1. 刚刚过去的历史:社会主义中国城乡空间实践的遗产

列夫·托尔斯泰曾说,历史是国家和人类的传记。要理解我们的国家,建立对它的认同,阅读它的历史不可或缺。历史已经故去,当前我们认知历史所可倚赖的文本,一类是史书中的记载,另一类则是历史上存留下来的文化景观与非物质的遗存,我们称其为遗产,它们反映着史书中被沉默了的声音,为历史提供了生动的见证。

对遗产价值的认知是遗产得以保全的重要前提,通常时代越久远,遗存越稀疏,人们往往越容易认可其价值,而对于在距我们较近的历史时期形成的遗存,其价值的认知则相对缓慢。然而,这并不意味着刚刚过去的历史对我们来说没有价值或者说价值较低。

1949年之后的中国历史是建立现代社会主义国家的历史,是中华民族在探索中迅速复兴崛起的历史,是在百废待兴中创造中国新时代的历史。正如亨利·列斐伏尔(HenriLefebvre)所说,“如果未曾生产一个合适空间,‘改变生活方式、改变社会’都是空话”,这段历史也是一个古老的民族秉承着新的社会主义理想在中华大地上进行的空间实践的历史。

在这个过程中,我们可以看到在国家层面的生产力空间布局,五六十年代通过改造既有城市和新建工业城市建立起了新中国较为完整的工业体系,七八十年代后通过改革开放促成了国家经济尤其是东部地区的高速发展。

以大庆等为代表的新兴工业城市的兴起及其形成的城镇景观是前者的见证,而深圳的“二线关”②则是后者的重要遗迹。我们也可以看到在城乡基层层面的持续探索,包括城市中各种类型与规模的单位的组织与改革,以及乡村中合作社、人民公社、包产到户和乡镇企业等组织形式的兴替。北京百万庄、上海曹杨新村等为不同群体建设的单位居住小区,北京福绥境大楼等人民公社建筑实践,在艰苦的工业化历史背景下的大庆的“干打垒”建筑实践,等等,都是城乡基层层面上的代表性探索的遗迹。

然而,诞生于这个伟大的历史过程中的遗产,仅在少部分城市中,只有少量个别纪念性公共建筑、极少量的人民公社建筑得到了保护,而包括本文所研究的中国第一个自主规划设计的居住小区——百万庄在内的大量在新中国住宅探索中具有典型代表性的居住区则面临着拆迁的威胁,“二线关”也正以改善交通为由面临着可能被全面拆除的困境。对于这段刚刚过去的历史的遗产价值的认知还非常欠缺,保护和利用更是如此。

2. 城乡遗产价值与城乡景观过程

2.1 城乡遗产价值的形成与积累

城镇有其生命的历史。它们的发展历程,与其所处的区域的文化历史一起,都已被深深地镌刻在其外貌及其建成区的肌理上。一个时代在城镇的土地利用、街道、地块和建筑的格局上刻下自己的烙印,接下来的时代会将其取而代之。城镇的建成区,其功能组织以及城镇景观,就成为了城镇发展历程的累积性记录。(M.R.G.Conzen)

任何一处城乡景观的现象,在历史城镇中尤为突出,大多是人们在长时间的历史尺度上选择的结果,城乡遗产的价值正是在其景观的演变过程中形成和积累的。

一方面,城乡景观在物质层面的演变折射了其形成发展时期的社会经济状况,蕴含了大量历史信息;另一方面,城乡景观为事件的发生提供了场所,发生在其中的事件赋予了场所意义。景观的演化与事件的发生有时相对独立,事件的发生未必会改变景观的物质形态;二者有时又是合一的,重要景观的改变自身就是一个历史性的事件,重大事件的发生也能动地塑造或重塑着景观,事件物化到了城乡景观中。

理论上讲,作为过程中形成的城乡景观,都有各自不同的历史价值,但遗产价值是相对的,遗产保护必定对其会有所取舍。城乡景观演变过程中形成和积累的历史信息亦是如此,会被行为主体基于自身价值观选取并提炼为遗产价值来认知和传承。

2.2 城镇景观演变的微观过程:地块循环

为识别形成于过程中的遗产价值,对城乡景观过程的科学分析不可或缺。在对城镇景观的研究中,英国城市形态学康泽恩学派(Conzenian School)系统完整地识别了从城镇整体及区域尺度直至地块尺度上的普遍的城镇景观演变过程,为城镇景观过程分析提供了学术框架。

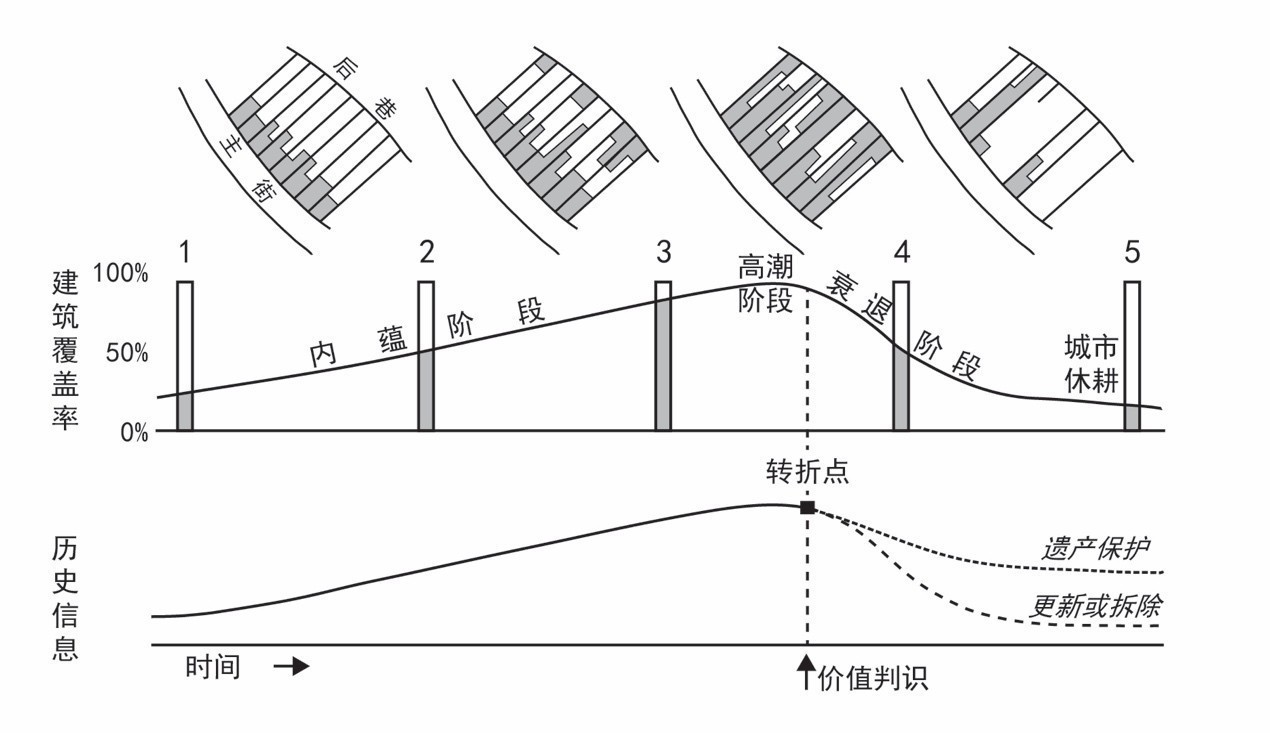

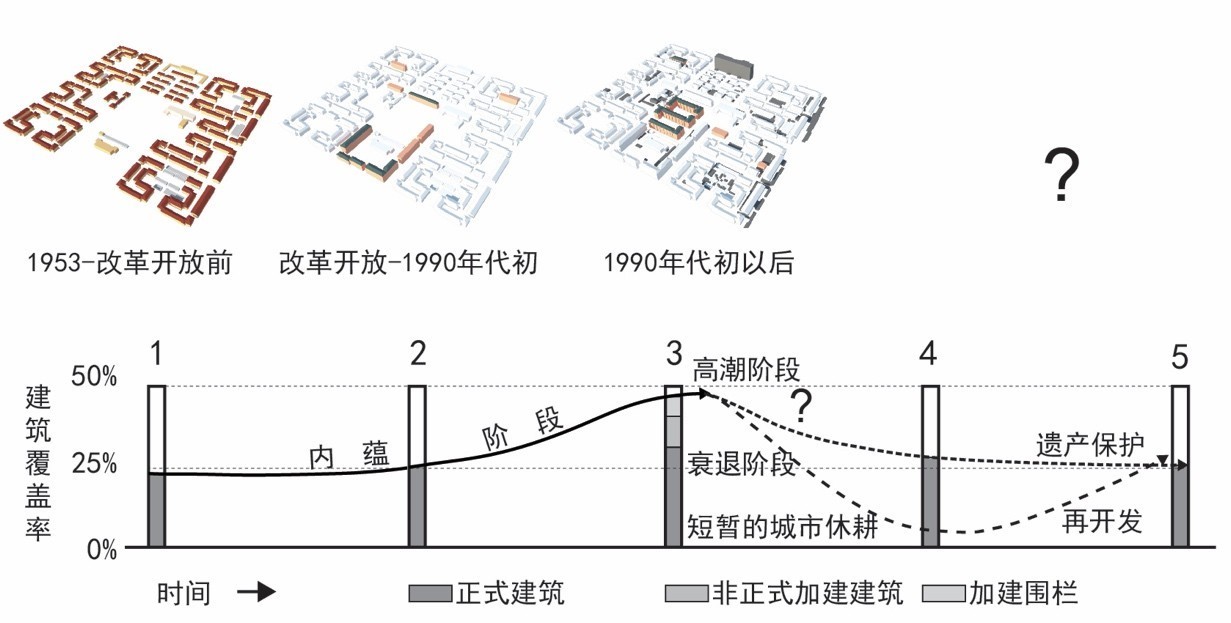

结合百万庄的形态尺度特征,本文以该学派的地块循环(Plot Cycle)理论为依据,分析百万庄城镇景观演变过程。地块循环理论源于对始于中世纪自治镇地块(Burgage)上建筑覆盖率历时性变化规律的认知,后来被证明对于居住区和城镇中心等区域的地块也适用。根据地块内建筑覆盖率的变化,地块循环一般有内蕴(Repletion)、高潮(Climax)、衰退(Recession)和城市休耕(Urban fallow)四个阶段(图1)。

地块循环揭示了城镇景观在微观尺度上的基本演变规律,而遗产保护则可据此判识遗产价值,并根据遗产价值对地块循环过程进行干预。

从内蕴到高潮阶段见证了城镇景观形成的历史过程,从高潮向衰退转变则是一个重要的分界点,若再无外界力量干预,由此进入衰退阶段的城镇景观,显然将面临着被抹去、被替代的命运。这也是遗产保护发挥作用的关键节点,如果经过研究,认识到此处城乡景观的遗产价值的相对重要性,则可以采取措施干预地块循环,极有可能可以避免遗产被抹去、被替代的结局。

显然,对遗产价值的科学认识不能仅基于衰退阶段的现状,而是要以对整个演化过程的综合研究为基础。

图1 地块循环与遗产保护(上半部分根据Larkham1991翻译改绘③,下半部分为作者绘制)

3. 内蕴、高潮与衰退:百万庄的城市形态学过程

3.1 内蕴至高潮阶段

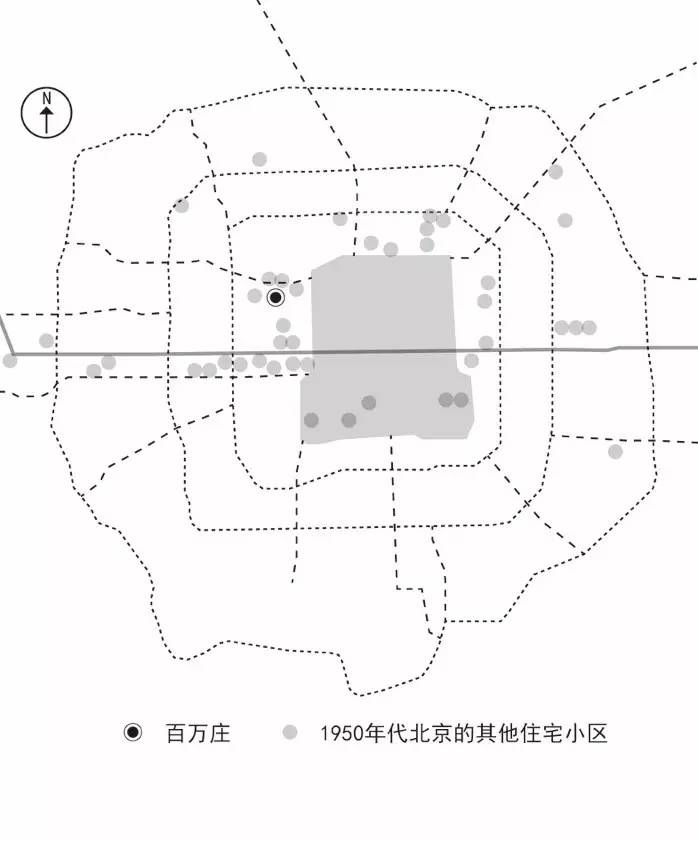

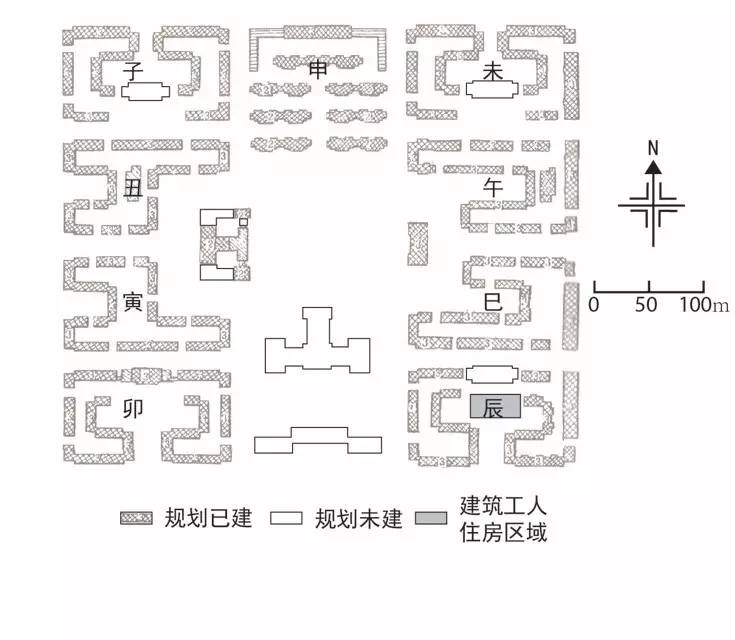

百万庄建于1953年,其位于北京城“西郊百万庄一大片荒地”之上(图2、图3)。小区分子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申九区,前八区主要为三层单元楼,申区为别墅,中部及组团内有较多空地(图4)。

图 2 百万庄在北京的位置

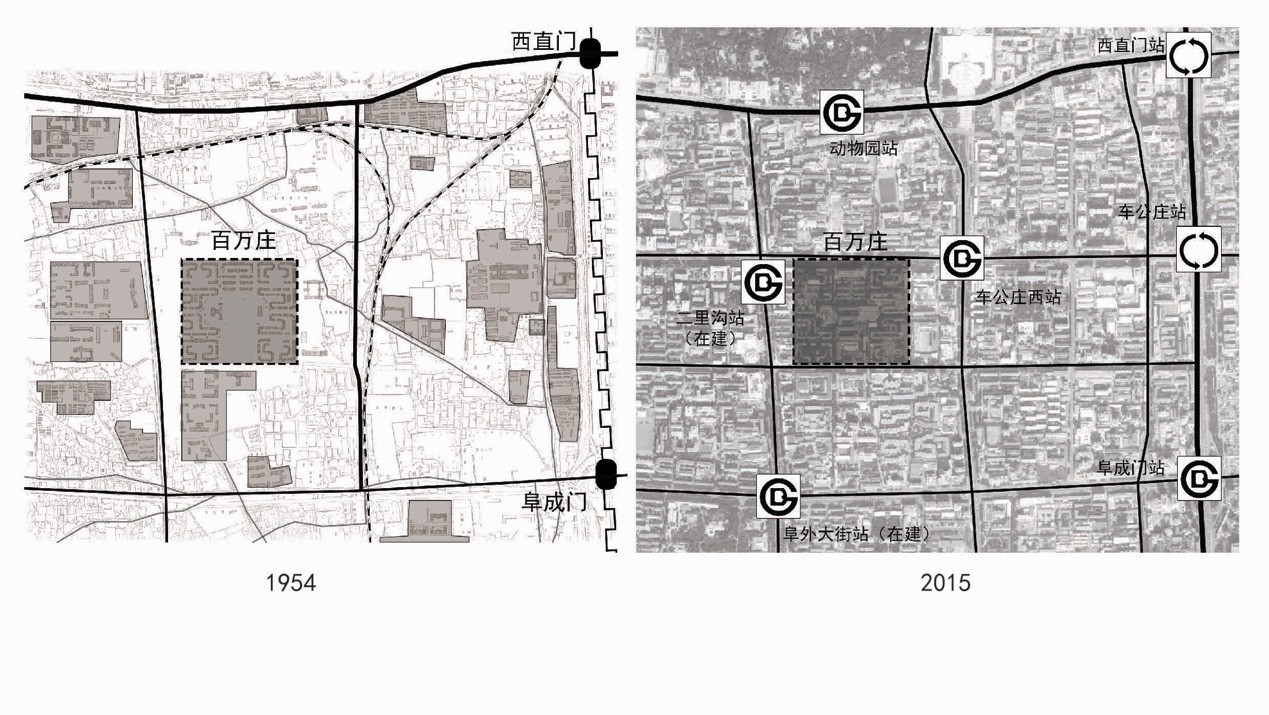

图 3 百万庄周围状况变化

图 3 百万庄周围状况变化

图 4 1950年代的百万庄

图 4 1950年代的百万庄

小区建成至改革开放前,内蕴主要来源于城市人民公社运动,在小区组团空地上建设了一些公共建筑和小型工厂。这一时期的政策导向为工业优先发展的高积累、低消费模式,提倡“先生产、后生活”,既有的居住区中也加入了生产的功能。

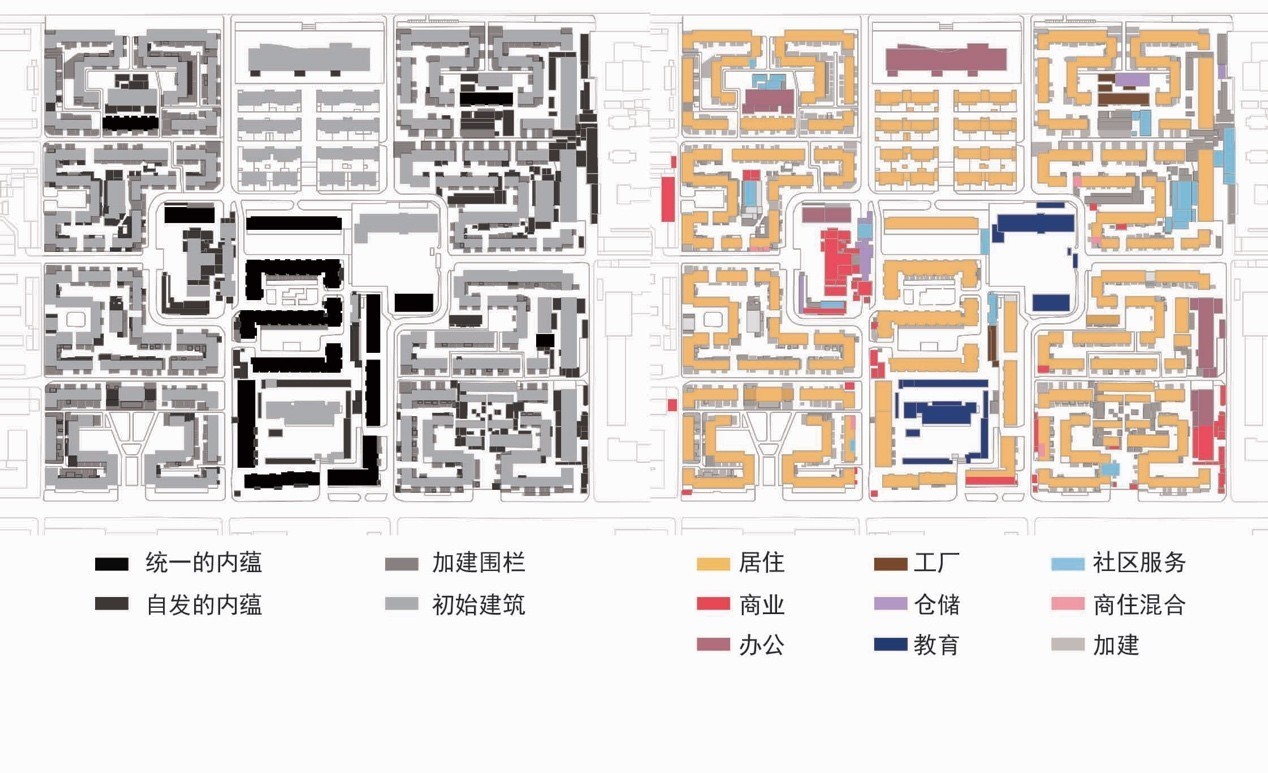

改革开放后,政策鼓励增加住房投资,以缓解住房极度紧缺的矛盾。1980年代百万庄南部空地上沿边缘建设了4-5层住宅楼;1990年代在中部建设了6层住宅楼。与此同时,北京城迅速扩张,百万庄所在区域逐渐由曾经的郊区成为了城市中经济价值极高的地段,交通状况也大大改善(图3),这样的区位条件使得一些企业、机构进入小区进行生产和办公,小区内加建了一些非居住性质的建筑(图6)。

零散的个人自发内蕴的形成时期难以确知。房屋的加建主要位于初始住宅的后院,有的为相关住户的杂物间、厨房等附属空间,很多则有独立的出入口,作为出租屋;住宅前庭则加建了大量的围栏,以作为住户停车、堆放杂物或户外活动的空间。这类内蕴在空间上并不均衡,申区内蕴很少,而子区至未区内蕴较为严重。

3.2 走向衰退?百万庄面临的拆迁压力

六十多年的内蕴使得百万庄的建筑覆盖率上升到了非常高的水平,可以认为它已经达到了高潮阶段,面临着进入衰退阶段的命运(图5)。

内蕴过程和房屋折旧使得百万庄的居住环境质量急遽下降。初建时小区建筑以坡顶红砖的三层单元住宅楼为主,后来建设的板式住宅楼主要为五、六层住宅,色彩、材料和风格均与既有住宅不相一致,而自发的加建更是各不相同,且大多质量较差;非居住功能的建筑在建筑形态和功能上都对小区的居住环境造成了很大的影响。

内蕴也使得百万庄小区原有的多层级的公共空间体系遭到了破坏,局部区域存在消防隐患。由于房屋的老化以及维护的缺失,房屋自身及其上下水等基础设施均存在较大问题,基于居民在网上的评论以及实地走访,很多居民对百万庄的居住条件非常不满。

而且,百万庄建成至今,北京城市居民的生活水平与生活方式均发生了很大改变,当时设计的户型及小区功能布置不能完全满足当前的需求。

从保护的角度看,由于对百万庄价值认知的不足,百万庄未得到国家或者地方层面的制度性保护,而且由于产权的复杂性,小区内没有统一的管理。

功能的混杂意味着在百万庄内工作与生活的人员的置换,这一过程也被北京的快速城市化过程所加速。

如今在百万庄的人很多也已经不是百万庄建设之初居住于此的家庭了,他们来到百万庄之时百万庄或许已经显露出破败之相,在这样的状况下,他们对于百万庄的情感依恋与地方认同必然是淡薄的,难以形成居民自发的保护。

百万庄的问题是我国建国后形成的居住类遗产所面临的普遍问题。外部区位条件的改变、社区质量的下降,以及对其遗产价值认知的不足,使得这类区域很容易成为存量规划中“被规划”的对象,从而走向地块循环中的衰退阶段。

图 5 百万庄居住小区的演变过程

图 6 百万庄内蕴状况与建筑功能现状

4. 干预地块循环:百万庄的遗产价值判识

4.1 干预地块循环的目的:保护遗产价值

百万庄小区正处在从高潮阶段向衰退阶段转变的关键节点上,准确认知百万庄的遗产价值、确定其保护等级至关重要而且极其紧迫。对百万庄的形态学过程梳理可知,新中国的多个重要的历史阶段都在百万庄的城镇景观上留下了印记,而百万庄最为重要的遗产价值在于它新中国建国之初对居住空间在形式内容以及设计方法上的最初探索提供了独特的见证。

4.2 一五时期住宅建设思想“民族的形式,社会主义内容”的典型例证

在上世纪二三十年代,苏联的建筑一度遭受到苏共所认为的欧美资产阶级建筑思想潮流的侵袭,为应对此问题,斯大林号召文化工作者的工作方向应符合“民族的形式,社会主义内容”。这一口号在我国第一个五年计划时期被建筑工作者广泛讨论和实践。

梁思成将“社会主义内容”阐释为在设计中去满足人民的需求,展现对于人生活的关怀;翟立林在其引发讨论[23-31]的文章《论建筑艺术与美及民族形式》中将社会主义的内容阐发了为满足社会主义生产生活需要的功能、先进的技术和反映社会主义现实生活与精神的思想三个方面,民族形式则属于艺术领域,民族形式须服从社会主义内容。

在这一口号的讨论中,所谓的复古主义、结构主义、形式主义都被批判过,但抛开对一些政治性语汇的不同理解,围绕这一口号对社会主义新中国住宅形态进行探索是一致的。

西方对社会主义空间形态的设想与实践,经由苏联,对我国建国初期的实践起到了潜移默化的影响。

19世纪初,欧文(Robert Owen)在新拉纳克本着“用居民的周围环境来教育他们”的愿望在新拉纳克的纺织厂中建设了“性格陶冶馆”,为其工人及其子女提供了学校、教堂、花园等设施。傅立叶(Charles Fourier)所设想的法朗斯泰尔(Phalanstere)以集体劳动、集体生活为基础。

1924年,苏联出现了以“为一个正在破土而出的社会主义社会提出必要的建设纲领和典型形式”为任务的建筑师组织——当代建筑师联合会(OSA),他们认为,社会主义的住宅应当为设有公用的厨房、食堂、洗衣房、阅读室及工人俱乐部等设施的集合住宅。

在设计建设百万庄时,对节约的强调还没有上升到压倒性的地位,相对较为充分地实现了社会主义内容与民族形式理想的尝试。

在居住小区内除住宅外,还有托儿所、幼儿园、文化宫、学校、澡堂、食堂等设施;在建筑层面,主要采用了有公共出入口的单元楼的形式,体现了集体生活的思想。

小区的各个组团以干支纪年命名,建筑单体采用了中式的大屋顶,建筑细部处理上在单元入口的檐口、门窗和楼梯间外墙处使用云纹等中国传统纹样,颇具中国传统文化特色。

4.3 “一五”时期住宅标准化设计的先驱和重要代表

百万庄居住小区动工建设的1953年,正值我国第一个五年计划初期,全国各地笼罩在快速建设的激情之中,采用工业化方式开展建筑设计和建设工作,提供标准设计成为快速、经济地开展大规模建设的急迫要求,在住宅建设方面尤其如此。百万庄设计者张开济先生参照苏联图纸,使用标准图“单元拼凑”④的办法进行设计,北京日报评论“采用这种方法,可以减少内容相同的重复设计,因此才有可能在很短的时间内完成数量很大的设计任务”。

百万庄的设计一方面自身使用了标准图,探索了标准化设计的方法,另一方面作为一项最早的实践,也为之后的住宅标准化设计提供了探讨和改善的基础。

一五时期,居住建筑标准化设计在住宅平面布置和街坊布置方面有较多的探讨。通常使用的三种住宅平面布局包括一个楼梯服务2~4套住宅的方式、内走廊方式及外走廊方式,百万庄是第一种平面布局的最初实践。

张开济认为,标准设计应当根据地区、服务对象以及每户人口结构有所差异,以满足不同的居住需求[36]。百万庄服务对象是机关干部,采用这种便于安排较大户型的平面布局较为适宜,这种布局在住宅标准提高之后被广泛采用;而为应对“先生产、后生活”的优先发展工业的政策,能够较为灵活地安排小户型的外走廊式布置也在这一时期得到了探讨和应用,如北京的幸福村和右安门实验性住宅。

街坊布置方面主要是周边式还是行列式的争论。周边式街坊规划在房屋朝向、街坊内部通风方面存在缺点,但其形成的院落格局易于形成中心以布置公共服务设施,在一五时期运用广泛;行列式的布局方式被批评过于呆板,但能获得较好的朝向。百万庄主体采用的是周边式布局,申区则是行列式布局。

5. 回到起点?百万庄利用方式探讨

建国初期建设的住宅区提供不了798那样的大空间及转换为多功能利用的可能性,也难以像南锣鼓巷那样改造为商业文化街,所谓的遗产“经济价值”较小。但是,遗产最根本的价值在于向我们传达历史,以生动的方式告诉我们前人的生产生活状况与曾经发生过的重大历史事件,并蕴含着当时的时代精神与社会理想。遗产事业作为一项公益事业,不能因为缺乏经济价值而放弃保护。

回顾百万庄的城市形态学过程,它初建时所承载的改善人民居住条件的社会主义理想,也应当是当前城乡建设所应秉承的。既然如此,我们是否有可能回到起点,让百万庄的重新利用回归当时的社会理想呢?如若产权的问题能解决,保留下来的百万庄经过基础设施的整修,是不是可以作为保障性住房,为同样在为国家发展而拼搏的北漂们提供一个住得起而有尊严的居留之所呢?

建国以来的历史正是我国建设一个现代社会主义国家的历史,是与我国当前政治、经济、文化生活密切相连的一段历史,对于我国当前文化认同的建构极为重要。在我们从更早的历史中寻求自身文化的根源与认同的同时,难道不应该对刚刚过去的历史也给予重视吗?在我们探讨建立国家的文化自信时,建国以来的伟大成就与重要探索的遗迹难道不应该得到存留与保护吗?1950年代的百万庄如此,改革开放的遗迹“二线关”也是如此。这段刚刚过去的历史,以及它所蕴含的探索开创精神值得我们记忆与传承。

【注释】

① 如以工业遗产列入世界遗产名录的英国的铁桥、德国埃森的德意志关税同盟煤矿工业区、挪威的尤坎-诺托登;又如以现代主义运动经典之作列入世界遗产名录的澳大利亚的悉尼歌剧院、德国柏林现代主义公共住宅区、比利时的斯托克雷特宅邸。1988年,世界现代主义运动记录与保护国际组织(Internationalworking party for document and conservation of buildings, sites and neighborhoodsof the modern movement, 简称DOCOMOMO)成立,2013年,DOCOMOMO中国委员会成立,并在西安举办了现代建筑遗产保护国际会议。

② “二线关”也称深圳经济特区陆地管理线,是深圳经济特区与深圳其他部分之间的界线,“一线关”是深圳与香港之间的界线。1979年深圳经济特区设立时,二线关作为政策的界线即已存在,后来,铁丝网、检查站、岗哨等物质要素强化了这条界线。

③ 本图最早载于康泽恩1962年发表的文章《The plan analysis of an Englishcity centre》载于Norberg编辑的《Proceedings of the IGUSymposium in urban geography,Lund,1960》,后于Whitehand1981年编辑的《The urban landscape: historical development andmanagement: papers by M.R.G.Conzen》中重印,在Larkham和Jones1991年编辑的《A Glossary of urban form》中进行了改绘,对原图进行了简化以更清晰地阐释概念,本文采用的是1991年的改绘图。

④“单元拼凑”为1953年8月23日《北京日报》第2版用语。

本文原载于《城市发展研究》2016年第5期,有少量删改。

中国青年规划师联盟—最有理想的规划师在想什么说什么做什么

我们是来自中国两岸四地规划工作一线的青年规划师,我们认为规划师应当心怀理想。我们强调原创,提供独立思考的专业平台和催化创新思想的熔炉。

我们崇尚硅谷马车轮酒吧的“非正式交流氛围”,它曾是硅谷奇迹最神秘的催化剂。我们营造规划行业的非正式交流广场–U-AGORA,希望在这个广场上远瞻前沿,近接地气,呼应时代。

我们真诚期待你的参与。欢迎投稿,参加或发起活动。我们的微信号:chinayouthplanner;邮箱:chinayouthunion15@163.com;联系人:屈先生13611052671。同时敬请关注官方微博:中国青年规划师联盟。

规划问道

规划问道