“2015年度全国城乡规划设计奖”评选结果已揭晓,在28个省、自治区、直辖市提交申报的1134个项目中,我大深规院喜获四个全国一等奖:

《深圳国际低碳城系列规划》

《前海深港现代服务业合作区2、9 开发单元规划》

《留仙洞总部基地城市设计》

《合肥市肥东县长临河镇总体规划》

本周,我们将分享“全国城乡规划设计一等奖系列”之《前海深港现代服务业合作区2、9 开发单元规划》。

作者:刘 浩(深圳市城市规划设计研究院)

作者:刘 浩(深圳市城市规划设计研究院)

任莲志(深圳市城市规划设计研究院)

一,前言

前海,是集多项国家战略于一身,引领深圳和珠三角创新发展的现代服务业中心。随着《综合规划》及系列专项规划的编制完成,前海进入全面建设实施阶段。开发单元,是前海产业项目建设的空间单元,也是指导市场开发的管理单元。

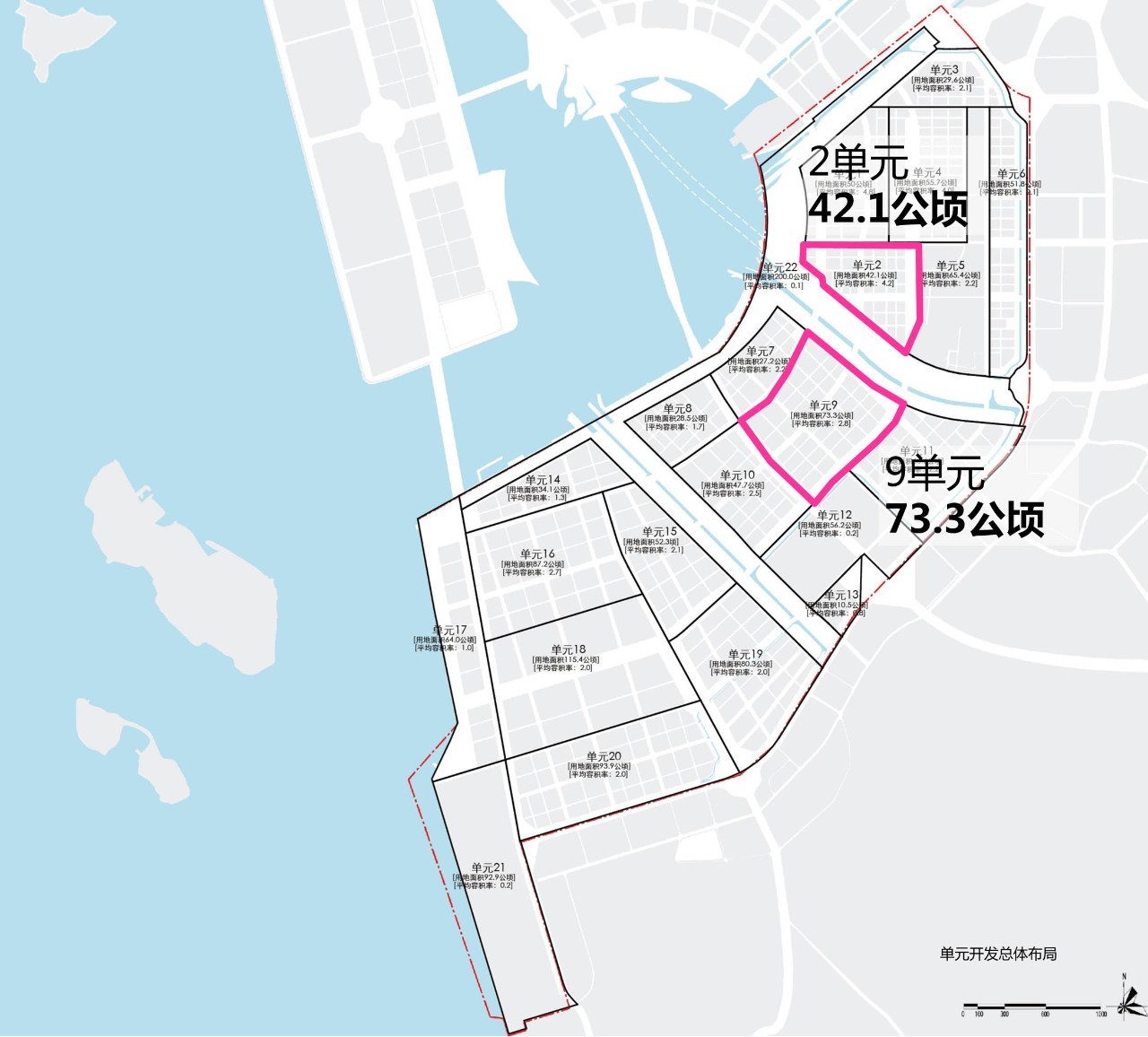

二九单元位于前海中心,面积115.4公顷,是发展金融、科技信息服务等高端产业的综合功能区和自贸区商务先导区,是前海建设项目最集中的片区。

本规划是实施《综合规划》的首例开发单元规划,也是指导前海精细化管理实施的开创性单元规划,兼具创新与务实双重要求。

为应对“超高密度建设、复杂工程条件、多元开发模式、市场不确定性” 等多重挑战,规划以公共价值实现为导向,对“更绿色、更有活力、更人性化的中心城区”规划建设模式进行了重点研究,制定了以城市设计为龙头的综合技术解决方案,并在“前海特色”街区设计、导控技术等方面进行了研究创新,希望形成有推广意义的示范。

前海开发单元布局图

二,中心街区的创新设计与导控实现

规划需在“超高密度开发、复杂工程条件、开发模式多元、市场不确定性” 等诸多挑战中,寻求综合解决方案:

1, 人性化体验为导向的超高密度街区环境营造

前海的工作生活场所应更亲近自然、更友好、更有趣味。规划从人的体验角度设计公共空间,并重点关注如下方面:

(1)人性化街道生活设计

规划通过OD分析,模拟人群差异化活动流线,为街道功能设置提供直观依据。

在人群动线集中分布的空间,设计创造了六个带型公园,营造出便捷联系工作和休闲目的地、生态与活力兼具的公共场所,实现单元内各地块5分钟可达绿地、10分钟可达水岸的惬意生活。

设计以不同速度人群的体验视野,对各型街道建筑一次街廓高度、贴线率、高宽比与建筑屋顶轮廓线等要素进行分类设计。

通过连续商业界面的引导,增大活力界面,实现功能混合使用的最大化,营造活力、宜人、多元的街道生活。

街廓尺度研究及界面引导

(2)“主题街区式”综合体设计

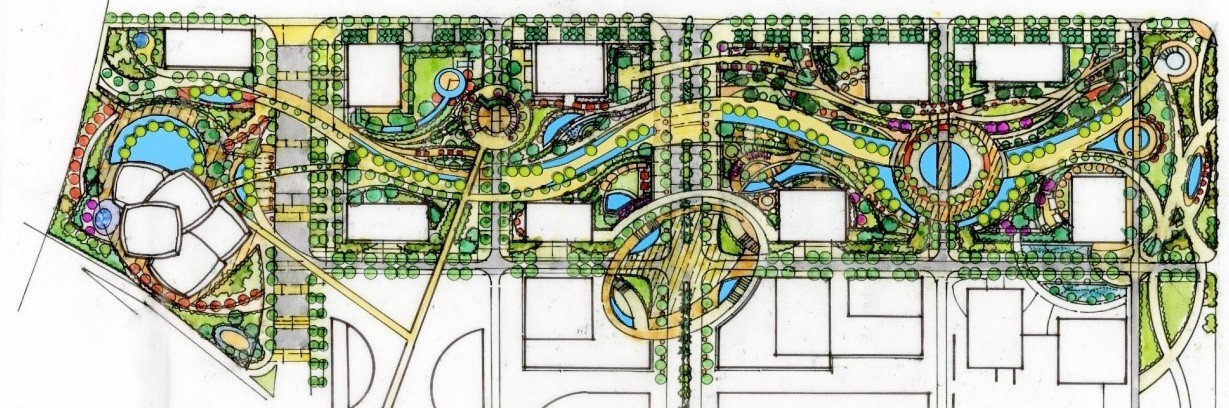

规划整合综合体模式的开发诉求,并保持小街区的宜人尺度体验,于二单元山海廊道上,设计由十六个地块构成、长约800米的“金融峡谷”街区综合体,通过对立体步行场所、裙房基面、三维水景观的综合一体化设计,营造溪水潺潺、富有趣味的场所情境。我们一方面保证经营性开发地块的大小控制在四千至一万平方米之间,避免超大体量引致的人性缺失,同时也使地块高强度建设具备可操作性;另一方面,刚弹性路网规则的制定,为轨道站点、城市过境交通干道周边可能出现的超大街廓综合体开发做好准备,更为建筑设计留足余地。

“金融峡谷”主题街区式综合体

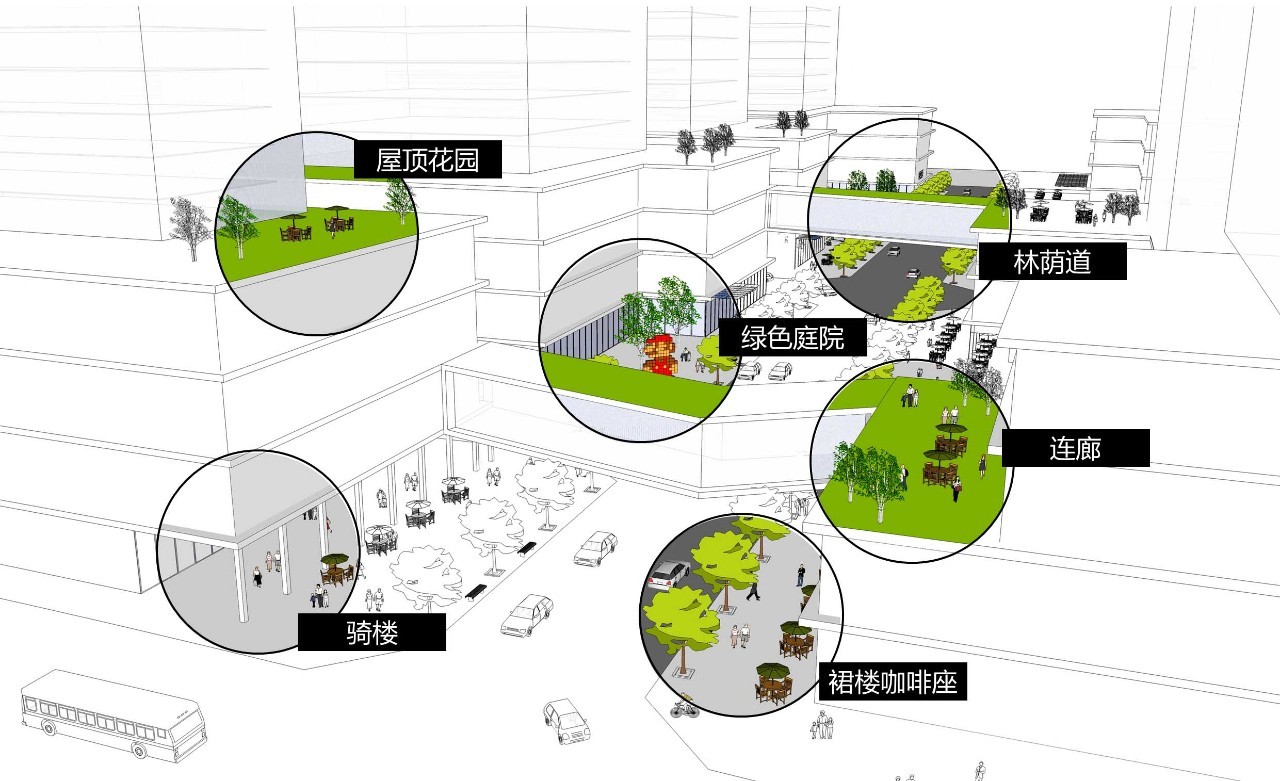

(3)全天候、地域化的交往空间设计

应对于南粤夏季湿热、暴雨频发的亚热带季风气候,以人群的感知和交往需求为切入点,设计重点营造风雨无阻、舒适宜人的全天候水城步行体验。

通过林荫道、架空层、建筑公共大厅、面向绿色庭院打开的穿越捷径、人行道咖啡座……营造遮挡炎夏和暴雨的灰空间,强化环境的流通和交互属性,模糊室内外的空间界限。

全天候交往空间示意图

2,以街坊为单位的绿色系统集成设计

在高目标及可实施要求下,规划以街坊为绿色技术集成单元,通过街坊综合开发快速推进实施,促使绿色目标落地。

(1)街坊复合开发绿地设计

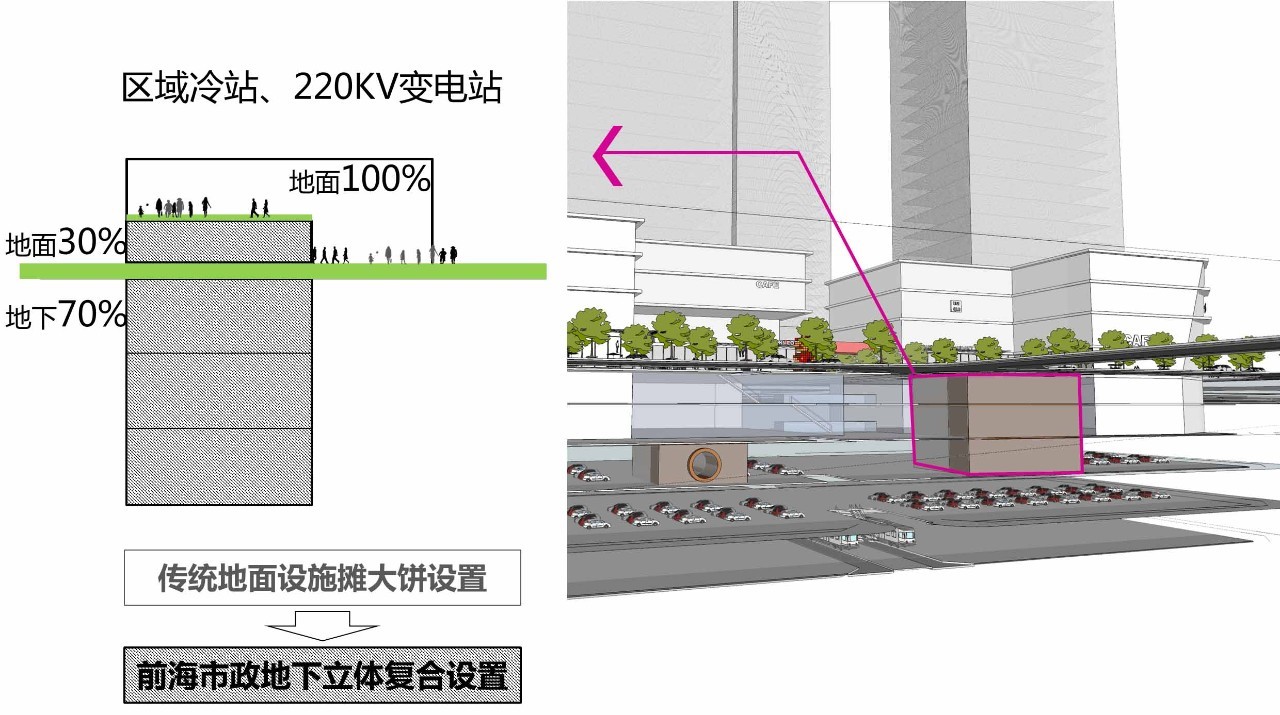

适应于超高密度中心区寸土寸金、效率为先的集约用地需求,规划创新设定复合绿地用地属性。公园地面层和浅层地下空间内,允许少量小型商业开发;地下深层空间则预留大型市政、交通的基础设施通道;规划还通过市政建筑设计创新,将区域冷站、220KV变电站等大型市政设施集中附设在复合绿地下方,实现工程设施与城市空间的最大程度铆合。

复合开发绿地示意

(2)街坊绿色交通集成设计

地面以公共交通及外来访客交通为主,倡导慢行;通勤交通及服务交通由外围城市主干道借街坊间地下车行道,引入街坊内部地下停车分区,以减少小街区地块车行出入口过多给地区交通带来的压力,同时避免其对街道步行安全产生的过度干扰。

(3)街坊低冲击开发

引入低冲击技术,结合裙房屋顶绿化、透水铺装地面、雨水收集利用设施,实现对暴雨径流的滞蓄和净化。

3,工程实施导向的小街区空间统筹设计和三维管控创新

小地块街区实施存在诸多挑战:规划规范标准支持不足、立体空间内工程项目过于集中,相邻地块因建设时间不同而难以对接协调等。对此,设计进行了以下探索:

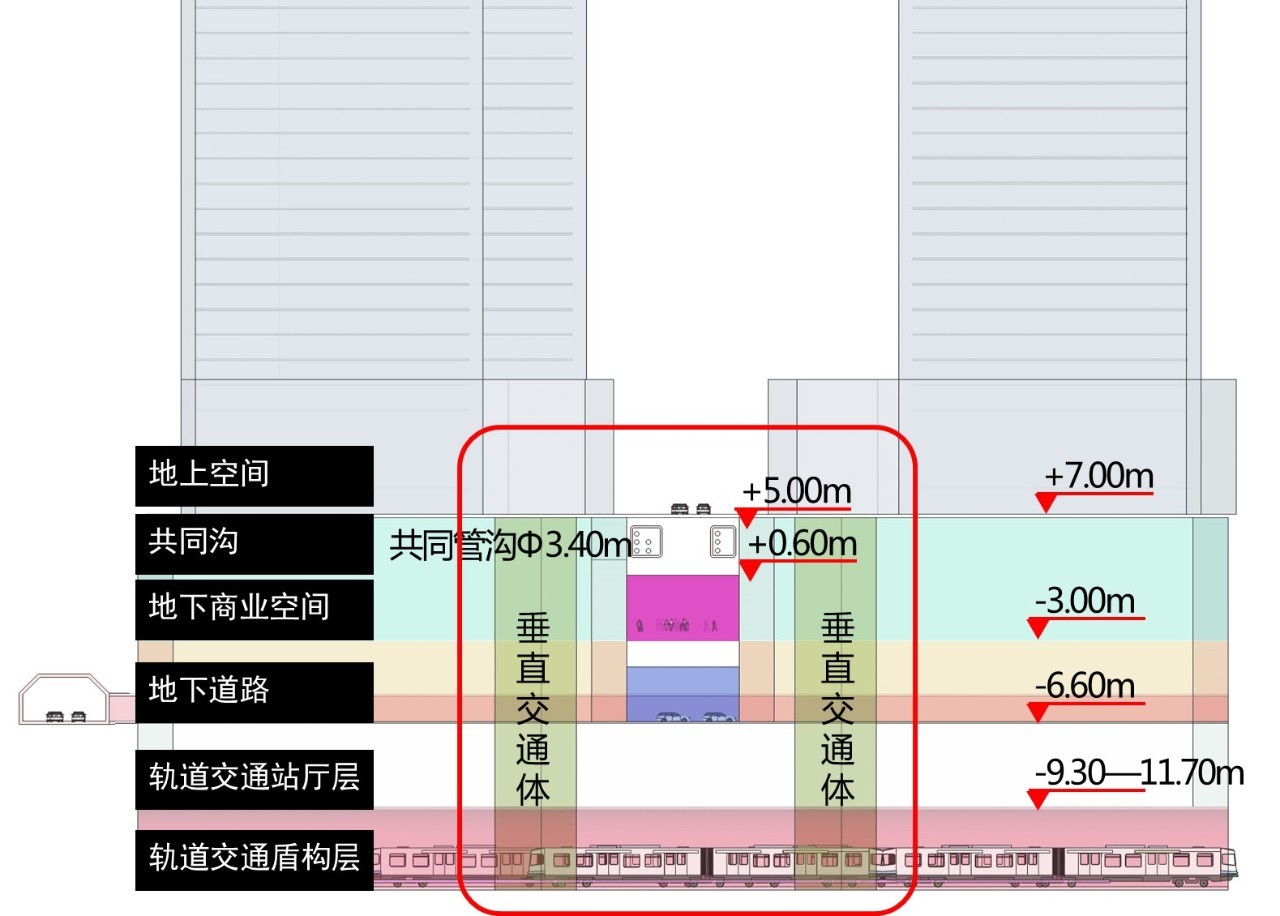

(1)地下空间复杂系统联通的立体控制实现

单元地下空间,由地下步道、共同沟、地下道路、轨道交通盾构等构成。规划对地下空间各联通系统的立体搭接关系进行研究,并进行三维坐标控制,成为不同实施主体建设的共同依据。

复杂地下空间三维坐标控制示意

(2)小地块三维退线设计

规划通过专业技术论证,有选择的借用小地块周边支路作为消防登高面,制定相应退线值;针对超高层建筑基坑及支护结构的空间需求,设定临绿地步行界面的小退线值;综合各类工程设施需求和结构可行性校验,设定地下室水平净距退线、地下室垂直净距退线等三维退线控制。

小地块三维退线设计示意

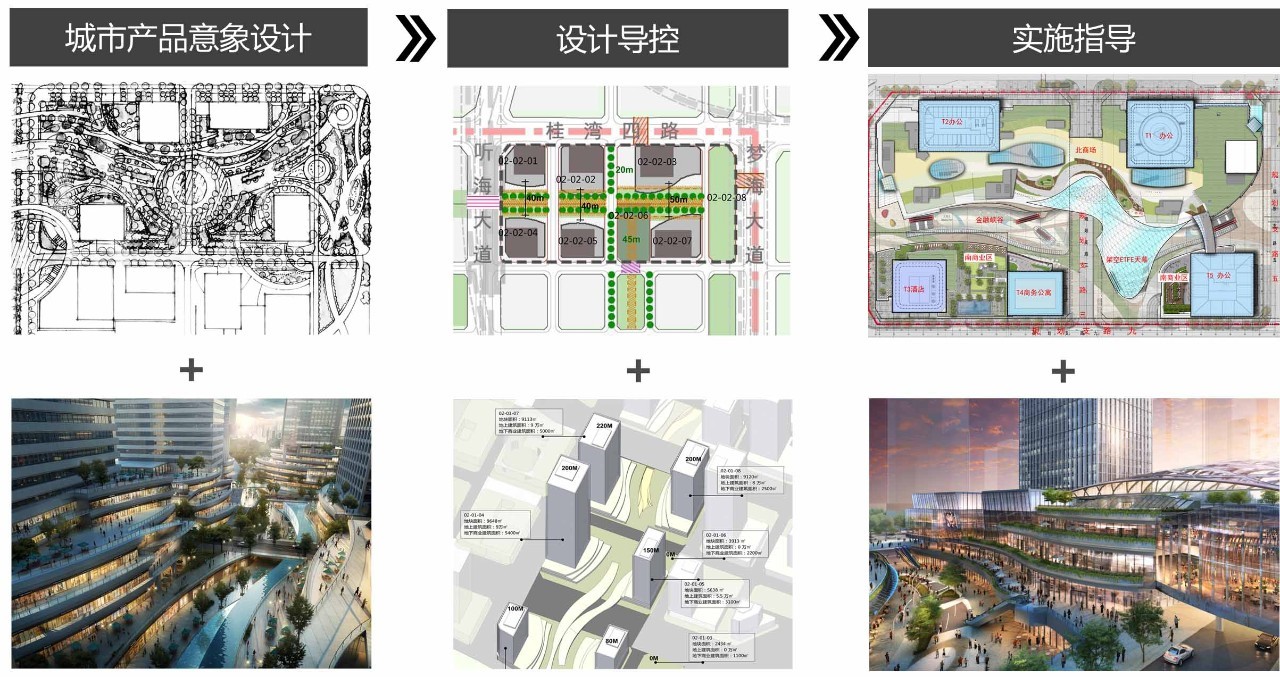

4,城市产品的创意设计与项目化导控

规划以城市产品营造思维进行项目化设计与导控。以金融峡谷为例,通过城市产品意向设计,有效引导各方主体达成共识;通过契合市场需求的导控设计,高效指导后续建筑设计、开发建设的全过程。

(1)城市产品设计与主题引导。以“流动的峡谷公园”为主题统领建筑群,并对裙楼空间、公共景观等进行推敲。凭借独特的项目个性和品质预期,“金融峡谷”得到管理者和市场方的一致认可。

(2)对核心公共要素进行识别,刚性控制峡谷地面及地下公共空间规模、裙房退台负空间、建筑退线等要素;其他内容弹性引导,为建筑设计再创造留足弹性空间。

项目组通过持续的技术指导,在上述各阶段,“金融峡谷”均有效传递了规划的目标与构想,提升了市场经济条件下城市设计工作的实效性和成果的可操作性。

城市产品全过程设计示意

5,“前海方式导控”的务实创新

街坊,是前海开发单元空间控制的基本单位,街坊整体开发模式即鼓励开发单元内的开发建设项目以街坊为单位进行集中成片开发,促进单元内产业快速集聚的同时,其内部采用复合功能控制方式,可灵活适应市场化的开发建设需求。

在单元市场化运作的过程中,街坊联合开发与地块分散开发模式并存,规划设计及导控技术的适应性和实效性均面临挑战,不但要求导控成果对街坊层面产业导向、开发规模、功能配比、公共设施等落地的方向引导要准,还需对刚弹性规则的制定拿捏得当;把控好实现高品质设计目标核心要素的同时,亦需充分预留建筑创作和街坊内部布局优化的余地。

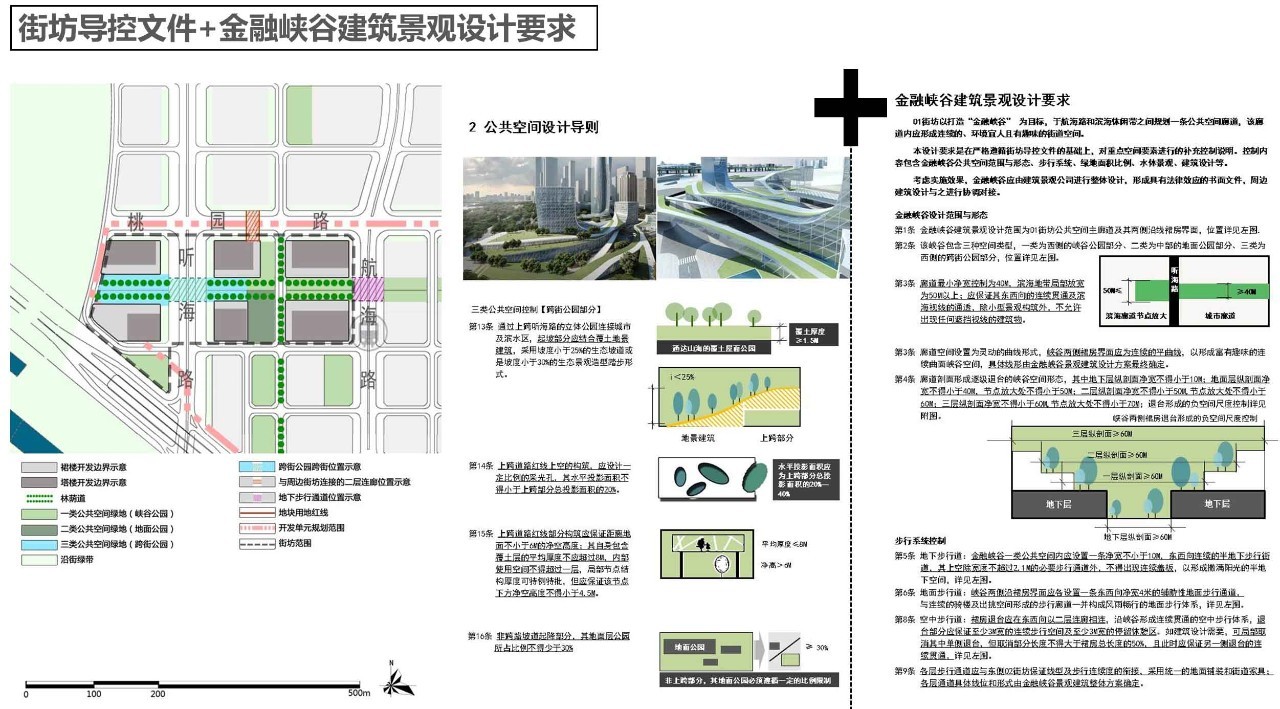

在从设计蓝图到实施指引的转译与传递中,规划积极对导控方式和成果内容进行探索。通过借鉴各国城市设计导控经验,与管理者、专家同行和开发商举行座谈,借助“头脑风暴”实现群体决策。在不断试错和优化调整的动态连续过程中,针对管理决策者、开发商、公众等不同使用主体的差异化诉求,创新编制形成“实施文件”、“管理导控文件”、“规划研究报告”三位一体,“单元-街坊-地块”三级导控要素互为补充的规划成果,为精细化管理和实施奠定基础。

(1)以“负面清单”界定“控”与“导”,刚弹结合,高度适应多元开发模式

1)识别核心公共要素,明确刚性控制要求

本规划最核心的设计框架既“公共系统”,为实现“连续、宜人且富有趣味的全天候水城活力空间”设计意象,公共空间结构、形态、步行系统、塔楼的连接要求、地下空间功能配置要求,以及对于公共空间两侧的建筑退线、裙房连续商业界面等关键性的设计细节都将作为刚性条款严控;对于重要的城市产品开发项目,规划将管理控制型导控与终极蓝图式导控技术相结合,通过 “街坊开发导控文件”及 “建筑景观设计导控要点”,双管齐下,实现从设计到操作的精准转译。

重点片区建筑景观导控示意

2)基于市场自调节需求,设定空间导控弹性规则

在街坊式综合开发的前提下,规划创新性制定了有限度的弹性调整规则。相较传统单地块控制,街坊式导控在单元及街坊整体开发规模不变的基础上,允许街坊内建筑高度及各功能建设规模进行有限调剂,使其能根据开发实施需求实时反馈,进行自调整和自平衡。

(2)创新三位一体的规划导控成果,有效应对差异化主体诉求

其中实施文件“一书三图”( “一书”指“规划文本”;“三图”指“综合发展用地规划总图”、“城市设计控制总图”、“地下空间规划指引图”)具有法律效力,成果形式图文并茂,刚性条文突出,供公众展示、各方参阅使用,同时作为土地出让合同的重要组成部分,是开发商必须遵守的刚性边界规则;管理导控文件(街坊导控文件+图集+管理文件文本)作为土地出让文件的主要附件,是支撑管理者进行决策审批的主要技术文件,主要用于解答城市地块出让和建设过程中“不许怎么建”和“必须怎么建”的问题;研究报告,则侧重于阐释前述实施及管理文件的刚弹性规则由来,用于补充和强化各方对设计的理解。

三,结语

前海2、9开发单元规划,不单是对一种特殊类型的城市设计过程的讲述,更多的是对如何在设计为“体”、发展为“用”这两者之间搭建桥梁的思考,通过重点关注 “如何针对千差万别的实际条件做出有道理的设计方案”、“如何通过设计导控转译与传递设计构想”等问题,对当下城市设计编制理念、思路与方法进行有益的探索。诚然,已正式进入开发与建设阶段的前海,其未来仍面临着复杂而多变的挑战,随之而来的建筑设计、景观设计、市政管网与道路施工设计仍将对我们的城市设计成果进行校核与检验,我们也将在这个动态、长期的设计过程中不断检讨、学习与动态完善,不断探索“体”与“用”之间的对应关系。

本项目主要完成人员

单 樑、刘 浩、蔺 宏、叶伟华、任莲志、金延伟、宋智勇、陈永海、张雪莲、李 辰、顾 雪、李荣生、徐环宇、黄汝钦、刘 琛、文强、张淼等

规划问道

规划问道