孙哲:城市论坛做了16期,内容都是从公共议题出发,面对市民大众,并且不需要收费和预约。往期活动我们做过专车的讨论、城市垃圾的讨论,包括去年这个时候反响很大的“博士返乡日记”,也是出自我们论坛的发言整理。

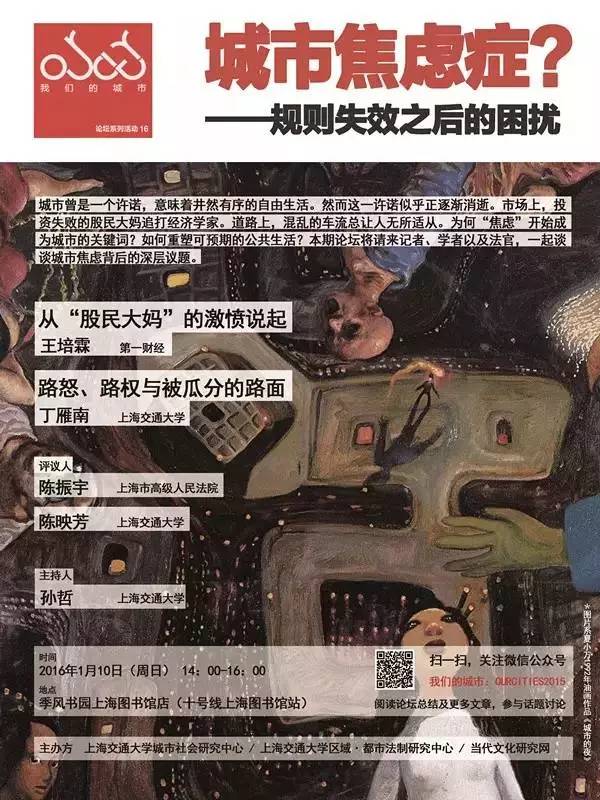

关于今天的题目,我们希望对城市问题做一些讨论和剖析,比如“焦虑”。城市生活的要素之一是明文规则。如此陌生人之间可以通过各种各样的专业体系,形成一种有秩序的生活。但是我们后来发现这种秩序慢慢在失效,“焦虑”开始成为城市的主题。比如我们打开网页、微信、微博看到的都是“怪现状”,看到它们可能就心烦神躁。这本身并不是一个城市的特点或是出发点,所以我们就想以这样的症状出发,去讨论为什么会有这样的问题。正好在我们抛出来这个题目,尤其是第一个题目关于股民题目之后,这周就出现了整个股市的跌宕起伏。整个“熔断”的现象,正在使焦虑不断放大。所以我们这一期首先就从市场规则和焦虑的关系出发。第二点,我们会谈到每天遇到道路上的一些问题,比如开车的“路怒”或是行人的无所适从。而后,会有上海上海市高院的陈振宇法官和上海交通大学的陈映芳教授做点评和分析。

现在有请第一位发言人,第一财经评论员、社论主笔王培霖老师。

谈到焦虑这些负面情绪,应该说它的来源非常多。比如来源于生存竞争压力,每个人在社会上跟其他人很多时候是生存竞争关系,不免产生各种压力。压力来源很多,其中一个很重要的来源就跟规则有关。某些人遭受不公正待遇,这个事背后就是规则。比如有规则但规则是恶性的,或是没有规则了、规则失效都会引发很多现象。所以我认为把焦虑跟规则放在一起探讨,也说明了我们主办方的一种卓识。说一下我在这个问题上的思考结论,只是我个人一些并不成熟的观点,供大家探讨。

我认为这个话题可以分两点:第一点,很多焦虑源于规则,或是恶性规则或是规则失效。第二点,现代社会是建构在一个秩序与理性基础上的社会,这点中国还有很长的路要走,需要每个人一起努力。以上两点是我整个的结论,下面我谈到一些故事也好、素材也好,都是围绕这个结论来展开。

说一下一年以来比较醒目的事件,其中跟股市相关的有两项:一个是2015年夏天的大规模股灾,还有上周的熔断。熔断证监会也受不了这个压力,当天晚上也取消了。股市当中群体性恐慌和羊群效应是非常明显的,尤其是大跌的时候。其实像熔断机制设计政策的本意是想减缓市场暴跌,但实际却阻挡不了这个趋势。整个股市当中的恐慌心理和羊群效应世界各国都有,不光中国有,但是我认为中国可能是最为严重。

这个现象其实不只存在于股市中,人的行为在各个领域都能体现,下面说一个我的观察。2010年上海世博会时,我陪朋友参观,看到在江的对岸也有一些展馆,有一个摆渡船能摆渡过去。当时世博会人很多,大家都排的很焦虑,想快点过去,这个心理很正常。其实摆渡船很快, 15分钟来一班,有序排队就可以。但我观察到摆渡船来了以后,一些上了岁数的人争前恐后往上涌,而且高声呼喊自己的亲朋好友。他们不是很悠闲地欣赏美丽的世博会,而是好像逃难一样,非常恐慌的心态。好像我赶不上这个船,就有多大损失。但是年轻人比较好,基本上比较从容,大不了这个船上不了上下一班。

这里面有很大的心态的差别。不管是股市的群体恐慌也好,包括这个生活当中小规模的世博会摆渡船也好,我相信大家也观察过很多群体性心理恐慌的案例。这在中国社会应该是很普遍的,然而在当今的欧美社会就不太常见。但是他们在历史上也曾经历过,所以这跟社会发展阶段有一定关系。

我为什么认为这些现象在中国特别突出,可能是跟中国人的历史记忆有很大关系。中国人的历史记忆中有一个很深刻的方面,关于生存危机。尤其是大饥荒所带来的饿死人景象,基本上每个朝代末年很明显。包括现在大概七八十岁的人当年也亲身经历过惨痛的经历,这种深刻的历史记忆会影响一个人的心理,也会形成社会上的某种潜意识。

为什么我们从焦虑谈到饥荒?其实也没有完全跑题。饥荒的出现也跟规则密切相关,要么因为规则失效崩溃,要么规则是极度恶性的规则,这都会导致大饥荒。如果是社会秩序比较正常,比如在“封建社会”,大规模的饥荒不会出现,什么叫“封建社会”,我想用自己所知道的学术定义再解释一下。这是指,差不多在中国相当于商朝和西周的时候,春秋战国开始进入一个无帝国时代。西周包括东周的春秋时期生产力极其低下,人口也不少,大概两千多万。可是你看历史上并没有出现大规模饥荒任何的记载,确实没饿死人,说明这个社会秩序还在发挥作用。到了汉朝以后牛耕、铁耕普遍推广,实际上生产能力大幅度提高,很多有钱的人家过得相当奢侈。但是却经常出现大规模饥荒,这个都是跟秩序有关。

总的来说,负面情绪跟历史记忆有关系,历史记忆又跟规则有关系。世博会上排队的年轻人比较从容,因为他们没有恐慌的亲身经历,且生活在一个物质相对充裕的情况。但对年轻人这种从容我也并非觉得特别乐观,认为中国社会从此走上康庄大道。在我看来,年轻人的从容是因为没有经历过饥荒,相对比较从容,产生不了恐慌的动力。这是基于物质生活的体验,而不是基于秩序理性的一个思考和构建。所谓现代社会法制体系,要依靠这种抽象的理性思考能力才能良好运转。但当下年轻人的从容并不是因为已经把这些问题思考清楚了,而只是因为物质生存环境相对比较从容、比较优越,激发不起恐慌的情绪而已。通过对年轻人和老年人的观察,我们可以对中国社会做一个大概的判断。

再讲这么几个我亲身经历的小故事。2005年我在北京工作,有一天早晨我去上班,骑了一辆自行车,在北京二环桥底下左拐,看到红灯就停下了。然后有一个交警走过来,我心想没有违反交通法规找我什么事。他拍拍我的肩膀,很感慨地说在这里已经站了一上午,只看到我一个人遵守了这个红灯。说得我还挺感动,被表扬了。

我们上大学同班同学一起出去,几乎都在闯红灯,后来我坚决不闯,是因为若干年前我看到一个小故事。一个中国人去德国旅游,说德国人在凌晨一两点碰到马路上的红灯还会停车。其实凌晨一两点根本没有什么车,这个小故事深深地刺激了我。从此之后我就在思考这些事,我从来不闯红灯。

我不闯红灯但是我说服不了我身边最亲近的人,有一次我跟我妈上街,就是一个红灯。一辆车没有她就要过去,我说不能过,她给我来了一个简单的辩论。说一辆车都没有为什么不能过,设置红灯不就是为了让你安全吗?现在很安全。当然后来我没有过,她过去了。我就等这个绿灯,我们就分头过去以后再汇合。

你看这个事背后反映出什么事情呢?反映了两种思维方式的差别,我们换算成法律数据来说,我可能说得不太专业,我认为这就是所谓的实质正义跟程序正义之间的差别。这个红灯设置的目的是为了保护每个人的安全,有了规则大家都遵守,安全系数就极大地提高。从程序正义这个角度来说,只要有程序我就要遵守它。这个程序所出现的后果怎么样?其实放在第二位。但是我相信中国大部分老百姓的认识都是比较实用主义和看具体目的,设置红灯没有车就可以走,这是两种不同思维方式的差别。所以也就是意味着对社会运行规则不同认识,不同的认知和不同的遵守程度。

从观察恐慌现象和人们心理,包括跟规则之间的关系,我的总结论是中国运行的深层逻辑必须建构在秩序理性的基础之上。这个事为什么每个人都有一份责任?比如说一个股市,如果组成这个股市的人大部分都是投机者的话,遵守秩序在里面生存下去是不可能的。我只能靠做庄才能跟你一起共舞,才能在这个市场生存下去。如果我讲价值投资,你们都是一群暴民,我肯定生存不下去。一个良性市场的组成依赖于每个人的制度理性。

总体来说,我们人类社会的生存,依靠很多抽象的东西才能生存。如果没有神话,人类社会还是停留在跟动物一样弱肉强食的状态,成长不了现代文明。所以没有神话的话文明是一个灾难,也发展不出现代社会。当然现代社会有现代社会的神话,古代社会有古代社会的神话。进入现代社会之后,日子想要过得好,就需要运用理性去理解抽象的制度规则。

我认为这个事是每个人一起努力的,这听上去像一个套话,但真不是。这是在说组成这个生态的每一个个人,都需要达成这种认知结构以后它才能够运转。以上就是我的初步观点,期待与大家的交流,谢谢!

本文整理自1月10日城市论坛活动的现场录音,转载请注明出处。

规划问道

规划问道