导

读

本文基于社会网络分析方法,结合城市形态学的基本理论,以福州三坊七巷传统聚落为例,选取晋代、唐代、宋代、明清时期及近现代五个时期,建构每个时期的聚落形态社会网络、街道形态社会网络及院落形态社会网络,在Ucinet6.0 平台上构建社会网络结构图;建立由网络结构层级性、凝聚性与可达性三方面构成的聚落社会关系保护评价体系,计算并对比分析网络密度、等级度、关联度等 3 项指标及其对应的聚落形态、街道网络、院落形态空间层级关系情况;并从社会网络结构自身层面,为传统聚落社会网络保护提出可行性策略。

内容来源:《城市与区域规划研究》

作者:

周丽彬,博士研究生,中国文化大学建筑及都市设计学系, 福建工程学院建筑与城乡规划学院;

张效通,博士生导师/教授,中国文化大学建筑及都市设计学系;

注:本文根据原文精简整理而成

原文载于《城市与区域规划研究》2018年第1期

聚落形态的研究从最早期19世纪城市形态开始,关注自然存在的城市物质空间形态及其演变过程和城市物质空间形态与非物质形态关联的研究(叶宇,庄宇,2016);到近期加入量化技术, 关注城市形状、组成、结构、模式、组织、关系系统等空间分析,利用拓扑理论、分形理论等理论知识;空间句法、社会网络分析等技术手段,为聚落形态的研究注入新的研究思路和手段。但不论是传统城市形态分析方法还是近来量化城市形态分析方法,它们都在关注城市形态基本组构元素:平面、边界、街道、街区、公共空间和住宅区(陈飞,2010)。

1

社会网络分析应用在城市形态的文献综述

社会网络分析方法基于拓扑理论,由社会理论和应用与形式数学、统计学和计算方法论结合而来(斯坦利,沃瑟曼,凯瑟琳,&福斯特,2012)。将定点(即特定集合的行动者)以及行动者之间的关系线组成的网络,各个点以及点之间的联系如借贷关系构成了“网络结构”(高红艳,2010)。这种二维(有时三维)空间表示法对展示社区不同层次行动者的影响结构、企业连锁、群体角色结构、小群体内的互动模式产生重要影响(斯坦利 et al.,2012)。国内城市形态方面应用社会网络分析,主要建构人与人之间的社会网络关系,关注于 “区域经济发展、城镇群空间、交通、生态结构、城市开放空间和社区网络分析等非物质网络研究”(黄勇,石亚灵,冯洁,&王亚风, 2017)。国外城市形态方面的社会网络分析关注点更多元化,社会网络不再只局限于人类社会关系,而扩展到其他非人类的实体空间。

2

研究方法

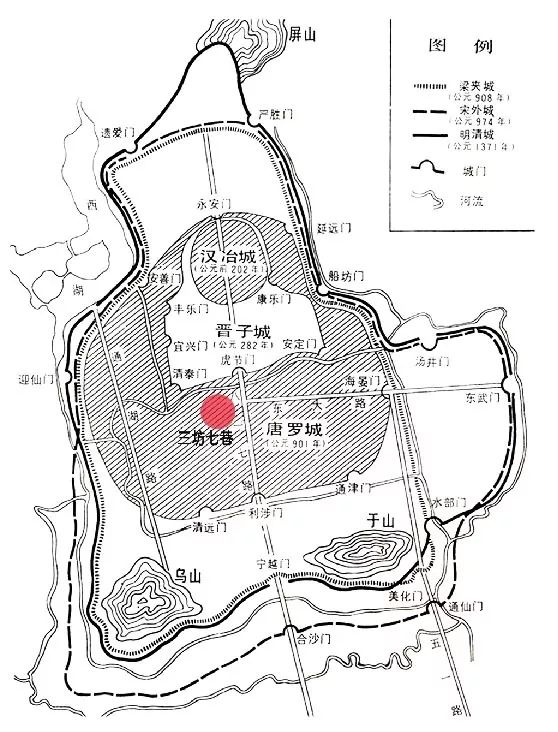

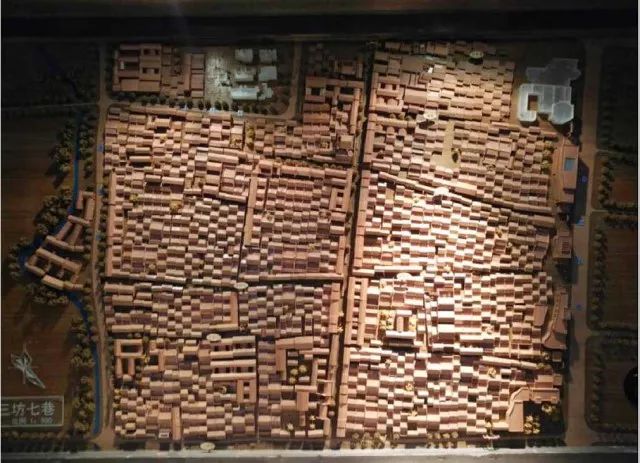

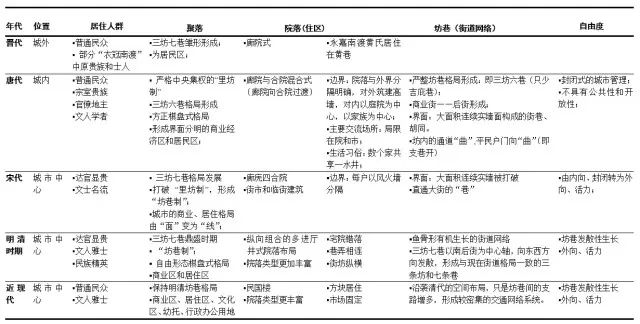

研究方法分3个步骤,第1步基于拓扑理论、社会网络分析原理,将三坊七巷聚落形态基本元素视为“点”,它们之间能够直接到达关系为“1”,不能直接到达的关系为“0”,建构五个时间点(晋代、唐代、宋代、明清时期和近现代)三坊七巷传统聚落(图1、图2、表1)的聚落形态网络、坊巷街道网络和院落平面社会网络;利用Ucinet 6.0软件分析计算社会网络矩阵。第2步用netdraw软件绘制社会网络关系图,建立由网络结构层级性、凝聚性与可达性三方面构成的聚落社会关系保护评价体系。第3步分析计算数据社会网络密度(Desity)、等级度(Graph Hierarchy,GH)、关联度(Connectivity),计算并对比分析5个时期网络密度、等级度、关联度等 3 项指标及其对应的聚落形态、街道网络、院落形态空间层级关系情况;从而总结归纳三坊七巷传统聚落形态、街道网络变迁、住区空间网络关系、阶层变化、层级特征、规制演变规律。

图1 福州城市变迁示意图

资料来源:福州市规划院

图2 福州三坊七巷传统聚落模型

资料来源:黄先拍摄

表1 三坊七巷传统聚落形态变迁表

资料来源:黄启权,2009;陈怡行,2005;福建省地方志编纂委员会,1998;福州市地方志编纂委员会,1998;梁克家,2003;林旭昕,2008;潘敏文,2007。

2.1 网络整体凝聚性——网络密度

一个图的密度定义为图中实际拥有的线段数与最多可能拥有的线数之比(荣泰生,2013),社会网络密度可以测定网络整体完备程度,计算公式:P = L/ [ n(n-1)/2]。

2.2 网络整体层级性——网络等级度

一个图的网络等级度为行动者互相之间在多大程度上非对称地可达。GH值越大(越接近1),表示网络层级数越多,等级度越高,越具有等级结构。

2.3 网络整体的可达性——网络关联度

一个图的网络关联度为网络中独立途径的数量。两点之间,独立途径越多,网络的关联度就越大越多,社会活动就越活跃。

3

五个时期三坊七巷社会网络结构建构与分析

3.1 晋代三坊七巷社会网络结构

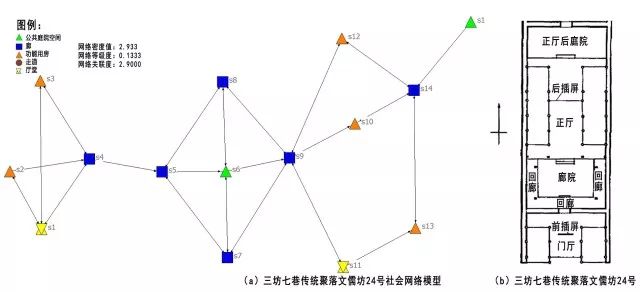

西晋末年战乱等原因,中原汉族“衣冠南渡、八姓入闽”,多为宗室贵族、官僚地主、文人学者,带来了中原“廊院式”民居形式(林旭昕,2008)。文儒坊24号民居(图3)为廊院式院落代表,它的社会网络分四个层级:功能用房、廊、公共庭院和厅堂;网络密度值为2.933;等级度为0.1333;关联度值为2.9。网路密度值较高,完备度高,但网络节点分布不太均匀。网络的凝聚点为间公共庭院,它连接的节点最多。晋代廊院社会网络关系不够紧密,廊院的空间层级较丰富。

图3 三坊七巷文儒坊24号——廊院社会网络模型

资料来源:林旭昕(2008)

3.2 唐代三坊七巷社会网络结构

唐代三坊七巷传统聚落为里坊制,院落形式逐渐由等级高的廊院式逐渐过渡为合院式。

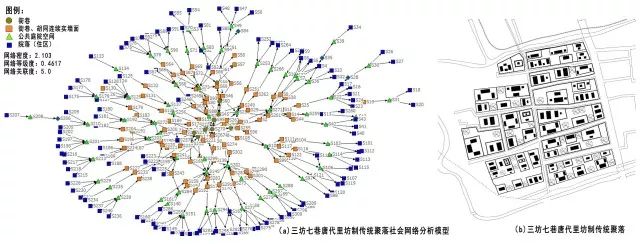

3.2.1 唐代里坊制聚落形态社会网络模型

唐代里坊制传统聚落社会网络图(图4)为一个四个层次关系的椭圆形,从圆心向外依次为街巷、街巷与胡同实体连续墙、公共庭院空间、院落(住区),层次清晰,各层级分布均匀。该社会网络模型密度值为2.103,等级度值为0.4617,关联度值为5.0。因此该社会网络模型整体密度值比较大;整体网络关联度较高;网络等级度值比较大,具有很强的等级度,层级特征清晰。因此三坊七巷唐代里坊制聚落为等级森严、封闭式的城市管理;居民主要交流场所局限在院和市;“平民住宅只能建在坊内,不得当街开门,只有王公权贵才能沿街建宅,直接向大街开门” (林旭昕,2008)。

图4 唐代三坊七巷里坊制聚落形态社会网络模型

资料来源:根据《三坊七巷志》古图和文字记载,仿唐长安城里坊制绘制。

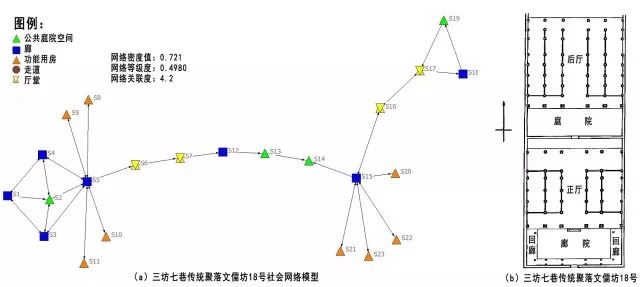

3.2.2 唐代廊院与合院混合式院落形态社会网络模型

唐代院落形态(图5)网络密度值为0.721;等级度为0.498;关联度为4.2。整体网络连接性较一般,等级度值高,等级层次比较丰富且明显。该院落形态有四个空间层级,分别为公共庭院、廊、功能用房与走道与厅堂,廊、公共庭院及走道与其他层级联系密切。该院落形态的网络密度较低,中间出现多个单一联系的节点,网络稳定性较差。但是廊的节点数量较多,这与古代居民方块居住,以家族为中心生活方式相吻合。院落与外界分隔明确,对对内以庭院为中心,廊、庭院方面居民对内交流。

图5 三坊七巷文儒坊18号

廊院与合院混合式院落社会网络模型

资料来源:林旭昕(2008)

3.3 宋代三坊七巷社会网络结构

宋代外城时期,宋室南渡,中原文化的重心移到南方,北方士民再次大规模南迁,福建地区人口急剧增加。三坊七巷打破唐“里坊制”,形成以街巷分地段的“坊巷制”,出现廊庑四合院、街市和临街建筑。

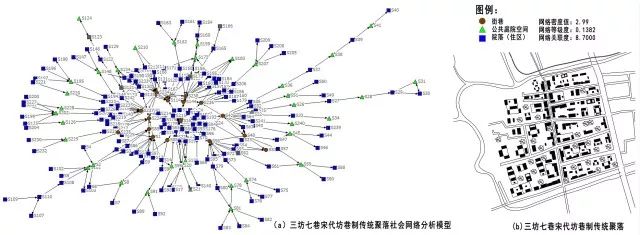

3.3.1 宋代坊巷制聚落形态社会网络模型

宋代三坊七巷传统聚落社会网络图(图6)为一个向心椭圆形,具有相对集中分布的三个空间层级:第一个层级以南后街为中心,凝聚街市和临街建筑;第二层级以坊巷为凝聚区,凝聚院落;第三层级以庭院为凝聚点,凝聚各功能用房。第二、三层级又以第一层级为凝聚点。该网络密度值比唐代高,为2.99;整个网络的便捷性提高,网络完备度好。网络的等级度为0.138,比唐代的等级度降低,这是由于宋代时城市的商业、居住格局由“面”变为“线”。聚落内向、封闭的管理转为外向、活力式。网络关联度值为8.7,关联度较高;关联度高的网络,聚落形态更为自由,隔阂被打破,权力也被分散,讯息分散,行动者之间的关系更为平等。

图6 宋代坊巷制三坊七巷传统聚落形态社会网络模型

资料来源:根据《三坊七巷志》古图和文字记载,仿宋代街巷制绘制。

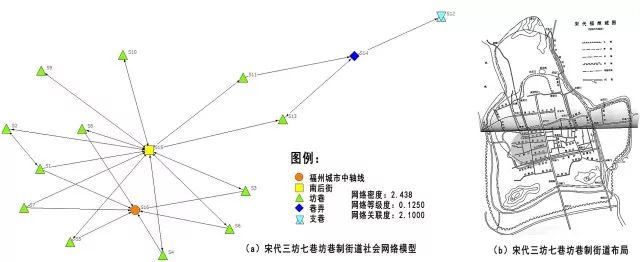

3.3.2 宋代坊巷制三坊七巷街道形态社会网络模型

宋代三坊七巷街道层级(图7)分别为城市中轴线、南后街、坊巷、巷弄、支弄。网络凝集点为南后街和城市中轴线。该网络密度值为2.438,较高,网络整体凝聚力较好,且凝聚点集中在南后街和城市中轴线上。该网络的等级度为0.1250,等级比较弱;关联度为2.1,整个网络整体完备性较强,社会活跃性越高。

图7 宋代坊巷制三坊七巷街道形态社会网络模型

资料来源:引自福州市地方志编纂委员会(1998)

3.4 明清时期三坊七巷社会网络结构

明清时期,为三坊七巷鼎盛时期,形成鱼骨形有机生长的街道网络;以南后街为中心轴,向东西方向发散,形成与现在街道格局一致的三条坊和七条巷。院落形态各加丰富,形成纵向组合的多进式院落布局。

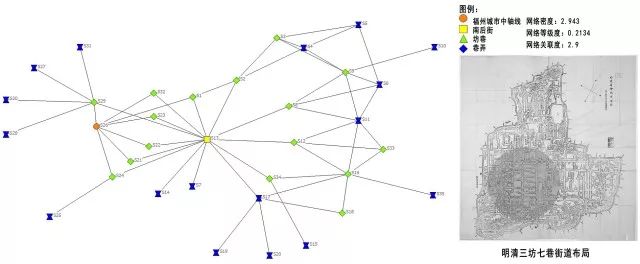

3.4.1 明清三坊七巷街道形态社会网络模型

明清三坊七巷街道网络社会网络层级(图8)分别为城市中轴线、南后街、坊巷、支弄,与宋代街道层级分类基本一致,仍然以南后街和成干道为凝聚点向外发散,只是空间层级更加丰富,均衡性更强。该网络密度值为2.943;等级度为0.2134;关联度为2.9;网络密度和关联度值都比宋代大,说明明清时期街道的可达性、均衡性更大,人流聚集度更高,街道交通层次性更强,更有活力。

图8 明清街道网络形态社会网络模型

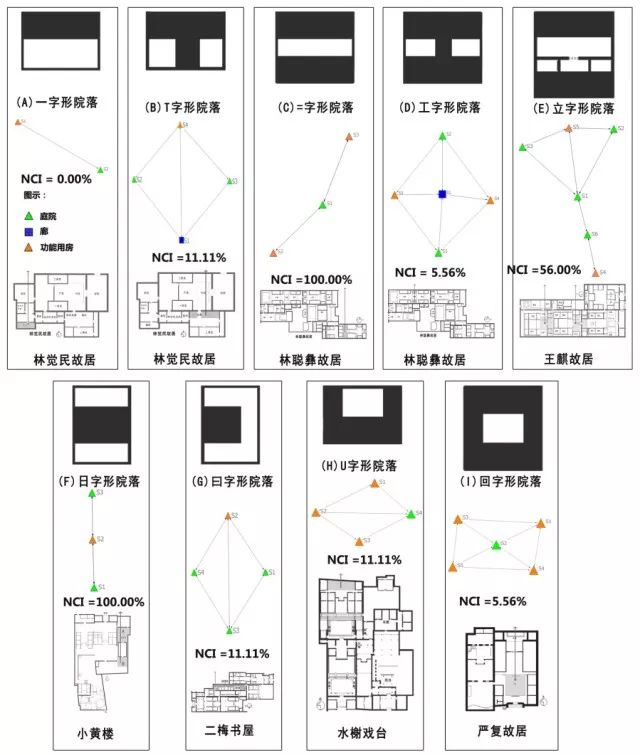

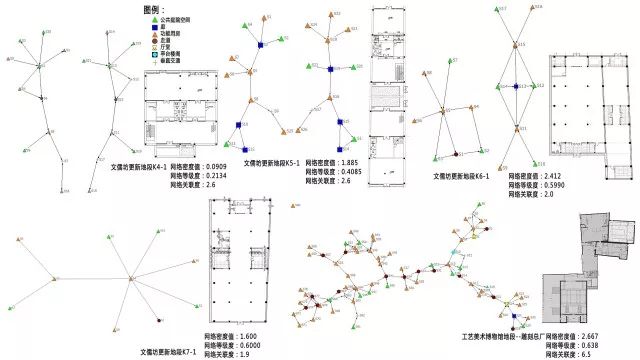

3.4.2 明清三坊七巷典型院落形态社会网络模型

明清时期,三坊七巷的院落蓬勃发展,院落基本单元构成要素十分丰富(如图9)。明清三坊七巷典型院落社会网络层级为公共庭院空间、廊、功能用房、走道、厅堂和亭台楼阁,空间层级比宋代更丰富,凝聚性也更强了(图10)。不管哪种院落模型(表2),单点凝聚力最强的仍然是公共庭院空间、廊、厅堂等日常人们常用的活动空间。

图9 明清传统民居单元构成要素社会网络

表2 明清三坊七巷典型院落(住区)社会网络模型数据

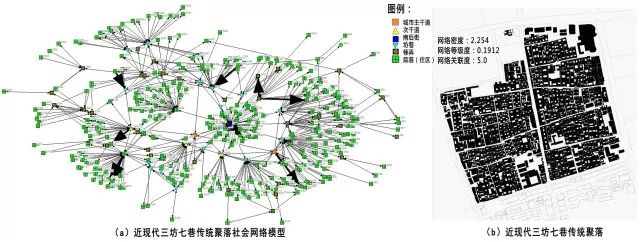

3.5 近现代三坊七巷社会网络结构

近代,三坊七巷传统聚落基本保持明清时期的聚落格局,只是坊巷里的支路增多,形成更密集的街道网络。在城市更新地段延续传统聚落肌理,新建了一系列多进厅井式院落,与保留下来的明清时期古民居和谐共生。住区建筑形式更多元化,并出现了多层青瓦砌筑、具有典型民国时期建筑特色的民国楼。

3.5.1 近现代传统聚落形态社会网络模型

近现代三坊七巷聚落网络层级(图11)依次为城市主干道、次干道、南后街、坊巷、巷弄、支弄、院落(住区),聚落形态比前面的四个时间点更层级性了。网络整体以南后街及街巷为凝聚点的多个中心区的特征更加明显了。该社会网络密度值为2.254;等级度为0.1912;关联度为5.0;网络整体的凝聚力较好,整体完备性较好;聚落的网络层级比前面四个时间点丰富,等级更多。

图11 近现代三坊七巷传统聚落形态社会网络模型

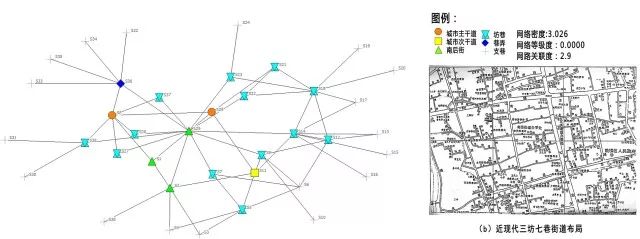

3.5.2 近现代街道形态社会网络模型

近现代三坊七巷街道网络层级(图12)为城市主干道、次干道、南后街、坊巷、巷弄和支巷,网络节点分布更均衡,凝聚点集中南后街(S29)。该网络密度值为3.026,近现代三坊七巷街道数目增多,层级更加丰富;该网络等级度为0.0000,等级性降低,更自由的发展。该网络关联度为2.9,表明街道的可达性较好,社会活动活跃。

图12 近现代街道形态社会网络模型

资料来源:引自黄启权(2009)

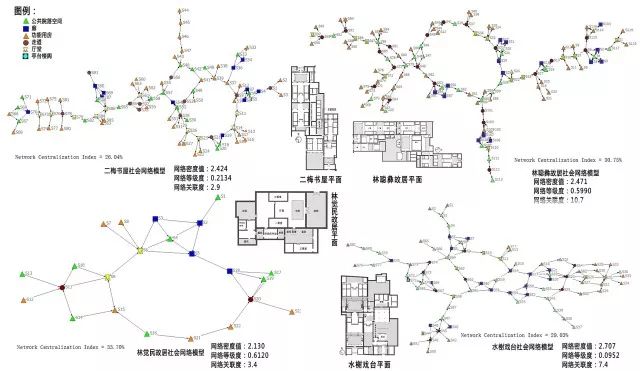

3.5.3 近现代院落形态社会网络模型

近现代三坊七巷传统聚落既保存着大量完好的明清时期传统院落,而且在更新地块设计了一系列贴合传统聚落肌理的新的院落形式(图13)。该网络层级为公共庭院空间、廊、功能用房、走道、厅堂、亭台楼阁、垂直交通等,院落类型更加自由灵活、丰富。网络凝聚点也有原来的注重家庭共享的公共庭院、廊、厅堂等空间转变成功能用房,且功能用房多为满足当前商业需求,多被利用为商业店面、展览空间等。随着建造技术的进步,院落空间向垂直方向生长,提高空间利用率。更新地段院落(图13)密度除了工艺美术博物馆地段—雕刻总厂的网络密度值为2.667,较高外,其他普遍比较低。整体网络等级度低,层级性弱,网络的自由度高。

图13 近现代三坊七巷院落形态社会网络模型

4

结论

三坊七巷聚落街道社会网络有明确清晰的空间层级关系。随着时代变迁,三坊七巷传统聚落的空间层级不断改变,住区空间阶层不断变化,聚落形态规制也越来越松散,空间自由度越增加,空间结构也越随环境变化而产生差异。

综上所述,我们得出以下结论:

(1)三坊七巷聚落形态社会网络

三坊七巷聚落形态网络有明确清晰的空间层级关系,层级类型极其丰富。三坊七巷聚落形态从晋代自由形式,演变到唐代严格、封闭等级制度;从到宋代外向、活力的坊巷制,再发展到近现代自由、灵活的鱼骨形格局,它的空间层级越来越丰富,层级数越来越多,规制越来越自由灵活。

(2)三坊七巷街道形态社会网络

三坊七巷街道形态虽然保持“一街”、“三坊”、“七巷”的格局不变,但社会网络却有明确清晰的空间层级关系,并随着时代的变迁,网络的可达性越来越明确,网络层级越来越丰富。从唐代到近现代,网络整体的密度值越来越大,网络的凝聚力越来越强,网络的完备程度越来越好,街道形态的规制越来越自由灵活,更开放、更具有可达性。

(3)三坊七巷院落形态社会网络

三坊七巷院落形态社会网络也有明确清晰的空间层级关系,从晋代到近现代网络密度值呈多元发展,院落形态越来越简单,类型越来越丰富;三坊七巷院落的等级度值呈上升趋势,院落形态网络层级数增多,层级结构也缜密。院落形态关联度越来越高,丰富了院落空间的游览性,人的社会活动类型呈多元发展。

注:本文受福建省中青年教师教育科研项目(JA15337)资助。

《城市与区域规划研究》由清华大学建筑学院主办、商务印书馆出版。本刊植根中国问题,参照国际规范,推进学术研究,倡导人文复兴。主要刊登城市与区域规划领域学术水平高、指导性强的最新研究成果,推动和引领中国城市与区域规划学科发展。鼓励具有长期研究积累、多学科交叉的原创性研究论文。

名誉主编:吴良镛

主编:顾朝林;执行主编:武廷海

投稿/订阅联系邮箱:urp@tsinghua.edu.cn

文中图片来源于原文

规划问道

规划问道