原文转发自:规划中国

作者:魏巍 崔溶芯

延安,中国共产党的革命圣地、精神家园;

延安,城市双修、城市设计的双试点城市;

2017年3月,正是在这样的历史和时代背景下,中国城市规划设计研究院受延安市委托,组织了包括风景园林、交通、文化与旅游、历史文化名城和市政等多个专业的技术团队,并联合中国西北建筑设计研究院有限公司华夏所全面打响了“延安双修”的攻坚战!

通过一年来的努力,延安双修已经从总体规划设计阶段转向部分具体项目的施工阶段,具有延安特色的城市双修工作思路与方法也逐渐清晰,多层次、多专业的技术工作体系使延安双修工作纲举目张,使项目实施能够有条不紊、科学持续;抓重点、找靶向的技术工作原则使延安双修总体规划秉要执本,使宏观对策能够抓住本质、针对痛点。

本文是延安双修工作系列介绍的第五篇,作者系统总结了延安双修工作中生态修复部分的技术工作。通过对延安生态现状的分析,提出生态修复目标、策略与结构,探索了延安山体、水体、绿地系统的生态修复策略,形成了行动计划,突出了保护山水生态格局,构建山水绿城廊道,修复破损生态斑块,凸显延安地域文脉,最后对生态修复工作进行了一定的思考和总结,欢迎分享。

作者│魏巍

中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院

作者│崔溶芯

中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院

1 工作背景

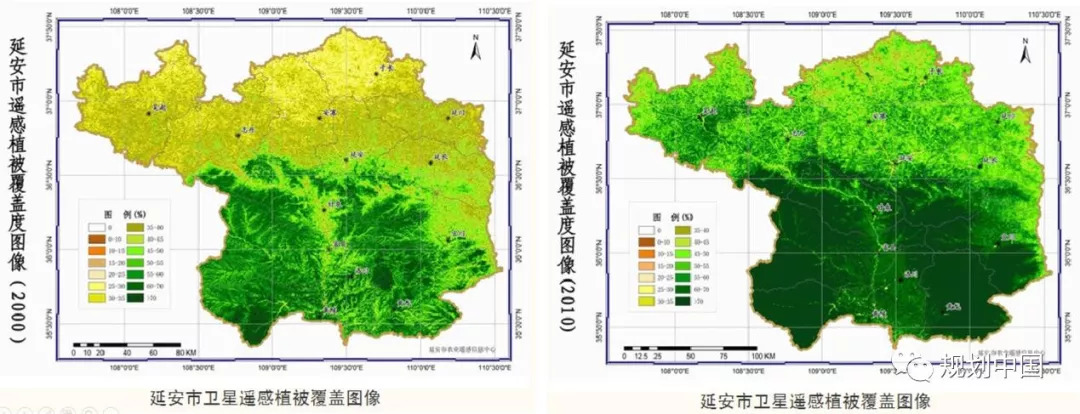

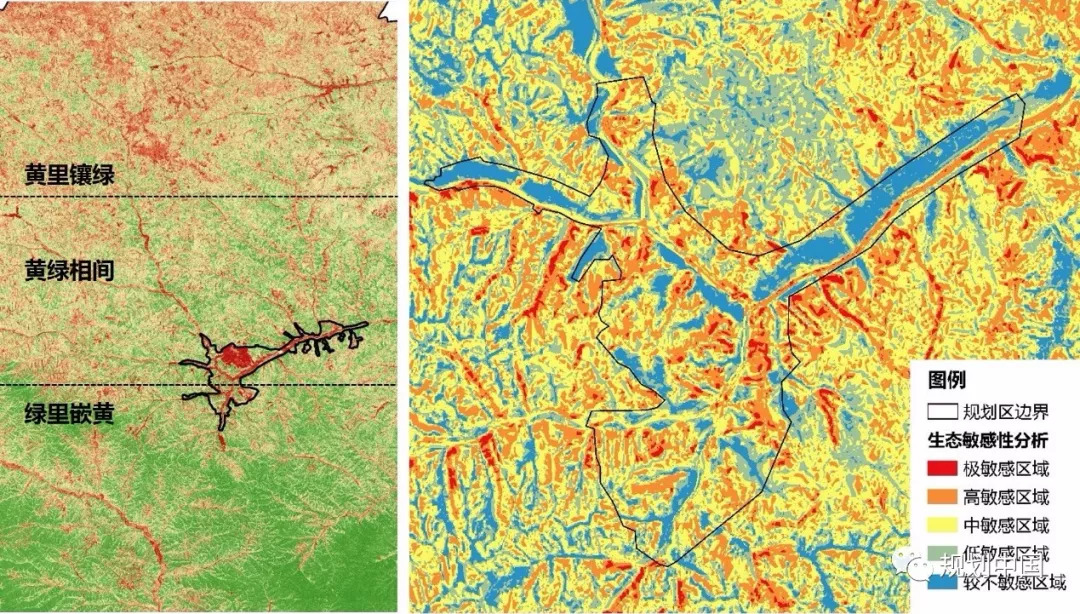

延安市位于黄土高原中南部、陕西北部、黄河中游地区,高原大陆性季风气候,地貌以黄土高原、丘陵居主导地位,沟壑纵横,地势起伏较大,坡度较陡,河流季节性强,年流量变化大,水土流失严重,地质灾害隐患堪忧。自1999年开始延安在全国率先实施了大面积退耕还林,2013年又自筹资金开始第二轮退耕还林,两轮退耕还林工作极大地改善了延安的区域生态环境状况,城市的绿化覆盖率得到极大提升,整体人居环境得到明显改善。

延安退耕还林效果对比图

延安是三山夹两河的河谷城市

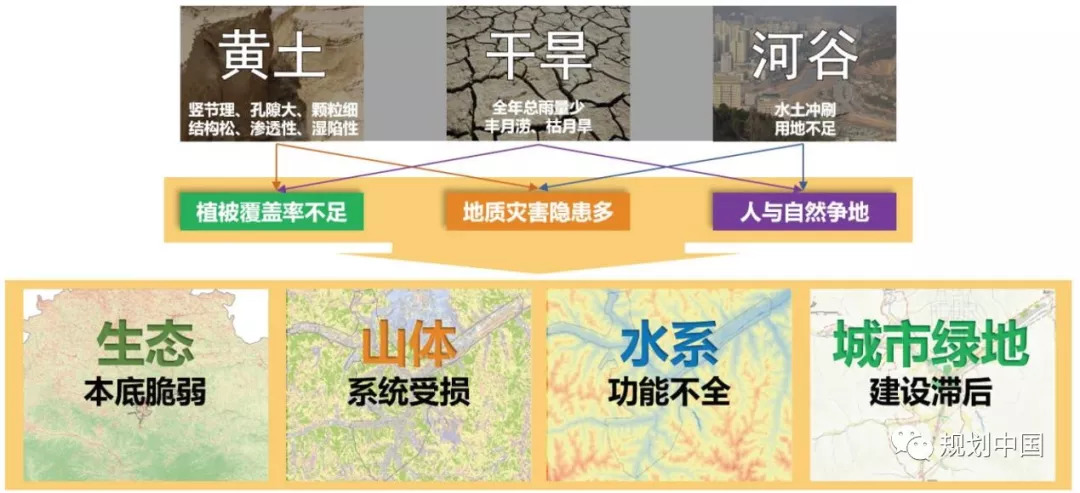

取得巨大成绩的同时我们也要看到,近年来随着城市的快速发展,延安在生态环境方面的城市问题愈发明显,主要体现在山体、水体、绿地系统三个方面:一是山体系统受损,植被遭到破坏,存在地质灾害隐患,水土流失敏感度高;二是水系功能不全,水系不通畅,中心城区水质较差,硬质驳岸过多;三是城市绿地建设滞后,绿地系统不完善,公园绿地数量不足,绿地及广场的建设品质不高。

城市风貌遭到破坏

随着“城市双修”的深入开展,试点城市的不断增多,不同城市所面临的问题也呈现多样化。因此,如何在解决城市病的同时,努力打造城市自身特点,避免“千城一面”,成为双修工作中一项重要任务。

2 工作内容

2.1 把握延安特征

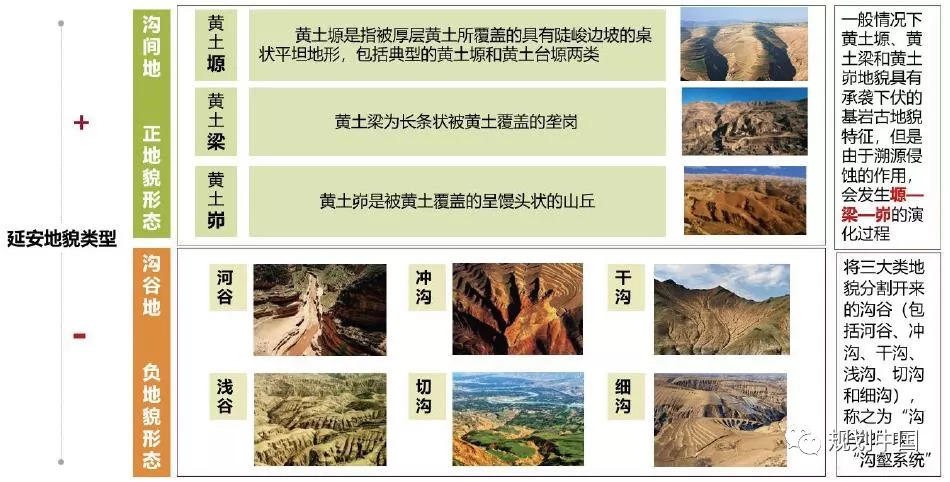

从自然角度说,延安是典型的黄土、干旱、河谷城市,生态本底脆弱:

• 黄土城市,黄土物理属性包括竖节理、孔隙大、颗粒细、结构松、渗透性,黄绵土易形成湿陷性黄土,对工程建设不利;

• 干旱城市,延安的干旱不是绝对值意义上的雨量小,而是雨量在空间与时间的不均匀分布。短时间的大量降雨遭遇湿陷性黄土,易产生水土流失。

• 河谷城市,沟谷地貌使城市建设用地不足,绿地数量缺乏,山水与城市的关系需要协调。

延安自然特点及生态问题

延安生态敏感脆弱

从人文角度说,延安是举世瞩目的革命圣地。1936年-1948年,十三年的中共中央所在地,是中国革命的指导中心和总后方,毛泽东思想正是在延安时期逐步成熟并于“七大”中正式写入党章。可以说延安是共和国的摇篮,是共产主义革命精神的圣地。

延安是中国革命圣地

2.2 规划思路

延安市生态修复工作以“目标+问题”双导向开展,总体思路为“系统问诊抓重点、凸显城市特色”,修复的目标是构建“红黄蓝绿”四色融合的生态延安,并提出了生态修复的指标。

延安生态修复的目标

延安生态修复的指标

延安生态修复规划策略分为四个方面:

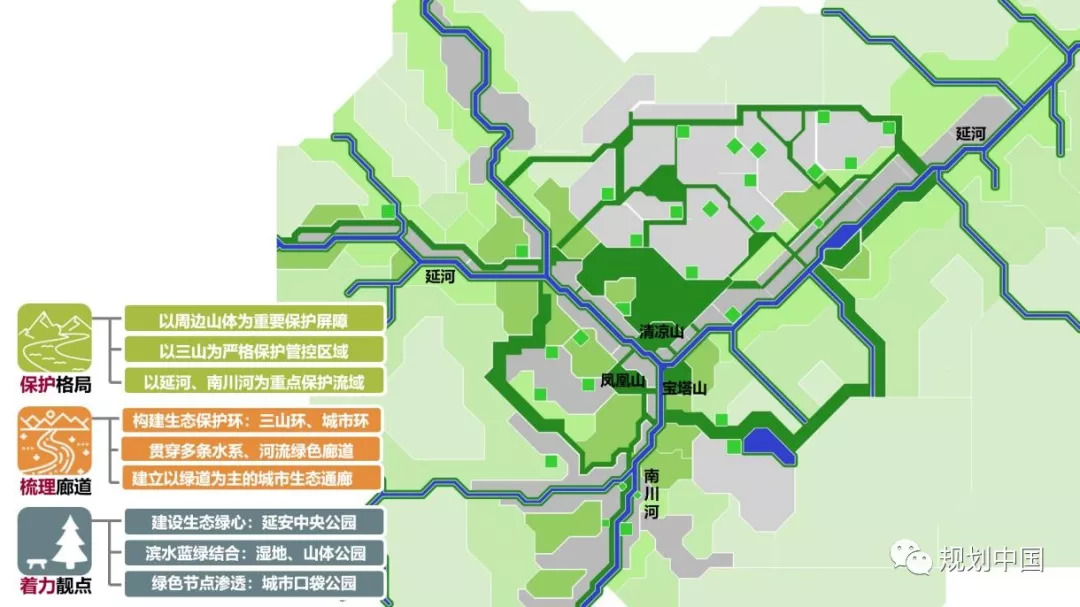

• 保护山水生态格局,以延安中心城区周边的山体为重要生态保护屏障,以三山(宝塔山、清凉山、凤凰山)为中心严格保护管控区域,以延河、南川河为重点保护流域;

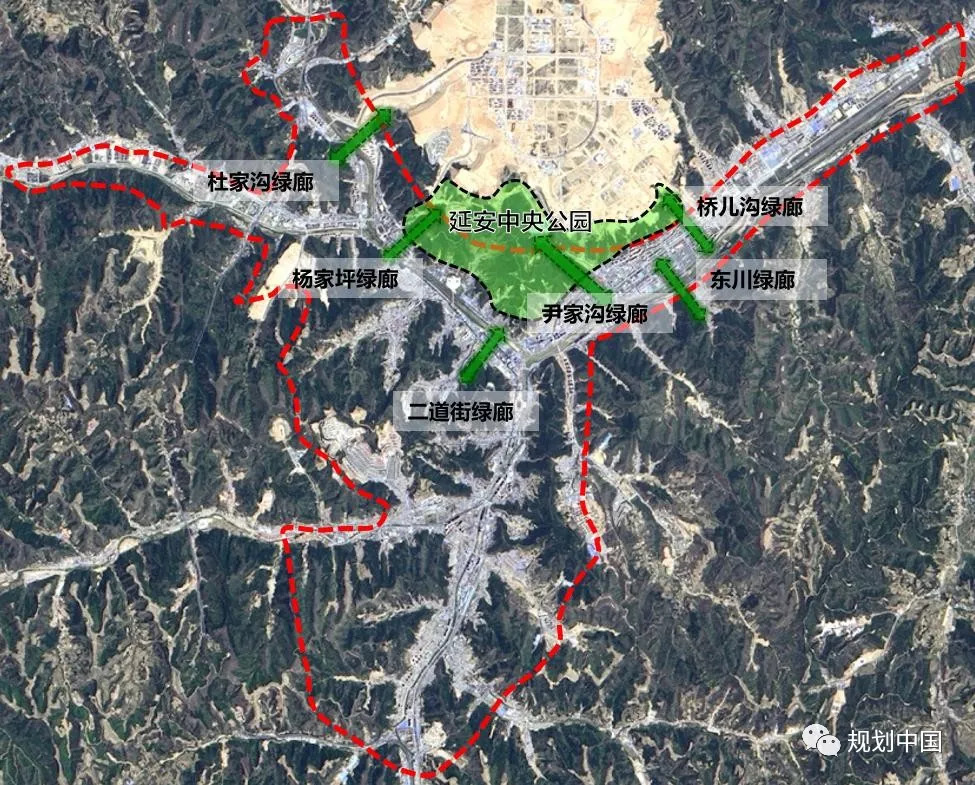

• 构建山水绿城廊道,建设生态保护环,贯通多条水系的绿水廊道,建立以绿道为主的城市生态通廊;

• 修复破损生态斑块,先试验后示范,有选择、分步骤的修复生态斑块;

• 凸显延安地域文脉,建设延安山体生态绿心,构建蓝绿结合的生态靓点,以红色文化为主题建设口袋公园。

修复后的延安市生态结构

延安生态修复的策略

2.3 规划内容

延安的生态修复工作从山体、水体、绿地系统三个方面开展:

• 育美山

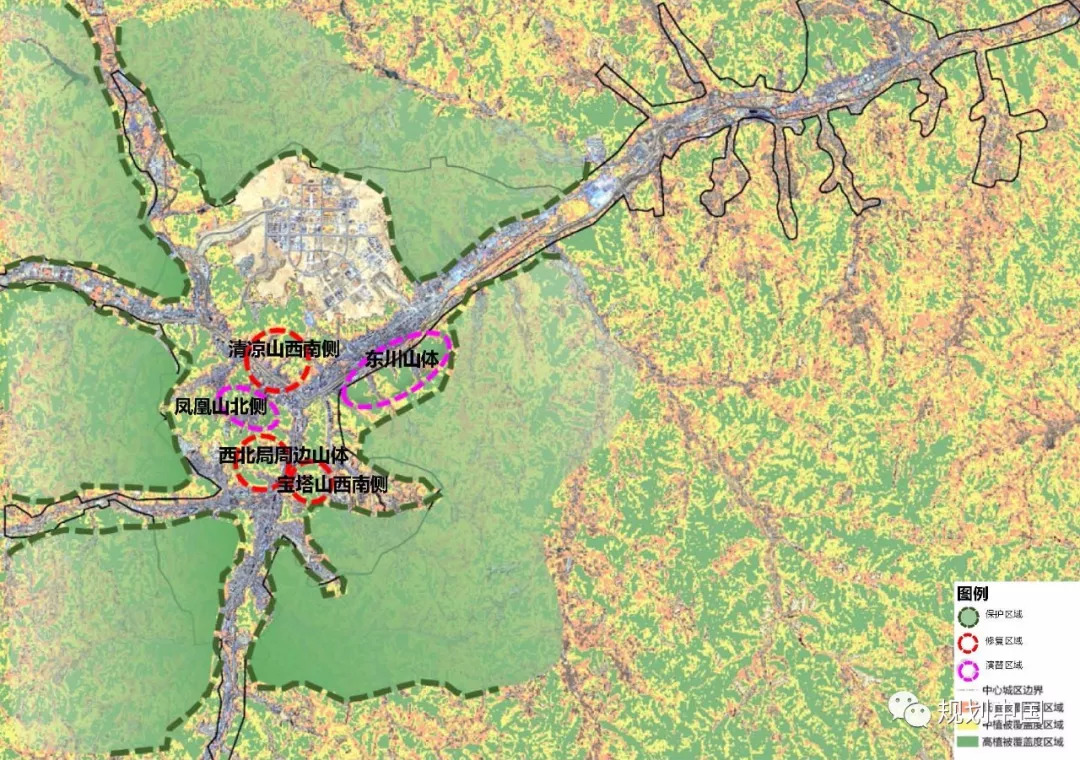

先做对、再做好。延安市中心城区周边山体以“梁、峁、塬”的形式呈现,层峦叠嶂,最主要的生态问题是山体系统受损。规划针对性的提出“先做对、再做好”的理念,保证大面积的山体以自然修复为主,人工修复为辅,划定大面积的保护区域,禁止放牧、砍伐、盗挖乔木的行为;局部区域以人工修复为主,自然修复为辅,开展生态修复工作,进行造林模式优化、破损山体修复、加强地质灾害隐患管控等。

延安地貌类型

延安山体生态修复措施

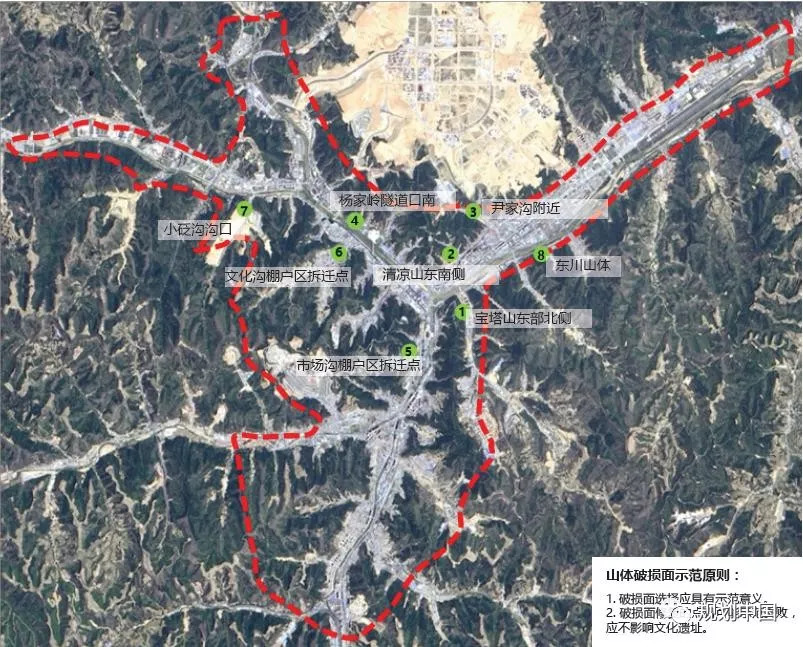

先试验、再示范。延安市亟待开展人工修复的山体,恰恰是圣地文化最厚重的承载地,在生态修复工程的实施过程中,稍有不慎,将造成不可挽回的损失。在修复时序上,我们提出“先试验、再示范”,选择视觉敏感度较低、不影响文物保护单位的区域进行生态修复的试验工作,可以大胆试验前瞻性、低干扰的生态修复技术手段,在工程试验成功的前提下,将生态修复的经验进行推广。

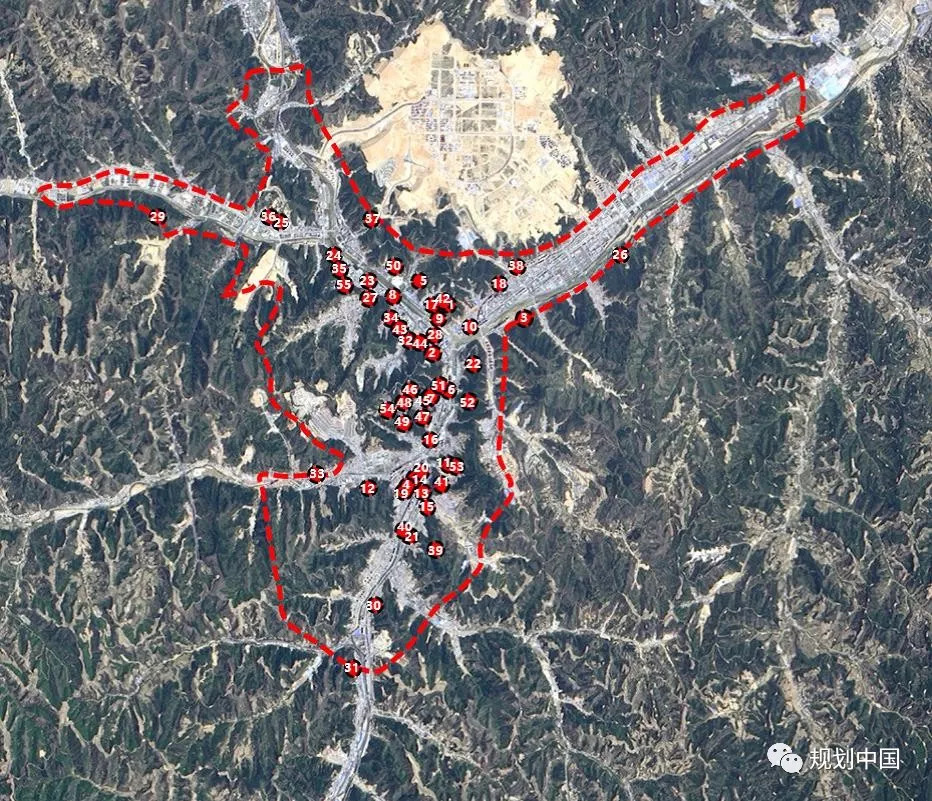

延安市山体破损点识别

确定延安市山体修复示范点

延安山体生态修复工程方法推荐

有所为、有所不为。延安在全国人民心目中的经典画面是“巍巍宝塔山、滚滚延河水”,这一画面经过数十年的传颂,已经成为全国人民的集体潜意识。我们在生态修复工作中,除了对于技术的斟酌,还要保留地域的文脉,项目组提出在经典画面的观赏界面范围内,要谨慎保护,禁止破坏这个经典画面的任何工程出现。生态修复工作不能唯技术论,唯绿化论,要有所为、有所不为,留白也是一种规划措施。

巍巍宝塔山、滚滚延河水现状照片

• 亲清水

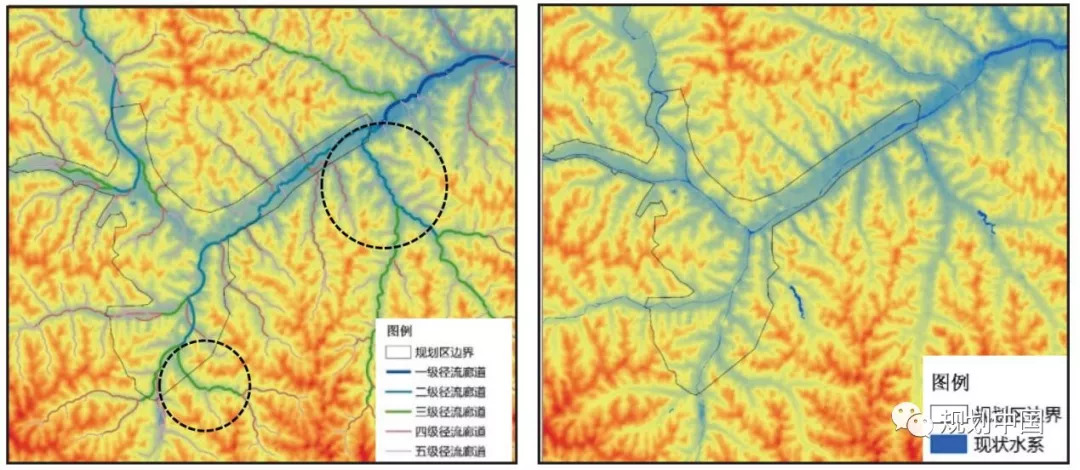

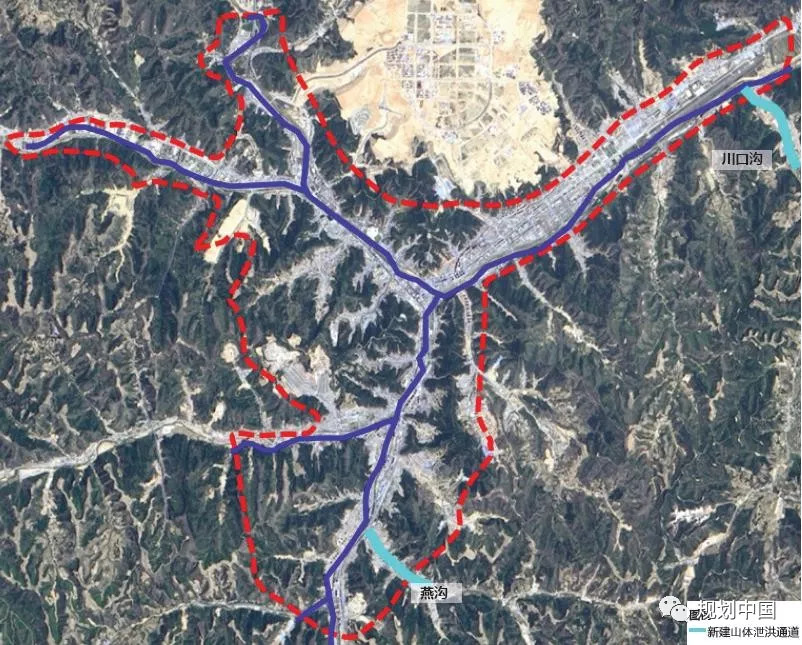

保证城市水系安全。延安中心城区有“五川四河一湖多支流”,延安流域水系以延河为主干,支流及支毛沟纵横交错,形成树枝状体系,在旱季时,各干流出现水量减少或枯水;在雨季时,各干流水量变大,局部川谷中水系廊道形成地表径流,遇到大面积降雨或是暴雨天气,易发生洪水或地质灾害。项目组以开源30m高程数据进行延安市中心城区径流模拟分析,将径流廊道分为五级(一级径流廊道是以延河为代表的主干河流),分析结果显示:川口沟存在一条一级径流廊道,燕沟存在一条二级径流廊道。对比国土部门提供的市中心城区水系分布图,发现这两条径流廊道有隐患,实地踏勘未预留通廊。规划分析这两条廊道仅为降雨汇水的径流廊道,平时无水,暴雨时易产生较大径流,尤其是一级径流廊道。规划增设泄洪通道,提高水系行洪排涝能力,提升水系连通性,防止山洪暴发时出现城市内涝及地质灾害。

延安市中心城区径流模拟分析(基于开源30m高程数据)中心城区水系分布(国土数据)

新建山体泄洪通道位置

提升滨水生态景观。

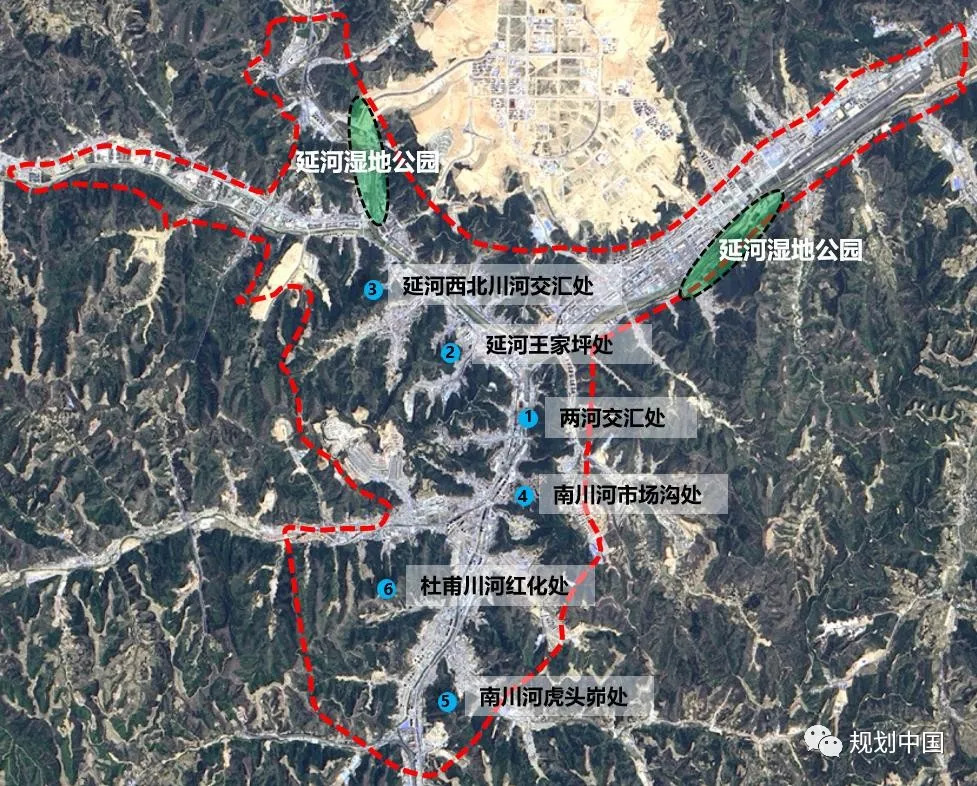

• 设置净化湿地。在满足城市防洪的前提下,延河上下游河道较开阔处设置湿地公园,首尾两处大型自然湿地,以乡土植物净化水质,增加亲水性,吸引居民游憩、健身、娱乐;设置小型示范湿地,根据水体特征、水质要求、水工程设施与城市环境相容等,综合应用底泥疏浚、人工增氧、絮凝沉淀、生物接触氧化等多种修复技术,示范新技术、新理念。

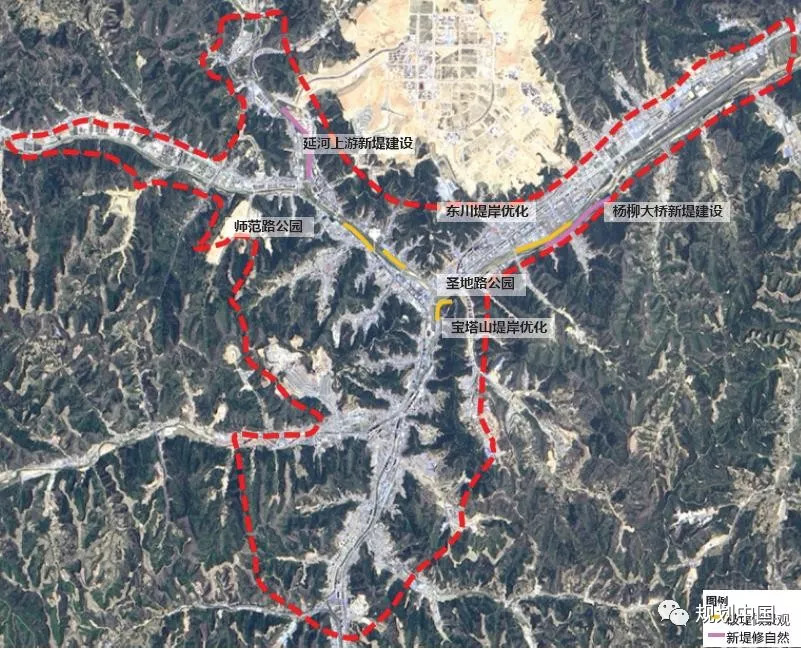

• 优化堤岸景观。老堤破堤做景观,由水利部门进行全面的防洪影响评价,明确中心城区段的防洪级别及要求,选取合适区段进行破堤景观工程;新堤融合修自然,在延河自然环境较好、行洪断面较大处,尝试进行自然堤岸的建设,积累实践经验及数据,论证可行后进一步推广经验。

延河湿地公园及示范湿地位置

堤岸优化位置

堤岸优化效果图

• 织绿城

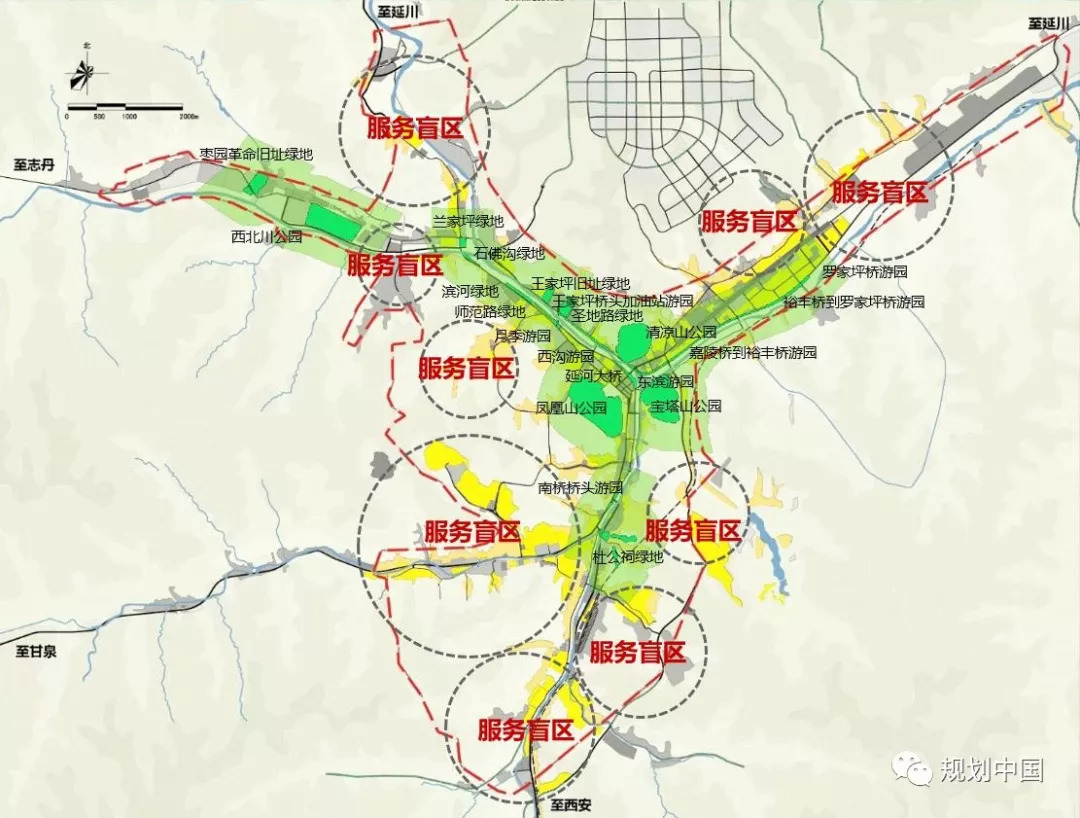

优化绿地系统结构。积极构筑山城融合建绿心,缓解热岛通绿廊,民生为本织绿网,彰显红色缀靓点的绿地结构。规划延安生态绿心,促进山水城融合,防止城市无序扩张蔓延,避免新城与老城形成连片发展,形成动物栖息的踏脚石,产生较大生态效应;以绿心为核心布置多条绿廊,保证一定宽度的绿量,进行风向引导,降低热岛效应;在公园绿地服务半径覆盖率分析的基础上布置口袋公园、立体绿化等,增加城市的绿量,完善绿地系统结构。

延安市绿地缺乏、品质待提高

延安市公园绿地服务半径覆盖率分析

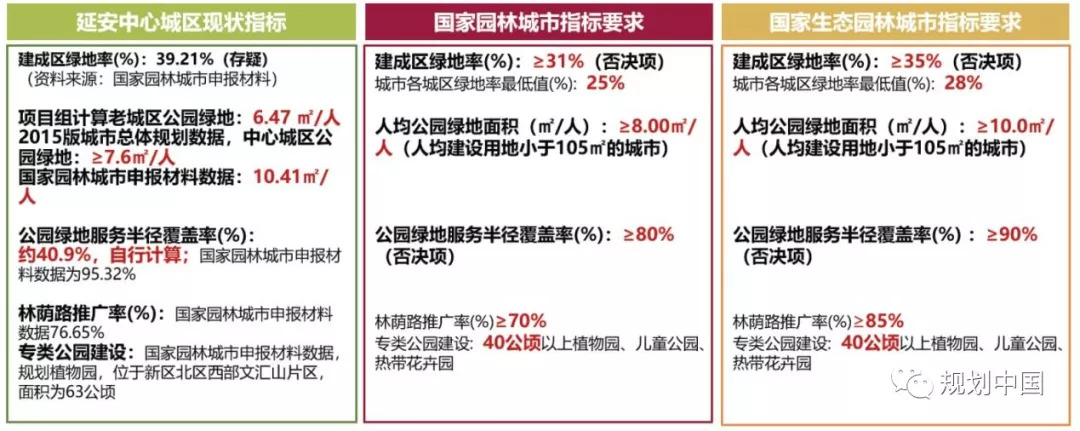

延安绿地指标分析

延安新增口袋公园

延安绿心及绿廊

以绿道做生态修复抓手。延安绿地是“居游一体”的绿地,兼顾游人与居民使用的需求。在双修工作中,延安绿道以其复合的功能,能够起到串联红色景点、增加城市绿量、带动生态修复、树立城市形象等多方面的作用。以绿道作为生态修复的抓手,能够有利于迅速开展工作,抓住工作重点。后期我们会对延安绿道专项规划进行完整介绍。

延安市老城区绿道网络布置

圣地体验绿道鸟瞰图

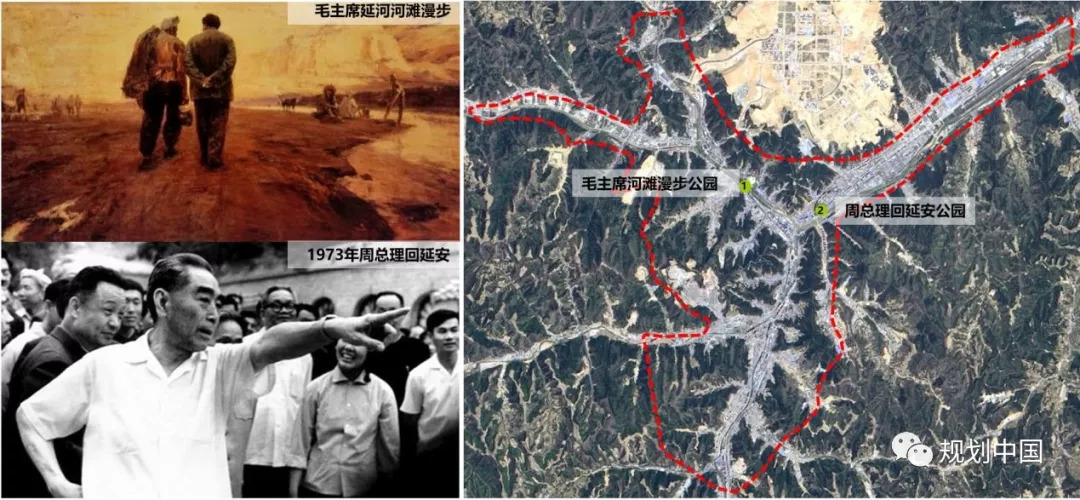

弘扬圣地红色文化。延安生态修复工作始终如一地坚持“延安是中国革命圣地”,作为双修试点城市,本工作对于遵义、瑞金、井冈山、南昌,甚至其他的历史文化名城都具有借鉴意义。生态修复工作中,一方面对于老公园进行文化主题的提升与引导,另一方面布置红色主题的新公园。新建文化公园以大背景下的小故事、伟人的平常事为主题,能够引起普通人的共鸣。项目组挖掘伟人们日常的小故事,以艺术的方式潜移默化的融入表达,希望起到润物细无声的作用,设置毛主席河滩漫步公园、周总理1973年回延安公园等,以小见大,激发历史记忆,弘扬圣地红色文化。

新增红色主题公园

3 工作思考

3.1 对城市生态修复工作的理解

从理论层面分析,学界对于生态修复工作有三个主要的理解:

• 过程论。国际恢复生态学学会认为,生态修复是帮助研究生态整合性的恢复和管理过程;

• 状态论。美国自然资源委员会认为,生态修复是使一个生态系统恢复到较接近其受干扰前的状态;

• 技术方法论。我国彭少麟、余作岳等学者认为,生态修复是研究生态系统退化的过程与原因、退化生态系统恢复的过程与机理、生态恢复与重建的技术与方法。

我们认为,城市生态修复工作是时间与程序上的过程。所谓时间的过程,是指城市生态修复工作应在一个较长的时间段进行审视,对于生态的做功仅仅是城市生态系统时间长河中的一个片段,应尽量减少对生态的负面干扰,使其进入到良性发展的轨道。所谓程序的过程,城市生态修复工作是城市在生长过程中的一个阶段,是针对“城市病”的反思与补偿。

3.2 城市生态修复工作的特点

我们认为城市生态修复工作的特点是“系统问诊抓重点”。在分析问题是“放”的过程:空间上审视城市不拘泥于一个片区或地块,扩大研究范围,时间方面将城市放在一个生态演替的过程中研究,考虑区域的生态变化规律,找到“城市病”的病因。解决问题层面是“收”的过程:在有了整体的认知后,强调“聚焦”,在空间上落实到具体的项目、在时间上形成项目库和计划书,摸索到城市“生态病”的药方。近远期结合,有利于推进城市生态环境改善工作。

通过对城市双修工作时间节点的梳理及判断,明确了规划师的工作重点。可以预见,城市生态修复工作的技术将日趋成熟与标准化,能够更好的解决“城市病”问题。

近期城市生态修复工作梳理

院所两级主管领导:张菁、韩炳越、王斌、刘冬梅

感谢王斌所长、刘冬梅副总工程师对于项目的指导!感谢城市设计分院刘力飞院长对文章的指导!

编制人员:魏巍、崔溶芯、贺旭生、刘宁京、钟倩茹、刘世博

关于我们

中规院交通院始建于1982年,是全国性的交通研究、学术交流、咨询服务机构,承担国家城市交通领域政策和基础研究项目,开展国家及行业标准规范编制,承接地方政府和有关机构委托的城市交通规划设计与研究咨询,组织学术交流。

ID:CaupdUTI

长按识别二维码关注我们

输入“检索”即可查看往期原创文章

规划问道

规划问道