王军

王军,1984年生,东南大学硕士毕业,中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所城市规划师,主要参与并负责的实践项目包括:《拉萨八廓街历史文化街区保护规划》、《湖州历史文化名城保护规划》、《龙泉历史文化名城保护规划》、《大同古城更新及建设指引》、《柳州空压机厂老工业地段改造设计》、《三门峡商务中心区城市设计》等;参与研究课题包括:国家科技支撑课题《传统村落适应性保护及关键技术研究与示范》、《古城墙保护利用研究》等。

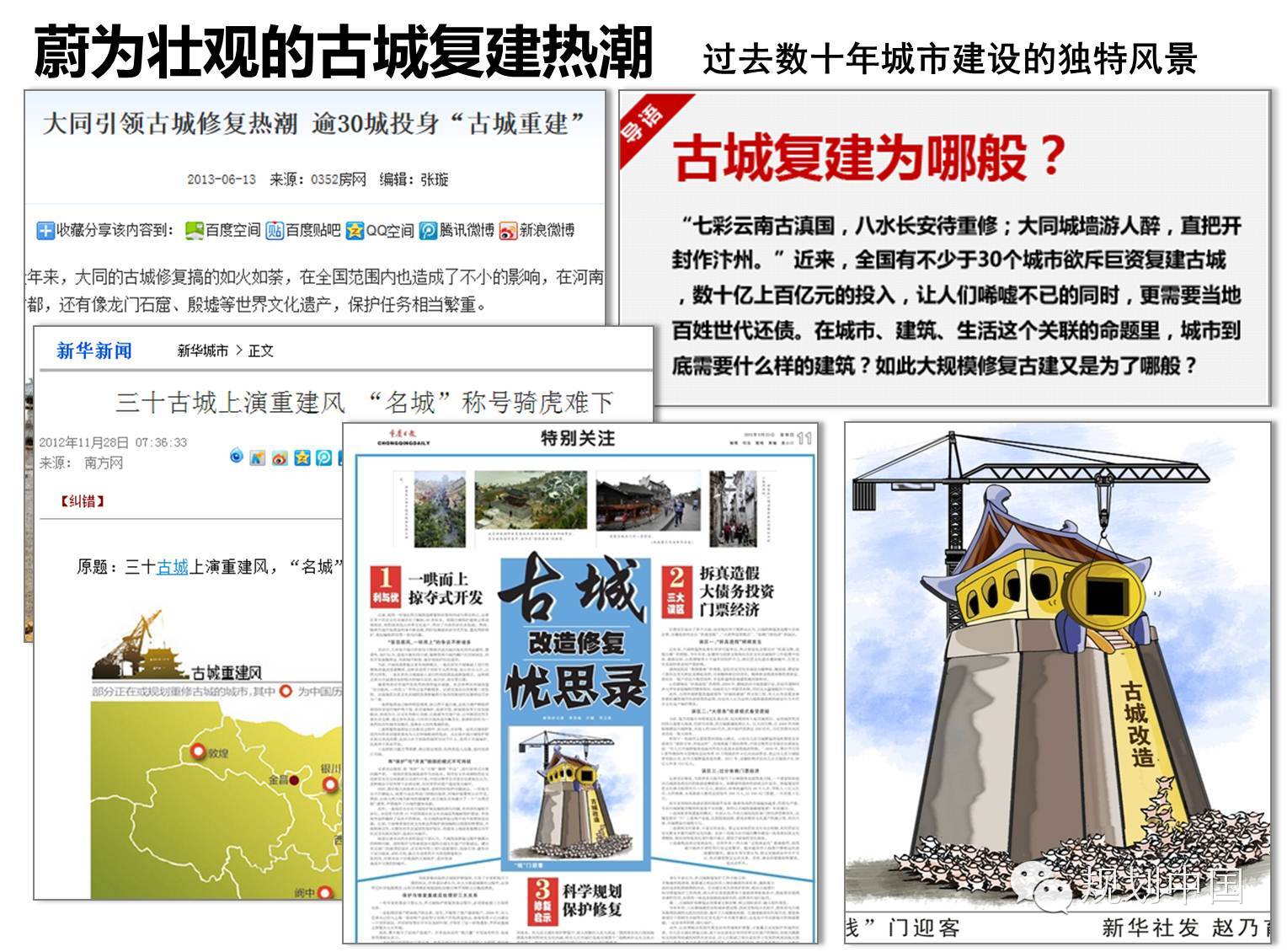

近年来,我国以大同、聊城等为代表的大大小小数十座城市掀起了一股蔚为壮观的古城整体复建热潮,成为过去数十年中国城市建设的一道“独特风景”,引起了广泛关注。2014年以来,随着党的十八届三中全会精神的贯彻和中央领导的系列批示,大同等城市“整体复建”古城的活动受到一定程度的遏制,但其对古城的社会经济和城市功能的正常运转却产生了重创……

古城“整体复建”引发了全社会的反思,中规院王军规划师在2015年度CAUPD业务交流会上从古城复兴路径探索的视角,以《大同古城更新及建设指引》实践为例,对大同古城复建进行了认识与反思,提出了对策与措施,现请分享。感谢作者的悉心整理&授权发布。

-

概况与问题

近年来,我国以大同、聊城等为代表的大大小小数十座城市掀起了一股蔚为壮观的古城整体复建热潮,成为过去数十年中国城市建设的一道“独特风景”,引起了广泛关注。

各个城市的复建新建计划五花八门,千奇百怪。有些古城复建或者新建旅游项目的计划让人哭笑不得。

这些乱象引起了公众、媒体、专家的高度关注,也引发了全社会的广泛讨论与思考。

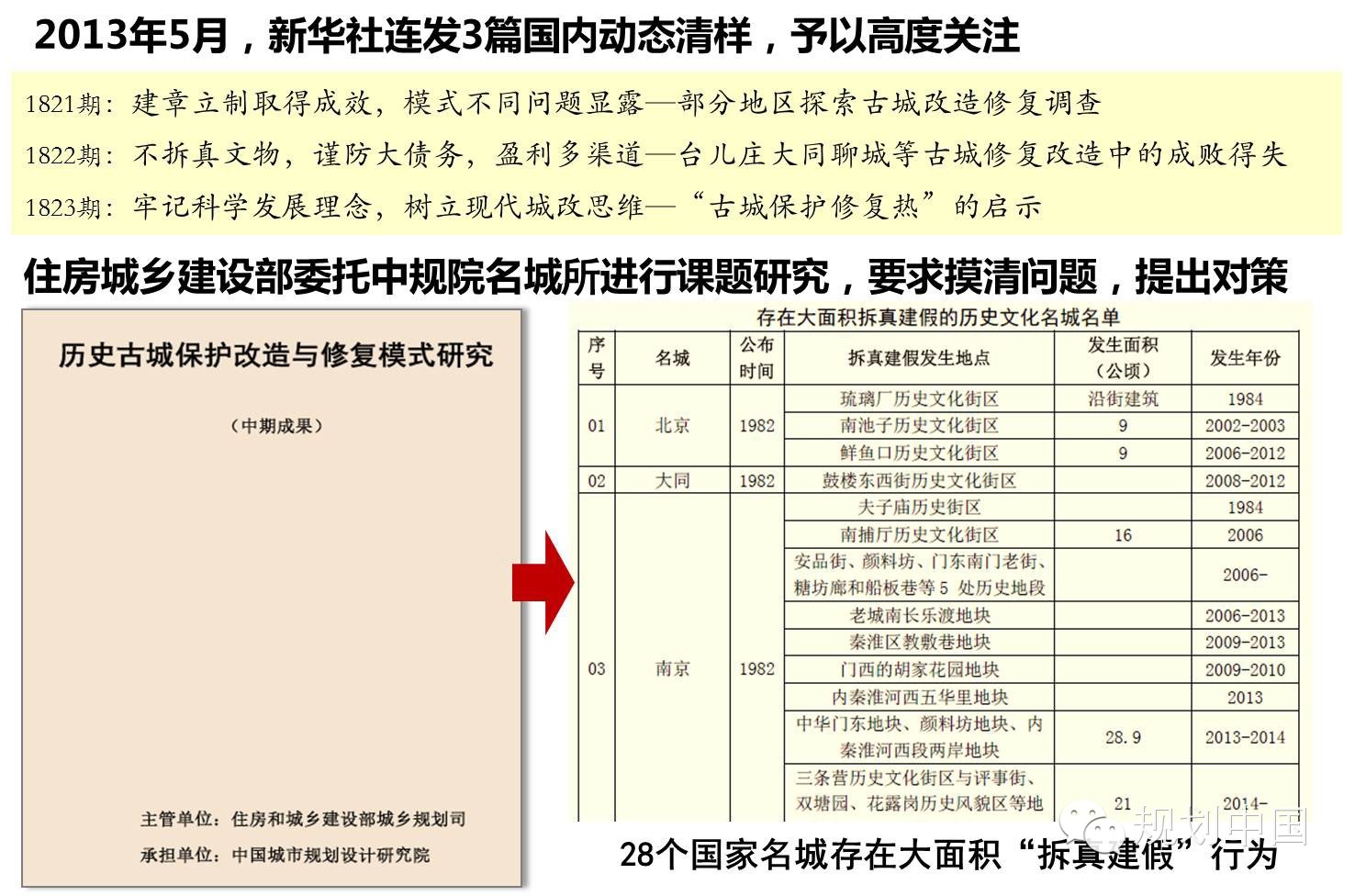

近几年来,在全社会的关注监督、国内外经济形势的变化,特别是部分老专家专门就这一问题给中央领导多次写信并得到系列批示等共同作用下,古城“整体复建”行为受到一定程度的遏制,但既有行为带来的问题却逐渐浮出水面。

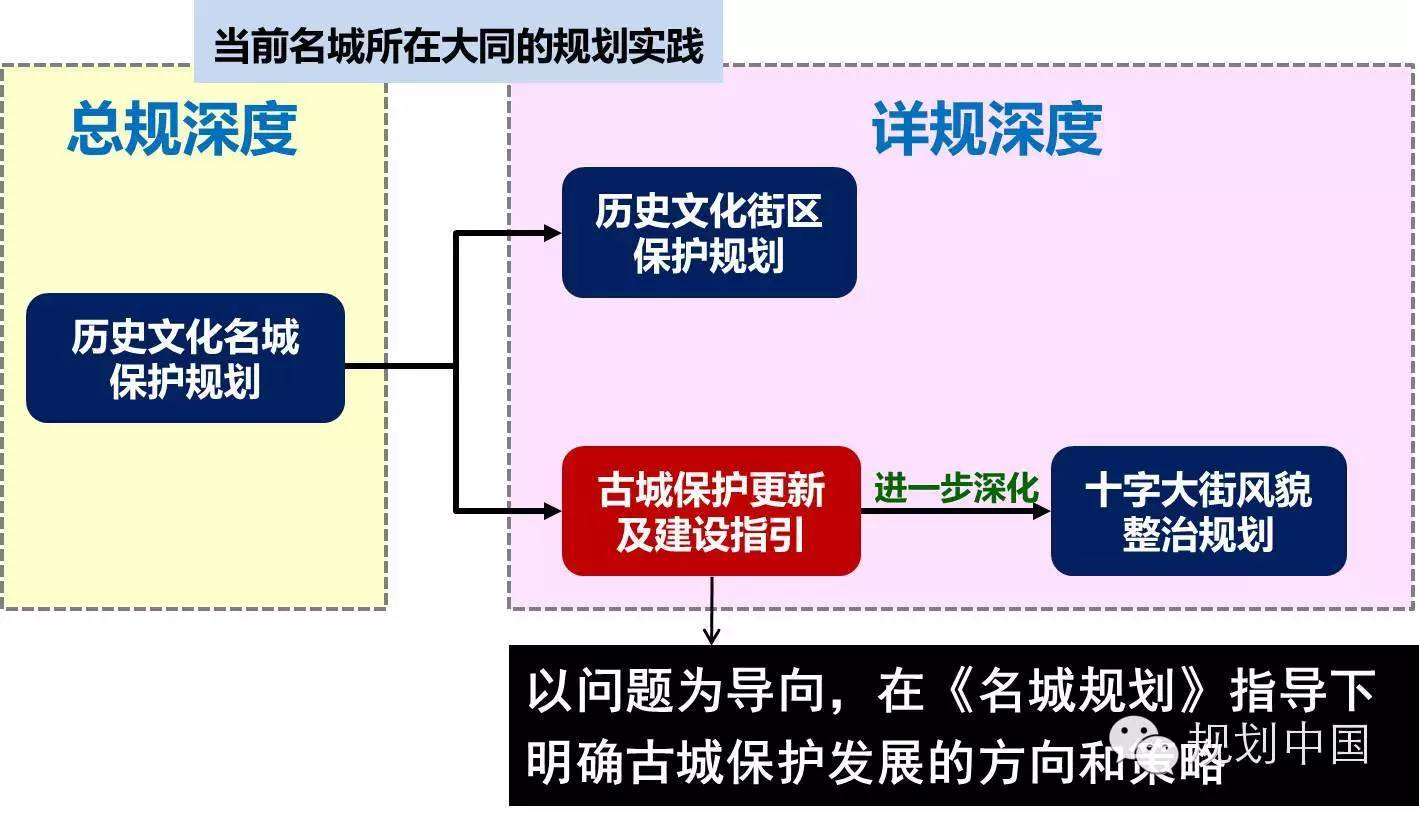

中规院名城所近十年来持续关注大同名城的保护与发展。在当前“整体复建”热潮逐渐退去,大量项目处于停滞状态时,大同古城未来如何保护与发展?是摆在我们面前的一大难题。从2013年开始,中规院名城所编制了不同层面的规划,共同探索破解问题,探索古城复兴的科学路径。

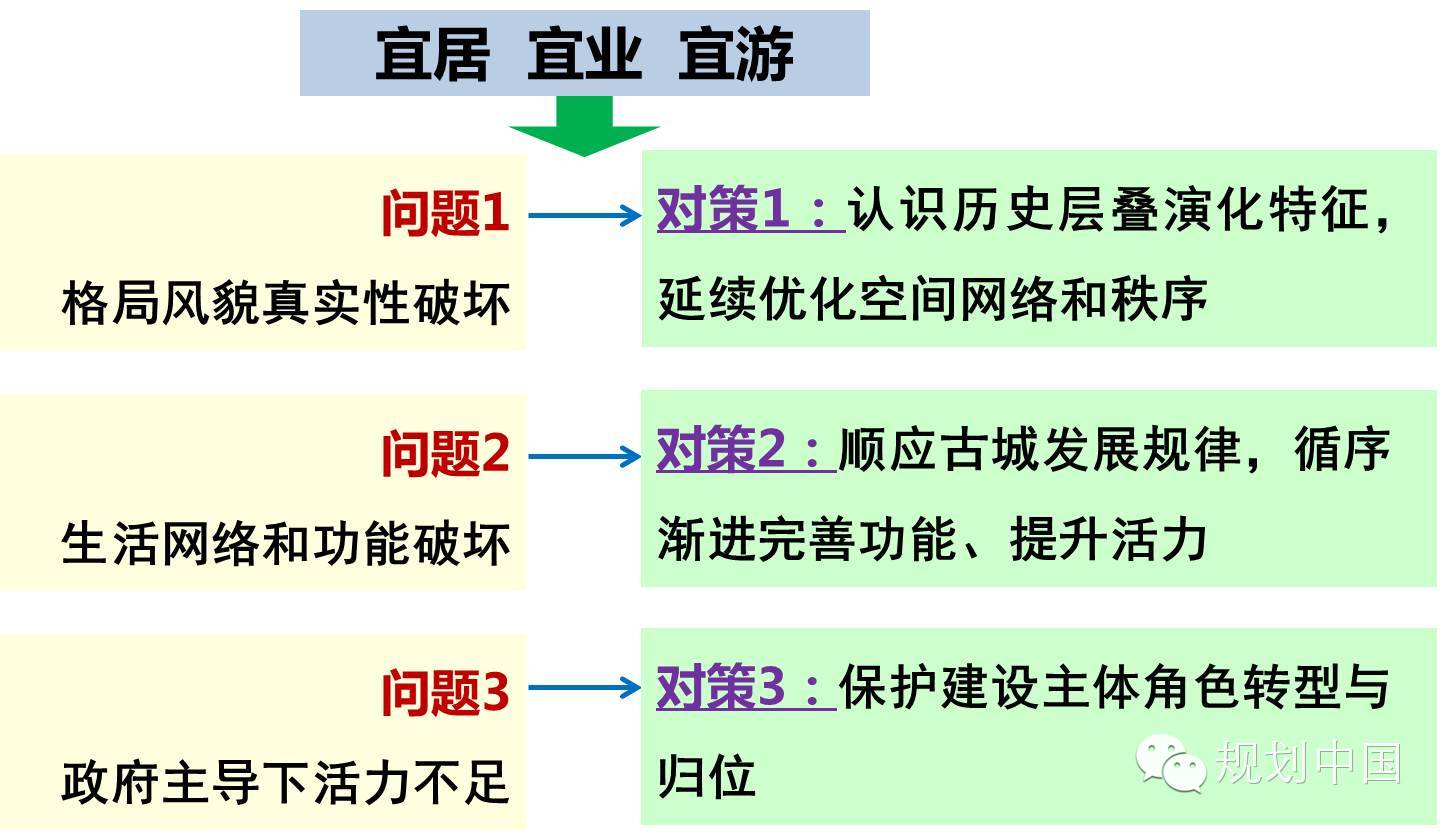

规划编制之初,首先对古城“整体复建”之后面临的问题进行深入剖析,主要归纳为三大问题:

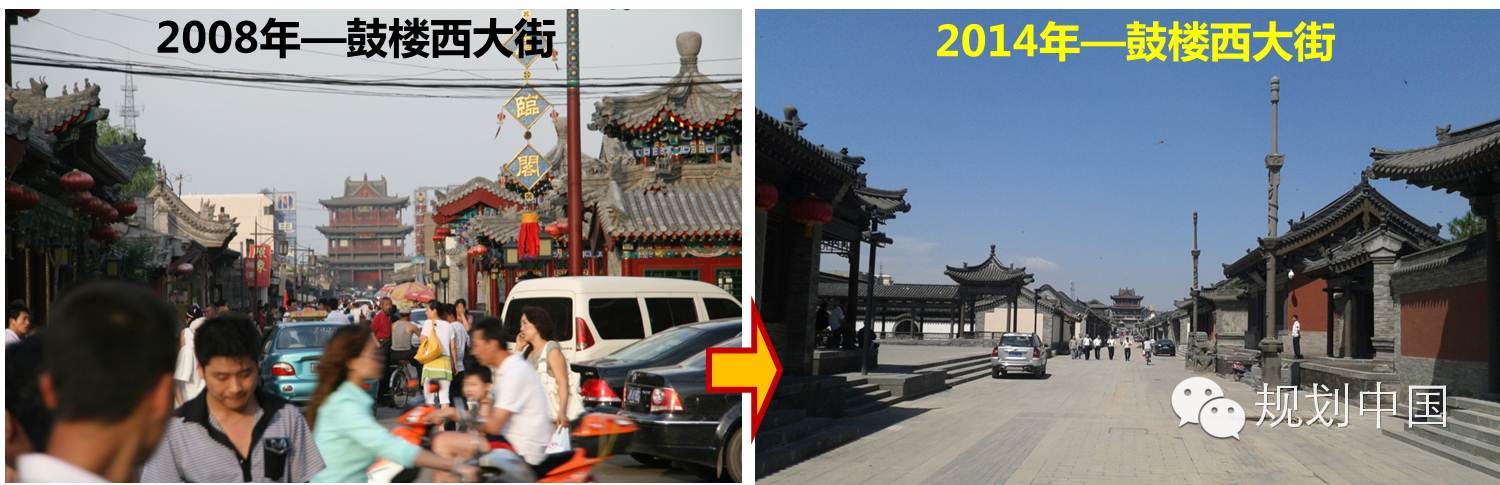

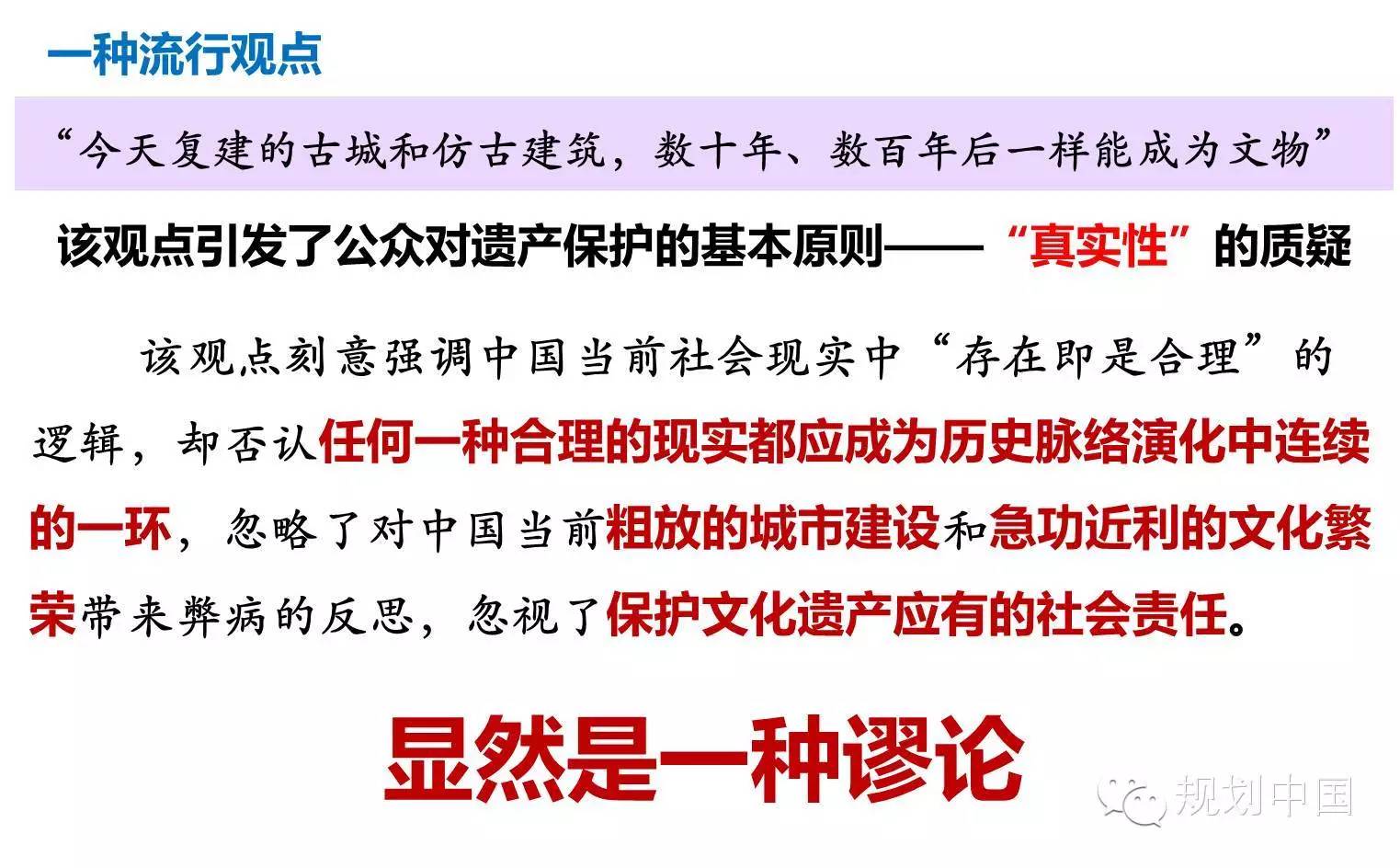

问题1:破坏了古城传统格局和文化遗产的真实性。新建仿古建筑风格整齐划一、不符合大同传统建筑特色,空间也无法满足现代功能,实质上对古城的重要格局要素、历史街巷、传统风貌等造成了严重的破坏。

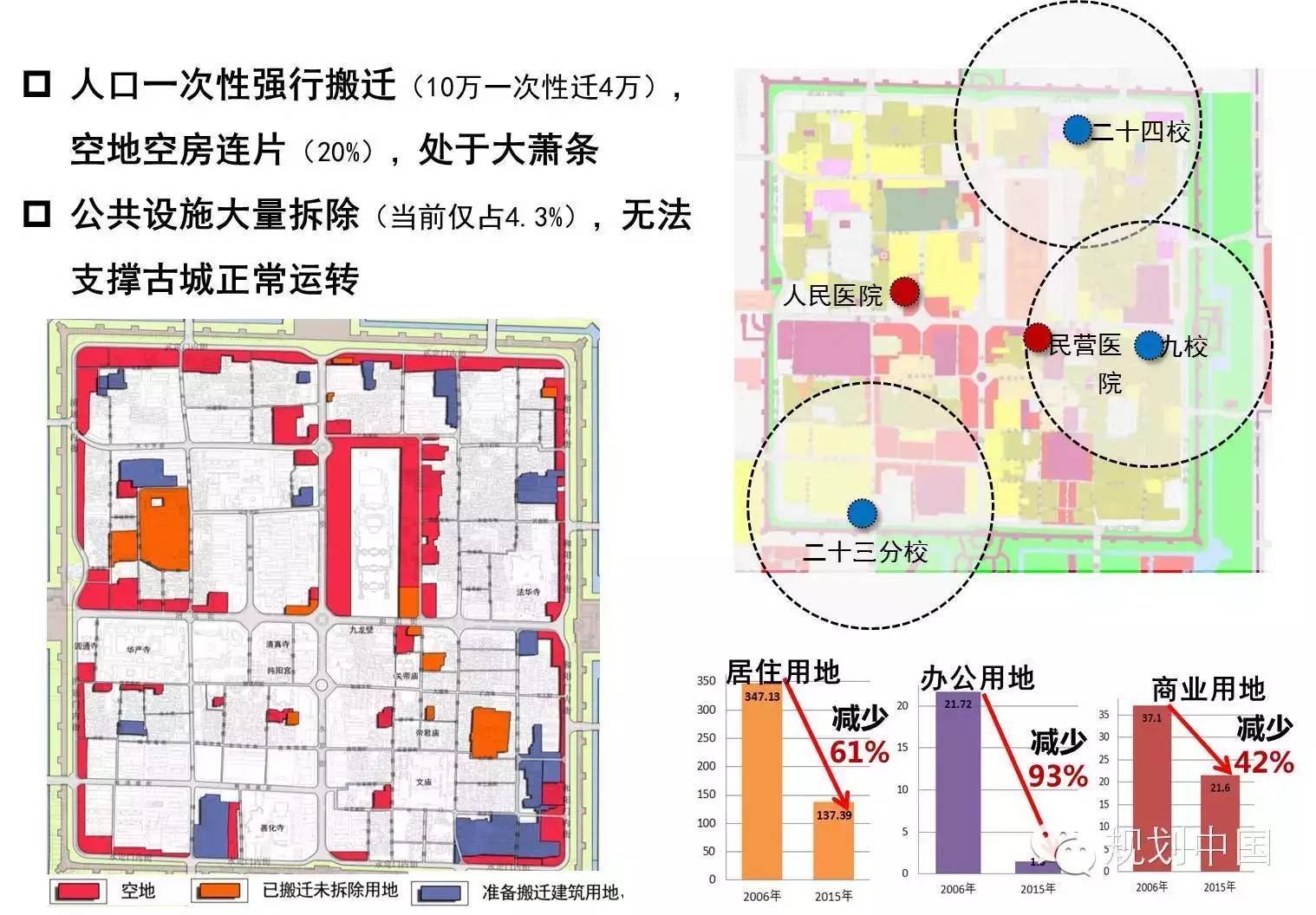

问题2:破坏了古城的传统生活网络和正常功能。古城内传统民居大量拆除、人口、学校、医院等大量外迁,古城处于大萧条状态。

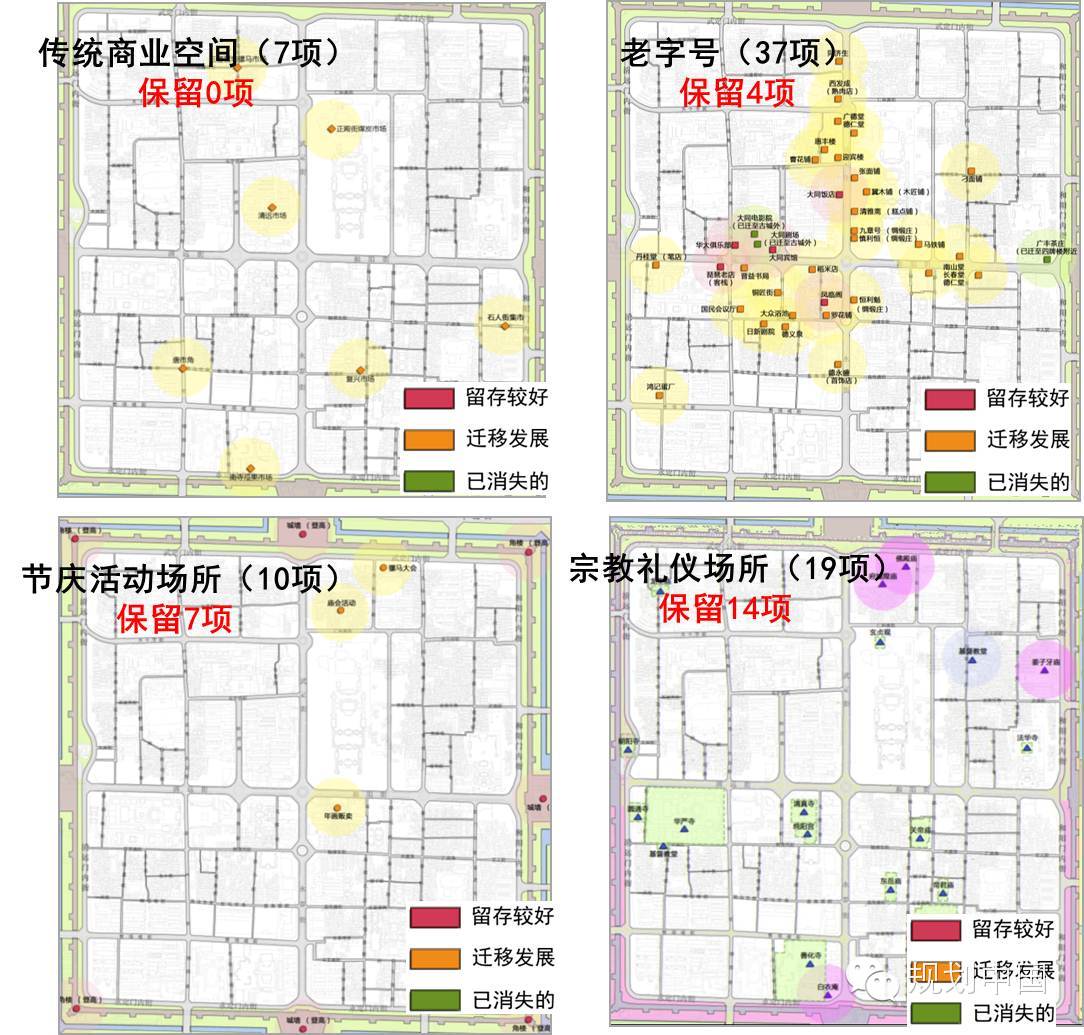

此外,历史上形成的传统商业空间、老字号、节庆活动场所被大量拆除,古城传统特色功能不断弱化。

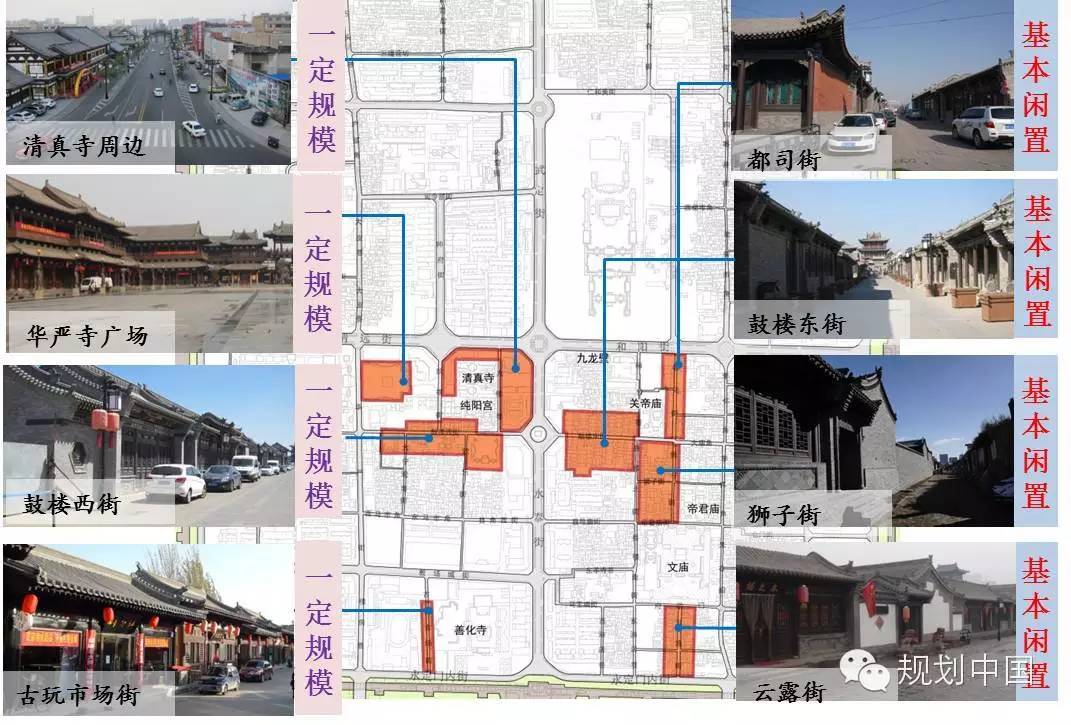

问题3:政府主导的复建对市场理解不够,新建的仿古商业街活力不足。新建的仿古商业街普遍缺乏合适的业态策划引导,商业多样性差,闲置率高。

-

认识与反思

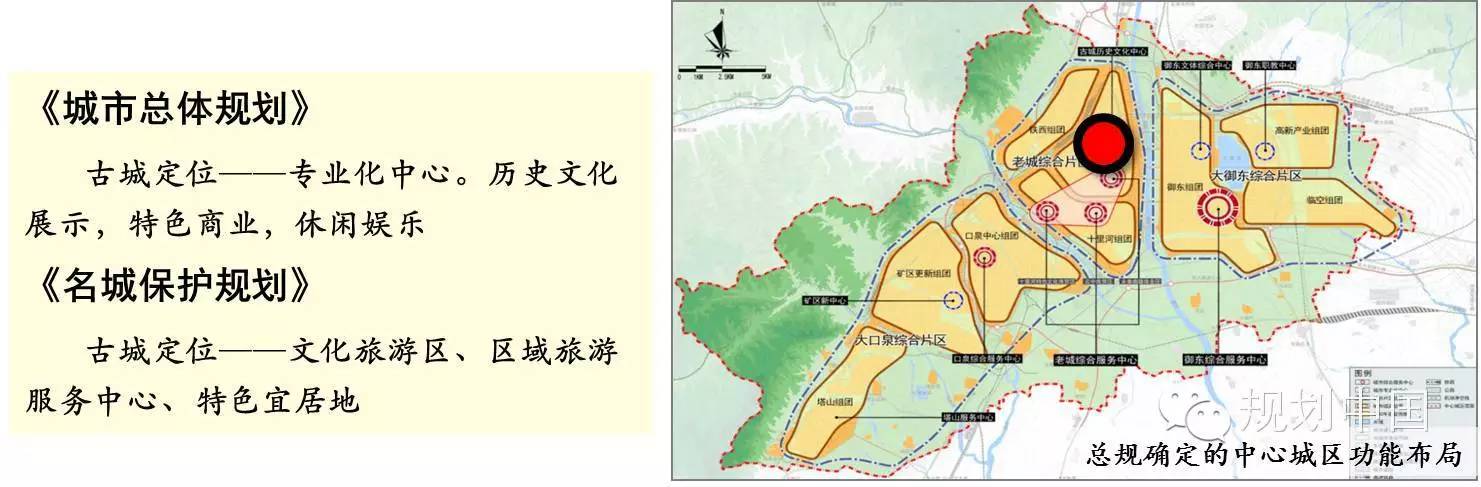

古城“整体复建”引发了全社会的反思,近期我院编制的《大同城市总体规划》、《大同名城保护规划》对古城未来发展的认识和定位进行了深入细致的研究,总体上将古城定位为有特色的完整综合的城市单元。

基于此,通过对古城的区位特征、交通条件、承载的职能等综合条件分析,规划形成两点基本认识:

认识1:古城不是景区,而是区域中的重要功能板块和社会单元。

古城保护复兴不是景区打造和单纯景观风貌设计,而是社会网络功能的修补和保护制度的重构。

认识2:古城是有机的生命体,有其自身发展演化的客观规律。

具备生长演进的连续性、多样性和复杂性、各项功能的系统性和整体性等基本特征。

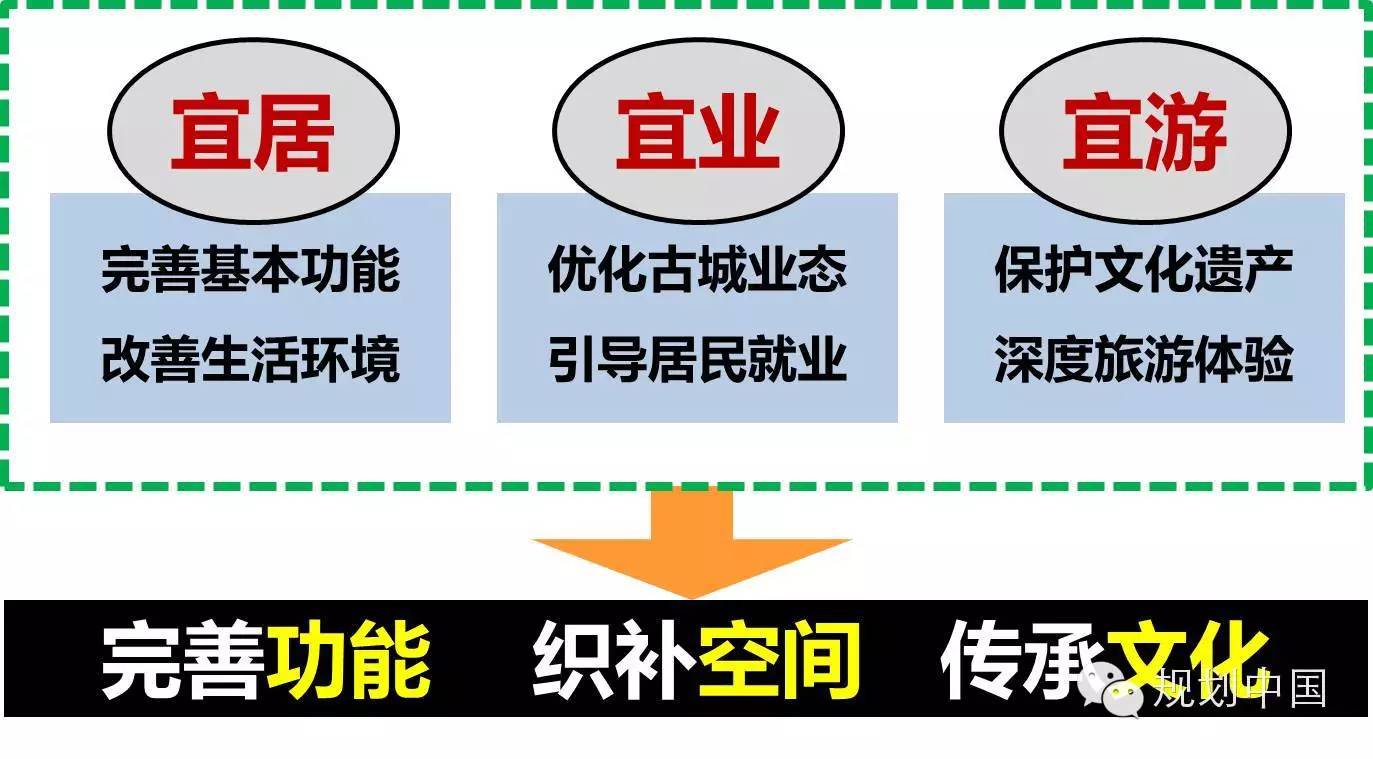

因此,我们把古城的保护复兴目标确定为:宜居、宜业、宜游的综合型古城。

-

对策与措施

面对遭受“整体复建”重创的古城,基于复兴目标,以问题为导向,规划针对性地提出了古城摆脱困境、实现复兴的对策:

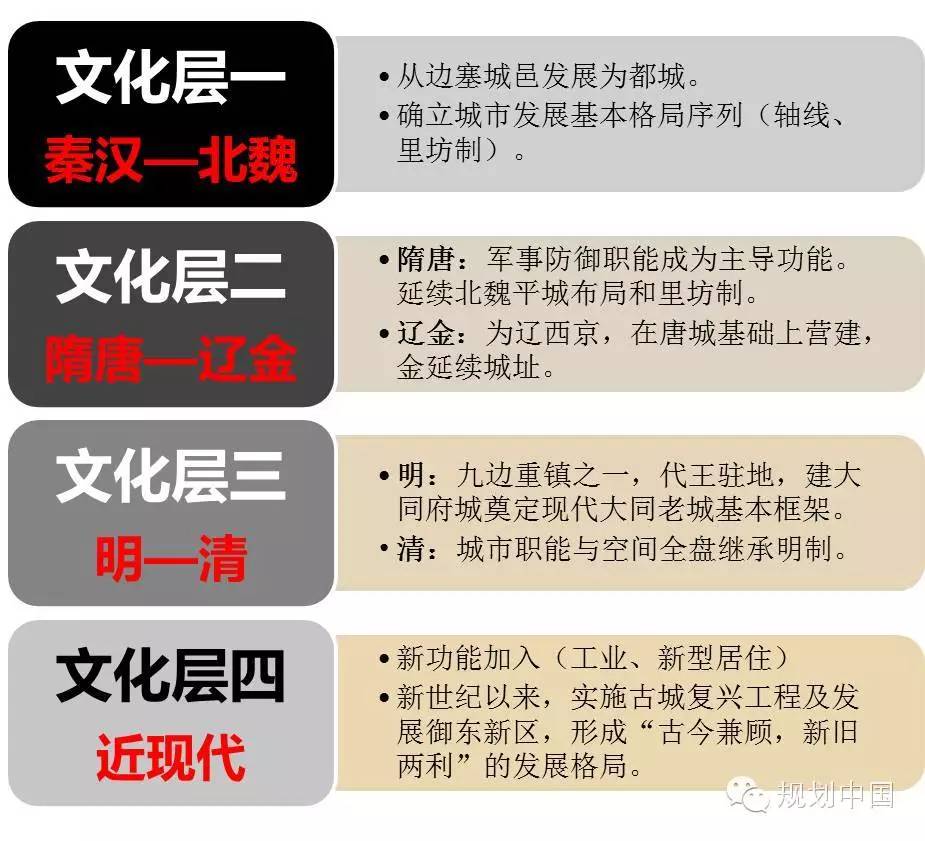

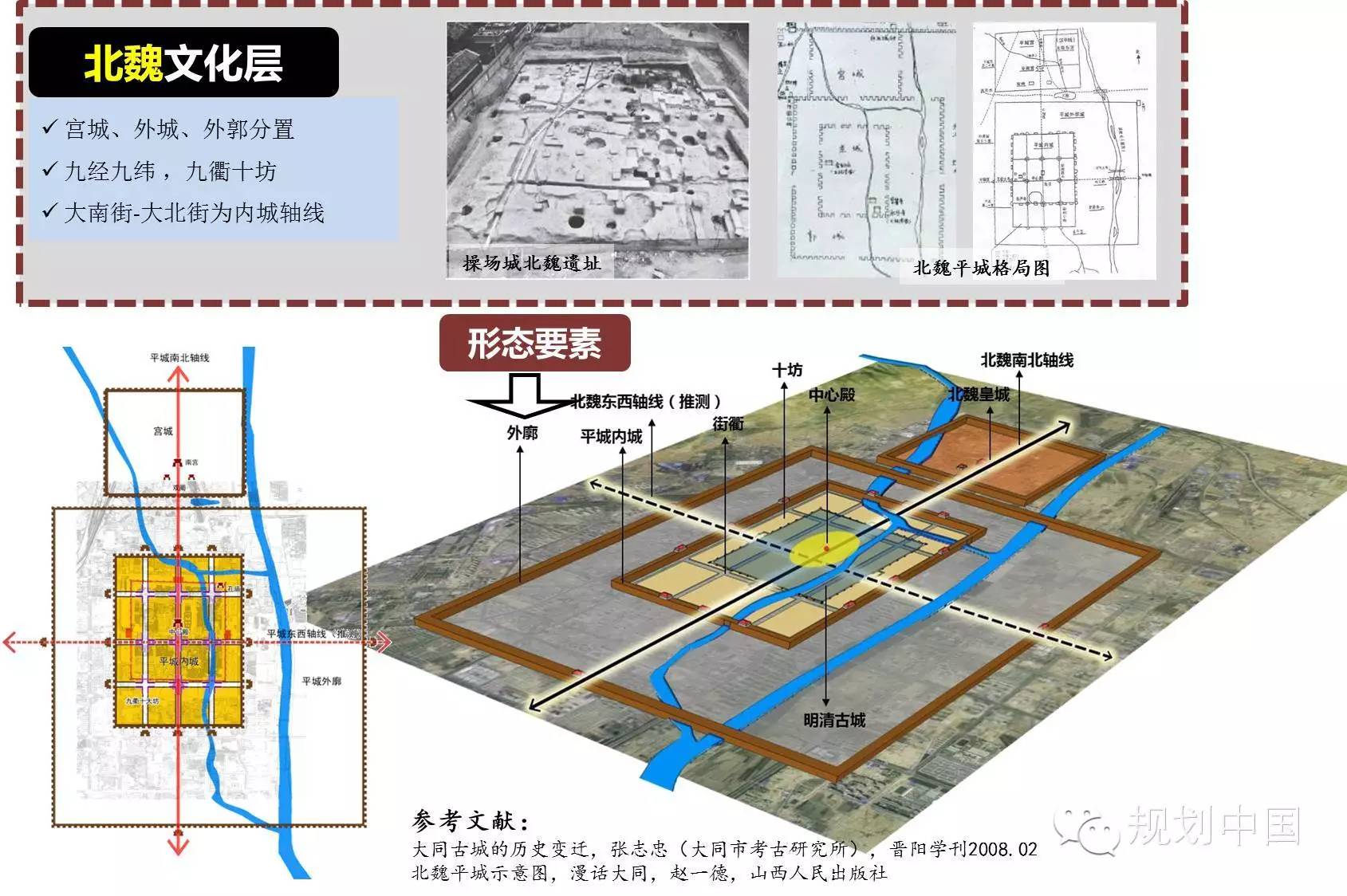

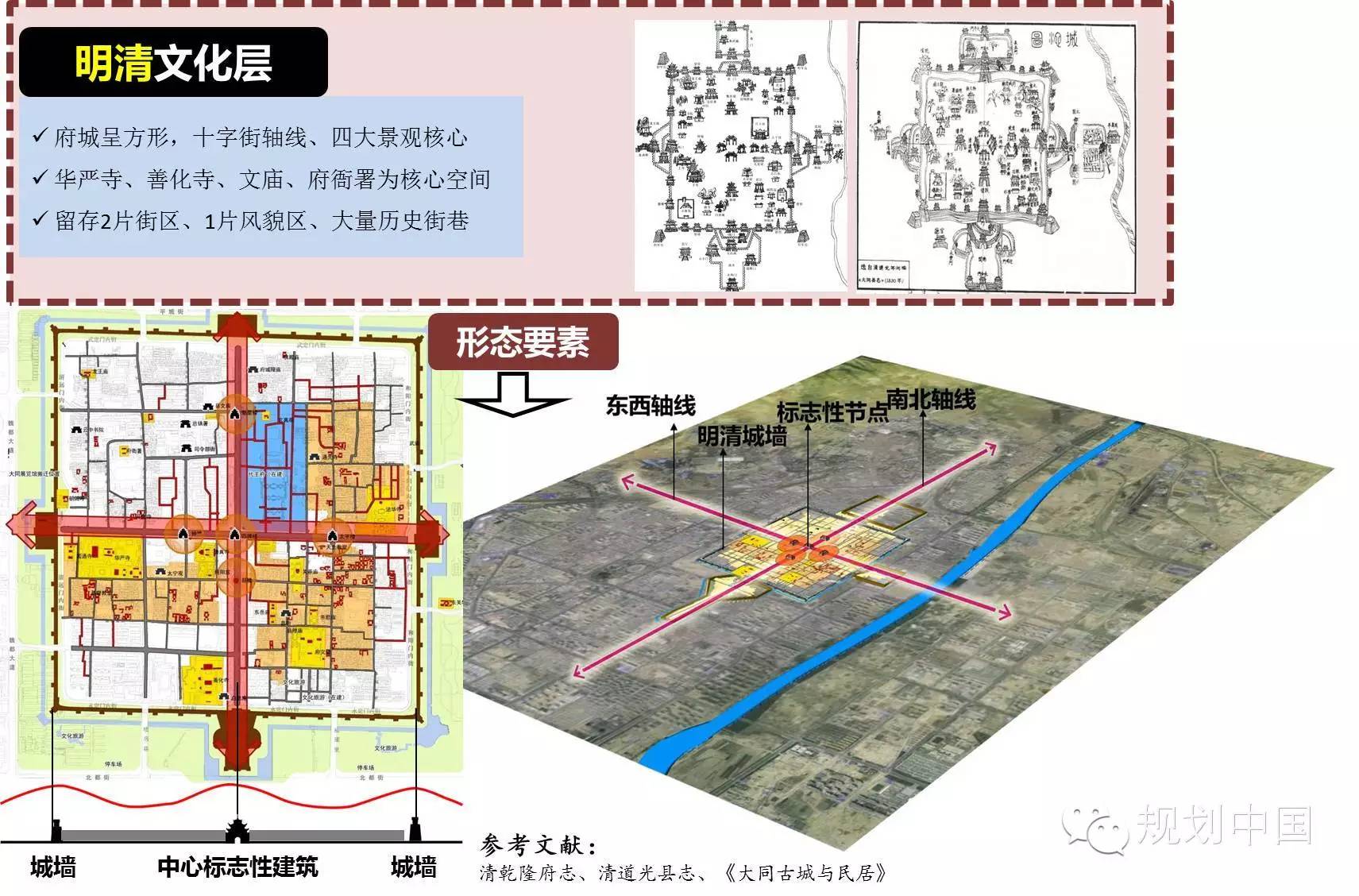

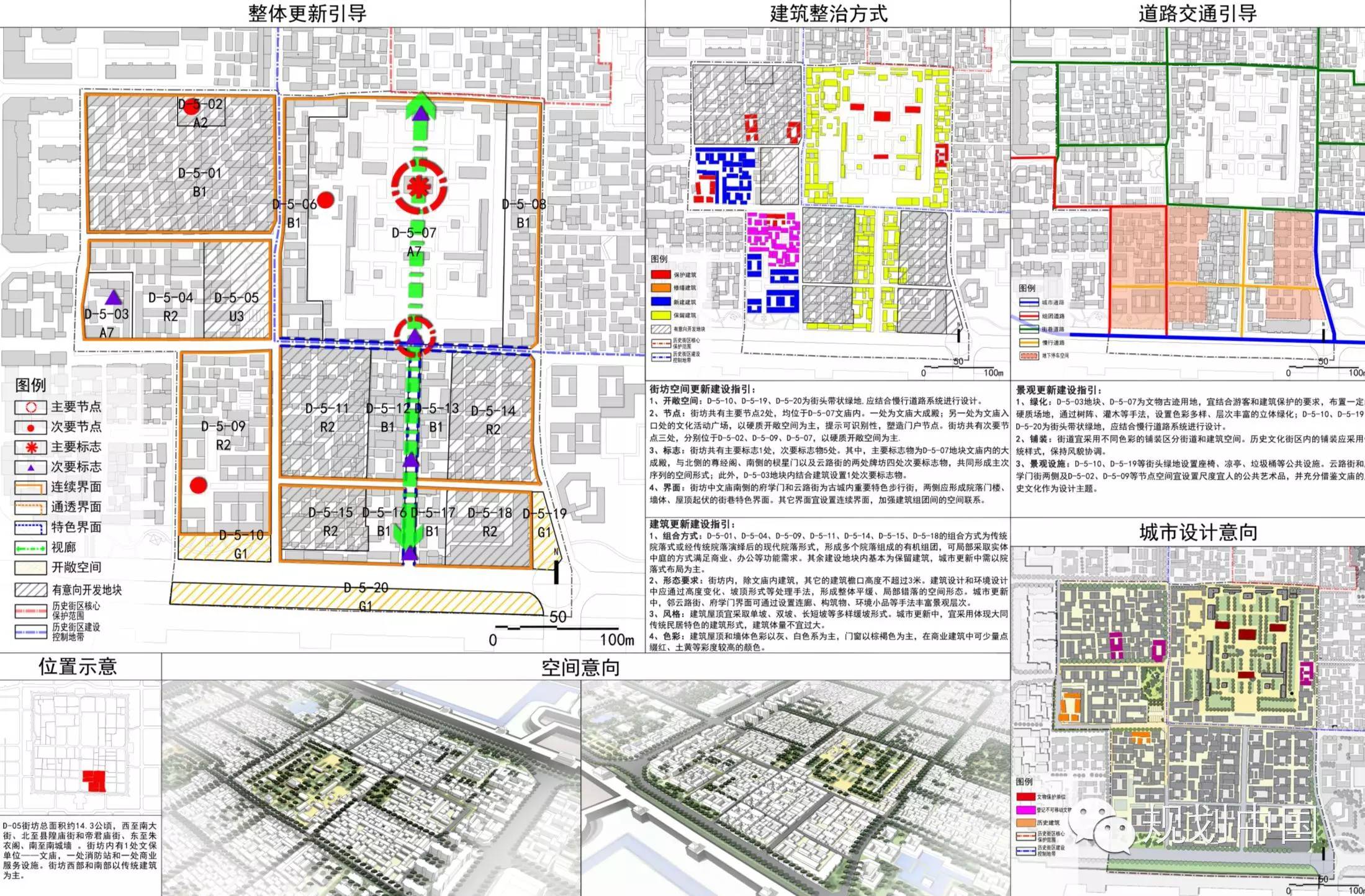

对策1:认识历史层叠演化特征,延续优化空间网络和秩序。

近年来,遗产保护理念不断拓展,更加强调历史城市是不同时期发展印记的层层积淀,要展现不同时代的历史记忆和信息。大同复建的单一风貌四合院表面上还原成“古代”的样子,实际上是对历史、记忆、生活丰富性的消解,不符合历史演化的真实状态。因此,需要整体性、连续性审视古城历史层叠演化规律,对大同历史发展中重要历史时期的留存要素进行梳理,提出针对性的保护与展示对策,优化古城的空间网络秩序。

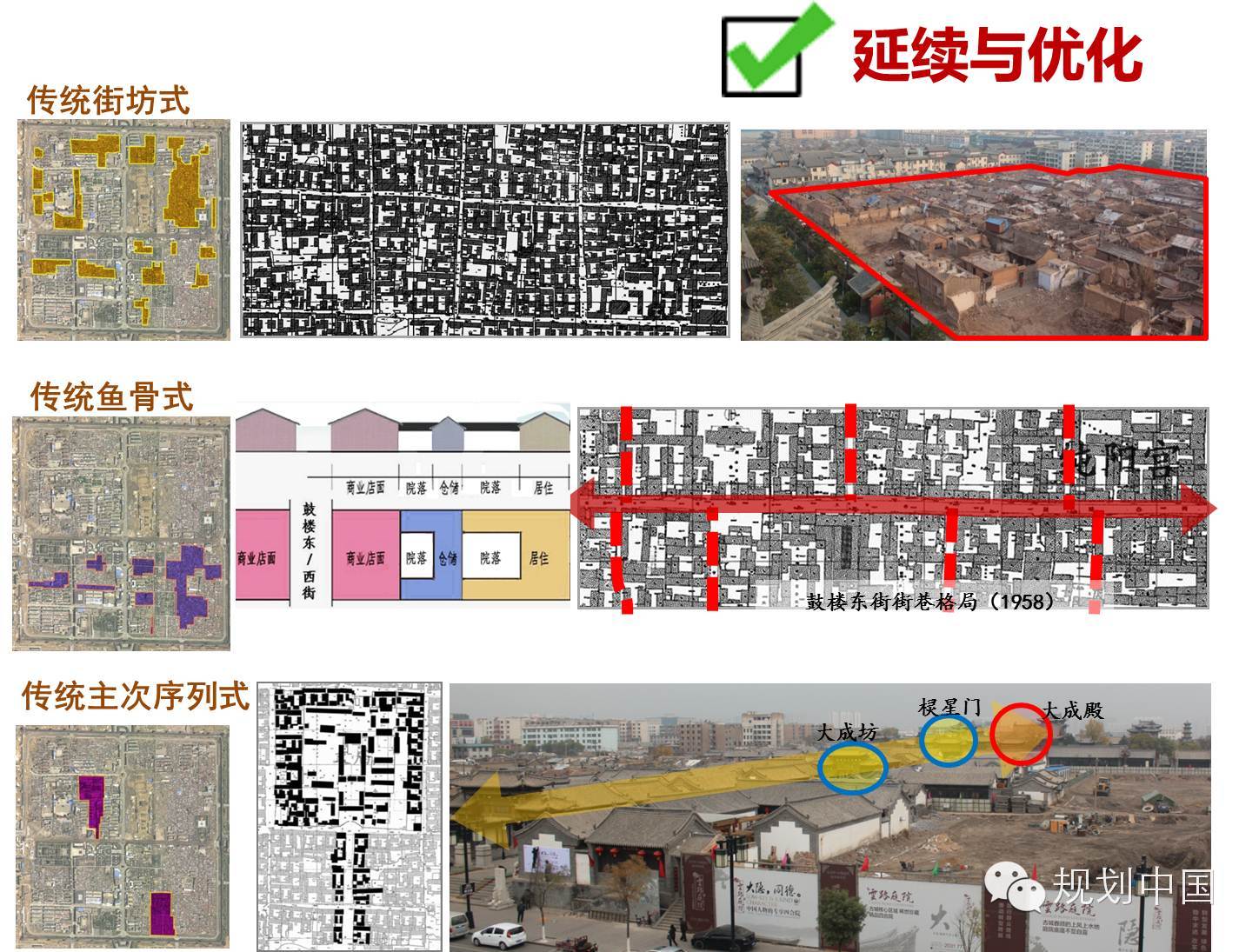

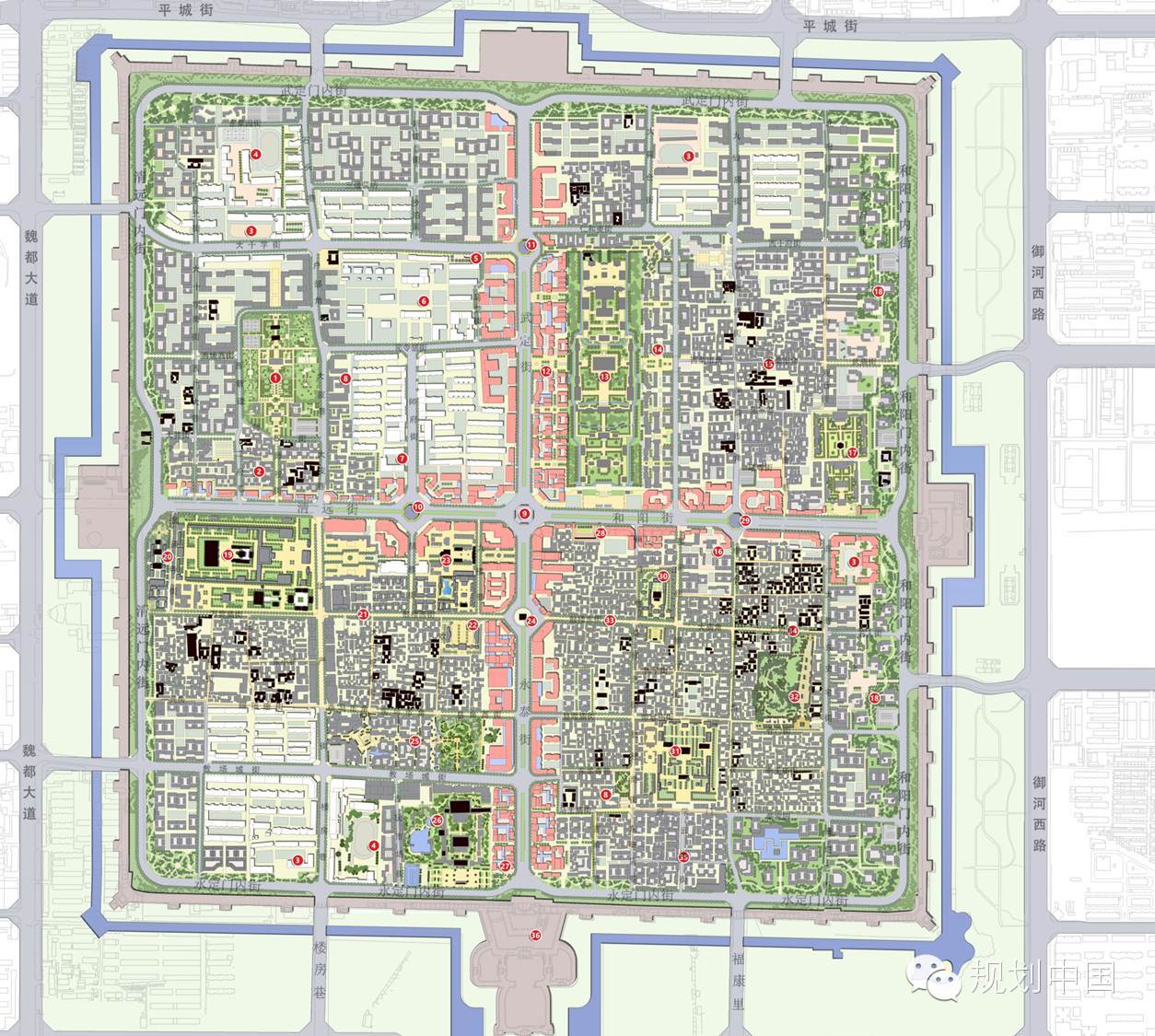

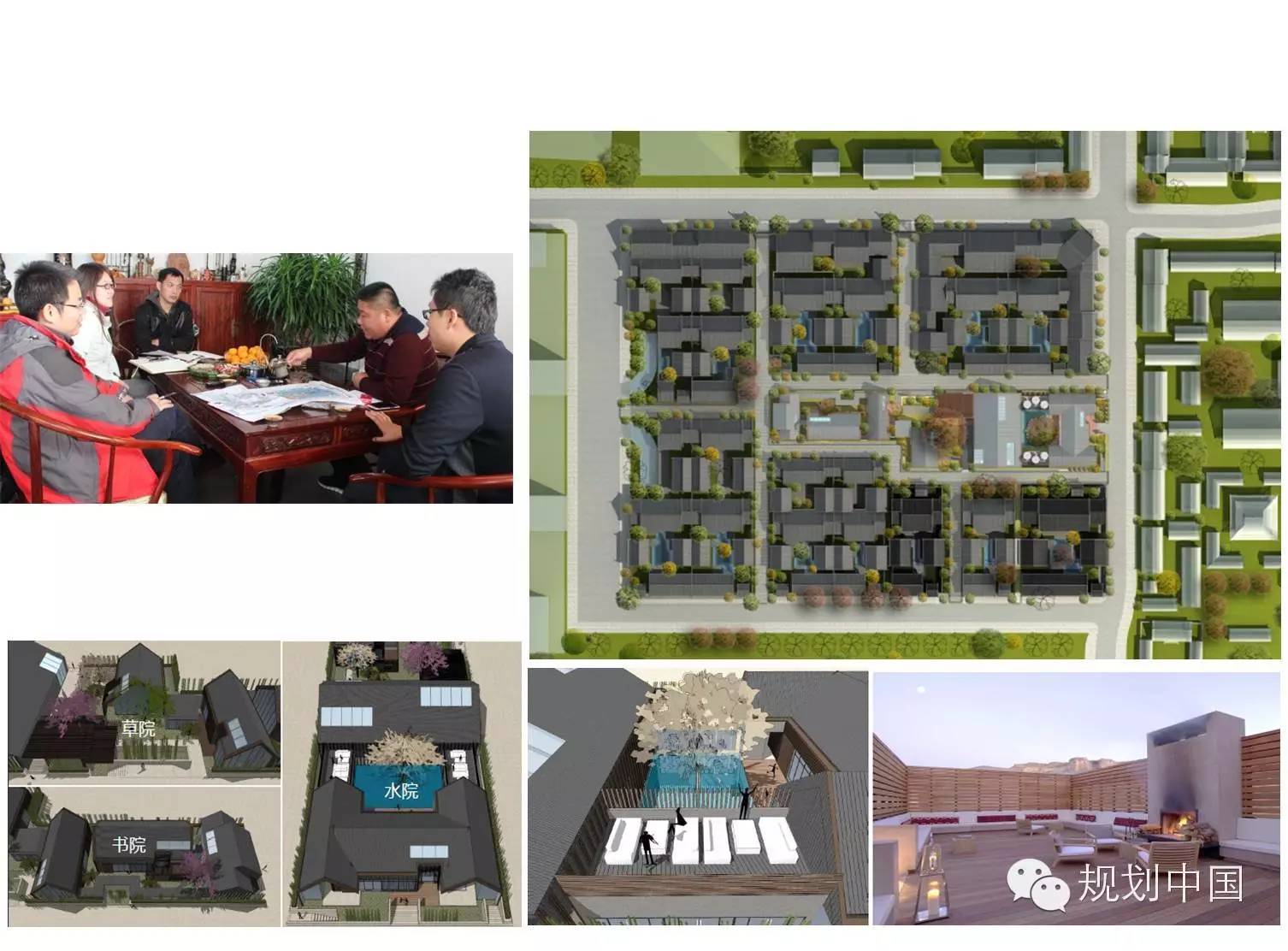

基于历史脉络的梳理,规划对古城内经过“整体复建”之后,仍然留存的传统空间进行整理挖掘,包括传统街坊式、鱼骨式、主次序列式等空间类型。

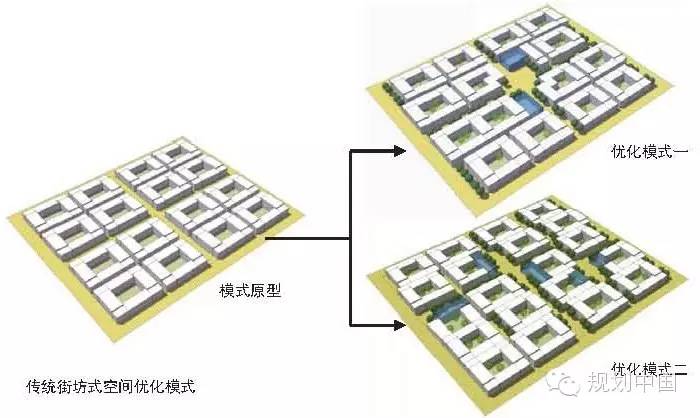

对传统的街坊式、鱼骨式等空间如何融入现代功能进行了优化提升的示范性设计。

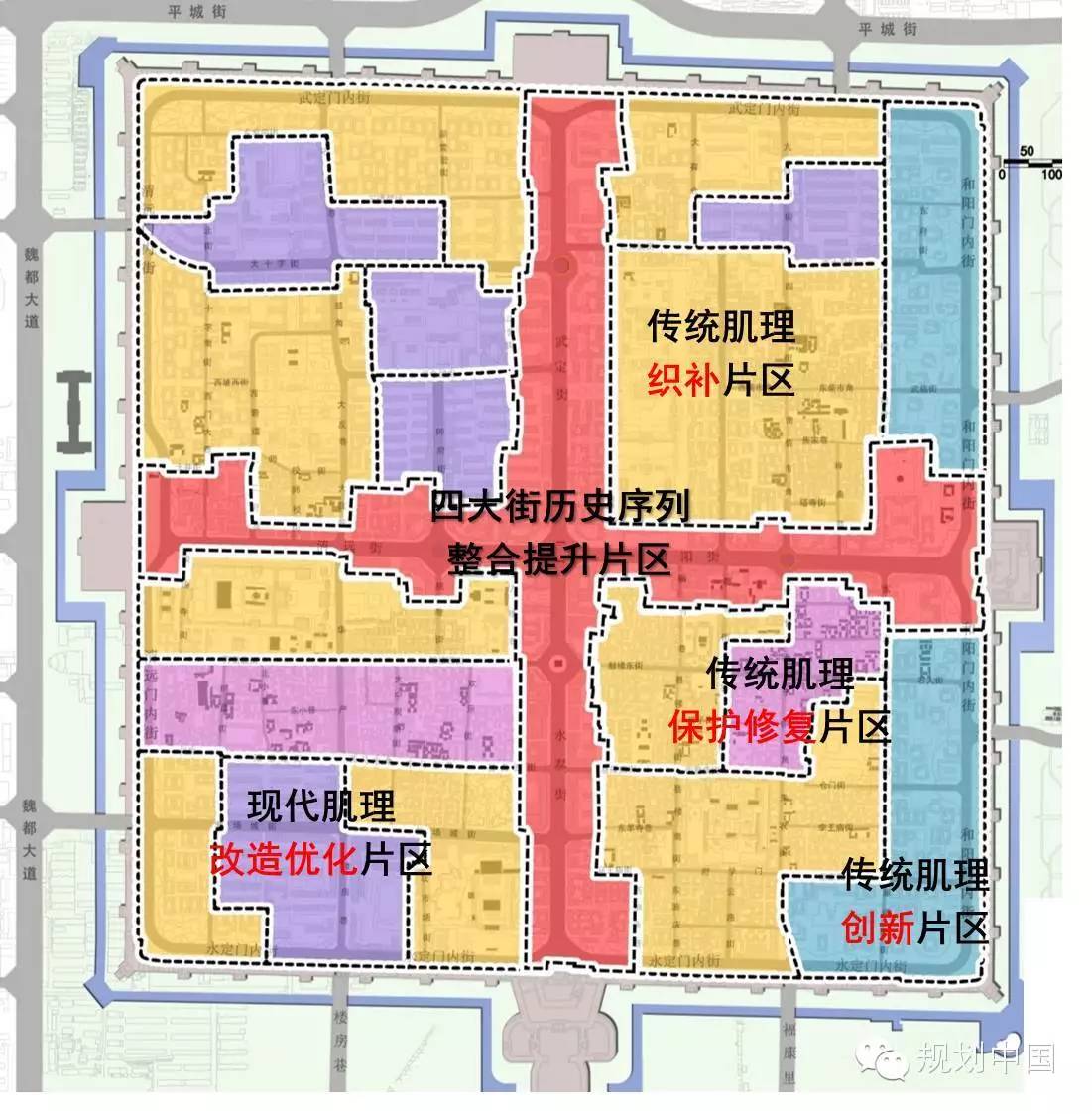

在对历史层叠要素和现状空间类型梳理的基础上,综合确定古城空间风貌提升的分区分类要求,转变了过去“一刀切”的整体复建方式。通过各时期要素叠加、各类型空间风貌组合、不同功能需求,共同构建古城的空间网络和秩序。

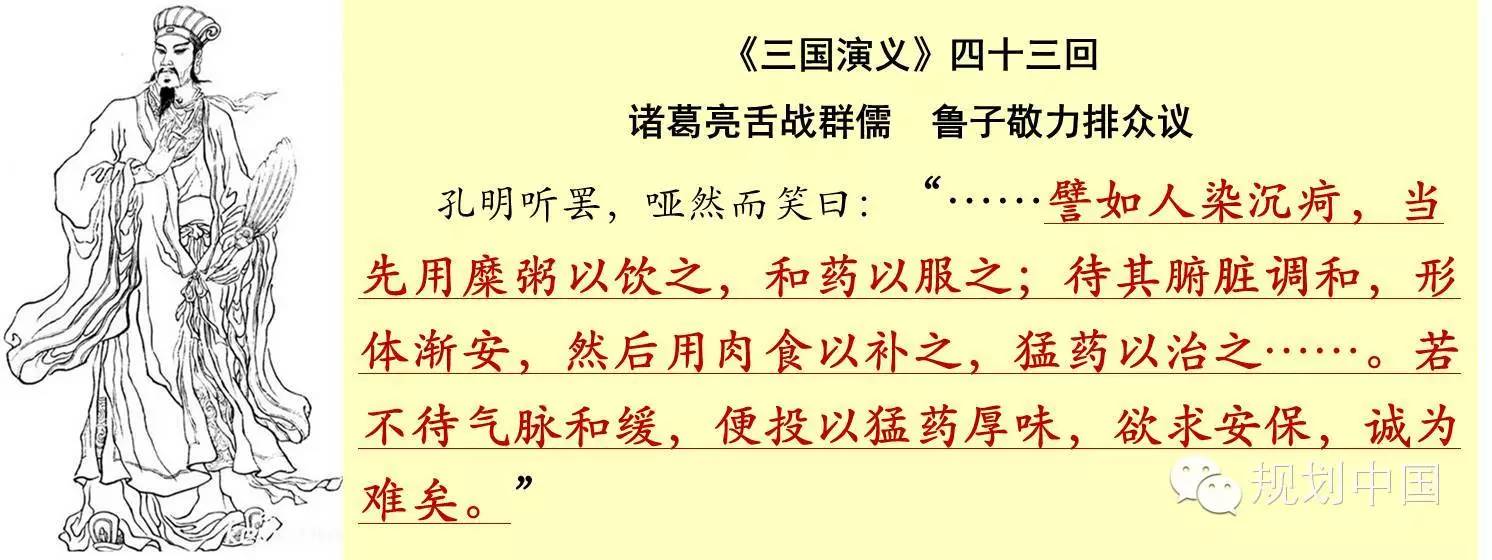

针对问题2:传统生活网络和正常功能破坏,当前古城这一生命体处于“病重体弱”之际,如何延续生命,健康发展?这是规划关注的重点之一。

对于生命体的机能恢复问题,《三国演义》四十三回中有个形象的比喻。

这一比喻实际上道出了受重创的生命体恢复健康的基本规律,根据这个道理,规划提出:

对策2:顺应古城发展规律,循序渐进完善功能、复兴活力,形成小规模、渐进式的有机更新模式。

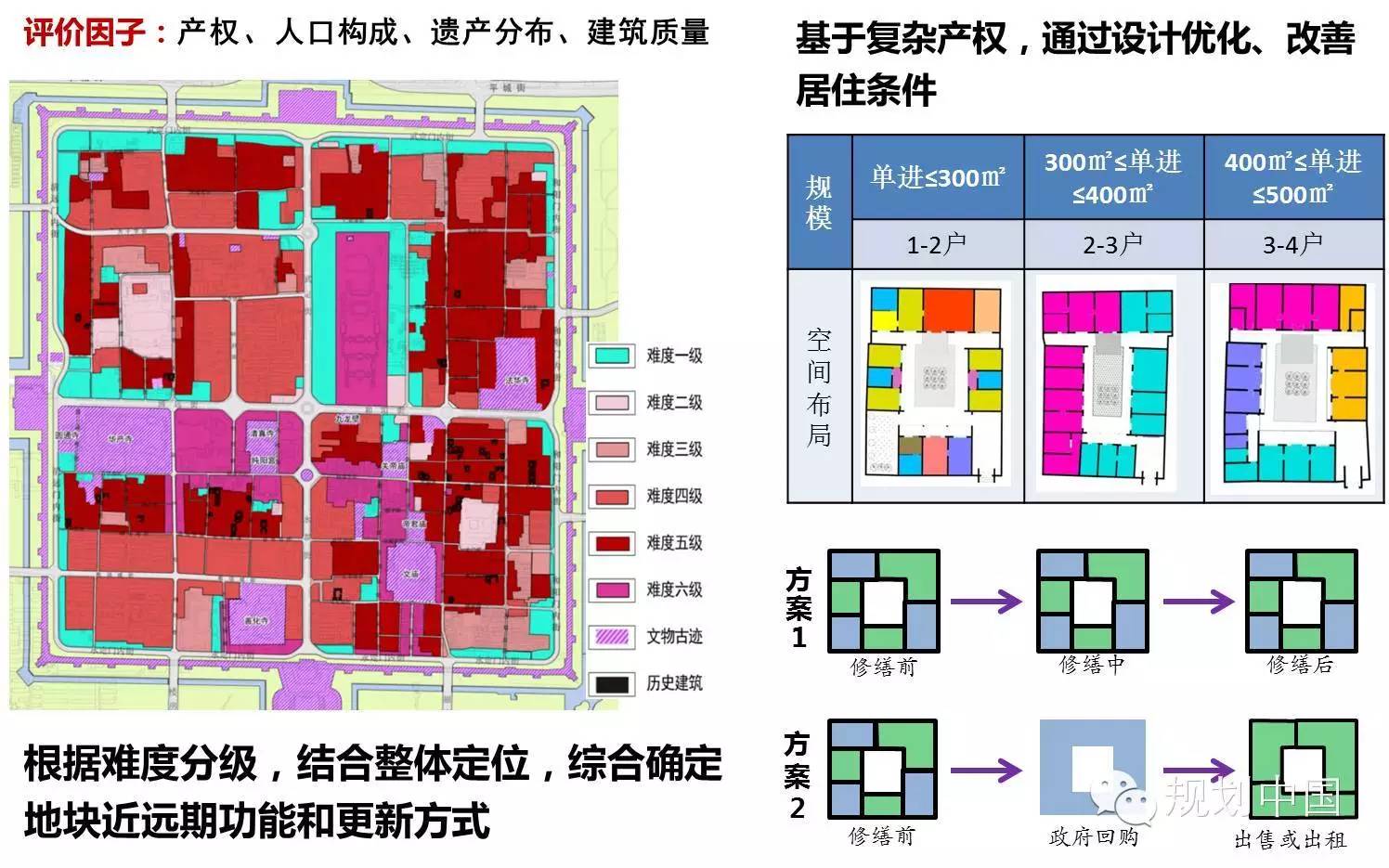

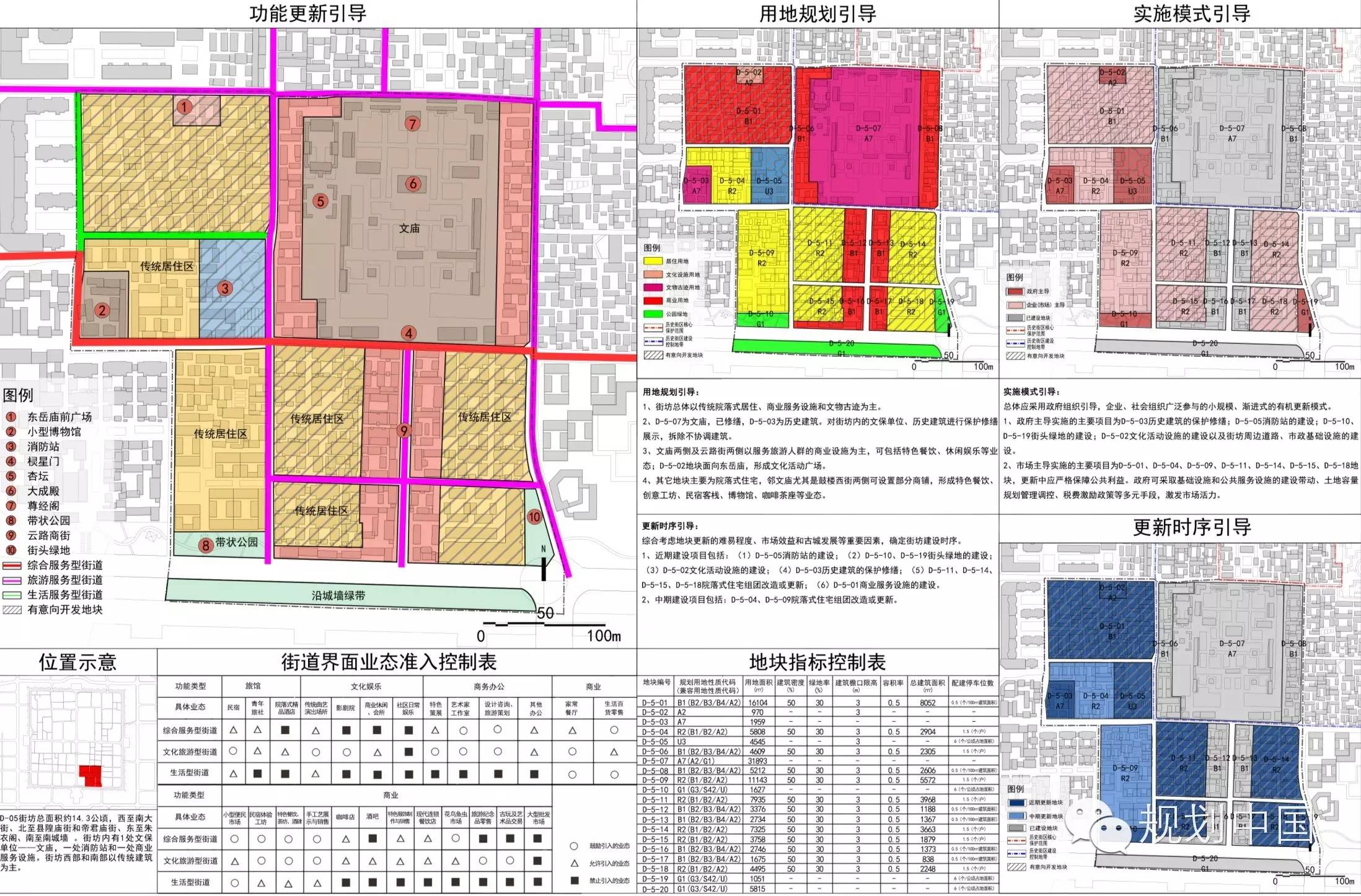

第一,用地更新难度分类分级。通过对各地块的房屋产权、人口构成、遗产分布、建筑质量等综合评估,明确古城用地的更新难度分级,采取差异化的更新方式,综合确定功能和更新时序。尤其针对产权复杂、无法一次性改造的地块,规划尝试通过空间设计的优化,尽可能改善居住条件。

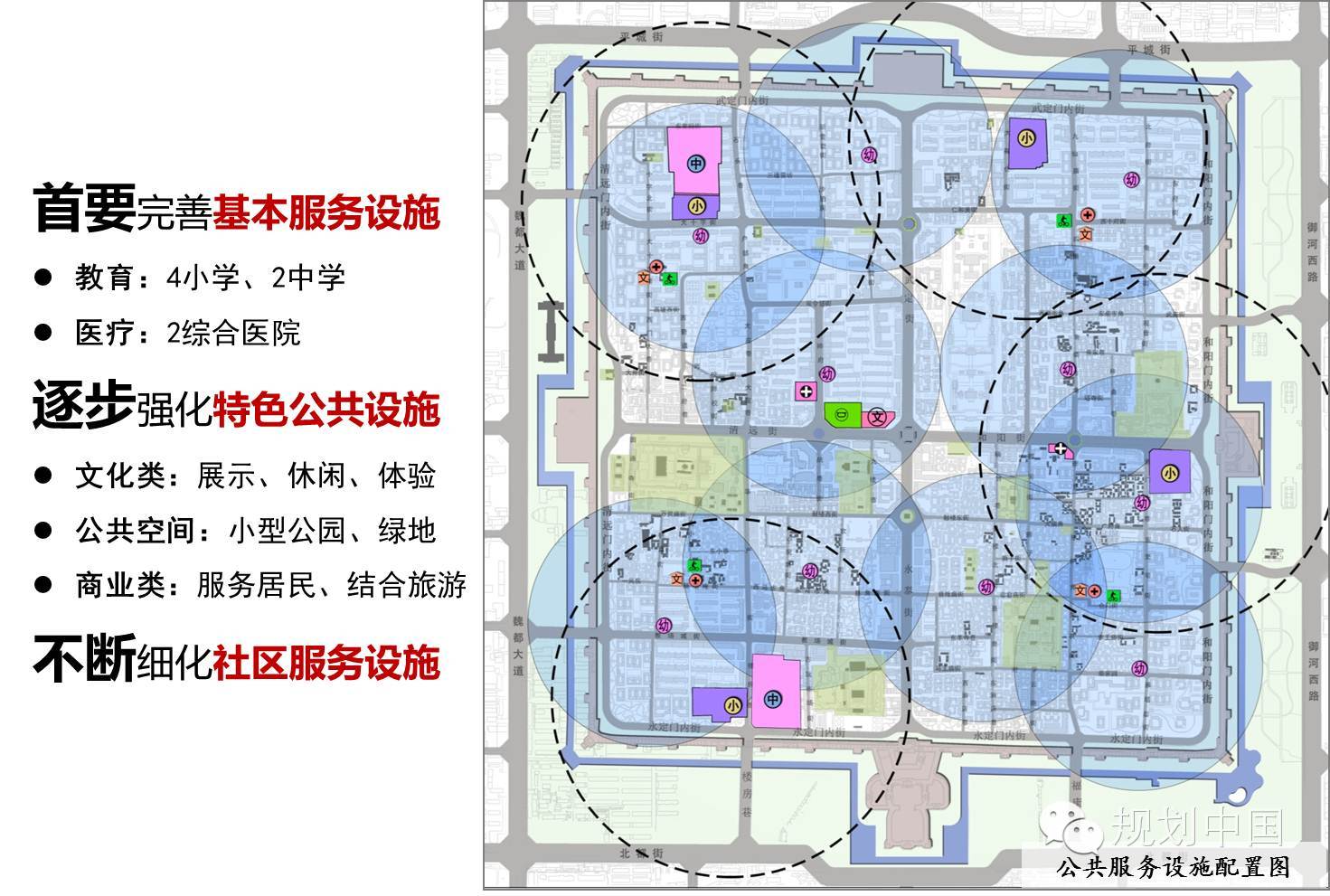

第二,优先补充公共设施,恢复古城基本功能。

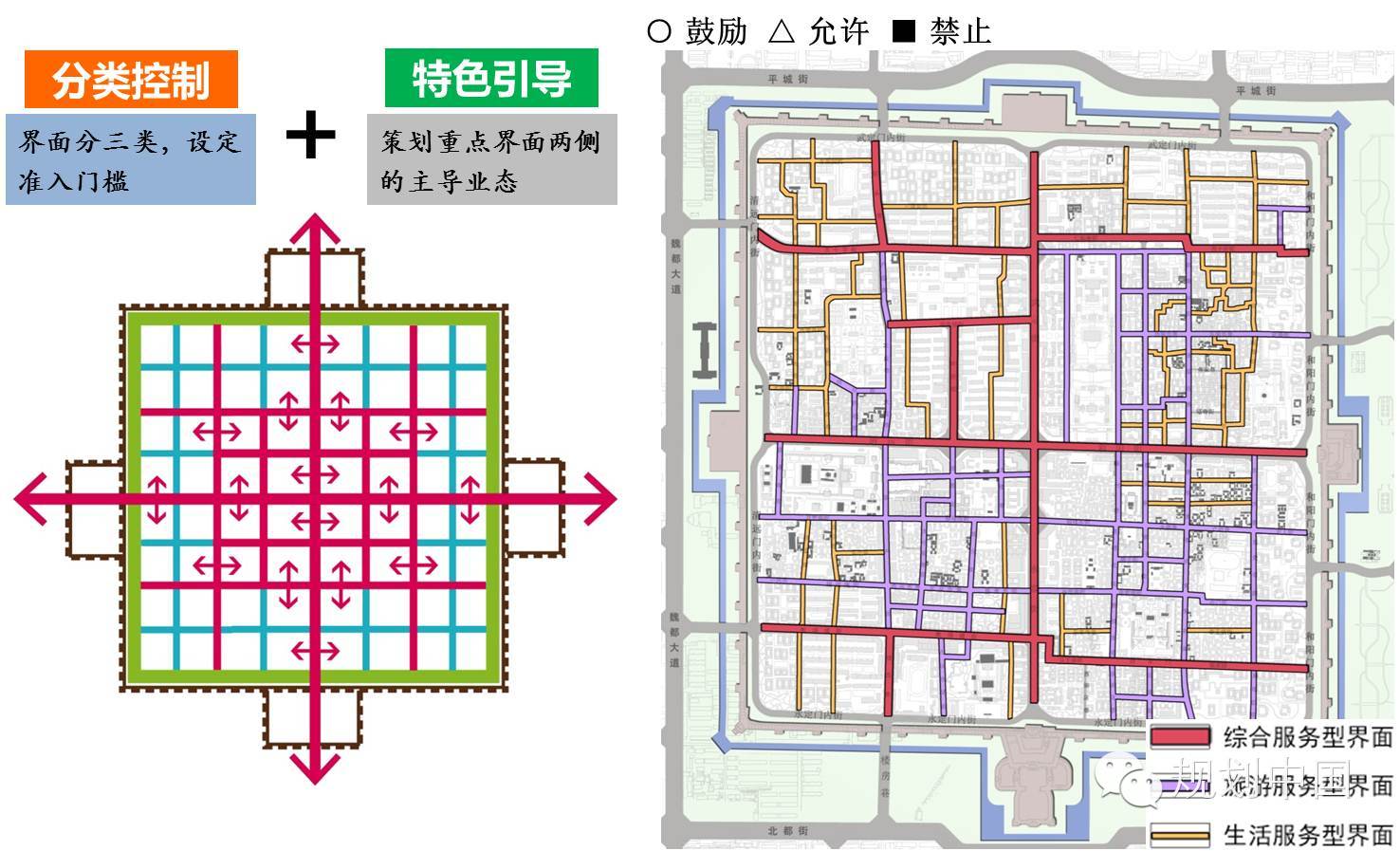

第三,预控未来旅游对居民的影响。通过分类控制和特色引导相结合,划定特色界面、生活界面等,分别提出相应的业态管控要求。

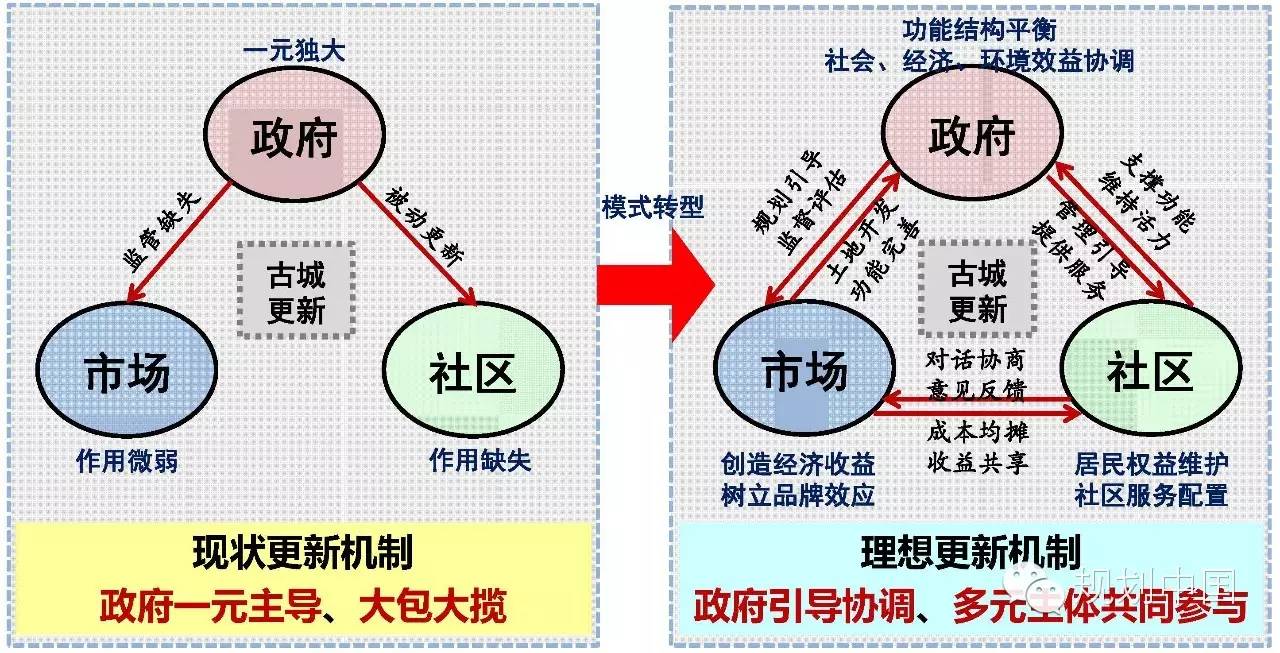

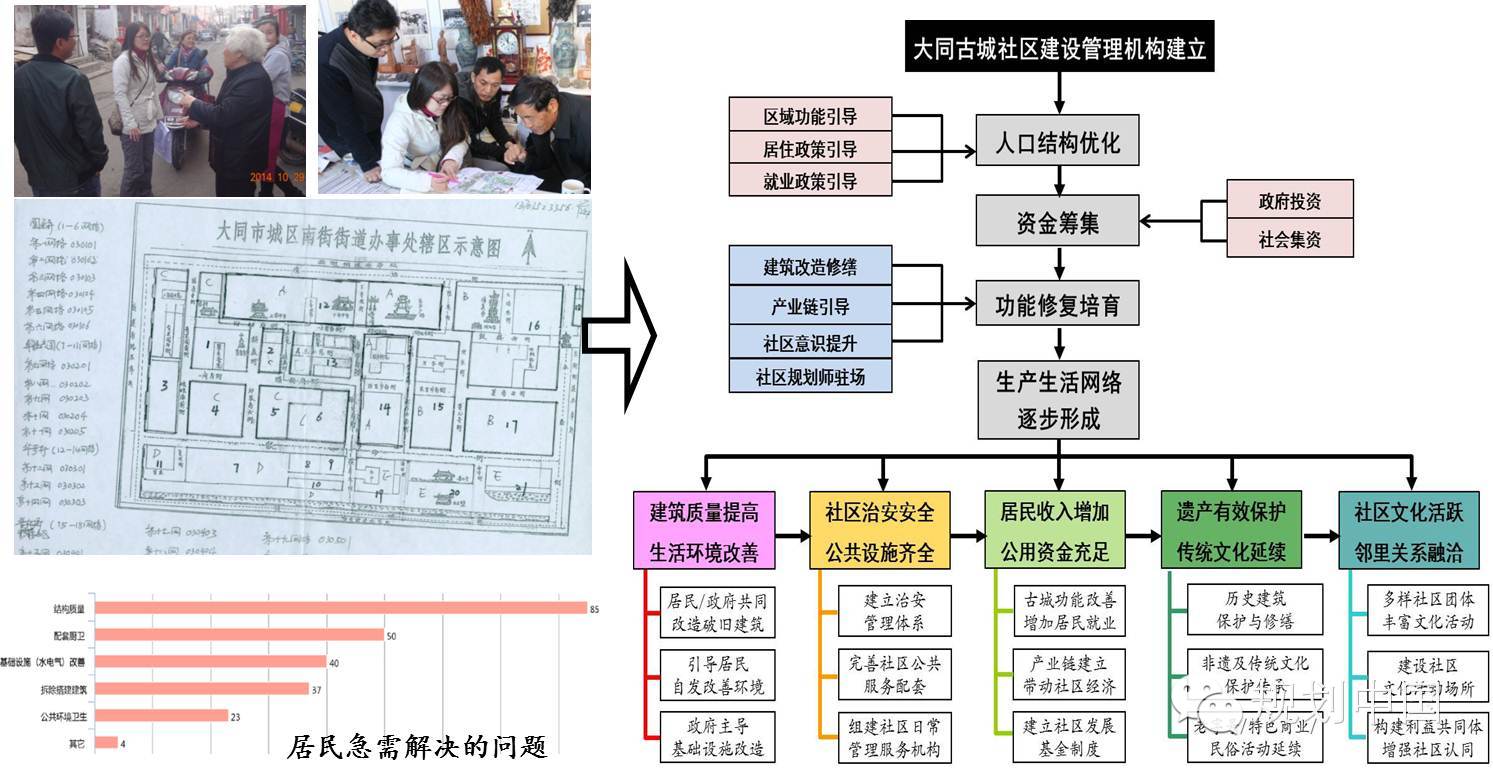

对策3:保护与建设主体角色转型与归位(政府、市场、居民)。

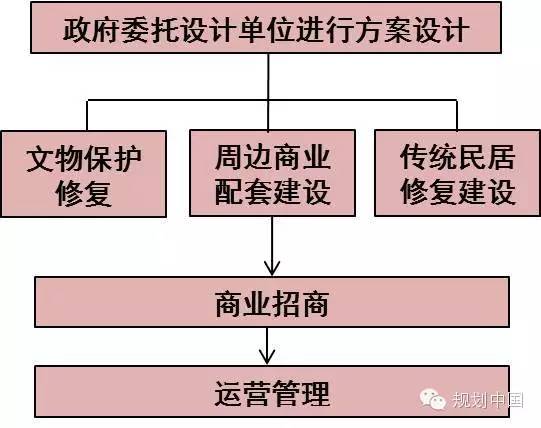

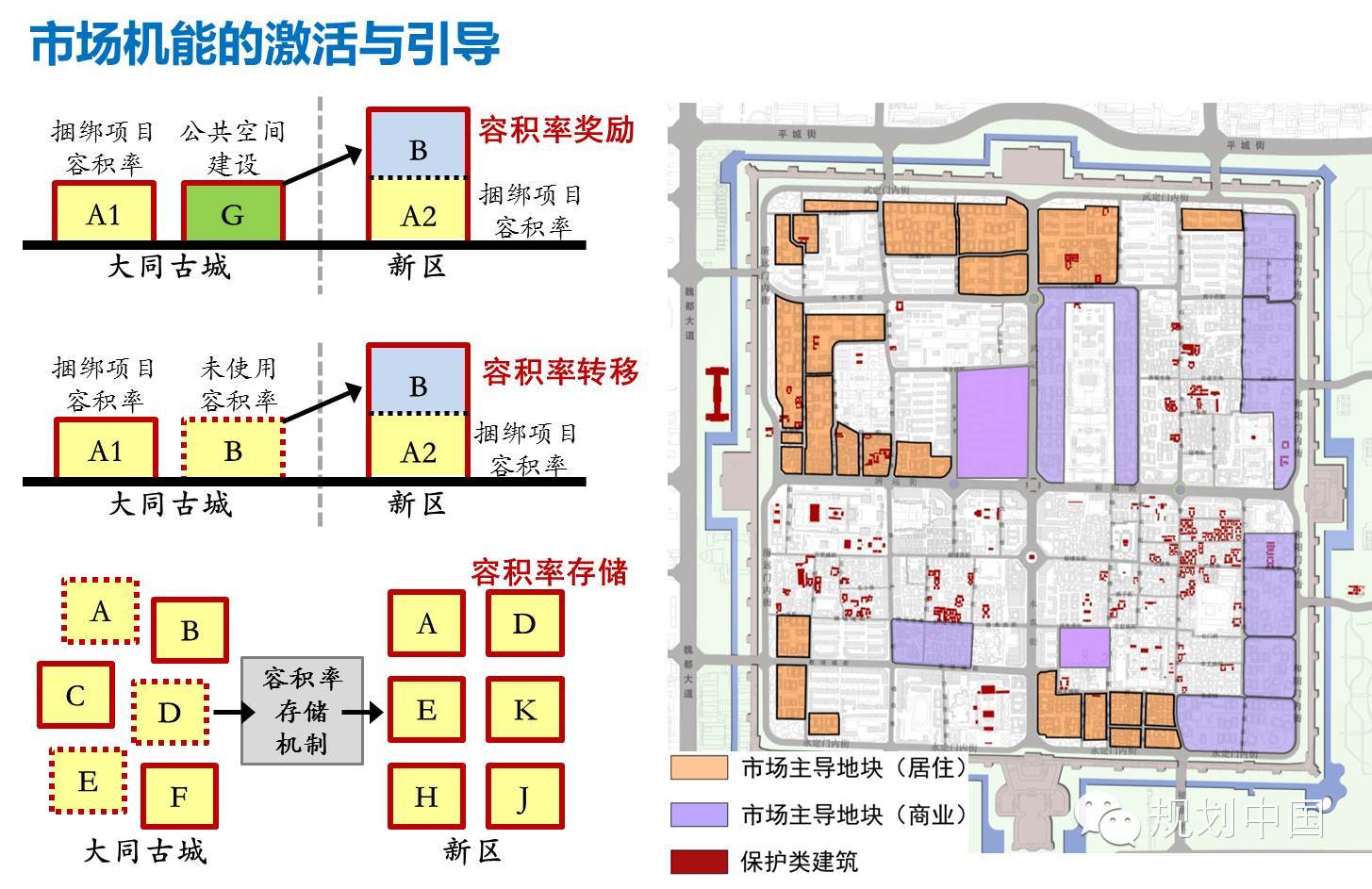

大同古城修复中,政府几乎包揽所有的项目,市场、社区居民、商户等处于被动地位。在新的形式下,未来大同古城应向“政府引导协调,市场、社区等多元主体共同参与”的模式转变。

保护与建设主体角色转变

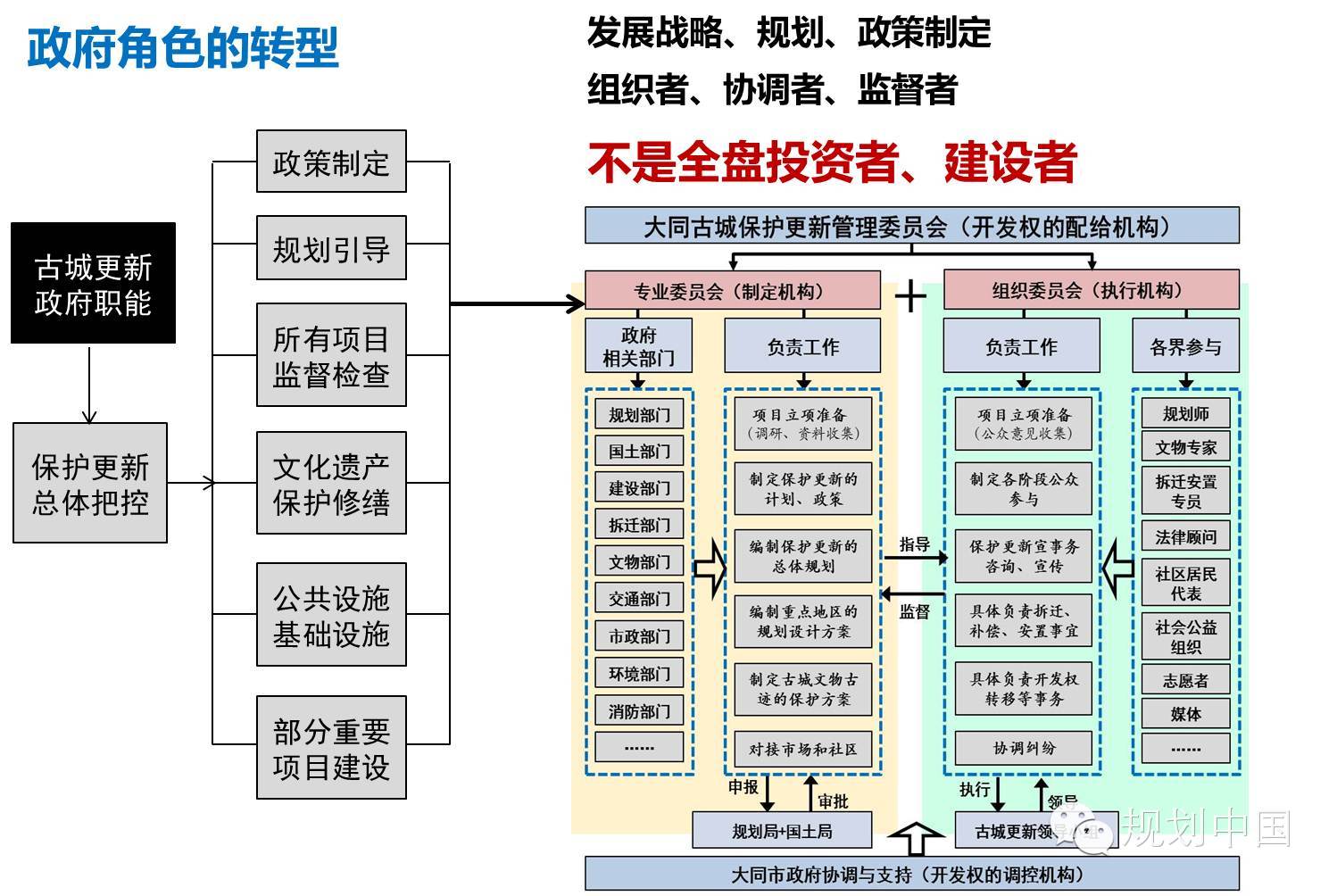

第一,政府应成为古城发展战略、规划、政策制定、组织者、协调者、监督者;而不是直接全盘投资建设者。

第二,引导市场与政府、居民合作,成为更新项目资金筹募主体、建设的主要操作者。

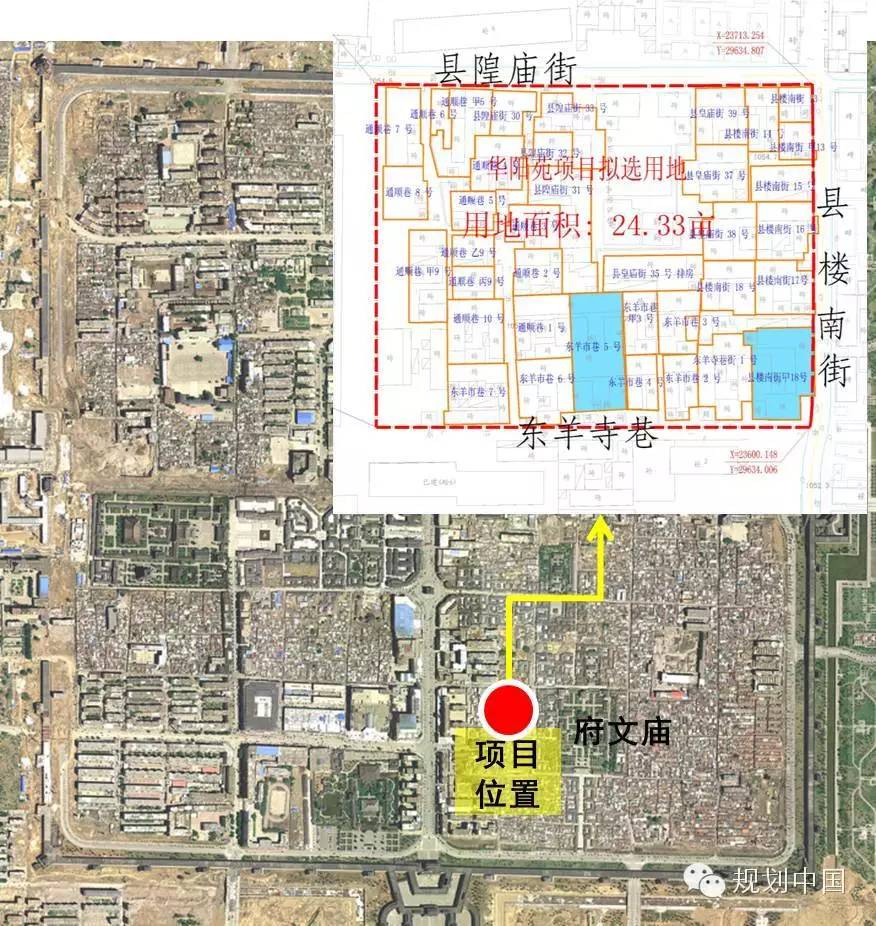

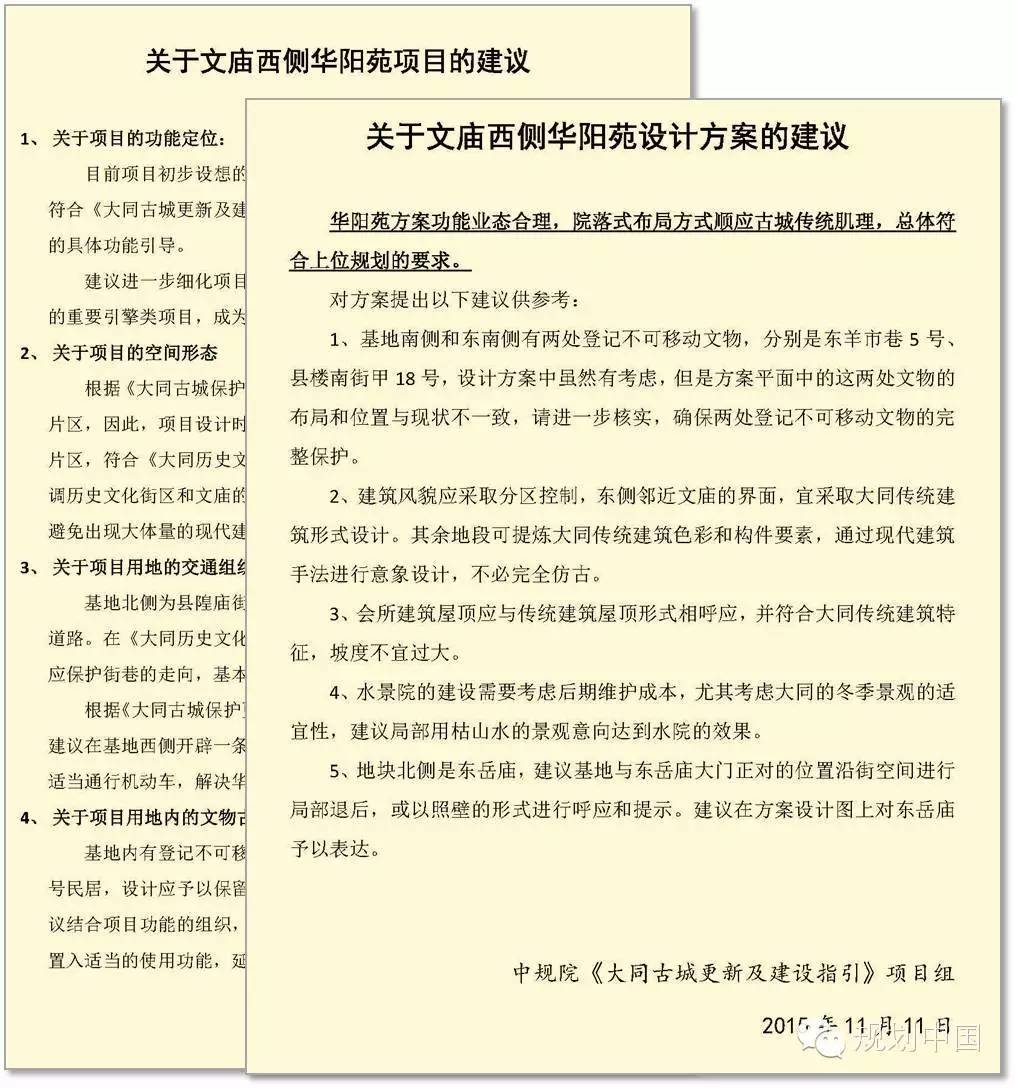

在规划的引导下,市场行为在古城内逐渐多样化,例如,文庙西侧的用地引起了市场主体的关注,规划对地块的建设从空间形态、遗产保护、建筑整治、交通、景观,以及功能、业态准入、指标等方面制定了详细的导则,并全程介入项目的策划和过程方案的把控,期间与建设主体进行多次沟通,形成了初步方案,基本满足规划的各项要求。

第三,建立古城社区自治体系,由“大规模拆迁改造”转向“居民参与自主更新”,逐步修复社区生产生活网络。

-

总结与思考

本次《大同古城更新及建设指引》实践中的思考:

规划问道

规划问道