电影是梦的具现,

有时是美梦有时是噩梦;

城市是真实的人生,

不论你爱亦或不爱;

城影之间,掌一盏灯。

——《城影之间》序

作者:黄璐(深圳市城市规划设计研究院)

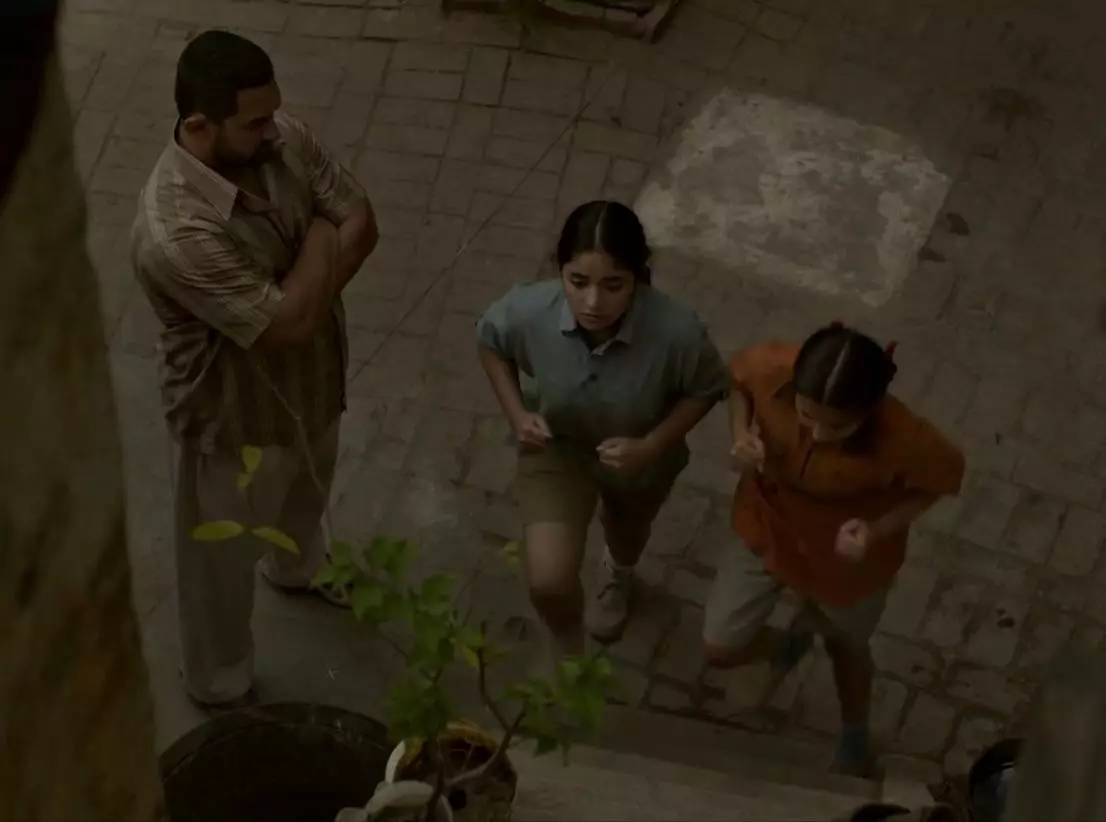

电影《摔跤吧,爸爸》中,

母亲问:“女儿们这样训练,以后没有男人愿意娶她们怎么办?”

父亲答:“等她们变得强壮了,好男儿随她们挑。”

对于父母而言,教育的目的在于可以选择。对于儿女而言,选择什么样的姿态追逐人生是深受家庭影响的。就像“个体心理学之父”阿德勒所说的那样,每一个孩子都在追求优越感,父母或教师的任务是将这种追求引向富有成效和有益的方向。

于是,我们在电影里看到了父亲暴君式的“引导“——那个偏僻的小村庄里,女人是不能剪成短发的,是不能跟男孩子一起摔跤的,是可以随随便便地嫁给一个陌生人的……而父亲竟然逼着女儿们在别人的嘲笑与白眼中训练摔跤,冒天下之大不违。

我们当然可以批判父亲为了“子承父业”剥夺孩子童年的自私,也可以批判虎爸虎妈式教育梦魇的可怕。但是我们不得不承认,正是这种自私与可怕让两个女儿站在了国际的领奖台上。如果换作是我们为人父母,会希望自己的女儿一直生活在闭塞的小村庄里,嫁给不知所谓的陌生人,过不知道是否会幸福的一辈子,甚至还会在年幼妊娠中死亡么?要知道,印度的童婚比例高达47%,而妊娠和分娩并发症是发展中国家15至19岁少女死亡的主要原因。

婚礼之前,女儿只看到父亲对自己的冷漠与严苛。婚礼之后,她们看到了背后的意义,她们开始走向优越感富有成效和有益的生命的方向。她们在摔跤夺冠的道路上,一关关地打BOSS,离村庄进高校,逐渐走出原有的阶层,创造全新的命运。

电影里的燃情、励志、催泪、甚至是争议……在现实里都在变本加厉地发生着。

重视教育看似每个家长的执念,从孟母三迁开始。但其实是城市发展的必然。想想在不编程无未来的科技社会,在全球化的城市之中,很难想象,一份高薪工作没有知识的壁垒。教育不仅是底层向上的救命稻草,亦是所谓中产捍卫阶层的武器。而顶层的战场怕是在常春藤了。

很多时候,选择并不是天赋人权。不努力谈何选择?在捍卫OFFER,追逐梦想的时候,你不会觉得证书多、技能多、学识多是一种负担……今天的每一份努力只是为了未来有一天多一个机会说,“我可以。”

这一点道理,中产阶级家长们知道者尤甚。他们好不容易通过自己的努力、加之碰上城市化进程的大浪潮,从县城走向城市。他们虽攀爬在阶层上升的通道之中,战战兢兢,但也确实知道了教育路径得好。

“深圳最牛初中新生报名服务器被挤爆,至少3万人报名无一人成功”、

“海口现‘天价’幼儿园,孩子读完需10余万元,堪比大学”、

抵制年收入50万以下的低素质楼盘业主孩子与自己孩子同校,中产阶级内部发生“踩踏事件”

……

很多人会说,难道北大清华的孩子就一定幸福开心了么?其实,用龙应台的那句话去怼最是合适。她对安德烈说,“孩子,我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成绩,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利。选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。”教育不是比赛,但是你不能没有。

看似争夺的教育资源,实际上争夺的可能是在整个社会上生存的选择权。哪有生存不残酷?影片中如此,现实里也如此。

其实,阿德勒的那句话,还有后半句,“确保优越感能给孩子带来心理健康和幸福,而不是神经症和精神错乱。”

不幸的是,这一点似乎很难。家长们在捍卫阶层的战斗中,已经沦为困兽之徒,急火攻心走火入魔,孩子们呢,怎么又能不陷入焦虑的陷阱之中?

除了焦虑之外,教育的苦修与梦魇似乎更是不可避免的。很多时候,我们会被一些理念所洗脑,例如遵循天赋,例如,在自由的环境中,潜能会被激发。

但现实更像是电影里告诉我们的残酷真相一样——终南无捷径。不仅冠军是训练的产物,天才也是训练的产物。不仅是科比见过凌晨四点的洛杉矶,帕格尼尼也是单弦弹出过血来……

更残酷的真相是,不当冠军、不当天才,这个世界也没有不劳而获。

规划问道

规划问道