原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城市街区制的起源、特征与规划适应性策略研究

【文章编号】1002-1329 (2018)09-0127-08

【中图分类号】TU984.191

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20180917a

【作者简介】

王 峤 (1984-),女,博士,天津大学建筑学院讲师,硕士生导师,注册城市规划师。

臧鑫宇(1980-),男,博士,天津大学建筑学院副研究员,硕士生导师,注册城市规划师,本文通信作者。

【修改日期】2018-08-22

本文刊载于《城市规划》2018年第9期

街区制,在西方国家的城市建设中,一般是指开放式的小尺度街区模式,具有窄路密网的道路布局特点,居住空间和商业、休闲等公共服务设施紧密结合,形成面向城市的开放性街区布局。2016年2月6日,中共中央国务院在《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(以下简称《意见》)中提出:“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题,促进土地节约利用。树立‘窄马路、密路网’的城市道路布局理念,建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。”《意见》的提出引发了城市规划及相关领域的学术思考和辩论热潮,学者们对是否推行街区制众说纷纭,褒贬不一。从《意见》所要表达的目的性来看,街区制提出的背景是城市封闭小区或单位大院规模过大,不允许车辆通行,影响了城市道路交通体系的通畅。可见,推行街区制的重点在于解决城市交通问题,降低街区尺度,提高城市路网密度。

本文主要以城市居住区为研究对象进行街区制策略的探讨,针对目前我国城市居住区的现状情况,街区制可以分为两种情况来研究:(1)封闭式管理的小尺度居住小区,可以在旧城改造和新建地区中控制居住小区的尺度,但仍采取封闭式管理;(2)开放式的小尺度街区,或者将大尺度的居住小区内部道路改为城市道路,纳入城市道路交通系统,从而提高城市路网密度。实际上,在中西方的城市发展进程中,街区制均具有深厚的历史渊源,都曾深刻影响各自的历史发展进程,有力地促进了城市文明的繁荣。因此,在我国推行街区制的背景下,有必要深入研究中西方不同文化背景下的街区制起源,分析街区制的影响因素、特征与利弊,探讨适应不同条件的街区制规划策略,完善我国城市规划和设计的内容,为城市建设的可持续发展提供有益的借鉴。

公元前5世纪,“西方古典城市规划之父”希波丹姆主持古希腊米利都城重建规划,在西方首先系统地采用正交的街道系统,形成十字格网,以城市广场为中心,建筑物都布置在网格内,这种规划布局模式被称为“希波丹姆模式”,被公认为是西方城市规划设计理论的起点,体现了民主和平等的城邦精神。此后,希波丹姆模式被大规模应用于城市重建、新建以及古罗马的营寨城建设。米利都城成为最早应用街区制的典型代表,其最小街区尺度约为30m×30m,街区虽然为正交网格,但呈现自由灵活的“非模数”控制原则,可以根据城市不同地区的特点进行调整,从而具备较强的适应性[1]。基于不同的历史时期和社会发展阶段,西方的街区制经历了由开放到封闭,再到开放的曲折和波动,但街区制的社会影响依然深远。我国的街区制可以追溯到北宋。宋徽宗时期,汴梁城各个街坊尺度大体相仿,每坊约为600m×600m,坊内又由若干基本街区单元组成[2]。随着社会工商业的发展,汴梁和杭州等城市开始解除宵禁,允许临街及坊内开店,开放式的“街坊制”正式取代封闭的“里坊制”,形成坊市合一、楼阁遍布的城市格局,促进了城市经济的极大繁荣[3]。可惜的是,宋朝之后,我国城市再也没有出现大规模的开放式街区格局。

真正意义的现代开放式街区概念起源于美国,在漫长的城市规划理论与实践中逐步形成了较为完善的开放式街区模式。从20世纪20年代开始,西方现代主义建筑思潮深刻影响了现代城市规划理论和实践,大尺度街区的建设和过度强调功能分区使城市丧失了多样性和活力。如1929年,美国学者C·A·佩里提出“邻里单位”(neighborhood unit)理论,探讨了汽车交通影响下的宜居社区模式,提出大尺度封闭式居住社区的规划策略,对西方城市的社区规划产生了深远影响;1933年8月,国际现代建筑协会(CIAM)通过了关于城市规划理论和方法的纲领性文件——《雅典宪章》,提出城市功能分区的规划思路,这在一定程度上引发了城市灰色空间的产生,造成城市空间活力逐步丧失。针对日益出现的城市膨胀、交通拥堵、活力丧失等问题,伊利尔·沙里宁提出了系统的有机疏散理论,认为城市是一个有机体,城市规划是一个连续的、动态的设计过程[4]。简·雅各布斯则认为城市的多样性与传统空间的混合利用是挽救现代城市的首要措施,并基于社会学方法提出“街道眼”概念,倡导高密度、小街坊和开放空间的混合使用,从而形成新的活力源,促进城市多样性的形成[5]。1967年,英国制定了《街区保护法》(Civil Amenity Act),并逐步将之纳入城乡规划法体系,以历史性街区保护和环境改善为主体,有力地促进了街区保护制度的推行。1977年,《马丘比丘宪章》批判、继承和发展了《雅典宪章》的内容,肯定了人的相互作用与交往是城市存在的基本根据,城市是连续发展与变化的过程中的一个结构体系,强调了城市规划的过程性、动态性和文化传承的必要性[2]。此后,开放式街区模式开始在美国、西班牙等西方国家的城市建设中广泛应用,社会和公众对开放式街区的认知也日趋客观,对于社区开放与否往往通过社区居民投票来决定,或者针对开放式社区制定一些交通和管理措施,以此保障社区安全和环境舒适。直至今日,开放式街区模式已经在西方国家城市建设中形成了较为成熟的开发和管理模式,对于我国城市街区制的推行具有重要的借鉴意义。

街区是由城市道路网围合形成的、具有一定尺度和规模的场所,是城市的基本单元,也是人们日常生活的重要载体。街区包含了丰富的城市形态学和文化学内涵,也是城市文化和城市生活得以延续的基础。城市街区尺度的形成受到历史、政治、经济、社会、文化、自然地理、技术等诸多因素的影响,对于不同城市或者同一城市的不同地区,其街区尺度大小也存在一定的差异,对于城市的商业、交通、活力、安全等方面表现出复杂的影响机理。一般而言,城市“街区制”往往表现为小尺度、窄马路、密路网的空间格局,在功能上采取居住和商业等公共业态混合使用的方式,形成面向公共街道的开放式空间。

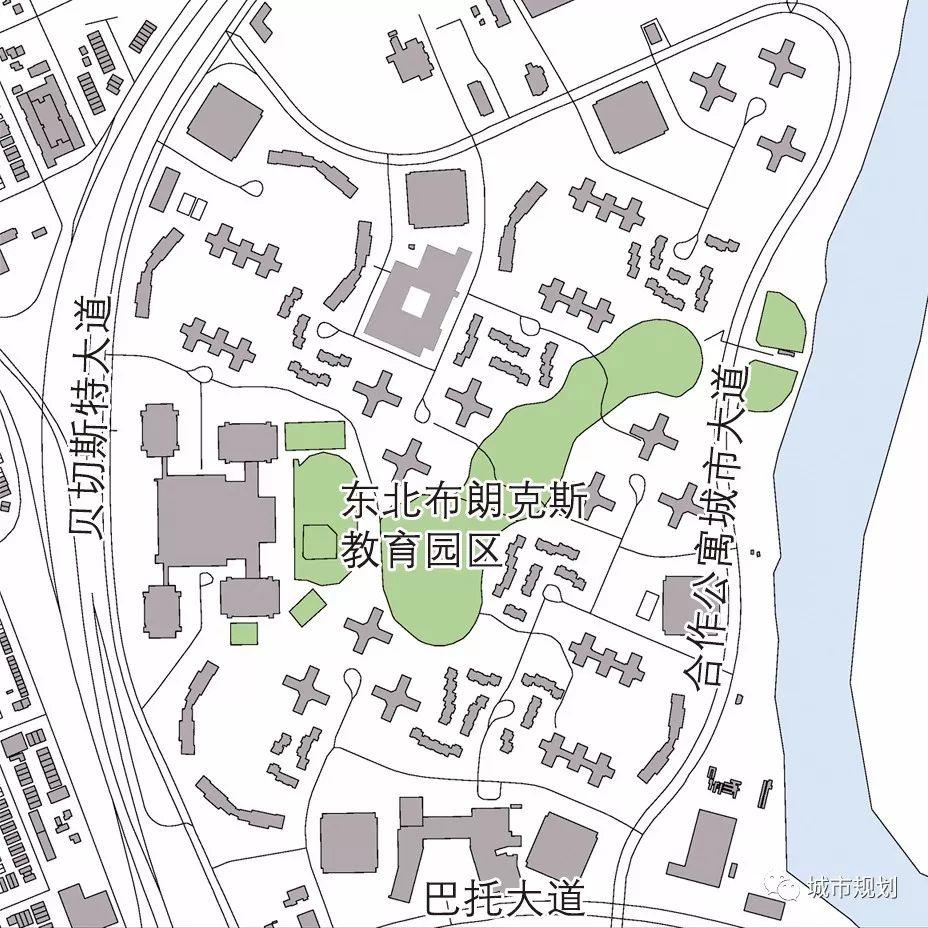

基于中西方不同的历史发展背景,西方国家的城市往往采取开放式的小街区模式,如美国纽约、法国巴黎、德国柏林、英国伦敦、西班牙巴塞罗那等城市。选取居住功能街区进行对比分析,可以发现这些城市并没有在其所有地区都采用开放式小街区模式,在一些地区也会规划大尺度的封闭式社区,以应对不同人群的需要。以纽约为例,选择同等尺度下(1200m×1200m)的纽约不同地区进行尺度对比,可以发现纽约大部分地区均为开放式街区,但也会留存历史遗留下来的封闭式社区,以及为中低收入人群规划的封闭式社区。曼哈顿区(Manhattan),是典型的按照窄路密网模式建设的开放式街区,其街区尺度一般约为60m×310m,街区长宽比一般在1~4之间。其第五大道(5th Avenue)周边的开放式街区最为著名,承载了享誉全球的文化艺术、高端购物、休闲服务等公共设施,形成了连接华盛顿广场公园和哈莱姆河的景观轴线(图1);而位于第一大道和东14街交叉口的史岱文森镇,建于1940年代,街区尺度在450m×650m左右,社区环境优美,采取封闭式管理,是为中产阶级提供的高层公寓社区(图2);位于纽约北部的布朗克斯区(The Bronx),是经济水平较低的地区,中低收入人群较多,位于该地区的合作城(Co-op City)是一个以合作公寓为主的封闭式城市社区,配置了较为完善的教育设施,街区尺度达到了800m×1000m左右,主要采取高层点式布局模式,建筑密度较低,社区开放空间较大,并形成了连通贝切斯特大道与哈琴森河的景观步行系统(图3)。

▲ 图1 | 曼哈顿第五大道典型开放式街区

▲ 图1 | 曼哈顿第五大道典型开放式街区

Fig.1 Typical open blocks on 5thAvenue in Manhattan

▲ 图2 | 曼哈顿史岱文森镇封闭式街区

▲ 图2 | 曼哈顿史岱文森镇封闭式街区

Fig.2 Gated community of Stuyvesant Town in Manhattan

▲ 图3 | 布朗克斯合作城封闭式住区

▲ 图3 | 布朗克斯合作城封闭式住区

Fig.3 Gated community of Co-op City in Bronx

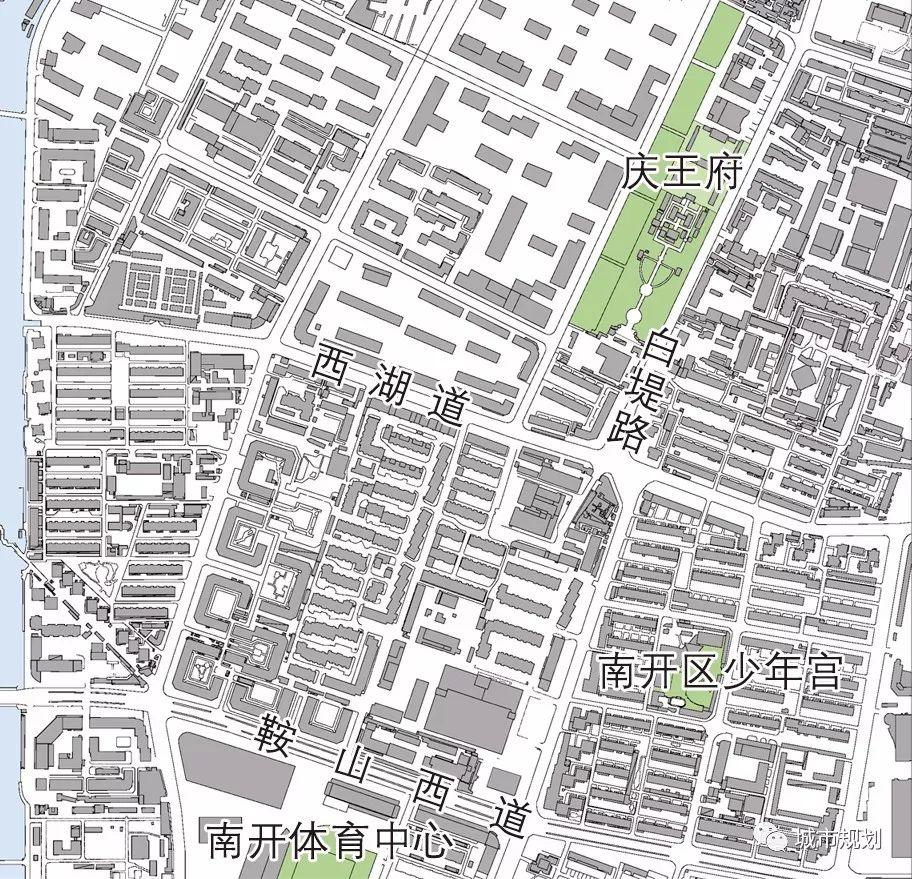

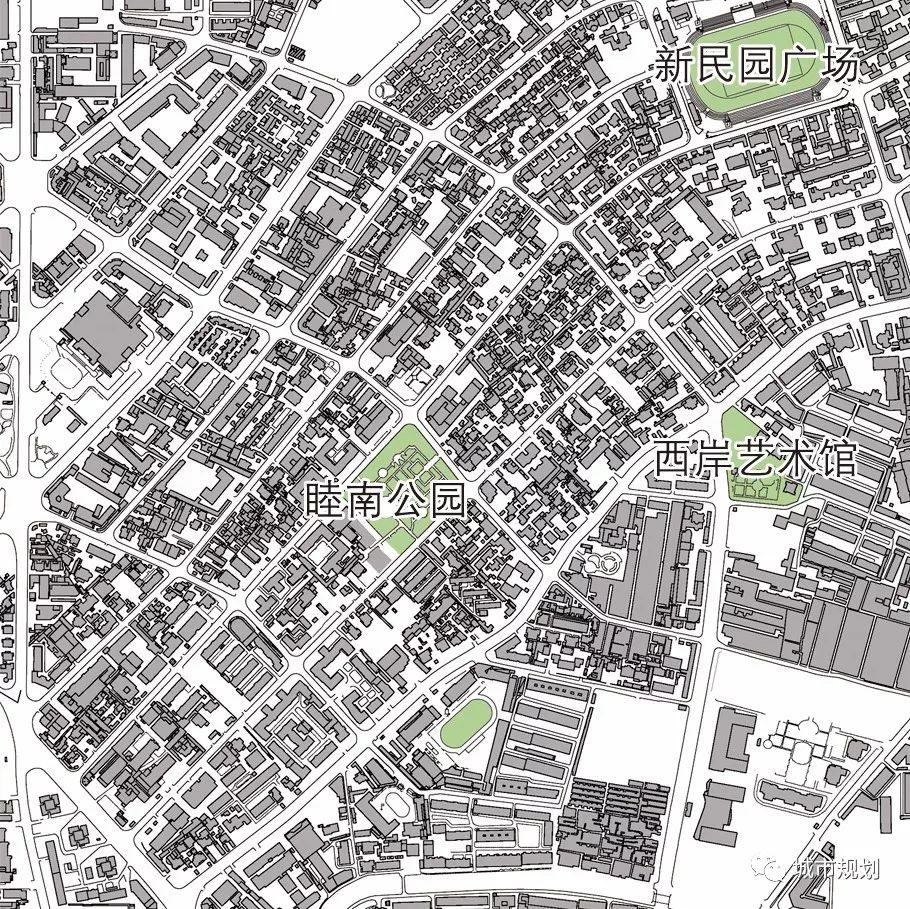

我国大部分城市目前推行的是封闭式的居住小区模式,但在一些城市的特定地区也留存有开放式的小街区或者半开放半封闭的小尺度住区。以天津为例,选择同等尺度下(1200m×1200m)的不同地区进行对比,可以发现大部分新建地区都采用封闭式小区模式,但在旧城区仍然存在历史遗留下来的开放式街区或者半开放半封闭的小尺度住区,这些地区大多为网格式布局,交通便利,步行环境舒适,具有多样性的功能和文化特征。其中,半封闭式的居住小区在未来的更新改造中也更加容易成为开放式街区。如白堤路地区毗邻天津大学、南开大学、中医药大学等高校,包括龙井里、南丰里、平湖路社区等多个半开放半封闭的小尺度住区,大多建于1980年代,其街区尺度一般在200m×250m左右,特殊地段达到了500m左右,建筑大部分为6层左右的多层建筑,社区环境较好,至今仍保持着和谐的邻里关系和富有活力的街道空间(图4);五大道地区是天津最著名的历史街区,完整保留了1920—1930年代租界区的历史格局和道路肌理,其街区尺度在60m×350m左右,建筑均在2~3层左右,形成了和谐的街道空间尺度和丰富的空间层次(图5);劝业场地区是天津市最著名的商业中心,大部分街区的尺度约为60m×170m,建筑以2~6层的多层建筑为主,道路尺度宜人,最具空间活力(图6)。

▲ 图4 | 天津白堤路地区半开放半封闭式社区

▲ 图4 | 天津白堤路地区半开放半封闭式社区

Fig.4 Semi-open and semi-gated community in Tianjin

▲ 图5 | 天津五大道地区的开放式街区

▲ 图5 | 天津五大道地区的开放式街区

Fig.5 Open blocks of the Five Avenue area in Tianjin

▲ 图6 | 天津劝业场地区的开放式街区

▲ 图6 | 天津劝业场地区的开放式街区

Fig.6 Open blocks of Quanyechang in Tianjin

通过分析可以看出,开放式的小街区模式在美国、德国、西班牙、日本等国家的城市得到广泛应用,这是长期受到国家土地制度、经济水平、公众参与、生活观念、道德水平、社会意识等复杂因素影响的结果。国家土地私有制度是其中最为基础的因素,在土地私有制模式下,房地产开发需要花费巨大的成本,大尺度的街区开发是很难实现的,这就造成了小尺度的土地开发成为主流模式。经济发展水平的均衡稳定也是促成街区制的重要因素,在社会经济高度发达的背景下,政府具有较强的经济基础和推行力,市民道德水平不断提高,参与社会事务的意识不断增强,逐渐树立起开放、民主、文明的思想意识,有力促进了城市在绿色、节能、开放性等方面的发展,为城市街区制的推行奠定了基础。我国城市也存在很多开放式街区,但是在城市发展建设中,由于政治、经济、社会等多方面原因,城市开发建设的尺度逐渐变大,形成了现在封闭式的大型社区模式。

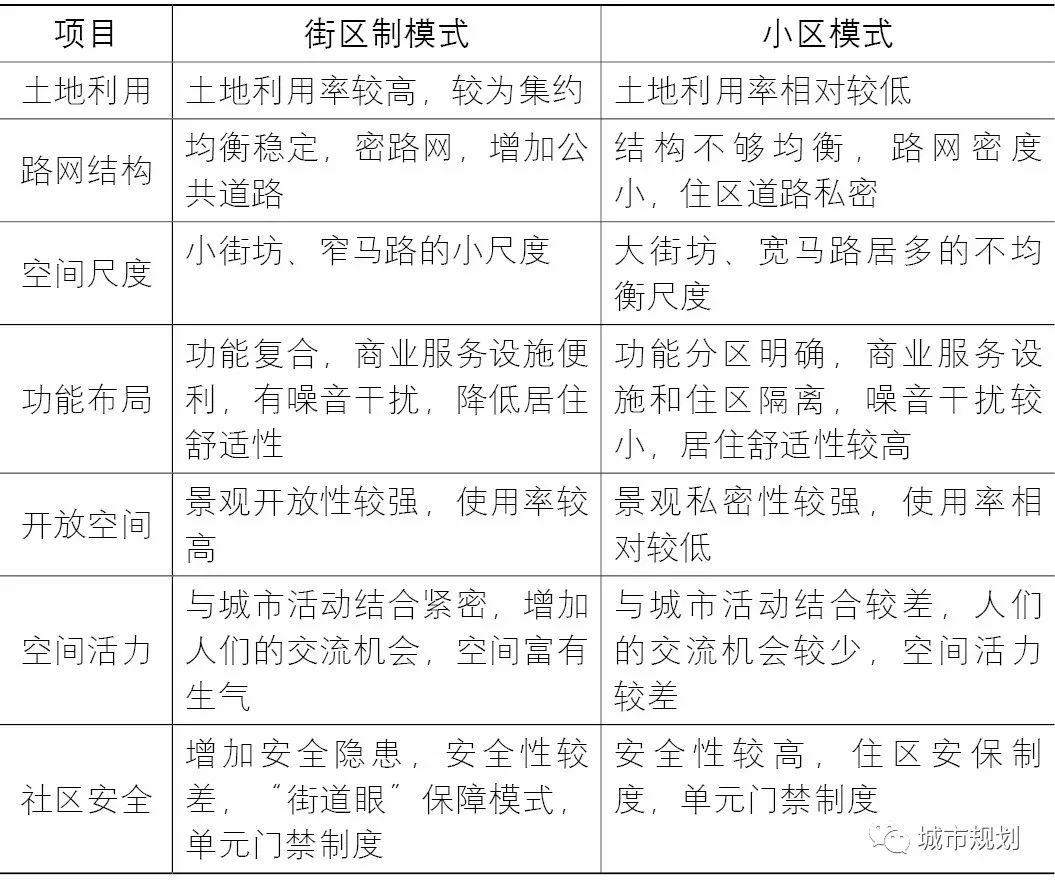

与居住小区模式相比,开放式街区具有集约用地、交通便捷、尺度适宜、商业便利、活力强等空间结构特征,尤其注重街区公共空间的塑造,融合了本地居民的生活需求,有利于促进人与人之间的交流和联系(表1)。以开放式街区理念为指导,规划城市基本道路网结构,可以有效增加路网密度和更多的路径选择,从而缓解城市交通压力,促进人流、交通流、信息流的融合,也能够为商业和人的活动提供更多的公共空间。从城市开发建设的角度,开放式街区模式以小规模土地出让为主,资金和建设周期方面的压力较小,有利于引入不同层次的开发商,促进良性竞争,对开发商和物业管理提出更高的要求,有利于形成更好的城市环境。但开放式街区在功能布局上往往会受到外部交通的干扰,居住舒适度会有所降低,安全性也较差,尤其是老人和儿童受机动车的威胁更为严重,而封闭式居住小区模式在私密性、安全性方面更具有优势。因此,在城市建设中应该正确认识街区制模式和居住小区模式的优缺点,以目标为导向,采取灵活弹性的规划策略。结合城市的经济水平、社会环境、区位条件、人群需求等因素采取适宜的开发模式,避免制定粗放式的所谓“普适性”的标准,兼顾城市不同地区对于居住环境、交通环境、商业环境的不同需求,提出具有针对性和实效性的对策,更好地指导城市建设。

▲ 表1 | 开放式街区与封闭式小区的特征比较

▲ 表1 | 开放式街区与封闭式小区的特征比较

Tab.1 The characteristic contrast between open blocks and gated community

资料来源:根据相关资料归纳总结。

基于对城市街区制的影响因素与特征的分析,结合国外典型城市的建设经验和我国城市面临的经济发展水平、社会复杂性、文化观念等现实问题,应采取“科学化、精细化、小规模、慢发展”的城市街区制建设战略,科学研究并制定适宜的实施策略。注重街区尺度的规划和设计,从街区的开发模式、道路交通系统、空间环境、安全与管理等方面探索我国城市街区制的规划适应性策略,提出具有实效性的规划措施,契合我国城市的可持续发展目标。

3.1 街区开发模式适应性策略

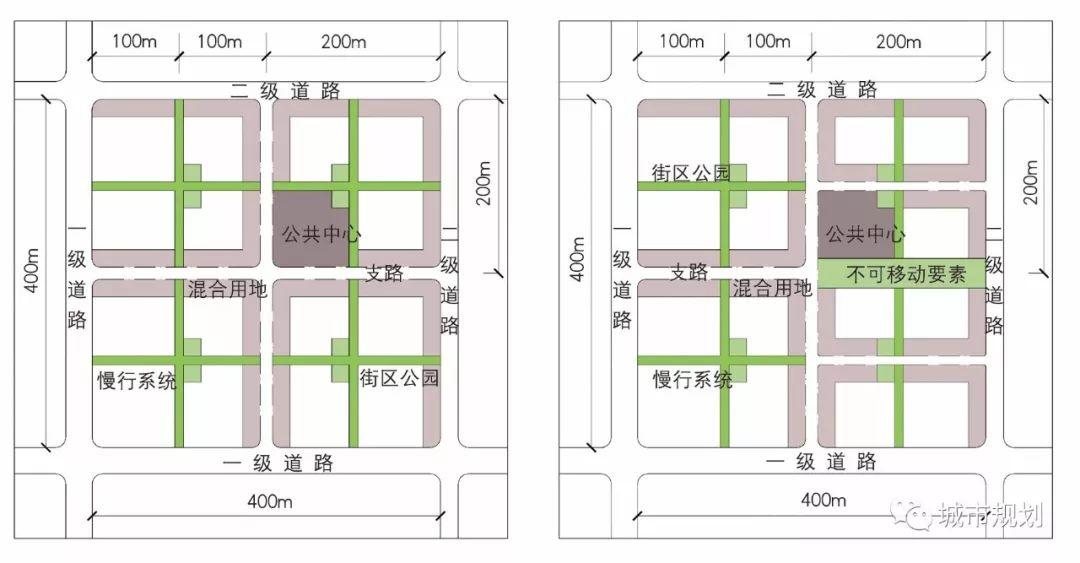

首先,针对城市现实情况和未来的发展框架,综合分析既有城区、待建设用地、非建设用地之间的有机联系,梳理城市建设用地,严格保护非建设用地。综合考虑城市不同地区的街区类型和特征,根据街区所处的区位条件、用地布局、居民意见等因素提出弹性灵活的土地开发模式。以小规模用地开发为主,通过窄路密网划分街区用地,形成用地的基本单元,在土地出让形式上留有弹性。其次,提出与街区土地规模相适应的、具有适宜尺度的“微型社区”空间模式,针对不同的现实条件采取或开放或封闭的街区组织形式,避免开放式街区制的绝对化。根据国外街区制的尺度划分经验以及我国城市建设用地的现实条件,可适度增加城市道路网密度,尤其是增加城市支路的密度,形成窄路密网模式。建设用地的基本单元可以控制在4hm2范围内(200m×200m),在街区建设中遵循土地混合使用原则,强化沿街界面和开放度较高地段的复合功能,采取住宅和商业、公共服务结合的方式,提高土地利用率,增强街区活力。地块划分需要结合不可移动的现状植被、水体、文化遗迹等要素,并将其作为街区慢行系统和公园的组成部分,形成具有弹性的典型街区开发单元(图7)。典型街区开发单元表达的是一种理想化的开放街区布局模式,在实际建设过程中必然存在一定的局限性,比如开发地段的区位条件、用地权属、已经形成的路网结构、社会认同和居民心理等因素都会对其产生不同程度的影响。因此,应根据新建地区和已建地区的不同条件,综合分析开发建设中可能出现的问题,采取具有弹性和适应性的规划策略。在具体设计和实施中,应结合城市道路交通系统的需要增加道路密度或进行道路改造,街区尺度的划分不拘泥于前文提出的理想指标,应综合考虑所在地区的整体情况进行有机布局,结合地形、自然植被和水体等要素进行街区道路、建筑、环境的更新和改造,塑造良好的街区公共空间环境,为街区发展注入活力。

▲ 图7 | 具有弹性的典型街区开发单元

Fig.7 Typical flexible development unit of blocks

注:图中的绿道和道路等要素可以根据实际情况进行弹性调整。

一般而言,新建地区的现状影响因素和限制条件比较少,典型街区开发单元的推行相对较为容易。但为了避免实施后可能出现的问题,应预先进行前期的社会调查和详细访谈,了解周边居民的实际需求。根据典型街区开发单元模式,确定街区路网结构、用地布局和街道空间尺度,合理安排公共资源、停车空间等内容。根据街区开发的实际需要,确定适宜的建筑规模和开发容量,严格限制土地的过度开发,避免产生街区人口容量过大而形成新的交通、停车、侵占公共绿地等问题。在已建成地区,尤其是针对居住区的开放式改造和更新,应详细分析其复杂性,重点考虑开放式街区涉及到的住区公共资源、停车空间、人身安全等方面的问题。遵循《物权法》中对住区公共资源的规定,并探讨制定相关的法律法规以保障全体居民的权益,形成完善的实施和管理机制。对于住区道路、公共绿地等公共资源,可以实行分类开放的措施,划定住区部分道路和公共绿地开放使用,由政府或开发主体给予一定的经济补偿,并广泛征询住区内的居民意见,获得住区全体居民的同意后方可推行具体的改造措施。为防止外来车辆进入住区后随意停放造成的交通问题,划出一定的公用停车区域并由专人管理,结合智能停车管理系统实行限时停车和收费制度,收入所得作为住区环境维护的经济补贴。针对居民人身安全问题,规范住区机动车出入口、道路交叉口标高和转弯半径的细节设计,设置花坛、环岛、减速带、变形交叉口以及限行限速标识等交通稳静化设施,限制住区内部的机动车行驶速度和随意停靠等问题,并通过智能交通系统进行实时监控。同时,构建良好的步行系统并完善住区内部的照明设施建设,切实保障居民出行安全。

3.2 街区道路交通系统优化策略

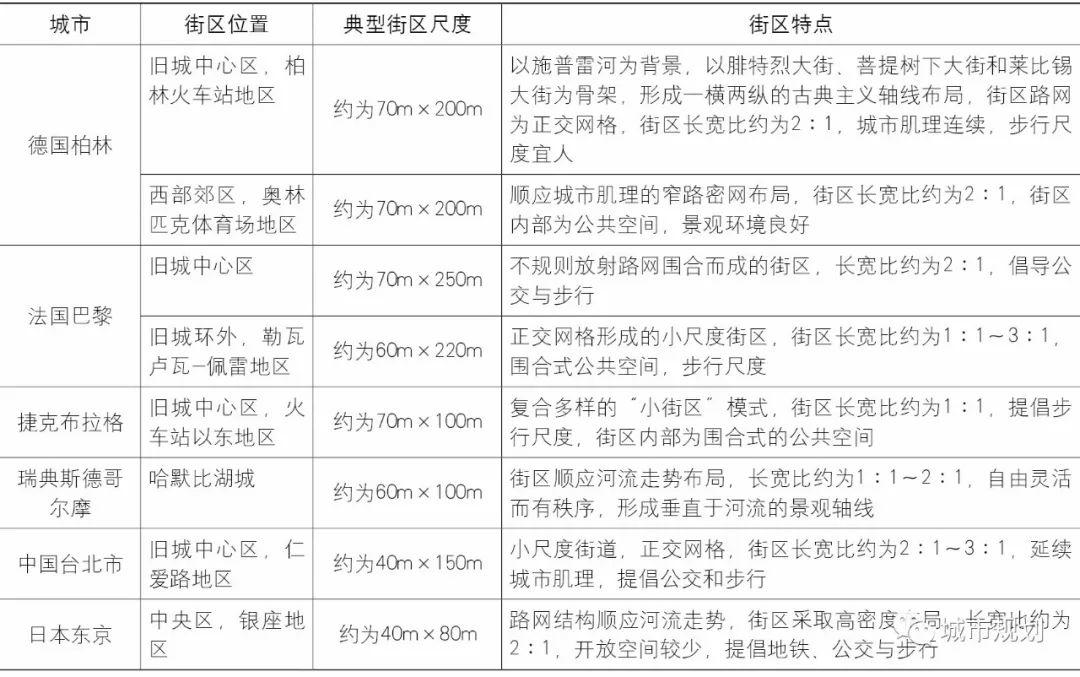

机动车交通改变了人们的出行方式,也是导致城市街区尺度不断增大的重要因素。街区制的优点之一是能够增加城市路网密度,加强街区与周边地区的联系,有效提升了道路使用的灵活性。以德国、法国、瑞士等欧洲国家为代表的城市一直倡导“窄路密网”模式,一般是以100m×100m左右的道路网格作为基本的街区单元,并降低道路的等级和红线宽度,形成尺度适宜的街道空间。日本、中国台湾地区的部分城市也是公交和步行的小尺度街区的代表(表2)。此外,新城市主义理论提出从社区中心到边缘约为400m或步行5min作为合理的街区尺度,控制街区尺度在91.5m×183m,周长在549m范围以内,为划分城市开放式街区尺度提供了可供参考的量化依据。

▲ 表2 | 典型开放式街区尺度及特征

Tab.2 The scale and characteristic of typical open blocks

资料来源:同表1。

结合国内外城市开放式街区在道路交通方面的经验,我国的街区制模式应遵循“窄路密网”原则,划分适宜的街区路网结构,划定街区用地基本单元200m×200m,并提出最小单元概念,尺度在70m×70m到100m×100m之间,以保证街区尺度的弹性[6]。在道路交通系统设计中,合理组织街区的车行、步行交通流线,实现街区交通系统与城市公共交通和快速轨道交通的便捷接驳。控制街区的街道宽高比和街道界面密度,形成适合步行尺度和居民心理舒适性的街道空间,提倡以生活性街道为主建立开放式街区交通系统。尤其重视街区慢行系统的建设,倡导街区功能混合利用,减少需要依靠机动车的出行需求。以学校、银行、商场、住区活动中心等公共空间为纽带,设置与居住街区紧密联系的自行车线路和人行步道,增强公共空间和公交站点的步行可达性;强化步行路径的流线组织,利用既有的缓坡、沟谷、植被、水体进行景观设计,通过台阶、石径、木栈道等元素营造丰富的步行景观体验;采取立体交通措施、增加行人安全岛,改善过街距离较长造成的步行安全隐患;强化街道断面的景观设计,利用绿化带和人行道隔离桩等措施,进一步塑造安全良好的步行交通环境[7]。针对开放式街区在静态交通管理方面的问题,采取智能化静态交通管理策略,鼓励建设地下停车场和停车楼,在有条件的路段设置限时停车位,夜间开放居住区附近的体育场、大型商场等公共建筑的停车场实行分时共享停车。同时,建立街区停车设施管理信息系统,即时获取停车位数量,配置明确的停车信息指示牌,增加人流密集地段和路边停车的收费标准。并通过严格的交通法规和管理措施执行上述策略,从而为居民提供安全、宜居的交通环境。

在具体的街区规划设计中,需要综合考虑新建街区和既有街区的更新改造,采取不同的规划措施。新建街区可以较为容易推行“窄路密网”模式,需要注意道路系统与现状植被、河流、文化遗址等要素的结合。而对于既有街区,需要结合其现实情况具体分析并采取灵活的规划措施,由于既有街区一般位于城市中心城区范围内,或者是位于城市其他片区、具有独立性的卫星式街区,其共同点是已经形成一定的人口规模,具有较为完善的公共配套设施和空间活力。尤其是具有一定历史的住区,虽然是封闭式管理,但住区居民之间的交流并没有障碍,如果对城市道路交通影响不大,也可以酌情保留。对于严重影响城市道路交通的大型住区,可以采取针灸式的道路诊治策略,优先考虑对公交车、自行车和步行交通开放,待条件成熟后逐步破除围墙,打通道路,完善其社会性,实现住区向开放式街区的根本转变。

3.3 街区空间环境精细化设计策略

开放式街区由于规模和尺度的缩小而增加了建筑的临街面,同时增强了商业服务的便利性和空间的可达性,促进了人与人之间的交流机会,公共空间的使用也更加频繁。因此,开放式街区对建筑形态、开放空间、场所文脉、风貌多样性、步行系统性等方面的设计表现出更高的要求。首先,街区空间形态应遵循建筑美学原则,与城市整体风貌相协调,建筑风格和色彩能够体现城市的地域性和历史文脉的延续,避免城市风貌的同质化。其次,街区空间形态设计应统筹考虑生态效应与经济效益,建立街区规划系统与微气候、土地、绿地植被和水体等要素的有机关联,以街区生态承载力为依据,采取适宜的开发强度、建筑高度和密度。此外,通过规划和建筑设计措施改善东西向住宅的使用舒适度,增强多层住宅街区的围合性,提高土地的使用效率。通过街区空间形态与风、光、热、声等物理环境的有机结合,从空间形体设计的角度塑造更多的人性化空间[8]。高层住宅街区也应通过精细化设计塑造绿色、美观的建筑形体,避免高层建筑带来的压抑感。通过低技术和高技术的有效结合,采取风墙、立体绿化、空中庭院、屋顶花园等绿色空间设计措施,提高建筑室内外的环境舒适度,改善城市局部地区的微气候环境。

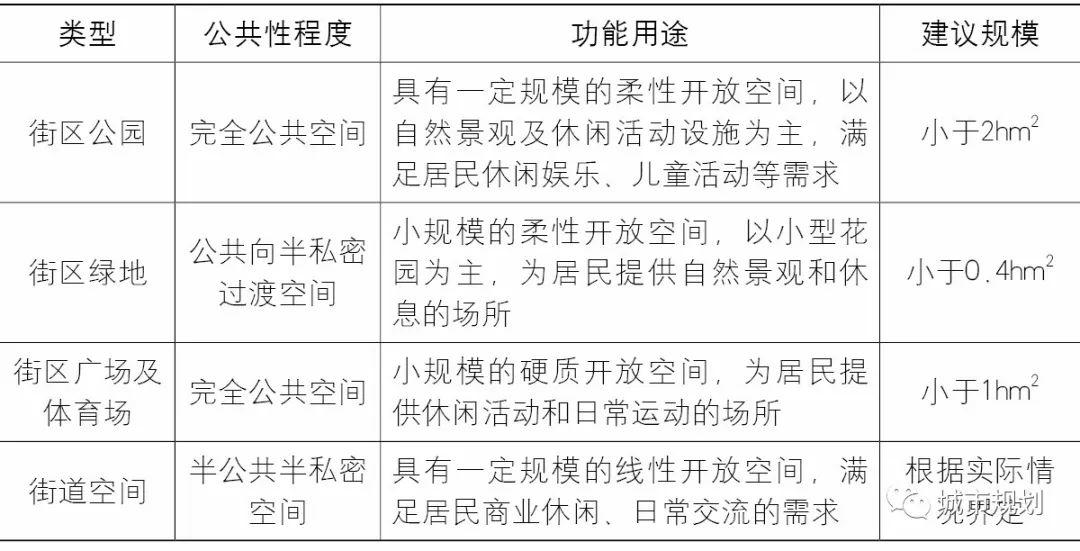

街区开放空间是人们日常交流、运动和休憩的重要场所,主要包括街区公园、绿地、广场、小型体育场,甚至街道空间等内容。这些不同类型的空间具有不同的公共属性、功能用途和规模需求(表3)。空间的景观性、趣味性、舒适性等是提升街区开放空间品质的重要内容。首先,开放空间的景观性具有景观和生态的双重效果。可以通过建立可生长的微型绿色生境[9],增加绿色空间的比例,结合街区内部的植被和水体,形成连续的自然路径,建立小尺度的生态净化单元,以生态净化单元为基础,采取低冲击技术,形成街区尺度的海绵系统,并与临近的街区形成植被和水体的连续路径,从而形成更大尺度的绿色生态网络。其次,开放空间的趣味性能够增强空间的吸引力。针对空白或者有一定遗留物的场地,均可结合人们的具体使用需要设计成综合性的街区公园、体育公园、科普公园、儿童乐园、休闲广场、文化广场等具有不同主题的内容。如儿童乐园,需要考虑儿童玩耍及家长陪伴的需要进行精细化设计,使内容和形式在有限的空间内尽可能丰富,形成吸引儿童的特色空间和特色景致。

▲ 表3 | 开放式街区开放空间类型

▲ 表3 | 开放式街区开放空间类型

Tab.3 The open space types of open blocks

资料来源:同表1。

另外,开放空间的舒适性能够提升其使用频率。设计中需要综合考虑主观因素和客观因素,主观因素需要满足人的心理舒适要求,不容易进行量化控制。客观因素主要从物理环境的控制方面进行设计,通过对植被、水体等自然要素的设计,优化街区的微气候。如通过建筑布局或者树木种植,在寒冷的冬季形成“风屏蔽”,增强空间的内聚感;通过设计人行系统增强空间的可达性;设置丰富的公共设施,为不同年龄层的居民提供休憩空间,增强开放空间的活力。

3.4 街区安全管理适应性策略

开放式街区促进了人流聚集和公共活动的发生,提升了街道活力,但同时容易滋生犯罪,导致街区及周边地区治安条件的恶化,这些问题对街区的安全管理提出了更高的要求。雅各布斯曾提出“街道眼”的概念,认为开放式街区的小尺度和沿街商铺能够增加人们在街道生活中的见面机会,形成自我防卫机制,从而保障开放式街区的安全。旧城内的街区商业活动发达,商住一体化模式较多,易于形成“街道眼”,对公众的安全监督效果较为明显,但更新改造的限制条件较多,需要解决用地权属、交通、物权等问题。而城市外围的新建街区,尽管由于开发建设的限制条件较少,开放式街区模式更加易于操作,但人流聚集度较弱,商业活动也相对较少,“街道眼”的监督效果也较差。因此,对于处于城市不同地段的街区,除依靠街区的自身监督外,还需更加精细化的设计和管理措施增强其安全性。

在具体的街区设计中,应综合考虑规划措施和安全管理的有机协调,尤其是公共空间的设计应注重其可达性并与智能化监控设施紧密结合,避免形成灰空间及安全死角。首先,应注重街区自身及社会的安全管理,制定和执行严格的法律制度,确保城市环境的安全,建立以单栋住宅为基本单元的街区物业安全管理模式,对单栋建筑设置门禁和安全预警监控设施,由物业公司组建安全巡逻小组,以街区为单位进行夜间巡逻。其次,以街区或者社区为基本单位,融合政府部门代表、公益性企业代表、开发商、业主代表等多方利益主体,建立多元化的非盈利组织管理机构。借助国家或地方政府的社区发展基金、社会福利机构、以及企业和个人的赞助,或者采取居民众筹的方式获取安全管理发展资金,建立严格精密的资金管理制度,实现良好的社区治理[10]。另外,注重公众参与,倡导民主法制,重视市民整体道德素养的提高,明确资源共享的社会性,强化“街道眼”的安全监督作用,为街区安全管理的系统化和智能化提供社会基础。

本文在对街区制的历史背景、影响因素和特征分析的基础上,主要从城市规划技术角度提出具有适应性的策略和建议,希望能够为我国街区制的探讨和推行提供借鉴。然而,城市街区制的实行是一项复杂的工作,需要综合考虑城市不同地区的现实条件,分析既有住区和新建住区之间的关系,协调城市建设和管理的各个部门,制定具有创新性和实效性的规划措施和管理机制,以应对实行街区制可能面临的各种复杂的社会问题。同时,街区制的实行和推广并非简单的拆墙运动,更需深刻研究其背后深藏的内在影响因素,如我国人地矛盾、城乡差距的现实国情,以及文化素质、生活习惯、思想观念等因素。城市街区是人们生活的基本空间载体,其不同的尺度大小和空间组合方式表现出街区自身发展的内在规律和特征。在城市建设中应充分认识到街区制在不同方面的优劣势,结合现状条件,考虑不同地区的人群需求和复杂的经济、社会、文化因素,有选择地进行开放式街区的设计或改造。在城市建设中,应采取具有适应性的规划措施,统筹兼顾、循序渐进,避免粗放的建设模式。应根据城市这一有机生命体的需求,制定符合其可持续发展的实效性策略,从而更好地应对社会发展对城市建设提出的要求。

参考文献

1 沈玉麟. 外国城市建设史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1989.

SHEN Yulin. The Construction History of Foreign Cities[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,1989.

2 张驭寰. 北宋东京城复原研究[J]. 建筑学报,2000(9): 68-69.

ZHANG Yuhuan. Research on the Restoration of Dongjing City in the Northern Song Dynasty[J]. Architectural Journal,2000(9): 68-69.

3 孟元老. 东京梦华录[M]. 王永宽,译. 中州古籍出版社,2010.

MENG Yuanlao (Song Dynasty). Dongjing Menghua Lu[M]. WANG Yongkuan,trans. Zhongzhou Ancient Books Press,2010.

4 沙里宁 伊利尔. 城市——它的发展、衰败与未来[M]. 顾启源,译. 北京:中国建筑工业出版社,1986.

SAARINEN E. The City: Its Growth,Its Decay,Its Future[M]. GU Qiyuan,trans. Beijing: China Architecture & Building Press,1986.

5 雅各布斯 简. 美国大城市的死与生[M]. 金衡山,译. 南京:译林出版社,2006.

JACOBS J. The Death and Life of Great American Cities [M]. JIN Hengshan,trans. Nanjing: Yilin press,2006.

6 臧鑫宇. 生态城街区尺度研究模型的技术体系构建[J]. 城市规划学刊,2013(4): 81-87.

ZANG Xinyu. The Construction of Technical Indicator System for Eco-Cities at Blocks Scale[J]. Urban Planning Forum,2013(4): 81-87.

7 刘莹,罗辑,吴阅辛. 基于人本位的城市慢行交通规划细节设计研究[J]. 城市规划,2011 (6):82-85.

LIU Ying,LUO Ji,WU Yuexin. Details Design of Human Oriented Urban Slow Traffic Planning[J].City Planning Review,2011(6): 82-85.

8 陈天,臧鑫宇,王峤. 生态城绿色街区城市设计策略研究[J]. 城市规划,2015(7):63-69,76.

CHEN Tian, ZANG Xinyu, WANG Qiao. Research on Urban Design Strategies for Green Blocks in Eco-City[J]. City Planning Review, 2015(7):63-69,76.

9 SMITH A. Translating Sustainability Between Green Niches and Socio-Technical Regimes (Two Cases: Organic Food and Ecohousing)[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2007, 19(4):427-450.

10 黄光宇,张继刚. 我国城市管治研究与思考[J]. 城市规划,2000(9):13-18.

HUANG Guangyu, ZHANG Jigang. The Study and Consideration of Urban Governance in China[J]. City Planning Review, 2000(9):13-18.

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

规划问道

规划问道