摘要

关键词

1945年9月,美国海军飞机(CVG89)在上海苏州河北岸的一张航空摄影照片(图1),恰为今天中心城区“苏河湾”项目中由华侨城集团执行再开发的地段。时光荏苒,旧影发人深思。图中密集的石库门里弄建筑群已经在2010年后被整街坊地快速拆除,画面中央的“慎馀里”被毁更一度成为本地电视、报章和各种社交媒体的热议话题。

图1: 上海苏州河北岸石库门里弄街区,1945(图片来源:美国海军航摄:“Aerial views over Shanghai China, F6F overWangpoo River”, 美国国家档案馆收藏,档案索引号:80-G-417493, 1945年9月28日。)

近20年来,以拆旧建新而闻名的旧区改造中,作为上海象征(Shanghai Identity)之一的石库门里弄,其存废正越来越受到社会的广泛关注①,随之模糊的是对上海凭借快速增长成为现代大都市这一历史进程中的社会和物质聚集方式的理解。石库门里弄作为大众化生活空间,它的形成和变迁是对不同阶段城市发展目标的回应,同时叠加了具有各自时代特征的文化景观。

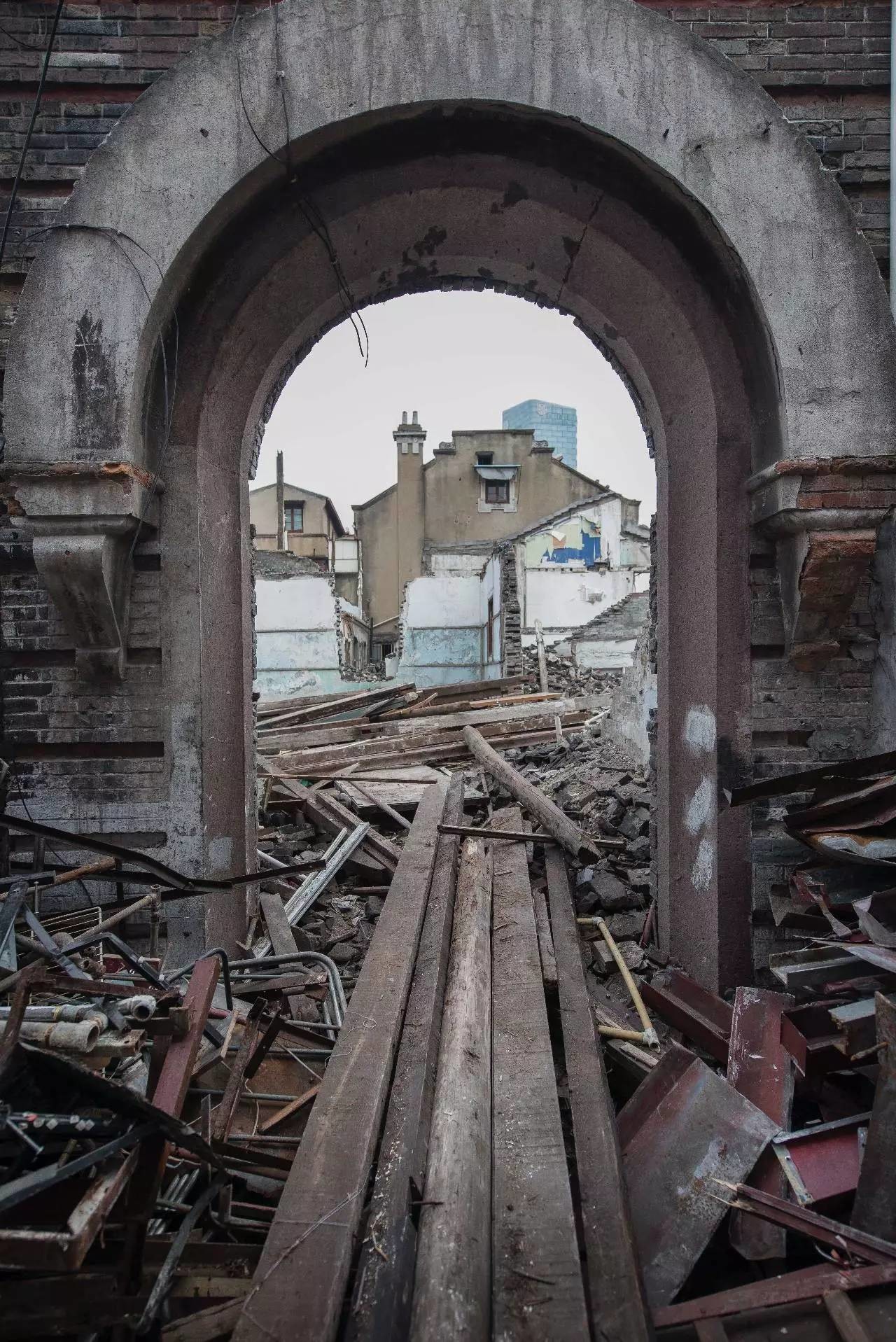

保护石库门里弄的呼声在20世纪80年代就已逐渐出现,但总的来说,不断产生现实冲击、引发广泛公共关注还是在最近5年。董家渡(沈宅)、慎馀里、建业里、光明村、济南路185弄(逸庐)、安庆路街区(成德里,图2)……一串还在增加的名单背后,是更多知名或不知名的石库门里弄街坊废墟,它们短暂存在于这座过去20年发展最快的全球城市的中心区域,成为文化、艺术作品争相表现的对象(图3)。简而言之,“石库门里弄的存废”已成为事关城市发展观念、实践和模式创新的重要议题。

图2: 上海静安区成德里(安庆路395弄4-9号)建筑群旧改拆迁现场(图片来源:刘刚提供,摄于2016年8月19日)

图3: 上海杨浦区通北路八埭头惟善里旧改拆迁基地公共艺术墙画——齐兴华作品《杨浦伏龙》(图片来源:刘刚提供,摄于2016年10月9日)

文章将从与此议题相关的几个主要方面展开论述:首先尝试以石库门里弄的城市空间形态、住房类型和社会空间流变分析为支撑,解析使其面临当前城市再开发冲击的主要原因;进而就石库门里弄对上海城市风貌特色的影响、其继续作为大众化生活空间的可能性、其与城市再开发模式转型的关系展开论述,探讨城市再发展背景中石库门里弄的再生路径和条件。论文最后尝试提出,石库门里弄作为文化遗产和大众化生活空间,实现它的再生,需要历史保护和其它城市事务在“促进城市社区发展”这一共同目标上进行协作。

① “旧式里弄”目前是除棚户区外,旧改拆除的主要对象。这其中石库门里弄的拆除规模和速度如何?根据官方统计,截至2000年底,上海中心城区尚留有一、二级旧里共1411.99万平方米。这其中绝大多数是石库门里弄,其余为广式里弄和旧宅基上的本地房子。而作者自统计,截至2016年底,上海中心城区包含石库门里弄、广式里弄在内的旧式里弄约700万平方米。16年来,近一半的石库门里弄已经消失。上海中心城区的旧区改造,拆除的不仅仅是名义上的“二级以下旧里”。事实上除了少数具有保护身份的以外,大部分石库门里弄都可能成为拆除目标。同时,也并未出现具有普遍性、旨在保留石库门里弄的其它旧改方式。

1 石库门里弄的近代城市空间形态特征

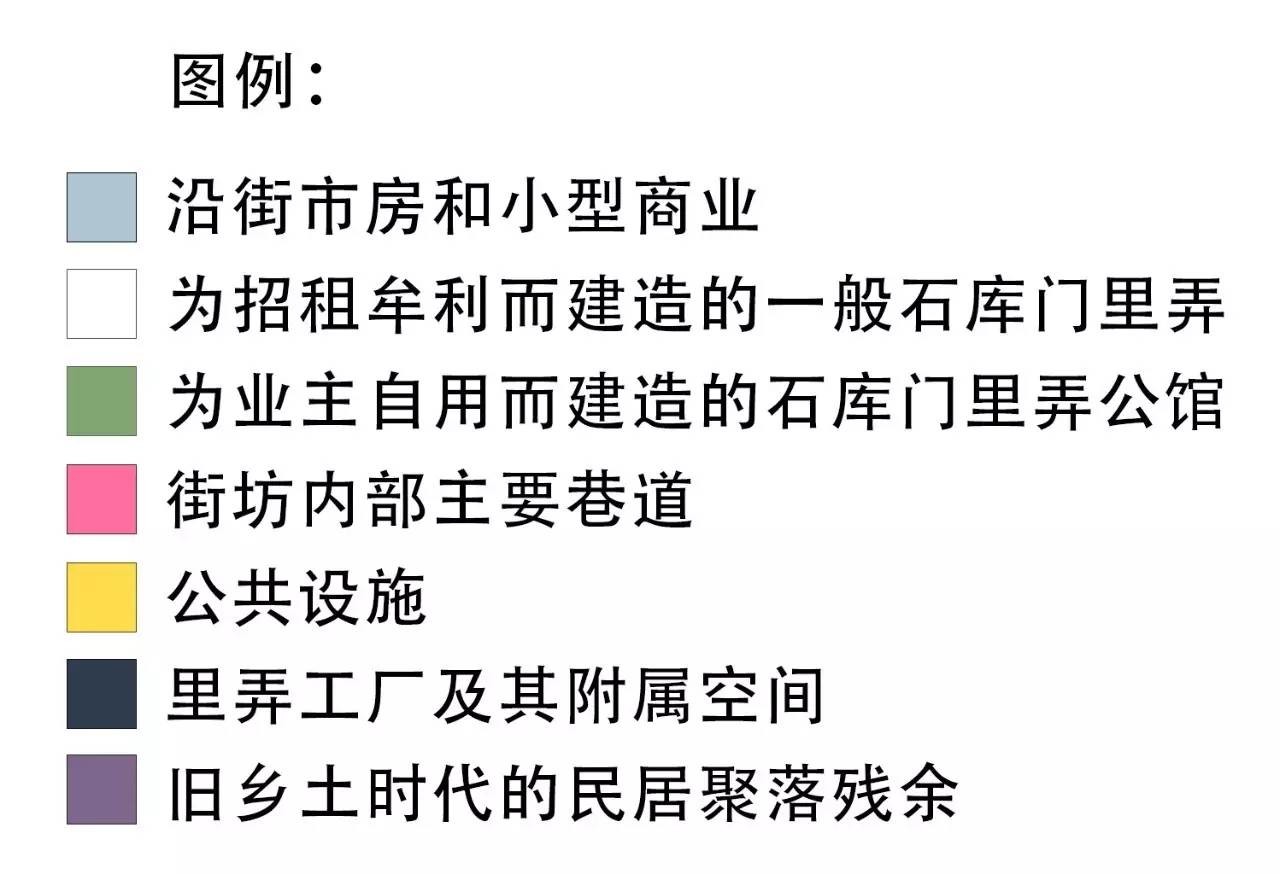

作为富有上海特色的城市空间,石库门里弄最突出的特征是呈现有机形态的小型私有地块自主开发,居住和其它功能高度混合,超高的建筑和人口密度[1]135。在近代急剧扩张的城市化背景下,“社会需求-建筑商品-资本投机”相互推动,促使石库门里弄塑造的城市空间呈现出紧凑局促与开放流动并存的格局。以下通过解析一个典型石库门里弄街坊的城市空间和建筑类型(图4),尝试归纳出其七种基本构成要素[1]135-137:

图4: 上海典型石库门里弄街坊空间形态示意

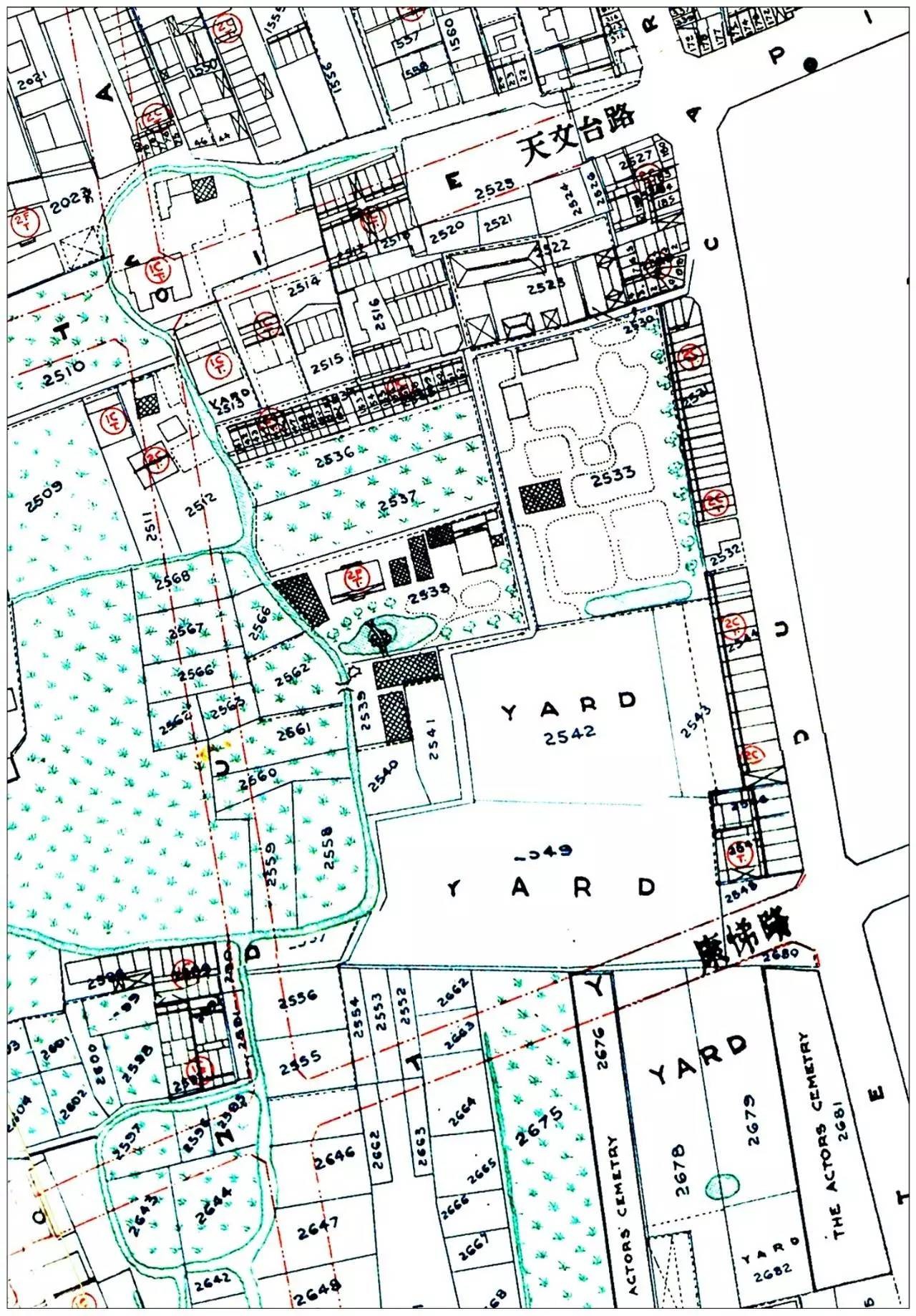

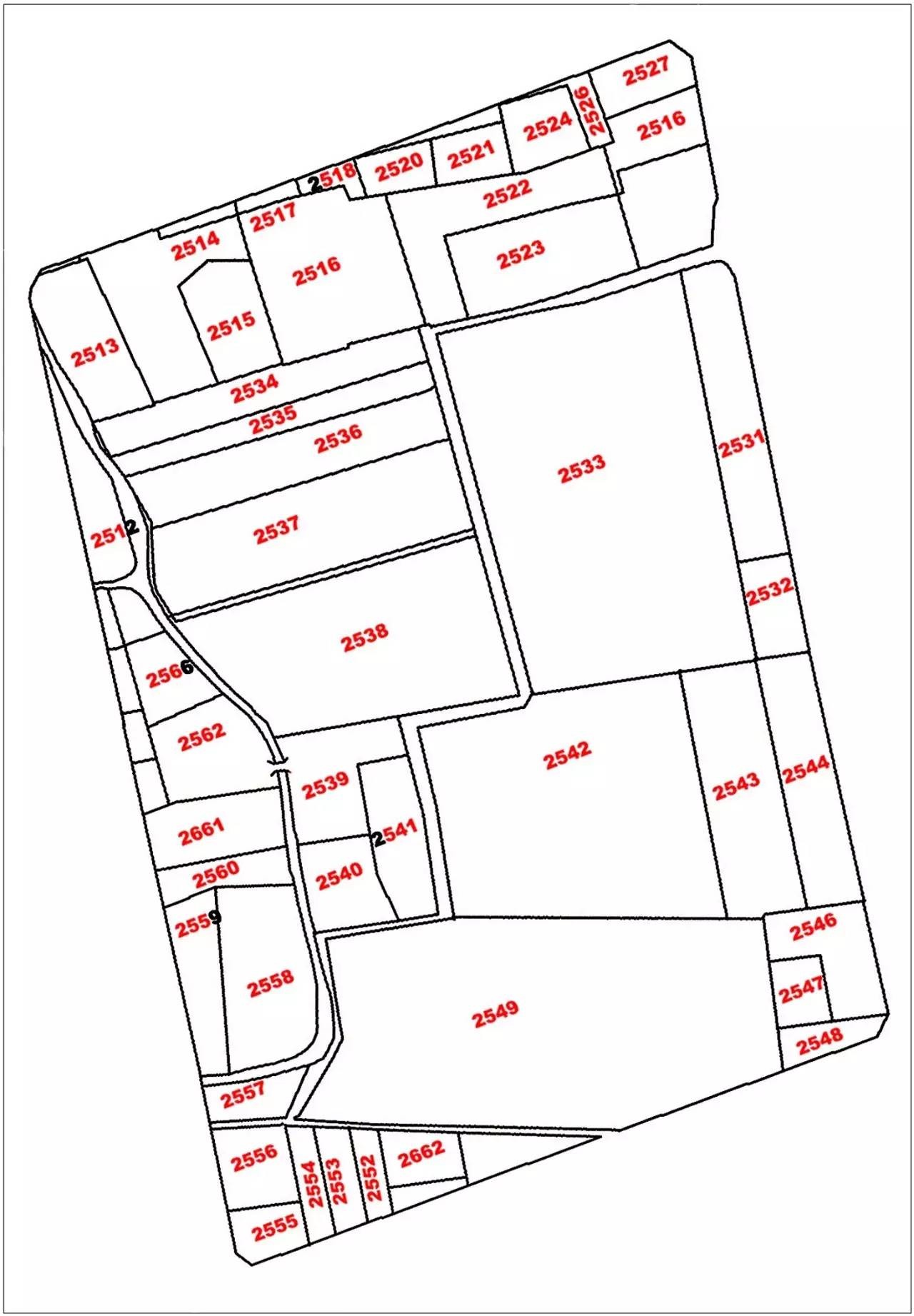

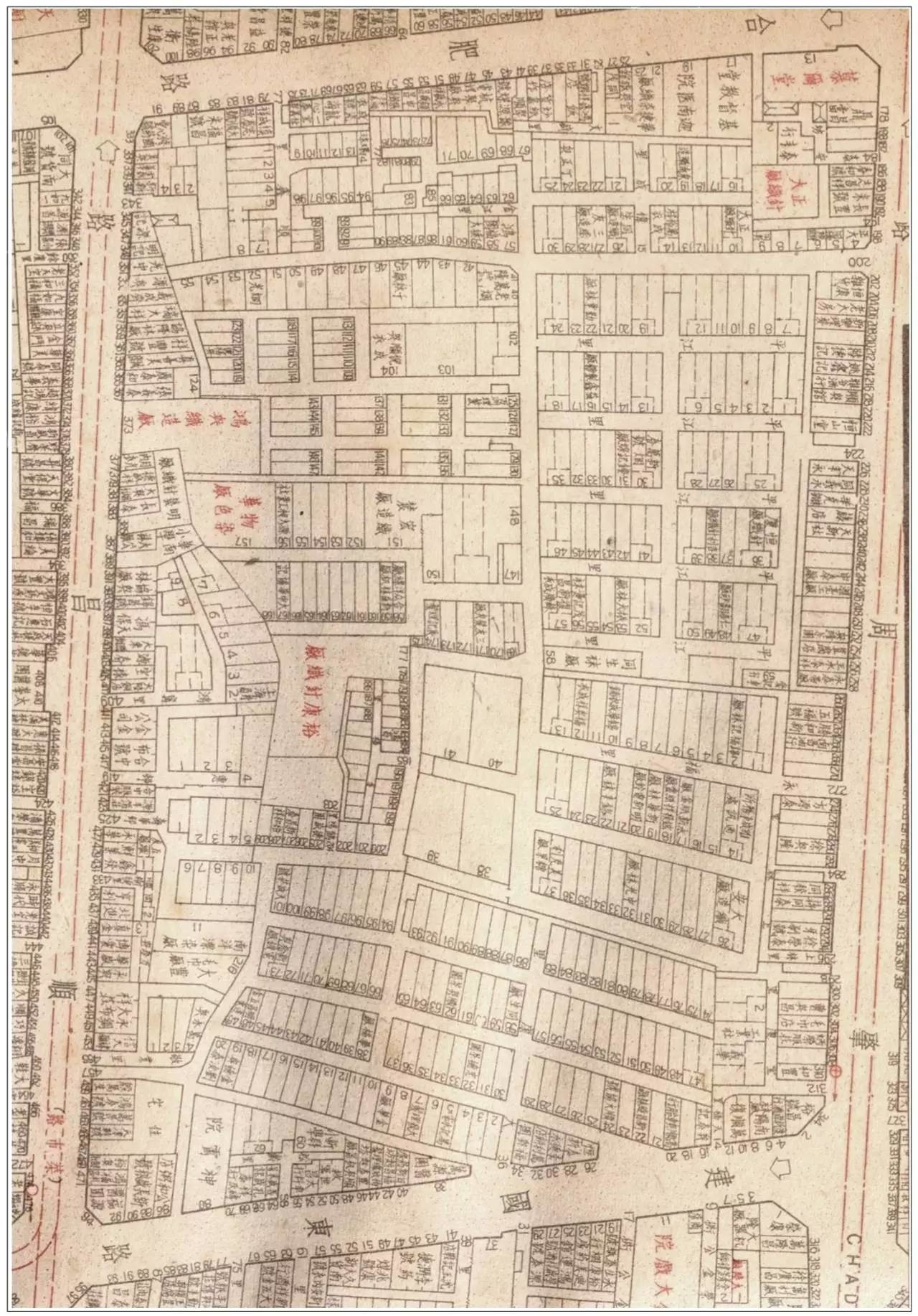

案例地块取自上海黄浦区70街坊(旧法租界125街坊),地块东起肇周路,西至顺昌路,南临建国西路,北接合肥路

4a.街坊城市空间形态和建筑类型分析图(图片来源:刘刚绘制);4b.近代城市化进程中的河道与乡土地貌(图片来源:《法国租界扩张》局部,1920年,中国地理和地形学协会测绘);4c.石库门里弄街坊内私有地块格局(图片来源:刘刚根据《法租界公董局地籍册》中旧上海法租界125街坊地籍图编绘);4d.石库门里弄街坊建筑功能(图片来源:福利营业股份有限公司出版《上海市行号路图录》下册,1949年)

(1)沿街市房和小型商业[2]:“市房”曾经是近代上海建筑类型的常用名词,顾名思义,指的是临近街市的小型商业店面。市房几乎包覆整个街坊的外沿,除了作为城市商业设施,对于那些基于城市化之前的乡土地块格局形成,因辟筑道路而分割零散的沿街小地块,市房因其尺度和间距的灵活性,以及对异形地块开发的形态兼容性,客观上提高了土地利用强度。20世纪50年代末到70年代末,它的商业功能基本中断,自80年代以来又得以全面恢复。

(2)为招租牟利而建造的一般石库门里弄:作为石库门里弄街坊的主要空间内容,亦作为满足土地投资和住房租赁需求而大量建造的城市平民住房,它们的开发建造非常重视土地利用效率,因此建筑密度非常高,布局也比较灵活。兼之租界市政和工程管理部门从防火和公共卫生出发,针对石库门里弄的基本设施、间距和高度等进行了严格的法规控制,由此固化了这一住房类型的基本特征。

(3)为业主自用而建造的石库门里弄公馆:里弄公馆是一种大型的石库门里弄独立住宅。通常由受益于近代城市化发展的殷实人家投资、建造及自用(图5),多由城市化之前的旧宅翻建而来,因此与乡土时代的地缘和社会网络保持着特殊关联。此外,作为传世家业,它们不仅工、料远比一般石库门里弄考究,在建筑特征部位的样式选择上亦特别慎重,旨在宣示主家的文化价值观与立场,较之一般石库门里弄出于建设成本和招租便利的考虑,其样式内涵的文化寓意更为深远。里弄公馆进一步的价值还在于它们是私有地块开发的“空间-社会”核心,在同一地块内的剩余土地上,主家往往会连带开发建造以出租为目的的一般石库门住房或小型工坊,从而形成私有地块上的“核心-附生”的建筑组团关系,这是在近代上海城市街坊以下层面的“空间-社会”一体构造的关键特征。所以,石库门里弄公馆建筑集中体现了乡土的地理和社会空间如何向近代建成环境转变的过程,具有特殊重要的城市遗产价值。

图5: 上海市黄浦区肇周路200弄148号石库门里弄公馆门头立面(图片来源:刘刚提供,摄于2014年10月18日)

(4)街坊内部主要巷道:私有小地块的自主开发模式决定了必须借助其内部巷道来进行街坊空间的次级划分,以解决街坊内部各单元的可达性。这些主要巷道部分继承自乡道交通体系的残留或被填平的小型河道,部分是各里弄开发单元自组织形成的公共通道网络。它的存在说明了城市空间构成与建成环境历史的密切关联,以及各开发单元为了提高系统性的用地效率而进行的开发合作。

(5)公共设施:邻里的公共生活沿袭了江南城镇的传统形式:显得紧凑、富于娱乐性并面向基本需求,由此出现了小规模的宗教场所、公共浴室和书场等公共设施。但更应注意的是石库门里弄普遍缺乏更具现代意义的公共设施,比如教育和游憩空间等。其原因在于土地资源相对于人口(劳动力)价值的畸高成本,以及城市在公共服务质量、公共投入和社会公平上表现出的制度性局限。这种状况至今仍有一定程度的延续。

(6)里弄工厂及其附属空间:石库门里弄街坊内存在为数不少的生产空间,从事小型加工制造业,其中以纺织针织最多,另有少量小五金和日化等,部分利用石库门民居,部分有专门房屋。后者通常规模略大并附有简陋的工厂宿舍,往往在城市化之前就已经是生产空间,和该地块的土地利用历史关系密切。实证发现,不少里弄公馆在1940年前后也纷纷演变为包含生产功能的混合空间,显示在土地资源开发殆尽的情况下,人们会借助功能混合来进一步提高对空间的剥削强度,与此并行的则是普通石库门内居住密度越来越高。

(7)旧乡土时代的民居聚落残余:由于空间使用者(同时作为所有者)的家族内向性和复杂性,再开发遇阻的情况并不鲜见。部分未得翻建的旧乡土民居成为地缘上的孤立组团,其土地利用方式、形态特征和空间质量与周边的城市化建成环境有明显差异,且使用质量持续降低,进而成为功能较混杂的城市空间片段,常常成为被轻视的社会低下阶层的聚集地,进一步降低了其再开发价值。

基于以上论述可以看出,石库门里弄与城市化之前的自然和社会环境保有密切关联,而集中的近代房地产开发造成建成环境的极高密度,土地和空间利用达到极致,且大部分住房的设施标准较低,居住舒适度一般,缺乏独立的邻里中心和高质量的公共空间。探讨石库门里弄存废问题,无法回避这些被完整继承的城市空间特征共同奠定了石库门里弄再生的物质和社会基础。其缺乏空间弹性的密实构成、松散的社区主体性与有限的设施水平等历史基因,由最初的投机开发所决定,也预示了其应对发展冲击的先天不足。

2 作为特定住房类型的大规模开发建造终止

石库门里弄的存废是一个当代话题,但是,分析石库门里弄的“废”,合理的起点并不是眼下看到的“拆除”现象,而是发生于20世纪30年代初的石库门里弄的大规模开发建造终止。以上海的城市扩张和住房类型发展演变为视角,可以观察到开发建造终止的原因,通过分析,也可以看到其与今日之存废困惑的重要关联。

如前所述,一般石库门里弄房屋的大规模开发建造是为了出租牟利。因此,石库门里弄能够满足当时的居住需求,并形成对应的城市形态与社会空间;而从整个城市的发展来看,会持续发生更多类型的居住需求,也会不断出现有更丰厚投资收益的空间形式,并刺激产生更多的住房类型。据此,如果石库门拥有另一种历史——伴随着持续建造的不断改良和领域扩张,在更大的城市范围内满足不同社会阶层更多样的住房需求。那今天的石库门里弄存废之议或是另一种样貌。

但是,就近现代城市发展演变的事实而言,居住空间使用的饱和程度及其持续性超过了一切预测。在住房类型开始迅速丰富的20世纪20年代以后,由石库门里弄衍生而来的晚期石库门和新式里弄有效提升了建筑使用质量,但石库门里弄在其最初的建成区域却很少发生改良和更新换代,进而在停止开发建造的30年代初以后,石库门里弄很快成为一种城市固定范围的存在,以及由相同住房类型聚类而成的一种城市空间特定类型。

伴随着上海城市规模的扩张和城市社会日趋复杂化,时间序列上递次出现的各种上海现代住房类型产生了城市空间结构意义上的地点归属,住房类型——社会分异——空间区隔逐渐呈现出明确对应的空间图景[3]165,于是,20世纪30年代初的建造终止成为思考石库门里弄缘何由盛而衰的逻辑起点,而它之后的演变——从空间使用价值的“降”和再开发视角中空间交换价值的“升”——就成为值得探讨的内容[4]。

从使用价值角度看,石库门里弄的领域不再扩大、有组织的翻建改造不再发生,这意味着从20世纪30年代开始,它对城市发展的应对是被动的,而从停止建造后直至90年代,石库门里弄不断刷新其使用强度极限,导致建筑和街坊内部几无再可压缩的空间。合并考虑20世纪30、40年代的艰困时局和50年代后新制度下受限的住房维护投入,石库门里弄中的使用冲突只能不断加剧,生活环境质量日益下降,使用价值持续降低。

从交换价值角度看,随着城市的不断扩张,石库门里弄在存量住房中的规模比重日渐降低,与之对应的却是其城市区位的中心性日益突显。20世纪90年代以后,在实践政治的支持下,中心城的城市空间再度为土地投机市场所主宰,这种使用价值的降低和区位优势的突显,带来了再开发吸引力使其交换价值急剧上升。曾在19世纪后半叶的巴黎、20世纪60年代的纽约等地一再上演的现代中心城区空间竞争与大规模形变又要在上海发生。

3 石库门里弄的社会空间特征及其流变

直到20世纪50年代以前,石库门里弄的大部分社会空间是由相互独立的小型私有土地所有者、开发建造者和居住使用者这三者之间的社会关系所定义,这种既分离又联系的关系是一种重要的现代城市特征。这一阶段石库门里弄的社会空间表现为:自由流动的租客是主体人群,大规模居住需求支撑的空间利用持续饱和,空间流入和流出者之间的社会身份大体一致,由房地产权益决定的空间契约是社会个体间的主要联系。

在此期间,无论外部时局如何,也无论整个上海城市空间内部的社会流动情况如何,石库门里弄内的社会状况都未受到本质影响,所以其内部的社会空间特征不断自我强化,社会变迁缓慢。1929年后,相继颁布的系列法规又突出了“保护租客、限制退租”的管理规则,加之艰困时局下的移民住房需求旺盛和再开发的难度,于是,石库门里弄的再开发被实质性终止,社会空间遂随着物质空间一起固化下来。

20世纪50年代是石库门里弄及其街坊经历的第一个历史性转折,政社合一与生活集体化等政治运动对石库门里弄的社会空间造成了重大影响[5]。1958年后,居民与其所在地的关系随着户籍制的建立被全面固定下来,石库门里弄中人口的自由流动被迅速终止。在此期间,虽然新政权初期的政治运动导致部分人口迁出,释放了一些空间,但以缺乏居住空间增量为前提,因自然繁衍而造成过度拥挤空间的局面必将持续。另外,值得一提的是,通过在石库门里弄空间中建立基层组织和发展集体生活来建设社会主义新城市的努力,始终受到旧时代各种因素的微妙牵制,政治组织不够纯粹制约了社会空间重构的完成[6]78-81,因而产生了对里弄社会进行持续改造的需求。

从50年代末开始,随着日常生活被纳入国家计划体制的轨道[6]63,生活必需品实施集中供给,石库门里弄的社会空间里失去了繁荣的沿街商业活动,只留下很少量的国营商业设施。对高密度、世俗化的城市空间模式而言,这意味着曾经由商业驱动的、信息多元的街道所扮演的公共空间角色被新制度下的威权机构所取代,曾经带来丰富社会交往并与城市广泛联系的商业需求,被从石库门里弄中剥离出去。继30年代停止开发建造而造成的社会空间固化之后,石库门里弄社会与整个城市社会的分离进一步加剧。

继而,在20世纪60年代后期开始的大规模青年上山下乡运动中,石库门里弄失去了内部家庭组织的完整性和由代际衔接形成的生活方式延续性。这项政治举措虽暂时缓解了城市居住和就业方面的直接压力,但对于社会空间自我发展延续有很大的的负面影响。这一运动造成的直接后果是, 70年代末以后,出现了伴随着种种城市社会和家庭内部冲突的知青返城浪潮,知青们的疲惫归来在客观上造成了石库门里弄这种特定的城市空间类型中就业、社会福利和住房供给的严重脱序,加剧了社会能量的消耗,并进一步固化了石库门里弄作为“城市问题空间”的一般社会价值判断。这种状态下,当20世纪80年代高强度商业化重新席卷城市空间后,内外都遭到剧烈冲击的石库门里弄开始全面丧失自我修复能力,沦为功能、环境、人口等意义上的中心城区社会边缘空间。

20世纪90年代中期开始,大规模的上海中心城旧区改造纷纷瞄准这些区位优势突出、改造需求迫切的石库门里弄街区[7] ,“基于所有权集中的开发权集中”与“房屋土地的再商品化”为其带来第二次历史性转折。在上海当代城市再开发中,虽然偶有类似前卢湾区44街坊这样的修缮改良式更新个案,但以“开发容积率奖励”为核心特征的旧区改造机制迅速地全面占据主导地位,现状的社会空间和物质空间同时开始被彻底清除。进而,通过比较石库门里弄与新建居住小区的使用质量差异,一种广泛认识就此形成:石库门里弄的物质和社会主体可以、也应该被计入再开发成本并加以翦除,以实现经济增长和民生的双赢,带有福利色彩的改造在各方面,尤其是经济考量上,被认为是不可行的。

基于以上梳理可以看到:以上海城市演变为背景,随着城市住房类型的不断进化和丰富,以及城市空间内部差异的形成,石库门里弄经历了一个跌宕的过程——从大众化生活空间逐渐退化为当代城市再开发意义上的社会边缘空间。

4 石库门里弄的存废对未来上海城市风貌特色的影响

石库门里弄经历了文化意义上的三个上海:勃兴的早期现代大都市、激荡的社会主义大都市,以及爆发的当代全球城市。作为大众的生活空间,它是上海文化记忆和城市风貌特色的重要组成。虽然“绝大部分”石库门里弄迄今为止并未成为法定的保护对象,但将之视为城市文化遗产仍旧是一种社会共识。究其存废未卜的当代命运,更深刻的意义或许在于它宣告了“上海地方性认同的未来不确定性”。

石库门里弄是如《瓦莱塔宣言》所称的“历史性城区”的重要组成部分[8],具有完整表现上海城市社会与文化身份沿革的空间结构。在城市变化中,如果能以历史特征为基础去改善建成环境品质,则未来上海城市风貌特色将含有更多元的城市空间类型。更何况石库门里弄的形态特征中含有很多正在重新得到承认的空间价值,比如街区内部的多功能性和丰富关联、其人性化的尺度和丰富的建筑形式,以及其文化指涉和个体差异并非空洞的公共性和纪念性,而是与日常生活紧密相关。

此外,包含石库门里弄的未来上海城市风貌特色将更好的支撑对自身历史的再认识,乃至深入反思。石库门里弄充满了现代化和城市化历史的痕迹和细节,它们看似只是这座巨大都市过往的日常生活琐屑,甚至被用曲解的“历史的泡沫”[9]来形容,但正如大卫·哈维(David Harvey)所提醒的,日常生活里存在着宏大问题①。一方面,这些经验性的内容对认识整个国家范围内进程不一的城市现代化转型有借鉴甚至警示作用;另一方面,对于当代城市化再发展中的社会意识形态而言,通过正视其现实与潜能的冲突[10],可以帮助建立与“现在”的思想距离,从而为城市发展所需要的进一步改变创造条件。

最后,包含石库门里弄的未来上海城市风貌特色意味着更好地应对大规模经济、社会流动导致的城市认同危机。对于一个建立在多元族群基础上的全球城市而言,慎重对待城市遗产是理性面对文化分歧、消解价值冲突的途径之一。石库门里弄作为一种普遍的城市情感归属对象,同时作为日渐失去自我维护能力的城市空间,考验着当代人的价值思辨和实践创新能力。如果它能够实现再生,其意义不仅在于解决城市发展中的实践冲突,更可被视为某种深刻局限已被逾越的象征。

① 语出2016年6月7日大卫·哈维在南京大学的演讲《价值实现危机与日常生活政治学》。

5 石库门里弄继续作为大众化生活空间的可能性

1950年代之前的石库门里弄代表了基于人口自由流动与集聚的现代城市化居住方式,以及所有权和使用权分离的现代城市居住空间。其后则成为带有国家福利性质的公共住房,并定义了上海中心城的生活空间主体形态。

然而城市空间的增长,特别是新住房类型的开发一直在削弱石库门里弄作为大众化生活空间的地位。这种态势在1990年代中后期开始重新启动土地和房屋市场化开发机制后,随着更大规模与更高质量的商品化新住房类型开发而逐渐达到今日的“临界”状态。在此我们看到的是:以空间和环境的居住质量问题为起点,以改善民生和经济增长的政经耦合效应为依托,在填平租隙(Rent Gap)和创造利润的开发诱因作用下,一系列显性和隐性力量自上而下主导了对石库门里弄快速而大规模的拆除。

值得关注的是,随着加强保护的呼声渐高,现实里亦出现了新天地、田子坊、建业里和步高里等实践案例,并被学界归纳为对应的四种模式[11-13],然而对于量大面广的城市再生对象而言,这些模式的普遍性值得怀疑。它们更像是消费文化和文保封闭体制的窗口,而非房间里的内容。在石库门里弄的形态、规模、区位和文化等基本城市属性中,其占地之广和总量之大,决定了大众化生活空间是其功能和身份的不二选择。石库门里弄今日之危的主要原因在于与此脱离,而其再生的机会也在于能否找到再生模式具有普遍性并能适应其需求规模的功能定位,进而重建其作为大众化生活空间的地位。沿着这个逻辑很容易发现,对石库门里弄的再生路径,应该严肃考虑其通过适度改造而成为一种特殊“城市保障性住房”的可能性。但事实上,对这个方向的探讨仍旧十分缺乏。在实践中,比较接近此种模式的局部探索以20世纪90年代初对当时的卢湾区44街坊旧区改造为代表,但其却在同时兴起的市场化城市再开发运动中昙花一现。

假定新形式的“城市保障性住房”是石库门里弄成为新的“大众化生活空间”而实现再生的重要路径,则其可行性具有如下多项实际支撑:首先,基于历史原因,几乎全部的现状石库门里弄均为国有产权的政策性租赁住房,居民为承租人,但在实际的房屋产权交易上又具有准产权人的地位,这种灰色状态与当代城市保障性住房的社会性质与产权特征非常接近;其次,居民是上一轮城市住房改革中被滞后解决住房问题的主要群体,相关行动具有正当性和迫切性;再次,石库门里弄的存量规模较大、生活配套设施完整,推动房屋和设施改造的直接成本边界比较清晰,可以有效降低城市重构的社会成本;最后,因其中心城的区位因素,在实施成套改造和确权落实后,如果配套的流转管理跟进得当,其内部的良性社会流动可期,这对解决中心城区更多样化的住房需求,并促进城市的活力,有着重要的意义。

如果石库门里弄能够再次成为“大众化生活空间”,就意味着上海未来将拥有的不仅是在遗产名义上的历史性城市景观,也是当代城市更新与重构的重要成果。但是,为什么“城市保障性住房”在眼下没有成为石库门里弄再生的主要考虑目标?这需要回到城市再开发模式的转型问题上展开讨论。

6 石库门里弄再生与城市再开发模式的转型

无论在何种社会制度下,政府在城市再开发中的态度、职能和角色都非常引人瞩目。在以旧区改造为名的当代上海市中心城区再开发进程中,政府在大规模拆迁带来的现实收益与并非立竿见影的综合成本之间选择了前者,并和市场力量一起直接干预了大规模的空间重建,由此形成以“大拆大建、人地分置”为特征的城市再开发模式。

这种模式与战后美国大城市的内城更新运动及其演变类似,同样引发了基于社会公正、包容性发展、环境可持续等议题的批判性反思。但与之不同的是,在城市发展的历史参照系已经全面进化的前提下,我们的城市还不得不面对着社区主体缺失、转型方向与目标尚未明确的尴尬。因此,如果以“城市保障性住房”为假定的目标视角,则石库门里弄再生的实践路径与城市再开发模式的转型是否互为条件,可以从以下几个方面展开讨论:

首先,城市空间内部的不平衡发展不可避免,需要通过公共政策引导并修正阶段性的发展目标。具体来看,既有模式下的石库门里弄旧区改造导致了剧烈的城市重构,新旧替代之间的文化断裂愈演愈烈,粗暴呆板的商业地产自身也陷入衰退,这些都提示了中心城区的再发展处于某种临界状态。而以倡导石库门里弄再生为代表的当代遗产保护,正是借助更具多样性的价值议题来促进建成环境变化管理中的观念、目标和策略修正[14],这种旨在发展再平衡的介入,必然唤起对既有再开发模式的重塑,特别是适度约束由再开发引起的大规模、运动式的空间人口置换,并对历史居住空间这一城市功能进行再认识。

其次,基于城市再开发资源相对集中在上海中心城区空间的现象,在理性区别基础上促成市场利益导向和公共利益导向的再开发合作水准提高,是城市“提质增效”的主要手段之一。而在现实中,对过分强调增长及其“单一路径依赖”的担忧越来越普遍。如果要有所改变,则“在老的城市肌理上形成新的城市空间类型”是值得探索的目标之一。但既有的再开发模式在面对这种更为复杂的功能、空间、社会一体化目标时并不胜任,进而对更公正的“都市性”发展形成了阻碍[15]。

最后,历史保护的兴起反映了后工业时代城市空间再生产的结构性问题,即空间体系中的区位竞争。既然中心城区是好的,那么谁将留在这里?因此,未来上海中心城区历史区域的人口社会构成、城市活力及其空间形态,需要重新去定义。体现在中心城区的居住功能和住房类型这两个问题上,挑剔地说,现实的城市发展政策在前者上的粗放和在后者上的僵化明显存在,到底中心城区的居住功能与其它核心功能之间有何互动?一刀切的居住区规范和城市规划技术条例是否适应中心城区的多样性住房需求?城市再开发与土地利用模式调整、功能混合和城市活力的关系为何?这些都仍有待深入研究。此外,在人们对石库门里弄重新作为大众化生活空间的前景缺乏信心的背后,存在着对中心城区空间体系的价值偏见,社会普遍习惯于按照房地产开发定义的“地段”差序格局把城市空间价值视为一个向心的垂直体系,而非一个混合的、平等的网络体系,这些忽略文化多元、社会平等的片面见解,说明上海和其它全球城市之间还存在距离。

近年来,基于存量发展的“城市更新”概念获得较多期待。但此时的“城市更新”和较早的“旧区改造”之间有何区别?严格管控新增建设用地,意味着在优质的中心城区,再开发空间资源的稀缺性得到加强,这样,位于中心城区的历史街区的再开发吸引力理应陡增。沿着这种逻辑看,石库门里弄怎么摆脱被拆除的再开发机制惯性呢?再回到实践上看,旨在促进增长的政府意志和法定规划工具的密切结合、“二次征询”为代表的行之有效的房屋征收办法、容积率奖励政策支撑的市场化开发等因素构成的完整、严密的再开发机制,甚至形成了中心城再发展的路径依赖。于是需要追问的是:现状机制里还存在自我扭转并推动石库门里弄再生的实践空间吗?

7 结语

当代历史保护正处在以现代城市再发展为特征的历史进程中,这一阶段在戏剧性的城市繁荣与冲突背后,自由化、私有化、市场化的思想影响与经济全球化深刻互动[16],空间和社会流动频繁,历史和现实的分离加剧。因此,包括历史保护在内的各种事务纷纷走出各自的封闭领域,在关注城市和城市研究上实现了思考的再集中化,进而希望找到共同切入点进行实践合作,以避免各自处于不停的危机与干预中,并为介入管理与对象需求之间产生新的冲突而烦恼。

本文尝试提出:针对作为文化遗产和大众化生活空间的石库门里弄,实现其再生需要将历史保护和其它城市事务从原来各自的着眼点集中到“促进城市社区发展”这一共同问题上来。石库门里弄的危机,一方面源于城市空间构造缺乏弹性、设施水平严重落后和内部社会矛盾淤积;而另一方面源自社区主体性、完整性和稳定性的缺乏,导致无力承受来自上部的政治决策和来自外部的投机资本联合冲击,最终使石库门里弄沦为“增长机器”的一部分原料。

从可持续发展角度来看,当代中国城市问题的很多方面都源自城市发展和社区发展的脱节,以及由此造成的空间再生产方式单一化、空间形态创新不足、空间资源利用短视,以及空间收益分配不合理。这些情况使我们的日常生活看起来总是缺乏多样、优美而人性化的场所。石库门里弄的存废就是这个城市问题的典型体现。城市必须认识到,转向重视社区发展而带来的经济增长中对公民权力、社会保障和文化自由的尊重,并非削弱行政效率、市场和创新,而是实现城市进一步成功的前提条件,是将城市的成功与更多人的幸福联系起来的必然路径。同样的,通过促进社区发展来实现石库门里弄的再生,进而实现文化遗产保护,也能更好地证明当代历史保护作为城市事务之一的核心价值——理性质疑体制、帮助社会介入城市空间变化管理、尊重城市事物的价值多样性。

[1]刘刚. 上海前法新租界的城市形式[D]. 博士学位论文. 同济大学建筑与城市规划学院, 2009.

[2]卢汉超. 远离南京路:近代上海的小店铺和里弄生活[J]. 罗玲, 任云兰, 译. 城市史研究, 2005, 00: 238-266.

[3] Knox P, Pinch S. Urban Social Geography, An Introduction[M]. 6th Edition. NY: Routledge, 2010.

[4]Molotch H. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place[J]. American Journal of Sociology, 1976,82: 309-332.

[5]翁其荃, 王祖敏, 刘志荣, 张如海. 组织起来,走人民公社化道路——红旗里弄委员会调查报告[J].复旦, 1960, 06: 12-19.

[6]张济顺. 远去的都市:1950年代的上海[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015.

[7]《上海住宅(1949-1990)》编辑部. 上海住宅(1949-1990) [M]. 上海: 上海科学普及出版社, 1993: 29-30.

[8]ICOMOS. 关于维护与管理历史城镇与城区的瓦莱塔原则[R/OL]. ICOMOS, 2012.

http://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/Valletta_Principles_Chinese_language.pdf

[9]Braudel F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vol. 1[M]. 2ndEdition. Siân Reynolds, trans. London: University of California Press Ltd., 1995: 21.

[10]赫伯特·马尔库塞. 单向度的人:发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继, 译. 上海: 上海译文出版社, 1989: 127.

[11]常青. 旧改中的上海建筑及其都市历史语境[J]. 建筑学报, 2009(10): 23-28.

[12]朱晓明, 古小英. 上海石库门里弄保护与更新的4类案例评析[J]. 住宅科技, 2010(06): 25-29.

[13]“上海里弄住宅保护与更新”研讨会[J]. 上海城市规划, 2012(03): 98-103.

[14] Mason R. Theoretical and practical argument for values-centered preservation[J]. CRM: The Journal of Heritage Stewardship,2006, 3(2): 21-48.

[15]亨利·勒菲弗. 空间与政治[M]. 李春, 译. 上海: 上海人民出版社, 2007: 77.

[16]大卫·哈维. 新自由主义简史[M]. 王钦, 译. 上海: 上海译文出版社, 2010: 1-4.

本文选自《建筑遗产》2016年第4期

作 者|刘刚

刘刚,同济大学建筑与城市规划学院 副教授

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道