原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):地学·人居·生态 | ⑬略谈京津冀城市群的地学环境

地学·人居·生态

在2018年8月第十四期地景沙龙“人居·地学·生态”上,许多地学界的老专家与大家分享了自己的心得与体会。沙龙交流只是一个开始,我们借此总结了会上专家的发言,并与地学所近年来的研究成果汇集整理,以系列文章的形式展示出来,以期引起大家的讨论,推动学科间交流。

文/ 李同德,清华同衡规划院

01

背景

1.1 特殊的历史渊源

史前时期京津冀所在区域是我国古人类活动和繁衍的重要区域之一。到了公元前1万至5000年前左右的新时期时代,更多的古人类聚居场所在太行山前与华北平原的交接地带出现。太行山前平原与西部山区有着密切的文化渊源,人类活动区域逐步由山区向潜山地区,平原地区过渡。

太行山前与华北平原的交接地带地貌

从春秋、战国一直到隋唐时期,京津冀地区的人口、经济与文化中心均分布在太行山前的20公里范围区域,同时军事重镇分布在沿桑干河和汉长城以南地带。商代邢台率先发展成为城市;西周时期,燕国、邢国成为京津冀地区两大诸侯国;战国时期燕国的蓟、赵国的邯郸是该区域范围内的两大政治、经济、军事与文化中心。金代后,黄河摇摆范围南移,同时,随着京杭大运河商贸运输的繁荣,城市向华北平原东部拓展,海河流域水运发展亦形成城市。

京津冀地区西周时期地图

战国时期地图

(图片来源:简明中国历史地图集)

1.2 新时代的要求

2015年,国家出台了《京津冀协同发展规划》,该《规划》明确了京津冀三地功能定位。确定了京津冀“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路,推动有序疏解北京非首都功能,构建以重要城市为支点,以战略性功能区平台为载体,以交通干线、生态廊道为纽带的网络型空间格局。

京津冀协同发展规划布局(图片来源:人民网)

权威专家认为:从全国看,京津冀是继长三角之后,最有条件打造为新的世界级城市群的区域。这里有北京强大的政治优势和科技创新优势,天津强大的制造优势和研发转化优势,河北制造业基础雄厚、区位优势显著、商贸物流产业发达。据统计,京津冀区域面积21.6万平方公里,人口总数约1.1亿,其中平原地区平原约1250人/平方公里。

特别要补充的,最新中央确定的政府主导的雄安新区,在“京津冀世界级城市群”中地位突出。

02

京津冀城市群的地学环境

2.1 京津冀城市群的地学环境的变迁

华北地区在40多亿年地球发展演化中,经历了四次大的海陆变迁,到中生代的燕山运动后,进入新生代(6500万年开始),逐步形成了华北平原,北部为蒙古高原,西部为太行山,东临大海。京津冀地区处于蒙古高原、太行山、华北平原和渤海湾交汇处。

2.2 京津冀地形地貌类型的组成

京津冀地区由坝上高原(蒙古高原南缘)、太行山和燕山山地、华北平原北部、渤海滨海平原组成。

高原,本区的北部是蒙古高原南缘的坝上高原北部,西北是张北高原,东北是围场高原,海拔1200~1500米。

坝上草原(图片来源:坝上草原旅游网)

山地,位于太行山东缘山地和燕山山地,海拔多在500~1000米,最高峰是太行山北端的小五台山海拔2882米。

小五台山(图片来源:搜狐旅游)

平原,北京湾平原和河北平原,海拔50米左右;渤海滨海平原,海拔5米以下。

渤海滨海平原上的天津滨海新区(图片来源:和讯新闻)

2.3 京津冀平原

我们将北京、河北、渤海滨海的平原合称为京津冀平原,面积约占京津冀总面积的1/3,处在北侧是蒙古高原,西侧是太行山的半围合之中,落差千米左右。就地学环境而言,京津冀平原是城市最有发展潜能的片区,同时也是最应有效保护的地区。

2.4 气候

本区属温带大陆性季风气候,全年四季分明,春季寒冷干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴朗凉爽,冬季寒冷少雨雪。年平均气温10~13℃,一月平均-5℃左右,七月平均26℃左右,年无霜期180-210天,年降水量500-800毫米,分布不均,主要分布在7、8月份。

2.5 京津冀水环境

地区主要有海河水系、潮白河、滦河组成,其中海河水系最大,年径流量约100亿立方米。天然湖泊不多,河流中下游多浅盆式洼淀,最大为白洋淀。

历史上人口不多时期本区是不缺淡水的,适宜农耕,形成了不少古都、古城,如北京、天津以及保定、邢台、邯郸、承德、沧州等。民国以前,京津冀总人口估计人口在2000~3000万之间,目前人口增加到1亿,水资源十分紧张,南水北调工程使紧张情况稍有缓解,但控制本区域人口增长和耗水产业发展仍是必然选择。

2.6 京津冀生态环境

目前本区林木覆盖率总体不高,但据规划,林木覆盖率2020年将达到28%。

03

自然灾害

3.1 京津冀属于大地震设防区

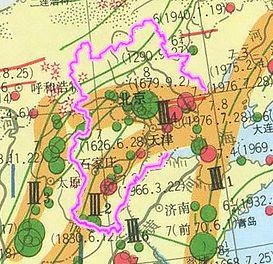

在中国地震震中分布图上,京津冀属于大地震设防区。

京津冀地震活动带主要有两个:燕山地震带、河北平原地震带。具体说就是,张家口-蓬莱地震构造带、唐山-河间-磁县地震构造带,另外还有两条新生地震构造带:庙西北-黄河口-聊城和三河-涞水-灵寿地震构造带。在这些地震构造带的交接部位地震活动频繁,是京津冀地震活动最强烈的地区。自有地震史料记载以来,仅河北省省内破坏性的地震就有52次之多。

在规划安排城市群布局和产业发展时要充分考虑可能带来的不利的地质构造环境和自然灾害因素,合理确定建筑物的抗震烈度,目前本地区的抗震烈度大部分定为8度设防,其余地区为7度设防。

地震带与地震历史记录(截至1996年)

3.2 雾霾

由于京津冀半盆地的地形特点,对近地面大气环流有一定影响,当大气环流较弱,或湿度较大时,人类活动向大气中排放废气难以扩散,就形成雾霾。这一地学环境特点与滨海的长三角、珠三角大气环流有利于污染质扩散不同。京津冀同处于一个半盆地之中,因此本区域的雾霾治理不是一个单个城市自身的问题,京津冀共同行动大幅降低排放总量,才是解决雾霾的根本出路。

京津冀临近中国干旱半干旱地区,处在中国西北和北方沙尘多发区,虽然建设了三北防护林,但林种单一,尚未能形成自然延续的生物群落覆盖。

04

京津冀城市群地学环境评价

根据笔者参与的人类聚居地学环境评价体系的初步探索研究成果(见《人类聚居地学环境评价探索》),结合京津冀城市群地学环境现实,对本地区地学环境初步研究作出如下评价。

4.1 区域地学基础性评价(满分26分)得17分

01 地学环境的安全性(满分8分)得4分

本区域属地震多发区,抗震烈度为7~8度设防,安全性为4分。

02 工程地质条件(满分4分)得4分

本区域工程建设基地平均承载力属中上等水平,其指标为甲级,得4分。

03 区域地学环境适宜性(满分8分)得4分

城市群处于京津冀平原,地形影响大气环流扩散,适宜性得4分。

04 区域一般自然灾害评价(满分6分)得5分

(1)风灾。常年基本无七级以上大风得满分3分。

(2)地质灾害。京津冀平原基本无大地质灾害,山区局部雨季有地质灾害,得2分。

4.2 区域水环境和水资源(满分16分)得5分

01 区域水环境(满分8分)得3分

本区域有效水面统计占总面积约2.9%,放宽得3分。

02 水资源(满分8分)得2分

本地区属缺水区,人均总量争取达到500立方米,得2分。

4.3 地学资源禀赋度(满分30分)得14分

01 有效土地资源(生存用地)(满分8分)得5分

本区域能列入生存用地约为全区域的33%(即7.2万平方公里),得5分。

02 气候资源(满分8分)得5分

本区域为暖温带,无霜期达到210天,得5分。

03 生态环境资源(满分14分)得4分

(1)生存用地上的林木覆盖率(满分6分)得2分

超过60%为满分,每降低8%减1分。京津冀平原上林木覆盖率估计不足22.3%,本区域得2分。

(2)自然环境自净力(满分8分)得2分

大气自净能力满分4。本区地形对大气循环不利,得1分。

自然水体自净力满分为4。本区自然水体不大,无自净能力,本区得1分。

4.4 人类活动对地学环境的干扰度(满分28分)得16分

01 区域开发强度(已经建成居民点区域面积占区域面积比%)(满分8分)得7分

已建成居民点包括城市、乡镇、村落、和种各类开发区,其总占地小于全国平均数7%得8分,每增加4%减1分,本区域开发强度达到9.22%,得7分。

02 区域居民点人均建设用面积(满分4分)得3分

区域居民占人均建设用地面积227㎡,本区标准为150㎡,按3分计。

03 人类活动对城市河湖水质的负面影响(满分8分)得4分

目前本区域估计达到3级的河湖不足60%,得4分。

04 人类活动对大气污染负的面影响(满分8分)得2分

京津冀平原区全年空气质量2017年,达到或好于2级良(笔者暂估算)260天计,出现5级严重污染(笔者暂估算)总计按15天计,由此合计得2分。

总计52分。

如果经过人工最大努力,林木覆盖达到50%以上;南水北调至少比现在增加1倍;基本不出现重污染大气;河湖水质常年达到3级,个别河段个别时段出现4级、没有5级。这样总分可达68分。

相关链接

序言

①再谈中国的人口分布与地学环境

②什么是人居地学?

③人居地学要做些什么?

④关中盆地地学特征与人文环境关系(上) ——关中地质背景与都城建设

⑤关中盆地地学特征与人文环境关系(下)——关中地学特征与地域文化

⑥京津冀地学环境对人居环境的影响

⑦四川盆地的地质地理环境与人居环境(上)——四川盆地及周边地质背景与多元文化

⑧四川盆地的地质地理环境与人居环境(下)——四川盆地人地关系演进

⑨全面认识人居地学环境

⑩人类聚居地学环境评价探索(一)——地学因子是宜居城市科学评价的必要指标

⑪人类聚居地学环境评价探索(二)——人类活动对地学环境的影响评价

⑫人类聚居地学环境评价探索(三)——人类聚居地学环境评价指标

文中图片除特殊标注外均由作者提供

规划问道

规划问道