摘要

从四川凉山彝族建筑营造中的结构构件“布杰”入手,研究其在彝族建筑结构发展中的演化历程,讨论早期中国建筑的重要历程,继而论证了彝族建筑中的“依色”与“布杰”的演化可以为“栋梁之材”的矛盾性提供一种自圆其说的解答,试探彝族建筑与中原汉族建筑早期演化历程的同构性。

关键词

凉山彝族、营造技艺、四川建筑、上栋下宇、结构演变、建筑人类学

四川凉山彝族地区如火如荼的新农村建设正在严重威胁美姑地区的传统彝族村落。凉山彝族传统建筑独特的形式、高超的技艺与其落后的社会发展阶段[1]及生产生活水平形成鲜明对比,早已受到中国建筑学术界的注意,但因为封闭偏远,并没有得到充分的考察与记录。2014年8、9月间,本文作者与两位同事抱着“碰运气”的心态进入美姑县,期望能看到尚存的老房子“最后一眼”。

此次旅行收获颇丰,同时,学术上的“颇丰”与美姑苟延残存的传统建筑形成巨大反差。我们找了两支匠人家族:凉山地区最重要的老匠人阿西拉颇,以及正在为自家建造新屋的年轻匠人吉吉阿里一家;参观了一处正在营建的施工现场,对匠人们进行了高密度的匠作技艺采访;并由老匠人带领,走访了美姑县内所剩无几的老房子。其中1940-1950年代建造的已属珍惜,而最古者,大约仅百余年历史。

这一次带有偶然性的抢救性考察记录,以及笔者对美姑县与匠人的回访,产生的成果包括一部个人制作的纪录片《寻找凉山彝族营造传统》,一份正在写作的美姑彝族建筑考察报告与营造技艺整理,以及本文。不同于前两者立足于对彝族建筑传统自身的记录,本文以彝族建筑营造作为切入点,借用人类学的透视镜来重新观察与思考中国建筑的早期历史,尤其着眼于一种深刻的中国建筑文化特征:“栋梁”崇拜及其背后的历史、文化可能。

“栋梁”与中国建筑的早期结构发展问题笔者关注已久。在中国文化主导的东亚建筑文化之外,其他主要木构营造区域,在建筑结构尤其是屋顶结构上都产生过丰富多样的结构形式。而中国建筑在有实物可证的建筑历史中保持了千余年较为单一的结构形式。这背后一定有强大的文化制约和思维方式制约。本文的一个主要结论——“栋梁崇拜”源起于“栋”在纵架时期的结构作用。凉山考察印证了笔者的这种理论构架,并为其提供了一个真实的案例与丰富的细节。

图1. 当地人心目中“美姑最好的房子”。

1. 拱架(ngop bop)

陈明达在《在中国古代木结构建筑技术(战国——北宋)》中在非常显著的位置着重介绍了凉山彝族建筑,引用“1963年原西南工业建筑设计院”在昭觉、美姑、布拖、越西、喜德五县的调查资料[2],彝族建筑“拱架”与汉族斗栱造型的相似性、及其高度发展的穿斗技术引起学术界的高度兴趣。

[i] 本文彝语词汇由老匠人阿西拉颇书写,彝族友人阿育拉则(杨志勇)、阿别木呷翻译为汉字及拼音。

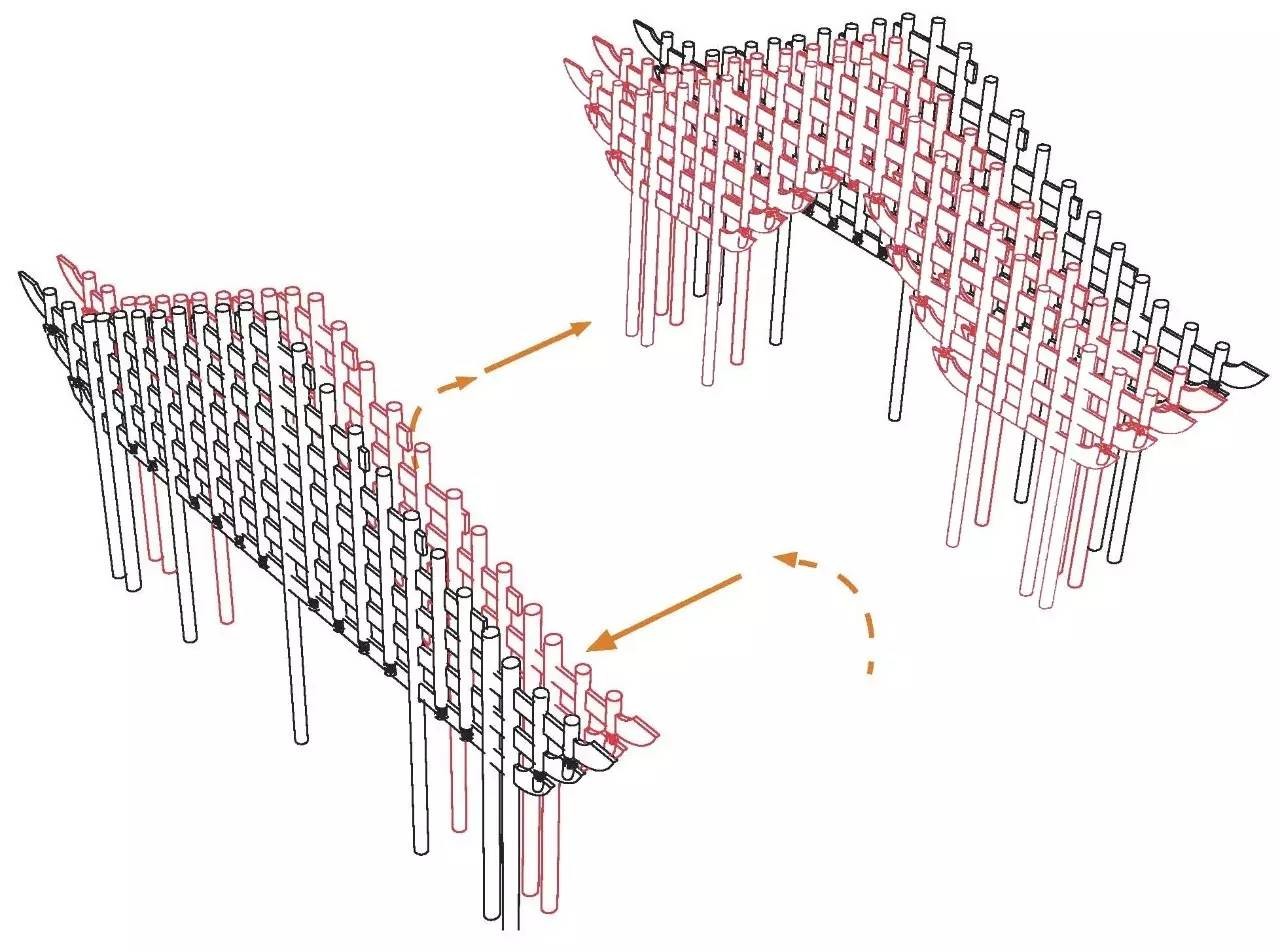

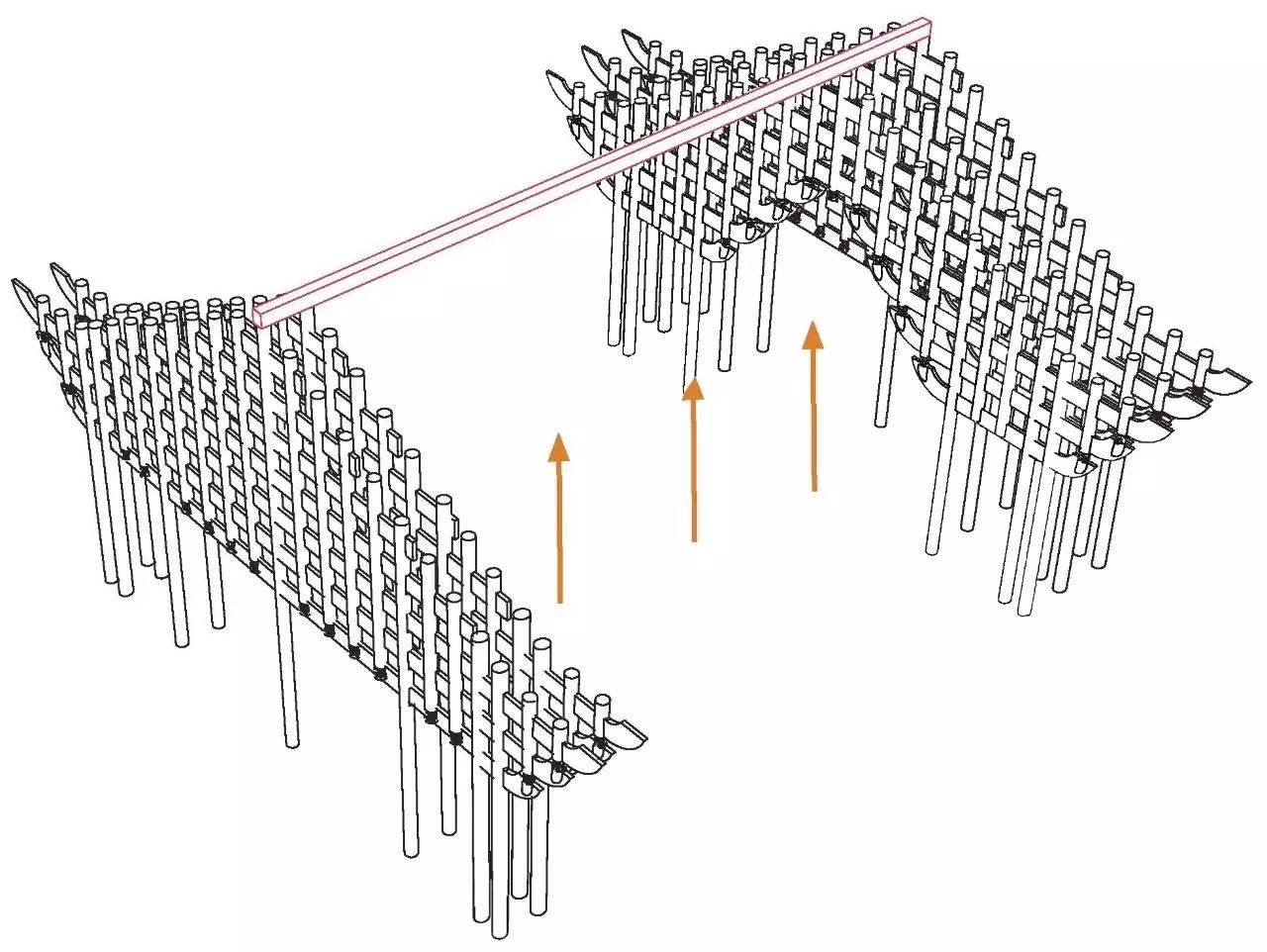

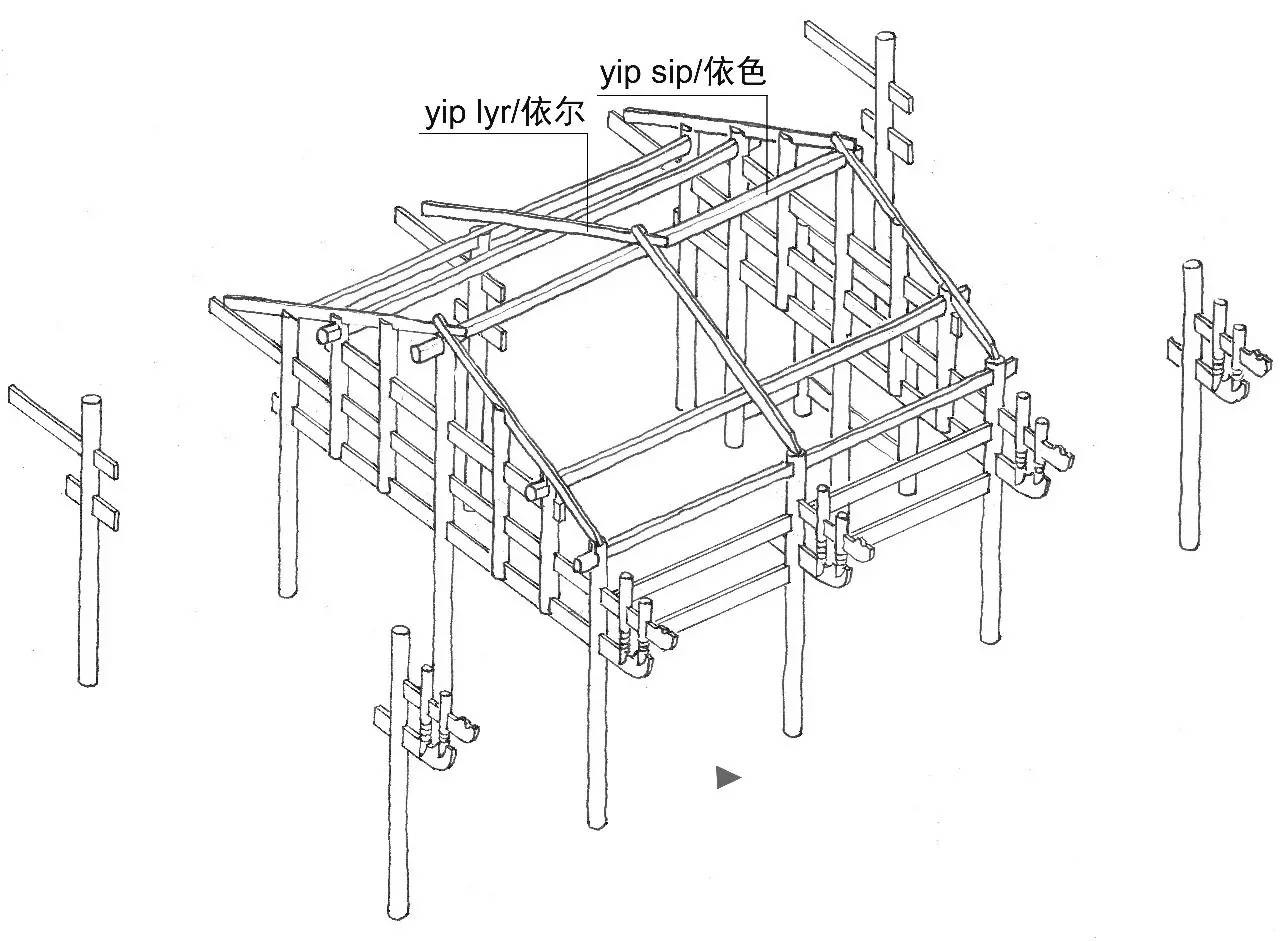

a. 扶立两片“司撇柱架”

b.扶立中央拱架,移靠至两侧

c.抬架“布杰”

d.将三片拱架移至其位

e.完成纵向穿枋

图2. 彝族房屋建造施工步骤(制图:吾超)

尽管用现代的建筑眼光理解困难,立架、放置一边、再移架的过程,从彝族匠人的施工便利角度,亦有其道理。穿斗柱架的施工,需要在地面上将整榀框架穿插连接好,然后将整片柱架扶立。扶架过程需要众人一起,用手推、用绳拉,用木杆、梯子顶。因此在有限的地基之内(四墙之内),尤其在拱架排布较密、间距较小时,不可能将各榀拱架逐一在原地扶立,先立起来的拱架必须移至一边,为后面的拱架让出空地。

另一方面,顶部的大梁通长,贯通五片柱架。倘若中央三片拱架到位,就会因为周转不开,无法直接拖吊到上面去。因此匠人们选择在中央各架业已扶起、靠在旁侧时,利用中央的净空,用梯子、用绳索、肩膀顶着抬到柱顶去。这虽不是唯一的施工方法[i],仍是可以操作的。

但在这种视角下,“布杰”自身的正义性就会倍受怀疑。为什么要坚持使用这样一根通长的巨木,而非汉族地区断止在每榀横架处的檩桁?同时,为什么在匠人的意识中,这根通长的大木,是整个结构中最为重要的构件?

3. “依色”(yip sip)

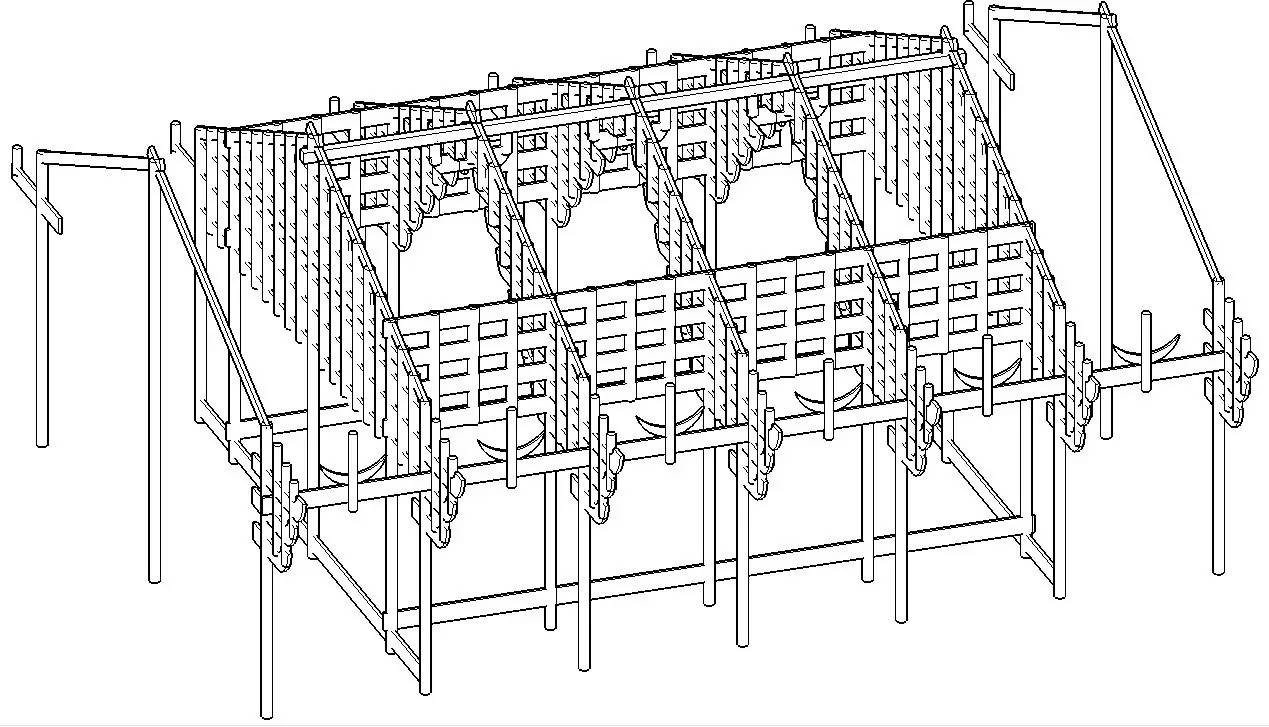

需要再次强调的是,这种密布拱架的房屋形式,虽然为当下的彝族百姓所喜欢,却是最近三十年左右才流行起来的样式。根据我们对美姑地区现存有限实例的整理,以及在凉山地区德高望重的阿西拉颇师傅口述,在过去的一个世纪、尤其自1950年代之后,美姑地区的建筑结构形式发生了迅速的演变。在拱架在美姑地区的使用之前,普通民宅使用一种普遍并简洁的结构做法,在两片“司撇柱架”之间架设一根大梁“依色”(ꑴꌌ,音“yip sip”),构成结构体,用“依色”支撑若干斜梁“依尔”(ꑴꇙ,音“yip lyr”),再或随意或规整地设置若干立柱,填充中部结构。

这种结构用相邻村落两座繁简有别的老屋:洛觉村1940年代老屋及合姑洛村1950年代结构为代表揭示:

[i]这是吉吉阿里一支匠人使用的方法,已经沿用两代。阿西拉颇则不使用如此施工顺序,而在所有柱架到位后,从房屋正面或背面将大梁“布杰”吊拉起来、再从屋顶搬抬到位。

a. 洛觉村1940年代老屋

b. 合姑洛村1950年代老屋

图3. 拱架出现之前的典型美姑房屋结构(作者自绘)

前文已经提及,“司撇柱架”之间是房屋的堂屋,而它们与山墙之间用于存储。两片“司撇柱架”与山墙(或山墙处的相对简单的柱架)之间联结则极为随意。甚至可以不做穿枋或省至极简。

“司撇柱架”之间的结构体错误!未定义书签。),即“依色”—斜梁及立柱,表现出明显的纵架特征:

-

斜梁“依尔”的顶端架在“依色”上,下部的支持方式多样:可穿入檐柱,亦可以架在柱间穿枋上;

-

斜梁与同侧檐柱不一定要位置对应(图 3a);

-

斜梁左右两根不一定相交,可以一定距离相错布置(图 5),相应的檐柱在平面上不对位;

斜梁与檐柱组合相对成熟的形式是人字架,即左右两侧斜梁位于同一个平面上,顶部在“依色”之上搭掌相交,尾部入柱,前后檐柱间有横梁拉结,横梁上立有短柱支撑“依色”(图 3b)。

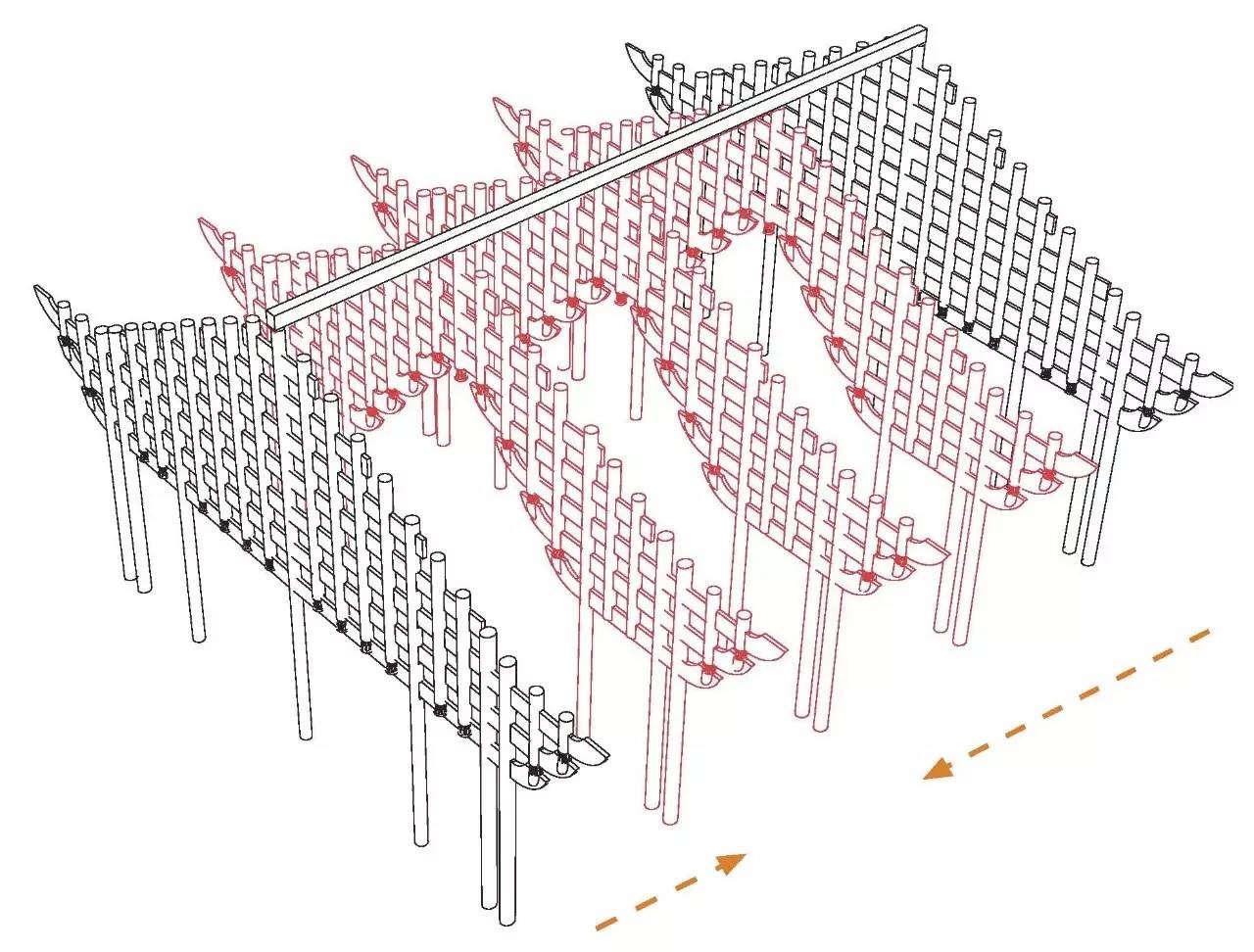

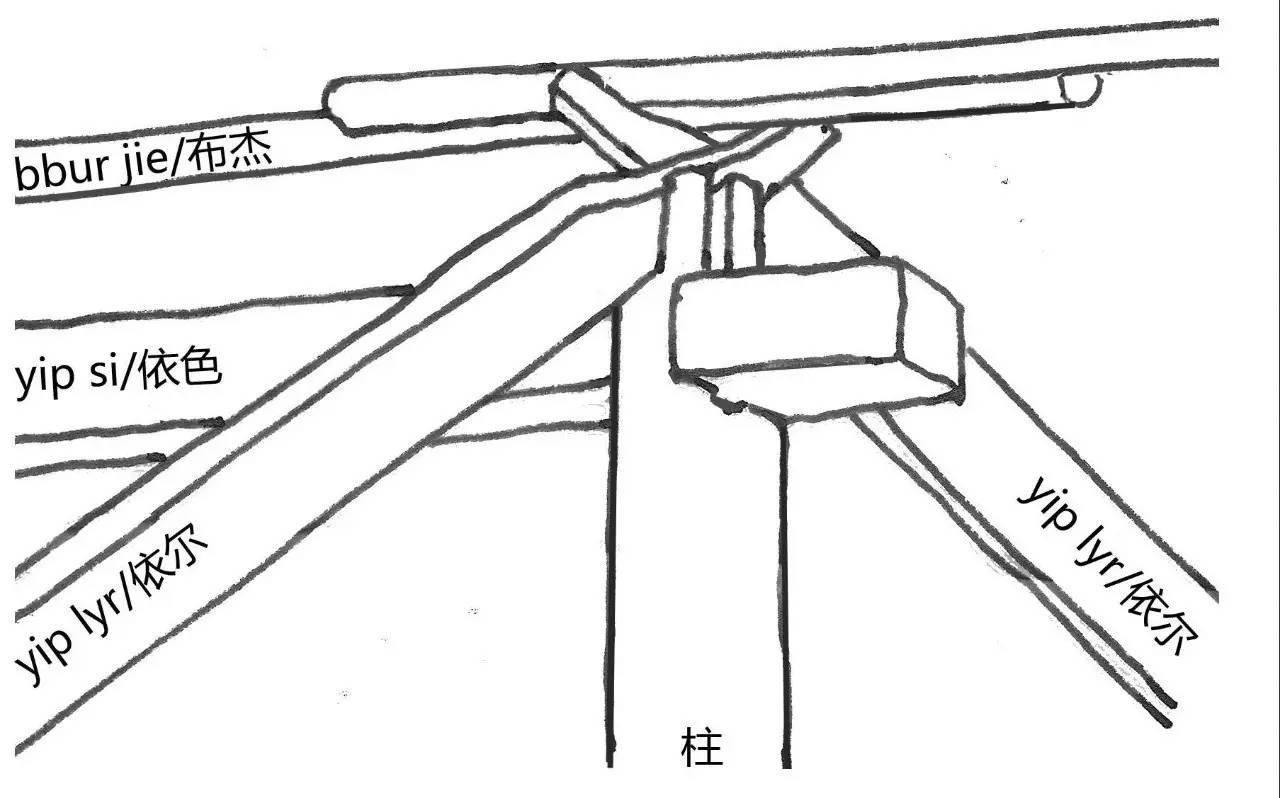

“依色”之上,另有一根与之平行的构件,称作“布杰”(图 4)。“依色”承斜梁,斜梁承“布杰”。

图4. 布杰与依色关系示意

图5. 四季吉村50年代老屋,斜梁左右相错,搭在依色之上,依色中央尚留有装饰痕迹

在形式发展后期,拱架普及,斜梁消失,此时“依色”与“布杰”合而为一。因此吉吉一家将顶上的大梁称为“布杰”,并认为它同时就是“依色”。

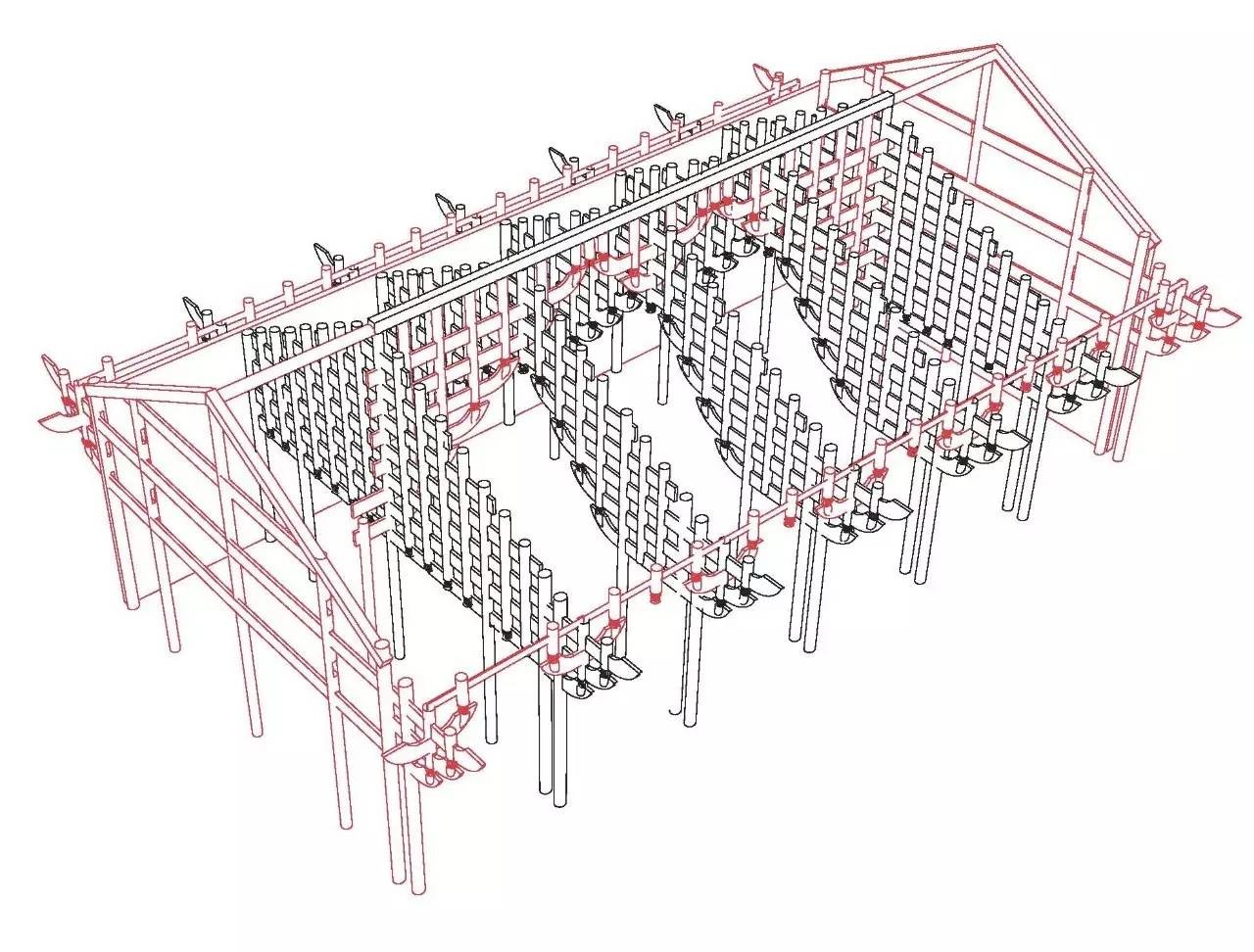

1950年代之后,拱架在美姑地区始现,1970年代末期开始在此流行,在相对讲究的房屋中逐渐全面取代了中部的斜梁—立柱组合。拱架在美姑地区的发展历程,仍然体现出结构与技术演化的特征。早期仍有一个阶段较多地保留顶部的斜梁。即拱架支撑“依色”,而拱架顶部的斜梁架在“依色”之上(图 6)。2000年之后,斜梁因为不再需要而难得一见。

此外,2000年之前,每片拱架在纵向仅与“依色”联系,相互间还没有产生直接的联系(图 6)。2000年之后,开始流行在“依色”下方施用纵向穿枋以及牛角拱构架。

最近十余年,凉山彝族房屋对装饰性较强拱架的偏爱愈重。晚期至夸张奢靡地步。

图6. 四季吉村书记宅,1997年阿西拉颇建

已全面使用拱架,但拱架顶部保留斜梁。

由以上可以得出彝族房屋近百年演化的几个关键性结论:

-

从纵架结构体系向横架结构体系的转变

彝族房屋体系在早期,在“依色”-斜梁-柱的配置关系上,体现为一种纵架结构体系;斜梁与柱结合,形成人字架,开始成为一种完整横架。人字架发展至拱架时期,终成为较为典型的横架体系错误!未定义书签。。

但即使在拱架时期,纵架特征仍有得到保留。吉吉家在盖房时,会将中央一榀拱架斜置(即与平面纵向轴线不垂直),使前檐柱间距与后檐柱间距不等以获得内部家具配置所需的合适柱间距。

-

“依色”在纵架结构中是结构主体

纵架的最直接体现是,纵轴上贯通整个结构主框架的“依色”是结构主体,支撑房屋内部斜梁柱架。

由此,我们可以理解彝族匠人对于“上面那根大梁(即‘布杰’,同时也是‘依色’)是最重要的”之谓,以及吉吉家房屋保留“无用”的通长大梁的做法。这来自一种匠作传统,业已持续百年以上,而最新的变化发展不二三十年。

-

“依色”的弱化与斜梁的消失一致

随着装饰性结构的发展,人字架开始与层层出跳的牛角拱相结合,层拱“缠绕”着斜梁,像蔓藤一样发展到脊部,人字架的两半部才终于有了结合在一起成为横架的必需性,“斜梁+层拱”转变为“斜梁+拱架”。即使在这个时期,斜梁仍然是搭在“依色”之上(图 6)。

即使当拱架摆脱了已经失去作用的斜梁、并反过来承担起支撑“依色”的作用时,“依色”仍然对拱架的稳定贡献力量。只有当纵向的穿枋将全部的柱架“系”到一起之后,“依色”的结构意义才淡化在茂密的柱枋丛林里(图 2)。

“依色”与斜梁是一对搭配使用的结构;当斜梁消失(被横架取代)时,“依色”与“布杰”合而为一。

1. 川蜀大斜梁

彝族建筑中的“依色”承斜梁,斜梁承“布杰”的做法,使我们想起近在川蜀地域之内的另一种汉地建筑结构:元明殿宇中的“大斜梁”。

如果彝族建筑的斜梁“依尔”可与蜀地大斜梁对应,“布杰”与脊檩对应,“依色”则相应于“大斜梁”下面的顺脊额枋。

不止于构造。蜀地大斜梁最常见的位置用在“当心间补间”,即面阔中轴线上。彝族房屋不具有汉式建筑“面阔”的概念,但斜梁“依尔”使用正在长轴正中。二者在位置上也是相应的。

图7. 四川省思依县五龙庙大殿(元)当心间“大斜梁”

关于蜀地“大斜梁”结构的发展源流,建筑史上并没有定论,但一般的认识,会归入元代时期中国南北同时广泛出现的使用天然木料、弯木以及斜梁、减柱的粗犷传统,并与北方早期“叉手”结构、近代人字桁架归为一类[3]。

倘若暂时放下为蜀地大斜梁结构与大地域范围内官式做法建立联系的追求,从地方民间传统的发展来反思的话,彝族建筑可以为我们提供一把特殊的透视镜。

不争的事实是,彝族木构建筑在发展中曾经吸收过蜀地汉族建筑的影响(例如彝族人认为悬挑出拱的做法就是从汉族学来的),并保留了一些较为“原始”的做法。那么“依色”与斜梁“依尔”的搭配做法,何尝未有可能同样来自周边的汉族建筑影响。当这种传统在汉族地区消失――这个消失在边远的山区可能也会相对较晚――之后,在彝族建筑中得到了遗存。另一方面,“依色”―斜梁“依尔”的搭配做法,在彝族建筑中具有清晰的结构演变逻辑。这套演化过程,有可能折射出汉族地区曾经经历过的演化路径。即蜀地元代的“脊檩-大斜梁-顺脊枋”配套结构,有可能来自本地民间建筑传统[i][4]。

2. 栋梁=脊檩?

中国建筑营造最重要的庆典,通常并非在建筑整体完成之时,而在“上梁”之日。上“梁”,安置建筑的“大梁”,即栋梁,“栋”。

“栋”的释义,在宋式建筑中就是“榑”,在清式即桁或者檩[5]。但今天一般的中文语境而言,在“栋梁”、尤其是“栋梁之材”的喻意下,特指脊檩。现实仪式中如果脊檩被横架分割为多段的话,则指当心间的那段脊檩(图 8)。

[i]根据王书林,元代“大斜梁”结构仅见于相对低等级寺院,不见于敕赐寺院。

图8. 紫禁城神武门,屋顶施天花,草架心间的脊檩仍然被锦绣的彩画团团包裹。(拍摄:赵鹏)

为脊部木构件的完成举行庆典可以见于许多木构民族(譬如德语区也有相应的Richtfest,同样在木构竣工、而瓦作未行之时举行)。但多为庆祝“完工”这一事件。唯有中国在建筑文化中表达出对“栋”这个建筑元素自身的尊崇和神圣化。

在汉族地区,上梁的时日要特别选择吉时,“栋梁”则享有近乎被“崇拜”的地位。它的木料必须要特别选择、保养;它对运输特有要求,例如砍伐之后不可触地;它不可以接受“胯下之辱”(人们,尤其是女人,不可以跨越大梁)。人们为它的上梁仪式杀猪供酒、请神作法。梁上依各地习俗作特别装饰和供奉。

但与“栋梁之材”之喻给人的直观感受不同,作为脊檩的栋在唐宋以降的建筑中并没有与之相应的重大结构意义。对于层叠式的抬梁构架,它只是安置在最高最中的那一根承载屋面的构件而已,在穿斗建筑中,除此外它再稍略为结构稳定性做出一些贡献。即使“至高”与“中正”可以赋与它殿宇的化身之喻意,从结构与材料的意义上,“栋梁”这根构件自身并不需要多么了不得的材料。何德何能,承担起“栋梁之材”――家国要任的重大喻意?

3. 栋梁≠脊檩

与汉族的“上梁”仪式相似,彝族也有特殊的上梁仪式,其主角是“依色”。传统上,当“依色”中部有短柱从下方支撑的时候,短柱与“依色”的交接位置――“依色”的榫洞中,会埋入金银(在上梁仪式之前填入,卡在洞内)。安置“依色”之时,也会宰牛办酒做庆典。

从这个意义上说,“依色”对应于在汉族建筑中的“栋”。

这带来一个矛盾。“依色”在彝族建筑中,并非脊檩。只是在后期与“布杰”合而为一,才出现于脊檩的位置。

有趣的是,在中国南方广大的穿斗建筑区域,“栋”亦不一定与脊檩划等号。事实上,四川盆地汉族建筑,脊檩正下方施用一根额枋是最常见的做法。更重要的是,在四川地区,这根额枋――而非脊檩,是上梁时的“大梁”。在一些宗教建筑中,这根“额枋”比正脊还要粗大,并饰有彩绘(图 9)。

更直接的证据来自于西昌(凉山彝族自治州首府)的汉族工匠。他们在脊部施用两根构件,上下相叠,上面一根顶于柱头,为脊檩;下面一根插入柱身,称作“正梁”,后者是“上梁”仪式的主角(图 10)。

图9. 脊下“额枋”饰有彩绘。四川福宝镇万寿宫戏台

图10. 西昌汉族房屋脊部处理示意(根据成都市考古所赵芸对西昌汉族匠人采访绘制)

需要指出的是,这根额枋在结构上的意义并非必需。我国南方穿斗地区也常见完全不使用这根额枋的做法。而在使用这根额枋的地区(例如福建),以之“上梁”则并非罕见(图 11)。

a. 以脊檩作“大梁”(浙江庆元)

b. 脊檩下另置一额作为“大梁”(福建周宁)

图11. 浙闽两省交界山区,“上梁”对大梁的取用两种形式(作者自摄)

除此之外,还有一些地区将脊檩与顺脊额枋并重看待。据张玉瑜博士告知,福安畲族工匠,脊下楣额(畬族工匠称作“母梁”)的仪式意义仅次于脊檩,在“上梁”时同脊檩一同上架;据崔利民工程师告之,在广东潮州,脊檩之下施一枋称作“子孙梁”,意义仅次于脊檩,与脊檩施同样彩绘。

4. 上栋下宇

汉族穿斗建筑的“栋”在结构位置上的双义性,与彝族建筑中的“栋”――“依色”从独立于“布杰”到与“布杰”合一的演变,竟是一致的。而借助物彝族建筑术语体系,即“依色”与斜梁“依尔”的关系以及“依色”与“布杰”的区别,我们可以更清楚地认识四川及周边的“栋-斜梁”纵架建筑体系。

从四川向北至甘川交界、向南至云南,都可以看到类似的“栋-斜梁”的“原始”结构,以不同的持栋形式为区别。

图12. 甘川交界(格尔底寺)民居

图13. 云南中甸藏族民居中的凳架式结构(资料来源:朱光亚)

以栋作纵结构主体,配以斜梁,并以某种形式持栋,可见于各个木构民族的简单房屋形式。譬如日本天地神明造中的“栋持柱”做法,以及阿尔卑斯山区丰富的持栋构造方式。

a.以立柱持栋

b.以井干墙持栋

c.以纵架持栋

d.以三角屋架持栋

图14.奥地利 ÖsterreichischesFreilichtmuseum Stübing民居及谷仓(作者自摄)

我们在这些因简单而体现“原始”特征的建筑结构中看到的,也正是中国建筑早期的结构特征。

《易·系辞》:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸大壮”。“上栋下宇”是中国建筑的一个经典“原型”。因为它在寄喻于古典文献,已成为中国文化中“圣人”营造宫室形象的代表。

从石器时代一直到商周,中国北方的建筑遗址中经常出现沿长轴中轴的一对柱洞。考古学家推测,正是原始的“持栋柱”。两根巨柱擎持建筑中央的“栋”木,栋和边柱之间架设“大斜梁”[6]。

栋-持栋柱-与大斜梁,组成了商周“上栋下宇”时代中国“大屋顶”建筑的结构主体。

图15.两周持栋柱与纵架柱网结合四坡构架示意(改绘自傅熹年.陕西扶风召陈西周宫室建筑F8建筑基址屋顶构架复原图[7])

5. 横架的胜出

正如前文在彝族建筑中强调,“栋”或“依色”最重要的特点就是纵架结构,这个特征在中国汉地建筑发展早期也得以表现。“上栋下宇”的时代,与后世唐宋以降沿用至今的建筑构架的最大区别在于使用纵架。即在屋架结构中,柱直接承檩或纵向梁,因此柱只要沿纵向排列就好,横向的柱无需对位。纵架在中国建筑中的使用,根据傅熹年先生对北方石窟建筑中证据的解读,一直到南北朝时期才被横架所取代[8]。

纵架的使用与“栋”在建筑中的结构意义有着密切关系。在横架出现之前,“栋”只能通过落地的柱子承载。屋宇的中央使用空间的需要,持栋的柱子自然越少越好。栋就必须是一根巨大的木材。以它承担整个屋面。这正是“栋梁之材”之所谓。

横架出现后,“栋”可以被布置相对自由的横向屋架支持,而不影响下部的使用空间。栋由支撑者转变成为被支撑,于是尺寸可以减小,可以被横架分割,于是退化为一截截小段的“脊檩”。不再承担“栋梁之材”喻意的结构地位。

从这个层面上看,我们在当下的彝族建筑施工中看到的种种“不合理”的费解之处,正是从纵架向横架转变过程的后半期,“依色”已经与“布杰”合一,退至横架拱架之顶,被横架支撑。但因为这个变化历史较短,在美姑县不过一代匠人之内的时间,匠人头脑中“最顶上的那一根最为重要”的结构观念尚未转变。倘若完全从结构理性上说,彝族房屋发展的下一步,将是“依色”被横架拱架切割,不再需要是通长的整根,而分段处置,于是备材、于施工,都更为方便。

但另一方面,由于“观念”的意志力之强,对“依色”的文化认同有可能会阻挡纯粹结构理性的发生。例如在“依色”中埋入金银的仪式需要,可能会将这根通长的大梁保持下去。这种文化信念反对结构理性的现象,在汉族建筑中至为明显。

中国建筑结构演变的同构性

至此,倘若我们对照凉山彝族近一个世纪的木构建筑结构发展与汉族建筑早期的结构演化历史,我们可以在二者中提炼出共同的结构演化阶段:从纵架向横架的转变、栋的结构地位的退化、斜梁在横架中的退化消失、以及结构的装饰化掩盖结构本质。这一个历史进程,在汉族建筑中,前3项主要发生在没有建筑实例遗存的唐代之前,演进逾千年。对它的推测更多依赖考古学成果和早期石刻、图像等间接资料以及结构逻辑推理。彝族建筑却用百年之内生动活跃的建筑实践再现了这一历史进程。

彝族建筑与汉族建筑的对照研究,一方面是一种跨文化研究。二者在形式、功能、材料、技术等诸多层面既有相似又有差异。因而在相似性中对于差异的解读,以及在差异中对于共通性的挖掘,提供极大的可能相互洞析、映照本质。跨文化的研究可以使我们跳出单一体系内的思维惯性,反思深藏在习以为“常”的现象背后的根源。

另一方面,在中国建筑文化的大背景下,彝族建筑与汉族建筑在技术能力、文化审美上又有同质性。二者在结构发展历程中经历相似的出发点和作用力(文化偏好与技术制约),因而展现出相似的演化轨迹或同构性并不足为奇。

本文提供的结构演化理论并非中国建筑早期发展的绝对解或唯一解。但笔者希望探讨一种至少在地域范围内的历史演化可能性。更进一步,希望能够以本文抛砖,使建筑史学同道注意到人类学视角对于中国建筑研究的意义:一方面,民族建筑的研究中需要更多主位的研究,即更深入地站在研究对象的视角来观察和理解:在营造这个问题上,更多地倾听匠人的解释、挖掘匠人头脑中的理解,而不是使用西方建筑学与中国官式建筑研究框架去削足适履;另一方面,对少数民族建筑的研究,或者更广义的,对地方风土建筑的研究,有可能为中国建筑历史研究提供更加丰富的棱面,甚至为“正统”的建筑史形成补充,成为观察后者的透视镜。

[1]李克难.凉山最后的彝族传统村落[J]. 2014.8.1. news.ifeng.com/a/20140801/41408297_0.shtml

[2]陈明达. 《营造法式》辞解. 天津:天津大学出版社2010.16-17, 73-74.

[3]潘谷西. 中国古代建筑史(第四卷)北京:建筑工业出版社. 2001. 435.

[4]王书林. 四川宋元时期的汉式寺庙建筑[硕士论文]. 北京大学. 2009.88

[5]潘谷西,何建中.《营造法式》解读. 南京:东南大学出版社, 2005.355

陈明达.《营造法式》辞解.天津:天津大学出版社. 2010.343

[6]刘叙杰.中国古代建筑史(第一卷).北京:中国建筑工业出版社.2003.67

[7]傅熹年.中国科学技术史·建筑卷.北京:科学出版社. 2008. 72.

[8]傅熹年.中国科学技术史·建筑卷.北京:科学出版社. 2008. 230-257.

本文选自《建筑学报》2016年第01期

作 者|刘 妍

刘妍,慕尼黑工业大学建筑学院 博士

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道