原文始发于微信公众号(国地资讯):资讯︱北京建筑大学丁奇:乡村规划在乡村治理中的作用与机制探索

一、共同缔造工作历程

住建部在2017年底决定在定点帮扶的4个贫困县各选1个村开展乡村规划示范,通过示范探索形成可复制可推广的共同缔造乡村治理模式。我们在此把一些经验和方法跟大家做一个分享。

这次的探索是对城乡规划尤其是乡村规划做一个新的反思。当前正处于存量规划的新时代,大多数村庄不是新建的,而是在原来的基础上进行的,这就会涉及到现状乡村土地上的各种房子、各类设施,会涉及到方方面面的利益,过去的城乡规划对技术的偏重比较多,对乡村社会治理的职能则有一些忽略,我们需要重新思考城乡规划的社会治理职能,如何跟规划相结合,新时代城乡规划的目的是什么?过去会偏重技术方面,怎么把风貌做的更好,把乡村基础设施做的更好,实际上,上述目的都是为了让农民获得幸福感。我们是为了画更漂亮的图?还是为了实现对乡村的认识?还是归根结底是为了农民更有获得感?我们带着上述疑问进行了实践。

我们重新梳理一下中央对于农村的一些政策和做法,“十九大”报告提出了共建共治共享的社会治理,我们在规划引导建设的过程中,如何实现共建共治的一个格局?2018年2月中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》第一条提出“到2020年,乡村振兴取得重要进展”,中央的要求2018-2020年的三年是实现制度框架和政策体系的一个过程。这三年里很多的政策框架、制度框架将进行不断的探索和实现,在此过程中是允许试错的,这是对中央一号文件的解读。2018年9月,中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,从“十九大”到今年9月,国家持续出台的关于乡村振兴的政策和规划越来越细致,把乡村振兴提到一个极为重要的战略任务,乡村兴则国家兴。《规划》里提到最广泛深厚的基础在农村,农民几乎占中国人口的一半,这里暗示了其实这么多农村人口的社会治理是一个非常重要的任务,这里提到乡村治理其实是乡村振兴的基础。

乡村建设和发展没有一个善治基础,治理工作没有那么容易做,这也是乡村振兴从“十九大”到《乡村振兴战略规划》不断在强调乡村治理作用的原因所在。在此背景下,住建部在四个对口扶贫县各选了一个村进行乡村规划的试点,北京建筑大学其中一个(青海省大通县景阳镇土关村)的乡村规划和建设的探索工作,现在起的名字叫“共同缔造”,这个共同缔造是怎么来的?实际上从十九大习总书记提出来共建共治共享的基础上提出三治的治理体系,到2017年8月《农村人居环境整治三年行动方案》的起草方案中提出要“共谋、共建、共管、共评、共享”机制,这是社会治理的具体化。2018年1月,“五共”机制写入了《农村人居环境整治三年行动方案》,2017年底住建部决定要找试点村进行“五共”机制的探索,希望形成可复制可推广的乡村治理的模式。整个工作历程从2017年11月-2018年11月底,差不多一年的时间,虽然时间不长,但是进行了一些的探索,有成功也有失败。在探索期间,三位相关的部长、副部长进行了调研,并给予了肯定。

共同缔造乡村工作过程

二、案例村庄基本情况与普遍问题

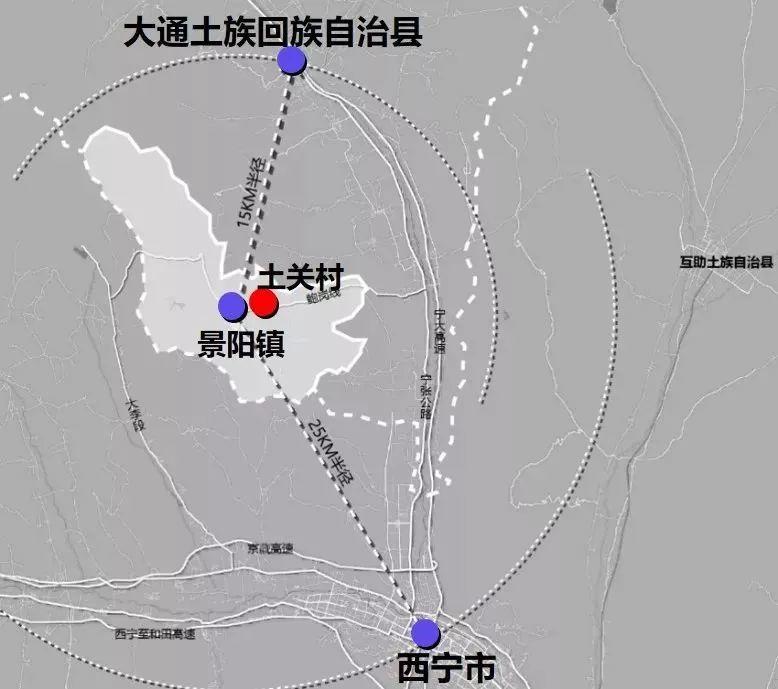

土关村位于大通县西南部,隶属大通县景阳镇,距西宁市25公里,距大通县城15公里,距离景阳镇政府所在地约1公里,大湟公路从村庄南侧经过,交通区位条件良好,2018年基本能实现脱贫。

土关村区位

土关村是有着500多年悠久历史的土族村落,有较为丰富的土族文化,包括省级文物保护单位会宁寺、土族传统服饰,“狗浇尿”、“馓子”等传统美食的名字虽然难听,但是很好吃,土族盘绣手工艺品是非物质文化遗产,花儿民歌也是文化遗产。

土关村资源

土关村的问题也是大部分村庄存在的普遍问题:

01

我们选的土关村本身条件是非常一般,既没有紧邻风景区,也没有紧邻大城市,位于风景区的条件好的村落毕竟是少数。没有村集体收入,除了4万元的行政费用没有任何费用,产业发展基础薄弱。

02

比如村民厕所都在户外,青海到二三月份非常冷,上厕所一怕手机掉里面,二怕人掉里面,老百姓对厕所意见非常大,垃圾污水更不用说。

03

经过几轮的新农村建设后,原有的村庄风貌受到影响,现在都变成了彩钢屋顶。

04

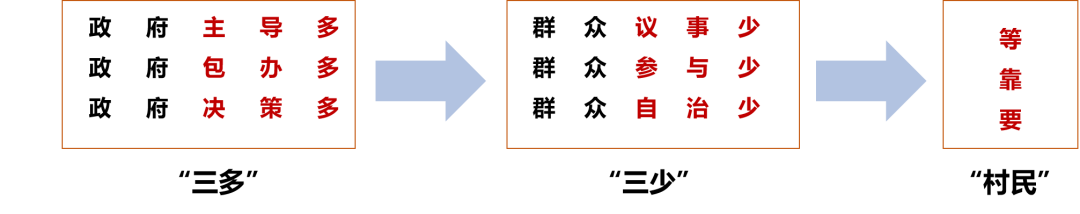

比如老百姓冬天往村道上泼水,认为这没有关系,坏了再修,反正是政府修的,跟老百姓没有什么关系。这种乡村比较内在动力的问题是最核心的问题,导致这种情况主要因为以往政府大包大揽,没能很好调动老百姓的积极性。村庄规划实际操作的时候,规划师的力量非常小。我们遇到很多农民,明明建了好房子,但是常年在外打工,看到城里人住别墅,回来一定要住小洋楼,这种情况很多。农民建房子往往是西洋房屋的杂拼,经常可以看到农房不伦不类。规划师把规划理想说给村民听,村民不一定听,因为农村建设都是个体掏钱,都是自己建房子,公共设施跟村民利益没有直接关系。政府主导多,决策多,造成我们群众参与少,决策少,长期以来形成了“等靠要”的思想,反正无所谓,坏了可以再修。

土关村是全国50多万个村庄中最普通的一类村庄,它的问题代表了大多数村庄的普遍问题,探索土关村的共同缔造将会为全国大多数村庄提供可借鉴的经验。

三、土关村共同缔造经验总结

在历时一年的探索过程中,我们其实很痛苦。比如做村民调研做到三个月的时候,我们发现刚开始调研的问题其实都不是农民关心的,一方面问卷是规划师提前预设好的,去入户调研的时候我们是陌生人,村民很害羞,你说什么他都同意。你们的路要不要修?好好好!你们垃圾要不要处理?可以!反正不用他们花钱。

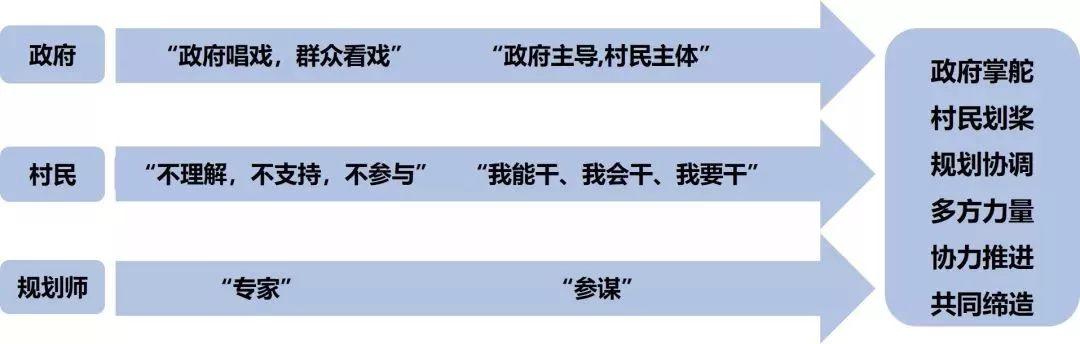

首先要转变思想,怎么了解村民的真实需求?怎么样才能让村民接受规划师的想法?这个跟以前不一样。另外政府要转变思想,村民更需要转变思想,他们是主体,我们是帮忙的,这些转变都需要一个过程。政府从过去大包大揽变成政府引导,由农村主持。

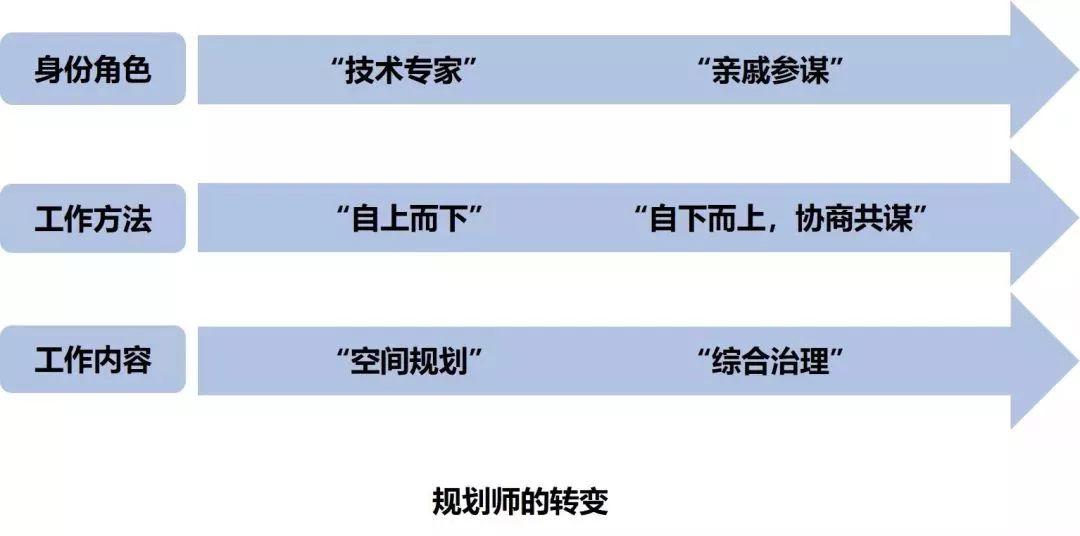

规划师的转变:与村民交心、融入村民中,成为编外“村民”

规划师首先要转变身份,过去规划师自认为是专家,觉得掌握了真谛,知道怎么传承,怎么更好的建设,认为村民没有我们知道的多,实际不是的,其实村民才是东家。在村庄规划实践时,村民提供了很多宝贵建议,包括修篱笆墙、盖土房,村民有智慧但是我们的规划时间短,没有那么多时间跟他们一起待着,导致没有时间和精力来充分挖掘村民的智慧,所以规划师需要长时间的驻扎在村里。住建部已经出了一个规划师的倡议,我在日本访学的时候发现日本的规划师也是长期驻扎在村里,我们没有时间跟村民长期待在一起,所以很难做。

县镇政府转变:由“指挥员”到“辅导员”服务村民,激发村民主体与内生动力

政府也要转变思想。过去政府习惯了把十几个村打包,比如统一招投标污水处理和建设,这些跟农民没有什么关系,有时候村民不知道这个事。再如我们去调研的时候发现村里之前已经做了规划,但是村民不知道,我说你们拿出来看出一下,拿出来好几本,不知道该用哪一个,也分不清是哪家单位做的,反正都是城里的规划院。所以政府一定要转变思想,从过去的大包大揽转变成村民主导,在这样的过程中,政府要勇于担当、勇于试错,因为当前正是一个政策和机制的调整期。政府的转变是从家长式管理转向协商共治,是政府服务的下沉开始的。比如政府财政的“以奖代补”、购买服务、下派工作组等方式完成。

村民转变:组织村民培训,开拓眼界,提升技能,扶贫要扶志、扶智

要发动村民主动参与自己村庄的建设非常难,我们花时间驻扎在这里,不停带村民开会不管用,进展仍然比较慢。可以通过组织村民学习参观优秀村庄的方式,帮助村民开拓眼界,树立信心。

组织村民代表51人来北京建筑大学参加全国非物质文化遗产技艺培训班,学习培训传统技艺同时学习共同缔造的思想方法,还组织村民参观中央美术学院毕业展、北京美丽乡村等,村民代表开拓了眼界,思路转变效果显著,回到村里成为共同缔造的重要“种子”,同时增加了村民的技能,为村民的脱贫致富打下基础。

如果这个村的现状基础比较差,不要带村民去参观特别好的村,去参观一般差不多的村就可以了,参观太好的村民会说干不了,我说人家也是从破烂的村建设起来的,他们说打死建不成,参观后反而会失去信心。

村民转变:“台下看戏”到“台上看戏”,先树立信心,从身边小事做起

村民参与必须有突破点,可以从解决村民最关心的小事做起,坚定村民信心。村民思想转变的关键点是树立共同缔造的信心。老百姓思想的转变非常慢,发动起来要通过机制的建立。

下图中的长廊,村民说没有办法做,我们花了非常少的钱帮他们做了。青海的农宅里面非常干净,但是院子外面没有人管,我们先从卫生做起,发挥党员核心作用,发动村里27个党员把自家房前屋后清理干净后,这样村民慢慢开始清理宅前屋后。

建立“一根红线穿到底”的纵向机制

在土关村的实践中,我们做的很多事已经超脱了一个规划师的职责范围,如果不是一个试点村,建立机制所耗费的时间可能更长。因为是住建部的试点村,所以县里会非常重视,县里会根据规划师的建议在试点村探索建立各种制度。在这个过程中,我们把党员的学习从县委的政策变成到一个村的试点制度。

另外也要强化服务机制。过去村干部大部分的时间要替上级各个委办局整理材料,村干部不停干这些事,没有时间干别的。我们把上述材料整理成五方面内容,无非就是党建、福利、治理,还有其他的一些东西,很多材料内容不需要重复整理,整理一份就可以了。

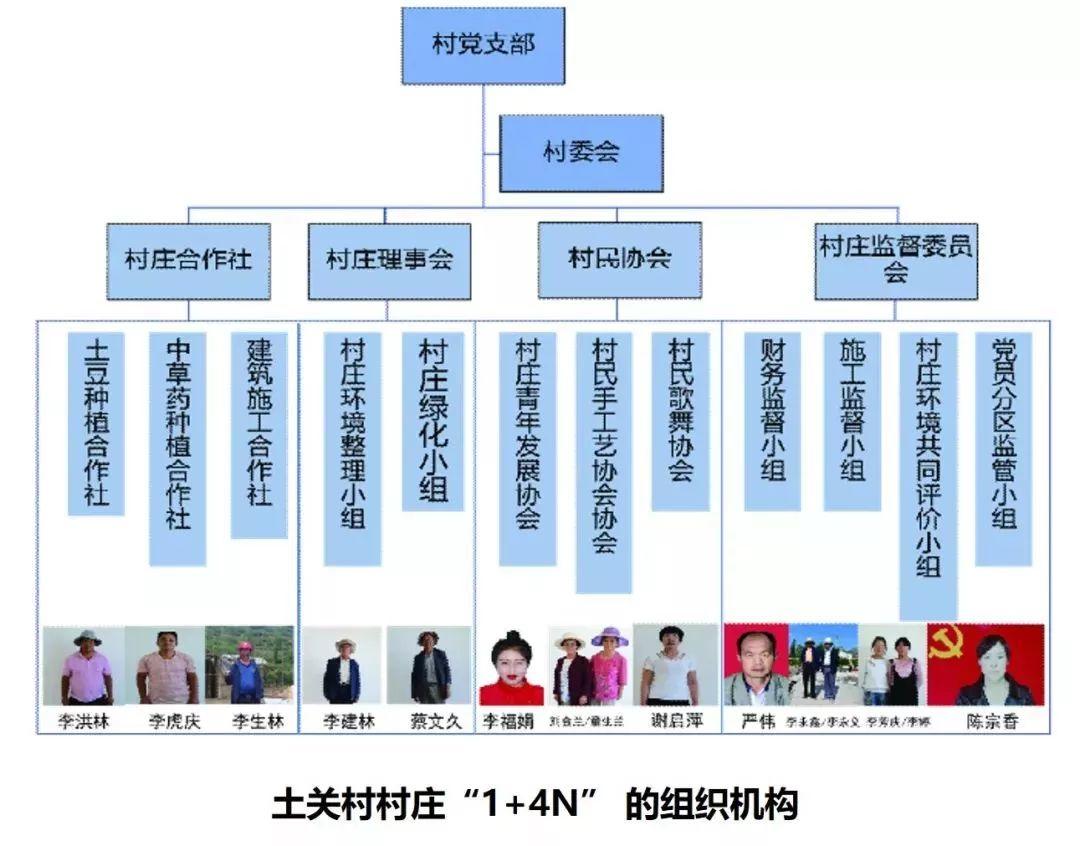

建立“全体村民都参与”的“1+4N”村民自治组织,激发村民的内生动力

接下来就是把村民整合在一起,,让村民参与到服务中。大关村共建立了四类村民自治组织,第一类是经济类的村庄合作社,第二类是负责村庄建设的村庄理事会,第三类是各种吃喝玩乐文化传承的村民协会,最后一个是建设监督委员会,一旦把村民发动起来后,钱让他们管,事让他们做,必须有一个严格的监督机制。

汇集政府、社会和村民/村民组织多方合力

建立机制成立组织之后,开始梳理多方面的资源,这里稍微讲一下关于产业的发展。针对产业发展,我们过去都是通过逻辑推理的,运用各种工具推理出发展什么,大部分都会推理出要发展乡村旅游,这要有偶然因素。土关村从过去种油菜、土豆,到土豆加工,再到体验式农业,但是没有用,最后通过县领导的介绍,选择种蘑菇,前面所有的尝试都浪费了,所以资源远比逻辑推理强,政府可以帮他们嫁接很多的平台。

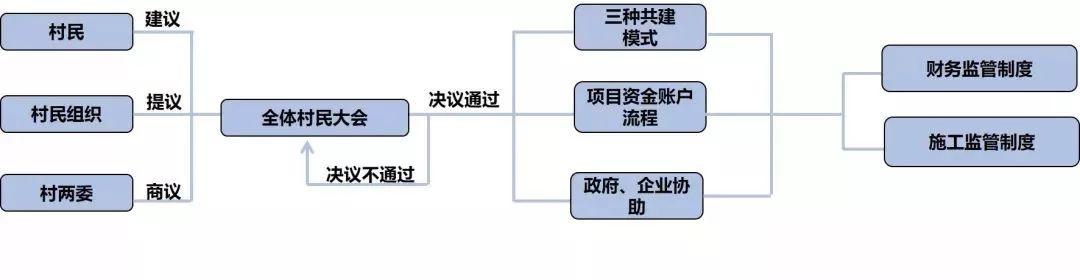

成立组织建立机制之后村民怎么干活?这里没有放规划图,到现在还没有做完,因为在不断调整,不断出现新的情况,刚才说的产业的问题,做的天花乱坠也没有用,我们通过意见群和村民的意见箱往上提一点,所有要通过议论,行不行通过村委会,然后通过资金账户管理的模式,村民在里面写上可以不做招投标,可以定期管理负责,如果村里不招投标,直接把钱打到账户里。

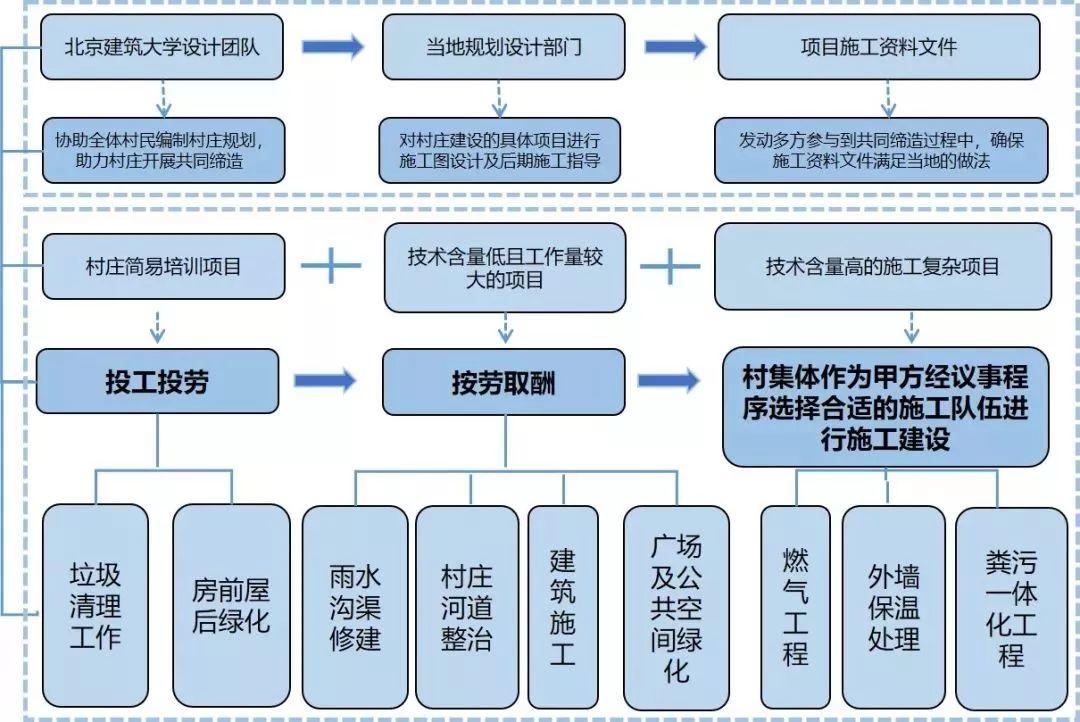

土关村形成了由全体村民、政府人员、规划设计团队、社会力量四方共同谋划村庄的发展的机制,并形成了一个多维的村庄建设体系。房前屋内村民建设,不用保洁员。那些建设技术含量不高的工程,村民按照劳动报酬领取报酬,还有一些技术含量高的项目,由村民作为甲方来建设。全体村民代表大会同意什么项目花多少钱,然后由村民和委员会监督。这是账户的监督,由村民选出代表,还有规划团队来进行监督,施工也是由规划师、村民、政府购买服务的监督公司来实施。

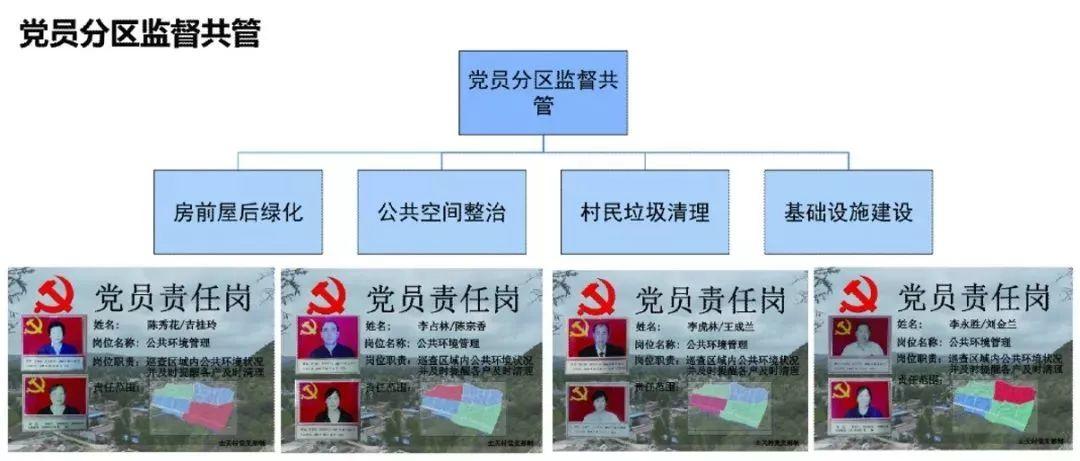

我们把土关村全村划分为四个区域,设立党员责任岗,选举出来八位党员,两人一组,分别负责区域内的房前屋后绿化、公共空间整治、村民垃圾清理、基础设施建设等内容,来负责日常的管理,及时发现并提醒村民及相关责任人。比如谁家丢垃圾就去劝,平时的活动由党员来管。

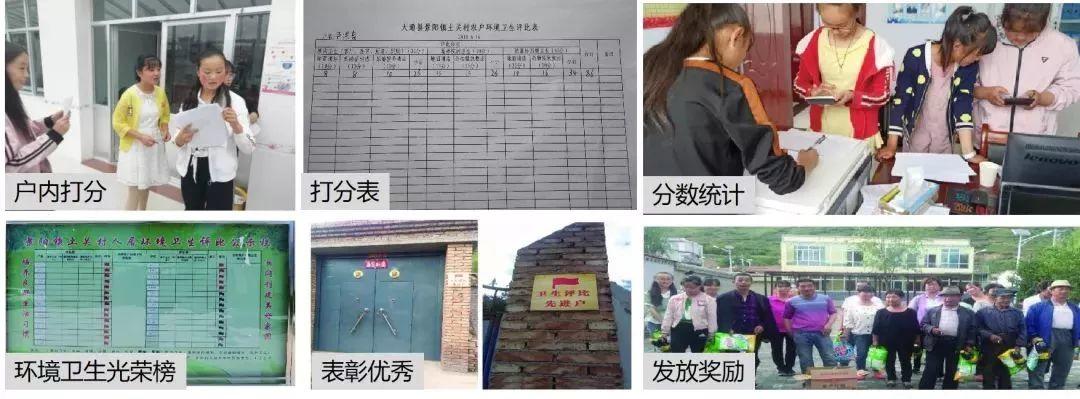

最后一个创新是由中小学生来评价村庄环境,每周对村民室内、院落和宅旁屋后公共空间卫生整洁状况进行打分评比,前20名挂红旗,后20名挂黑旗,通过评比可以弘扬正能量,形成村民自觉爱护环境的正气。对于那些做的不好的村民,则通过大喇叭公布,这样整个村用不了多少钱可以做到整洁有序,通过这样的机制让所有的村民参与到卫生治理。

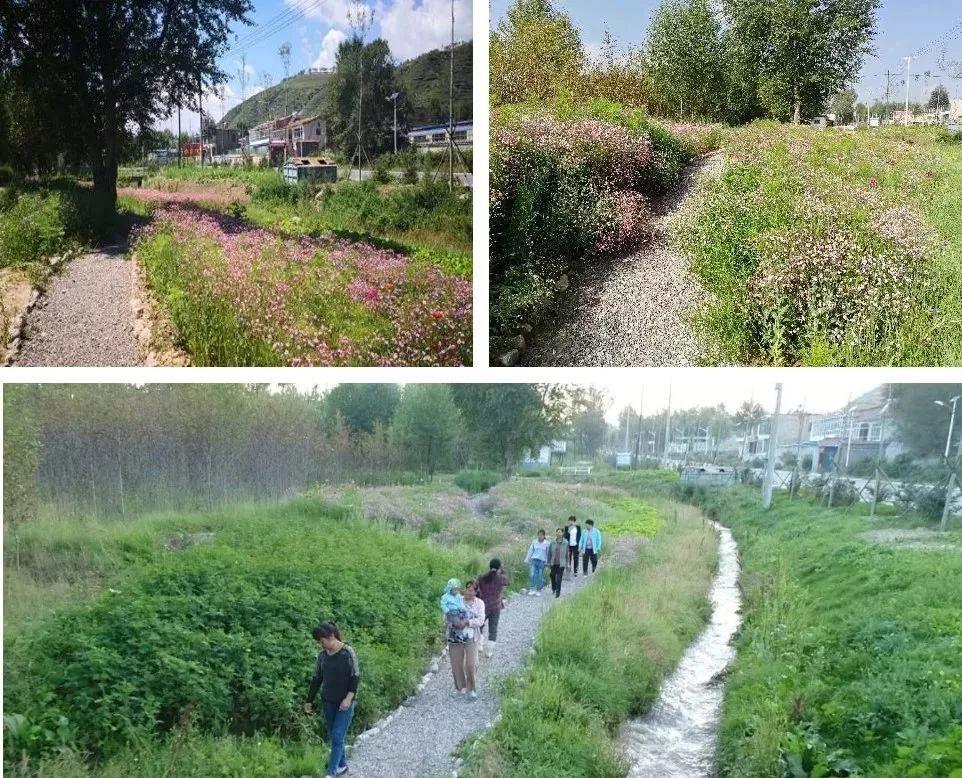

得益于上述几套机制的建立,在我们规划团队撤离之后,除了大事需要跟规划团队商量,一般性的事务村里自身就可以正常运行。我们没有做规划图,而是做了一些本不属于规划师职责内的事,帮大关村做了一套机制的架构,只有基于这个架构我们的规划才能有实质性的作用。规划师和村民通过一年的共同努力,通过整治河道提升了环境品质,河道变干净后成为了一条景观河吸引了大量游客,村集体通过经营乡村美食年增加了30多万元集体收入,促进了产业发展。

更重要的是,村里长期以来的矛盾也得以解决,实现了人际关系的和谐,实现了奋发向上的面貌。比如以前村民对公共环境漠不关心,但现在村民同意把自己菜地院子给村里做公共小广场,这种事情在以前绝不可能发生。

我们希望可以在村里驻扎更长的时间,从而可以总结更多的理论和方法。谢谢大家!

责任编辑:林冬娜、邓小云

文章来源:中国城市规划

图片来源:网络,版权归原作者所有

国地资讯聚焦国内外自然资源、城乡发展、生态环境行业,致力于宣传热点政策,分享新鲜资讯,展示研究成果。

规划问道

规划问道