原文始发于微信公众号(众规武汉):【武汉2035】全面保护武汉历史文化名城

文化自信是我国建设社会主义文化强国的根本基础。文化自信是一种历史积淀,来自源远流长、博大精深的中华文明。深入挖掘我国的优秀历史文化资源,加强我国历史文化保护工作,是提升文化自信的重要途径。自1982年以来,历史文化名城保护工作成为我国历史文化保护工作的重要抓手,全国各地持续开展对历史文化名城保护的对象、体制机制、保护策略和保护内涵的探索。武汉作为国务院公布的第二批国家历史文化名城,随着2016年获批建设国家中心城市,历史文化名城保护工作进入新的阶段,开始了新的探索。

一是保护策略上,缺乏对历史遗存的系统性整合,城市规划的重点长期在城市主城区,对市域城乡地区的关注相对不足,导致名城保护存在“重主城、轻区域”的情况;

二是保护体系上,缺乏对特色资源的考虑,工业遗产、历史镇村、历史保护建筑等在法规体系外由武汉市自行研究并保护的资源尚未纳入整体保护框架,导致对它们的保护缺乏有效指导和力度;

三是保护模式上,偏重于历史文化资源的静态保存,缺乏价值文脉对资源系统性、整体性的串联,导致历史文化资源之间相对独立,彼此关联性较弱,削弱了武汉名城整体形象;

四是保护措施上,手段较为单一,以政府投入为主,建成后多用作博物馆展览馆等非盈利场所,缺乏多元主体的广泛参与;

五是保障措施上,名城保护的基础性地位尚未得以体现,一方面武汉名城保护主体涉及文化、房管、规划等多个部门,各部门之间统筹性不足,存在职能交叉和空白地带,另一方面名城保护相关规划之间、名城保护与其他专项规划之间,存在融合程度不一、有效衔接不足等问题,不利于名城保护规划的推广和落实。

图1 岱家山碉堡

结合“宏、中、实施”三个层次的规划需求,构建 “1+3+N”的历史文化保护规划框架。

图2 武汉历史文化名城总体保护构架

2.1 “1”个宏观层面规划

《武汉历史文化名城保护规划》是指导全市历史文化保护规划工作的纲领性规划,重点是从宏观层面明确武汉历史文化保护的总体原则和目标,针对全市的总体保护要求构建全域性、整体性、框架性的保护体系,明确各类保护要素的总体保护战略,提出落实历史文化名城保护的指导性实施措施。

2.2 “3”个中观层面规划体系建设

中观层面的规划体系建设主要由历史文化风貌街区保护体系规划、历史镇村保护体系规划和历史遗迹保护体系规划3个系统性规划构成。主要是落实《武汉历史文化名城保护规划》相关专项保护战略而制定的专项体系规划。

一是历史文化风貌街区保护体系规划。主要针对全市历史文化资源集中成片的16片区域,依据其文化资源的特色、重要性、集聚度和保护规模,划定了历史文化风貌街区范围界线,分层级提出保护要求,具体指导历史文化风貌街区实施规划的编制。

二是历史镇村保护体系规划。主要结合《历史镇村保护名录规划》的编制,构建历史镇村的保护框架,形成国家级、省级、市级历史文化名镇名村和传统村落四大保护层级,分层级制定保护要求,指导相关历史镇村开展保护和利用规划的编制。

三是历史遗迹保护体系规划。主要以紫线划定工作为基础,对全市各类型历史文化遗存进行全面梳理,按照重点保护、一般管控和后备资源进行分类管理,明确保护范围界线,融入相关职能部门的规划管理和审批。

2.3 “N”个实施层面规划

为落实上述“1+3”体系中相关历史文化保护规划的控制要求,从规划实施的角度,开展各个历史文化风貌街区、历史镇村等保护和利用规划的编制工作,明确相关保护目标,提出风貌格局管控、建筑高度管控、材质色彩引导、视线廊道控制、街道环境营造、功能优化完善和产业发展指导等方面的具体措施,详细指导相关历史文化保护工作实施与落实。

为了顺应全国历史文化名城保护工作新的发展趋势,应对武汉特色的发展问题,近年来武汉市在历史文化保护的体制机制建设上也开展了新一轮的探索。

3.1 在管理事权上,从“各自为政”到“部门协同”转变

由于历史遗存管理事权的不同,容易造成多头管理和权责不清现象。为此,武汉市委、市政府联合发文成立“武汉市历史文化风貌街区保护委员会”(2016年更名为武汉市“国家历史文化名城”保护委员会),由市长担任委员会主任,市级分管领导担任副主任,市国土规划局、市房管局和市文化局等相关部门参与,负责名城保护的日常指导、督办、协调、组织工作,全面统筹各部门的规划编制、管理和实施,初步构建了“多元协同”的历史文化保护工作机制。

3.2 在规划编制上,从“编管分离”到“编管结合”的转变

以往,由于相关规范和技术标准的不完善,武汉历史文化相关规划的编制存在与各职能部门编制实施的法定规划和专项规划融合程度不高,有效衔接不足的情况,产生了“编管分离”的现象。为此,武汉先后出台了《武汉市历史文化风貌街区保护规划和修建性详细规划编制技术规定(试行)》、《武汉市文物保护若干规定》、《武汉市历史文化名村名镇评选办法(试行)》等一系列编制办法和标准,明确了相关规划的编制内容,规范了编制过程,完善了编制程序,保障了各类专项规划与历史文化保护规划的衔接,促进“编管结合”。

3.3 在实施管控上,从“静态管理”到“动态管控”的转变

以往武汉的历史文化保护工作主要以“图文管控”为主,不利于对历史遗存保护的实时监管和动态更新。2012年,武汉在“规划一张图”数字系统的基础上,构建“历史文化一张图”数字系统,按照分层分类保护要求,强化历史遗迹及保护范围界限的数字化管控,并通过统筹相关职能管理流程,形成“历史文化一张图”的定期更新、动态维护、随时查询、随时预警的保护管理机制,对历史文化保护工作起到了有效的监管辅助作用。

2017年,按照住建部对名城保护规划的最新要求,结合新一轮城市总体规划编制,结合武汉名城特色和发展实际,启动了新一轮《武汉历史文化名城保护规划》专项规划的编制工作,在区域保护、文化价值保护、预控规划、管控方式等方面开展了探索。

4.1 从“主城保护”到“区域保护”转变

本轮规划在原有主城历史文化遗存保护的基础上,保护范围由主城向外拓展。在市域层面,进一步强化历史文化名镇名村和古建筑群的保护,并将具有一定历史文化价值和风貌特色的古村寨、山水格局和自然资源纳入保护,突出了人与自然、历史和谐相处。在区域层面,随着万里茶道等跨区域历史文化路线不断被发掘,历史文化保护关注点从武汉市内转移至武汉市外、省外乃至国外扩展,整合具有区域属性的历史文化遗产,形成跨区域历史文化保护路线和网络,开展区域协同保护。

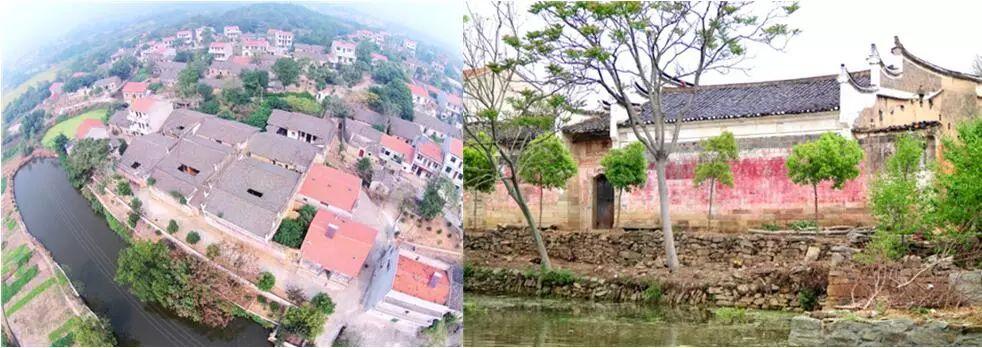

图3 武汉市历史文化名村罗家岗湾

4.2 从“历史遗存”保护到“价值文脉”保护转变

改变过去名城保护对历史遗存静态保护为主的方式,借鉴国际国内相关经验,通过梳理武汉从远古至现代历史文化发展脉络,深入挖掘武汉历史文化价值特色,以文脉为线索,有效串联起分布零散的各类历史文化遗产,借助主题和线路的打造,形成相互关联彼此呼应的历史文化遗产网,增强历史文化的系统性和可感知性,推动有效保护与利用。

4.3 从“名录规划”到“预控规划”的转变

长期以来,武汉名城保护的重点为各级人民政府公布保护的文物保护单位、优秀历史建筑和历史文化街区等,但是具有一定历史风貌或具有潜在历史文化价值但尚未被公布的保护对象仍受到较大影响。为此,规划本着“应保尽保”的态度,对工业遗产、建国后历史建筑、古村寨、传统风貌建筑等非法定对象进行了梳理,总体构建完善的保护框架,将其纳入保护体系进行预保护和管控。

4.4 从“名录规划”到“预控规划”的转变

传统名城保护偏重历史遗产的实物性保存,强调静态的维护修缮,对于实物遗产如何利用缺乏深入思考,导致部分建筑遗产即便得到了修缮,也因事先缺乏考虑陷入空置进而转入破败状态,未能发挥历史遗产的真正价值。因此,本次规划充分借鉴国际国内的做法,倡导“开放式”保护,建立广泛的名城保护共识,突出功能引入和多元融合,鼓励文创、旅游等功能与历史遗存保护的结合,实现名城保护与城市建设互为唇齿的紧密联系。

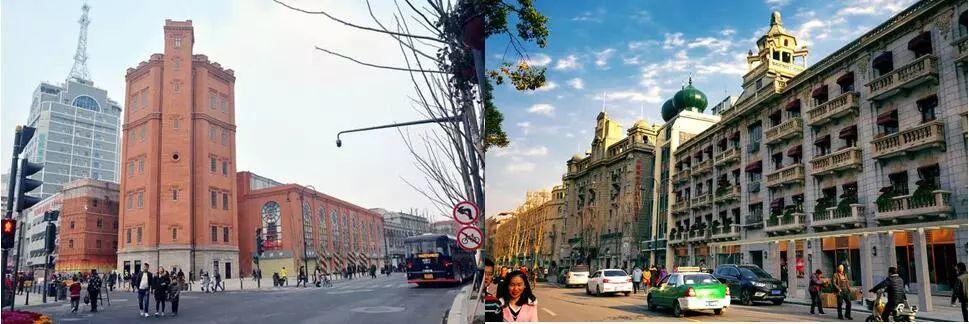

图4 焕然一新的汉口水塔和中山大道

在新要求、新趋势、新发展背景下,本轮名城保护规划主要包括以下内容:

5.1 更新理念,树立名城保护价值观

通过对武汉名城规划编制体系、规划所覆盖保护对象、编制方法体系、规划实施情况的综合评估,深入剖析以往规划重主城、轻区域,重碎片化遗迹保留、轻整体保护,重物质形态、轻文化内涵等问题,明确了名城保护的“人本观、区域观、包容观、发展观”,标突出“扩视野、显特色、重实施”的整体保护目标,全面梳理了武汉从远古至现代历史文化发展脉络,提炼了武汉名城价值特色,强化了全面保护和合理利用的结合,系统传承优秀传统文化,完善名城保护体制机制,将武汉打造成为文化底蕴深厚、新旧多元融合、充满活力的山水文化名城。

5.2 区域协同,拓展名城保护视野

依托“水网密布,平原枢纽”的地理条件,逐步发展成为“水—陆—铁”联运的全国性交通枢纽,在跨区域、跨文化交流中起到重要的桥梁作用。规划将代表近现代跨国商贸盛况的中俄万里茶道、代表近代工业生产情况的汉冶萍工业廊道(图5)以及代表近现代客货流运输状况的京广铁路廊道纳入保护框架体系,以区域文化路线为纽带,积极争取相关城市或省份的支持,通过展览、宣教等手段向公众传递区域路线的独特价值,搭建区域合作平台。

图5 汉冶萍工业廊道示意图

5.3 全面保护,优化保护框架体系

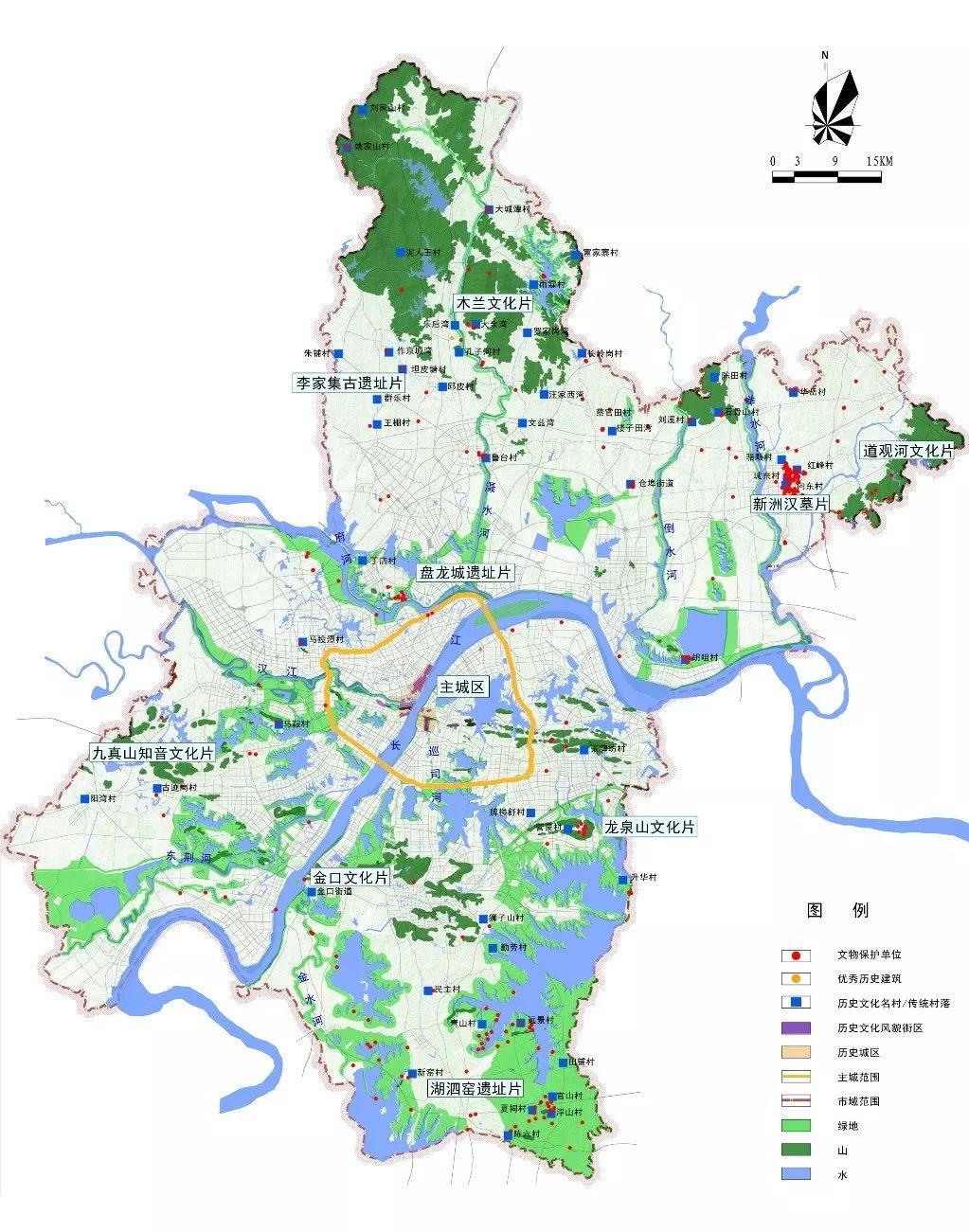

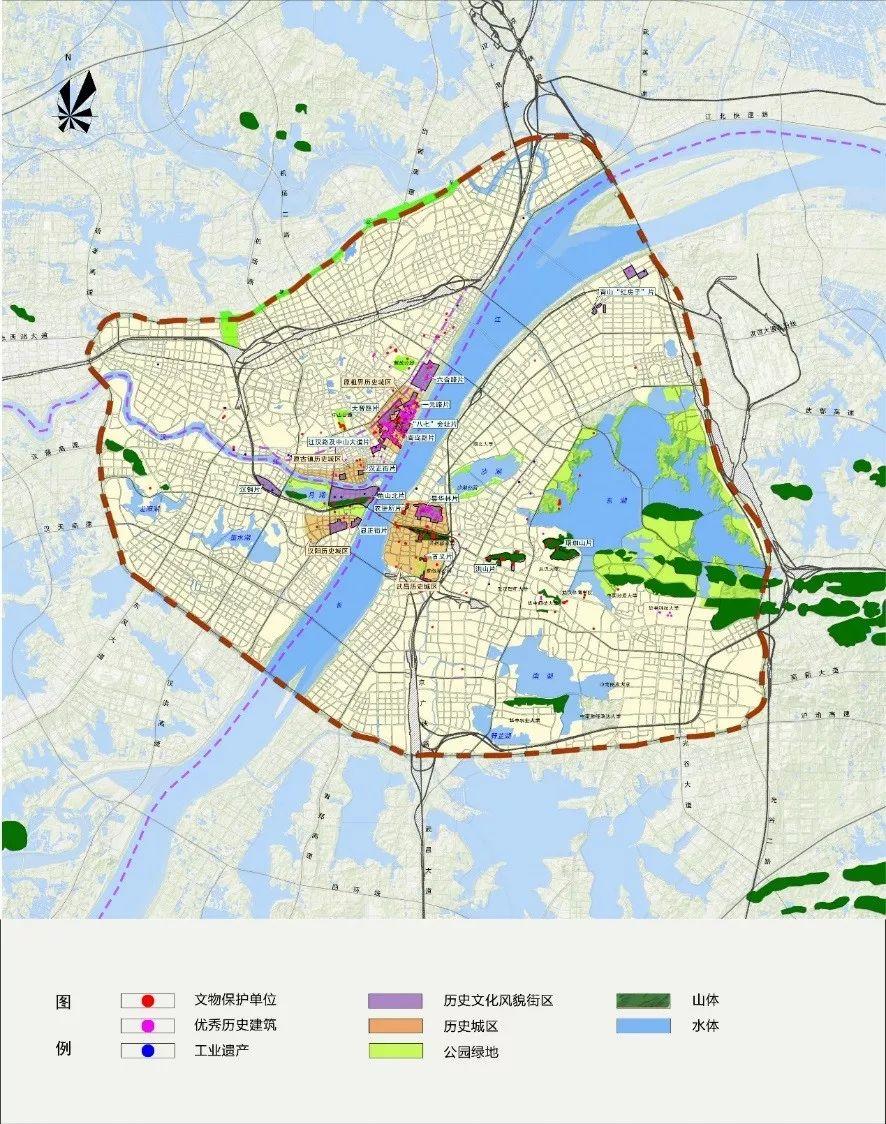

根据武汉历史文化发展脉络、遗存的现状分布情况和保护发展要求,在原有历史文化保护框架的基础上,构建“一城、三线、七廊、九片”总体风貌格局,形成全域历史文化保护网络(图6、图7)。其中,“一城”为武汉历史城区;“三线”为三条区域文化路线;“七廊”为全市范围内长江、汉水的分支河流,沿线留存有大量历史遗迹和故事传说;“九片”为市域范围内历史遗存和生态斑块相结合形成的九个文化斑块,按照历史文化价值、遗存丰富程度和影响力分三级保护。

图6 武汉市域历史文化名城保护示意图

图7 武汉主城历史文化名城保护示意图

5.4 重点突出,提升历史城区宜居水平

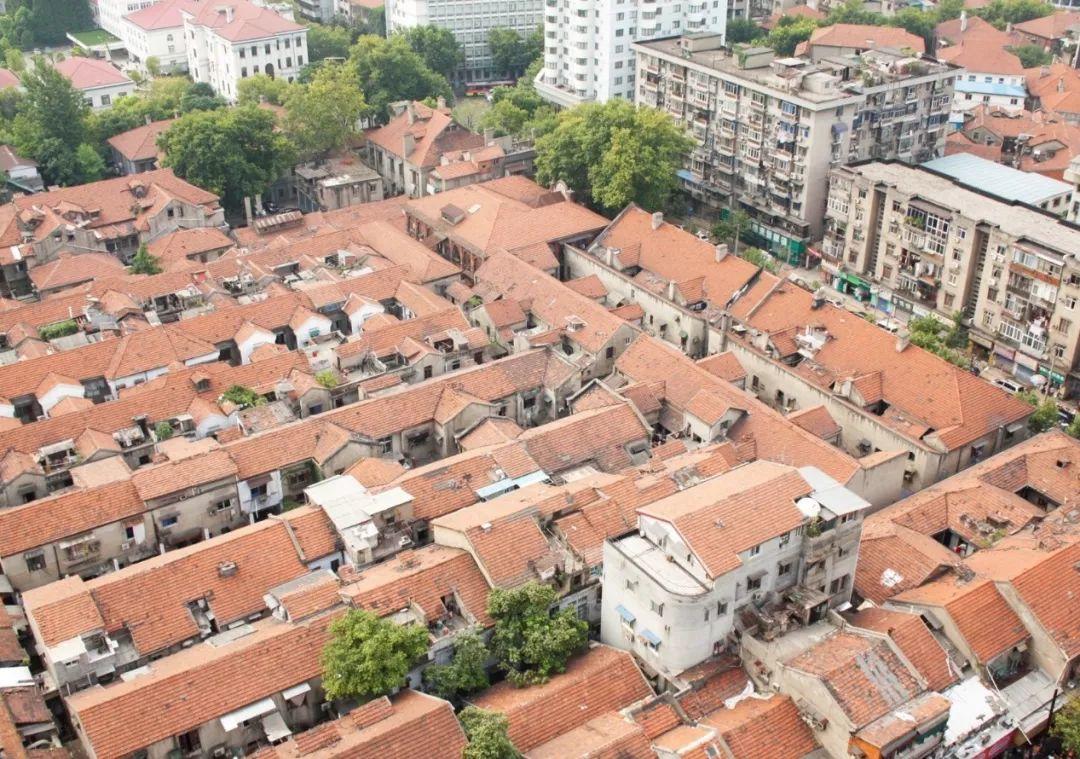

填补上版名城规划历史城区保护方面的空白,突出历史城区在名城保护中的核心作用,以上版名城规划提出的旧城风貌区为基础,考虑城市发展建设情况,确定4片历史城区,总面积约为16平方公里,分别集中展示近现代租界历史、“天下第一街”历史、“千年武昌、百年首义”历史以及近现代制造业历史。充分运用历史性城市景观理论及实践方法,保护传统风貌,优化各片产业结构和人口结构,改善交通市政设施及人居环境,提升专业化保护水平。

图8 坤厚里

5.5 分级管控,推动历史街区有序更新

主城中历史遗迹较为密集,为了尽可能多的集中保留,并对城市风貌进行积极织补和有效控制,建立三级历史文化风貌街区体系。其中,历史文化街区5片,为达到国家标准的街区,范围内以保护为主,不进行新建扩建活动;历史地段5片,为传统风貌和历史特色显著,但尚未达到历史文化街区标准的地段,范围内倡导历史文化保护与城市发展有机结合,保证历史风貌在地段内有机延续;传统特色街区6片,主要是传统风貌的过渡地带,起到串联历史风貌和现代城市形象的桥梁作用,范围内重点加强城市开放性空间的历史文化塑造与展示,积极开展以历史文脉为线索的主题空间营建。

5.6 刚柔相济,引导单体历史资源合理保护

单体历史文化遗产采用刚性和弹性相结合的方式进行保护。文保单位和优保建筑为刚性管控,文物保护单位、未登记为文物保护单位的不可移动文物等,保护价值较高,保护要求较严,主要采用公益性保护;优秀历史建筑、历史保护建筑等,主要在强化保护的基础上,突出建筑遗产的多样化保护。对于具有武汉特色的保护要素,包括工业遗产、建国后历史建筑、古村寨等,也纳入保护范围,鼓励多元化利用,实行弹性的用途管控。

图9 武汉锅炉厂改造实例

5.7 返本开新,促进传统文化活力新生

持续研究武汉历史文化脉络和非物质文化遗产,将无形资源与有形空间相结合,推动历史文化资源聚力发展,以历史文化要素背书城市升级,推进旧城品质更新,鼓励创新利用,组织精品游线,搭建武汉城市记忆地图平台,展现汉剧、楚剧、黄鹤楼、热干面、武昌鱼等“武汉品牌”。市域范围内将历史文化与山水田园相融,打造大型文化园区;主城内加强城市设计,充分展示“两江交汇、三镇鼎立”的独特空间格局,形成武汉城市形象的展示窗口。

图10 国家级非物质文化遗产 汉剧

【作者简介】

商 渝(1977-),男,硕士, 武汉市规划研究院规划一所所长,正高职高级工程师,注册城市规划师。

李鸣凯(1981-),男,硕士, 武汉市规划研究院规划一所主任工程师,高级城市规划师, 注册城市规划师。

罗洁斯(1988-),女,硕士, 武汉市规划研究院规划一所规划师。

哈思杰(1980-),男,武汉市规划研究院规划二所高级城市规划师。

原文刊载于《城市规划》2018年增刊2

规划问道

规划问道