徽祠记|系列

[编者按]:本篇系列以徽州(一地理概念)和祠堂(一古代建筑类型)为线索,主要论述徽州祠堂的来龙去脉,浅谈宗族礼治的社会原理。了解徽州的宗族社会,可窥一斑而知全豹,加深对中国古代乡土社会的理解,亦可就祠堂这一类型的建筑文物,了解乡村基层的文物保存状态。了解我们的过去,是为了更好地创造我们的未来。笔者就手头既有的资料为基础,即兴提笔,随性而抒,亦望读者不吝批评指教。

・・・・・・

宗法・礼治

我们从小就被告知一件毋庸置疑的实事:中国是礼仪之邦。老师常以此为根据,教导我们做人要有礼貌,要尊老爱幼。许多人也以此为根据,感叹当今的世风日下。然而,大部分人都误解了礼仪之邦的含义。

礼仪二字个有含义,不是礼貌,也不是说一个人的“素质”或“仪态”,礼仪是一种社会制度。中国古代最早的礼仪著作是《周礼》、《仪礼》和《礼记》,合称“三礼”。礼制系统之庞大、礼数之繁,有“礼仪三百,威仪三千”之称,其内容包含了一个人生老病死的过程,以及种种社会关系。因此,礼仪之邦准确的含义应是:以礼制规范,形成社会秩序的国家。

婚礼是嘉礼之一,日本和韩国的官服婚礼依然受到中国礼仪的影响。

西周灭亡后,礼仪制度的主体和精神被儒家学者所继承,徽州宗族社会的结构基础是典型的儒家宗法礼制。这句话须从两方面理解,一是宗法,其中的隐含含义是建构和维护父系血缘关系下的宗族内部秩序的制度;二是礼治,直接继承于儒家经典学说的一套完整道德准则。

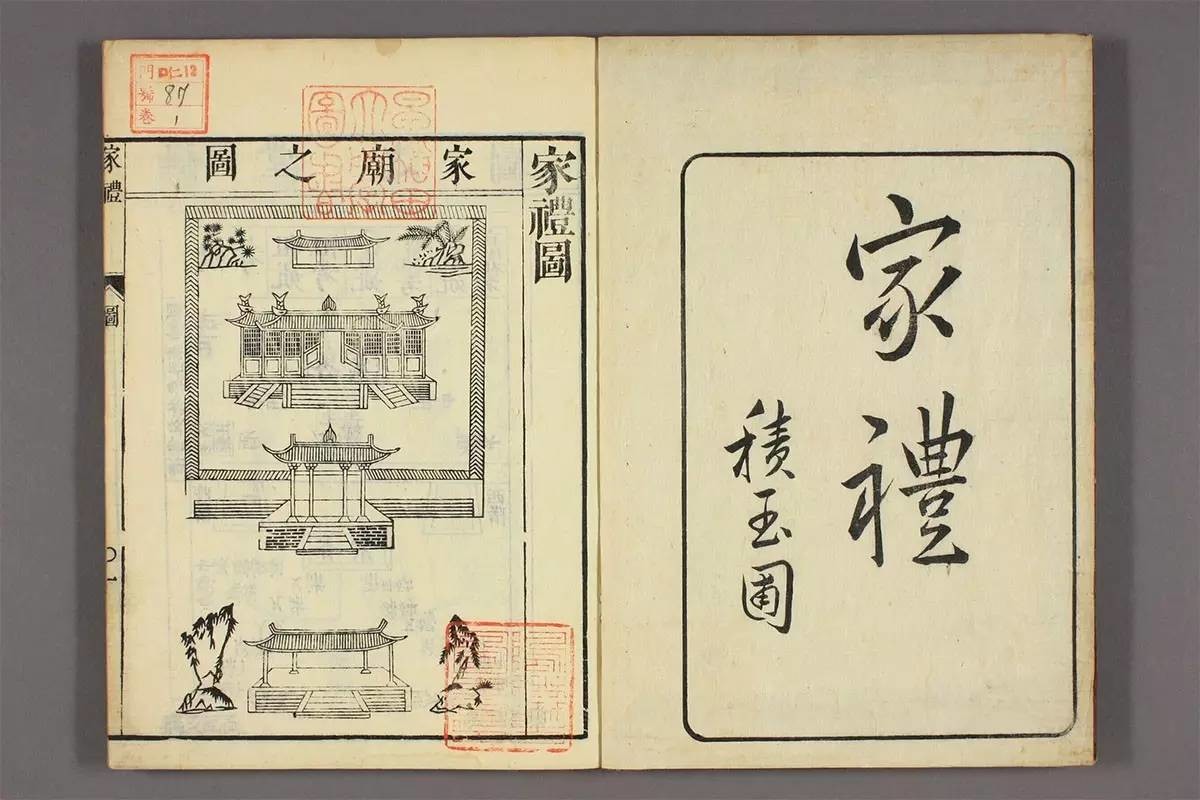

朱熹所编纂的《家礼》是明清时期最重要的一本礼仪规范,儒家一直以来的理想之一,就是复兴周礼时期的理想社会

宗法的建立是崇尚祖先崇拜,在继承周代宗法制的基础上,形成的一套以严格维系宗族内部血缘、尊卑和长幼秩序为核心目的的民间制度,在以宗族为基本单位的乡土社会里,它扮演的是一种强执行力角色。

礼治的依据是儒家的经文,是判断是非曲直、规范人们行为的标准和依据。礼治对于社会秩序的维持是基于一种社会共识,是传统的习惯性延续。如“孝悌”是之于亲属的基本要求,“忠信”是之于朋友的行为准则。

徽州歙县長陔乡韶坑村 徐氏宗祠

若我们把今日的现代法治和中国传统的宗法礼治比较来看,二者最明显的差异便是,法治的基础乃是以法律条文为依据,国家以强制力为后盾,建立、维护和限制全社会各个阶层的秩序。然而在古代中国,国家强权的执行力和法律条文都有极大的局限,中央政权的行政分级也仅能触及到县一级,因此在广阔的乡土社会,社会基层的秩序就需要用“礼治”来约束。

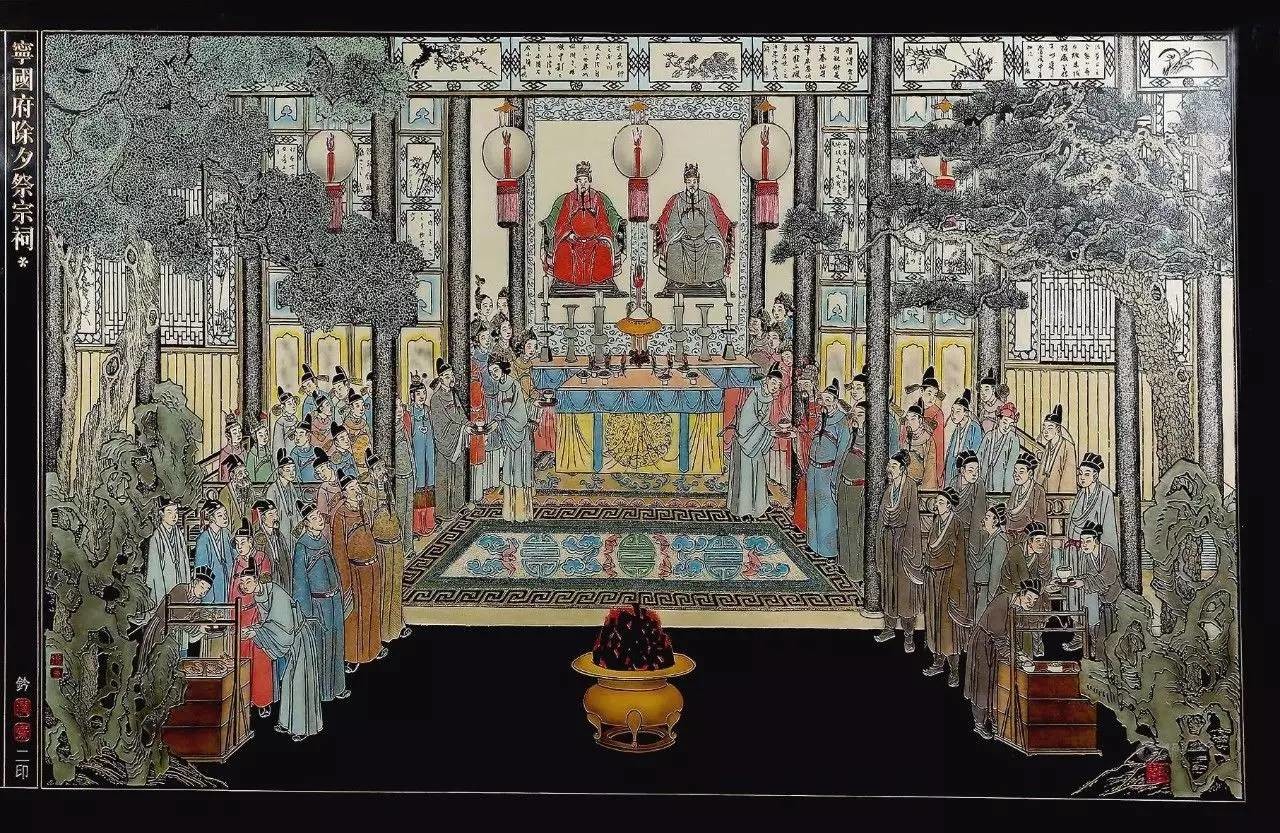

《红楼梦》中宁国府祭祖的场景

礼治在宗族内部发挥着以儒家伦理哲学或乡土社会的传统习惯约束个人行为的作用,宗法则重在维系族人关系,并以其各类的家训和族法去反向保证礼治的法统地位。

“君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與。”——《論語 · 學而》

在宣扬“忠孝”这类美德的同时,儒家的道德标准也保证了在宗族秩序中家族长老的权威地位和自下而上的秩序结构。

・・・・・・

宗族 ・ 徽商

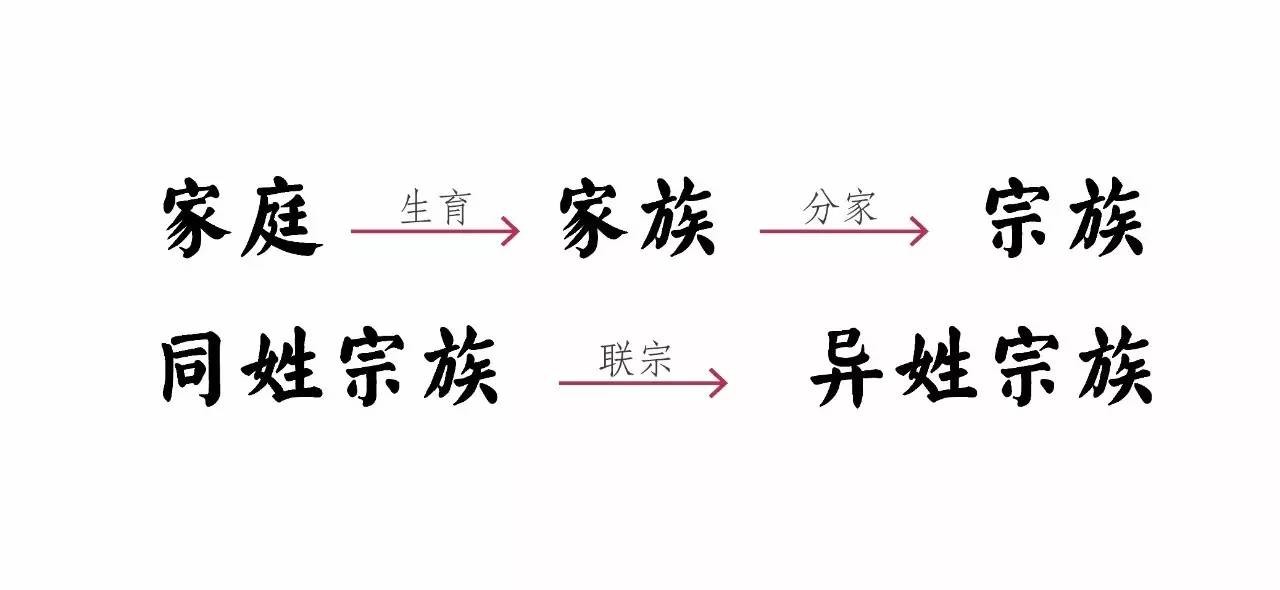

家族(亲属关系)研究是社会人类学领域里最古老的问题之一,我们可以将“家”的构成原理及关系表示为:

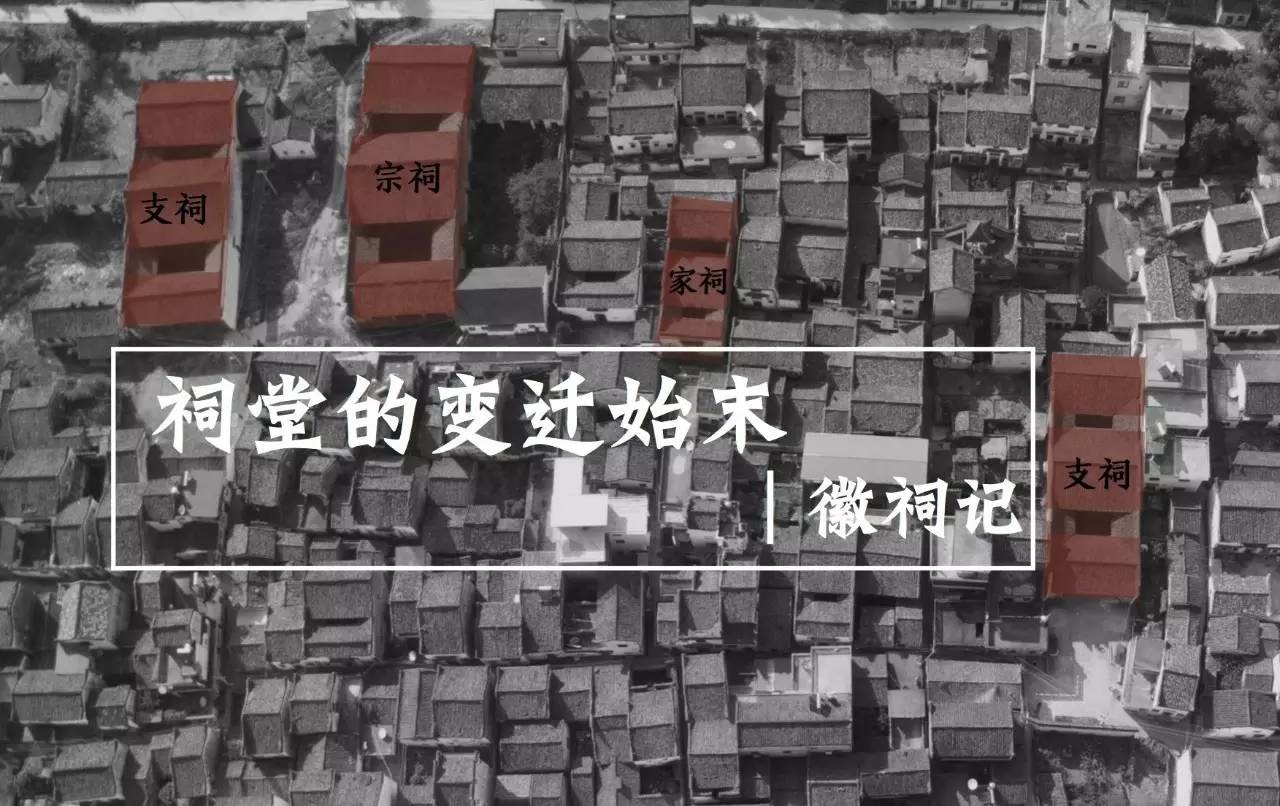

家庭主要承担的是“生”和“育”的功能——当双亲将子女抚养成人之后,子女便逐步脱离旧有的家庭,而去构建一个新的家庭,并作为新家庭的母体重复下一代的生育任务。但中国的宗族,在结构上需要同时满足两点:首先,它应该是一个跨度在三代以上的父系社群,构成一个单系延展的家族。家族在东西古今都有,并不特殊,因此决定宗族特性的便是:这个父系社群必须有一个共同奉祀的祖先,作为直系亲属以外的人口联系在一起的血缘依据。因此,宗族的特征在于多个直系“小家族”拥有一个共同的“宗”,或曰血缘联系上的根。但随着子孙的繁衍延续,紧密的血缘会被树状式传代所逐步稀释,宗族的延续性比家族绵长。宗族亦分大宗族与小宗族,小宗族局限在一个家族的前后几代,供奉分支先祖,各立支祠。大宗族则是一个村落乃至多个村落所有同姓家族的总合,供奉一个始迁祖,共立一座宗祠。

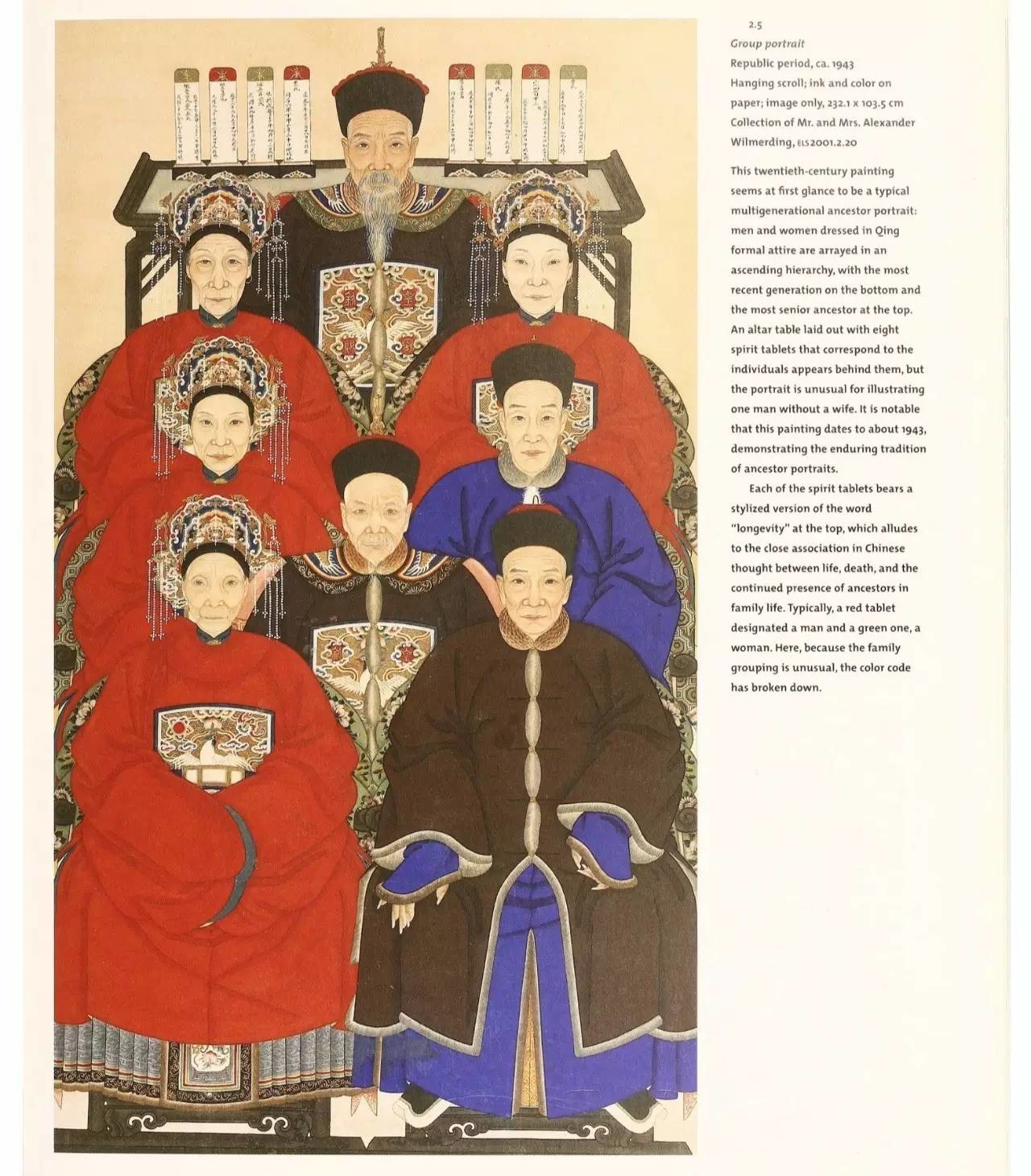

祖先群像,图片摘自《祭祖-中国纪念性肖像画》(Worshiping the Ancestors-Chinese Commemorative Portraits)

宗族的结构内部,其承担的功能不再只是生育,更包括了政治、经济、宗教等的综合性事务的经营。宗族作为一个事业单位,宗族的规模某种程度上决定了事业的规模,反过来说,事业规模也决定了宗族的势力。在今天的徽州,我们仍可以触摸到那些大大小小的宗族世代留在这片土地上的痕迹,即便其中许多早已被埋入废墟,剩下一片颓垣断壁的破败景象。

徽州歙县里方村胡氏祠堂

在宗族的各类族产中,祠堂始终都是宗族势力最直观的表达。不同于苏州世家更重视活人在世所享受的大宅园林,徽州宗族更热衷于建造一座华丽的宗祠,将祖辈过往的荣耀和世代子孙所获得的成就通通归集在这一座纪念性的建筑里。宅院民居是属于在世家族的,无论这个家族当时的地位如何,始终是要面临分裂的(如兄弟间的分家)。但祠堂不会被分解,它本质上应该永远存在,过世的祖先永远都在,所供奉的一方方小小的牌位便是每一个祖先在天之灵的凭证,徽州村落中散布着的各类祠堂就是宗族精神在物质上的联系。

歙县棠樾的牌坊群(右侧)和三座祠堂,都是为了展现这个宗族曾经的荣耀。

棠樾鲍氏祠堂-世孝祠(小)和敦本堂(大)

一条石板路串起的七重牌坊并非同时兴建,而是从明至清,历代帝王恩准敕建。

这条小路原是入村的入口,七重门的末端,就是三祠堂

为什么徽州的宗族文化如此根深蒂固?徽州人先祖的文化源头本来自中原,历史上徽州的三次人口迁入分别是:魏晋时期的“永嘉之乱”、唐末的“黄巢之乱”,以及北宋末年的“靖康南渡”。那些北方的衣冠望族将中原的士族文化随着家眷一起带入了这片东南山林,并逐渐代替原住民山越人。徽州有座著名的“程朱阙里”坊(毁于上世纪70年代),石坊正面题“程朱阙里”,背面题“洛闽溯源”。徽州人对于祖先迁徙的历史和他们在中原的祖居一直都深印在脑海里。“阙里”本是孔子的故居,这里用来表示:徽州是两程和朱子的故里。因此,传统和儒家,在徽州一直都是被人们重视和纪念的。

靖康南渡

同时,宗族的存在有其实用意义,尤其体现在政治和商业的经营上。徽商崛起的背后,宗族势力的保障与团结具有决定性的意义。如婺源商人程栋最早进入汉口,以后其族人逐渐进入汉口,形成程氏家族对汉口的商业垄断。徽商极为重视修族谱,这不仅是维护家族统一的情感需要,更是获得商业信息和帮助最为稳固的依据。徽州宗族间的相互倚赖,同时也为其贸易中运输、仓储、采购、销售提供了便利条件,从而极大降低了成本。徽商在这种宗族经营中获利越多,便越重视维持这种宗族模式,舆论上继承了儒家正统,又兼顾其切实利益和情感的维系,因此徽人直至今日都以这种宗族文化而深以为傲。

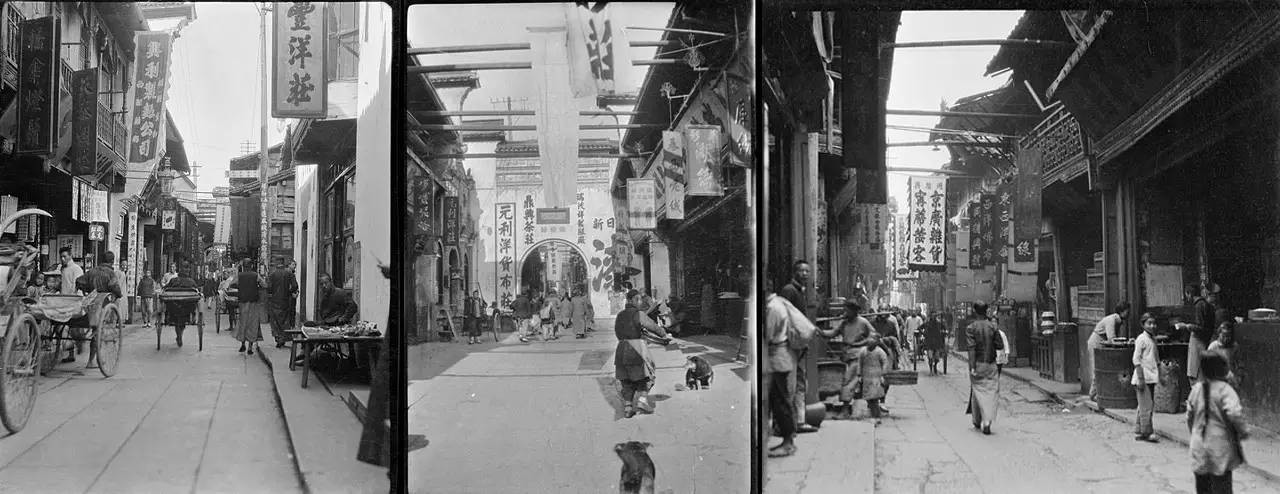

清末民初的杭州御街,今中山路一带。徽商胡雪岩便是在杭州发家,成为一代红顶商人

汉口繁荣的商业街道

汉口繁荣的商业街道

・・・・・・

宗教

这一切制度的来源和保证,都是基于人们所信奉的、那一代代虚幻飘渺的列祖列宗们。中国人是一个将祖先随时都背在肩上的一个民族,人们一刻不敢轻怠了这份敬畏。因为他们知道,这份对待“死人”的态度,决定了他们活人的社会秩序。中国人的祖先崇拜并不是信仰,但对祖先的崇拜几乎深烙在每个人的心里,其影响力之广、之深、之长久,又可说胜过了对任何一种宗教的信仰。最能反映儒家对鬼神祭祀态度的一句话,可能就出自孔子之口:

務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知(同智)矣。——《論語 · 雍也第六》

对鬼神“敬而远之”,是儒家学说的标准答案。朱熹对于这段的注释写道:

……專用力於人道之所宜,而不惑於鬼神之不可知,知(同智)者之事也。 ……程子曰:人多信鬼神,惑也。而不信者又不能敬,能敬能遠,可謂知矣。

也就是说,应当把心力用在建立和维护“人道”之上,鬼神如何,不是我们人应当深究的。随后又引程颢的话说:人过于信奉鬼神,会使人迷惑。若是不信,却又不能对鬼神恭敬。能尊敬而又能不被影响,那就是有智慧了。之后孔子再被问及鬼神时,干脆回答:“未能事人,焉能事鬼?”儒家始终强调的是对百姓的教化和社会的秩序——那些现世且可被把握的事情。这种入世的态度像极了爱因斯坦的言论:

我信仰斯宾诺莎的上帝,他以宇宙的秩序与和谐来示现,而不是那个会干涉人类命运和行为的上帝

即:我敬畏上帝,前提是上帝不干涉现世的我。徽州人不会真的去思辨鬼神的存在与否,对祖宗祈祷是否灵验。在虔诚的敬畏底下,更为人们所重视的,恐怕正是那一套保证这个社会制度运行所应有的仪式和礼法秩序,即所谓的“人道”。

正所谓敬胜百邪,儒家学说所宣扬的,更多是一种敬,而不是信,这种敬畏之意,使人们对于那些不确定的神灵得以保持距离,不靠近,也绝不亵渎。这是一种非常智慧的手段,一种非宗教的信念。

斯宾诺莎开创了用理性主义观点系统地批判《圣经》的历史,考察了宗教的起源、本质和历史作用,建立了近代西方无神论史上较早的体系。

斯宾诺莎开创了用理性主义观点系统地批判《圣经》的历史,考察了宗教的起源、本质和历史作用,建立了近代西方无神论史上较早的体系。

西人牛顿有言:如果我比别人看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。徽州人把一代又一代的祖先背在自己的肩上,他们未必追求能看的多远,却努力让自己深深地扎根在那个理想的乡土社会里,平稳地繁荣了几个世纪。同样是这份对祖先和旧秩序的无限敬仰,使得徽州这个古老而封闭的社会,在近代世界的滚滚潮流里走向了没落。徽州人的荣辱成败,何尝不是全体中国人的一个缩影呢。

・・・・・・

家风

以徽州为代表的宗法礼制,早已不再适应于今天的法制社会体系,那么我们的“祖宗”于我们还有什么样的意义呢?我以为,先人于今人最大的意义,仍应是他们所具有的道德、品性、意志等一切应当得以继承的优秀传统。

对于一个国家,人们以其民族所产生的历代先贤为榜样,继承其精神智慧;对于一个家族或家庭,我们同样有这样的机会和需要去承接先辈的道德遗产,即便只是我们普通小家庭里最质朴的百姓民风。古人讲:耕读传家,作为每个家庭里的一员,我们应该着意去养成一些如“仁义礼智信,温良恭俭让”的优良家风,因为这些道德教育是学校难以传授的,而我们民族优良的道德传统,是真实存在过的参照体系,它给今日的中国社会带来持续的启示。

__END__

作者介绍:

徽祠记系列目录:

下期预告:

由作者|树下小人、亦安|图文供稿

部分图片来自网络

九樟学社编辑部

版权声明

本文版权归九樟学社及其作者所有。如需转载或投稿,请联系后台。

联系邮箱

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道