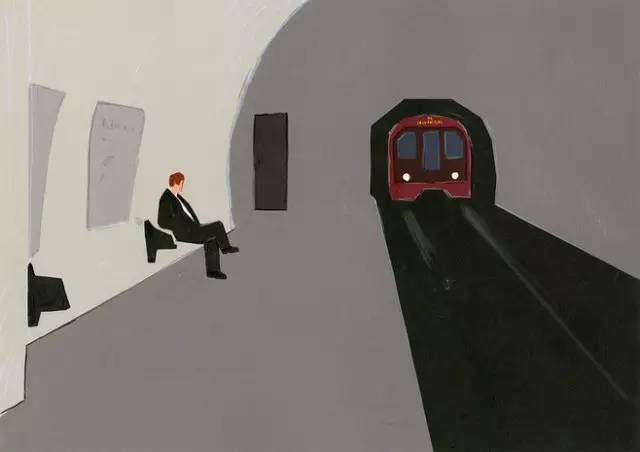

追忆的儿时,只能掩埋于记忆中。

我的家,在北方沿海的一个小地方,距离上海约 800 公里。高铁,7 个小时;飞机,最快的交通出行工具,仅需 1 个小时。现代交通工具的发展,使得遥远的距离变得似乎是触手可及,可技术并不是万能的,能够拉近物理距离,却并不能抑制一些变化,更有甚者,对现代化的一味追逐,在今天的时代甚至会加速某些东西的消亡。

从北方到南方,由一个小地方来到一个大都市,每年回家的次数越来越少了,也许正是因为这个,所以每次回去的感受都是深刻的。年年岁岁,家乡的变化一直都有,有一些是相似的,有一些相异的;有一些是缓慢地,有一些是歇斯里底的,今年尤甚。

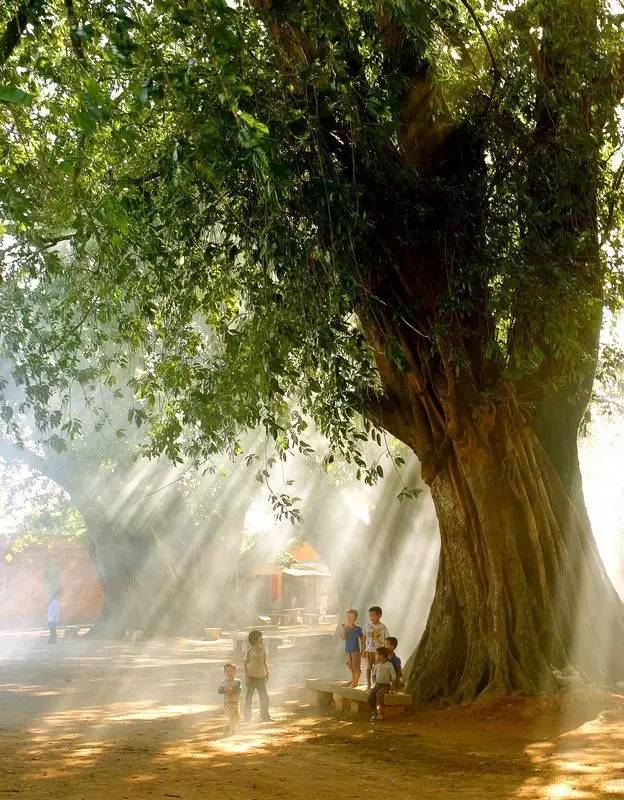

在我出生的地方,从幼儿园到初中,可选择的学校不多,所以家里的小伙伴既是同窗长达十几年的同学,又是儿时形影不离的玩伴。一直到高中,这种玩伴加同学的关系才慢慢有了变化:因个人成绩原因,考上同一所重点高中的人并不多,维持这种关系的人数也就慢慢在减少。慢慢地,不知怎地,家里固定的好友从起初的一群人,到只有 6 人,四女两男;也忘记了从何时开始,6 人小团体越来越密切,干什么都要一起,即使是上了大学,天南海北,每次回家见面最多,聊的最嗨的也依旧是这几个人。

有时,人际关系就是这么偶然,人与人之间或亲近或疏远,仅仅是因为一个偶然的契合点,一个共同的关切点。我们六人是因考入同一所重点高中,才得以维持这种宝贵的友谊。毫无疑问,每年假期里的欢快与轻松,是一年中最开心的时光。

因此,对于外地求学的我,甚至可以说,每年假期所承载,有很大一部分,是出于是对童年单纯而美好的人际关系的想象。可是,这并不意味着一切就是稳固的,也不意味着深刻的事物或情感就可以长存,相反,它很脆弱,外部环境诱惑,有时轻而易举地便可摧毁这份曾经的美好。

大学毕业后,小伙伴们都参加了工作,在省内。我则继续读书,在南方。年龄和岁月在加速,实际距离更远了,生活经验也慢慢有了隔阂,彼此之间的联系不知不觉减少了,疏远了。去年,是我读研第二年,喜讯传来,一位好朋友要嫁人,定居天津。另外四人,两女生分别在市政府与××局,男生一个在军队,一个在企业。

尽管如此,儿时形成的惯例还在继续,但很明显,谈话内容已经开始变化,从以前大家所共享的生活经验趣事,到现在所谈及的官场职场中的人情世故,自觉不自觉地,我好像有点跟不上了。我切身感受到,大家关注点的变化,分离,毫无疑问,也越来越复杂化。我渐渐意识到,原来都是要变的。

变化在今年来的更加彻底,儿时延续至今的习惯链条第一次断裂了:远嫁天津的小伙伴已为人母,没有再回来;另外两人也忙于婚事,在准公婆家;在军队的男生在值班。剩下的两人也没有谁再提议说聚一下,想必,即使相互提及,也未必可有以前谈天的畅快。

人是环境的产物,人际关系是人与人间的关联,也是人与社会间的联系。变化不是自发的,毫无征兆的。齐美尔曾说过,“小城市的精神生活是建立在情感和直觉关系之上的,而直觉关系是扎根于无意识的情感土壤之中,所以很容易在长期习惯的稳定均衡中生长并获得一些情感满足和个性特征。”在齐美尔这里,我们注意到两个关键词——“长期习惯”“稳定均衡”,以及一对关系——直觉源于情感,而情感需要长期习惯”和“稳定均衡”的滋养。在很大程度上,我们所体验到的人际交往的或亲近或疏远,是一种直接的情感感受,也就是一种直觉。直觉的变化与滋养情感的土壤松动息息相关。直觉关系好比是一棵生于情感中大树,而“长期习惯”与“稳定均衡”就好比是供给其养分的土壤。当土壤松动,或被铲除时,大树便会左右摇动,难以自立。人际关系的危机便是这样露出端倪,越走越远。

可是需要继续追问的是:这种“长期习惯”与“稳定均衡”的土壤是如何被打破的?人口的“流动性”是一个重要因素,而这种流动跟城市的发展不无关系。很明显,城市的快速发展以及现代化的飞跃对人们起到了潜移默化的作用。与三四线小城镇相比,北上广等一线大城市的吸引力体现在一系列无可超越的资源优越感上:更多的发展机会,更高的薪金,更好的教育,更优越,更现代的生活方式。并且,这一切,并不是单独的,而是相互关联成一个系列,它们代表着金钱,地位,身份,现代化,共同聚集在大城市这个光芒四射的空间里。附庸在大城市上方的符号光芒使得人们对它趋之若鹜,仿佛,那就是人间天堂,梦想成真的地方。究其实际,他们所向往的只是一个带着光环的抽象的大城市,被忽略掉所有的弊病只有光芒的城市。

一片土地,一座小城,有离开的,也有留下的。今天我们频频可以看到,对于大城市的讨论,对于乡村的讨论,以及关于城乡关系的讨论,为什么它们会成为今天我们关注的对象呢?在离开与留下之间究竟发生了什么?不得不承认,在对现代化的追逐过程中,人与人之间慢慢分化,不仅产生物理距离,更产生心理距离。一边是大城市的四通八达,一边是小地方的相对闭塞;一边是大城市的拼搏奋斗,一边是小地方相对安定;一边是大城市的“公平透明”,一边是小地方的人情世故;不管怎样,我们看到,当大城市变得拥挤不堪时,问题便出现了;当更多的乡土被掏空,而灌之以现代化,问题出现了;当大家各顾各的言说自我时,问题也出现了。纷飞的异己的意见代表了一个变化的时代,一个没有包容力与凝聚力的时代,这个时代会有多长,我们不知道,这个时代还会走向何方,我们也不知道。在这个变动的过程中,长期习惯与稳定均衡被打破,更多的不适也由此产生。

雷蒙·威廉斯曾在《漫长的革命中》将文化定义为一种整体的生活方式。作为一个整体的文化包含了生活的方方面面,它不是单一的,同质的。我愿意将人与人之间的联系视为其中重要的一部分。在一套整体的文化中,时间和生活经验的不同只是其中一个原因,主导其变化方向的却是另外的因素。时代的变化,导致城市氛围的变化与人心的改变。试想,当我们生活的时代不再稳定时,整个社会的格调变成追逐理性主义,追逐经济至上,那出现利己主义的个体也就不足为怪了,由原子化的个体所勾勒的人际关系朝向复杂化,利益化发展又有什么可吃惊的了呢?

追忆的儿时,只能掩埋于记忆中。

■本文由作者授权转发,转载请注明出处。

规划问道

规划问道