原文始发于微信公众号(国地资讯):资讯︱清华大学李彤玥:基于韧性视角的省域城镇空间布局框架构建研究

中国进入新时代,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为主要问题。人们开始追求更加绿色的城市化生活方式,希望重塑可持续的城市和区域生态环境,城市与区域规划面临新形势。因此,基于绿色、公平、可持续、生态等基本理念,进行新时代城市与区域规划理论研究,具有重要科学价值。近年来,地球暖化导致海平面上升和极端气候频现,韧性(resilience)理论开始被引入自然灾害、资源环境、生态学和人文社会科学研究领域。韧性是指系统具备能够准备、响应特定的多重威胁并从中恢复,将其负面影响降至最低的能力,韧性理论为城市与区域发展提供了一个建构和响应不确定性及脆弱性的新框架,也使得城市与区域发展策略能够应对大尺度的社会、环境及经济变化。目前,基于韧性的城市与区域研究日渐深入,已经成为英美城市与区域规划研究的新热点。

20 世纪90 年代以来,经济全球化、信息化、市场化和快速城镇化不断重塑城市与区域空间,生产要素高速流动、经济持续高速发展,城镇和生态环境不协调、区域发展不平衡等问题日趋明显,传统“三结构一网络”的省域城镇体系规划框架表现出不适应性。在党的十九大报告强调加快生态文明体制改革、建设美丽中国的背景下,空间规划面临转型和重塑的新需求。习近平总书记在2013 年中央城镇化工作会议上指出要“建立空间规划体系,推进规划体制改革”,省域城镇体系规划编制面临新需求。省域在区域快速增长时期,经济增长和空间资源与集聚效率偏离的矛盾逐渐凸显。建立省域空间规划体系,引导区域空间资源合理配置,是实现省域城镇体系规划转型的必由之路。

一、韧性城市和区域研究进展

1.1韧性的核心内涵和理论基础

韧性概念最早出现自20 世纪70 年代的生态学,目前经历了从“工程韧性”和“生态系统韧性”到“社会—生态系统韧性”(resilience of social ecological system)研究视角的转变。“社会—生态系统韧性”同时包含“自然和环境生态”要素及“社会经济发展”要素,并强调系统基于适应性循环的演化过程以及系统内部的多尺度变换(扰沌:Panarchy)。韧性理论基于复杂适应性系统(Complex Adaptive Systems,CAS)理论构建,这一理论强调:系统由大量智能体(agents)组成;智能体之间、智能体与环境之间存在广泛而密切的相互作用(interactions)和反馈(feedbacks);这些相互作用具有非线性特征,向系统施加的微小扰动将通过非线性作用放大为宏观模式(pattern)的涌现(emerge)。因此,韧性理论特别强调社会—生态系统的复杂适应性特征,通过大量智能体间的非线性相互作用,实现结构和功能应对变化的及时调整与转换,实现适应。

1.2韧性城市和区域研究框架

目前国外研究主要基于复杂适应性系统构成、韧性的冗余—灵活—重组能力—学习能力等要素、制度—基础设施—生态系统等维度构建韧性城市研究框架,并提出“脆弱性分析—城市管治—预防—不确定性导向”、基于系统动力过程的韧性城市规划框架。然而,目前“韧性”概念在城市规划中的运用缺乏定义明确的方式,在很多情况下等同于“适应”(adaptation)或者“减缓”(mitigation),表现为一种通用术语。在韧性区域研究方面,目前“工程韧性—经济韧性—生态韧性—社会韧性”四维度研究框架得到了广泛认可,它们分别强调基础设施的物理属性、区域经济产业的适应和恢复能力、人类活动模式和自然生境的适应性循环,以及面向促进“转换—学习”能力的治理模式和政策安排。在韧性区域规划研究中,研究者将“冗余性”“多样性”“鲁棒性”等特征原则运用于区域规划、土地利用规划的不同环节,塑造多中心的空间结构、多源节点的基础设施网络等。同时,对韧性的“多元化”“创新能力”“自组织”“高流动性”等构建原则进行了详细阐释。我国的韧性城市与区域规划研究尚处于起步阶段。

二、基于韧性视角的省域城镇空间布局框架

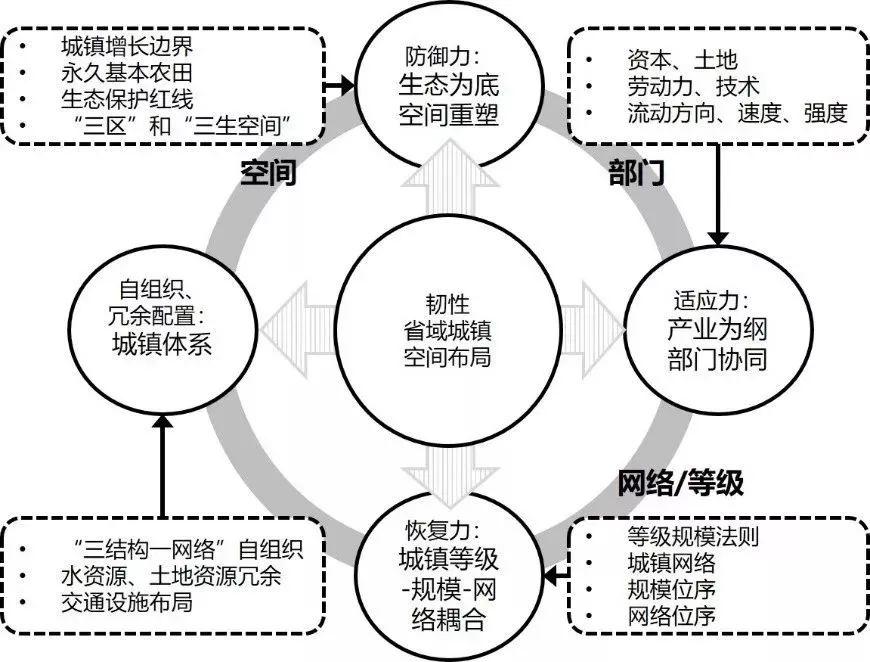

基于韧性视角的省域城镇空间布局框架构建思路如下:从传统城镇体系规划地域空间结构、等级规模结构、职能类型结构和网络系统组织“三结构一网络”框架中追溯并提取核心研究要素:空间、等级、职能和网络;基于以上韧性城市和区域研究进展的梳理,将韧性解构为防御力、适应力和恢复力,并阐释韧性的自组织和冗余性核心特征;依据由外而内、由外部空间到体系自身的逻辑顺序,将三种力、两种特征与城镇体系规划的核心内容进行关系建构,借鉴国外韧性城市规划框架构建的路径,构建区域尺度城镇空间布局规划框架。即以空间、部门、网络和等级作为四个维度,面向防御力的提升进行生态为底的省域韧性空间重塑,面向适应力的提升促进产业为纲的省内部门协同,面向恢复力的提升实现省级城镇—规模—网络耦合效应。同时,基于对韧性理论所强调的自组织和冗余性特征的系统阐释,对传统城镇体系规划“三结构一网络”内容进行进一步的韧性化延伸,提升城镇体系地域空间结构、等级规模结构、职能类型结构和网络系统的自组织能力,提升城镇体系的资源环境冗余配置水平。图1构建了韧性视角下的省域城镇空间布局规划框架。

图1 基于韧性视角的省域城镇空间布局规划框架

2.1作为有机体的城市和城市体系

生态学划分个体(individual)、种群(population)、群落(community)和生态系统(ecosystem)四个层次。对于城市和区域而言,城市有机体与种群层次相对应,城市体系有机体与群落层次相对应,城市体系连同其所处的生态环境与生态系统层次相对应。城市和城市体系有机体具备规模、空间、种间关系和协同进化等特征,它们占据一定地理空间,具有特定的空间分布形式,不同城市之间存在中性、竞争、捕食、互利等种间关系,城市有机体对其他有机体的特征做出反应,通过“生态位”分离实现协同进化。同时,区域城镇体系还具备韧性特征。一方面,区域城镇体系是一个复杂适应性系统,包含物质性和社会性的智能体,呈现为个体、社区、城市及城市群等空间层次;不同规模的城镇之间通过物质、能量、信息流进行互动和自组织,实现适应性。另一方面,区域城镇体系处于适应性循环中,不断经历快速增长、资源要素不断固化、受外界扰动进入崩溃以及在自组织和规划干预下进行体系重组的四阶段中。

2.2省域空间要素的韧性塑造

省域空间要素的韧性塑造框架可以从空间、部门、网络和等级四个维度构建。

省域空间(space)韧性塑造,即基于省域范围内的“多规融合”,划定“三线”“三区”和“三生空间”,以生态为底,实现横向到边、纵向到底的城镇空间约束精细化塑造,提高省域城镇空间布局的“防御力”。其中,“三线”是指城市增长边界、永久基本农田和生态保护红线;“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间;“三生空间”是指生态空间、生活空间和生产空间。

省域部门(sector)韧性塑造,即基于协调理论实现以产业为纲的省内部门协同发展,对生产要素的部门间流动方向、速度、强度进行调控,引导生产要素向创新产业部门流动,确保要素流动的效率,打破产业结构“锁定”,实现路径突破,提高区域产业应对波动和冲击的“适应力”。

网络(network)是一种支撑体系,城市处于网络中,网络支撑城市发展。网络以有形和无形多种形态呈现,发生在生产、流通等各个环节和过程中。有部门内、部门间网络,还有城镇间网络。对于城镇体系而言,有自上而下的等级式纵向关联网络,也有城镇间横向联系的扁平化网络。城镇发展要素依托网络由大城市扩散到中等城市、小城镇;同时网络将地区劳动力、资源等基本要素不断向城市地区吸纳。

传统的“位序—规模”法则(rank-size rule)中,规模(size)是确定城镇等级的核心因素,规模越大的城市等级越高。在全球化和“流动空间”的塑造下:城镇的重要性开始取决于其在城镇网络中扮演的角色及与其他城镇构建关联的能力,规模不再是表征城镇重要性的唯一标准。

2.3省域城镇体系的韧性塑造

自组织和冗余配置可以为省域城镇体系增加实质性韧性。

自组织理论研究复杂系统在序参量的非线性作用下形成耗散结构的演化路径,阐释趋向于熵增最小的秩序化平衡态的内在机制。作为自组织(self-organization)系统,城镇体系在序参量的支配下通过不断引入负熵流,降低系统混乱程度,趋向于稳定状态。城镇体系的自组织,即将传统城镇体系“三结构一网络”框架进行延伸,重塑秩序化的地域空间结构、等级规模结构、职能类型结构和网络系统组织。塑造从等级结构到网络结构的地域空间结构。传统的“中心地理论”所描述的等级式的城镇空间结构模型已经不能够完全解释全球化、信息化、市场化等新背景下“流动空间”所塑造出的城镇网络结构,这是一种叠加于中心地等级空间结构之上的连通性更强、更加扁平化的地域空间结构。

塑造从幂律分布到影响因素的等级规模结构。城镇体系自身具备“位序—规模”下的幂律分布特征同时,不同地域、不同经济社会发展阶段的城镇体系,在全球化、市场化、城镇化等影响因素的作用下,呈现首位、均衡、分散等差异化的等级规模结构。

塑造从专门化到适度多样化的职能类型结构。韧性理论认为具有经济多样化的城市韧性较强,在一些部门衰退和受到冲击时能够依赖多样的冗余功能确保经济恢复。城镇职能类型结构的自组织,即将适度多样化作为基本原则,在确保城镇专业化分工的同时适度增加职能结构的多样化,提升区域经济的稳定性。塑造从节点支撑到资源共享的网络系统组织。城镇体系自组织系统结构功能的建构,依赖于物质载体支撑。新时期应结合通勤圈和都市区空间范围进行网络支撑系统的布局,构建与出行需求和效率相匹配的基础设施共享网络系统组织。

冗余性(redundancy)是指系统中具备相似功能的资源、组件、设施等存在复制重叠,在某一部分受到冲击和破坏失效时能够相互替代,即使部分能力受损,系统仍然能够依靠闲置的生产能力正常运转,在时间上和空间上分散风险。省域城镇体系的冗余配置是指:通过资源环境冗余性分析、资源环境承载力和城镇适度规模的确定、水源涵养区的划定及基础设施的适当超前配置,实现省域城镇体系与水资源、土地资源和交通设施的可持续发展。

2.4基于韧性视角的省域城镇空间布局

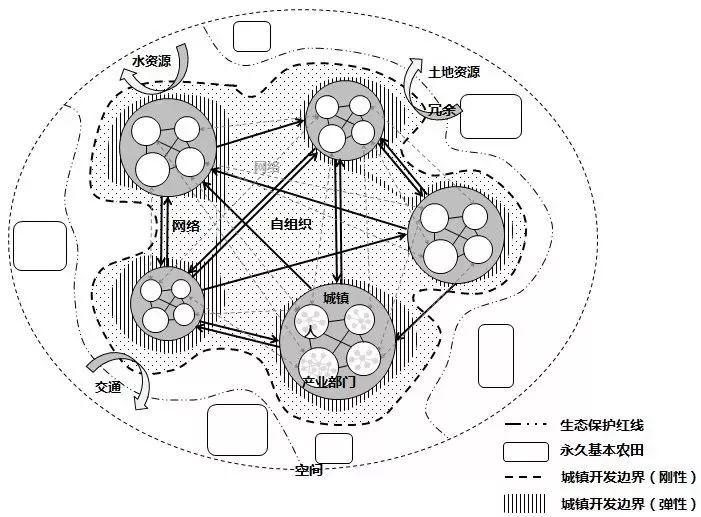

省域城镇空间布局的韧性塑造框架内容包括:划定生态保护红线、永久基本农田、城镇刚性和弹性增长边界,实现生态为底的省域韧性空间重塑;促进生产要素的部门间高效流动,实现产业为纲的省内部门协同发展;实现城镇等级—规模—网络耦合效应;进行城镇体系自组织和城镇体系与水资源、土地资源和交通设施的冗余配置(图2)。

图2 基于韧性视角的省域城镇空间布局

三、结语

综上所述,基于空间、部门、网络、等级四维度和自组织、冗余配置原则,由外而内、由空间到体系逐层构建的塑造框架能够为实现“省域城镇空间布局的韧性效应” 提供科学视角和思路方法。研究还结合了相关实证分析,证明了规划框架在理论层面的可行性和可操作性。未来还将在实证研究的数据采集、模拟等方面进一步深化和完善,也希望结合规划实践对本文提出的理论和方法进行验证和修正。

责任编辑:林冬娜、邓小云

文章来源:《城市与区域规划研究》2018年第4期

图片来源:网络,版权归原作者所有

国地资讯聚焦国内外自然资源、城乡发展、生态环境行业,致力于宣传热点政策,分享新鲜资讯,展示研究成果。

规划问道

规划问道