1 问题的提出

大卫•洛文塔尔(David Lowenthal)在《过去即他国》(The Past is a Foreign Country)中指出,我们对待过去的态度无非以下几种,其一怀旧,其二遗忘,其三修复,其四重演,其五沙文主义,其六悔恨,这六种回应方式或被正确使用或被滥用。

在30年的城镇化对乡土中国的风土遗存带来的无可避免的大量破坏面前,我们对待历史的态度也开始经历着剧烈的变化,吐故纳新的现实需求已成为无法回避的挑战,我们已经认识到需要抢救的已不仅是历史建筑,更是如何在保护之外,延续历史,使历史更作为一种设计资源回应当下的语境。因此我们今天面对的是传统的延续、转化的问题,是如何在历史累加的古层中寻找到本土的创生方式,重建风土个性与民族身份的问题。即建筑师究竟如何在历史之内获得历史之外的创生?

在启蒙现代性的基础上进一步发展而来的西方的历史保护理论与实践,作为一面镜子,反映的是对待历史的理念的流变及至搭建理论框架的完善这一历史进程——从单一的“扬古抑新”式封存传统发展到更为开放的“与古为新”式转换传统。我们由西方对待历史的变化可以获得有益的经验,但仍不能跳过必经的步骤,因为我们同样无法脱离对新与旧二元对立的先验式限定,而这必然使得我们将某种程度地重复西方的道路,换言之,刻舟求剑的尴尬便在于我们总记得自己处于传统这艘船上,却忘记了我们还处在流动的水域之上——不歇地驶向未来的时间之流。未来的建筑将不单是像勒-杜克们那样复原某一种历史的风格,也不会是文丘里们那样将历史作为一种拼贴的元素使用,而会是“掷身于宇宙”的同时,把握住历史的一抹珍贵的古色(patina),将之聚焦并巧妙扩大,并让这抹古色伴随我们前行。

带着这样的疑问,我们怎样将历史作为一种创生的资源,得到不仅修补过去,同时朝向未来的延续方式?特立独行的意大利建筑大师斯卡帕(Carlo Scarpa),以其高超的提炼历史元素的设计手法以及深富洞见的对待历史的态度为我们书写了令人振奋的答案。过往对他的研究,往往会限于建筑本体的形式分析。若从转化历史资源的策略角度观察,他更是一个兼具书写历史与描绘未来的思想者与预见者。

在斯卡帕为期55年的设计生涯中,完成了238项设计,其中,直接与历史建筑修复类的项目有29项。该类型的实践始于1935-1937年之间的弗斯卡里大学的历史建筑改造,能比较典型地反映其设计思想的有中期的一些项目:1954年的阿巴特里斯宫改造;1955-1957年的卡诺瓦石膏像陈列馆改扩建;1957-1958年的维罗纳古堡博物馆改造;1957-1958年的威尼斯圣马可广场奥利维蒂商店改造;1961-1963年的斯坦帕里亚基金会更新,以及晚期的若干作品:1971年的布雷西亚城堡博物馆改造;1972年的威尼斯建筑学院的入口改造等。

斯卡帕在历史建筑修复方面得到盛誉,他更大的造诣在于他在新旧并存的处理中显示出的创造能力,以及在其设计作品中反映出的深厚的历史积淀。但他本人并未将其思想以理论的方式做过系统的归纳与总结,对他的赞誉更多来自于被他作品所折服的业主,从学理角度该如何深入地体察他的设计思想?回顾他本人留下来的作品及草图,以及一些他的致辞、讲演、访谈和书信,他如何利用历史的思想脉络重新显得清晰可见了。

2 怀旧类型学

如今,我们处在无处不怀旧的世界中,怀旧俨然是人类的宿命。机械化时代使我们可以轻松的获得比真品更为完美的仿制品,物与我们的关系似乎变近了,因而历史与我们的关系也已然是一种看似亲密的连接,尽管此物非彼物。事实上,这样的连接并不可靠,1975年,比尔·沃恩这样写道“除非你万分确定你已经回不到过去,否则怀旧就是危险的”。怀旧这一动作一旦发生便伴随着一个事实获得确认,这就是我们再也无法回到过去。

斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)在《怀旧的未来》(TheFuture of Nostalgia)中索性指出,人类的未来将是怀旧的未来。

在十七世纪,怀旧曾经被认为是一种可以医治的疾病,瑞士医生认为,鸦片、水蛭以及到阿尔卑斯山的远足可以治愈这种疾病。但是到了二十一世纪,人类的进步没有医治好怀旧情感,反而使之趋于多发。全球化激发出对于地方性事物的更强烈的依恋。与我们迷恋于网络空间和虚拟地球村现状对应的,是不亚于此的全球流行病般的怀旧。怀旧从一种可医治的疾病转化成为一种无法医治的状况——从思乡病(maladiedu pays)到世纪病(maldu siècle)。这是对于某种具有集体记忆的共同体的渴求,在一个被分割成片的世界里对于延续性的向往。

斯维特兰娜·博伊姆进一步指出,治疗怀旧存在着类型学。可以阐明怀旧诱惑和操纵人们的某些机制。可以区分出两种怀旧:第一,修复型怀旧(Restorative Nostalgia)。强调返乡,尝试超历史地重建失去的家园。第二,反思型怀旧(Reflective Nostalgia)。自视并非怀旧,而是真实与传统,关注人类怀想和归属的模糊涵义,不避讳现代性的种种矛盾。修复型怀旧要维护的是绝对的真实,而反思型的怀旧则对它提出疑问。

斯卡帕对待历史的方式,借助怀旧的类型学来阐释,为对立于“修复型怀旧”的“反思型怀旧”。所谓的反思型怀旧并不追随某一个单一的主题,而是探索包容着许多地域和想象不同时空的各种方法;喜爱的是细节,却不是表征。较修复型怀旧而言,反思型怀旧能够提出某种伦理的和创造性的挑战,并对传统和当下发问,是一种指向未来的怀旧,而不只是午夜愁绪泉涌的借口。从这两种不同的怀旧,我们可以区分民族记忆和社会记忆:修复型怀旧以民族身份的单一议题为基础,反思型怀旧追求其标志性,但是并不限定个体记忆的集体框架组成来源。简言之,回不去的方是故乡。这就意味着反思型怀旧以积极与反思的态度对待失去。即使怀旧这一动作一旦发生确实伴随着再也无法回到过去这一事实获得确认,但也就意味着我们只能带着历史的记忆飞入未来。因此,建筑师选择反思型怀旧意味着对于人类失落家园的正面救赎,也意味着艺术家对于社会具有的道德义务与伦理使命。

那么在斯卡帕的建筑设计实践中,这样的反思型怀旧如何展现其深厚的道德意味呢?以下三方面可以显示出斯卡帕的思考:第一,“古层”与痕迹叠加,即保留并揭示历史建筑在过去的各种叠印的历史信息。第二,间离与角色重谱,即使用间离的批判性设计方法提高对历史对象的理解力。第三,历史情境并置,即包容古典主义、文艺复兴、巴洛克等传统作为形成历史情境的方法,将其并置,回归至调动身体感官体验的层面。在斯卡帕的设计作品中,有时这三者兼具,有时则更为凸显在某一点上。

(1)“古层”与痕迹叠加

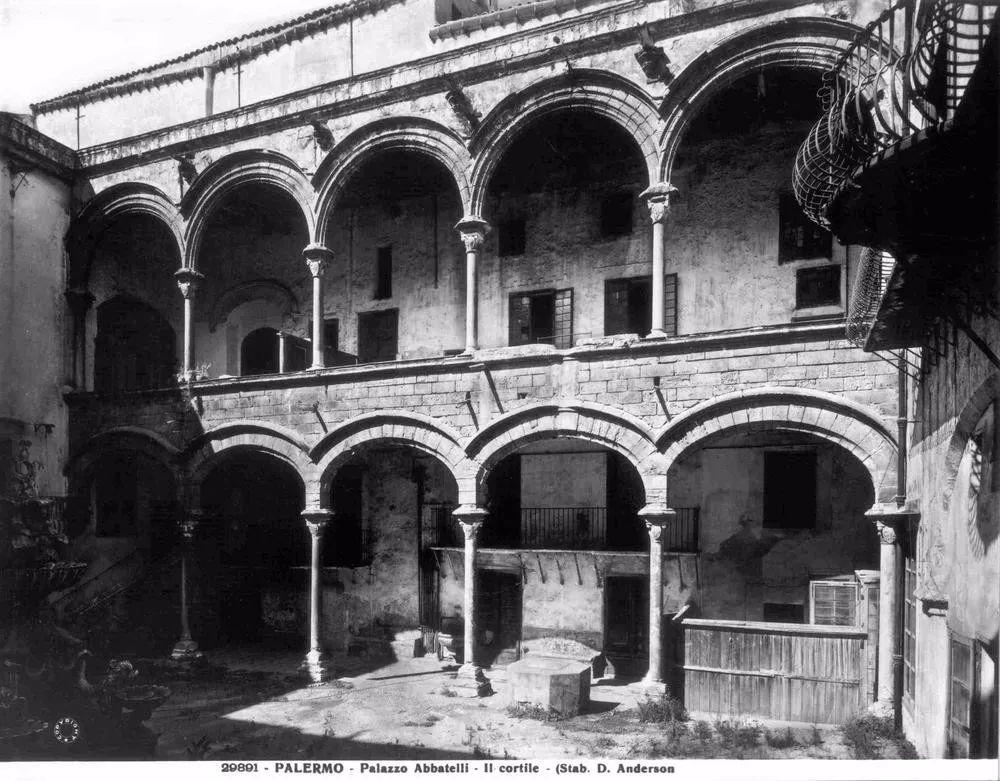

图1a 阿巴特利斯宫修复前

图2a:维罗纳古堡始建于1354年的城壕遗迹

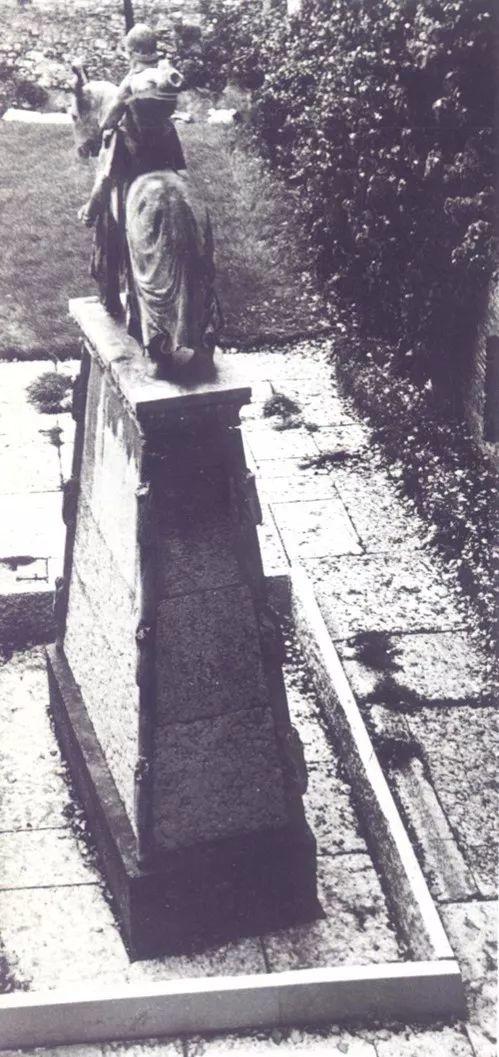

图2b:维罗纳古堡14世纪的卡里基瑞大公像

图2c:维罗纳古堡博物馆改造后卡里基瑞大公像摆放位置

图2d:维罗纳古堡博物馆的墙面露出拿破仑时期营房砖砌墙面的构造的部位

图2e:维罗纳古堡博物馆的屋脊木梁和瓦屋面与卡里基瑞大公像的位置

图2f:维罗纳古堡博物馆的屋面新建工字梁和铜皮屋面及原有拿破仑时期遗留的屋脊木梁和瓦屋面

(2)间离与角色重谱

布莱希特在《陌生化与中国戏剧》(Verfremdung undChinesische Theater)通过对中国戏曲的研究后认为,中国古典戏剧中存在着“对事件的处理描绘为陌生的”这一“间离方法”,能够产生“陌生化效果”,例如戏曲舞台上的武将背上扎的“靠旗”、净角的各种脸谱、穷人乞丐角色穿的“富贵衣”、开门的虚拟手势、嘴里叼着一绺发辫、颤抖着身体表示愤怒、手执着一把长不过膝的小木桨表示行舟等象征性手法。他进一步指出古典的间离方法可以提高人们的理解力。

布莱希特归纳的间离法不仅适用于戏剧,也适用与其它艺术门类,比如绘画。当塞尚(Cézanne)过分强调一个器皿的凹形时,一幅绘画就被间离了。达达主义和超现实主义使用更极端的方式达到间离的效果,它们原本的主题便从间离中隐去了。斯卡帕可能是第一位使用这一项首先是在中国戏剧中发现的艺术手段于建筑设计领域中的革新者。斯卡帕此方面的尝试开始于1952年威尼斯克罗博物馆(MuseoCorrer)与1953年的西西里大区美术馆(GalleriaRegionale di Sicilia)的设计中,在1955年的卡诺瓦石膏像陈列馆(Gypspthèque deCanova)、1956-1964年完成的维罗纳古堡博物馆(Museodi Castelvecchio),以及斯坦利亚基金会博物馆(FondazioneQuerini-Stampalia)中有集中体现,在后期1966年的威尼斯建筑学院入口(entrance fortheIUAV)改造中则有了进一步发展。

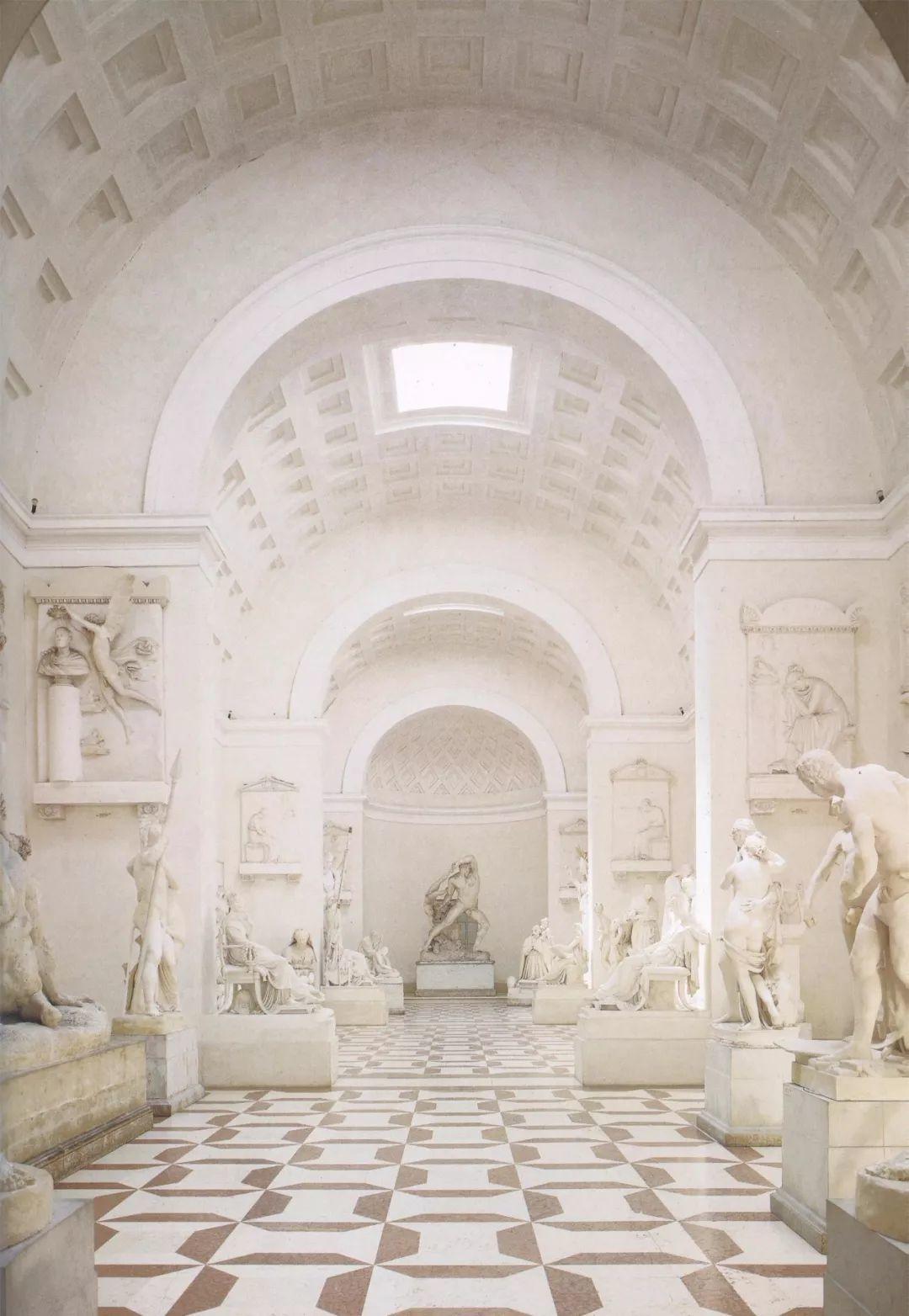

1955年,斯卡帕展开为期三年的帕桑罗卡诺瓦石膏陈列馆的保护与更新工作。陈列馆原馆始建于1831年,为新古典主义式建筑,作为陈放18世纪雕塑家卡诺瓦(AntonioCanova,1755-1822年)的作品使用,由弗朗西斯科·拉查内(FrancescoLazzari)设计。陈列馆平面为长方形巴西利卡形式,由三个相等的展室组成,尽端是半圆形的龛室,每间格子拱顶中央有天窗作为光源。这座私人所有的历史建筑历时百余年风雨,在这次更新项目中,并未作为一座不可拆除的文物被予以重视。斯卡帕在考证了陈列馆的档案文献之后,选择完整保留该建筑,在该建筑一侧的狭长地带做尺度较小的局部的加建——并严格控制新加展室的高度、面积、体量。在这个展览馆的设计中,卡诺瓦古典题材的石膏像作为重要的历史元素(historicelement)成为贯穿设计始终的重要线索。

在1831年的陈列馆中,三个展室完全相同(图3a),每个展室都是有中央的参观通道和沿建筑两侧布置的石膏像组成,观者只能观看雕像的正面部分。斯卡帕试图突破传统的观者-历史陈列品的关系,更进一步的,调动诸如空间切分、材料并置、光影导入等建筑元素围猎石膏这一传统雕塑媒材的限制,或者用福柯的话来说:“对古典再现的重新再现”。这种革新式的展示方式在两处十分明显:在入口展厅后的方形展厅里,东侧外墙设计一对内凹天窗,底部以环形薄板支撑,中央为透明玻璃。西侧一对天窗的玻璃与墙面平,在两侧墙面和顶棚的交界处为三片相同大小的方形玻璃,玻璃之间直接接触,顶角为三角扁铁。当光线自这四个天窗投下,投射到墙面上,斯卡帕将教皇克莱门三世的速写模型置于墙面悬挑而出的铁质托架上,教皇的视线与观者的角度构成向下俯视的关系,同时雕像在墙面上勾勒出轮廓分明的投影。因而观者首先被展厅从天窗投射到墙面的光线所吸引,继而不由自主抬头仰视这座雕像,注意到教皇正高高在上,威严而不可一世地向众生俯瞰,观者被雕像对空间全局的统摄所震撼,于是驻足凝视,继而陷入对历史的沉思(图3b,图3c)。显然,这是一种为了加深人们对历史对象的理解能力所运用的间离方法。

图3a:帕桑诺卡诺瓦石膏陈列馆老馆内部

图3b:斯卡帕加建的帕桑诺卡诺瓦石膏陈列馆新馆

图3c:帕桑诺卡诺瓦石膏陈列馆内的内凹天窗与教皇克莱门三世的速写模型

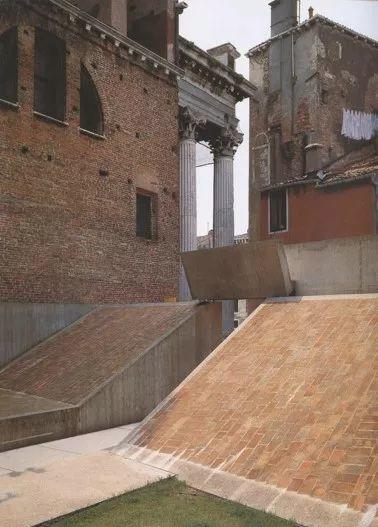

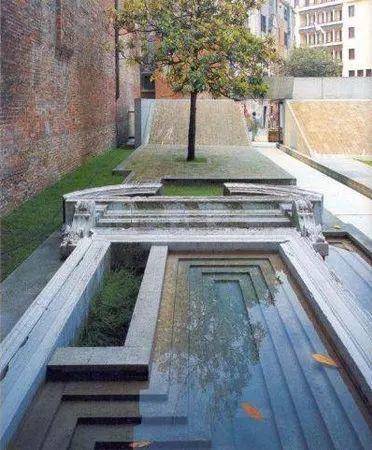

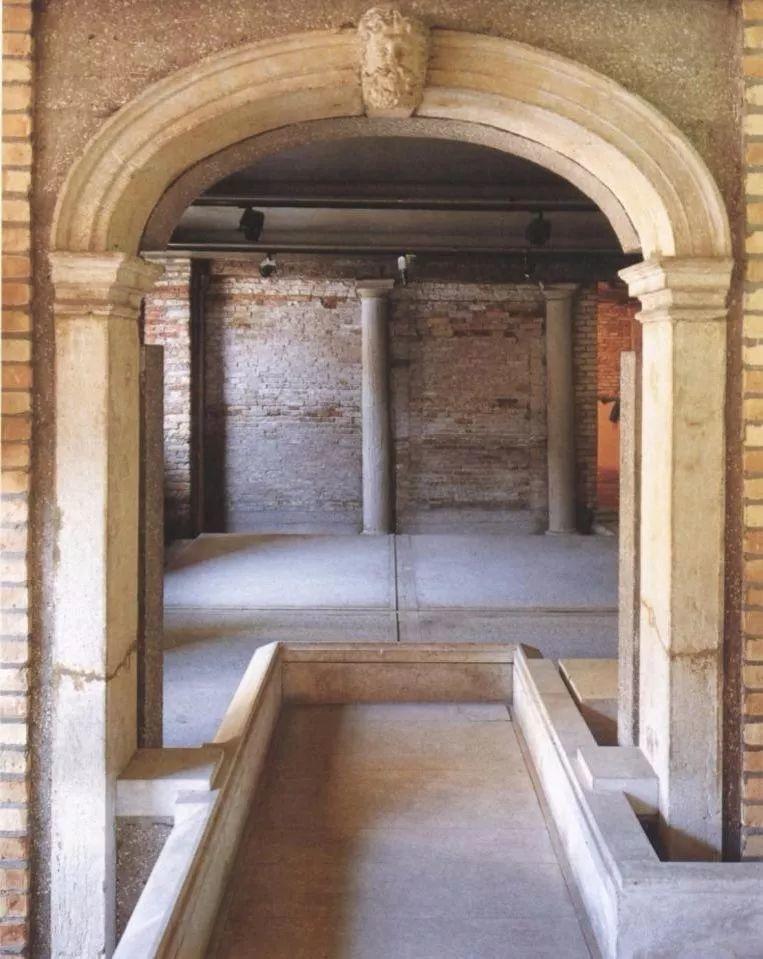

在完成卡诺瓦石膏陈列馆的工作后,在随后的保护实践中,斯卡帕由历史展品的布置方式作为思考的源起,进一步扩展了这种间离地处置历史遗存的方式。在1966年,威尼斯建筑学院自圣特莱维索(SanTrovaso)迁至托伦提尼修道院(Tolentini,图4a),斯卡帕参与校舍入口改建。在修道院的改建过程中出土了一个16世纪的大门遗骸——一扇伊斯特里亚大理石拱门(Pietrad‘Istria),门扇不知去向,只余门框。人们提议,使用这扇门供进出学校的师生使用,“合乎情理”地使用门本身的象征意义作为保留方式。斯卡帕摒弃了这种惯常的做法,而选择了“间离”地处置这扇门框——作为新的水池使用。门框横置于入口,在其中设计曲折迂回的线脚,层层塌陷,犹如历史之“古层”,同时恰好符合叠水跌落之势。旱季残骸显现,雨季残骸被水淹没,季节不同,残骸的底部时隐时现(图4b,图4c),造成遗迹旷古幽奥之感,犹如一位年跻艾耆之人在讲解着历史现场,这一经特殊的处理后的残骸,成功地引发了观者不由自主的驻足和凝思。

图4a:威尼斯建筑学院位于托伦提尼修道院的新校舍入口一角

图4b:威尼斯建筑学院的16世纪大门遗骸(旱季)

图4c:威尼斯建筑学院的16世纪大门遗骸(雨季)

相较于卡诺瓦石膏陈列馆,斯卡帕在这里使用了一项新的技巧,即历史化。他必须把建筑的故旧元素(historicalelement)当做历史元素(historicelement)来进行“角色重谱”:采用历史学家对待过去事物和举止行为的距离感,来对待历史的建筑元素。在古迹遍地的意大利,一个16世纪的大门遗骸并不是一项值得特别注意的考古发现,但经由斯卡帕的间离式处理,人们对这座原本普通的大门感到十分的陌生,并随之激起感情,驻足停留间,伴随不同程度的对历史的反思、对传统的发问等效果,从而历史遗存完成对观者的教化与身份归属这一伦理功能,最终达成反思型怀旧的目的。

布莱希特曾言,研究“陌生化效果”是为了变革社会,在各种艺术效果里,一种新的戏剧为了完成它的社会批判作用和它对社会改造的历史记录任务,“陌生化效果”将是必要的。

对于延续一座建筑的生命进程而言,“陌生化效果”能够颠覆家喻户晓的、理所当然的和从来不受怀疑的历史建成物的常态,加深甚至完全改变人们对历史对象的理解能力,这种张力往往对峙于新与旧之间。

(3)历史情境并置

在开展了诸多成功的设计委托工作后,斯卡帕逐渐确立了对待历史的原则,第一,“古层”与痕迹叠加,即保留并揭示历史建筑在过去的各种叠印的历史信息,即延续古色(patina)。第二,间离与角色重谱,即迁移古典戏剧的间离手法至设计实践中,提高观者对历史对象的理解力,即聚焦古色(patina)。更进一步的,斯卡帕在前二者的基础上,继续扩大古色(patina),即将古典主义、文艺复兴、巴洛克等传统精神,具化为相应的空间感受与艺术表现,将其并置并回归至观者的直觉体验,将历史建筑视作历史情境的容器与舞台,完成将古色(patina)推向极致的最终目的。

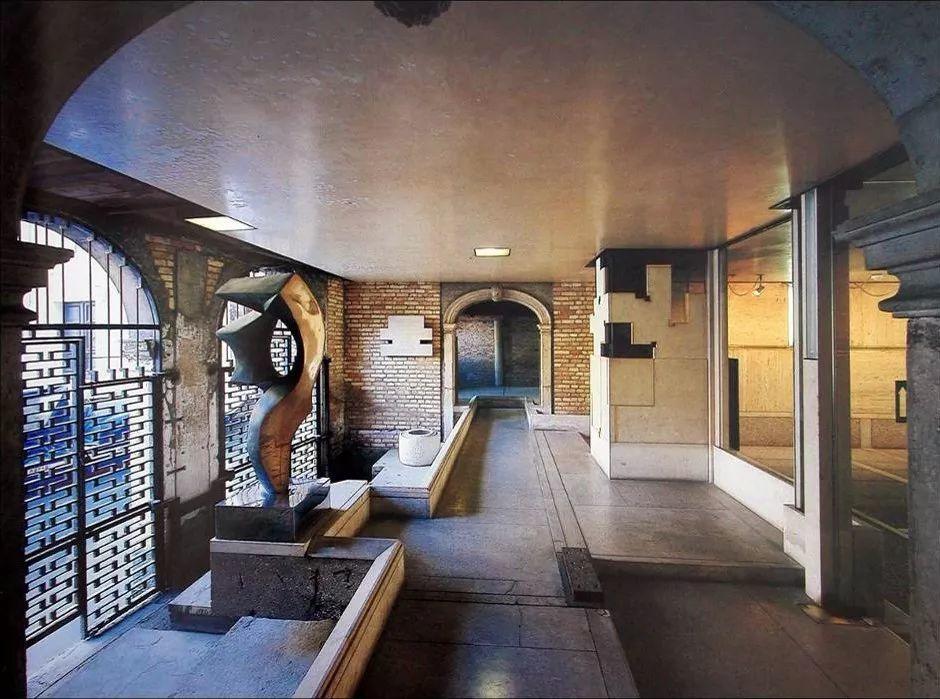

在1961-1963年的威尼斯斯坦帕里亚基金会更新项目中,集中体现了斯卡帕的以上三点设计思想。基金会原为威尼斯奎瑞尼家族的府邸,始建于1513-1523年间。1869年,府邸主人乔万尼·奎瑞尼·斯坦帕里亚伯爵去世前将府邸赠给威尼斯政府,威尼斯政府便将其作为收藏艺术品的展览馆使用。1959年,基金会正式委托斯卡帕更新该建筑。

基金会的平面呈L形,共二层,沿河立面有一个水路入口(图5a)。主展厅现状为新近加建的新古典主义风格的过度装饰,难以辨认原初风格。建筑主体长期遭受洪水损害,泻湖每到冬季,海水灌入建筑,结构体被逐渐侵蚀,长期缺乏必要的维护,内庭院现状为废弃不用。在这个复杂的修复项目中,第一个问题是要修复和保留建筑主体,对局部进行拆除,并适当加建;第二个问题是需增加面向广场的疏散口;第三个问题是解决潮水侵害结构体的问题。

图5a:威尼斯斯坦帕里亚基金会沿河立面的水路入口(图片来源:作者自摄)

关于第一个问题,斯卡帕的方案是完整保留建筑的立面,保留主体结构和构造做法。对墙面进行仔细的清洗和粉刷,原封不动地保留16世纪的门窗,以及建筑前厅原有的建成结构——粗糙表面的混凝土墙面。设计中使用一系列构造措施增加通风和防潮效果,例如在砖墙前方的白色灰墙板使用钢构件悬吊,固定在顶棚上,以使墙体之间留有空隙通风,墙体不受湿气侵蚀;墙板与地面留有距离,防止潮气上涨浸湿墙板;用金属支架连接的墙板也与砖墙留有通风的距离。局部拆除的部分仅限于主展厅已损坏的木制顶棚。加建的部分包括对室内柱子的维护体,疏通洪水的沟渠,主展厅的新墙板和地面铺装,水路入口的金属格栅门。

关于第二个问题,斯卡帕的方案是在新的疏散入口处新建钢木桥梁。但是新建的桥梁将突破立面门窗的保存,造成立面中的一扇窗扩大,以改造成门,因而这个申请遭到威尼斯规划部门的反对,认为其破坏了历史建筑的窗户原貌。这一问题最终还是以新建筑物需要增加疏散口为由得到解决。新建桥梁完成于建筑整体修复完成之后,即1963年得以完工。

关于第三个问题,斯卡帕的方案是疏导,即构想底层建筑物是一个复杂的容器,由一道路牙石将平面分为相对标高较低的水渠和相对标高较高的地面,以控制洪水的最高水位。水渠容纳和引导洪水进入建筑内部,按预定的方向流动,设计的水线高度代表潮汐的最高水位,而地面则可以继续正常使用。(图5b,图5c)

图5b:威尼斯斯坦帕里亚基金会疏导洪水的沟渠(无水期)(图片来源:同图5a)

图5c:威尼斯斯坦帕里亚基金会疏导洪水的沟渠(洪水期)(图片来源:同图5a)

斯卡帕在威尼斯的这次的改造工作,延续了他在1954年-1958年位于西西里岛,帕桑诺,以及维罗纳的建筑设计实践中逐渐形成的思想,在延续古色(patina)的基础上,进一步聚焦,直至将古色(patina)放大和推向极致,达成历史情境并置。

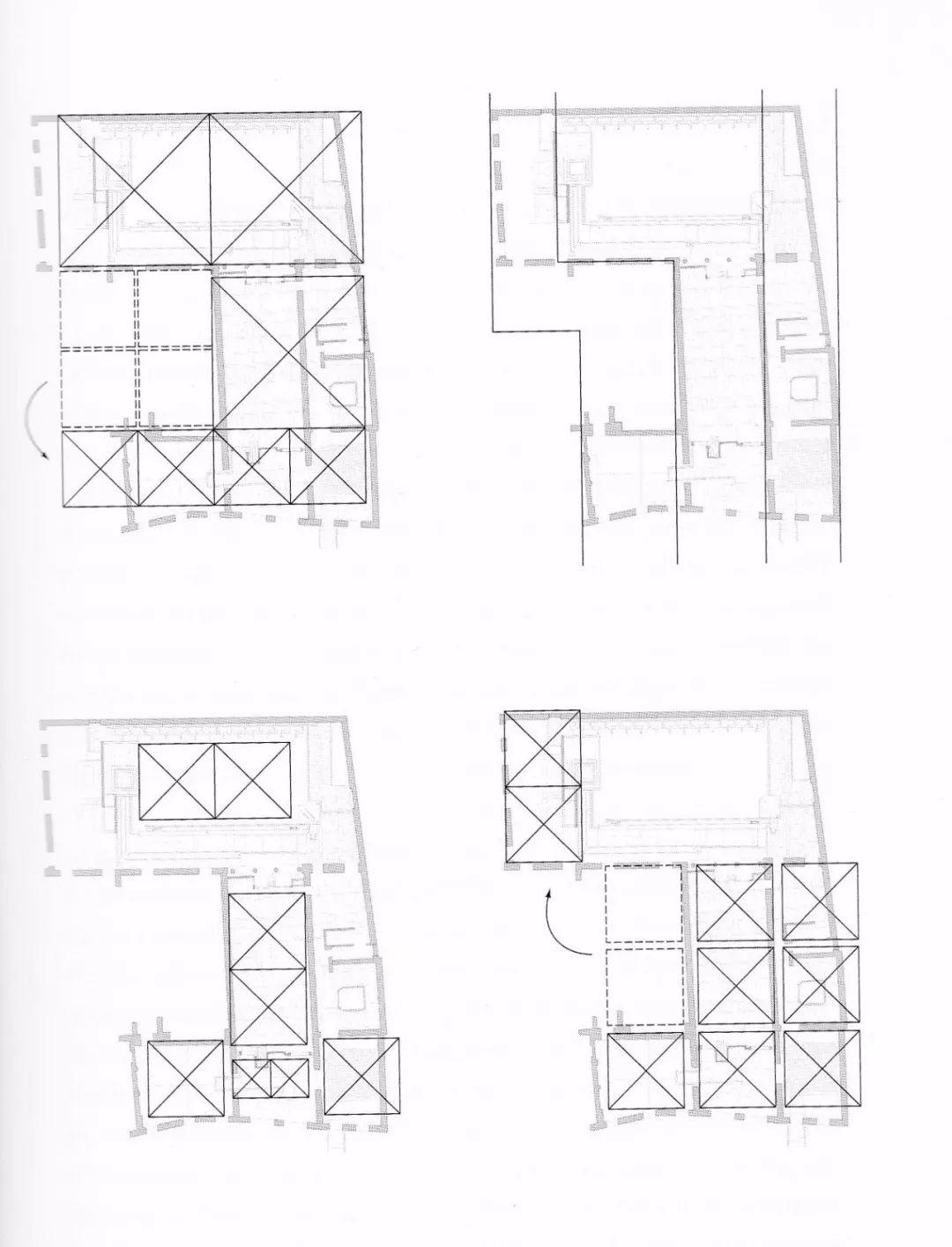

一方面,回溯平面形式的分析可得到斯卡帕与古典精神的相连。基金会的平面设计具有整体的逻辑和清晰的组织结构。基地被分为一个中心区域,右翼是公共空间,左翼是服务区。其组织描述了一种正统的平面格局(第四个缺失的方形补形到入口系统处)和一个九方格(缺失的第八个和第九个方形补形到花园凸出的位置)。还有一个成对出现的方形图解在入口、展厅及花园处存在。(图5d)

图5d:凯德威尔的图解分析,显示威尼斯斯坦帕里亚基金会平面的古典秩序

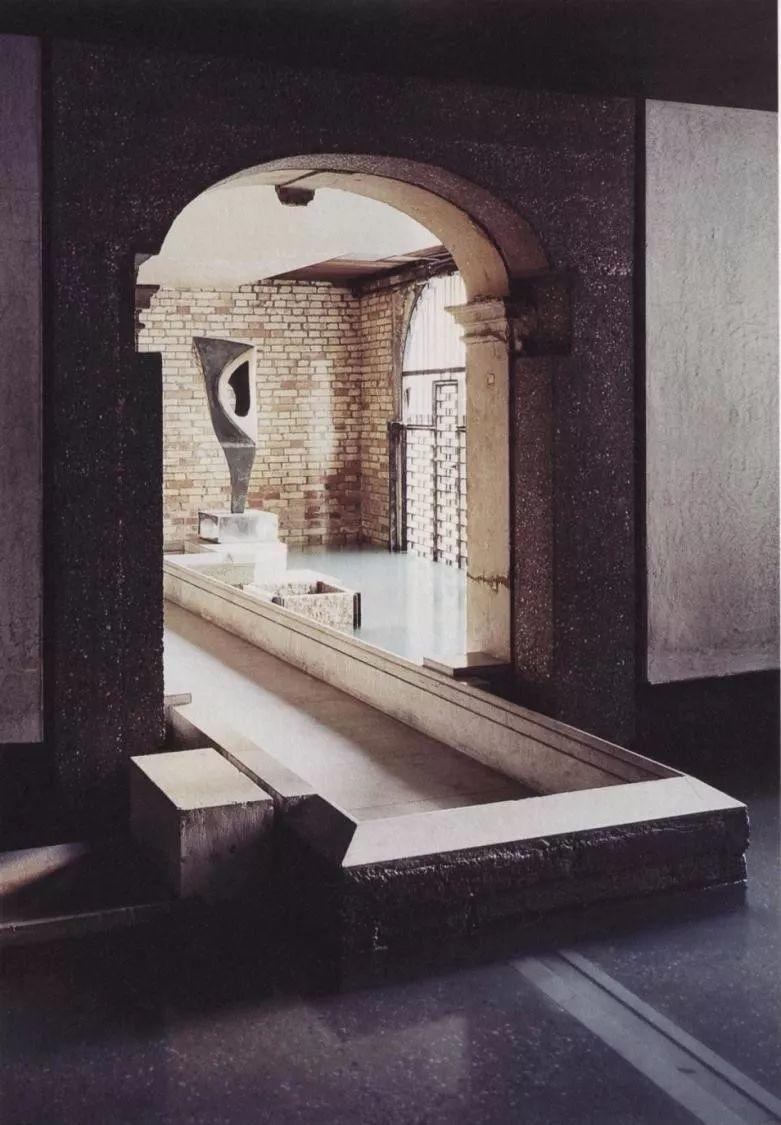

另一方面,在潮水引入建筑后,斯卡帕埋置了一道线索——只有在冬季洪水期才会形成平日见不到的景象,这个伏笔埋置在16世纪的历史建筑遗存——敞厅的两根柱子上,藉此形成了迥异于古典精神的巴洛克式的历史情境。

海因里希·沃尔夫林在《文艺复兴与巴洛克》中将巴洛克风格转变的特征归结为三点:I.涂绘风格(paintly),建筑不依据其自身的特征,而是努力追求其他艺术形式的效果,它就是:“涂绘的”。II.庄严风格(maniera grande),尺寸的增加和更为简约和更加统一的构图。III.厚重(massiveness)艺术迈向巨大的体积,以给人留下深刻的印象并征服观者。IV.运动(movement),视觉推动,表达建筑内部的定向运动。这些特征均作为文艺复兴风格的对应物。

当冬日的潮水进入建筑内部,建筑保留的历史遗存,一对柱子形成的一角成为了巴洛克式艺术绽放的神龛(图5e,图5f)。斯卡帕设计的台阶在离柱子不远处戛然而止,使我们无法到达柱子的近处,冬日的潮水增加了我们观察柱子的障碍,一切变得不确定起来,借由水的隔绝,空间中弥漫着充分的隔绝感,“庄严感”意外产生了,细部不再以明晰的轮廓抢夺注意力,规则分解了,一切在水中摇曳,变得虚空,难以确定。我们产生了新的感受,那变化无常的光影与幻觉一般的运动感,是模糊的,没有边界的,而这正是巴洛克式的,是涂绘(paintly)的,是解构的。一对浸没在水中的柱子,不仅是作为一个历史遗存的片段,此时更成为历史情境的重要投射物。斯卡帕此时已不满足于保留一段古色(patina),他将这段古色(patina)极大地放大,使之生辉。(图5c)

图5e:威尼斯斯坦帕里亚基金会敞厅保留下来的柱子(无水期)

图5f:威尼斯斯坦帕里亚基金会敞厅保留下来的柱子(洪水期)

斯卡帕要传递的已经不再限于突出水的变幻莫测——这一在威尼斯最重要的自然要素,而是进一步放大它的作用,作为其神性空间的传达载体。然而,这样的景象一年中又难得出现,宛若神迹。与此相比,安藤忠雄的水之教堂中的手法显得总在人的意料之中,既不需要等待,也不需要盼望。追溯斯卡帕与日本文化的渊源,我们又将进一步发现冬季出现在威尼斯斯塔帕里亚基金会里的这悲怆而动人的一幕与孤独矗立在大海中的严岛神社鸟居(とりい)惊人的相似(图6)。矶崎新在斯卡帕全集中撰文记录,斯卡帕数度日本之旅,欲探寻冷僻之地——今仙台东北部的平泉古都,未成,病死仙台(平泉之名最早记载于《吾妻镜》,古称奥州,藤原家族推崇净土宗,在十一世纪建立“净土佛国”,按“理想城”形式建造),深谙日本传统建筑正宗之所在的斯卡帕,或许早已见到过濑户内海边的严岛神社。这或许是一次难忘的经历,因为他一度隐匿的怀旧(nostalgia)情怀,这时终于借由威尼斯潮水的溢出,爆发了。

图6:大海中的严岛神社鸟居借由水的阻隔形成的神圣感

历史情境的多重并置,便使斯坦帕里亚基金会不再是单纯的历史建筑更新项目,而是一个人文主义式的艺术作品。斯卡帕同巴洛克建筑师们曾经做过的一样,喜好追求戏剧性的艺术效果,而对于艺术风格的多重趣味,往往表现在古典的美学形式、逻辑结构与巴洛克式的空间效果的共存中。因而只注意到斯卡帕建筑中某一项单纯的美学意味会导致丧失对他在建筑中所具有的对于历史风格的多维诠释,以及伴随而来的开放的艺术表现形式的把握。

3 尾声

深沉的祖先,控空的头骨,

铁铲层层重负之下,你们

成为泥土,不辨我们足音。

真正大饕,不可除的蛀虫

并不贪食卧碑下的你们;

它靠活者而活,它纠缠我。

——瓦莱里《海滨墓园》19节④

活者畏惧死亡,隐匿在身体中的恐惧使人同样害怕承载着我们往昔的建筑也会消逝,终成“蛀虫的大饕”。但事实是,即便我们试图挽回,每一座建筑自诞生起便与人类自己一样迎向时间的凛冽刀锋,无时不刻地走向死亡,于是对于历史的怀旧暗含着人类对于自身终有一死的哀婉,这也是人类的未来终将走向怀旧的深刻本质。

自18世纪启蒙思潮以来,历史悠久的怀旧情绪以回到希腊为呼声响起,阿波罗般的沉静(apollonian serenity)不再是简洁欧几里德形体的专属,关于“秩序”(order),“规则”(rules)和“数”(number)的古典回归是斯卡帕对于传统的最高献礼。这便是斯卡帕乡愁的表征,也是他返回故乡的方式。

时至今日,四十年前,斯卡帕对待历史其去伪存真,立足本土,大胆创新的态度正接近于我们今天选择的道路。在中国,从新文化三十年到新中国三十年中,中国转投西方现代性的轨道,使自身现代性的历史呈现为一步步自我简化;过往的每个时代的内在丰富性与矛盾特质都在后一时代的历史叙述中被删节、被化约,造成了一种自我阉割的“不育的现代性”,建筑学的境况作为一种外显物也恰恰显示了中国整体正在经历的此种历史结构影响。斯卡帕的反思型怀旧是与现实的斡旋,同时也是反抗,给予我们的启示是,回归历史与传统并不意味着停下前进的脚步,重返传统、本土创生往往蕴含着更具潜力的创造,反思型怀旧的历史态度暗含着复兴民族身份认同的更大契机,也意味着在历史之内获得历史之外的真正的创生。

注释:

①1932年的《意大利修复宪章》全名为《意大利修复宪章:古迹及美术高级理事会之纪念物修复准则》(Carta Italiana del Restauro, Norme del ConsiglioSuperione di Antichità e Belle Arti per il Restauro dei Monumenti)

②“……除非这些时光的痕迹是对原初历史价值有所损毁或不相一致的变更;或者是为达成其原初风格而实行的伪造。”见1972年《意大利修复宪章》第6.2条。

③见1972年《意大利修复宪章》第6.2条。

④瓦莱里(Paul Valéry)最早的文章是1894年的《达·芬奇的作画法介绍》(Introductionà la méthode de Lèonard de Vinci),他发现达·芬奇对数学的狂热使他服从于“极其困难的诗歌游戏”里诗韵的非理性原则。1922年,在他最重要的作品《海滨墓园》(Le cimetière marin)中,瓦莱里指出“艺术是一种既有音乐性又有数学性的语言。”

参考文献:

[1]DAVID LOWENTHAL.The Past is a Foreign Country[M]. NewYork:CambridgeUniversityPress, 2015.

[2]BOYM SVETLANA.The Future of Nostalgia[M].NewYork:Basic Books,2002.

[3] DAL CO FRANCESCO & MAZZARIOL GIUSEPPE,CarloScarpa The complete works,Milano:Electa Editrice,1984.

[4]PEVSNER NIKOLAUS. FAWCETT JANE, et al.The Future ofthe Past[M].London:Thames and Hudson Ltd.,1976.

[5]李雱.卡罗·斯卡帕[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[6]普鲁金.建筑与历史环境[M].韩林飞,译.北京:社会科学文献出版社,2011.

[7]贝托尔特·布莱希特.陌生化与中国戏剧[M].张黎,丁扬恩,译.北京:北京师范大学出版社,2015.

[8]肯尼斯·弗兰姆普敦.建构文化研究[M].王骏阳,译.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[9]Querini Stampalia Foundation.Carlo Scarpa at theQuerini Stampalia Foundation Ricordi[R].Venice:2009.

[10]CADWELL MICHAEL. Strange Details[M].Cambridge:The MitPress,2007.

[11]海因里希·沃尔夫林.文艺复兴与巴洛克[M].沈莹,译.上海:世纪出版集团,上海人民出版社,2007.

[12]LEJEUNEJEAN-FRANSÇOIS,SABATINO MICHELANGELO.Modern Architecture and theMediterranean:Vernacular Dialogues and ContestedIdentities.London:Routledge,2010.

[13] Marco Frascari.The Tell-the-TaleDetail[M] //Theorizing A New Agenda For Architecture(An Anthology OfArchitetural Theory 1965-1995).Kate Nesbitt.New Jersey:Princeton ArchitecturalPress,1996.

本文选自2016年清润杯全国大学生论文竞赛获奖论文

作者|潘玥

潘玥,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)博士研究生

欢迎浏览《建筑遗产》官方网站www.jianzhuyichan.cn

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可长按并识别下方图中二维码后,直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):在历史之内获得历史之外的创生 | 卡洛·斯卡帕

规划问道

规划问道