作者:骆北,经授权转载自刺猬公社(ciweigongshe)

年过古稀的倪鑫元,是一位古建筑工艺品大师,用火柴做古建筑,这样一个老派的人,从没想过自己捣鼓了三四十年的手艺,会在网络上被几十万年轻人围观。

“杭州老火车站城站拆掉的时候,我们因为家里是两代火车站的职工,所以感到很可惜,第一个做的就是火车站,用了2年4个月14天……现在我已经把西湖十景做好了,武汉的黄鹤楼也被我跑了三趟。”

视频里,戴着眼镜、头发花白的倪鑫元,一边用刻刀削火柴棒,一边自述,不一会,气势恢弘的黄鹤楼出现在画面里,宛如天工造物,网友们在评论区不吝赞美,既惊叹于工艺的精美,也佩服倪老数十年如一日的匠心。

火柴棒搭建的黄鹤楼;图片来源:作者截图

视频的介绍里写道:“工艺采用榫卯结构,倪老七十多岁喜欢骑车,喜欢旅游,可说到眼睛看不清时,望着自己的作品,看着让人心疼。”

“我也七十多了,现在最大的心愿,有个人来接个班,现在这个也不能说有多赚钱,但是是我的心血啦,这个还是比较稀少的,我总想能够有人接下来,这是我最大的愿望。”倪老说。

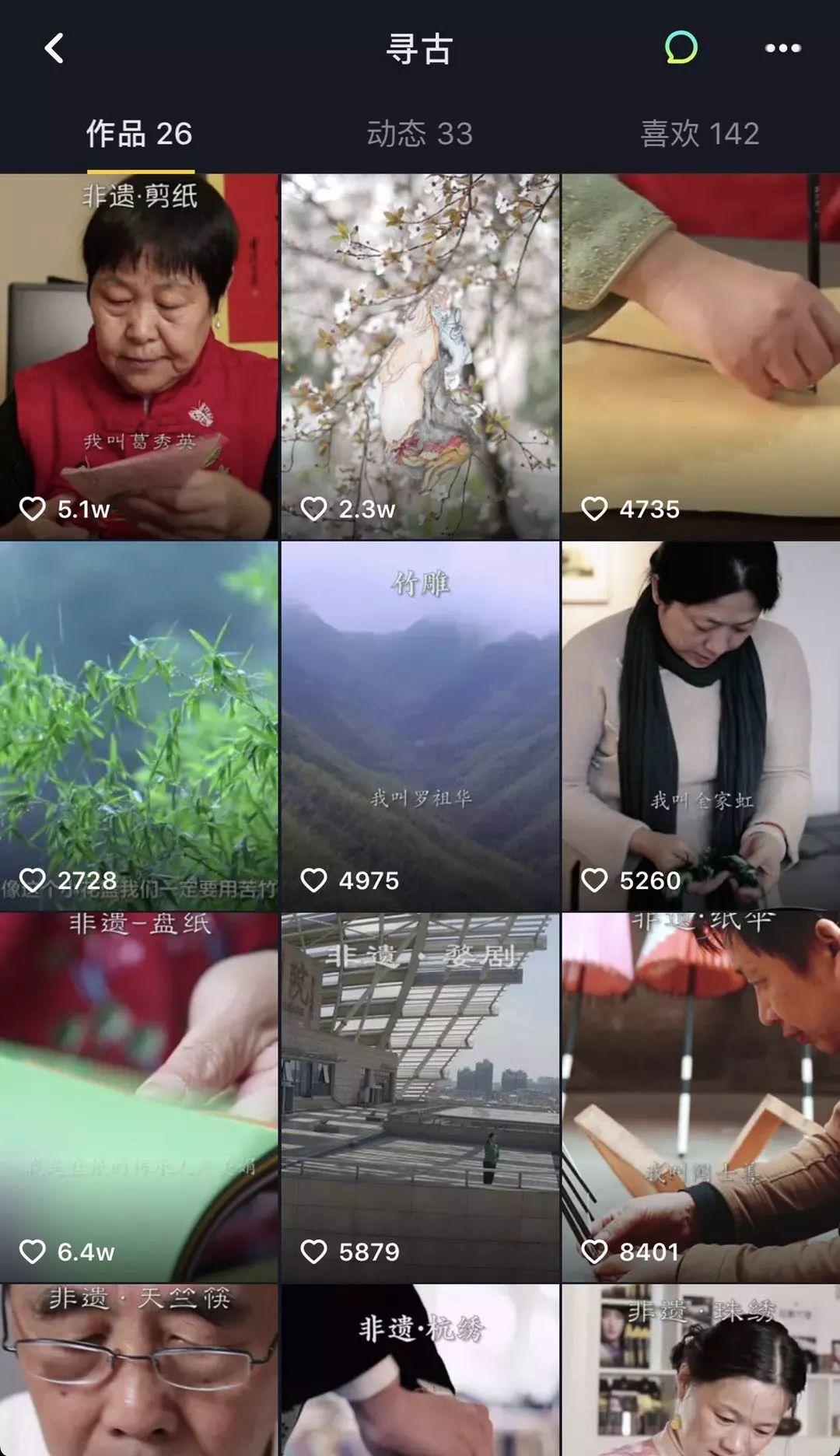

在抖音号“寻古”的26个视频里,清一色的中国传统文化和民间艺术,有毛笔、竹雕、盘纸、杭绣、天竺筷,匠人们神情专注,镜头切换中,一件件巧夺天工的手工艺品被创作出来,有评论感慨,终于了解到这些民间工艺品的制作流程,惊奇之余大力称赞。

“寻古”抖音主页;图片来源:作者截图

年仅25岁的90后创业者张建华,是“寻古”的主理人,里面的视频,都是他耗费千辛万苦寻找到这些老师,用心拍摄和剪辑出来的,这让摄像专业毕业的他觉得是一件很有意义的事情。

可观众不知道的一面是,这些种类繁多的民间艺术,普遍面临失传的危险,倪老的愿望不是虚言,在这些视频里,几乎所有的匠人都已经年过半百,有的白发苍苍,有的已经独自做了五十多年。

据另一个记录非遗的抖音号“奇人匠心”的负责人毕锦华介绍,在“奇人匠心”的视频里,年纪最大的是1944年出生的朱炳仁,他是国家工艺美术大师,铜雕技艺国家级非物质文化遗产唯一传承人,在朱老师的抖音页面中,有近16万粉丝,82个作品,获赞140万。

朱炳仁老师抖音主页;图片来源:作者截图

“我们拍摄的既有很有影响的大师,也有摆地摊的民间艺人,但比起国家认定过的非物质文化遗产传承人,民间手工艺人的生活会更艰辛些,一方面自己的生活来源单一,难以坚持,很可能就放弃了这门手艺,另一方面也没条件招收学徒,这项工艺慢慢就可能会失传。”毕锦华对刺猬公社(ID:ciweigongshe)说。

毕锦华接触到的,竹编非遗传承人张心荣老师和蛋雕非遗传承人董一言老师的生活都不算宽裕,前者今年已经63岁,每年能拿到国家的几万补助,后者则摆了十几年的地摊,年收入也在10万以内,还有一些住在山里的老手艺人,更是默默无闻,自己的手艺没能带来多少收益。

今年四月,在义乌一场文交会上,毕锦华看到一个摊位上摆了一些竹编的手工艺品,很精美,就用手机拍了一个短视频发在抖音上,这条抖音获得近23万赞和1.3万条评论,有不少人都问在哪可以买到。

竹编艺术;图片来源:作者截图

“来参展的人说,这些竹编都是山里的一些老人做的,能做的人也已经不多了,很多掌握这门手艺的老人都陆陆续续去世了,他把这些收购过来,带到展览会上看有没有人感兴趣,能卖出去一点,但是目前的情况来看,像这种线下的展览会,来的人越来越少了,就没什么效果。”

毕锦华看到抖音下面的评论,就和这位中间人商量,从线上渠道售卖,帮山里的这些老匠人带去些收益,于是就在抖音上的商品橱窗里上架了视频同款的作品,当时就给老师傅卖出去十几单。

在抖音上,出现了很多这样的MCN机构账号,他们在帮这些年长的老师傅拍视频做宣传的同时,开辟线上售卖渠道,采用分成的模式营收,既帮助了这些老匠人,也宣传了传统文化和民间艺术,同时获取了收益。

这是个很简单的商业模式,但意义却不止于商业。

帮助这些民间手艺人,是张建华的初衷。

“开始没怎么想着去赚钱,只是听一位长辈说中国手艺人的生存状况比其他国家的都要差,我就开始做这个事情,想要为他们去做宣传,产品推广不是我的初心,‘寻古’账号的视频基本都没有挂链接卖东西。”

刚开始做时,张建华不知道该去哪找手艺人,觉得自己是在帮中国传统文化做宣传,是一件好事,就去官方渠道寻找帮助,但收效甚微,没人把他当回事,他只能去网上搜地址,抓住一切可能的线索和渠道,上门拜访。

见到传承人老师后,为了能让他们答应拍摄,张建华变成了一个“推销员”,说一些自己都觉得不好意思的大话,比如会把视频拍出什么效果,或者播放量能达到多少,虚报一个很高的数字。

除了这种笨办法,这些90后年轻人也不放过任何一个非遗和艺术品活动,他们会对这些如隐士一般的老师们“围追堵截”,想尽一切办法把自己的想法告诉他们。

找到了人,第二步就是拍摄,在这一点上,由于专业背景和对传统文化的理解不同,各个团队会有自己的理念和方法,既要真实地还原匠人们的生活日常和作品制作流程,也要尽量探索出一些符合抖音传播规律的方法论。

在实践中,张建华有了一些心得:“非遗不是高高在上的,那些大师也不是高人一等的,大家都是老百姓,非遗为什么是非遗,其实是以前的东西,现在被社会和时代淘汰了,想要复兴,就必须接地气,让普通人喜欢上,而不是像电视里鉴宝节目那样束之高阁。”

基于这样的想法,张建华会努力拍出传承人们真实的一面,并用接地气的台词拉近这些老师和年轻人的距离,引起他们的共鸣,而不像很多其他视频为了高赞过分夸大描述,或者像纪录片那样拍得一丝不苟。

张建华印象最深的一条视频就是倪鑫元老先生用火柴棒做古建筑,这条视频里,倪老表达了寻找接班人的愿望,张建华把所有的评论都看了一遍,很多人都想学,但大多都是三分钟热度,唯独有一个,追着他问了半年,他决定把这个人介绍给倪老,说不定就能为倪老找到一位得意门生,在张建华看来,这不是赚多少钱就能换来的成就感。

但毕锦华就比较看重实际效果,在他看来,非遗需要长期的宣传推广,让更多人认识并接受这些工艺品的价值,才会给整体的环境带来一点点改变。

“那么多的手艺人是帮不完的,你无法帮助到所有人,但是你要做这件事就必须让更多人知道非遗的文化,知道这个项目,和它产生的价值,那就很多人会愿意去坚持,愿意去学这个东西,这样才能帮助到更多的人。”

以前的情况是,这些传统手艺人没有这样对外宣传的渠道,有一些纪录片可能会拍他们,媒体可能会报道他们,但是受众有限,也无法产生实际的转化效果,他们自己也没办法根据个人的情况制定一个有效的宣传方案,不管是他们的作品,还是非遗的文化,都无法真正触达大众。

“他们做内容的话并不懂营销、品牌这些东西,我们想去做的事就是帮这些手艺人拍摄、记录这些非遗的东西,让更多人去了解,我们拍摄的是谁的作品,也对应地去帮他进行售卖。”

抖音的非遗MCN机构,起到的作用是连接,在非遗传承人和普通消费者之间架起沟通的渠道。

曾经一度,张建华是很抵触商业化的,在“寻古”的视频留言区,他很怕别人评论自己是为了做买卖,而不是单纯地去为非遗保护贡献力量,所以他不把商品链接放在视频里,很多人劝他,没有商业运作的公益是做不下去的,而且大家都喜欢,都想买,他能给购买渠道也是在造福大众。

后来抖音推出“非遗合伙人”计划,通过加强流量扶持、提高变现能力、打造非遗开放平台及开展城市合作等方式,全面助力非遗传播,帮助发掘非遗的文化和市场价值。这个计划的第一站正是杭州,经历过艰辛的张建华看到了一个更大的舞台,就加入其中,开通了几个子账号,帮助特定传承人做宣传。

“闻叔的伞”是他最成功的案例,闻士善是省级非遗纸伞代表性传承人,开通抖音以前,闻叔的生活就是配合非遗中心的安排去学校上课,然后在家做伞,他住在山上,很少人知道他。

闻叔的伞”抖音主页;图片来源:作者截图

闻叔是中国油纸伞质量标准拟定者,以前他的伞都是出口,工艺复杂程度比国内同行都要高,价格较贵,曾经尝试去义乌等地销售,但因售价打不开市场,后来有了抖音,从短视频的角度去推广,很多人都很喜欢他的伞,张建华的视频帮闻叔在一个月内转化了10万人民币的销售额,单条视频最高转化了6万。

商业化的原因还有一个,张建华发现光靠接广告是支撑不了这个事业的,现如今,随便一个流量明星都能秒杀工匠老师,他只有首先养活自己,才能做更多事情,现在,浙江省内的老师他还会去亲自拜访,省外的他就打电话,教这些老师怎么拍抖音,怎么打开市场,怎么赚钱。

除了电商之外,这些非遗MCN机构也在做更多领域的尝试,非遗做电商的一个很大问题是,这些手工艺品都是手工制作,耗费巨大,价格也不可能很低,且很难实现产品标准化,价格不好规范统一制定。

毕锦华深有感触,他发了竹编艺术的视频后,很多人留言想要买,但是看到价格之后都望而却步,很多人意识不到,这是一件工艺品,要编十几天才能编出来,而不是一件日用品,在国外,手工艺品都是市场上价格最贵的商品,在国内消费者普遍没有这种意识。

“所以我们现在做的内容其实是市场教育,非遗变现是个很漫长的过程,一方面是产能不足,老师傅们精力有限,订单再多也无法满足,另一方面就是需要用户意识到非遗作品的价值所在。”

至少目前,这些合作已经为传承人们带去了很多的实惠,在毕锦华的打理下,“油纸伞大师”这个抖音号带来的线上销售提高了60%,老师傅每个月150把伞的产出已经达到了极限,还是无法满足需求,折算下来,一个月的销售额也在10万左右。

从商业上来说,传承人、MCN和平台都能获益,但在合作之外,两代人的交往也产生了一些有趣的化学反应。

开始时,很多老师并不相信张建华,国内的很多媒体、电视台为了蹭非遗的流量找上门,拿着拍摄到的素材去引流,根本不是为了宣传和保护非遗,见得多了,就觉得张建华是一路人,只有部分传承人,看他二十出头的年纪,挺不容易,才答应拍摄,一来二去相处下来,都觉得不错。

老一辈人处处为这些年轻人着想,有一位做“盘纸”的老师经常对张建华讲:“小张啊,我这个东西可能赚不了钱的,你也要发展的,你要去找那些好卖的东西,我一把年纪了无所谓这些的。”

他们也教给张建华不少人生经验,做油纸伞的闻老师经常鼓励他,“你要坚持,你走的路我年轻时都走过,我是看好你的,有什么困难要和我说”。张建华年轻,会很多他们不会的东西,闻老师正在向他学习拍摄,因为张建华去一趟来回要4个小时,他说他学会了就能让张建华少跑点路了。

“还有,闻老师一开始一直认为只有官方媒体才能有宣传的效果,领导看到非遗的这些情况才能改善,现在改变了,他看到了互联网的力量,现在连去取快递时都有人认识他,都叫他一声闻叔,他很满足。”

都是可爱的人,也许在这些充满朝气的90后和身怀绝艺的老匠人们手里,非遗真的能从历史的故纸堆里走出来,有些不一样的改变。

编辑:周利红

免责声明:仅用于学习及公益分享

分享是一种美德、关注是一种智慧

往 | 期 | 回 | 顾

8、当设计走进乡村

原文始发于微信公众号(乡村文化人):第一批拍非遗的年轻人

规划问道

规划问道