观点

杂谈

近年来,随着新型城镇化的不断推进,不少农民纷纷“洗脚上田”,要么在城镇置业居家,要么长年外出务工。尤其是在生产生活条件较为艰苦地区,耕地撂荒现象日益凸显,引发社会“谁来种地”的担忧。

耕地撂荒的负面影响是多重的。一是影响正常的农业生产,直接威胁着国家粮食安全;二是导致耕地长期无人管护,水土流失严重,地力恢复难度加大;三是导致林区周边的坡耕地杂草丛生,林地与耕地连成一片,失去了森林防火的天然隔离带。

笔者认为,耕地撂荒最主要的原因是农业生产综合效益较低。当前,一些生产条件较差的地方农业生产普遍沿用传统的耕作方式,再加上农资价格逐年上涨和劳动力价格猛涨,农业生产成本居高不下,而相应的种地收入却很微薄。对农民来说,在家种田,不如外出挣钱。

避免耕地撂荒,归根结底要不断提高农业生产综合效益,让农民种地有钱赚,回答好“谁来种地”和“地里种什么”两个问题。

当前,在一些农业生产条件较好的地区,正逐渐兴起农业生产合作社,由种粮大户牵头承包耕地推进产业化、规模化种植,这为“谁来种地”找到了答案。而在农业生产条件较差的地区,则应更加重视土地整治的作用,先因地制宜改善农村生产生活生态条件,再以此为基础吸引能组织规模化种地的人。

“地里种什么”的答案,就要交给市场和政府、企业了。在任何生产行为都要考虑综合效益的市场经济时代,各地要注意根据自身地理位置和资源禀赋等培育发展特色农业产业,形成产业链,走稳产业化之路。

当农业产业兴、耕种效益显,谁还舍得撂荒耕地?(来源:中国自然资源报)

观点

杂谈

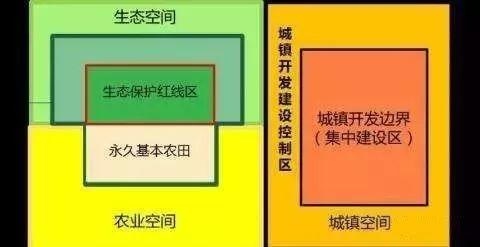

空间关系上,“三区”空间上不重叠、功能上相渗透,“三线”互不交叉。“三区三线”作为空间规划的主体要素,也是部门行使职责的事权空间和界限。按照生态文明体制改革总体方案的要求,“三区三线”不能交叉重叠。空间要素的复杂性决定空间功能的复合性和包容性,“三区三线”突出的任务是空间主体功能的划分,除主体功能外,三类空间范围内依然存在其他功能。

功能结构上,“三区”内存有核心与一般之别。生态保护红线就是在生态空间范围内划定的核心部分。在农业空间范围内,还存在由一般农业生产用地、农村生活用地等要素组成的一般农业空间。永久基本农田是农业空间的核心部分。城镇开发边界是约束城镇工矿建设活动的界限,是国土空间建设开发的核心部分。

建立管控法律基础。要通过国土空间规划立法,明确“三区三线”用途管制依据、主体、内容、程序、实施等内容,确定“三区三线”的法律地位。依据上位法律,适时开展与“三区三线”管理事权冲突的法律法规立改废管制,建立“三区三线”用途管制的法律保障。制定综合的“三区三线”管理办法,作为国土空间用途管制制度建设的重要组成部分。

健全“刚弹结合”的管控机制。在强化“三线”刚性管控的同时,适应自然条件和发展战略需求,在资源环境承载能力评价和国土空间适宜性评价基础上,建立“三区三线”动态调整机制,增强“三区三线”空间管控的弹性。在城镇空间内,对不可预期的重大事件和重大项目,针对可能面临重大转型机遇的战略空间,进行城镇用地留白布局。在城镇空间外,为应对未来人口变化和经济发展的不确定性,调控国土空间开发和保护的匹配关系,为建设开发预留弹性,进行空间留白布局。

完善主体功能区划分。现行主体功能区主要依据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力3个因素划分,没有考虑国土空间开发的适宜性,导致主体功能区战略政策和制度陷入落地难的困境。因此,需要深化资源环境承载能力评价和国土开发适宜性评价,对主体功能定位与两者不相符的县市区,结合行政区划调整,合理调整其主体功能定位,为“三区三线”精准落地、有效实施奠定基础。

配给差别化空间政策。“三区三线”是落实主体功能区战略和制度的重要手段。将主体功能区配套资源环境、产业、人口、财税等政策,按三类空间实行差别化政策配给,保障主体功能区政策制度落地。建立完善基本农田、林业和水资源经济补偿制度。探索多元化的补偿方式,对生态空间、农业空间比例高的地方政府给予更多政策倾斜和指导。

加强监管监督考核。将“三区三线”纳入国土空间基础信息平台,为国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务。建立“三区三线”实施情况提醒制度和征信平台。将“三线”管控考核结果作为评价地方领导班子和领导干部的重要参考。(来源:中国土地)

原文始发于微信公众号(南京规划资源):#观点杂谈#走稳产业路,告别撂荒地

规划问道

规划问道