长亭外,古道边,芳草碧连天。饱经岁月沧桑的古道总是让人泛起离愁,感慨叹息。位于广东省韶关市乳源瑶族自治县的西京古道便是这样一条千年古驿道。(图1)

图1 西京古道(图片来源:广东省文物考古研究所)

1 西京古道的历史和文物构成

“飒乃凿山通道五百余里,列亭传、置邮驿。”[1]东汉建武十五年(39),桂阳郡(郡址在今湖南郴州)太守卫飒奏准朝廷,在南岭的崇山峻岭中开凿了一条自今广东英德浛洸经乳源至湖南宜章全程五百余里(约250 km)的道路,此路接骑田岭道而通往中原、西京(今西安),谓之“西京路”,后人称“西京古道”。(图2)

图2 西京古道乳源段示意图(图片来源:广东省文物考古研究所)

在梅关古道①尚未开通之前,西京古道是沟通南北交通的重要道路。清屈大均撰《广东新语》载:“初梅岭未开,小岭(指乳源腊岭——作者注)为西京孔道。”[2]即使梅关古道开通后,作为南北交往的商道,西京古道亦一直被使用,故唐、明、清三代均有重修记录。清康熙二年(1663)《乳源县志》[3]记载:“县西由大富桥上腊岭谓之西京路,由腊岭过风门关下至燕口,相传唐武德间开,岁久蓁芜,明嘉靖十二年义民刘浚等以石为砌坦;明万历三十三年知县吴邦俊益涧大之,斩其荆棘,锄其沙石,自腊岭直至宜章计二百余里许,楚粤之人往来称便。”沿途碑文亦记载了清代的多次修缮。

西京古道沟通了中原与岭南的联系,“上通三楚,下达百粤”(《猴子岭石亭叙》碑文),中原文化的影响加速了岭南山区的开发和繁荣。自开凿至今,两千年的漫长岁月里,西京古道经历无数次毁坏和重修,今仅有为数不多的遗存散布在粤北的乳源、乐昌、英德等地。其中较为完整的是尚存于广东省韶关市乳源瑶族自治县大桥镇的古道,分布在石角塘、大桥、红云等村,有梯云岭段约2 km、猴子岭段约1.5 km,包括青石板路面和凿山开道的石阶路面、明清时期的凉亭及驿站遗址等。2012年10月20日,西京古道被公布为第七批广东省文物保护单位,文物本体包含梯云岭路段、猴子岭路段和红云仰止亭。

1.1 梯云岭路段

西京古道梯云岭路段分布在乳源瑶族自治县大桥镇石角塘村、东坪镇梯下村附近,蜿蜒于大山深处,长约2 km。据碑文记载,曾于清康熙元年(1662)、乾隆五年(1740)、乾隆四十七年(1782)进行修缮和重修,将超过2/3的路段改为青石板路面;另有长约200 m的云梯石级路面两处,系开凿山体而成的石阶梯。

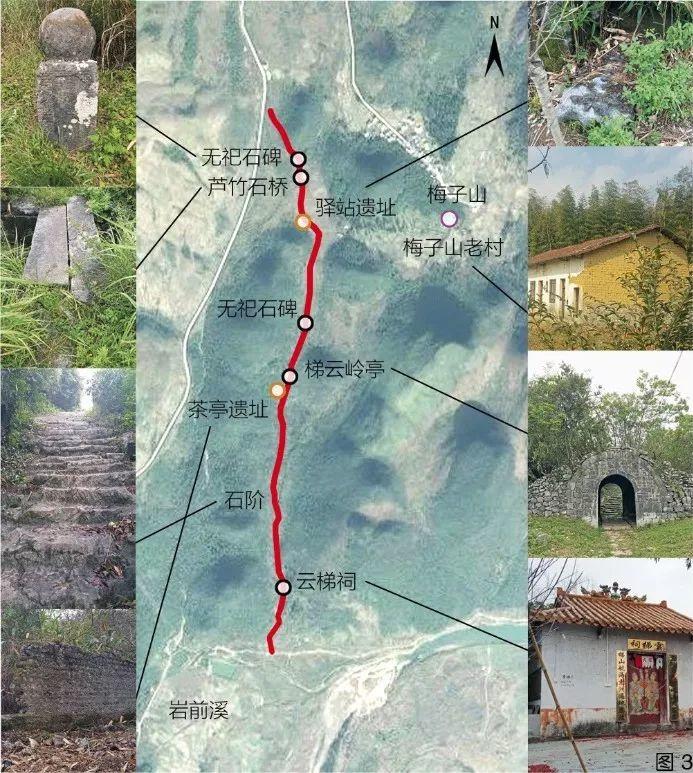

除了石板路和石阶路,沿路遗存的文物点包括梯云岭亭、两处无祀石碑、芦竹石桥、茶亭遗址和邮亭遗址。(图3)

图3 西京古道梯云岭段及文物分布图(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

位于梯云岭路段中段的梯云岭亭,建于清乾隆二十一年(1756),为拱券结构、亭顶覆土的桥式亭,面宽5 m,进深7.5 m,内部高4 m,两端开拱券门,门宽2 m、高3 m,亭内用青石板镶铺,四边摆放条石,供路人休息小坐。北门两边行书阴刻碑联“挑负宜息肩,何妨濡滞停步脚;来往当思路,切莫蹉跎误前程”,亭内尚存建亭碑和修路碑各一块。清乾隆二十一年(1755)立《建亭碑记》描述了亭的作用:“从前往楚抵粤,负者、车者、徙而行者,皆望山而乐,思甜之所室。”(图5)

图5 梯云岭亭(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

两处无祀石碑均为青石凿就,造型朴素,年代不详,保存基本完好。无祀碑是当地善信为遭遇不测身亡的行人所立。每年农历四月初八日,当地人会到无祀碑前焚香、祭祀,为客死亡魂祈祷,亦是古道上特有的善心义举。

芦竹石桥,始建年代不详,现存者为清乾隆四十七年(1782)重修,桥长3 m,桥面原用四条长3 m、宽0.4 m、厚0.3 m的石板并排铺搭在溪涧上,现仅余两块石板。

梯云岭茶亭遗址,在梯云岭半山腰处,即梯云岭亭南面路边,房屋已毁,仅存残墙断壁。依残墙可辩出原茶亭分三间,每间面宽4 m,三间总面宽12 m,进深均为6 m,建筑面积约70 m2。

还有一处驿站遗址,在距梯云岭亭北约1 km的古道边,遗址面积约400 m2,残存的石砌墙基,最长的一段长约20 m,残墙最高处高出地面约0.5~0.6 m。

梯云岭最南端原有云梯祠,毁塌后重建。仍留有清乾隆五年(1740)的《重修梯云记碑》一通,碑文记载了古道的修葺历程:“尝思老子之世,九月除道,十月成梁,故其时人乐康衢而至意也。夫云梯者,上通荆楚,下接连阳,昔人创结,数百余载也。路途阶级不尽如旧,兼之做桁条者,请人出木,各有镏珠所致,任意肆丢。日积月累,石砖冲脱,崩坏不堪。葱等发薄捐金修整,外结石墙,以杜后来肆丢之人,勒石为记。……”可知原有路面以碎石兼土木为之,挡土亦不善,常有水土流失、路面崩坏之虞,后人以石材作为主要路面材料,以期永固。

梯云岭路段东边原有梅子山老村,已荒芜空置多年。

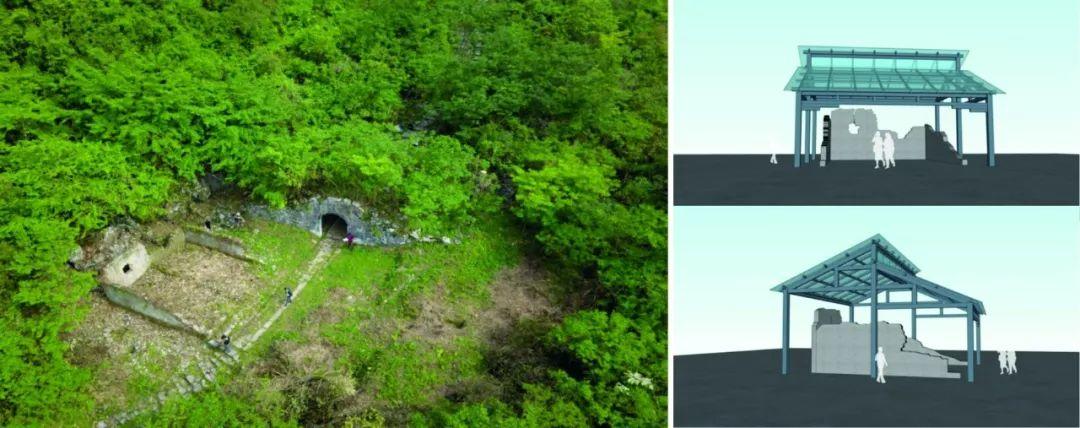

1.2 猴子岭路段

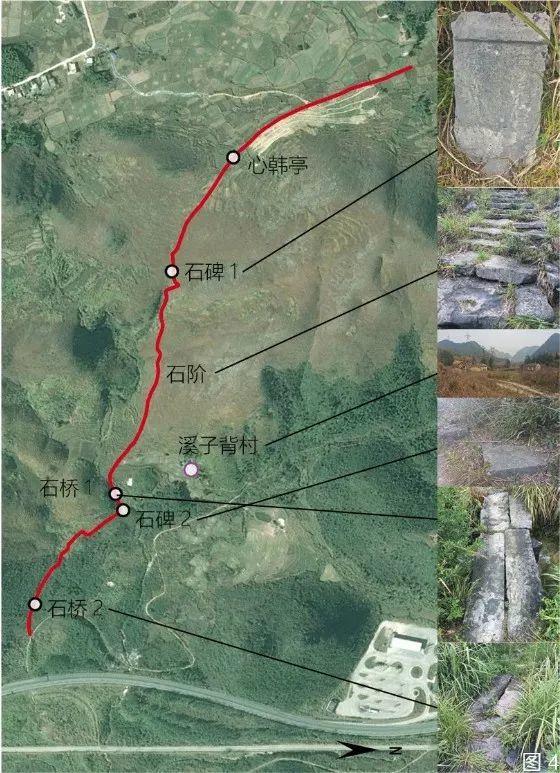

西京古道猴子岭路段位于乳源瑶族自治县大桥镇溪子背,长约1.5 km,隐于山岭之中,较梯云岭路段更为险峻。由于岁月久远,青石板路面的残损情况不一,部分石板风化、断裂或移位。沿路所存文物不多,包括心韩亭、两处石碑和两座石桥。(图4)

图4 西京古道猴子岭段及文物分布图(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

猴子岭巅有心韩亭,建于清乾隆十八年(1753),用长方形石块垒砌,双坡顶瓦屋面,面阔一间约4.1 m,进深三间约7.2 m,双坡顶瓦屋面,于山墙面开门,立面筑五山马头墙,顶置葫芦饰。亭内保存有石碑三块。其中《猴子岭石亭叙》记载了这段路的险要和崎岖:“其前望壁立直上,崎岖最难行者,则俗所呼猴子岭也。是岭也,上通三楚,下达百粤,必由之路,离大桥民居相距十里。行者常苦其险且峻,既无从别开平坦之途,而又无茂林修竹稍资障蔽。盖此岭居万仞山巅,风雪瞩天,于兹为甚。”也记述了亭之由来, 系当地乡绅捐资,请工匠建于岭巅,供停行者休憩,因仰慕韩愈的功德,故名之曰“心韩亭”。(图6)

图6 心韩亭(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

两处石碑年代不详,分别位于古驿道中段和东段。两座石桥,分别位于古驿道东段的两处,均是凿取本地石材铺就的石板桥,做法简易,以两块石板并置直接搭在溪涧两岸边,保存基本完好,有一桥板端部断裂。

猴子岭路段北边原有溪子背村,已荒芜空置多年。

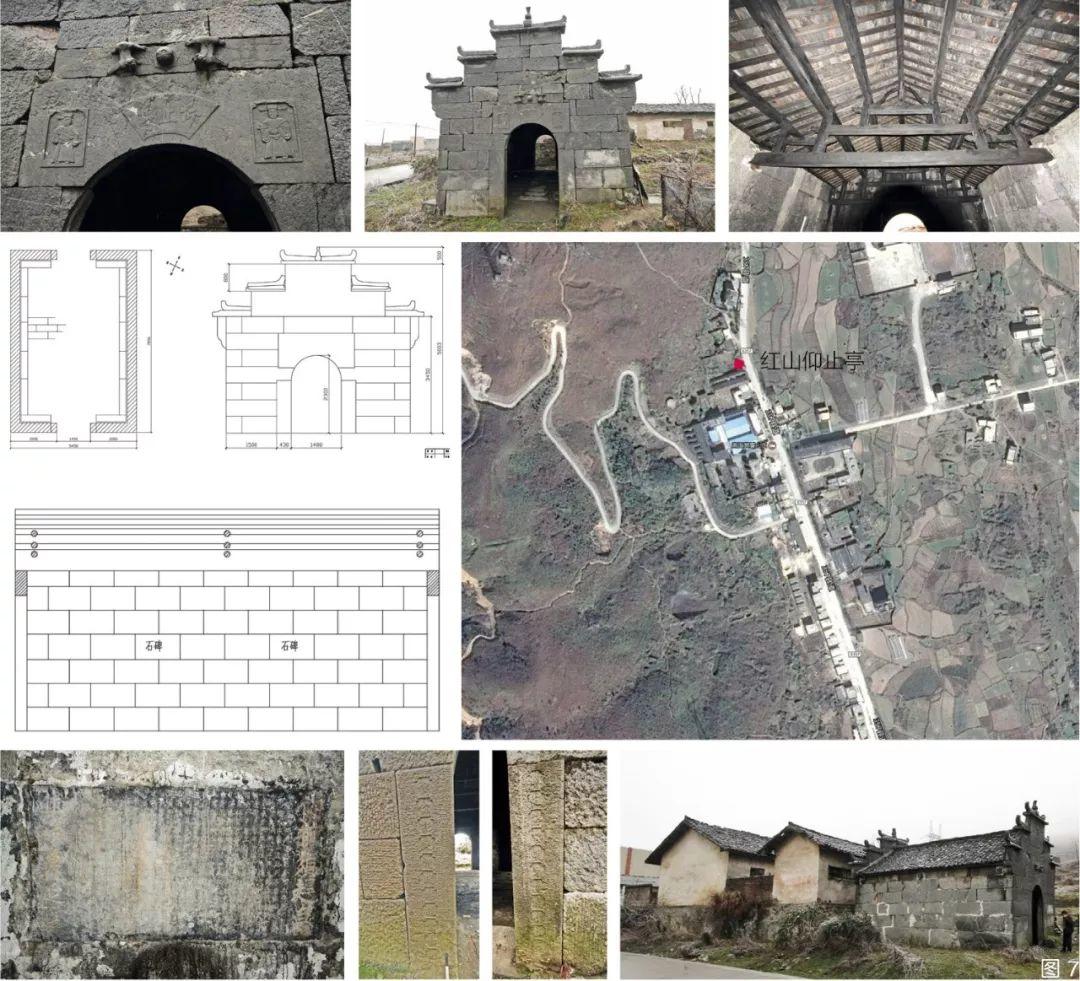

1.3 红云仰止亭

红云仰止亭位于乳源瑶族自治县大桥镇红云村委会办公楼旁边,建于清同治十一年(1872),通道式凉亭,用长方形石块垒砌,双坡顶瓦屋面,面阔一间约5.45 m,进深三间约7.85 m,于山墙面开门,筑五山马头墙。亭中存石碑两块,保存较好。

仰止亭内立于清同治十一年(1872)的《建仰止亭碑》简洁地记载了古道凉亭的作用与来历:“我乡白牛坪大路,上通两湖,下通百粤,来者来,往者往,熙攘交错,累如贯珠,多历年所。但自蓝关亭以至猴子岭,相去二十余里,沿途一带惟有崇山峻岭而无茂林修竹,每值暴雨狂风无躲避,炎天赤日没遮拦,亭之建也,不綦亟欤?”遂集资建亭,以助行人。(图7)

图7 红云仰止亭(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

1.4 村庄、民俗与传说

西京古道沿线曾经村庄密布,主要是客家人和瑶族人的聚居地,民风淳朴,民俗独特,如长桌宴、盘王节、高台小长鼓舞等,其中一些民俗与民族迁徙密切相关。清康熙十三年(1674),屈大均过西京古道时留下了“瑶女歌声好,风吹听不真”的诗句。

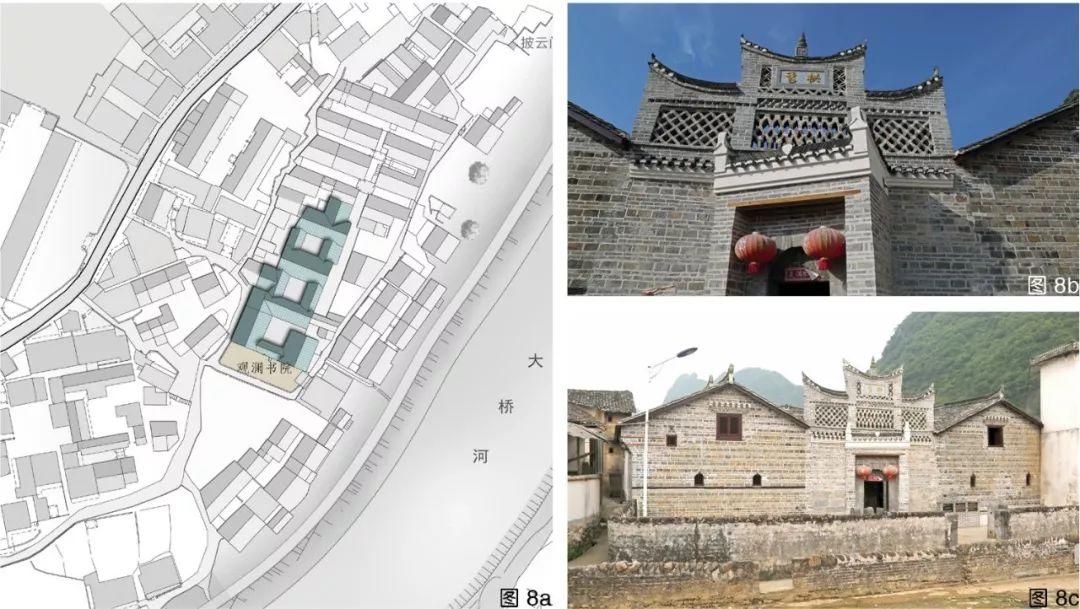

古道的开通不仅带来经济的繁荣,也为沿途文化教育的兴起创造了条件。在距猴子岭路段约4 km的乳源大桥镇新书房村,有另一处省级文物保护单位观澜书院(图8)。新书房村北有西京古道经过的通济桥,俗称大桥,现已改建。据清光绪《许氏族谱》记载,大桥许姓客家人自闽入乳,聚居于此。书院由大桥许氏十四世列贡生许景发出资兴建于清乾隆五十八年(1793),坐北向南,面阔三间,四进院落布局,通面阔22.67 m,通进深40.47 m。砖木结构,灰瓦面,悬山顶,前有大门坪和两对旗竿石。

图8 观澜书院(图片来源:广东省文物考古研究所提供)

书院一进为拱秀门楼,筑成马头墙,额镌“拱秀”,墙脊置葫芦刹顶,门楼两边为厢房。门楼中间为圆形紫微门,门洞直径1.8 m,左右两边筑成拱门。进入天井,两边为厢房。二进为观澜院,门斗凹进,门楣悬挂“观澜书院”木匾。楼上为戏台,形制独特。戏台前是天井院落,青石板镶铺。院落两边厢房挑檐伸出,形成无柱外廊,由挑檩支撑,空间开敞。厢房一层原为学生宿舍,二层为教师宿舍。三进明德堂,原为教室。明德堂后天井地面铺石板,两侧厢房挑出阳台,走廊栏板雕有花草鸟雀等图案。四进资深堂,原为藏书阅览室,右侧厢房内开有一门,可通书院后的民居。新书房村中还保留大量客家传统民居,民居与书院结合。古村落格局保存完整,惜多栋老屋已闲置长久,无人使用。

此外,西京古道沿途还保留了一项非常特别的民俗。周边百姓依据“九月除道,十月成梁”之习俗,由“缘首”(民间热心人士)组织,凿山取石,在未铺石的泥路或已损坏路段用青石铺垫形成“石阶路”,逐渐形成“石阶除道”的习俗,沿袭至今。在乳源大桥镇歇凉坳,清乾隆五十五年(1790)的《重修路碑》载:“闻之《夏令》曰‘九月除道’,《孟子》曰‘十一月徒杠’,成则,知修道治途由来尚矣。”“石阶除道下九月”成为人们的习惯和自觉行为,是珍贵的活态非物质文化遗产(图9)。

图9 西京古道“石阶除道”民俗(图片来源:许化鹏摄影)

西京古道上名人足迹众多,最为著名的是韩愈入粤,取道于乳。清屈大均在《广东新语》中记载:“韩昌黎赴潮时,以昌乐泷险恶,舍舟从路道出乳源蓝关。”[2]沿路碑刻也对韩愈多有记载,《重修梯云岭碑记》写道:“昔唐昌黎韩公,宦游岭南,道经此地……虽碑残碣断,殊难阅稽,而山石依然,韩迹可吊。”凉亭曰“心韩”、曰“仰止”等名,也正是寓意崇韩,建亭思贤。不仅如此,当地人亦有将此段路称为“文公路”,所谓“地以人传”。

① 梅关古道位于广东省韶关市南雄市珠玑镇梅岭,梅岭亦称大庾岭。古道自梅岭村北路口蜿蜒至关楼,关楼坐落在梅岭山巅的隘口(粤赣两省交界处),连通江西大余县境。古道始建于唐代,唐开元四年(716),张九龄奉诏开凿大庾岭路,梅关古道成为沟通南北的重要通道。

10a. 梯云岭路段保护区划图;10b.猴子岭路段保护区划图

3.2 赋予遗迹以新的功能、记忆及生命

参考文献

[1] 范烨. 后汉书: 卷七十六: 卫飒列传[M]. 李贤, 等注. 北京: 中华书局, 1965: 2459.

[2] 屈大均. 广东新语[M]. 北京: 中华书局, 1985: 65.

[3] 张洗易. 乳源县志[M]. 李师锡, 纂//上海书店出版社. 中国地方志集成: 广东府县志辑: 11. 上海: 上海书店出版, 2003.

[4] 弗雷 · 奥托. 占据与连接——对人居场所领域和范围的思考[M]. 武凤文, 戴俭, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012: 83.

[5] 蒋祖缘, 方志钦. 简明广东史[M]. 广州: 广东人民出版社, 1987: 70.

[6] 穆彰阿. 中国古代地理总志丛刊:嘉庆重修一统志:28[M].北京: 中华书局, 1986:22553.

[7] 胡汉. 天一阁馆藏明代方志选刊: 彬州志[M]. 上海: 上海古籍书店, 1962.

[8] 中国古迹遗址保护协会. 广东南粤古驿道保护利用工作调研报告[R/OL]. (2018-04-19)[2019-03-16]. http:// www.nanyueguyidao.cn/ViewMessage.aspx?MessageId=5351&ColumnId=13.

[9] 程建军, 陈琳. 乳源西京古道凉亭研究[J]. 南方建筑, 2017(6): 49-54.

[10] 单霁翔. 从“文物保护”走向“文化遗产保护”[M]. 天津: 天津大学出版社, 2008: 21.

[11] ICOMOS. The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values (2014) [EB/OL]. (2015-03-18)[2019-04-24]. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf.

[12] 曾昭璇. 岭南史地与民俗[M]. 广州: 广东人民出版社, 1994.

[13] 广东历史地图集编辑委员会. 广东历史地图集[M]. 广州: 广东地图出版社,1995.

[14] 许化鹏. 西京古道行[M]. 广州: 广州出版社, 2011.

[15] 尤嘎 · 尤基莱托. 建筑保护史[M]. 郭旃, 译. 北京: 中华书局, 2011.

[16] KOSTOF Spiro. A History of Architecture: Settings and Rituals[M], 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1995.

[17] 史晨暄. 世界遗产四十年:文化遗产“突出普遍价值”评价标准的演变[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

本文选自《建筑遗产》2019年第2期(总第14期)

作者|曹劲

曹劲,广东省文物考古研究所(广州 510075)研究员

版面 | 朱艺媛

欢迎浏览《建筑遗产》官方网站www.jianzhuyichan.cn

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可长按并识别下方图中二维码后,直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):曹劲 | 远芳侵古道,晴翠接荒城——西京古道的遗产价值和保护利用研究

规划问道

规划问道