括出历史|2008

文|彼得•艾森曼

在建筑学所有的词条中,形式主义无疑最容易遭到来自社会和政治的攻击。就算换作绘画与雕塑,情况也不会好到哪里去。不少人认为建筑是某种社会计划,富含着修辞的象征主义,所以现在还想要做个形式主义者,注定会被这些人当作讨骂的靶子。然而最近我去一所著名的东海岸建筑学院当评审时,却被震到了,一种新出现的形式主义大行其道,或许我们应该把它看作是一种更要命的变种。为什么要命?因为它拉着所谓新先锋派的大旗作虎皮,却只不过是技术决定论的形式主义。它脱胎于更高端的计算机建模技术,这种技术是由一种综合算法生成的,而这种算法可以创制出一系列巨复杂又相容的参数化过程,其结果充斥着变化多端、曲里拐弯的造型。讲道理,这类作品所涉的范围、花样、能量,原本应该是相当令人振奋的,至少对我个人而言。因为在我的记忆里,那一直是保守主义思想的大本营,居然出现了这类“尖端”作品,还不止于此,整个过程中作者的匿名性,从某种程度上也与自律的理念很近了。但是恰恰相反,我寻思有些事儿压根就错了,对于今天的建筑学而言,从底子里就已经出了问题。我看到的只是某种想要摆脱任何或狂热或坚定的意识形态担当的自律。为了接下去的论证,我们不妨先下个判定,无须担当的自律只可能把人们带向空洞的形式主义,它的产物该怎样解读,该怎样阐释,完全由它自己来决定。即使无须意识形态担当以及内在决定的意义,可以让有些人把这种新的形式主义归结到自律的理念,那也不过是只知其一,不知其二,对更成问题的学科自律,避而不谈。正相反,在“直接到场的诸历史”,这个倒置了时序的书名里,作者已为此埋下了伏笔。

形式主义,它批判性的以及意识形态的力量,今天已经被掏空了。这个曾经用来抵抗战后现代主义的阵地,极简主义雕塑也好、理性主义建筑也好,或者指示的、句法的、语言学的类比也好,能够不断重演或者说递进更迭,是因为有各自的形式基础,而这种形式基础都是从那个不依赖于社会或功能的内在生成体系中衍生出来的。在这个大背景下,我们必须把形式与形式主义区分开来。前者,形式有内在的价值,而后者,形式主义只是时下这些形体制作的空洞托辞而已。内在生成的形式,从某种意义上,也只有成为整个批判体系中的一部分,才可以称得上是自律,它既不依赖于社会或市场的力量,同时仍能对这些力量展开批判。正是对自律的讨论,尤其透过安东尼•维德勒的文字,写活了历史学家,或许也可以说,作者本人已跃然纸上。尽管人们通常认为自律就是形式的,但是区分开两种自律还是很重要的,特别是在今天,在学科自律与形式自律之间。只有明确了其中的差别,才有可能让维德勒直面德里达对学科自律的可能性提出的质疑,并在这本书①中给出回应。

① 本文来自艾森曼为安东尼·维德勒 (Anthony Vidler) 2008年出版的著作所做的前言。无论是这本著作的名字,Histories of the Immediate Present,还是这篇前言的标题,[Bracket]ing History,都值得另作文章加以探讨。让我们先回到标题中的Bracket,这一概念自有其现象学方法上的来路,通常可译成悬搁,艾森曼在这篇前言中主要针对的是德里达在解构中对此概念的招法运用,所以译者用了更为直白和形象的译法“括出”。[Bracket]ing,形式上看,像一次文字游戏,提示了对德里达的括出这一行动本身的再次括出。实质上艾森曼正是由此形式之游戏引入了对这本书更深一层的导读。

第一层的读,也就是顺着本书的章节,从埃米尔•考夫曼、科林•罗、雷纳•班纳姆,直到曼弗雷多•塔夫里,一路看下来,维德勒所做的工作就是回到上个世纪下半叶的前半段,对当时的建筑历史写作加以叙述而已。当然这些工作本身还是很有意义的,尤其是放在今天,人们如此快地把历史消耗殆尽,转头就忘的今天。然而这本书并不是为了向读者指出,这些历史学家之间还有着怎样显著的差异,重点在于,由他们之间的差异所引发的争论,给出了不同的划定方案,用来切分从上世纪二十年代以来直到今天的建筑学科演化中的各个时段。但是建筑学中总有些离奇的重演和递归,举个例子,形式主义,当年在俄国是由一群空想家弄出来的,而今天呢,可以让位给专业级的渲染器去搞,所以说,由上述诸多划定历史的方案勾勒出来的不同时段,只能用来证明它们相互之间绝不可能是线性的。这个看法不仅从本书的标题上,而且从本书所列出的知识谱系中也可以显现出来。当然,从罗到班纳姆,再到塔夫里,的确是顺着这一谱系来的,但是把考夫曼当作这一谱系的发起者、来源和起点,着实有些奇怪。那么为什么这本书要把考夫曼,这位和另三位分属不同知识世代的维也纳学派历史学家拿来当作开篇呢?只有再细读一下考夫曼那一章,读者或许才能明白,这一不同寻常的谋篇布局,其实并不一定像维德勒本人交待的那样,只是源自作者本人的经历,而是为了引向第二层的读,也是更为重要的议程。有人会问,这难道是作者有意设置的吗?无关紧要,因为这并不妨碍我们带着下面所说的思路,再去读一下这本书。

就在本书的标题中,维德勒隐含地带出了自己的提问:如果正如雅克•德里达以及其他后结构主义者批判过的那样,所谓的学科边界只是由那些显见的或大或小的人物与运动构成的,那么我们对现代主义的历史以及那些历史学家,还能怎样去解读?去书写?在关于考夫曼这一章的序言里,维徳勒算是部分地回答了“为什么是考夫曼?”以及“德里达之后还能怎么写?”,或者换种说辞就是,如何从当前的时刻去看待先在的历史时刻的递归?从这种意义上,维徳勒提出的“诸历史”,即使还比较概略,终究还是回应了德里达对学科边界的批判。

按照德里达提出的看法,诸如建筑或历史的学科边界从根本上而言是政治性的,即使它有时候并不完全是虚设的,那也只能算是暂时圈定出来的,这就意味着,所谓的学科自律这一理念全系于虚设的边界之上,而从意义的偶然性来看,这一边界是无法维持下去的。为了让人们能够注意到这种偶然性,德里达耍过不少花式招法,比如给既定的术语划上删除线,或者,在两边加上括号,换言之,这一术语对于读者既不在又在场,同时又免得不在场和在场之间形成辩证的关系。这种不可判定性正是“括出”的本质。就此我们可以认为维徳勒所做的,恰恰就是取用了德里达的括出历史之道,进而提出所谓“直接到场”的也可以被看作是历史上已发生过的。如果这里的“历史”可以被看作是一个已经被括出的术语,那么括出这一动作本身,也可以为人们提供另一种可能的进路,去抵达历史和建筑的学科边界,最终括出任一自律的形式。所以维徳勒才会有意识地借道考夫曼,重新引出“自律”这一问题,作为本书的主题。

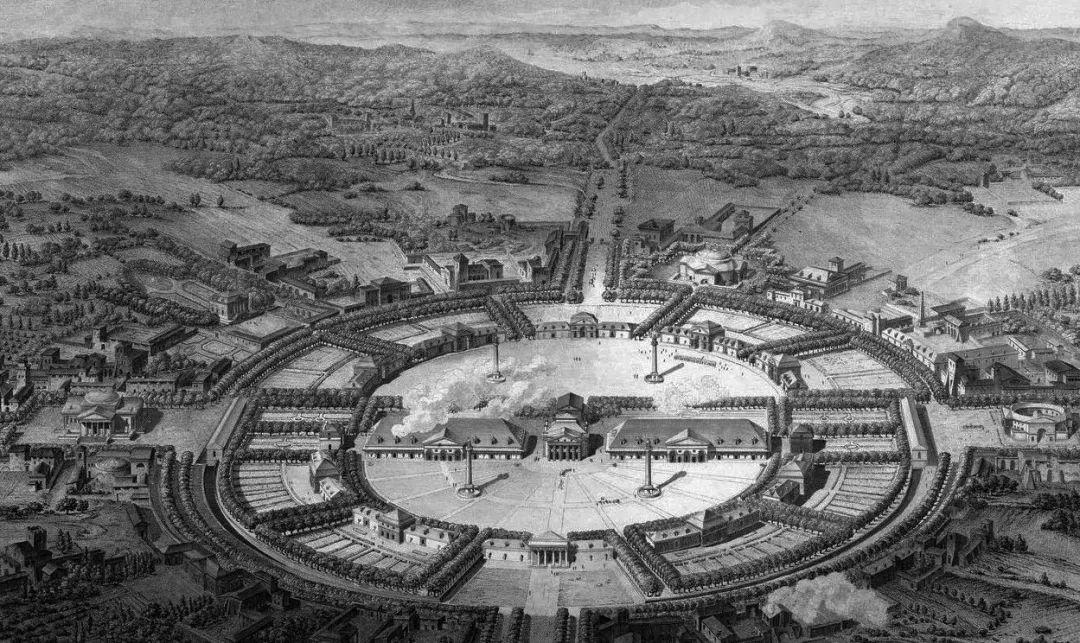

绍村理想城方案|勒杜|1804

维德勒引用了克莱门特•格林伯格在1960年的一段话,开启了考夫曼的章节。在克莱门特看来,现代主义既可以有自我批判的能力,也可以有学科的形式主义:也就是所谓的“去批评用以批评的手段本身”,好像这样就具备了某种建立内在边界的能力,让批评家可以考察自己的批评,但是这个目标在随后的年头里看起来已经行不通了。维德勒在第一段里就在内在的批判与自律的理念之间创建了某种关联,他把自律描述成某种“内在的开拓”,可以促使学科“特定的语言”发生变形的方式。对考夫曼而言,建筑的自律包含了在或大或小的尺度之间展开的形式位移。例如在表述文艺复兴和巴洛克建筑的区别时,他就强调了体量与风格这两方面的形式。巴洛克建筑由部分到整体的层级秩序解体之后,便指向了实体与实体之间的自由组合,就象勒杜的绍村盐场方案,尽管没有按照部分到整体方式来组织,但仍然体现了某种形式自律。在考夫曼看来,这个方案中部分与部分之间的相互脱离,是对巴洛克建筑的体量层级化与向心性的修正,而这种修正实际上一直延续到了勒•柯布西耶的现代主义。在人们还普遍认为现代主义是一项社会计划的时候,考夫曼所定义的自律就不是要与社会脱离,而是为了展现社会与形式之间的关系。

现在有必要再转回去,看一下考夫曼在维也纳的前辈和导师,海因里希•沃尔夫林,这样我们还可以从文艺复兴与巴洛克建筑的差异中,找出另一种区别,所谓形式自律与学科自律之间的区别。在沃尔夫林看来,文艺复兴的建筑才是自律的,因为它受到了内在于自己学科的形式美的理念支配,这种自律并不是从特定风格展示出来的特征中推衍出来的,而是存在于它自身的正当性之中。反之,对沃尔夫林而言,巴洛克的建筑就不能被看作是自律的,因为它的形式并不全关注于内在的审美,而是更多地受制于反宗教改革的政治因素。因此沃尔夫林显然不同于考夫曼,他把自律径直地放入了学科自律的视野之中。

如果对自律的判断标准正如沃尔夫林和考夫曼那样各有不同,如果学科边界正如德里达指出的那样在很大程度上是虚设的,那么很显然,我们就必须重新思考后六八以及今天关于自律的概念。这就是维德勒想以本书激发的问题,他首先引入了考夫曼以及自律的理念,又在结论中提出了后历史(post history)的概念。并且借助这个概念,维德勒与德里达对学科自律极具挑战性的批判展开了对话。后历史的理念,按照维德勒自己确立的说辞,意味着任何学科都是有自身界限的,那么它同样也适用于德里达对学科自律的解构。如果自律已经被看作是建筑学仍能执行批判计划的基础,也就是对其自身学科仍具有批判能力的计划,那么“解构”只是将这一“批判计划”维持在了形而上的领域,在那个意义上,它还不是自律。因此,维德勒在提出后历史之时,也就是在括出德里达的批判,最终,也许可以为批判的建筑学找到一条不止于解构的出路。

文章来源|Histories of the Immediate Present 译 | Plus

艾森曼对谈|2018(节选)

[建筑遗产]

艾森曼先生,在您看来建筑遗产对未来的建筑意味着什么?

[艾森曼]

这个问题对我来说实在太棘手了。我并不清楚现代建筑究竟能对未来带来什么、建筑遗产究竟能对未来带来什么。我不是一位史学家,也不是一位批评家,我还没办法直接回答。

[建筑遗产]

“零度”是否意味着将建筑视为一项文化的、概念化的和智识化的事业?那些抽象的原则适用于建成环境的复杂演变吗?您知道这与人的体验、休憩需求都是相关的。

[艾森曼]

我的项目,也就是被称为的所谓“零度”,在今天并不受青睐。我的建筑不涉及人的体验,我觉得那是游客才需要的。我关心的是文化的恒定性,也就是那些激发文化从当下迈向未来的东西。当下我的建筑作品(显得)并不好,在一百年之后它们能显得更好。我很高兴我的书被译成中文将要出版。我认为这本书与我的项目最为密切相关,胜于其它任何事物。这是我的第一本著作,也就是我的博士论文,不管它是不是一种“零度”,它对我的项目而言都很重要,它跟人的体验或消遣没有任何关系。建筑体验对我而言并没有任何意义,我对城市的唯一体验就是,永远造不出个体曾体验过的东西,建筑师无法控制人们在环境中的体验。当乔伊斯(James Joyce)写出《芬尼根守灵》(Finnegans Wake)时,人们读不懂,因为人们说它不是文学,但它成为了一本非常重要的书。乔伊斯写出《尤利西斯》(Ulysses)被选为20世纪排榜首的书,当它刚出版时,人们读不懂,也认为它不是文学。所以,阅读乔伊斯的体验并不必然等同于阅读一本游记甚至一份菜单时的体验。实在有太多可以举的例子了,我确实不太能回答这个问题,因为我的建筑项目与人的体验和消遣没任何关系,因此,它们在今日也还不是什么太重要的项目,我也承认人们喜欢设计那些满足体验的东西。

[建筑遗产]

在项目中对哪一类文化痕迹感兴趣呢?

[艾森曼]

比如我对上海在1938年时的地图挺感兴趣,对日占时期的历史感兴趣,也对由于欧洲纳粹(1933)和共产主义(1917)的迫害而逃到上海公共租界的欧洲移民的生活经历感兴趣。我有一位密友就曾住在上海公共租界,他日后当过美国财政部长。由于是犹太人,他在1938年被赶出了德国,逃难到上海,他童年时就望着外滩对岸的日本人。日本人在那时与西方人距离很近,假如他们要展开杀戮,那只是小菜一碟。不过日本人并没有打算威吓、折磨或屠杀西方人,至少在公共租界里是这样。1938年的上海在地图上长什么样子显然不同于1920年的状态。我本人收藏地图,比如收藏了很多罗马地图。我对地图学感兴趣,你能从一幅地图的痕迹上学到很多东西。我对北京和广州都无甚大兴趣,但我对上海很有兴趣,因为它有过公共租界的历史。我好奇的是公共租界究竟怎么形成的,我没料到它竟然有如此丰富的历史,当然也可能是我主观臆想。我去过越南,了解到当时的法国人为了获得上海法租界,曾将包括河内在内的北越都让给了中国,作为交换。我对这些都非常有兴趣,因为我在奠边府战役之前就到过西贡(今胡志明市),从湄公河逆流而上,到过金边。我是在美国军队里服役时到过这些地方和朝鲜半岛,我也到过新界和澳门,那时候中国尚未收回这些地方。对我而言,这都是关于城市的事。它们在1900年时曾是什么样子,后来如何发展,什么又是发展的动力,这些都是问题。

[建筑遗产]

您对1920年代的建筑和1930年代的城市这么有兴趣,有人会以怀旧的方法来阐释这些建筑和城市。您觉得我们可能有哪些在怀旧之外的方式来阐释建筑与城市呢?

[艾森曼]

老实说,我不觉得自己是要去解决问题的,我制造问题,对怀旧的阐释没什么更多想法。明天我会去苏州参观园林,我也已经去过了上海的豫园,还有杭州的西泠印社。看过之后,我觉得这些园林很精致,我很高兴看到它们一直保存下来了,但它们是如何助益于城市的我还不清楚。

[建筑遗产]

您看来不会介意自己的建筑在后来不断地被人更改。

[艾森曼]

那多好啊!我这个人不沉迷于怀旧。绝不。我经常说,柯布西耶要不是写了《走向一种建筑》,没人会对他的小白房子那么有兴趣。因为在1920与1930年代有很多法国建筑师在设计那样的小白房子,但这些人没写出柯布西耶那样的书。帕拉蒂奥也一样。我去过20到30座帕拉蒂奥的别墅,但正是因为他写了《建筑四书》,几乎每个人都知道他。文丘里写了《复杂性与矛盾性》,我看比他建成的所有作品都好。要是去参观他盖出来的那些东西,你肯定会不明所以。库哈斯写的《癫狂的纽约》也比他建成的任何一座建筑都好。我之所以不去看库哈斯的建筑就是因为觉得它们比不上这本书。所以,在我看来,只要不焚书,书就会比建筑更长久。我为此而高兴。

[建筑遗产]

您曾大量研究过帕拉蒂奥、阿尔伯蒂、皮拉内西等人的建筑。您认为他们的遗存在哪些方面构成了今日语境中的建筑遗产?您是否依据这些方面将他们的建筑区分于他们的房子?

[艾森曼]

关于遗产和保护的问题会让我有点紧张。古根海姆博物馆由于参观人流增多、藏品增加而需要扩建时,同一群在一开始反对建造古根海姆博物馆的人15年后说要保持原样。这是保护中的一个大问题,我对以民主之名而做的“保护”怀有担忧。在上海的旧法租界,我们究竟要在那里保护什么呢?旧法租界里对建筑尺度有些管制。你能看到,在城市中心有这些高达50到60层、像铅笔一样瘦长的塔楼,你就会意识到,你会通过竞争而得到比巴黎或伦敦的开发商更多的权力。为了保持经济增长,为了吸引人进来,他们转卖后就会得到高楼,这是从未有过的,从一小块街区蔓延至整个街区,这些占据整个街区的塔楼在城市层面真是灾难,因为它们阻挡了光、空气与尺度,交通在这种地方变得困难。我住在一座叫做洛克菲勒公寓的12层高大楼里,它的尺度很棒,始建于1930年代,一面临街,另一面有一个内院花园。它出奇地宁静,建筑尺度恰到好处。我目前正在设计一座12层高的米兰公寓,尺度也恰如其分。然而,假如没有高密度的塔楼,就很难在市场中竞争。我了解这些问题,同时我也了解人们需要工作、需要赚钱、需要有竞争力,这就是我们拥有的自由民主(及其悖论)。

[建筑遗产]

就您看是否还有一种理解遗产的可能性?比如说,作为一种城市发展的动力,老建筑能与某些新的东西产生互动。

[艾森曼]

我赞同,但是要延续一种革命式的进程。我觉得,目前的中国正是我想来这里的理由。它似乎成了我们对21世纪最重要的想法。中国不是欧洲,不是中东,不是美国,不是南美——它就是实实在在的中国。中国如何才能成为不会堕落的理想之地呢?我不知道,但显然,中国正在成为比任何其它地方都要好的区域。什么是遗存?圣殿已不存——美国,或者18、19世纪的英格兰,或者18世纪的意大利,统统消亡了。在我看来,在中国可以依靠的还有未来,不仅是遗产。

[建筑遗产]

您认为现代事业中哪些方面还能为今日的建筑生产带来教益?

[艾森曼]

我似乎已经不再相信这种东西了。我不相信现代事业,我指的是时至今日活跃着的事业。我从来都不敢肯定建筑里有过现代事业。在音乐、电影、艺术和文学里,确实有过现代事业。不过,如我在不少地方写过,我认为现代事业从不会发生在现代建筑身上。为什么?因为建筑有着一种潜藏着的许诺,它会伴随着社会住宅、技术、对土地及物质进行消费的新观念造成的新建造等等乌托邦事业。这些(乌托邦)事物全都在18世纪就被实现了。换句话说,现代主义思想中潜藏着某种理想主义,它腐蚀了(那种纯化的)现代,因为它终究是要反抗18世纪的理想。但正就是这同一种理想又反抗了现代本身犯下的恶。也就是说,现代作为一种建筑现象,从一开始就已被腐蚀。因此这并没有价值,无门可觅思想。乌托邦并不存在,而现代总是关于那种乌托邦的,即在地球上实现乌托邦,而这正是它要反抗的。我所感兴趣的极具批判的现代性已被其自身的内部理想主义所腐化,我直到晚年才领悟了这点。所以,我现在就像在颠簸大洋上的小舟。某天大浪袭来,我即会舟覆人亡。目前看来,我还能挺得住。这样一来该相信什么呢?我为何要相信某样东西?我的意思是,到底有没有真理和信仰?我是一个后结构主义者,我相信所谓的“不可确定性”概念。这个玻璃杯与它的象征之间没有一对一的关系,半满或半空,可能是,也可能不是。于是,在思想与实物之间也没有一对一的关系。我们应当认同这个。然后,你就能在大洋上漂浮自由,无甚担忧了。我没有什么信仰。我知道的就是——每天醒来,每天刮胡,望着镜中的自己,我说:“我整个生命就摆在眼前。”这才是真理。这才让我继续活下去。我已经85岁了,我跟我女儿说过,我的母亲活到了101岁。我说,主啊,就再给我15年吧。我想,在这15年里慢慢趋近死亡。我并不担心那些腐蚀我50年前项目的理想。现在这些都不重要了。我不再现代了,也不后现代。我教书、做讲座、出书。他们在出版我最重要的一本书。它对中国人很重要,因为这书的内容对中式思维应该是意味深长的。我想比对实用主义的西式思维更有趣。我探讨的是概念化思维(姑且让我这样形容),以便让自己有更多机会来理解自身的写作和思考。

[建筑遗产]

非常感谢您。

来源|《建筑遗产》Built Heritage 译|江嘉玮

编 辑、版 面 | 潘 玥

欢迎浏览《建筑遗产》官方网站www.jianzhuyichan.cn

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可长按并识别下方图中二维码后,直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):艾森曼对谈:从括出历史到重新苏醒

规划问道

规划问道