常言道“一见Zumthor误终身”,作为全球建筑师的打卡圣地,卒姆托(Peter Zumthor)的科伦巴博物馆(Kolumba Museum, 1997-2007)既是沟通新旧历史的当代建筑范式,又是逻辑相扣、异常敏锐的思维推理论文,从整体空间到细部,都表现出成熟而圆融的控制力。

科伦巴博物馆的位置

设计之初,不得不面对的是遗址问题,这是科隆这座历史城市所无法绕开的话题,摆在卒姆托面前的是四重难题,一是如何参观罗马时代的建筑遗迹(1973年发掘);二是如何处理科隆巴主教堂(St. Kolumba)的废墟,这座教堂最早于1853年建立,1945年遭受炮火洗礼,只残留建筑残骸和一尊毫发无损的圣母像;三是如何面对前辈建筑大师波姆(Bohm,普利茨克奖得主)战后(1956-1957年)在原废墟上设计设计的八角形礼拜堂;最后,新的当代博物馆如何适应1997年的科隆城市肌理。

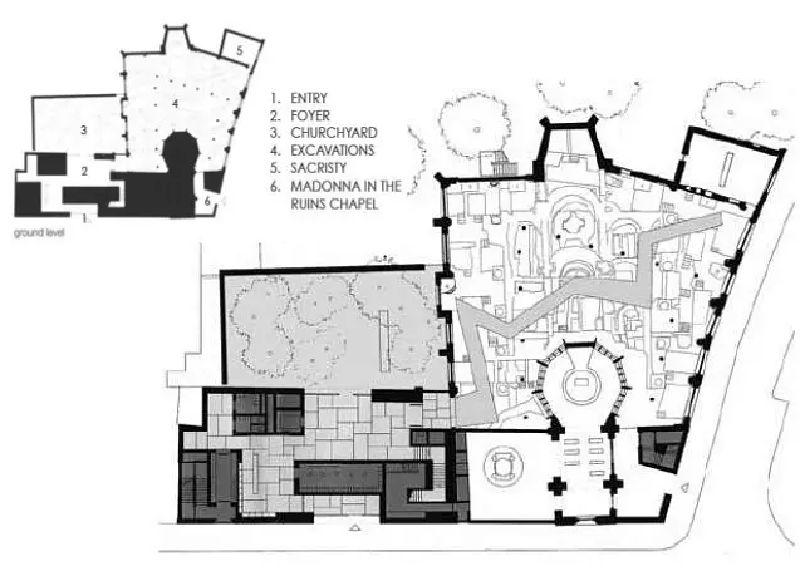

科伦巴博物馆一层平面

历史如同地层一样堆叠,而卒姆托的策略是升起新的博物馆体量,为其下的断壁遗址提供荫蔽,然而新的建筑体块并未和遗留的墙壁脱开,而是采用“贴合”的方式在其上直接升起,使得主教堂墙壁、八角小教堂和暖灰色砖石(丹麦砖厂Peterson定制,墙体内部藏有柱子,并采用微桩基础加固)融为一体。新的建筑体量简洁现代,具有纯粹的地标性却又不张扬炫目,和周边街区融合。

科伦巴博物馆遗址区

科伦巴博物馆小礼拜堂

小礼拜堂和博物馆有两个独立的入口,互不干扰。前者完好地保留了原初的室内陈设,映射出卒姆托对前辈作品的无比尊重。而进入博物馆的遗址展区后,观者即刻置置身于时空的对话——透过幽微的光线,可以看到小礼拜堂外立面、罗马残迹、以及架设于残迹之上的原主教堂断壁残垣,这些不同历史时期的元素并置于混凝土立柱撑起的高大空间之内。走在折线的木质步道参观,步移景异,状若园林。遗憾的是,在走廊尽端的原圣器室原址遗迹因为维修不能参观,无缘一睹理查德·塞拉的著名雕塑《被淹没和被拯救的》。

科伦巴博物馆展厅

不同于“彰显传统符号”的博物馆设计方式,卒姆托醉心于空间气氛的营造。至少有三点微妙的设计细节展示出其圆融谦逊的设计性格。一是遗址区入口的棕色皮革门帘,高厚且质感十足,步入的“仪式”宛如大幕拉开,让人拨开历史的“厚重”,适应阴翳环境。二是折线步道的材质色彩,有几种常见的选择,比如采用素灰混凝土色,则会和地层上的废墟颜色相混,难以形成对比;而一些同类遗址常常采用黑灰色或褐红的金属板材,但废墟和现代元素则会产生过于强烈的对比,也不是具有谦逊性格的设计师的首选,这里的步道采用了核桃木色,形成新旧间的折衷对话。第三是废墟墙壁和新砖墙的交接处理,最为为人称道,相对于更容易控制的室内无天光设计,欧洲建筑师更愿意在引入自然采光,带来呼吸之意。但这里并非一道简单的玻璃分隔或是直接断开洞口,而是采用双层中空砖砌,像是透雕一般,通过不规则的洞口引入不断变化的光影,鸟鸣,街道的人声,甚至清风。

科伦巴博物馆一层庭院

“园林感”是一个严肃博物馆难以多得的可贵气质。如一层“枯山水”庭院,看似随意的不锈钢座椅布置与厚重的土墙形成抽象的构成感;二层的展厅似乎是一条线形“游廊”,串联起小盒子,其地面微微升起五公分,在阴暗环境里,和“游廊”脱开缝隙,通过光带提示台阶高差,营造出空间的层级;而三层则多窗,窗框底部低于室内楼板,顶部却高于天花,于是形成抽象的“无框”洞口,具有超现实感;三层尤其精彩的是展柜的摆放,和室内形成一定角度,让人感知动态;几个小盒子展厅围合出三角形中庭,而盒子的洞口渗透出自然光线,仿佛是一个个室外庭院的洞口,让处于封闭室内的观者感受到自由的园林。

王冲,中央美术学院城市设计学院博士研究生,从事公共艺术研究。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨科隆科伦巴博物馆:圆融谦逊的园林

规划问道

规划问道