图片源自网络。

图片源自网络。

吴良镛院士在1984年作了“多学科综合发展——城市研究的必由之路”的发言,让人感慨老先生对学科架构中的高瞻远瞩。时至今日,建筑学、城乡规划和风景园林3个一级学科架构业已形成,更多开拓创新在于多学科体系下的交叉融合发展。城市设计作为纵贯3个一级学科下为数不多的涉及理论和设计的专业课程,其教学中的很多思想能够纵贯整个专业培养体系当中,其重要性显而易见。同时学科交叉下的城市设计研究也成为城市设计面向未来发展的重要方面。文章从学科交叉角度(主要是城乡规划和建筑学)聚焦城市设计培养体系架构研究,探求城市设计在多学科教学体系当中的融合和架构。

目标定位

城市设计在本科教学阶段目标定位应有清晰的认识,以及融入整体城乡规划学和建筑学教学体系当中的意识。城市设计具有多维度、多尺度、多测度、多限度、多角度的属性,其架构主体亦应是多学科交叉下的融合教学体系。

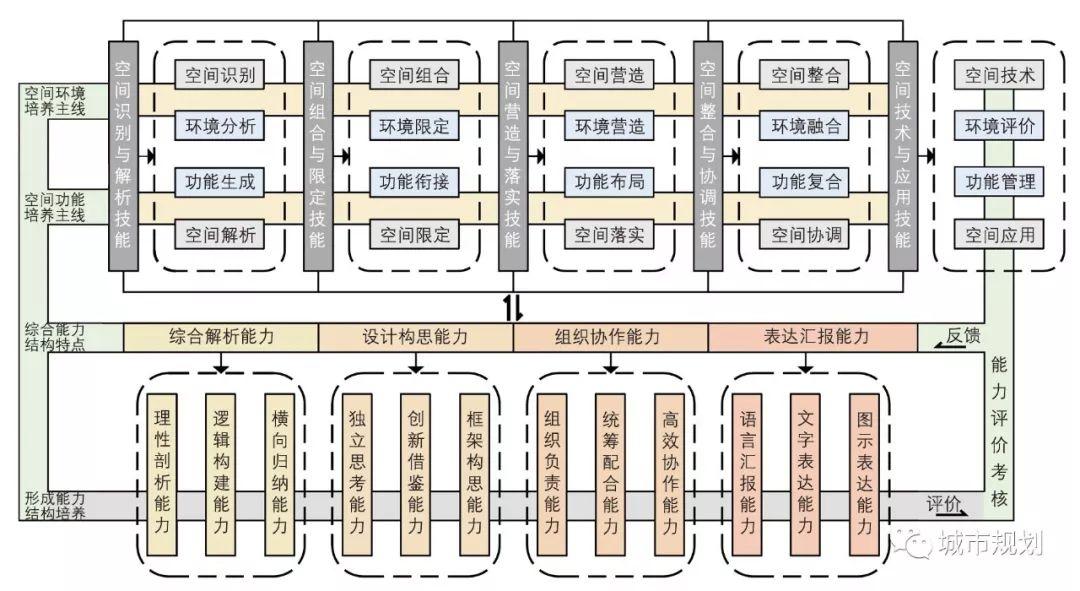

能力培养

体系构架

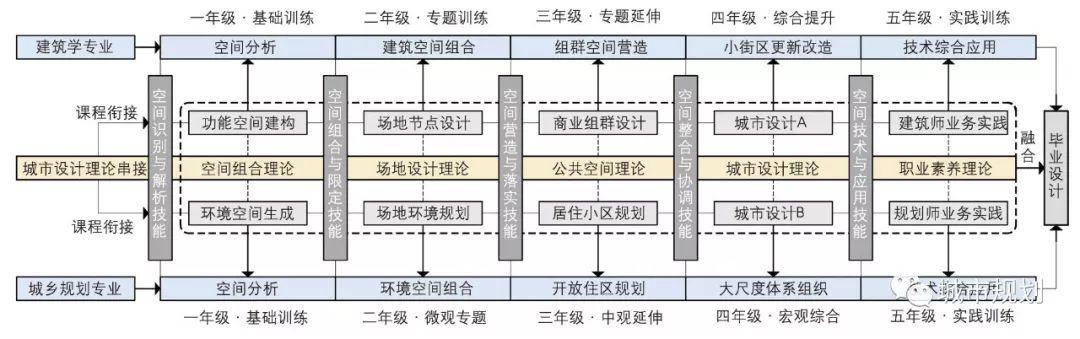

(1)一体化的教学体系(学科交叉培养)

▲ 图2 | 城市设计一体化空间网状教学体系框架

Fig.2 | Urban design integrative spatial network teaching system framework

(2)特色化的教学单元(地域特色培养)

城市设计培养体系中的重要环节亦应是在基础教学理论完善下的地域特色教学单元培养。从设计任务书的制定、实地考察与调研到城市空间的分析,均应以地域特色为基础,从而使学生形成独特的地域设计思想。同时,学生通过实地考察地域特色文化与城市设计的课程联系起来,也能达到产学研一体化的效果。

以山东建筑大学为例,立足地域特色形成宏观、中观、和微观3个不同层次的研究范围,结合济南“山泉湖河城”的空间特色,以大尺度的山城一体空间架构研究、中尺度的街区肌理空间架构研究和微观尺度的泉水聚落空间架构研究进行探讨和深入(表1)。

Tab.1 | Urban design specialized teaching units and teaching contents

(3)数字化的教学技法(技术应用培养)

城市设计教学不仅要针对空间美学进行视觉分析,也需要一种理性化的技术应用的培养。这种技术一是体现在空间虚拟展示,结合理论课堂教学可以体验真实空间的效果,一是体现在空间量化分析,结合GIS技术、空间句法、以及网络爬虫数据获取技术,用以支撑空间的量化分析研究。虽然在本科教育阶段并不能对其进行深入的了解,但仍然能够体验数字技术的应用在未来城市设计领域发展中的重要作用。

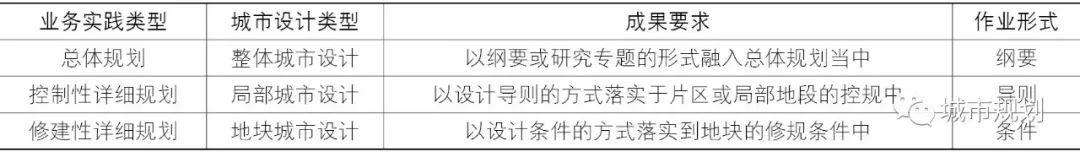

(4)适应性的教学实践(职业实践培养)

▲ 表2 | 规划师业务实践课程与城市设计的衔接要求

Tab.2 | Cohesion requirements of planners’ practice course and urban design

研究展望

总体来看,中国现代城市设计教育的研究和起步较晚,城市设计学科在各地的发展还很不平衡,同时由于城市设计与多学科的紧密联系所带来的复杂性,人们对其的认识程度和专业理解也有差距。相比较世界发达国家的城市设计教育发展和主流趋势,中国城市设计教育整体水平仍存在较大差距,培养体系的改革任重而道远。

(撰稿:赵亮。全文见《城市规划》2019年第5期P113-P120。)

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】学科交叉融合下的城市设计培养体系架构研究

规划问道

规划问道