欢迎加入国匠城空间规划师元技能系列课程——GIS综合应用篇学习,课程中我们为大家介绍了零代码基于路径规划的等时圈绘制方法,欢迎关注。

前言:本文介绍了如何使用百度路径规划API,获取公交覆盖数据。

小编:互联网公司是数据时代最具影响力的机构,从BAT到现在的今日头条、抖音、大众点评,各种数据都具有极大的价值。

应用互联网数据可以让我们的工作节省很多时间,让我们的效率得到提升,方法得到改善,不过大家日常的应用也有两种,一种是直接的爬虫采集,另一种则是对数据接口的调用。当然,还有一种就是在开放数据没了的情况下,进行正式的官方合作。

例如,目前对于城市中人口分布数据的获取,如果说有公开的互联网数据的话,百度热力图占其一,腾讯位置大数据与宜出行占其二。腾讯位置大数据每天实时更新全国的定位情况,并在网页通过大屏展示,数据的精度为1KM的网格,给城市活力研究带来了很多的支撑,但是由于大家对这个数据的抓取太过猛烈,腾讯本来是展示作用,结果迎来了各地数据爱好者的全量采集,腾讯在此情况之下立刻修改了规则,数据更新变成了5KM网格,这样的应用意义就减少了很多。

除了对数据的抓取,大家更多的还是利用合法的官方接口API,例如街景研究部分,百度作为优秀的街景提供者,给大家带来了研究福利,街景智能识别成为街道品质研究标配,当大家努力抓取街景时,百度把街景的抓取次数修改为了200张/天,城市级的批量抓取也不再可能。

今天推荐的文章,其中提到的API,我们称之为路径规划API,也就是我们常常在百度地图看到的,从A地到B地,需要多少时间。这个时间的意义很大,他可以让你选择步行、驾车、骑自行车、公交,多种方式均可计算,我们可以用来做很多应用,目前我们可以用来做区域评价研究,做等时圈分析,做15分钟生活圈分析,做公交站点覆盖度分析,总之这个API越看越美丽,似乎和街景API一样美丽。目前这个接口的调用次数百度是30万次/天(企业用户),似乎也是够了,希望这个接口不会像街景和位置数据一样,用着用着就没了~。

但不管怎么说,数据的价值一旦被发掘,价值一旦被体现,就要遵守市场规律,公共数据需要数据立法保障公益性和安全性,商业数据需要数据立法来制定其规则,深圳正在进行的数据立法,将是未来数据圈的大事。其实,抓取数据进行商业应用,以及API数据商业应用,这两种使用都是灰色地带。所以,他才会用着用着,就没了~

其实很多数据并不是真正禁止大家使用,而是走向了合作和产品化,例如百度地图慧眼、联通智慧足迹等,平台早已为你准备好了结果,行业分工细化,大家各司其职,各归其位,趁着路径规划API还在~,为大家推荐一则文章:《基于路径规划数据的公交站点覆盖水平评价方法》,以下内容来自微信公众号“白话公交”。如何零代码获取百度路径规划API,欢迎加入空间规划师元技能学习,文末领福利。

基于路径规划数据的

公交站点覆盖水平评价方法

作者:杜光远

开篇先抛三个问题:

1.通过直线距离来评价公交站点覆盖水平是否合理,存在什么问题?

2.我国绝大多数城市核心区500米公交站点覆盖率已经达到了100%,那还有没有提升的空间?在哪些地方能提升?

3.如何在细颗粒度数据下进行公交站点的评估、布设和优化等工作?有没有适用于大多数城市的一套方案?

隔断一下,您请往下看

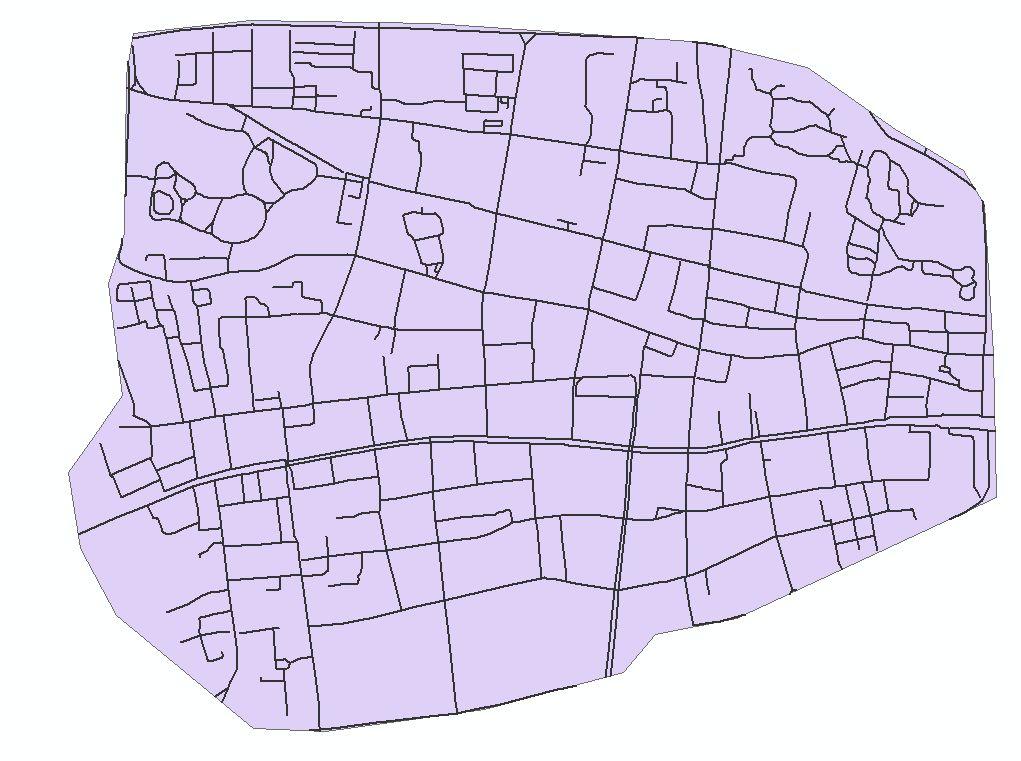

我们最常看到的公交站点覆盖范围计算的方法,是以公交站点为圆心,以300m或500m为半径画圆做缓冲区,将缓冲区覆盖范围与城市建成区的范围相比,得到公共交通站点的覆盖率。该指标用来评价公共交通基本服务水平和站点布局合理性。

具体内容可以看一下之前在白话公交订阅号中发过的文章:公交都市指标计算03:公交500米覆盖率还不到100%?你确定没算错?

但该方法一直以来存在一个槽点:“直线的可达,不等于实际步行可达”

当你站在北京二、三、四、五环路边上时,能更加深刻的体会到什么叫“看的见、到不了”。

众所周知有问题,为什么不改改?这个问题能解决吗?当然可以。

通过构建拓扑关系的交通网络,进行可达性分析,就可以在评价公交站点覆盖范围时把步行距离考虑进去。

听起来云淡风轻,不是很麻烦的样子。

但了解一点gis的朋友们一定都知道,构建一个准确的城市级别的拓扑路网意味着什么,且不提需要花多少人力,如果拿不到路网属性数据的话,在短时间内这项工作基本就等同于不可能。

此外,也有不少尝试通过影像分析或爬取,获得路网数据,然后编写脚本程序来辅助进行路网处理的方法,虽然可以大幅提升效率,但不可避免的存在一些假设和主观判断在里面,在准确性上存在或多或少的问题。

近年来,越来越多的城市也意识到完善城市交通网络数据,构建城市综合交通模型的重要性,在一些打基础的工作上也越来越舍得到花时间、花精力和投入资金,并且通过不断迭代更新,形成了自己城市交通数据和模型基础,在指导实际工作中取得了很好的效果。

但是,对于我国600多个城市中的不少城市来说,受限于资金、人力、技术等方面,这显然还是有相当大困难的一项工作。也正因此,目前国家层面出台的相关政策、标准中对公交覆盖水平评价的要求,仍然是通过以站点为圆心,按某一半径画圆做缓冲区,来评价城市公交站点服务的覆盖水平。

毋庸置疑,它依然是现阶段的最优解(标准统一、操作简单、数据可获取、适用范围广)。

那除了上面介绍的这两种方法外,还有没有一种折中一点的方法呢?

1.以站点为圆心画圆做缓冲区来评价(未考虑实际步行距离);

2.通过建立拓扑关系的交通网络来评价(前期工作难度大),

基于路径规划数据的站点可达性分析

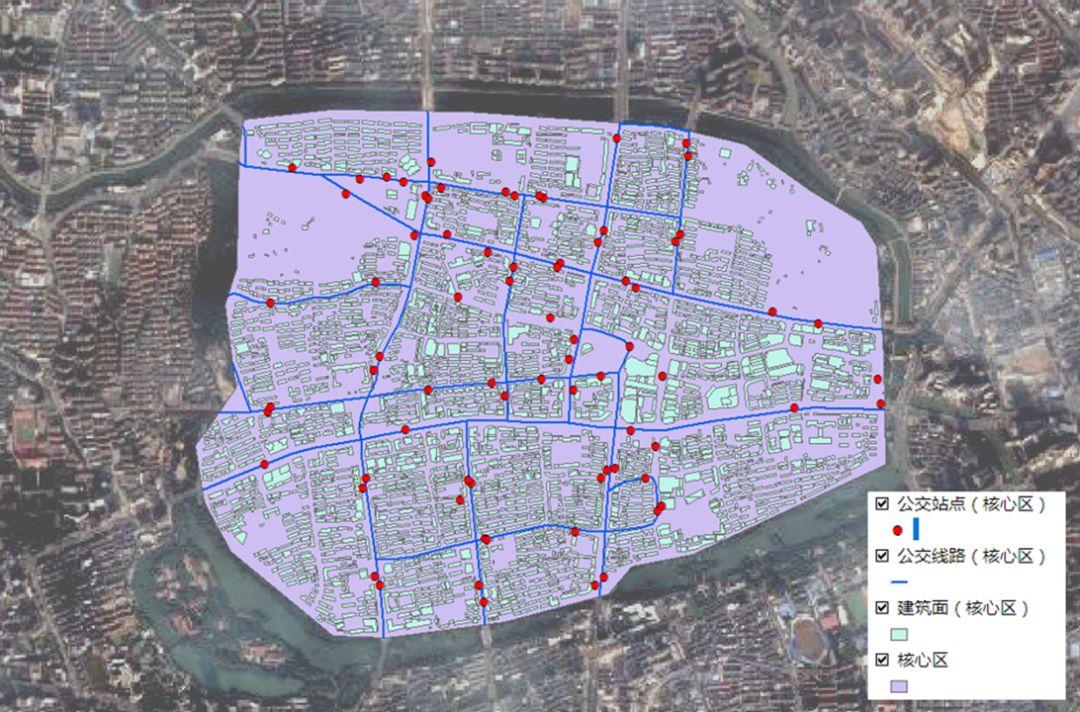

既然在公交站点可达性评价时,难点在于建立一个准确的交通网络上,那有没有现成的,可以直接拿来用的城市交通网络呢?自然会想到地图服务平台的百度地图、高德地图、腾讯地图。

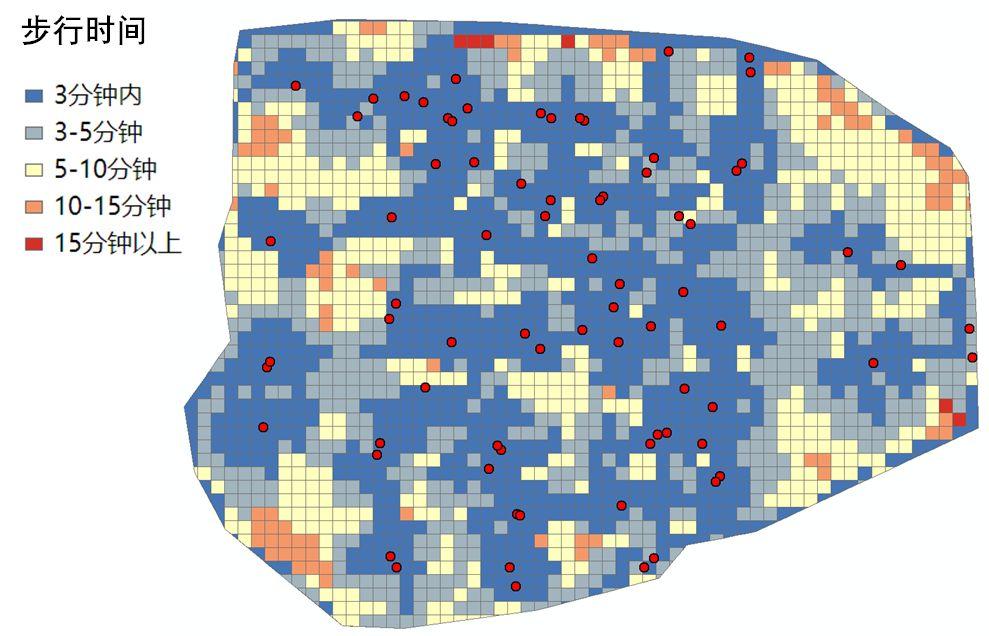

这些地图平台都开放了一个叫做路线规划的API接口。就是我们经常用到的地图查询路线时的那个功能,给它起点和终点,告诉你自驾车、公交、自行车、步行4种方式的路线、距离、时间等信息。这里我们取它步行距离和时间这两个数据。

以公交站点为起点,在给定的一个步行可达距离300m或者500m,时间5分钟/10分钟,看看从站点出发能走到哪些地方,这些地方就是我们所需要的覆盖范围。

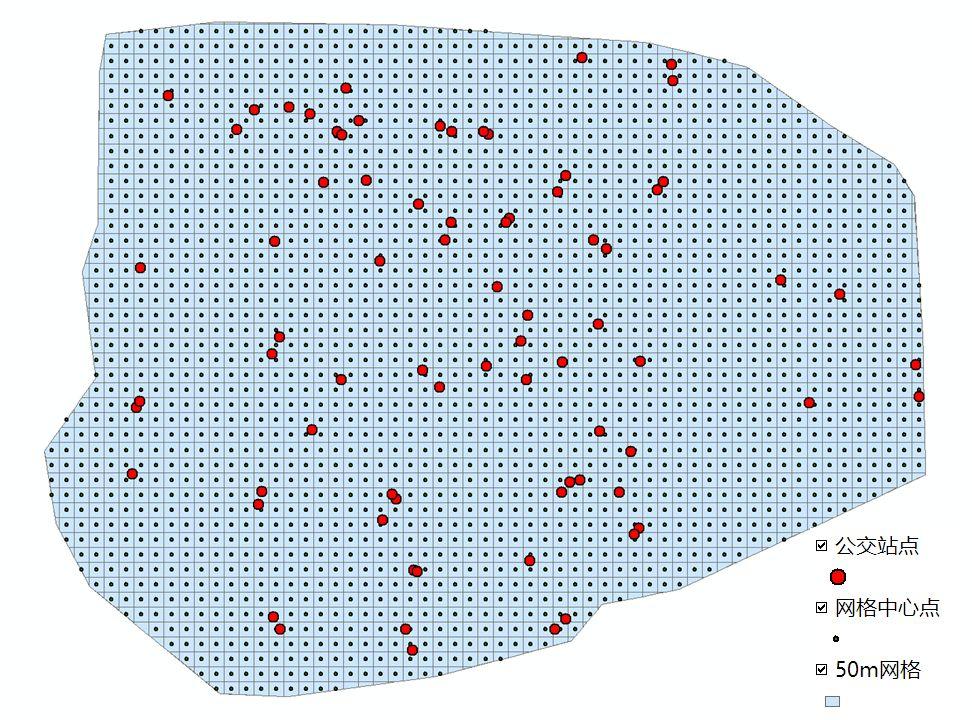

应用空间分析中常用的打网格方法,网格大小可根据区域实际来设定,越小精度也越高,但也不要太多,百度个人认证用户每天请求额度是3万次(也可以2万/月花钱提升额度)。

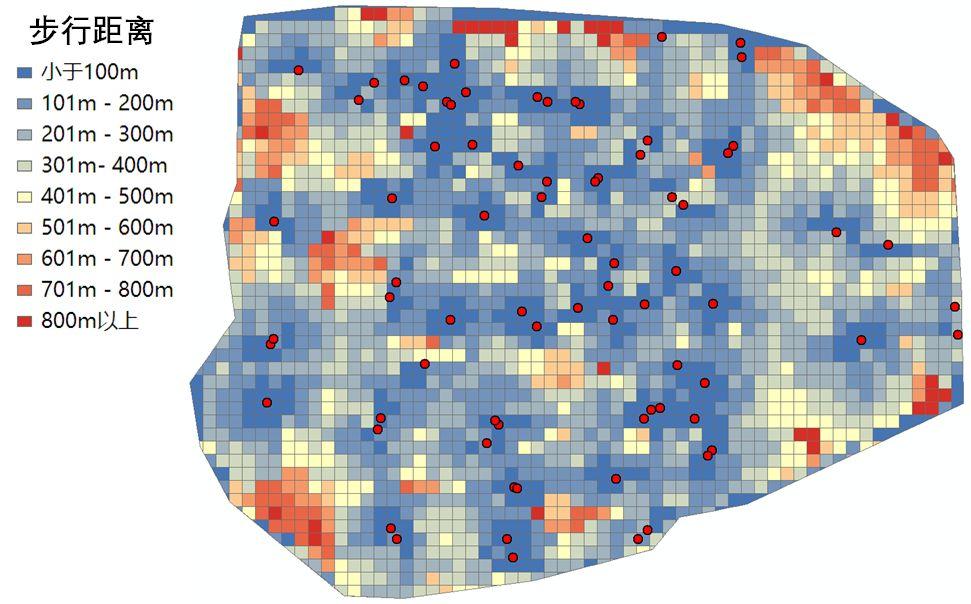

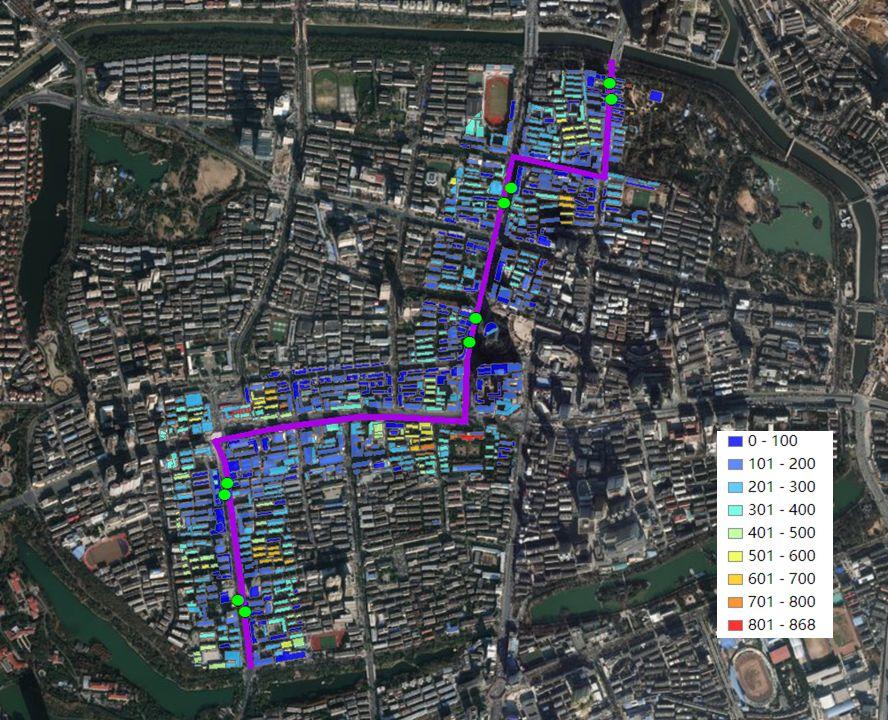

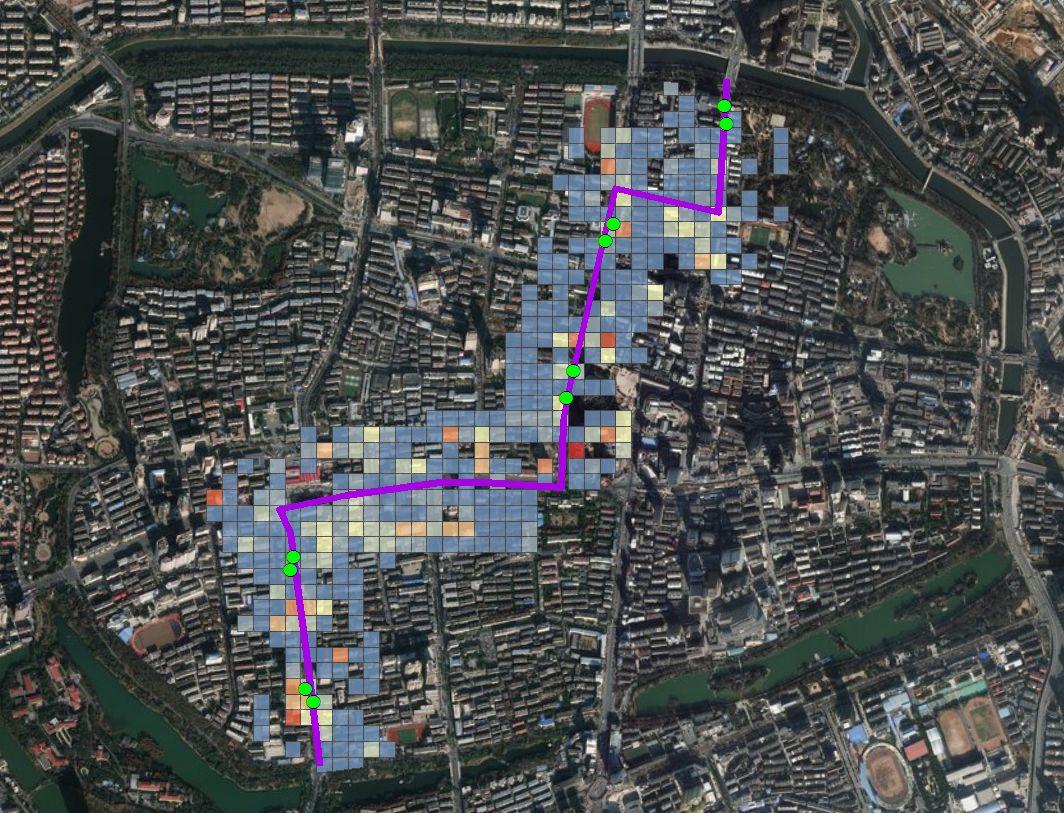

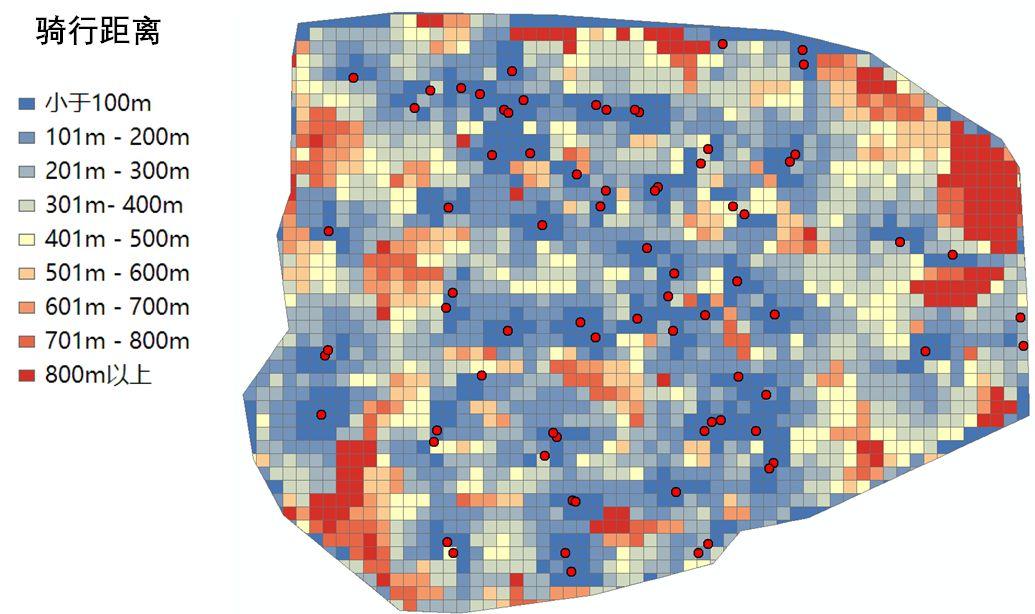

下图将某城市核心区按50m×50m进行划分,共分了2226个网格。

接下来,把网格中心点与公交站点进行两两配对,并将点对作为输入项,调取百度API接口,查询所有点对之间的步行距离和步行时间。

将返回的查询数据进行筛选,取距离或时间数据的最小值,就得到了2226个网格中心点与其最近的公交站点的步行距离、步行时间。

通过数据分析和可视化,不但可以很方便的得到任一步行距离的站点覆盖率(想要知道多少米的覆盖率数一下这个距离下能到格子有多少个,再与总的格子数一除就是该步行距离下的站点覆盖率)

还可以用在对站点服务薄弱区域进行识别,站点新设和优化时进行效果评价分析中,如果将公交发车班次放进去,还可以进行综合加权分析每一网格的公交便利度等等等。

花花绿绿的格子,太抽象了,看的眼都花了,能不能直观一点?

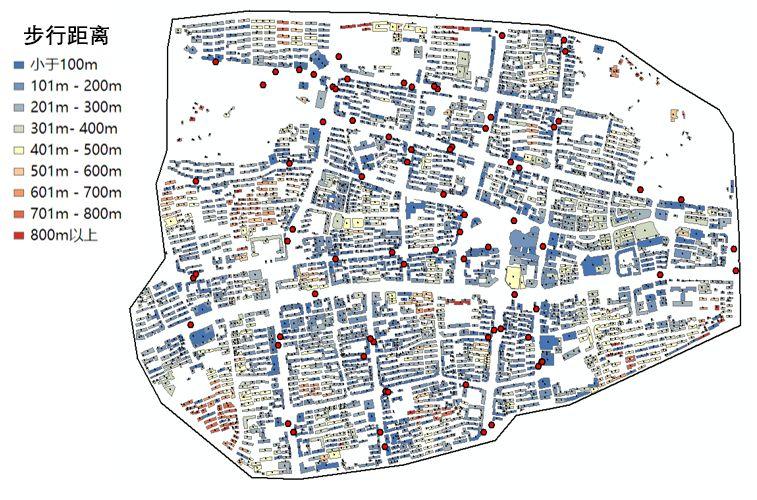

把建筑轮廓数据弄上来

将一个个城市建筑轮廓作为人们出行的发生点,相同方法来评价城市中每个建筑到公交站的距离和时间,这样似乎也更接近现实一些。

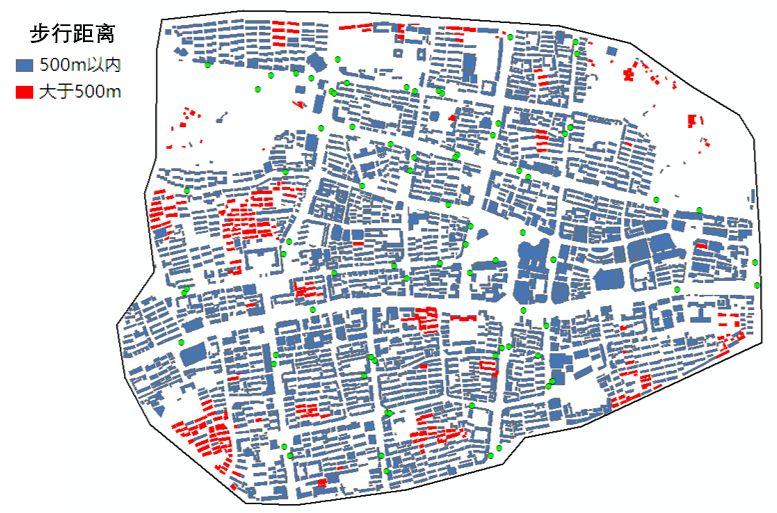

该核心区公交站点直线500m缓冲区覆盖率早已达到100%,但通过步行可达性分析,站点500m步行可抵达的覆盖率只有86.06%(蓝色的区域),看来在提高公交覆盖方面,还是有不少工作可以做的。

再进一步,还可以聚焦于某一条具体线路,对单条线路的站点进行评价

把人口数据也弄上来,将人口数据和步行距离数据叠加分析,可以进一步分析评价不同站点布局方案下,线路周边服务的公交服务覆盖人口和便利水平等等。总之可干的事非常多。

适用范围广

此方法不但适用于公交站点布局的评价,还可以对自行车停靠点、P+R设施、交通枢纽等交通设施,甚至像快递服务点、公共厕所等生活服务设施,都可以用该方法进行可达性分析和布局优化。

例如,近年来共享单车快速发展,不少城市公交+共享单车的组合出行方式,已成为不少市民的日常选择之一。通过获取的骑车、步行的距离和时间,不但可以对不同区域的公交+自行车的便利度进行分析,还可以对共享单车停放区(很多城市通过电子围栏指定共享单车可停放区域)以及公共自行车停靠点的管理和布局进行优化。

小结一下

1.在进行公交站点覆盖水平评价时,应考虑实际步行距离,直线可达不等于步行可达。

2.通过站点画圆,做缓冲区来评价公交覆盖范围,从国家层面来说依然是现阶段的最优解,但从城市层面来说,可做的事却远不止这些。

3.通过构建交通网络建立交通模型是提升城市交通管理水平的不二选择,但需要有大量的前期投入作为基础。

4.可利用地图平台路线规划接口数据,结合其他多元数据,对公交站点、自行车停靠点、P+R设施、交通枢纽以及快递服务点等交通服务设施,进行可达性评价和布局优化。

5.该方法特点:前期工作量相对较少,适用范围广。

本文来自微信公众号:白话公交,欢迎关注作者公众号

欢迎加入国匠城空间规划师课程学习

点击阅读原文,领取500元优惠券

原文始发于微信公众号(国匠城):互联网数据的规划应用:用的人多了,也就没了~

规划问道

规划问道