随着城市化进程的不断加快,边缘城市等概念的出现及大量远离中心城区的新城新区建设,表明传统的城市空间模型的解释力日益趋弱,城市空间不连续拓展模式似乎趋于普遍。

文章在回顾城市空间不连续拓展相关理论的基础上,从微观经济学角度出发,对传统竞租理论加以演绎,审视土地开发过程中各类不同个体的市场经济行为,并构建土地开发的“收益—成本”模型,以展现城市空间不连续拓展的经济逻辑性,且做了初步的实证检验。

基于解释模型,文章对我国土地国有和政府主导背景下的城市空间不连续拓展情形展开探讨。

城市空间不连续拓展的理论回顾

(一)边缘城市与城市空间不连续拓展

“边缘城市”的概念最初见于1991 年美国《华盛顿邮报》记者乔尔·加罗的《边缘城市》一书。

随着20世纪70年代以后美国郊区化的发展,居住、制造业及一些企业总部和大公司的分支机构逐步迁入郊区,促使郊区由传统的居住中心逐步演变为集就业、生活和服务于一体的功能相对完善的新兴综合性中心,加罗将这种现象描述为边缘城市的形成。

边缘城市被认为是20世纪末期北美郊区发展的新趋势,使得城市区域的发展不再仅依靠城市中心区这一单一的增长极,而是形成以分散形式组织城市区域的一种全新地理景象。

反映到空间方面,即城市在空间拓展过程中,不是连续地去占有空间,而是以“飞点”形式发育边缘城市或亚中心。

边缘城市的出现,是一种不同于上述伯吉斯同心圆等经典空间模型的城市空间不连续拓展现象。有学者提出,边缘城市作为国外大城市区域理性蔓延的一种全新模式,能够有效抑制自由放任所导致的城市过度蔓延。

(二)国外城市空间不连续拓展研究侧重于市场因素

在发达的市场经济国家,市场力量和经济调控手段在城市空间拓展过程中起到重要作用。尽管边缘城市的概念较晚被提出,但国外学者很早便从经济层面开始关注城市空间不连续拓展现象,主要聚焦于从土地使用者的需求侧角度,以及从土地开发自身、土地所有者及其土地开发者的供给侧角度分析。

首先,从需求侧角度分析,国外诸多学者认为,中产阶级对城市远郊区宜居度和归属感的需求,或种族歧视和种族隔离产生封闭式社区(Gated Community),推动城市空间的不连续拓展。

其次,土地使用者对可达性的偏好也会造成城市空间不连续拓展,如一些根植性不强的企业基于外部功能联系的便捷性,会选择“飞点式”布局在城市边缘区。

从供给侧角度分析,不确定外部环境下的土地开发将会促使城市空间拓展的不连续,如经济上行下行的周期性、规划政策调控,带来城市边缘区的高密度开发和低密度开发交替布局。

另有学者从土地所有者角度提出,土地所有者的投机行为及持地偏好差异也会导致土地在城市边缘区的“飞点式”布局。同样,多数土地开发者(如开发商)以较低的价格提前开发与建成区有一定距离的地块,以期获得开发地块升值带来的高额利润,这种逐利行为亦会导致“蛙跳式”向外开发地块。

(三)我国城市空间不连续拓展研究聚焦于制度因素

反观中国,众多城市的发展在改革开放后均进入了高速增长期,城市化水平大幅度提高,一些大城市郊区出现了“边缘城市”的雏形。

1997年,孙一飞等人首次引入和介绍了加罗的边缘城市概念,后续诸多学者也就中国边缘城市的界定与发展特征展开实证研究。

值得注意的是,国外边缘城市是城市空间在拓展中重新形成的集聚中心,是城市化后期的一种阶段产物;而对于尚未经历大规模郊区化的中国城市来说,边缘城市还只是快速城市化中城市空间拓展的一种过程形式。

就其形成机理方面,由于我国在政策体制、城市发展阶段等方面的不同,城市空间不连续拓展的形成机理与国外有着本质的区别。

不同于国外学者主要讨论市场(供应、需求和生产要素)、政策等经济范畴因素,国内学者主要聚焦于城市空间拓展的制度环境因素,涵盖引起征地与供地间巨大利润空间的土地制度、土地利用规划与城市规划管理制度、政府强力干预下的大型项目建设、行政区划调整,以及唯GDP的政绩观、城市化的向往和政府财政的追求等内在驱动力等方面。

另有学者提出,类似西方国家的市场驱动、社会变迁动力等机理在我国也不能忽视。

综上所述,国内外学者结合本国实际情况,对城市空间不连续拓展的特征、机理展开研究,但大多研究聚焦于市场经济学中土地所有者或土地使用者单方面要素,或是制度层面的原因解析。

而我们更希冀从微观经济学视角审视土地开发过程中各类不同个体的市场经济行为,探讨城市空间不连续拓展的经济逻辑性。

城市空间不连续拓展的经济学释义

传统竞租理论基于完全竞争市场的理想假设,在现实环境中难以实现。

本文拟从更接近于真实市场竞争环境下的不完全竞争市场角度,以城市开发过程中重要的一类用地—居住用地为例,构建土地开发的“收益—成本”解释模型,探讨城市建成区和城市边缘区两类地区的土地市场交易情形,以展现城市空间不连续拓展的进程。

(一)假设条件

(1) 排除政府干预等因素,交易市场为不完全竞争市场。不同于完全竞争市场中数量众多的卖方和买方只能作为市场价格的被动接受者的情形,在不完全竞争市场中,卖方与买方的行为在一定程度上可以影响市场价格,即买方不必强制支付最高的价格获取商品,卖方不必强制降低出售价格,且其影响市场价格的能力视市场中竞争者数量而定。

(2) 将城市粗略划分为城市建成区和城市边缘区,假设两类地区内部地理要素均质分布,其中城市建成区为已紧凑发展地区,边缘区为目前暂未开发、城市未来拓展地区,且该城市在空间拓展范围内暂不受其他城市的影响。

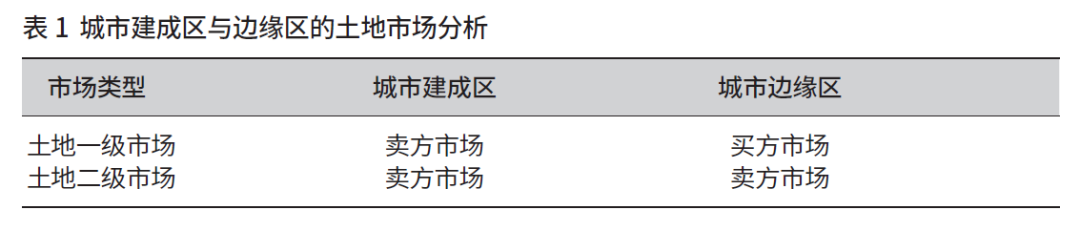

(3)将土地市场划分为两种:一种为土地一级市场,即土地所有者将土地出售(或出让)给开发商(买方),交易价格暂且称为土地价格;另一种为土地二级市场,即开发商(卖方)经过开发建设,将新建成房地产再交易,出售给购房者,交易价格暂且称为楼面价格。

本文首先讨论国外土地私有化背景下的土地交易市场情形。在土地一级市场中,分城市建成区和边缘区两种情形予以讨论。城市建成区由于城市紧凑发展,可开发土地呈现稀缺性,土地所有者在交易市场中处于主动地位,即卖方市场,此时土地所有者可从开发商(买方)处获得最高土地价格。

与之相反,城市边缘区随着与中心城区距离的增加,可开发土地数量大量涌现,而此时开发商的数量变化不大,市场转为买方市场,开发商(买方) 对土地价格起着支配作用。

在土地二级市场中,一般处于向外拓展阶段的城市,其房地产供不应求,土地交易市场多为卖方市场;且在不完全竞争市场下,大型开发商相较于小型开发商更具有价格制定的主动权。

在该类市场下,购房者选择的主动权较弱,开发商对楼面价格和出售地块的区位起着支配作用,此时楼面价格趋向购房者所能承担的最高价格,出售地块亦为有利于开发商的最佳地块(表1)。

(二)模型构建

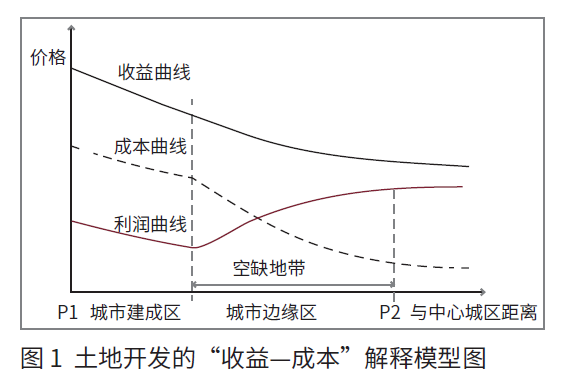

在上述假设条件下构建土地开发的“收益—成本”模型。在该模型中,分别模拟土地一级市场和二级市场的土地价格(或楼面价格)曲线。简单起见,一级市场的土地价格曲线代表开发商的成本,二级市场的楼面价格曲线代表开发商的收益,暂不考虑其他因素,假设开发商的利润为收益与成本之差,从而形成了开发商的利润曲线。

(三)演绎和解释

1.城市空间初次不连续拓展空缺地带的出现

(1) 城市建成区

此时土地一级市场和土地二级市场均为卖方市场,遵循经济学一般规律,土地所有者会从开发商(买方)处获取最高土地价格,开发商(卖方) 则会从购房者处获取最高楼面价格。

这种情形下,开发商的成本曲线和收益曲线接近于完全竞争市场下的阿隆索地租模型曲线,且由于市场对曲线波动幅度的放大效应,收益曲线下降幅度大于成本曲线下降幅度,开发商的利润曲线亦呈现缓慢下降趋势,即利润最大点出现在中心城区附近(趋于图1 的P1点)。

因此,新开发地区会选址在紧邻城市建成区边缘或插缝式填补城市建成区内部的空缺,这将加速城市空间的连续拓展。

(2) 城市边缘区

在交易市场中,土地二级市场仍为卖方市场,土地一级市场转为买方市场。此时,开发商仍可从购房者处获取最高的楼面价格,但由于距离增加导致可利用土地供应量的增加,开发商可从土地所有者处获取较低的土地价格,且土地价格随着与中心城区距离的增加呈现显著下降趋势(低于完全竞争市场下的均衡价格)。

这种情形下,开发商利润曲线的最大值将会出现在图1的P2点,即未来新开发地区(边缘城市)的可能选址处,从而导致空间上呈现出一个空缺地带,这便解释了城市空间的初次不连续拓展和边缘城市的产生。

当然,不排除若干单一功能的开发地块(如卧城) 囿于其部分功能需依赖中心城区,选址在城市建成区边缘的情形,但此地区并非开发商利润最大化地区,且这将加速城市空间的连续拓展。

2.城市后续开发:空缺地带的间插与再形成

以此类推,本文分析城市后续开发的情形。上一轮位于城市边缘区P2点的开发建设(图2-a),带动了自身及其周边地块土地价值的升值,表现在成本曲线上则为曲线在该点呈现高于原价格的一个“凸起”,然后曲线在该点附近逐渐下降(图2-b)。

由于城市边缘区内成本曲线的斜率大于收益曲线的斜率,这意味着在下一轮的开发中开发商的利润曲线将会出现两个最大值点(图2-c):

一个位于上一轮新开发地区和城市建成区之间的空缺地带(图2-c的M1点),即空缺地带的间插;另一个位于上一轮新开发地区更外围地区(图2-c 的M2点),即空缺地带的再形成。这两个点即为下一轮城市新开发地区的可能选址(图2-d)。长此以往,便形成了城市空间的不连续拓展情形。

另外,值得讨论的一点是,城市在实际发展中,即使后续开发带来前期空缺地带(即图2-d 的M1 所处的地带) 土地价值的升值,该空缺地带也较难出现被连续开发形成空间连续拓展的情形。这是因为随着空缺地带的逐渐缩小,可开发土地的数量下降,土地所有者对土地价格的预期则会上升,从而抬升了土地的实际价格,导致空缺地带的开发成本高于城市外围地区。

此时,作为“理性经济人”的开发商为获取更大利益,将选择开发城市外围地区,这便阻碍了城市空缺地带连续开发的情形。此外,若干囤地等土地投机行为亦会引起空缺地带的土地所有者捂地不卖的情况。

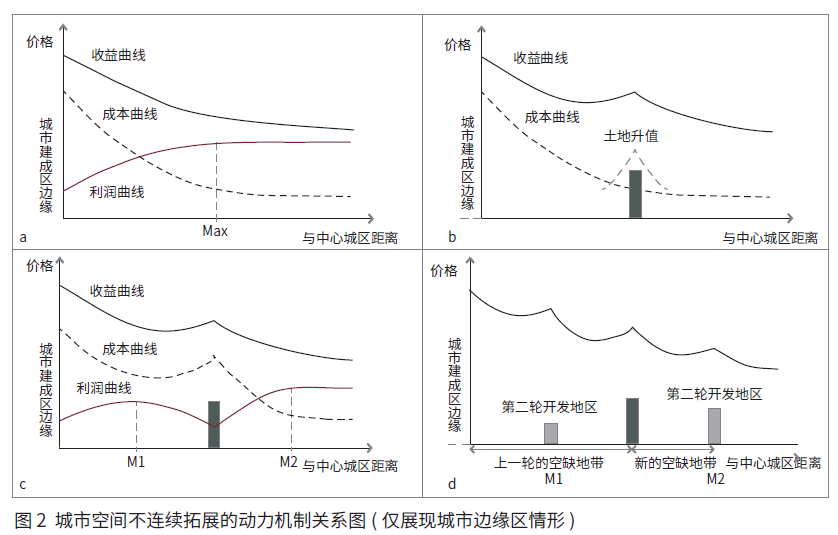

3.土地价格曲线的最终形成

依据上述“收益—成本”模型,城市空间不连续拓展所形成的土地价格曲线将如图3所示,根据不同片区土地价格的差异,可划分为3个分区。

(1) 城市建成区:

土地价格曲线接近于完全竞争市场中的土地价格曲线。

(2) 城市边缘区:

土地价格曲线总体上呈现出“波峰—波谷”的潮汐循环。

城市的后续开发虽然将进一步加剧土地的稀缺性,抬升土地的预期价格,但由于城市边缘区仍呈现不连续拓展态势(上文已论述过空缺地带不会被连续开发),土地价格的波峰值将趋于但不会达到完全竞争市场下的理论最高值。

(3) 外围发展区:

土地价格曲线随着与中心城区距离的增加呈现显著下降态势,常见于农村地区,这种现象亦被称为土地价格的“Tidal Wave”。

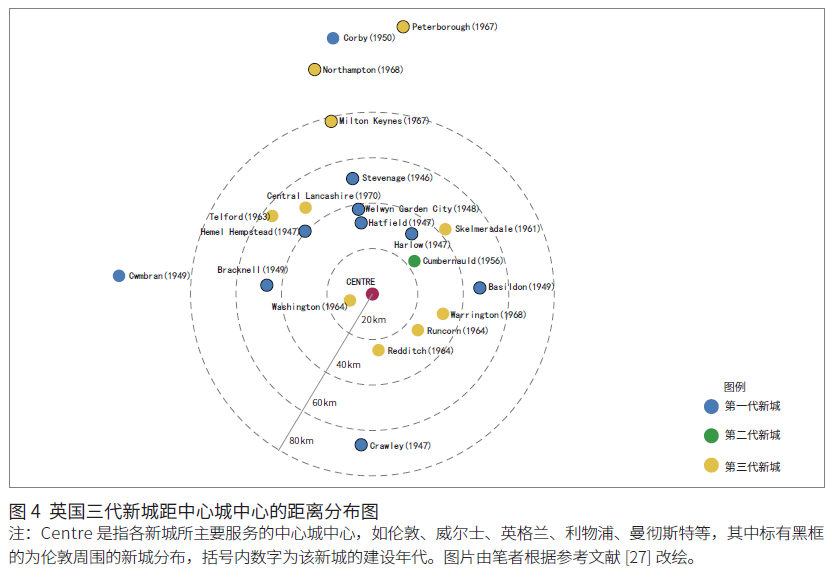

(四)实证分析:英国的新城建设

英国新城建设蓬勃发展时期是第二次世界大战结束初期,为避免大规模军队退役人员返乡造成的城市蔓延,英国将建立新城镇作为应对战后大城市问题的手段,旨在缓解住房短缺问题、有计划地疏解中心城市人口。

第二次世界大战后的36年间,英国先后设立了32个新城。不同于郊区住宅区,战后的新城是以“自我平衡”和“社会平衡”为发展目标的综合性城市,一定程度可视为边缘城市。

英国的新城建设在一定程度上是市场作用下的产物,虽然建设前期,中央政府对其选址开发有一定的干预,但亦要考虑后续新城开发公司的市场化运营,且建设后期新城开发主要交由私人开发公司。

因此,可以说市场赋予了英国新城产生的源动力,上述解释模型在一定程度上可适用于英国的新城建设。

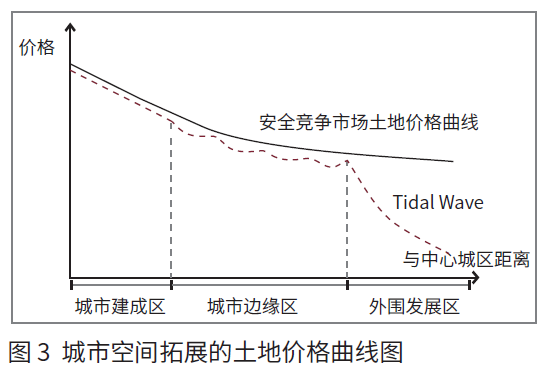

英国的新城建设大致可分为3个时期(图4)。第一代新城开发建设时期为1946~1950年,其中伦敦周边8个第一代新城主要布局在距离中心城市40km处,较为吻合上文解释模型中城市空间初次不连续拓展的选址;第一代新城侧重平衡发展和独立自足的目标,且与中心城区之间有绿带相隔。

第二代新城建设于1955~1960 年,鉴于该期间只有苏格兰的坎伯诺尔德一个新城,暂不纳入分析范畴。

第三代新城指1961~1970年建设的新城,其功能综合性更高,独立性更强;从空间分布上看,主要位于距中心城区30km处和80km处(其中,伦敦周围的新城分布在80km外),空间上呈现“飞点式”向外拓展,较为吻合上文解释模型中城市后续空间不连续拓展的选址。

上文模型仅简单从城市建成区和城市边缘区两类土地交易市场的差异角度,解释了城市空间不连续拓展的现象。

英国的新城建设大致证明了该模型具有一定的解释力,但城市在实际发展过程中,受到地区内部交通可达性差异、规划政策调控等因素限制,土地价格曲线将呈现差异性。因此,精准解释理论的构建尚需进一步的深入研究。

延伸思考

上述解释模型较适用于国外土地私有和市场主导背景下土地开发的情形。较之我国,在土地国有和政府主导的背景下,上述模型是否仍可解释城市空间的不连续拓展,值得进一步探讨。

(一)我国土地开发“收益—成本”模型的演绎

1.土地国有的特点导致理论上土地价格曲线持续向右下方倾斜

在我国城市土地国家所有的背景下,大城市建成区和边缘区的土地一级市场由政府完全垄断,政府是土地价格的制定者;土地二级市场则常见“摇号购房”“开盘秒光”等现象,可推断为卖方市场。

暂排除其他影响因素,反映在“收益—成本”解释模型上则为开发商的收益曲线(土地一级市场的出让价格)和成本曲线(土地二级市场的楼面价格) 均为持续向右下方倾斜的曲线,即城市边缘区的土地价格曲线在一定程度上是城市建成区部分的延续。

因此,开发商的利润随着与中心城区距离的增大而逐渐下降,此时开发商会选择从紧邻建成区边缘开始逐步向外开发,映射到空间上则为从城市建成区边缘向外连续拓展态势。

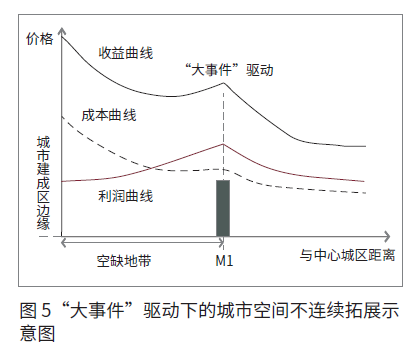

2.政府主导的特点导致土地价格曲线的“凸起”

不可忽视的是,在我国政府主导的背景下,诸多“大事件”亦会驱动城市空间的不连续拓展,如远离城市建成区的开发区建设,空港、高铁站点等交通枢纽建设等(多为国家政策投放),驱动后续的新城新区( 可理解为边缘城市)建设。

从“收益—成本”模型解释,该政策投放点(图5的M1点)的楼面价格会显著上升,开发商的收益曲线将会呈现一个“凸起”,而由于国家对出让地价的调控,且不排除若干开发商会在政策投放前拿地,成本曲线的波动幅度则小于收益曲线的波动幅度,因此该点为开发商的利润最大值。

这在一定程度上可解释我国“大事件”驱动城市空间不连续拓展的情形。可以说,我国和国外城市不连续拓展的空间表现相似,但其内在的动力机制有所差异。

(二)对我国未来新区新城开发建设的思考

综观国内外边缘城市的发展,尽管其内在动力机制有所差异,但一个成功建设发展的边缘城市有其相似特征。

首先是土地的混合利用和功能复合。与单一功能的“卧城”不同,边缘城市强调工业、市政、居住、商业与生态等不同功能用地的混合布局,尤其是在建设初期,通过利用土地市场和进行规划空间干预,高标准预留和配套部分市政、公共服务功能,以期实现后期各项功能发展的统筹协调;同时,合理规划土地资源在时间序列上的分配,明确城市发展是一个逐步发展、稳固积累的过程,而不是一蹴而就。

此外,从以人为本的视角出发,功能复合还应包括不同社会群体、不同社会阶层的混合,挖掘边缘城市未来发展成为功能齐全的“缩小版城市”的潜力。

其次是更大区域范围内的有机整合。一方面,边缘城市并非孤立发展,而应实现与整个城市区域范围内的融合发展,这不仅表现为主动承接主城的部分职能分工,有效疏解主城的部分职能,也体现为与周边其他边缘城市的有机互动。

另一方面,借鉴大伦敦规划中在城市近郊圈和外围农业区(部分卫星城镇位于此区) 之间规划布局绿带圈的经验,边缘城市应与城市建成区之间留有一定的生态开敞空间,以保持良好的生态环境。

因此,在新时代发展要求下,我国未来新城新区的开发建设可借鉴上述两方面内容,以促进新城新区的有序良性发展。

结语

不同于传统“摊大饼”式的城市蔓延,现阶段城市空间的不连续拓展模式似乎趋于常态。本文在回顾城市空间不连续拓展相关理论的基础上,从微观经济学角度出发,对传统竞租理论加以演绎,构建土地开发的“收益—成本”模型,得出以下结论:

一是在国外土地私有化情形下,土地价格曲线总体上呈现出“波峰—波谷”的潮汐循环,从而导致城市空间的不连续拓展。

二是受制于我国土地国有的特点,开发商的利润随着与中心城区距离的增大而逐渐下降,映射到空间上则表现为从城市建成区边缘向外连续拓展的态势;

三是在我国政府主导的背景下,诸多“大事件”亦会导致土地价格曲线呈现“凸起”,从而驱动城市空间的不连续拓展。

本文的模型构建仍是一个较为理想的情形,排除了政府干预、空间地理要素等诸多因素。但在现实情境下,上述因素均可能对模型有所影响,使之呈现出不同的情形。

因此,本文仅是一个研究的开端,叠加其他因素的模型修正需要做进一步深化,这也是笔者下一步重点研究的方向。

文章来源丨规划师杂志

作者信息 | 钟睿 国子健

新土地规划人 投稿邮箱丨xjxtd@126.com

中规建业城市规划设计院 信息中心

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·观点」从边缘城市的出现看我国城市空间为何出现不连续拓展现象?

规划问道

规划问道