你是否有这样的体验,每个清晨,无论你是睡足了觉精神百倍地起床充满自信地捯饬自己,抑或因为熬夜加班而睡眠不足一再任由闹钟响过多次后闭着眼睛摸索到卫生间的牙刷,当你开心或不开心的整理好一切出门到了大街上,你总会因为外界糟糕的交通出行大幅降低自己的开心值,或是由于拥堵车队被人加塞,或是由于未能挤上一趟原本搭上就可以不迟到的地铁,又或者得意骑着好不容易抢到的红包单车却被旁边的汽车挤得差点摔倒。

你是否已经烦透了大都市的拥塞和喧闹,但又不愿舍弃这繁华归隐乡村?中法生态城,将是这样一处生态、和谐、宁静、舒适而又不失都市风采的所在。这里,将是真真正正的“绿色交通”实践地,自由的骑行、闲散的漫步、优雅的乘车,以上“奢侈”的出行需求都将在这里得到满足。

“绿色交通”是交通与生态的平衡点

“交通”运输的本质是实现人或物两点之间的位移。百余年前,公众出行以步行为主,或骑“宝马”、乘轿辇代步,彼时,蓝天白云,空气清新。而在机动车迅猛发展后的今天,以车为主的交通发展模式导致环境污染,拥挤低效,能源过多消耗等种种不可持续的人类发展问题。一座“生态”城,在城市发展语境中的内涵是“在保持现代城市经济活力的同时,对环境和资源的消耗最小”。

古代出行方式

“绿色交通”,正是充分融合了“生态”发展理念的一种交通发展模式,抛弃以往的车行世界,将交通问题回归到“人”本身,返璞归真地将步行、自行车、公交等低能耗、低污染出行方式提升到最高地位,在生态环境容量准许的范围内适度发展机动车交通,以此为基础建立可持续发展的交通体系,将中法生态城发展过程中的交通环境污染降到最低。

如何通过规划实现绿色交通?

国内在建的生态城规划之初,都提出了较高的绿色交通出行目标,实际建设情况却不尽如人意。如何在新的发展形势下真正实现绿色交通?中法生态城的交通规划试图从交通与用地、交通与生态、交通出行与布局三个方向找寻绿色交通发展的出路。

现代出行方式

交通与用地协同发展,减少机动车出行需求

我们每一次交通出行的目的都是为了解决工作或生活上的某些需求,或上班、或购物、或娱乐、或社交。而如果这些目的地都在我们周边3公里范围内甚至就在我们楼下,那么我们选择步行和自行车出行的可能性便会大大提升。中法生态城提出的“多中心、混合功能”的组团式布局,可以保证我们日常80%的各类出行都能够在3公里范围内得到解决。

组团的中心围绕地铁站点布置,跨组团的长距离出行可以首选地铁。传统的商业金融中心推崇沿车行主干道布局,机动车的增长无止境,交通量大的商业中心区拥堵也就永无止境。倡导TOD模式,重要功能沿地铁、有轨电车站点布局,而不是围绕车行交通布局,才有可能破解拥堵难题。

所有的出行目的中,上下班无疑是最大出行量,家就在办公楼对面,是我们大多数人的愿望吧?中法生态城提出的60%职住平衡比,为这个愿望的实现插上翅膀,上班地点附近会提供足够多的住房,只要愿意,每天都可以不用再忍受上下班路途的遥远,省下更多的时间,做自己喜欢做的事情吧!

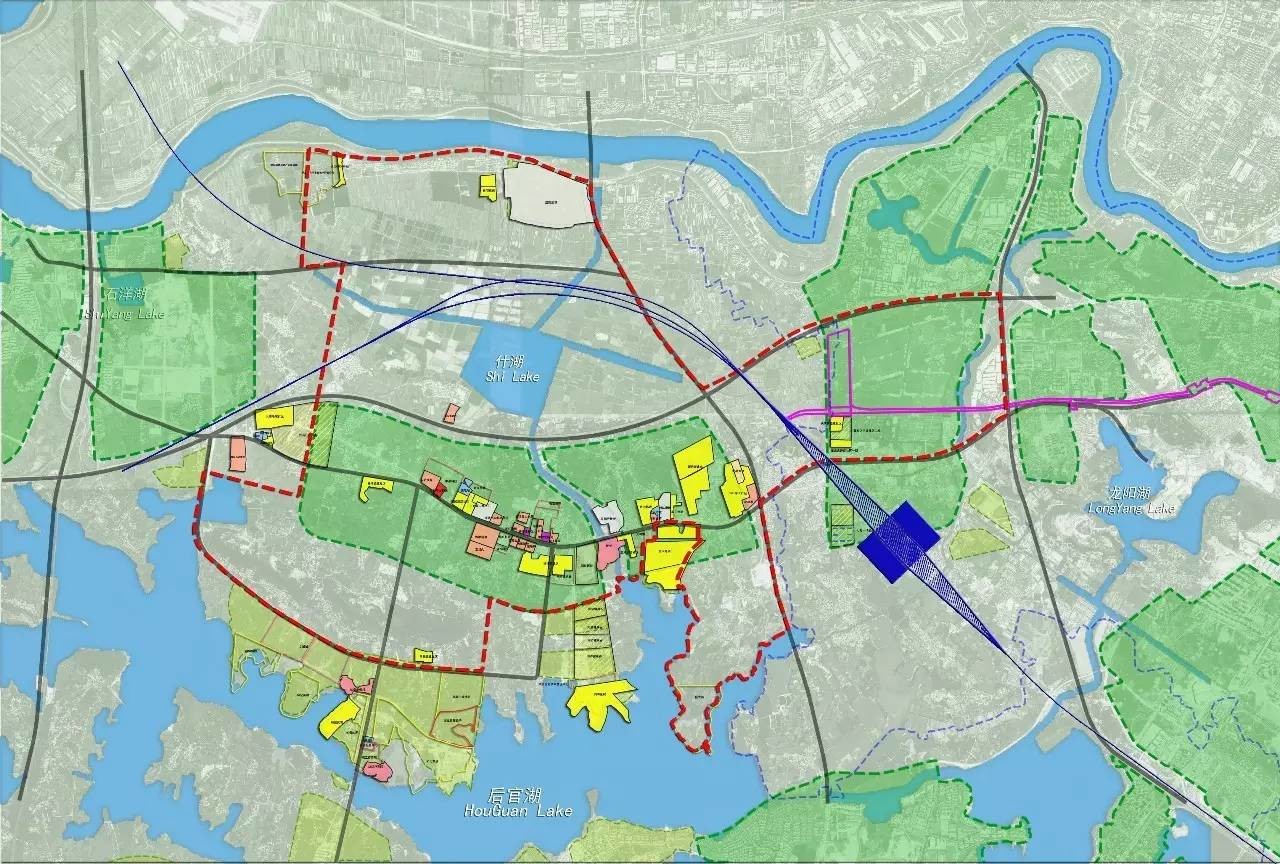

生态基底优先,共生共赢

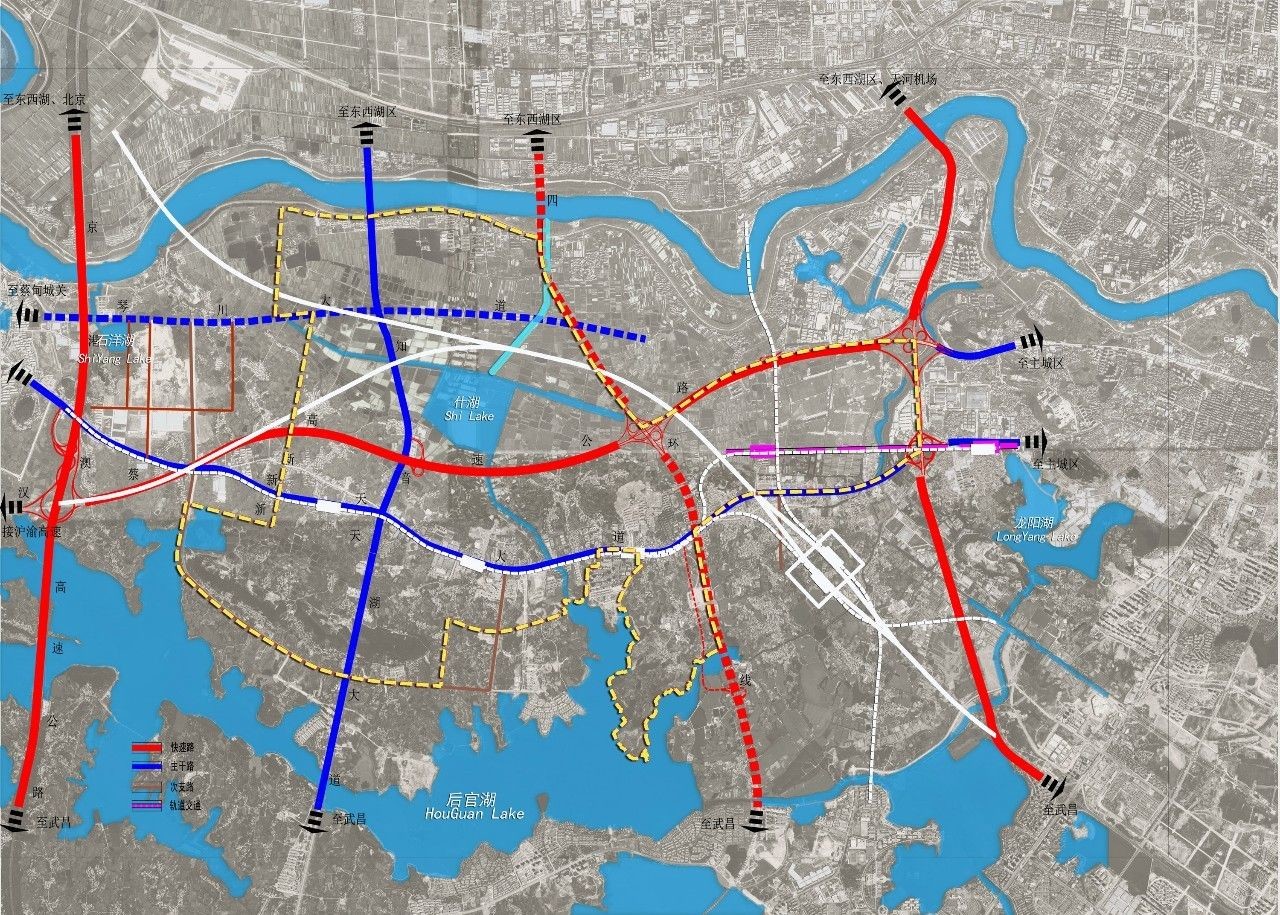

实际上,就交通领域而言,中法生态城先天的“生态基因”并不好,虽说山水资源丰富,拥有良好的生态环境基底,且干路网发达,铁路轨道线站集聚,但对外交通条件的优越却也是一把双刃剑,多条过境通道的穿越对中法生态城的生态环境影响也非常大,如何解决好交通发展与生态环境之间的矛盾是我们面临的头等难题。

附图一:道路交通发展条件图

“高快速路的穿越确实影响生态环境,但是对现状的大拆大建却更不生态”,牵头本项目的时任规划院院长于一丁提出他对“生态”的深刻理解。

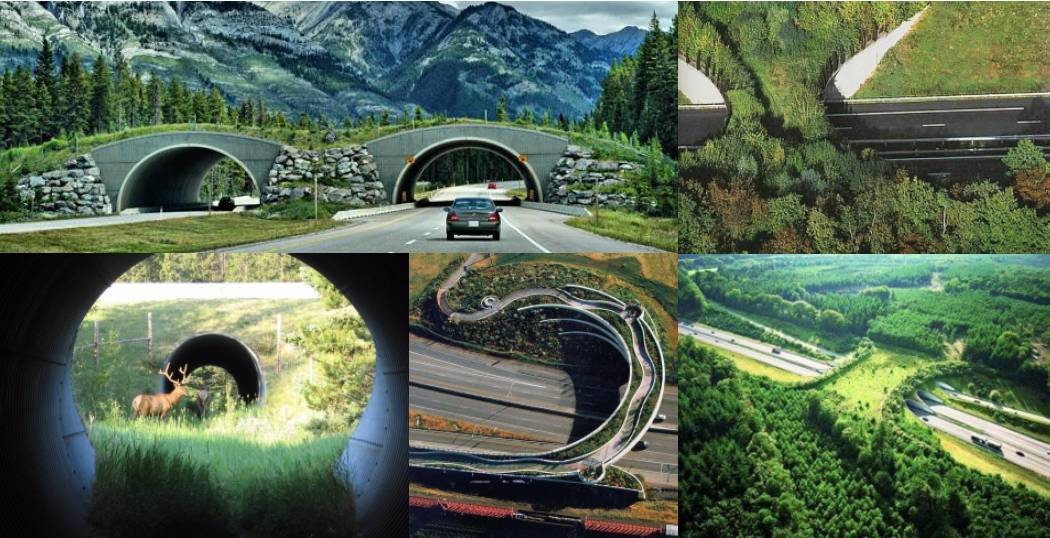

此后,凡与生态环境相关的交通布局,我们都坚持生态基底优先理念:在现有道路骨架基础上不再新增高级别穿越生态区的道路;同时对既有设施进行必要的功能调整,以适应中法生态城的发展需要,例如:调整横贯生态城的汉蔡高速为城市快速路,将过境交通成功转移至周边高、快速路,提高生态城内部交通效率,降低交通影响;将穿越什湖生物多样性中心的琴川大道调整为以公交和慢行功能为主的次干路;在一些必要的交通干道上规划预留动物迁徙通道,以保证正常的生态循环。

附图二:动物迁徙通道示意图

新汉阳站高铁火车站的选址考虑“近而不进”中法生态城。在满足交通衔接基本要求的前提下,充分尊重现状,包括地形地貌、已建用地等,尽可能减小线站设置带来的环境影响。

附图三:新汉阳站选址方案示意图

从为“车”服务到为“人”服务

要鼓励大家多采用绿色出行方式,那就必须将绿色交通相关设施做到足够好,足够有吸引力。

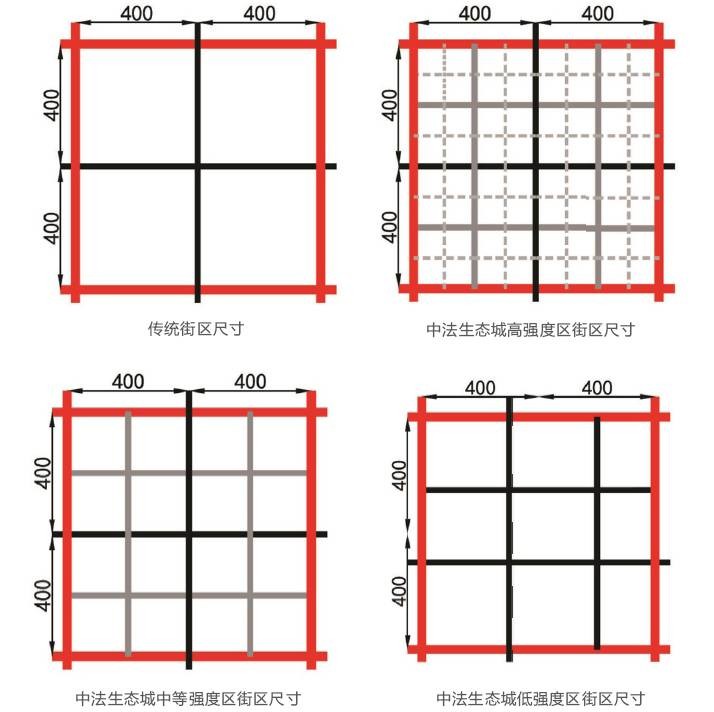

2015年4月,中法双方正式合作开展生态城总体规划,方案伊始便提出“小街区、密路网”规划理念,并得到各方领导和专家的认同,有意思的是,2016年春节刚过,国务院发布《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,明确提出“推广街区制,并树立窄马路、密路网的城市道路布局理念”,中法生态城的“小街区、密路网”发展理念可谓与之不谋而合,甚至可以说是先知先觉。“小街区、密路网”对于城市经济、社会文化、交通各方面具有重大意义,可以说是中法生态城“绿色交通”发展的基石,为慢行交通环境的营造、常规公交的高密度布局提供最基础的硬件条件。有兴趣的读者可以搜索交通规划大咖杨涛教授的“正解街区制、密路网”,了解更多。

中法生态城意图创建适度规模、与建筑密度相适应的小区制:高密度区(轨道站点周边)路网间距50-100米;中密度区(大部分居住区)路网间距100-200米,低密度区(少量工业区)路网间距200-300米。

附图四:路网格局示意图

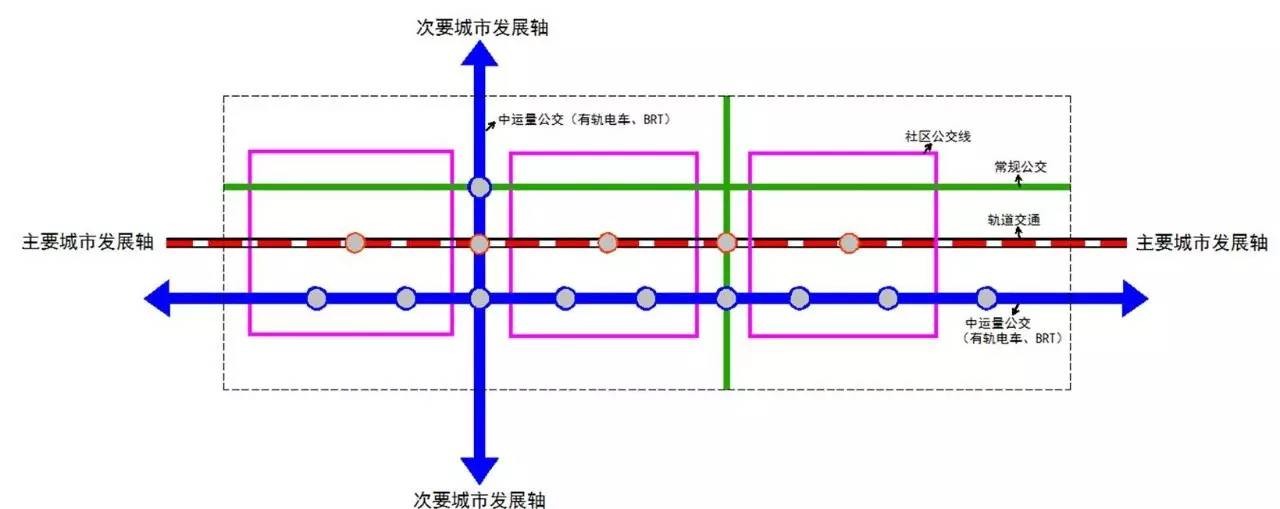

公共交通和慢行交通是中法生态城规划建设的“重头戏”。在规划中,我们尽可能把最好的资源倾向他们。公共交通将构建快、干、支、微、辅五个层次的公交体系,形成以“轨道交通为主体(快)、有轨电车(BRT)为骨干(干)、地面常规公交为基础(支)、社区巴士为补充(微)”、水上公交为辅助(辅)的多方式、高密度的公交线网。线网密度、站点覆盖率均达到或高于国内一般生态城市要求。

附图五:公交体系模式图

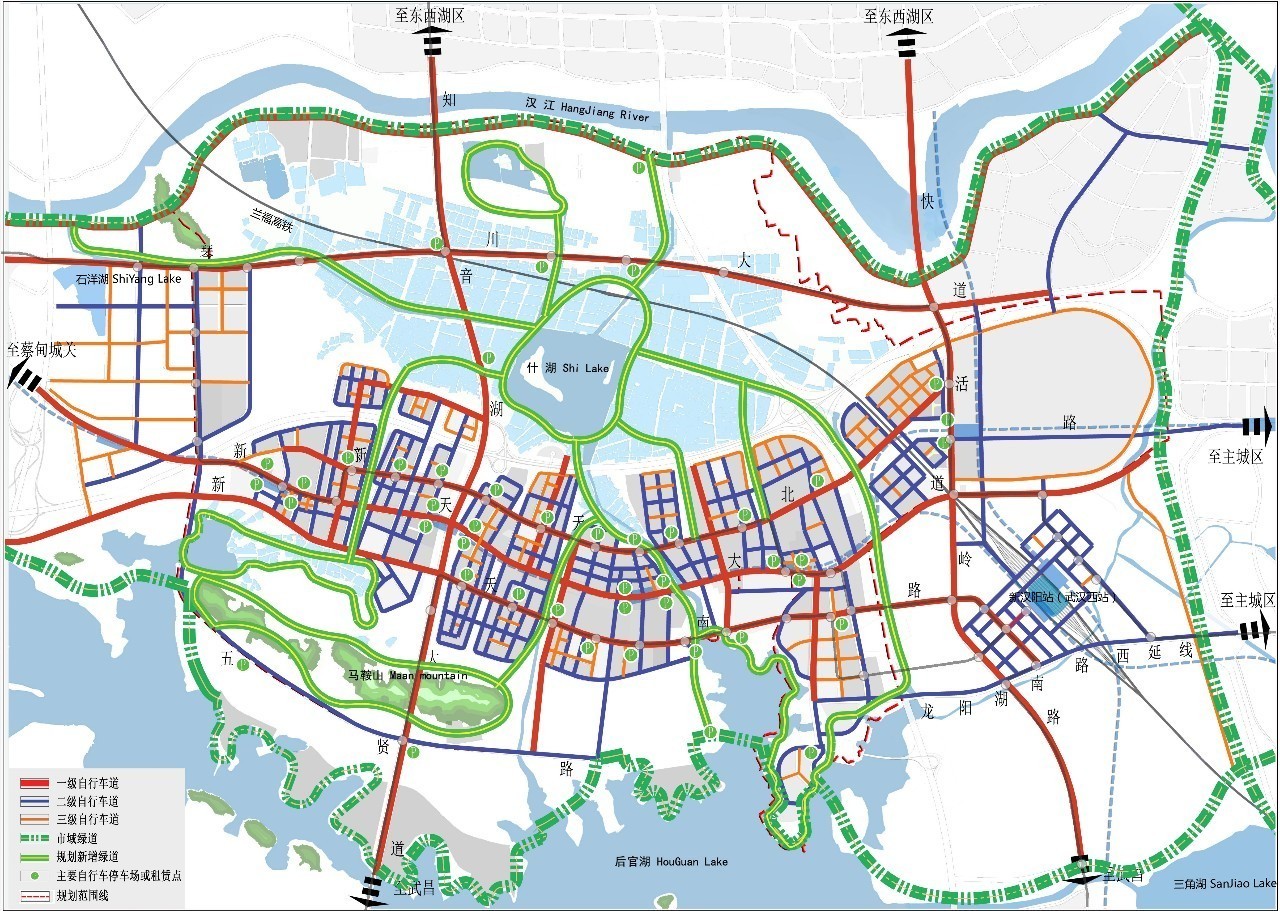

慢行交通由“通勤慢行”和“休闲绿道”两套体系构成,汉蔡高速以南的集中建设区形成以轨道站点为核心,高密度、高标准的“通勤慢行”网络。所有城市道路设置自行车通行专用道,实现“轨道+慢行”交通模式,类似于目前市中心的“轨道+共享单车”模式。在城市道路断面布局上,为适应公交、慢行优先的出行方式,规划将转让路面“私车权”给“公车权”,腾挪“车权”给“人权”。另外,以什湖为中心,以生态廊道为轴线,中法生态城内还将形成环形+放射状绿道网络,并与市域汉江绿道、后官湖绿道相衔接,融入全市绿道网络中。也就是说,未来在后官湖绿道玩累了,可以骑车来什湖观赏香水生产基地,品尝法式葡萄美酒。

附图六:自行车系统规划图

对非绿色交通方式——小汽车使用的限制,还体现在机动车停车场规划。在这个问题上,中方与法方在多次正式的讨论会中发生过对峙性的争论,中方认为新区建设条件好,中国目前机动车拥有量日益增长,应该按照高标准配建停车位,而法方则坚持生态城立足“绿色交通”发展模式,停车需求的控制是限制小汽车使用的根本。直至一次高级别的讨论会上,法国驻武汉总领事马天宁先生言辞恳切而又激烈地向我们陈述了法国相关发展经验,提出中法生态城若不从源头上限制机动车拥有量,那么所谓的“生态”毫无立足之地,一切都将是空谈。随后,市规划局组织专家团队对停车问题进行专项讨论研究,最终确立生态城坚持实施停车需求控制策略,限制机动车公共停车场数量,降低住宅停车配建标准。

“绿色交通”的发展内涵除了减轻交通拥挤,减少环境污染,也是社会资源公平化、合理化分配和利用的重要体现,这与中法生态城“绿色、协调、共享”的总体发展理念相契合,也是你我孜孜以求的社会发展环境。中法生态城的交通发展建设是需要创新模式的,接下来还需要城市管理者和建设者们进一步坚定的努力,来实现这人人梦寐以求的交通出行环境。

规划问道

规划问道