导读

由中国城市规划学会等主办的“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛已经走过了七个春秋,西部规划学子在这里尽展设计才华。让我们一起来聆听获奖团队背后的创作故事,感受燃烧的激情、奋勇的拼搏、有趣的灵魂。

本期由西安建筑科技大学段德罡老师、沈婕老师带队的二等奖获奖团队——胡凯、陈子浩、张思楚、戴怡茹、张琪瑞五位同学分享《5³(5厂荣光×5G时代×5洲共享)—— From Handwork to Network》创作纪实。

本文字数:3961字

阅读时间:12分钟

指导老师:段德罡、沈婕

参赛学生:胡凯、张思楚、陈子浩、戴怡茹、张琪瑞

大家好呀~我们是来自西安建筑科技大学城乡规划系的五个深受脱发困扰的大三学生,因为西部之光竞赛,组建了西部之——光头战队!

一拍即合,小队成行,我们五个臭皮匠就这样一起加入到这个规划的盛宴。这个夏天,在西建大,在一次又一次推翻又重来中,从斗志昂扬到相互鼓励,给我们自己交了份最满意的答卷!

其中我们为方案争论过,一起丧过,一起吹过牛,有过不想画图想放弃的时候,也互相调侃互相鼓励着继续前进,回想起来,真的非常庆幸有这段时光。

最开始,我们规划地块的选择就颇有曲折,竞赛提供了西安市纺织城的国棉五厂厂区和两处老住区以供选择,因为已经学习过居住区课程,我们本打算选择住区。是老师鼓励我们挑战自己,年轻就勇于尝试!最后我们选择了更自由可能性更多的国棉五厂厂区,选择挑战一下自己!

身处西安,当然早就对纺织城久仰大名,这次,更让我们对这个曾经撑起西安一片天的“小香港”充满好奇!

6月5号,迫不及待地,我们终于进入期待已久的国棉五厂。

早期工业时代的林荫大道和街巷尺度

国棉五厂内部壮观的超大空间

正在吃饭聊天的纺织工人

厂房外围破败的辅房

曾经守护着这一方安宁的防火哨塔

一点一滴都是国棉五厂的那一代人的青春记忆。

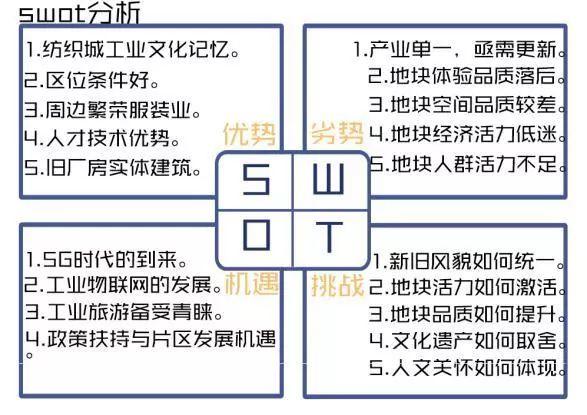

调研中,我们震惊于五厂内部壮观的结构,也充分感受到这里不佳的空间品质,和低迷的经济活力,并进行了详细的分析。

国棉五厂,它充满特色,充满性格,那么如何让它焕发新的生机,在新时代产生新的活力,成为我们此次方案探讨的核心问题。

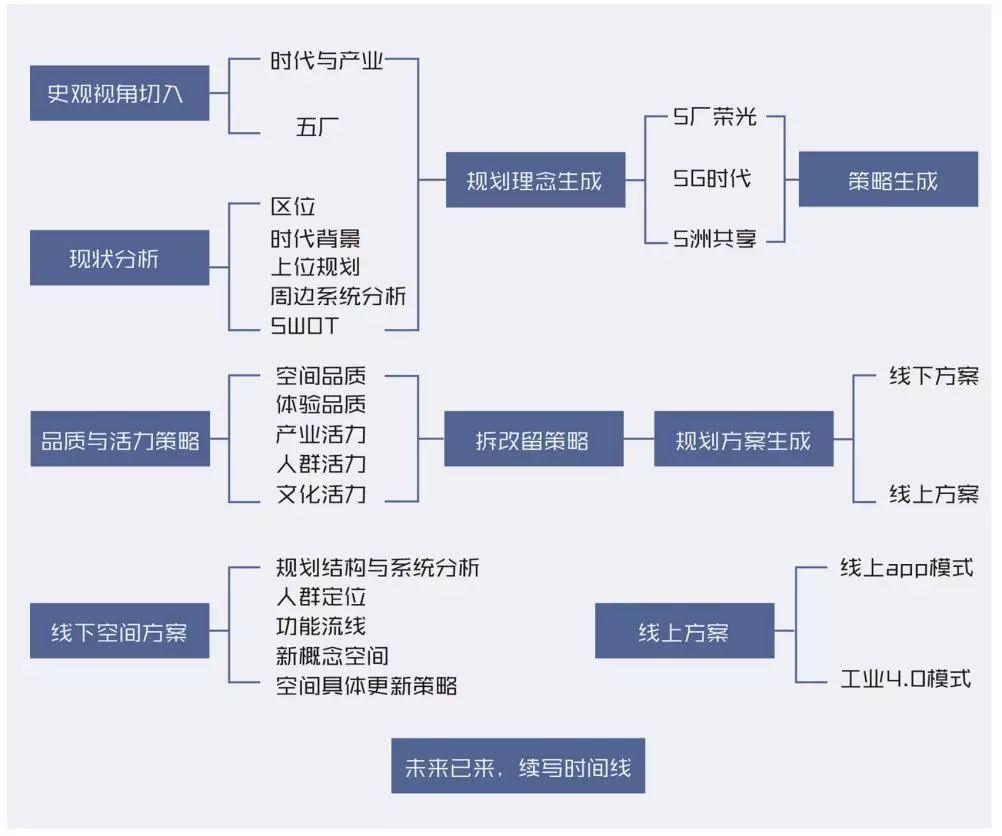

概念生成

作为竞赛作品,规划设计理念自然是重中之重。在结束了对基地的初步调研后,我们便开始思考将要选择的方向。传统的厂房更新改造模式大多是以“798模式“为主,也就是以北京的798艺术区为范例,将旧厂区在保留历史记忆的同时植入艺术、文创、休闲的新业态功能,身边大多数实际项目也是如此——西安的大华1935、半坡国际艺术区、老钢厂设计产业园。当然,事实证明并不是所有的”798模式“都能成就一个798,我们也并不希望将自己的规划设计套入一个范式。

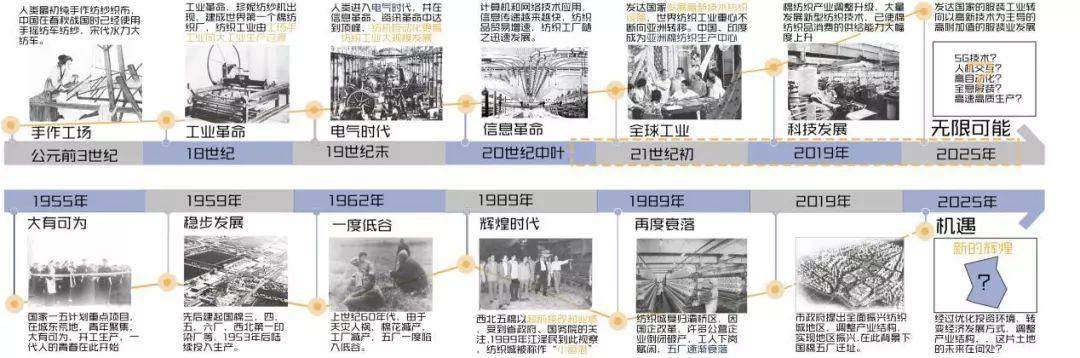

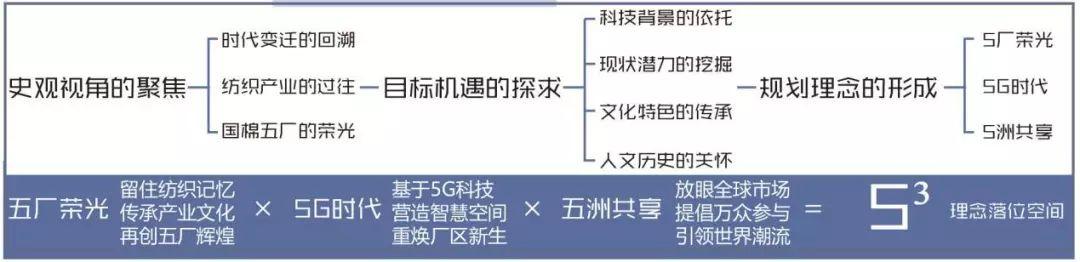

知人论世,了解历史人物便要论述他的时代背景,工厂、产业也不例外。我们从史观角度切入,将五厂放入整个纺织产业所在的科技时代浪潮中,它既是历史长河中寻常的浪花,又有着自己独一无二的光彩。五厂有着自己的辉煌与荣光,五厂人有着自己的记忆与骄傲,五厂也亟待在时代中寻求新的机遇与发展。如何让五厂在焕新后重拾荣耀,仍然在产业上发光发热成为了我们的突破点。

本着专业的敏感度,不论是华为作为国民品牌崛起的热度,还是何同学B站关于5G在日常生活中体验的视频都给了我们很大的启发——5G技术势不可挡,5G时代已经到来,寻求五厂机遇的方向必定也要从5G时代着手。

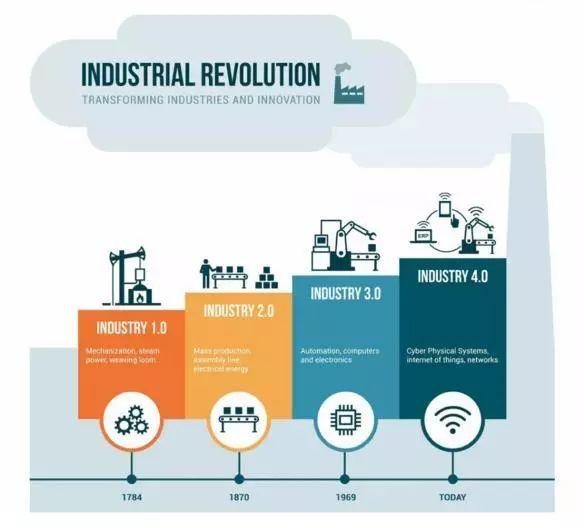

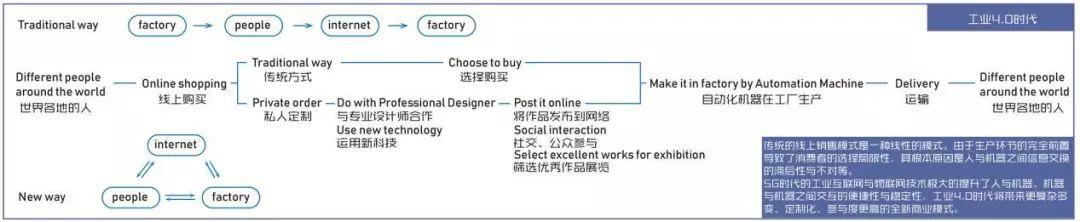

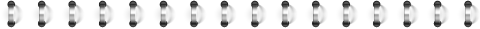

在我们从各方面搜集与之相关的5G、工业物联网技术的信息及运用的同时,也结合现代人的生活方式重新思考关于纺织相关产业的新型消费模式。当五环集团搬迁后,五厂的产业将退二进三,延续五厂的荣光就要保留纺织文化的历史底蕴,发扬厂区本身的优势,服装设计业是最好的选择,我们将服装设计业与5G时代技术以及工业物联网的构建相结合考虑,将人作为消费者的参与度与主观创造性提高——“人人均是设计师“,把私人定制的模式融入,形成了最终的线下+线上的产业模式。

五厂荣光,5G时代,五洲共享。我们希望五厂的荣光被铭记,人们在这里能寻求当年的记忆,感受尊重与关怀;我们希望五厂的辉煌被延续,在5G时代开创新的产业模式,利用新的技术重领时代潮流;我们希望五厂的文化能够被发扬,以五厂厂区改造为基础,在5G时代的背景下,进行万物互联的探索,共邀五洲人民,跨界合作,共享成果。

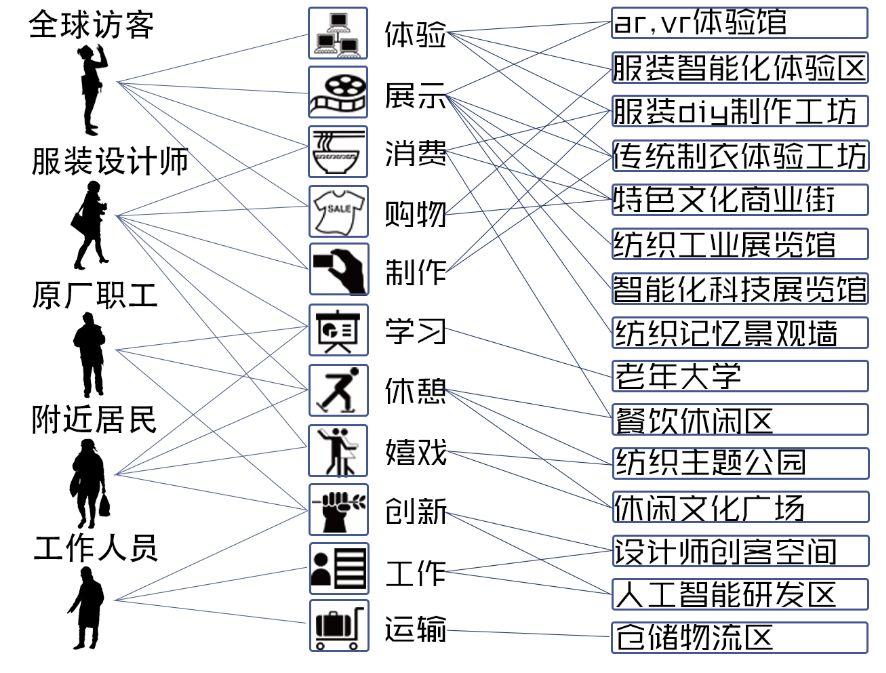

根据概念定位,我们计划基地服务于来自全球客户的服装定制与体验,服务于周边居民和原厂职工的休憩活动与观展学习,为服装设计师提供工作和购物休憩场所,引入新的工作人员进行服装定制生产。我们进一步分析各人群的需求,得出需要的各功能空间与规模。

方案设计

下一步我们便开始进行规划方案设计的落位。

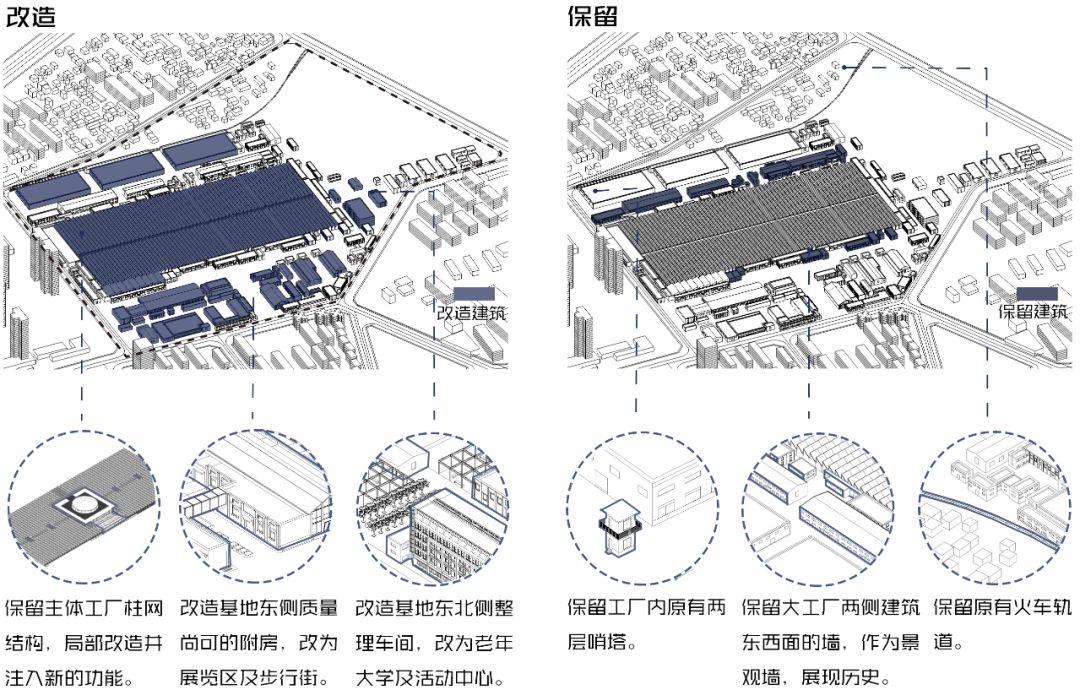

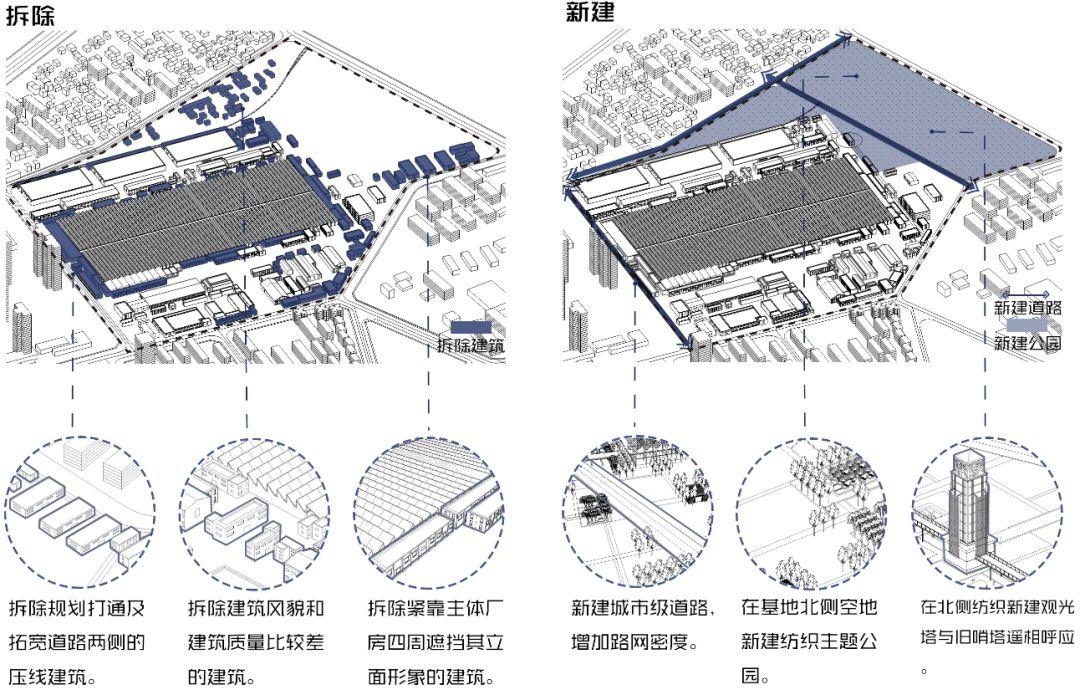

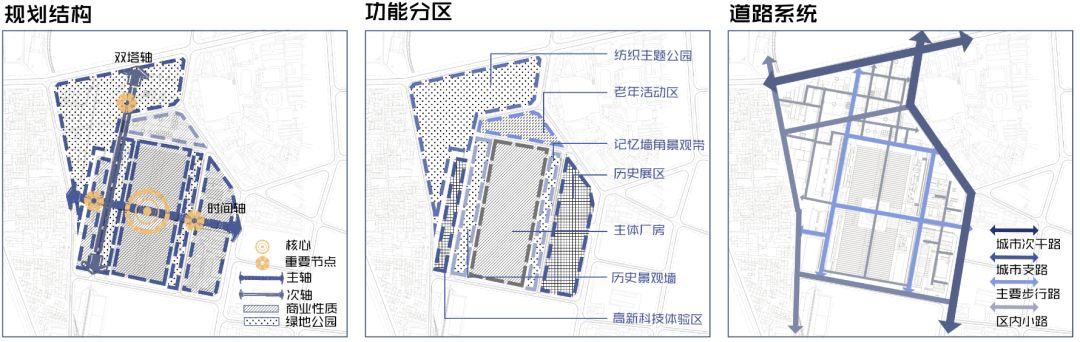

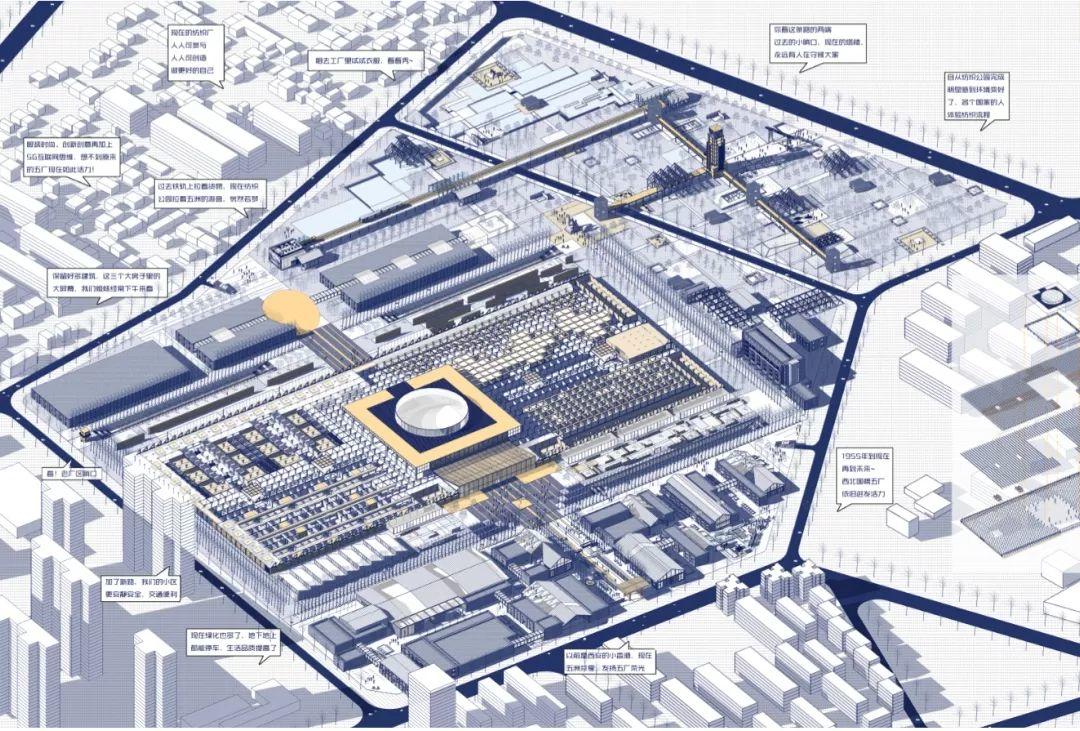

根据城市道路规范的相关要求,我们在厂房北侧增加了一条城市支路,基地也因此分为南北两部分。然后,我们对南侧现存厂区内建筑进行了建筑质量与价值评价,对质量不好、价值不高的建筑进行拆除,对可利用的、有特殊历史意义的建筑进行保留改造。

在老师的指导和我们的努力探索下,我们以时间为线索组织了一条新的轴线:从入口开始,改造原本的食堂、礼堂等建筑,赋予其展现五厂以及纺织产业发展历史的新功能,这是五厂厚重的“过去”。

接着便是由主体厂房改造而成的新服装设计生产体验园,我们将服装设计、生产、展示流程和来客体验流线对应组织起来,在满足工厂生产的同时给访客带来5G时代服装私人订制的全程体验,极大的提升了访客的主观创造性与参与度,厂房内的空间改造以落实适用于5g新技术的空间类型为目的,我们设计了许多概念性与智慧型空间,这是5G时代五厂的“现在”。

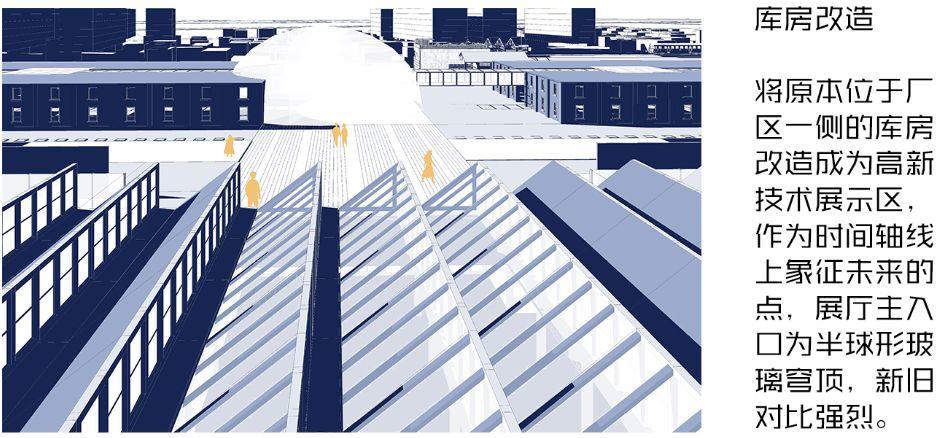

最后是由原本库房改造成的高科技体验展示区,这是五厂展望的“未来”。其他建筑根据评价,选择性的植入展览、文创、餐饮、科技体验等功能,丰富厂区的业态。原本围绕主体厂房的一系列辅房质量普遍不佳,我们选择保留局部墙体或墙角的方式将其作为场所性的记忆景观。

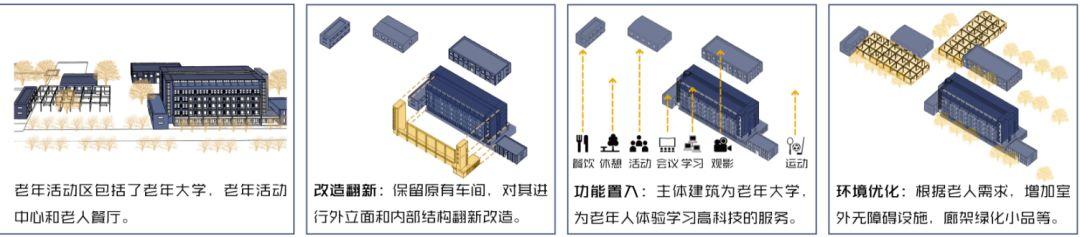

经过前期的调研与分析,我们发现纺织城片区缺少大型公园,而且老龄化程度较为严重。时代发展迅速,新的科技不应当只服务于年轻人的生活,我们理应对老年人提供更多的帮助与关怀,他们并没有被时代所抛弃,他们也能享受新时代新科技的便利。于是我们决定在北区建设纺织主题公园,同时将道路南侧的几栋厂房改造成老年大学、活动中心。

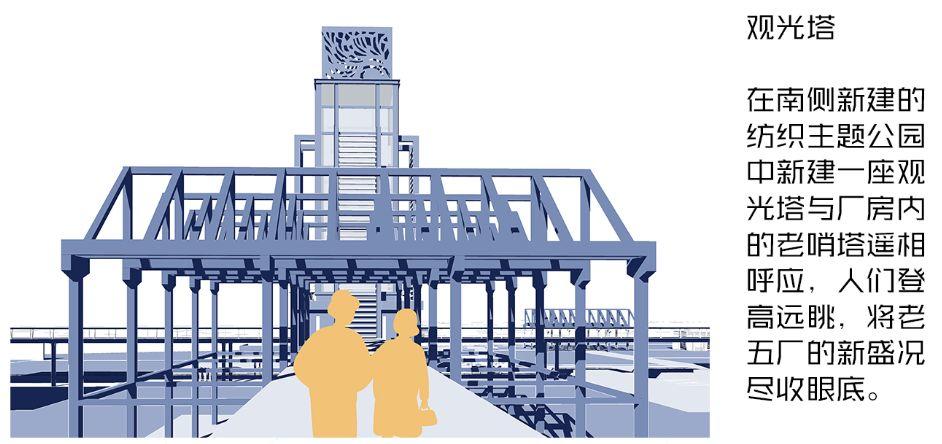

此时便遇到了基地南北割裂分离的问题。经过反复回顾与思考,我们想起了在调研中所发现的工厂库房哨塔,哨塔原本的功能是监督库房、预防火灾。它一直守护着国棉五厂,见证着五厂从建厂至今的起起伏伏,是如今厂内的精神核心。

于是灵感到来,我们在新纺织公园也建了一座塔,新塔与旧塔南北相望,新塔作为纺织公园的核心,象征着新的时代新的辉煌,游客可以登塔俯瞰国棉五厂的新生,两座塔便形成新的轴线,联系南北,由此我们的方案基本成型。

经过空间细化和不断深入,我们的厂区改造完成!

我们的收获

价值观——高度、深度与温度

最开始和两位老师交流的时候,尽管我们看了很多工厂改造的案例,但是对于怎么处理33公顷的大场地还是脑子很懵。老师给我们讲了规划的三个角度:高度、深度与温度。放到我们这块地上,高度就是五厂改造如何成为旧厂改造的先锋,用一个新的方式去做尝试;深度则是对问题的深度思考,对空间功能与人群需求的深度挖掘;温度是作为规划人所必须具备的对弱势群体的关怀。这样多角度地思考,才是做出好的作品的关键。我想一个好的规划师,也应该是如此,在自己的专业上具备高度、深度和温度。

从温度角度说,基地内部和周边最多的是纺织工人,他们大多没有受过很好的教育,工厂解散很可能意味着自己的失业,他们生于斯长于斯,在祖国艰难的时候,这一辈人在这里挥洒青春与汗水,国棉五厂,不仅仅是一个生产空间,更是他们这一代人的青春、记忆,半场人生。他们的需求应当被关注,他们应该被世界温暖。

对五厂的态度——设计的尊重

最初的方案里,我们把五厂当做了附属,拆得七零八落,美名其曰“打破均质”;新建很多花哨的建筑,工厂保留在方案中成为了“拖累”。结果当然被老师们痛批,老师让我们明白:这个片区的主角就是五厂,是建筑中记录的那段历史,比空间看起来炫更重要的是设计价值的清晰明确,是设计态度的正确。设计的“价值”与“态度”这两个词真的是我此行最大的收获。我们最开始对五厂的改造看不出尊重,只为了最后效果图能看起来炫而已,这是最根本的错误。这片土地有自己的“性格”,这片土地的人也有自己的生活和需求,设计必须对此报以尊重。

思考与创新——什么是工厂改造“新生”

目前大多数厂区改造都以引入文创、餐饮或企业入驻为主,但是这样的做法并不能很好地延续地域工业文化。纺织城原来的一印五厂拆得七七八八,国棉五厂是纺织城最后的活着的工厂。旧厂新生,不应只是做个装了新酒的旧瓶子,空留厂房的建筑外表皮。让五厂继续“活着”,让五厂以另一种方式新生,这是我们希望能呈现的。我们延续五厂的生产功能,成为5G新技术服装定制生产厂;延续纺织主题,从纺织工业变成自生产的服装定制设计产业园。这是我觉得方案最特别的地方,五厂没有离开,她还在这片土地,不只是保留建筑,五厂的内核被延续了。人们来五厂定制服装的过程中,可以感受和参与服装生产,这是五厂更深层次的“新生”。

我想,人们常常谈建筑保护,保护建筑其实是为了保护建筑中记录的那段历史与文化,而比保护更好的是延续这段文化历史的生命力。

合作的魅力

规划的学生,合作真是无法避免,这次经历也让我们对合作有了更深的理解,最重要就是互相理解和相信!刚开始,每个人在暑假还要画图都比较消极,一开始方案也不理想,但是大家一起坚持,越改越好,这种一起克服困难的感觉真的好棒!合作就是你的后背有你的队友陪你战斗,是五个人一起朝着同一方向前进!

感谢培训讲座的老师们,让我们更深入地了解基地,感谢主办方长安大学的老师们,在竞赛期间为我们提供帮助,解答很多疑惑,感谢中国规划学会,为我们提供了这次特别好的成长机会!我们这帮学生娃要继续好好加油!(-^〇^-)

这里必须要特别地感谢我们的指导老师——段老师和沈老师。我们作为大三学生,之前未接触过城市中心区规划设计,也没有尝试过如此大规模面积的规划设计。老师们一直非常用心地引导我们,一步步解决设计中出现的各自问题,不断完善方案。若不是老师鼓励我们勇敢地去尝试,我们也不会这么尽兴的玩一次设计!

谢谢段老师,谢谢沈老师!(≧ω≦)/

经历过就是我们最大的收获!

能够得到认可让我们非常开心,更开心的是有了这段一起探索一起披荆斩棘的经历。

连续一个月的忙碌,最终,我们,完成了对自己的挑战!

未来的日子里,《5³》的这段经历会一直陪着我们,指引着我们,在规划的路上越走越远!

作

品

-

5³(5厂荣光×5G时代×5洲共享)—— From Handwork to Network

你可能还想看这些

第七届西部之光创作纪实 | 走进纺织城的经纬之间

点击图片阅读全文

官宣!第七届“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛结果出炉!

点击图片阅读全文

第七届“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛在西安启动!促进西安老住区焕发新活力

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):第七届西部之光创作纪实 | 5³(5厂荣光×5G时代×5洲共享)

规划问道

规划问道