导语

街道作为城市中的重要公共空间,由多种功能和环境营造要素构成。街道的主要服务功能有交通疏导,满足人流和车流的分割;城市绿化、美化公共空间、提供行道树遮阴等环境功能,提供临时休憩坐凳等;与沿街建筑物进行界面交接,提供业态相关活动场所的延伸,比如奶茶店门口的排队是城市生活的主要载体,除了交通以外,街道范围在建筑之间还需要满足购物,社交活动,娱乐和其他生活相关的活动需求。未来由城市居民需求的细分指导街道环境实时地反馈将为城市街道带来更便捷化、人性化和多元化的生活体验。随着智慧城市建设和智能街道的推进,有必要探讨在信息化的城市街道中实现线下互动社交的必要性,为街道带来活力。

本小组以南水关胡同内的一段台阶作为测试场地,项目首先对台阶空间上人群的行为类型进行调研,然后使用传感器接收信号并进行数据处理,以此制定智能单体的运动规则和动态模型测试,最后对单体反馈在街道上的群集可能性展开讨论。设计的初衷是让街道在提升新的城市功能需求的同时成为重新获得人们的注意力的公共空间。

一 由台阶上的行为确定运动机制

1 场地的竖向高差

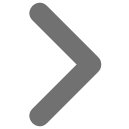

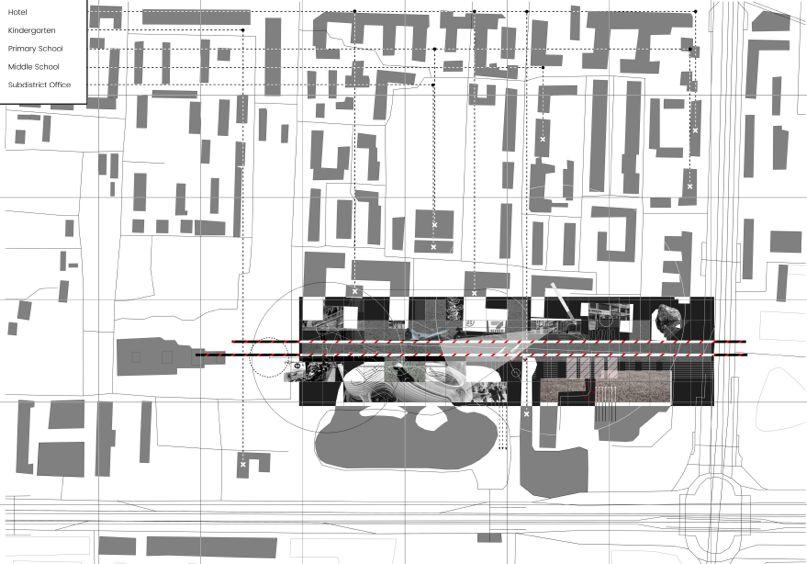

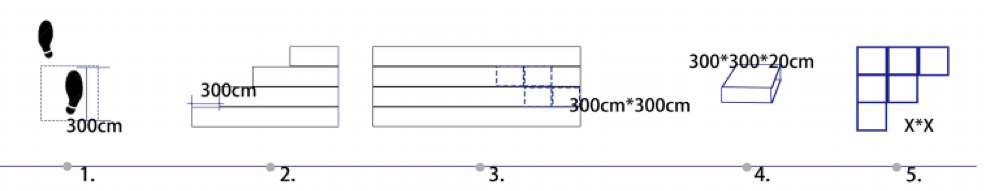

现在的南水关胡同是作为一条功能复合、使用人群多元、日均多峰值流量的街道。两侧建筑物距离街道较近,其中路西以及道路胡同北侧两旁建筑物地面标高与道路标高相差较大,多以连续的台阶和坡道的形式处理高差(如图1)。我们对这条街上的台阶和坡道类型从其基本属性:尺度、形体、体量,和单体间的位置关系:连接、组合、变量,两个方面进行了统计(如图2)。

图1 南水关胡同两侧用地类型,办公、居住、教育、商业等,西侧建筑临街近,建筑物与街道之间有连续高差,以台阶和坡道形式消化,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

图2 南水关胡同的台阶类型以及通行流线,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

2 行为的轨迹研究

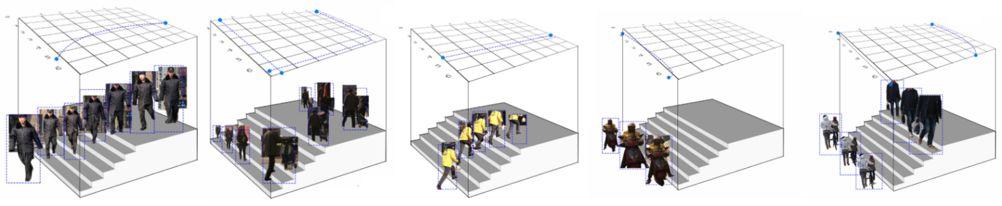

我们将胡同路西北面的一段较长的连续台阶作为主要观察场地,记录了人们通过台阶的路径和方式,发现他们有着不同的运动轨迹(如图3)。在拆解行为路径的时候,我们发现通行的运动方式由一系列的水平的和竖向的移动组合实现。由于目的地的不同,路径往往带有一定的角度偏移,实现曲线或者弧线达到目的方向。

图3 通过台阶的运动轨迹记录,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

3 台阶上做点什么

行为和空间使用有着紧密的逻辑联系,行为的拓扑关系往往又能够作用于空间的再塑造。台阶上的通行轨迹让我们想到,如果在这个场地中嵌入与现有的空间中发生的活动行为一致的智能单体,并在此之上再结合街道所需要的功能,可能会为街道带来更便利的使用服务。我们希望通过感应元件和反馈元件共同实现现状行为模式与行为轨迹结合的目标。

二 由传感器的组合搭建反馈系统

1 元件的选择应用

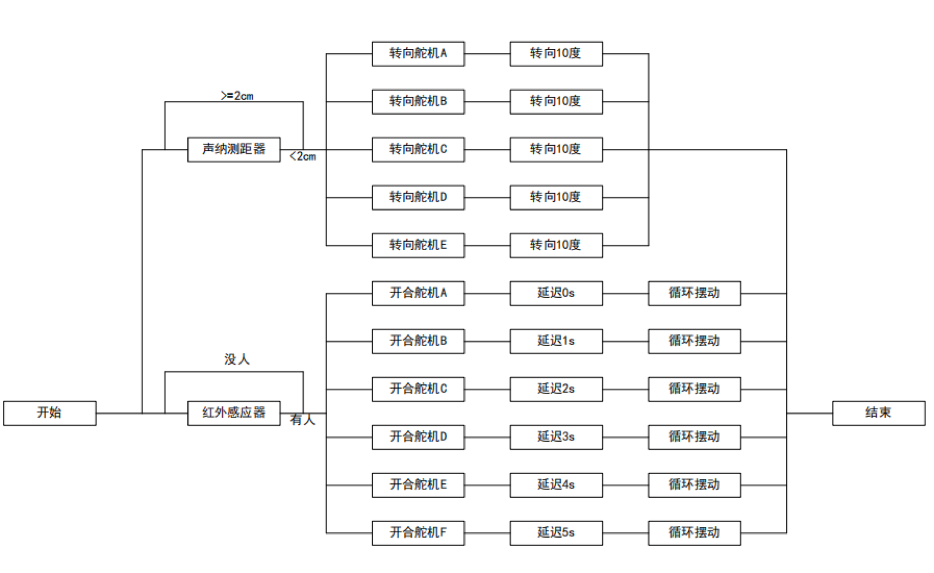

图4 感应元件与反馈元件的选择和组合应用逻辑,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

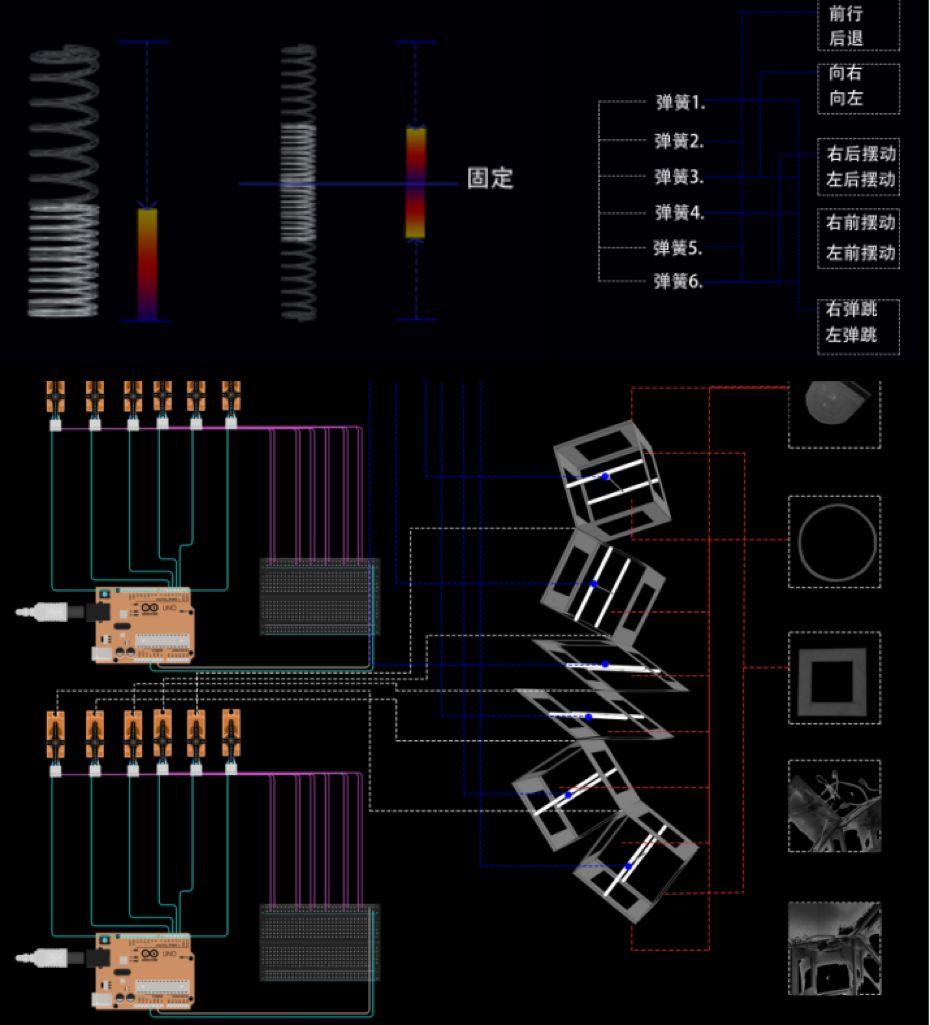

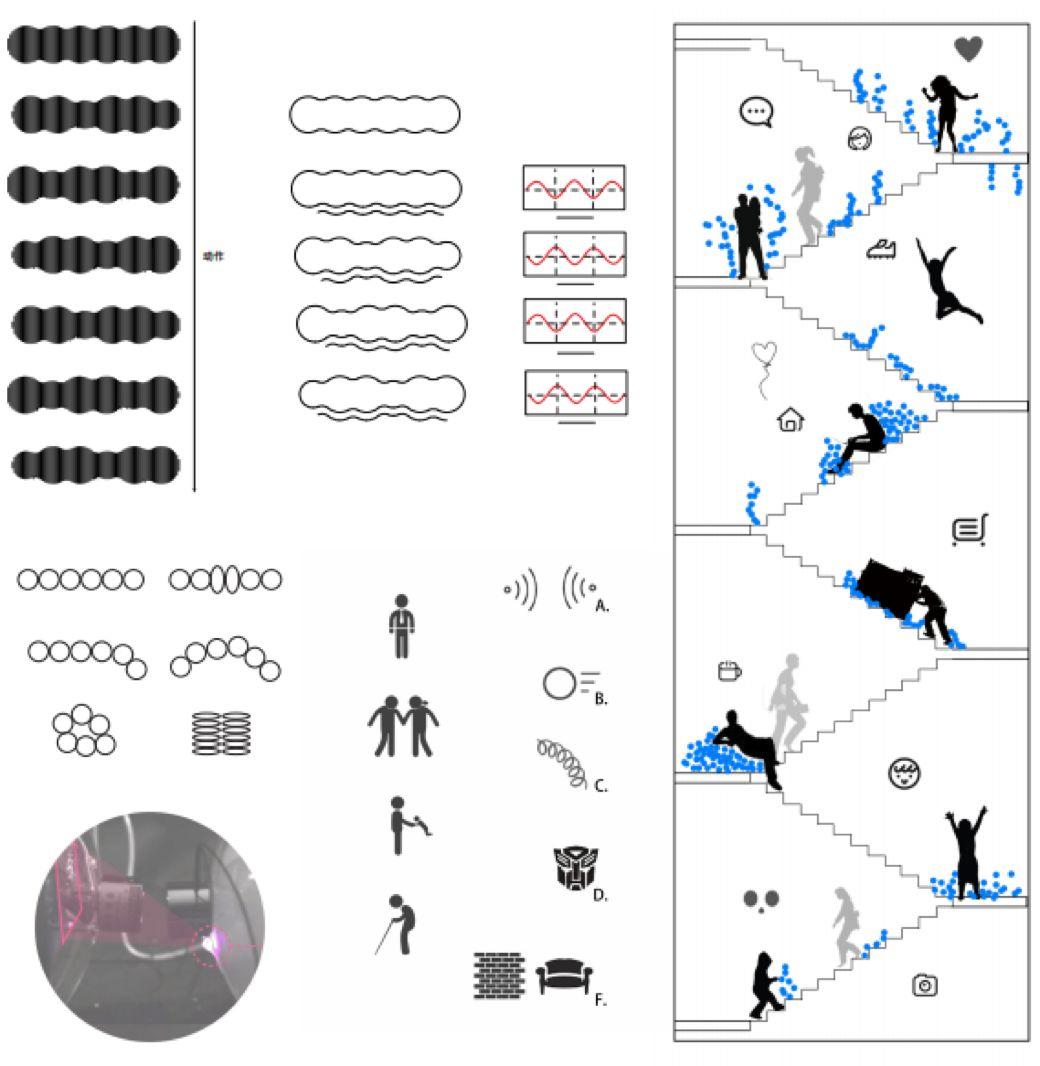

元件的选择主要分为两个部分,一部分是数据收集阶段的感应元件,一部分是驱动行为的反馈元件。我们的目标是当台阶上有人经过或停留的时候,智能单体可以在台阶上跟随或者指向性移动到人的位置。在感应阶段,我们使用红外感应器和声纳感应器结合的方式,确定行人或者停留的人,然后使用两组的舵机,分别控制单体的循环摆动和转向控制。循环摆动将使得单体能够在台阶上上下移动,转向控制单体在台阶上的左右移动。其中转向的度数和和延迟的时间是我们根据实体模型和台阶的高度计算得来。

2 驱动的模式研究

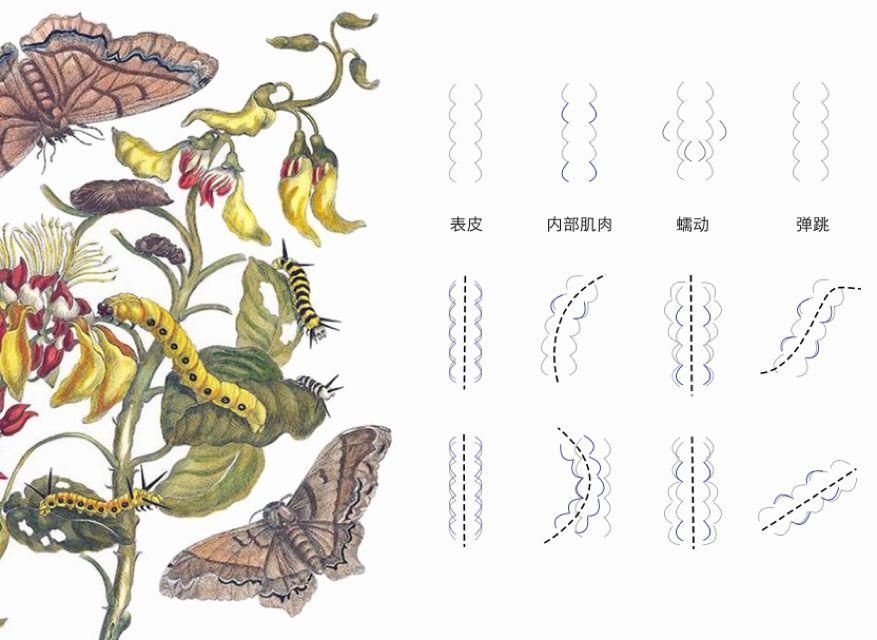

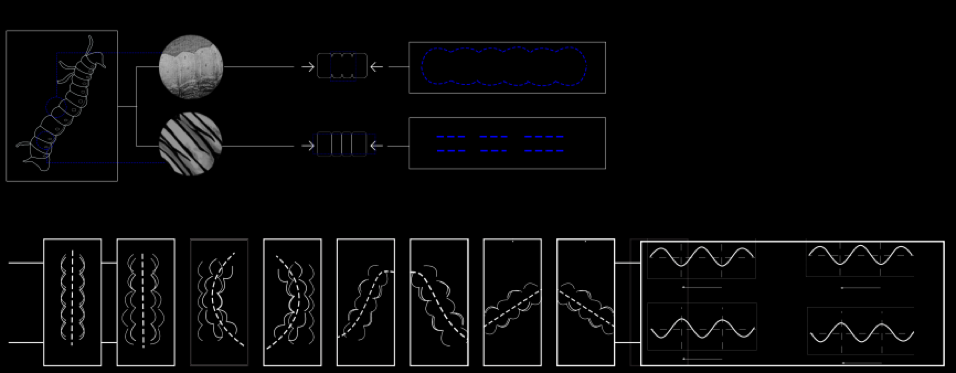

图5 毛毛虫蠕动的方式和结构研究,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

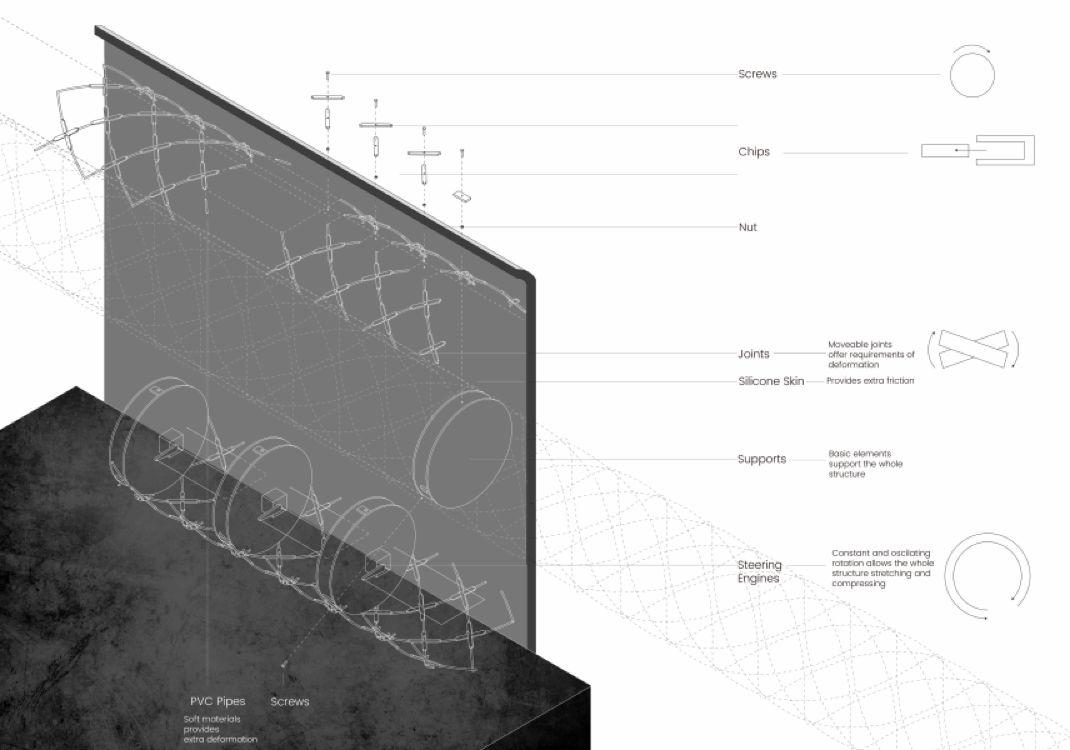

为了实现智能单体的动态反馈,我们研究了毛毛虫蠕动的过程。我们发现,毛毛虫可以看做是有表皮和内部肌肉构成,实现蠕动、弹跳、弯曲等行为。内部肌肉可以看做是弹簧或者说是有拉力的线性轴,表皮则是需要可折叠、有活动关节的连续表面。我们首先想到的是通过舵机提供内部的循环动力作为内部的张拉力,牵引外部的表皮进行组合持续运动(视频1)。一个单体内有一个方向的舵机,几组单体内置入不同角度和循环间隔的舵机,使得每一个单体可动的外表皮有不同的形变,然后通过这种不同角度形变的表皮实现整个表皮对地面的摩擦力,实现前进(图片6)。

图6 可行变方形框架表皮与舵机结合实现整体表皮的向后摩擦力,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

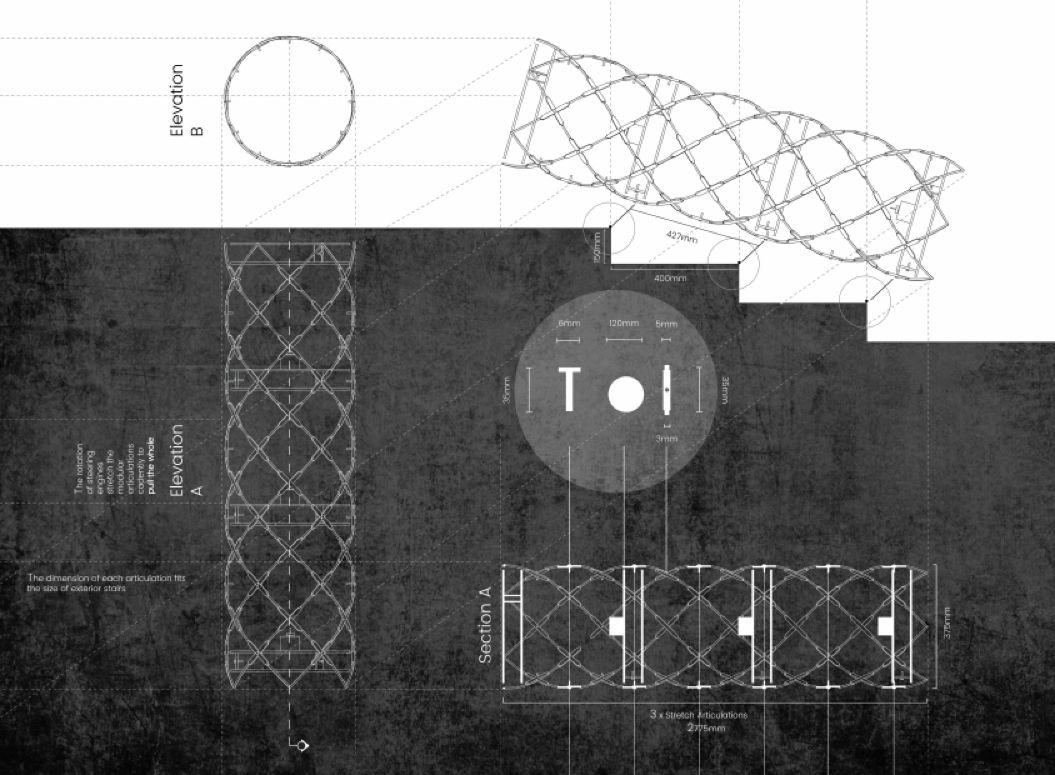

一组舵机的控制实现了表皮的形变与水平移动,但是方形框架形变的表皮很难控制竖向上的移动,因此我们开始尝试第二种局部控制性更强,张拉力传导更三维的表皮的构建。我们决定使用可以形变的筒状表皮,这是一种可以将牵引力从圆上的一个点传导到整个边长线上的结构。表皮有一些列可活动、有弹性的“十字架”关节构成,可活动的关节节点使用螺丝实现,弹性通过医疗软管实现,将这个矩形的表皮环绕形成筒状的外表皮(视频2)。

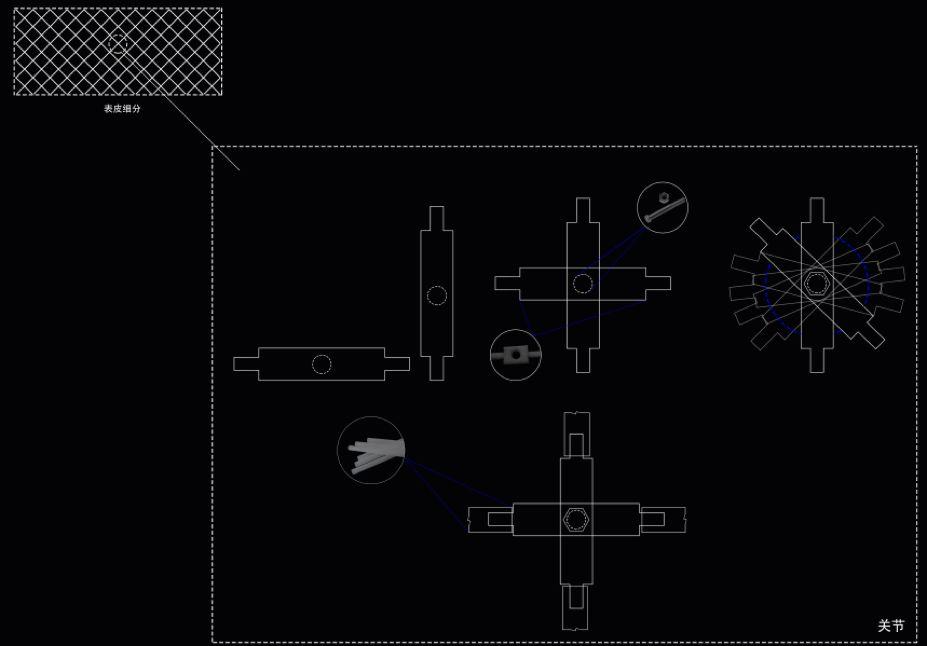

图7 构成表皮的活动关节的结构,有螺丝固定两个亚克力单片,然后以一段透明软管衔接每一个关节,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

内部的牵引、收缩力有一组分段固定在表皮上的舵机实现。为了撑起表皮的筒状结构,并固定舵机,我们将舵机固定在与筒状结构内径一致的圆形的纸片中心,构成智能单体的圆片“骨骼”,通过舵机上的引线与骨骼结合,来接收传导力,实现圆片“骨骼”之间的牵引力释放与距离形变(如图8)。

图8 圆片“骨骼”固定舵机,撑起并与表皮联结,舵机引线传导牵引力到圆片“骨骼”,改变“骨骼”间距,形成表皮的蠕动与地面的摩擦力,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

三 由毛毛虫的陪伴激活竖向空间

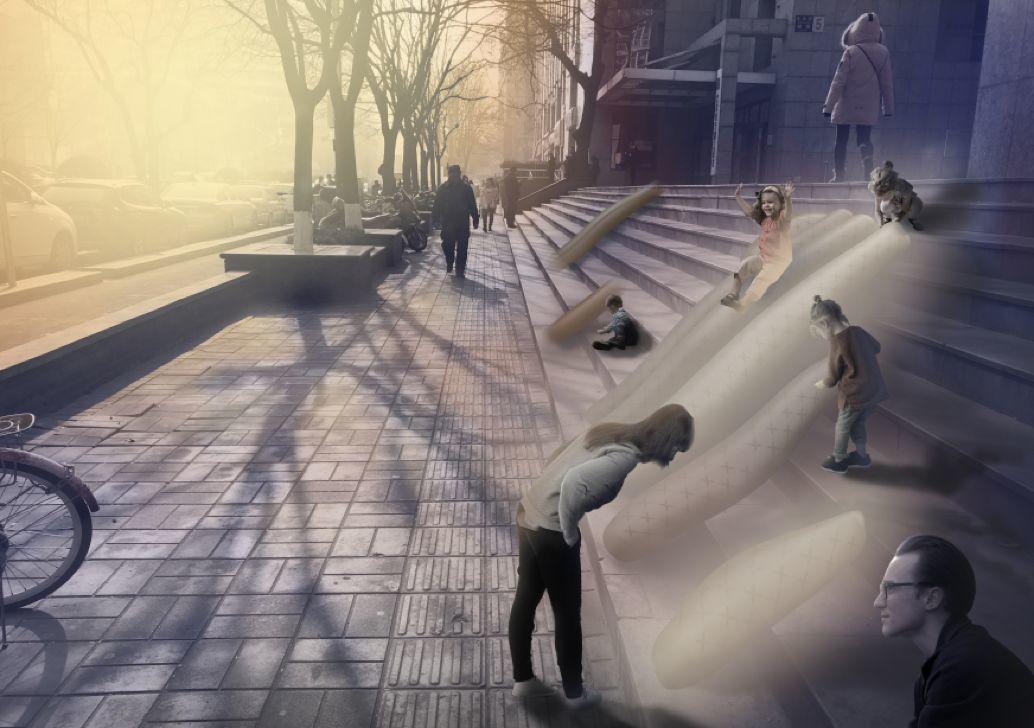

毛毛虫的形变使得它能够实现水平和竖向的移动,为在台阶上构成功能单体提供了可能。我们希望他能够与进入台阶的行人或者停留在台阶上等候休憩的路人产生互动。可以进行互动娱乐,或者为坐下休憩提供平台,或者提供更便捷的智能搬运货物功能(如图9),为台阶空间带来更过与参与进来的人群展开更多元且细分的活动类型。几个单体可以组合形成更大的平台,也为活动的拓展提供了更多的可能性(如图10)。

图9 毛毛虫可以通过空间形变提供的活动类型,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

图10 台阶空间的毛毛虫娱乐、休息场景,袁浩然、钟晋,王腾,《毛毛虫》

智能单体的群集要通过机器学习来实现,毛毛虫的群集也需要对场地一段时间活动数据的收集和场地使用的调研来调整最终的功能设定。处于不同区位和不同场地条件的台阶可能会适用于不同的活动需求,也需要结合功能对结构和材料使用进一步的优化,或者增加更多的接收数据和感应的传感器,完成除了声音、人体红外等之外的环境条件收集,应用于更多的活动可能性。

注:本文为袁浩然、钟晋、王腾与AS国际建筑与空间研究所李曼婷、赵晓静和维思平建筑设计陈凌等指导合作完成.

智慧城市与智能空间系列(1):智能设施群集互动与街道空间设计结合初探

点击图片 阅读全文

智慧城市与智能空间系列(2): 物联网发展综述

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):智慧城市与智能空间系列(3):智能互动设施案例-台阶上的“毛毛虫”

规划问道

规划问道