本文为中国城市规划设计研究院城市交通研究分院陈莎在中国县域城镇化发展研讨会上做的题为《城乡通勤与县域城镇化特征研究》的报告,报告通过研究城乡通勤、分析农民的职住状态和通勤需求,揭示县域职住空间的分布特征,并从交通需求的角度探究县域城镇化的影响因素,为县域公共交通服务的供给提供支撑。现将报告做一概略性整理,以飨读者。感谢主办方单位授权并给予资源支持!

交通规划长期以来关注城市交通,而城乡交通领域则是相对空白的一块领域。随着县城工业化、本地城镇化、农村剩余劳动力的城乡双栖以及农村个体机动化的快速发展,城乡之间的通勤出行需求日益凸显。城乡间的通勤出行与以往的在空间、时间上离散分布的出行需求相比存在巨大的差异,这对县域的交通规划提出了新的挑战。

一、城乡交通调查和数据基础

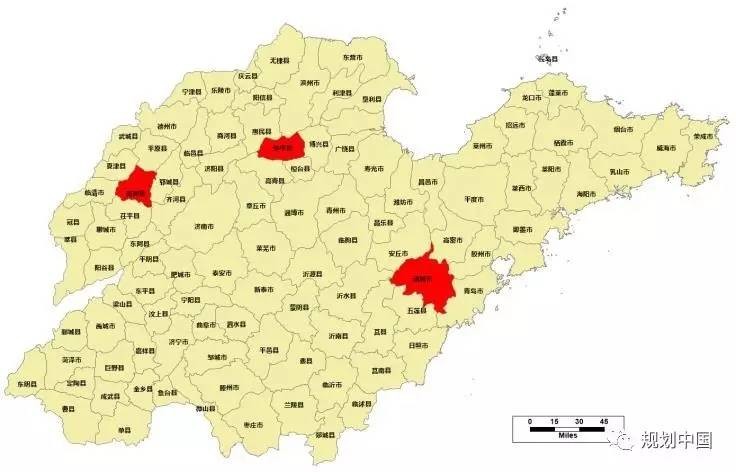

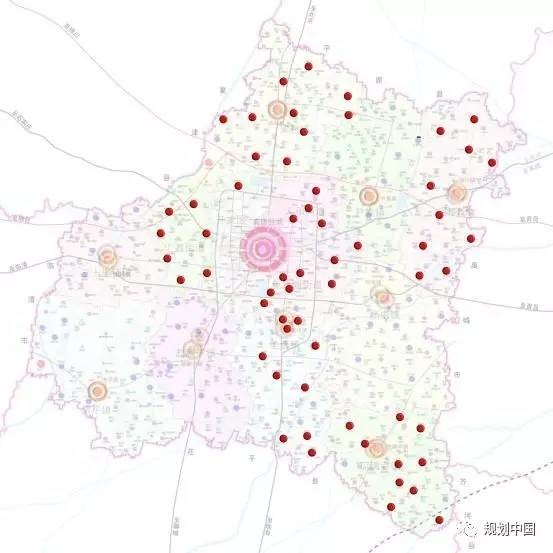

调查对象选取了山东省高唐、邹平、诸城三县,这三县代表了三种不同的县域经济发展模式:高唐以县城的三大支撑产业为县域经济发展驱动力;邹平的乡镇经济活跃;诸城则是县城的园区经济与乡镇的中小型企业繁荣并存的格局。调查深入到村,以县城为中心按照空间距离均匀随机抽取村落,获得有效样本208个村落,回收了4100余份调查问卷,涉及2770位村民。

调查选址

高唐县调查村选点(7个镇,60个村)

二、城乡通勤和职住空间特征

调查表明,在不同空间层次上的就业地点的选择,约90%农民选择了本县内部,这也凸显出山东省本地城镇化的特征。而在县域内部就业地点的选择三县之间存在较大差异:高唐县为向县城集中,邹平县镇驻地和农村比例高,而诸城县城和村镇相对均衡。这样的就业地分布规律在很大程度上反映了县域经济的空间分布的特征,符合当地的产业布局和经济发展水平。

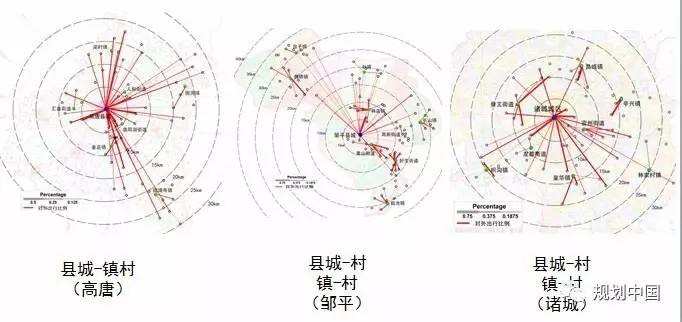

工作流向

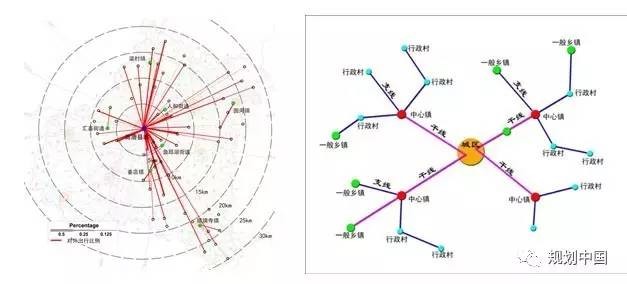

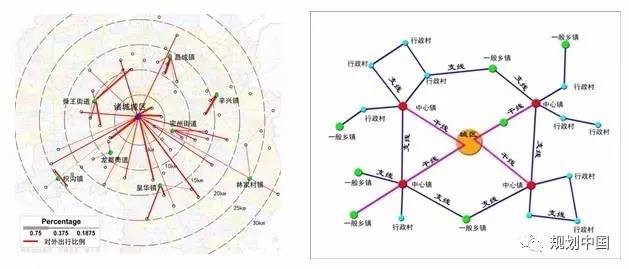

通过调查以村为单元的农民工外出的首位方向,我们得出县域空间分布特征,其中高唐以县城为中心模式,邹平、诸城则是县城和镇共同吸引模式。在空间尺度上,高唐、邹平、诸城的平均出行距离分别是11.2公里、7.7公里、9.0公里。 在邹平,农民工在县城就业的比例总体上不高,其居住地分布与所在村庄到县城的距离并无明显相关性,而是呈现出多个吸引中心离散布局,但总体上对邻近村庄吸引力更大,县城的吸引力有限。在诸城市,到县城务工的农民工居住地分布与在本镇务工的农民工居住地分布在空间上有一定重合,说明县城和乡镇的吸引力总体上持平,县城的影响力较大。

空间分布特征

同时务工农民出行的日常通勤特征明显,每天往返比例分别是71%、81%、76%,而长期在外比例分别仅有5%、1%、2%;且调查中农忙时一半以上务工农民在家中从事农业劳作,表现出工农兼业特征。

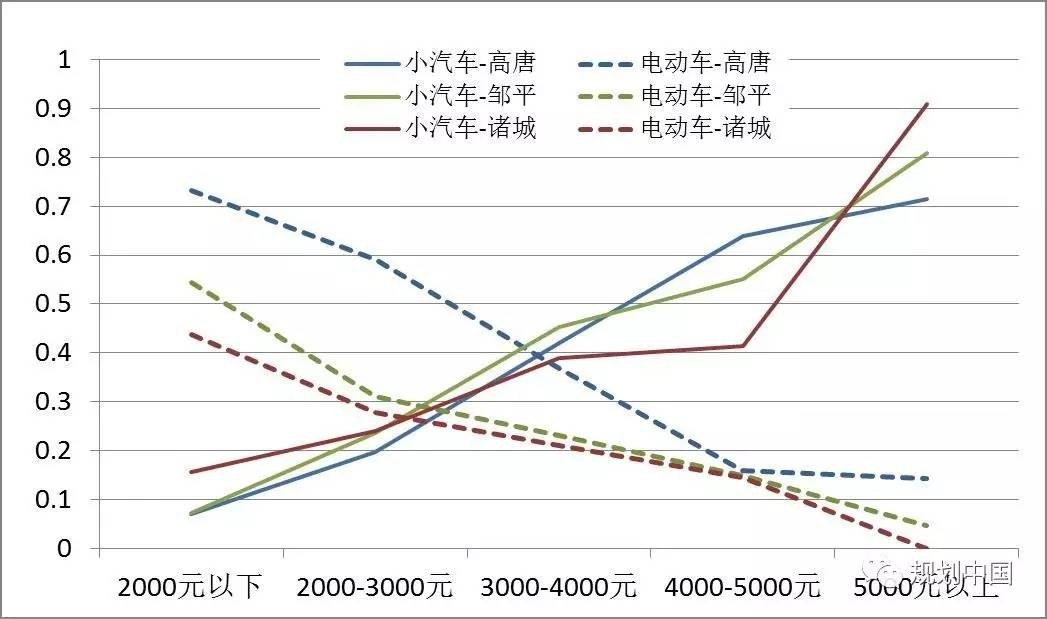

日常通勤交通另一特征是以个体化交通工具为主,小汽车、摩托车和电动自行车占80%,占据主导地位,其中电动自行车比例最高,高唐达到50%以上(成本低,容易获取)。因为公共交通无法满足城乡交通出行需求,公交客运方式使用比例不高。调查还表明,收入水平对交通方式选择的影响十分显著,这是个体机动化由城市向农村蔓延的佐证。这一方面反映了公共客运服务在县城与村镇之间的供给不足,另一方面也给我们提出了一个问题,城乡公交服务的提供应如何匹配职住分布相对离散的城乡通勤。

与城市交通类似,收入水平对出行方式的影响也是非常显著的。中高收入者对小汽车使用需求十分旺盛,这也是近年来,个体机动化出行从城市向农村蔓延的一个佐证。

交通方式与收入水平

三、务工农民城镇化意愿分析

城镇化意愿综合考虑户口、居住、就业多维度,可以分为完全进城、职住进城、工作进城和不进城,根据调查结果分别占据23.8%、34.4%、15.3%、26.5%。从中我们可以看出对于职住分离的选择意愿最低,即农民拥有强烈的改变职住分离状态的意愿;愿意在城市里居住的比例达到50%-60%,即居住、就业、公共服务对于农村人口具有较大的吸引力;同时反映出放弃户籍的意愿是不强,希望保留农村户籍的比例高达75%以上。

为了进一步识别和度量城镇化意愿的影响因素,我们将农民城镇化意愿与个人属性、职住分布、通勤特征、子女就学等因素建模,运用多项Logistic回归方法,结果显示以下特点:

•回家频率低、通勤耗时多、交通成本高的农民工选择进城的概率高;

•收入较高的农民工进城意愿强,但年龄大、家庭人口多会降低进城意愿;

•自己在县城务工、子女在县城(或市区)上学,会显著提升农民工进城意愿。

由于上班路程这一因素与时耗、成本、方式等因素之间存在显著的相关关系,导致模型初步检验结果显示上班路程的显著性水平低,因此,我们进一步对模型进行了改进。

模型计算结果反映出以下特点:

•回家频率低、通勤耗时多、交通成本高的农民工选择进城的概率高;

•收入较高的农民工进城意愿强,但年龄大、家庭人口多会降低进城意愿;

•自己在县城务工、子女在县城(或市区)上学,会显著提升农民工进城意愿。

四、研究结论和建议

基于对城乡通勤的研究,最后从路网建设和公共客运服务两个层面,对县域交通的发展提出几点策略。

1.城乡流动融合趋势已经取代二元分割,必须把乡村发展纳入区域规划中;

2.县域内部的空间形态和分布特征具有本地差异性,本质上是县域自身社会经济活动在空间上的投影,政策制定要体现这种差异性;

3.个体化交通工具的广泛使用改善了农民出行的机动性,但是不加约束的机动化会导致较为严重的外部性后果。公共交通在城乡交通中的作用被低估,使其无法成为农村居民享有的基本公共服务;

4.务工农民城镇化意愿和利益诉求的多样性,要求市民化政策应该基于农民真实意愿,做到精准施策。

解决城乡通勤问题,应从加强县域路网建设和发展城乡公交两方面入手。

第一,对县域路网建设规划应在基于村庄类型与交通设施、所在区位的关系,进行分类并制定差异化的策略。根据对外流动人员的比例为指标将村庄分为县城为主型、外出去向型、流向平衡性。对于远离县城、联系道路等级不高的外出型村庄,主要实现基本可达性为目标;对于县城周边的县城为主村庄,需要强调县城城区路网的一体化的组织和布局;对于处于过渡区的流向平衡型村庄,需要强调村镇道路和对外通道的多向衔接。

县域路网

第二,大力发展城乡公交。目前我国城乡间的公交发展供给不足,城乡公交服务特性与需求特征不匹配,大量出现的通行需求将对公交服务提出新的要求。相对于以赶集购物、探亲访友等弹性出行为主、分散化的城乡交通来说,通勤交通的刚性、在时间和空间上的高集聚性、在需求上的高可靠性,都是对传统的城乡交通组织模式的巨大冲击,也给薄弱的城乡交通管理带来巨大的挑战。因此,城乡公交仍然要体现出一定的公益性特征,满足城乡通勤出行的需要,应由政府主导提供一定的票价补贴。

从空间布局来看,因为城乡公交很难做到网络化、精准化的布局,就要求公交布局与客流需求相契合,针对不同的通行分布特征制定出模式构型,以较小的投入成本最大程度上满足通行需求。

→ 模式一:“放射”结构(高唐)

投资小,效率高,但换乘系数高,适用于城乡发展等级差异显著地区。

模式一:“放射”结构

→ 模式二:“放射+环”结构(诸城)

投资大,联系均好性强,适用于城乡比较均质化发展的地区。

模式二:“放射+环”结构

报告整理:孙艺文.

点击浏览相关主题文章

规划问道

规划问道