周 垠

成都市规划设计研究院,副所长,工程师

李 果

成都市规划设计研究院,副所长,高级工程师

党的十九大明确指出,坚持在发展中保障和改善民生,强调增进民生福祉是发展的根本目的。民生是指民众的日常生活事项。民生状况决定着一个区域、城市能给人们带来多大的获得感和幸福感,也逐步成为衡量这个区域、这座城市综合竞争力最重要的指标“。天地之大,黎元为先”,搞建设、促发展、抓改革,最终目的都是让人民群众过上美好幸福的生活。在最新发布的《上海市城市总体规划(2017—2035年)》中明确指出,规划的主旨就是让各个年龄段的居民都能够享受在上海的生活,并拥有健康的生活方式;同时该规划重点关注基本社会生活的空间单元,通过15分钟步行生活圈的构建,让市民日常生活环境更加宜人,出行更加方便,归属感和认同感更强1。

步行是人类的本能和需要,是健康和最为低碳的出行方式,步行友好的城市能使居民的日常生活更为便利,提高居民的生活品质2。

2016年初,中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见中明确指出,要“加强自行车道和步行道系统建设”,推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区”3。随后各地地方政府出台相关规划、导则,以提升步行性为主题的城市规划及相关研究热度空前提高。比如《上海市15分钟社区生活圈规划导则》中提出,城市在新城建设和旧城改造中,使居民的基本生活需求可以通过步行满足4;《成都市慢行交通系统规划》提出打造出提升城市人居品质和形象魅力的慢行交通系统。步行性是一个较为抽象的概念,其评价的视角、指标、方法千差万别。从上述上海和成都的相关规划亦可看出,两者侧重点有所差异。

目前关于可步行性的测度指标主要有两个不同的研究方向:一个侧重于街道(或地块)的功能,也就是步行目的5-8;另外是从街道的设计来考量,也就是步行的环境要怡人、安全等9-12。虽然良好的步行环境能促进出行意愿,但并非生活便利的评价标准。2007年,美国研究者提出了Walk Score的概念与评价方法,也是目前唯一的国际性量化测度可步行性的方法。国内学者将其直译为“步行指数”13-14,并基于Walk Score的评价思路,展开步行指数或步行友好性评价及区域比较的研究15-17。然而,笔者认为直译的“步行指数”并未能反映出Walk Score的精髓。Walk Score的核心是日常设施可达性的综合评价,步行只是其出行的方式,决定了设施的服务半径“;步行指数”的侧重点在于步行,是否有良好的步行载体或环境是重要的评判标准。Walk Score对步行者主观感受和需求考虑较少,不能很好地反映步行性,尤其是步行性对舒适性的要求无法体现。因此,步行圈生活便利指数评价是对Walk Score更为精准的描述。同时,评价结果的区域比较方法还待进一步完善,有基于行政区划的对比17,也有基于不同城市建成区的比较15。生活便利指数是指对当地居民的便利,欲对不同区域的生活便利指数展开比较,首先应掌握区域内人口的空间分布情况。而且,对生活便利指数的评价,需要有一份能符合我国居民生活习惯的评价指标体系。

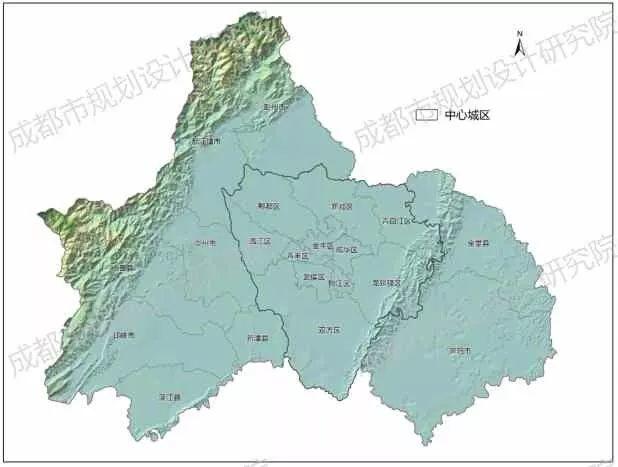

本文的研究范围为成都市中心城区(图1)。成都位于四川盆地西部,成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,自古就有“天府之国”的美誉。成都市是四川省省会,西南地区唯一的副省级市,国家历史文化名城,国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市。成都市中心城区面积约3675km2,占成都市域总面积的26%,承载着成都市近70%的常住人口。2016年成都市居民出行调查结果表明,中心城区步行的出行比例占32.7%,是最主要的慢行交通方式。

图1 成都中心城区范围

资料来源:笔者自绘。

本研究的数据主要包含地图兴趣点数据(Point of Interest, POI)、路网、手机信令数据。

从大型地图网站的公开数据抓取了2015年兴趣点的数据,包含商店、餐馆、学校、公园等居民日常生活所需的“兴趣点”,作为居民生活便利指数的评价因子。生活越便利的区域,POI种类和数量均较多。

路网数据是2015年的测绘数据,精细到小区内部道路。作为步行的载体,可根据路网形态,计算出步行距离内的设施服务范围(面积)。道路交叉口越多,兴趣点在单位距离的服务面积越大。

(3)手机信令手机信令数据源于成都移动公司。移动公司称占有成都市手机用户70%以上的份额。时间为2017年2月15日至2月21日,一个完整周,其间无国家法定节假日,成都也无重大活动,可用于推算成都市人口的空间分布。

本研究的生活便利指数评价思路基于Walk Score,并根据我国居民生活习惯,对指标体系、权重以及设施服务的距离衰减方法进行调整。

Walk Score的计算方法,主要考虑了日常设施的种类和空间布局,同时引入了步行距离衰减、交叉口密度、街区长度等因素,提高测度的准确性。Walk Score已在美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰等国家广泛应用。国内也有文献对其指标体系、评价方法展开的详细介绍13。而国内鲜有文献分析Walk Score的评价方法为何能在国际上广泛应用,及其评价方法的可取之处。笔者通过对其评价方法的深入研究,总结其优点如下。

在评价指标中,包含了9类设施:杂货店、餐馆与酒吧、商店、咖啡店、银行、公园、学校、书店和娱乐场所。这些设施和日常生活息息相关。相反,大型的剧院、体育场馆、医院没有纳入评价指标体系。因此,Walk Score重点关注日常生活所需,其实是步行圈生活便利指数的评价。

Walk Score设施的权重是经过众多学者的研究论证和步行指数算法的反复验证最终确定的13。从其数值也能看出权重设置的恰当性。比如杂货店,对于居民日常生活有着不可或缺性,且相对重要,因此赋予权重3。餐馆和酒吧采用分项权重的设置方法,在步行范围内第一个餐馆权重为0.75,第二个餐馆为0.45,第三个为0.25……在考虑功能集聚效应的同时,兼顾了边际效益递减的规律,是功能混合度和功能密度的综合考量。

设施的服务范围与实际的路网形态结合,而并非简单的缓冲区,路网越密集,单位距离步行可覆盖的面积越广。同时考虑了设施服务的距离衰减,随着距离的增加,衰减系数也随之增加。

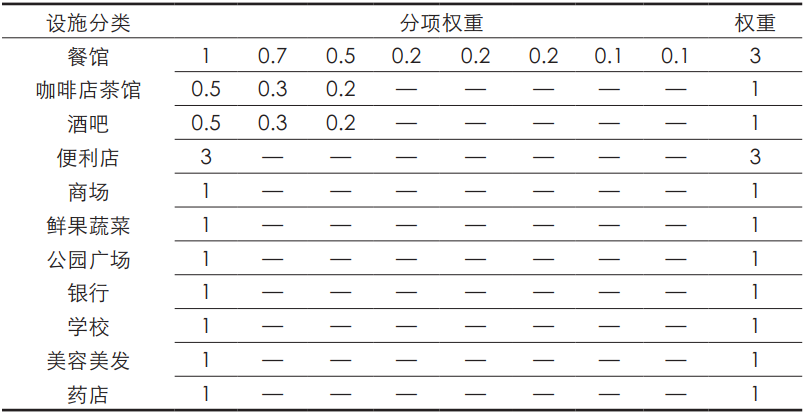

鉴于Walk Score评价的诸多优点,步行圈生活便利指数的评价沿用了其评价思路,首先体现在评价指标体系的构建与权重设置上。根据我国居民的生活习惯,选择与日常生活息息相关的设施(地图兴趣点),包括了餐馆、咖啡馆和茶馆、酒吧、便利店、商场、鲜果蔬菜、公园广场、银行、学校、美容美发和药店。

成都街道可步行性评价以及中国城市步行友好性评价报告考虑了设施的功能多样性,对功能密度有所忽略15-16。从成都的评价结果来看,总体规律合理,而局部区域与认知有偏差。比如成都的特色街道宽窄巷子评价结果比预期低,主要由于其功能相对单一,而评价方法没体现设施的功能集聚效应。因此,生活便利指数的计算将对设施的功能混合度和功能密度进行综合评价,指标体系与权重如表1。

表1 生活便利指数评价指标体系与权重

在成都市中心城区,首先构建评价的样本点阵。综合考量计算效率、评价结果的精度以及研究范围的尺度,每隔300m选取一个样本点,共40858个,然后计算每个样本点的15分钟步行圈生活便利指数。与以往研究不同,本次步行的最大距离设置为15min(约1200m)。通过调查问卷发现,由于雾霾、步道环境、健身习惯等因素的影响,成都居民实际步行时间不愿超过15min,而并非欧美等国家以30min为阈值。

在此距离阈值内,距离越大,设施服务水平的衰减系数越大。为了便于计算,距离衰减系数采用分段函数:设施距离样本点在400m内无衰减,400—800m内衰减20%,800—1200m内衰减50%,超过1200m的设施不予考虑。每个样本点生活便利指数的计算公式如下。

![]()

式中i表示不同类型的设施,与表1一致,数据可从地图兴趣点中提取。j表示不同的步行距离区间,wi表示某类设施的影响权重,Si,j表示某类设施距离样本点的步行距离区间,DDi,j表示设施的距离衰减系数。由于所有设施的权重之和为15,为便于具象对比不同区域的生活便利指数,将最终评价结果统一转化为0-100。

基于如上方法,可计算出每个样本点15分钟步行圈内的生活便利指数。采用ArcGIS中的普通克里格插值方法,可得成都市中心城区面域的生活便利指数(图2)。结果表明,生活便利指数高于85的区域主要集中在成都市老城区(二环内),且中心5城区(金牛、青阳、武侯、锦江、成华)生活便利指数高的区域连片;新开发的区域,比如高新区(图中武侯区南部),特别是天府新区(图中双流区南部)生活便利指数较低,即通过步行难以解决日常生活需求;龙泉驿区和温江区的主城区亦有生活便利指数高于95区域。

图2 成都中心城区15分钟步行圈生活便利指数

资料来源:笔者自绘。

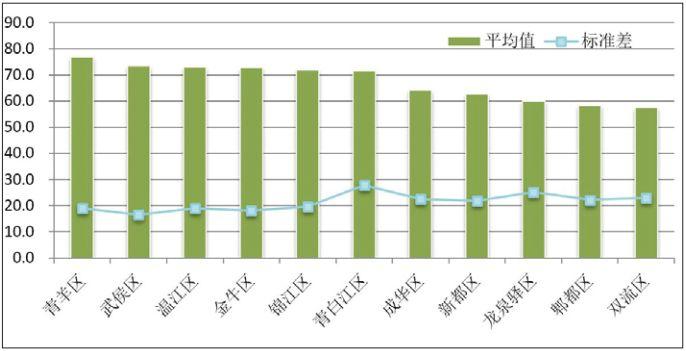

为了便于各区县之间的横向对比,以区县行政范围为基本单元,统计生活便利指数的平均数与标准差(图3)。从15分钟步行圈生活便利指数分区统计的平均值来看,中心5城区显著高于外围6个区县。评价结果排名的先后顺序与先验认知基本一致:武侯、青阳、锦江是成都发展成熟的区域,生活便利指数最高,成华区为老工业区,便利指数相对较低;温江、郫都为外围最高的区域,与“金温江,银郫县”的美誉吻合;青白江区是成都市中心城区生活便利指数平均值唯一低于10的区域,青白江区是四川重要的冶金、建材和机械制造基地,西部最大的铁路物流枢纽。

图3 步行圈生活便利指数平均值与标准差

(按行政区域统计)

资料来源:笔者自绘。

尽管上述结果看似合理,但笔者认为,按行政单元统计生活便利指数的方法仍有改进的余地。城市地域是城市地理研究的基本单元,对于城市地域概念可以做3种类型的界定,即城市的行政地域、实体地域(或景观地域)和功能地域。

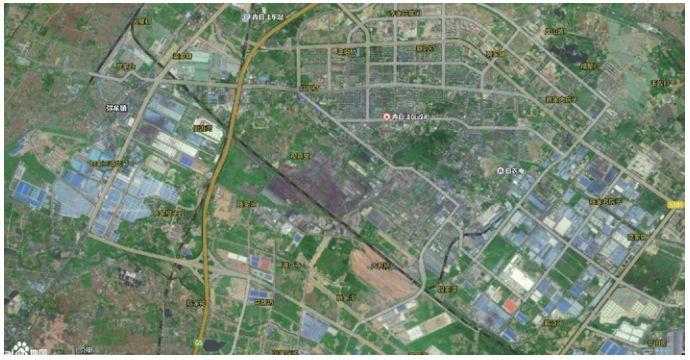

城市的实体地域是集中了各种城市设施,相当于城市建成区18。成都市中心5城区的行政地域与实体地域比较接近,而相对外围的区县行政地域面积远大于实体地域面积,从图1可清晰看出龙泉驿区包含大面积山地区域。在《中国城市步行友好性评价》报告中,用城市的实体地域作为评价的基本单元对中国主要城市的步行友好性展开了横向对比,相较于以行政区域为基本单元的比较,是很大的提升。在城市实体地域中,部分用地类型人口密度低,比如仓库物流用地、工业用地,如图4、图5分别是青白江区和龙泉驿区遥感影像。人口密度极低,生活便利指数高反而不符合市场规律,同时也是设施布局的浪费。生活便利指数服务对象是人,因此在生活便利指数分区对比时,应考虑人口的主要活动区域。

图4 青白江区遥感影像

资料来源:截取自百度地图。

图5 龙泉驿区遥感影像

资料来源:截取自百度地图。

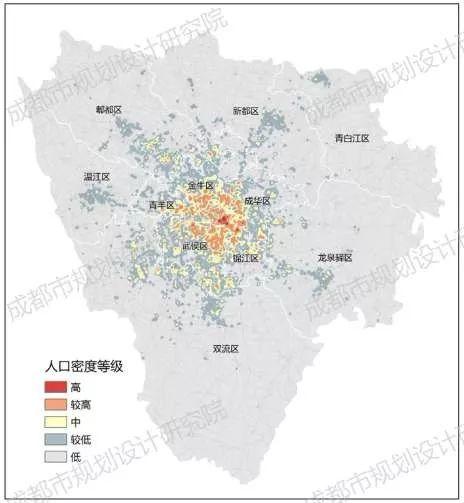

为了清晰掌握人口空间分布,本研究选取了偏态相对较小的手机信令数据。选择星期三晚上8点的数据,主要用于反映成都市当地居民的生活(分布)区域。采用ArcGIS自然裂点的分级方法,将人口密度分为5级(图6)。从图6可知,中心五城区人口密度较高,而外围区县包含大量人口密度极低的区域,比如双流、龙泉驿、青白江。

图6 人口密度等级图

资料来源:笔者自绘。

在区域横向对比时,应与人口分布相结合。选取图6中人口密度等级的前4级所覆盖的范围作为人口活动区域,分别分析每个区县人口活动区域内15分钟步行圈生活便利指数的平均值、标准差以及与人口密度的空间相关系数(图7)。从平均值来看,按照人口活动区域来统计,各区县的生活便利指数差异减少;总体上,中心5城区的生活便利指数平均值依然较外围区县高;青白江区、温江区生活便利指数排名大幅提高,说明日常设施分布与当地居民的主要活动区域吻合。从标准差来看,武侯区最低,即生活便利指数的区域内差异最小;青白江区最高,说明设施的分布存在着空间不均衡的现象。

图7 步行圈生活便利指数平均值与标准差

(按人口活动区域分区统计)

资料来源:笔者自绘。

在中心5城区,生活便利指数与人口密度的空间相关系数皆大于0.6,从高到低依次为金牛区(0.766)、青羊区(0.734)、成华区(0.716)、锦江区(0.654)、武侯区(0.619)。空间相关系数越高,说明人口密度高的区域生活便利指数也高,能侧面反映设施布局的合理性。

本研究构建了15分钟步行圈生活便利指数的评价指标体系与方法体系,对成都市中心城区展开评价。评价结果表明,生活便利指数高于85的区域主要集中在成都市老城区(二环内);而南部新区生活便利指数较低,即通过步行难以解决日常生活需求。优化了步行指数分区对比的方法,即评价生活便利指数的高低与否要和人口分布结合。在成都市中心5城区,生活便利指数与人口密度的空间相关系数皆大于0.6,说明人口密度高的区域生活便利指数也高,侧面反映了设施布局的合理性。按照人口活动区域对比各区县的生活便利指数相较于按照行政地域单元,区域之间的差异更小。

15分钟步行圈生活便利指数的评价主要是考虑日常设施布局和路网形态,对步行环境的研究还有所缺失。虽然良好的步行环境并不能直接改变生活便利指数的高低,但能影响居民步行出行的意愿和愉悦感。后期研究可结合街景图片,展开大规模综合评价。

参考文献

1 上海市规划和国土资源管理局. 上海市城市总体规划(2017—2035年)[R/OL]. (2018-01)[2018-03-24].

2 自然资源保护协会,中国城市步行友好性评价(阶段性报告)[R/OL]. (2014-08)[2018-03-24].

http://www.nrdc.cn/information/informationinfo?id=45.

3 中共中央国务院. 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[EB/OL]. (2016-02-21) [2018-03-24].

http://www.gov.cn/zhengce/2016-02/21/content_5044367.htm.

4 上海市规划和国土资源管理局. 上海市15分钟社区生活圈规划导则[EB/OL]. (2016-08) [2018-03-24].

http://www.shgtj.gov.cn/zcfg/ghss/201609/P020160902620858362165.pdf.

5 李敏,胡刚钰,黄建中. 上海市老年人社区服务设施需求特征研究——基于步行能力差异的视角[J]. 上海城市规划,2017(1):25-31.

6 杨林川,张衔春,洪世键,等. 共服务设施步行可达性对住宅价格的影响——基于累积机会的可达性度量方法[J]. 南方经济,2016(1):57-70.

7 FORSYTH A, HEARST M, OAKES J M, et al. Design and destinations: factors influencing walking and total physical activity[J]. Urban Studies, 2008, 45 (9): 1973-1996.

8 KRIZEK K J, JOHNSON P J. Proximity to trails and retail: effects>walking[J]. Journal of the American Planning Association,2006, 72 (1): 33-42.

9 刘珺,王德,王昊阳. 上海市老年人休闲步行环境评价研究——基于步行行为偏好的实证案例[J]. 上海城市规划,2017(1):43-49.

10 金俊,张静宇,范旭艳. 城市开放街区步行环境质量评价初探——以南京市河西CBD和日本品川国际城为例[J]. 上海城市规划,2017(1):50-55.

11 D O Y L E S , K E L L Y- S C H WA R T Z A , SCHLOSSBERG M, et al. Active community environments and health: the relationship of walkable and safe communities to individual health [J]. Journal of the American Planning Association, 2006, 72(1): 19-31.

12 SOUTHWORTH M. Designing the walkable c i t y [ J ] . Journal of Urban Plannin g and Development, 2005, 131(4): 246-257.

13 卢银桃,王德. 美国步行性测度研究进展及其启示[J]. 国际城市规划,2012,27(1):10-15.

14 黄建中,胡刚钰. 城市建成环境的步行性测度方法比较与思考[J]. 西部人居环境学刊,2016,31(1):43-47.

15 自然资源保护协会,清华大学建筑学院. 中国城市步行友好性评价——基于街道功能促进步行的研究[R/OL].

(2017-11)[2018-03-24]. http://nrdc.cn/information/informationinfo?id=182.

16 周垠,龙瀛. 街道步行指数的大规模评价——方法改进及其成都应用[J]. 上海城市规划,2017(1):88-93.

17 吴健生,秦维,彭建,等. 基于步行指数的城市日常生活设施配置合理性评估——以深圳市福田区为例[J]. 城市发展研究,2014(10):49-56.

18 周一星,史育龙. 建立中国城市的实体地域概念[J]. 地理学报,1995,50(4):289-301.

原文刊载于《上海城市规划》2018年第5期

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【好文推荐】15分钟步行圈生活便利指数评价与区县比较——以成都市中心城区为例

规划问道

规划问道