乡愁经济编辑部

相较五年前,“社区营造”已逐渐积累起中国从政府到民间、从学术到基层越来越广泛的共识。今天的《社造来了》已经有了更为广阔的视野,更为多元的价值观,更为完整的知识体系,更为完善的工作路径,带着几分淡定的、但仍不停歇的“社区营造”,该如何更从容一点的步入更多有意思的社区呢?

借各种机会走访美国不同城市乡村社区,跟来自世界各地的朋友聊起他们去过的有意思的社区。带着门外汉的好奇心,凭借记者和政治学者的观察力,我们深入了解社区营造的鲜活经验和背后理路,也借此机会梳理桃子采访过的台湾社造案例。这个专栏要向你讲述的就是这些社区的故事。

——摘自庆明的发刊词

这是社造来了第 008篇文章

波特兰赛尔伍德社区

从墨西哥的一座玛雅村庄回到美国波特兰市的家中,马克·莱克曼(Mark Lakeman)心里总觉得少了点什么。

马克成长于波特兰市,受父母影响成了建筑设计师,却越来越觉得自己困在了城市的茧里。他决定逃出去,花了7年时间游历几大洲的村庄和小镇,最后住进了墨西哥南部的一座玛雅村庄。

在村庄的市集、街道上,扑面而来的是他从未感受过的活力,到处都是人与人之间交织起来的生机勃勃的公共空间。但当他回到城市,重新住进典型的美国小区,他忽然意识到“没有人在交流”。他决定要做点什么,把这个城市社区缺失的东西修补起来。

从孤独城市到热闹村庄

时间拨回到1985年。24岁的马克从俄勒冈大学建筑系毕业,选择了跟父母相近的道路。他的父母都是建筑师,长年从事建筑和规划工作,马克从小浸淫在这样的环境下。

“当时觉得他们都像是超级英雄,构想的是从未存在过的东西。可厉害了!”带着“用雕塑一般的建筑来改变世界”的梦想,马克一毕业就投身建筑设计行业。

一头扎进尽显设计师才华和创造力的高楼大厦里,马克却看到这个炫目世界里不一样的一面。“待在里面的人其实就是奴隶。午餐时间他们可以出来透个气,坐在我设计的美妙的后院里,但我不会看到有人跳舞,或者是脱掉衣服。”

在设计公司待了三年后,他决定出走他乡。他想去寻访那些人与人、人与生活空间之间还有联结的地方。他想知道,美国的建筑和公共空间,和意大利充满活力的广场为什么会那么不一样。他到过希腊、意大利、北非、新西兰、中美洲,住在不同的村庄和小镇里,最后来到墨西哥南部的一座玛雅村庄。

村庄坐落在热带雨林里,有一个热闹的茶馆。当地村民很穷,只能拿出豆角和鹰嘴豆来分享,但并不妨碍交流的热情。茶馆和周边的街道,是当地人最享受的共同空间。村民的创造力和参与,让这些空间持续焕发活力。拉坎顿玛雅人长者告诉马克,想要创造一个这样的地方,不要先问可不可建,“先建起来再说”。

“我在那里学到了学校里没有教的东西:你不能只设计一个空壳。你是在创造一个人际关系的空间。”1995年,马克回到波特兰市东南部的赛尔伍德(Sellwood)社区,但发现已经很难适应原来在城市里那样隔离的生活。

“我从未意识到,我曾经一点不在乎住在社区的其他人,根本不想知道他们的名字,住了那么长的时间,却从来没去串过一次门。”

马克萌生了把玛雅村庄的茶馆“搬”到自家后院的想法。

从茶馆到十字路口

马克收集在车库里的那堆门窗派上了用场。他脑海里已经浮现出一座闪闪发光的玻璃房茶馆的样子。在几个朋友的帮助下,马克花65美元建起了“T-Hows”。围着几棵树绕成一圈的门窗,配上捡回来的木头,成了茶馆最初的模样。

最开始是几个邻居来串门,在枕头上坐下来,喝一杯免费的茶,聊会天。有人一进门就问马克,“我可以带东西过来吗?我奶奶以前做的大黄派特别赞,我可以带这个过来吗?”经由邻居口耳相传,越来越多人知道了马克的茶馆,茶馆一时间门庭若市。每星期组织的百乐餐(Potluck),成了邻居朋友分享美食和故事的重要场合。

市政部门却不乐意了。在茶馆开张6个月后,市政部门勒令马克拆除这个“违章建筑”。尝到了甜头的居民并不买账,索性决定把茶馆搬到大街上,让更多人知道。可移动的“茶马(T-Horse)”应运而生。

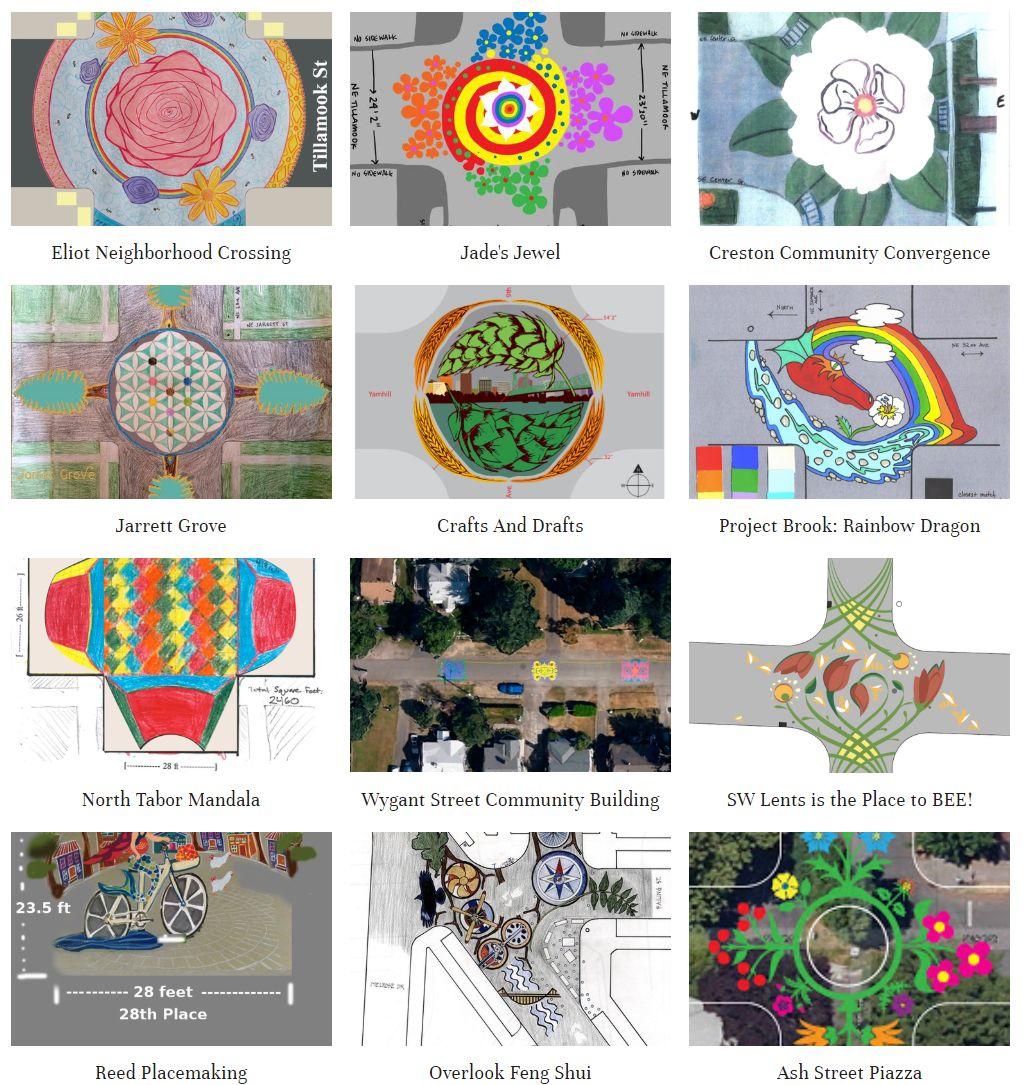

城市修复计划”的十字路口修复方案

马克和朋友们拆下原先搭起简易茶馆的门窗,重新组装到一辆老丰田皮卡车上,还安上了一对巨大的白色翅膀。这个移动茶馆走街串巷,在波特兰不同社区提供免费茶水、奶茶和坐枕,停到哪里,就为居民提供一个公共交流空间。

他们的下一个目标,是赛尔伍德社区东南9街和雪瑞特街的交叉路口。居民们认为,每一个村庄和社区,都需要一个心脏,那是人们见面的地方,应该有市集,有孩子玩耍的空间和咖啡馆。马克发起的“城市修复计划(City Repair Project)”,将目光投向了十字路口,准备用鲜艳的颜色在路口作画,作为“夺回”社区公共空间的第一步。

波特兰市交通局拒绝了居民提出的申请,理由是“街道是公共财产,所以你们不能用它”。言下之意是,不能乱改造。但居民们热情不减,有人出点子,可以申请搞一场户外集体聚会(block party)。在约定好的周末,他们以聚会为名封了路,但不搞烧烤不喝酒,反而个个埋头作画。

人们在分享广场上开始新的创作

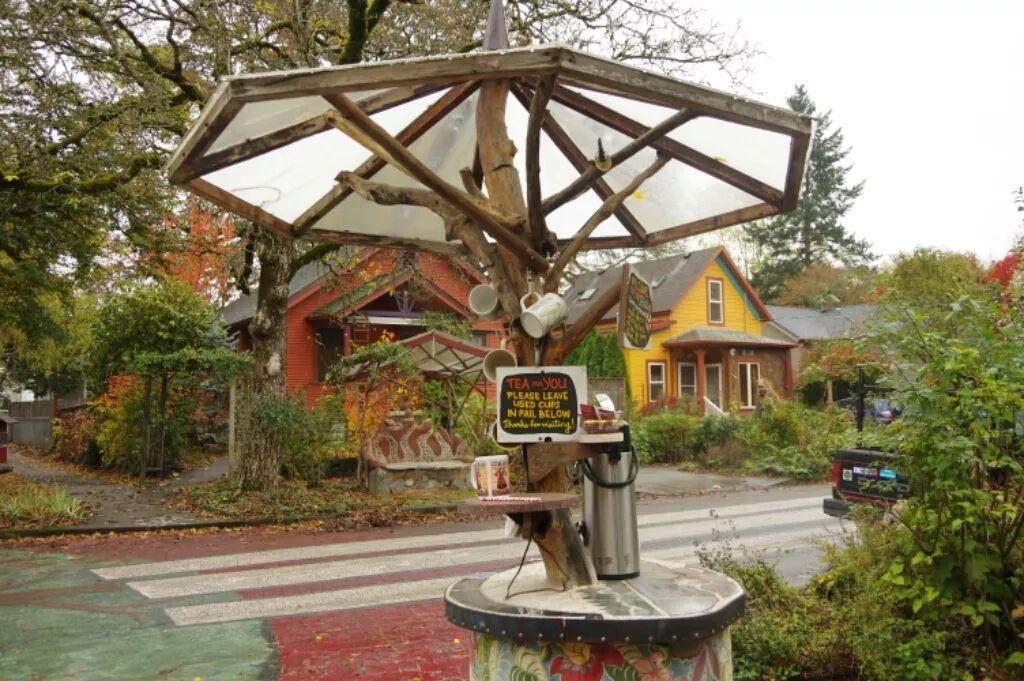

这个未经许可的公共作品,一开始遭到了市政和交管部门强烈反对,却赢得了民众、市议会议员以至市长的支持。原来只是供车辆通行的十字路口,变成了社区居民的“分享广场(Share-It Square)”。广场里有一个茶栈,24小时提供免费茶水;有稻草和泥土做的土砖长凳,供人闲坐聊天;有孩子的小型游乐场,以及图书交换点和社区公告栏等。

马克说,分享广场让人们“开始用不一样的角度来看世界,也成了推动改变的最大原动力”。市议会最终于2000年通过议案,允许类似的十字路口修复项目在社区落地生根。

分享广场上的茶栈

“战术性城市主义”的探索

马克和他的志愿者团队,开始在赛尔伍德之外的社区实现他们的理想。

每一个城市修复项目都很容易识别,除了色彩鲜艳、突显社区独特风格的十字路口,还有茶栈、太阳能亭子。每个项目都使用许多环保材料,比如土砖、石头、再利用的砖头和回收的木头和钉子等。

新项目从一开始就由社区居民参与设计。“城市修复计划”团队接到社区的邀请后,会首先促成居民讨论并达成共识,把社区的公共空间建成大家最想要的样子。有时候,这个过程要花费几个月,直到一个方案能得到两个街区内八成居民的同意。每一个十字路口的具体修复,都由居民集体参与。

分享广场的儿童游乐场

有学者专门做了研究,十字路口修复项目让居民明显感觉到了变化,除了美化社区,途经车辆也减慢了速度。更重要的是,它鼓励居民参与,帮助建立社区身份认同,让居民觉得社区更宜居。曾经的市议员、后来成为市长的查理·海耶尔(Charlie Hales)说:“这听起来有点异想天开,但当你在一个周六下午走过这样的路口时,你看到了最真实的改变。邻居们在谈天,人们车速减慢,你可以感觉到你真正是在这么一个所在。”

从2002年起,马克和他的团队组织一年一度的“村庄建设融合(Village Building Convergence)”活动,让城市修复项目在波特兰各个角落遍地开花。此外,将艺术和可持续理念结合,举办“自然建筑”工作坊,教大家如何做土砖等更环保的建筑材料,同时举办城市食物农园、生态修复、朴门永续设计等主题的工作坊。他们的目标是让波特兰市96个社区,都打造出属于居民自己的有活力的公共空间。

在分享广场跳舞的人们

除了在波特兰,“城市修复计划”还将摸索出来的经验,推广到华盛顿州奥林匹亚市、俄勒冈州尤金市、北卡罗来纳阿什维尔市、纽约州宾汉姆顿市及宾夕法尼亚州的州学院市等。有研究者指出,“城市修复计划”提供了一套很有价值、经过时间检验的“战术性城市主义(Tactical Urbanism)”模式,被越来越多来自全球不同地区的民众借鉴。

波特兰州立大学前教授简·西门扎(Jan Semenza)曾深入研究波特兰完成修复的案例。相比周边未修复过的社区,他发现绝大多数居民都非常认同自己参与改造的社区,并且“几乎不会感觉到压抑”。用他的话总结,“正是社区参与带来的力量和乐趣,让我们可以开始疗愈美国城市隔离和无根的通病”。

自1996年以来,分享广场上的十字路口已经历了多次再创作

*文中图片均来自网络

参考资料

Hemenway, Toby. 2015. The Permaculture City: Regenerative Design for Urban, Suburban, and Town Resilience. Vermont: Chelsea Green Publishing.

Lydon, Mike, and Anthony Garcia. 2015. Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change. Washington: Island Press.

Nelson, Alyse, and Tim Shuck. 2005. “City Repair Project Case Study.” University of Washington Student Projects.

原文始发于微信公众号(乡愁经济):波特兰赛尔伍德:从茶馆到十字路口,他们这样“修复”社区

规划问道

规划问道