作者简介

朱 勇,工程师,现任职于成都市规划设计研究院。

李 星,高级工程师,成都市规划设计研究院设计所所长。

吴 笛,规划师,现任职于成都市规划设计研究院。

摘要

城市轨道交通文化的建设是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求,也是提升城市形象、塑造城市品牌和促进经济发展的重要手段。当前,轨道交通文化的建设正在由单一的交通空间建造向注重空间、人文和美学等功能复合的场景营造转变,故急需制定相应的顶层设计,引导轨道交通文化精品建设。基于此,文章在明确城市轨道交通文化内涵特征的基础上,探讨了轨道交通文化总体规划编制的必要性、编制方法及重点,并以成都市轨道交通文化总体规划编制为例进行实例探讨,以期为其他城市轨道交通文化的规划建设提供参考。

轨道交通作为城市公共交通的载体,是传播城市文化、展现时代潮流的“城市窗口”,也是彰显城市特色文化、展示城市特质的“地下流动文化博物馆”。纵览全球,世界著名的轨道交通系统都借助文化符号淋漓尽致地展现着城市地域文化特色,如享有“地下艺术殿堂”美誉的莫斯科地铁、被称为“世界最长艺术长廊”的斯德哥尔摩地铁等。当前,地铁已成为城市人流交换密度最大、最具活力的公共空间网络。作为承载人们生活和出行的载体,轨道交通在满足基本交通功能的同时,人们对其的文化和精神需求也越来越高。

从需求理论看,轨道交通文化是指在满足人们轨道交通出行便利、环境整洁的基本需求上,表现出对轨道交通硬件设施在人文和品位上的更高追求,如地铁建筑空间艺术、主题文化列车和文化活动等。目前,轨道交通文化尚未形成统一的概念,相关学者从不同视角对轨道交通文化概念进行了界定,如刘金龙提出轨道交通文化是民族文化、地域文化及主题文化的重要表现。申玉生指出轨道交通文化是一个融合了物质文明与精神文明的城市文化缩影。本次研究将城市轨道交通文化定义为集城市物质文明与精神文明于一体的城市文化缩影,以交通设施、空间环境和文化小品为载体的,具有物质文化与城市文化特色的精神文化总和。作为展现城市历史文化和现代文明的城市第二空间,城市轨道交通空间承担着向社会传播公共文化信息,满足人民日益增长的美好生活需要的基本功能 [1-2]。

近年来,在 TOD( 交通引导城市发展 )、SOD( 服务导向发展 ) 等新理念的引导下,城市轨道交通已成为集合促进民生、输出文化、重塑经济空间和带动产业布局等功能的多元综合体[3],其空间功能也由单一的交通空间建造,向注重空间、人文和美学等功能复合的场景营造转变。考虑城市轨道交通文化的空间特性、文化特性和使用群体等要素,轨道交通文化具有“公共性、互动性、愉悦性”的特点 [4]。这些特征是轨道交通设施作为公共设施融合城市文化的具体表现,并通过空间环境、文化活动和服务设施等表现方式,高效、直接地向社会大众传播文化信息。深度理解轨道交通文化的内在特征,能有效提升公众对于轨道交通文化的功能需求,促进轨道交通文化的价值表达。

结合规划范围、总体目标和规划思路等因素,城市轨道交通文化总体规划需要落实城市发展战略、城市总体规划等上位规划要求,全面协调城市社会经济、文化产业和轨道线网等规划。参考其他领域较为成熟的规划编制体系,应将城市轨道交通文化总体规划界定为城市层面的专项总体规划 (图1)。因此,城市轨道交通文化总体规划应与城市总体规划相匹配,与城市轨道交通线网总体规划、城市历史文化保护规划等相统一,全面指导城市轨道交通文化规划设计、建设管理等工作。

图1 城市轨道交通文化总体规划的规划层次示意图

2.2.1 丰富城市轨道交通文化规划方法的理论要求

综观轨道交通文化理论研究,国内外学术界已开展了城市轨道交通文化及其规划方面的研究工作,如申玉生在《地铁文化与艺术》中探讨了轨道交通文化概念,并就轨道车站建筑文化、出入口艺术特色、内部环境设计、空间的公共艺术和内部空间的照明艺术等方面进行了深入研究;杨艳红等人系统梳理了天津轨道交通文化存在的问题,并提出了明确的规划原则、规划策略和文化建设指引。

但总的来说,轨道交通文化研究多集中在建设实践方面,在总体层面的理论研究并不多。因此,急需丰富和完善轨道交通文化总体层面的相关研究,指导轨道交通文化规划编制,保障轨道交通文化建设满足功能和安全的基本需求,提升空间体验感和文化艺术性。

2.2.2 完善城市轨道交通文化规划方法的实践要求

20世纪70年代末,北京首都机场壁画的问世标志着我国公共艺术正式进入大众文化的视野,自此以后公共艺术渗入各个领域。在这种文化思潮及现实需求的驱动下,北京、上海等城市开展了轨道交通文化规划探索 (表1)。但这一类规划在规划范围上,以城市局部线路为对象,缺乏对城市全域线网的统筹;在规划技术导向上,以解决城市轨道交通文化艺术装修难题为目标,对城市文化的表达和理解存在一定的局限。因此,需要通过对城市轨道交通文化总体规划的实践探索,形成系统的规划体系和科学的编制方法。

表 1 我国主要城市开展的轨道交通文化规划编制情况

注:根据相关资料整理,

各城市规划内容以该城市官方资料为准

轨道交通文化总体规划作为贯穿落实国家省市文化发展战略的总纲,是指引城市轨道交通文化建设方向、打造“城市魅力窗口”的重要指南。因此,探索城市轨道交通文化总体规划的编制方法,对提升轨道交通文化的规划建设水平和管理运营效率有积极的作用。

(1) 以人为本原则。轨道交通文化的营造要以人群特征为基础,在尊重不同人群的行为和心理需求的前提下,坚持以人为本理念,进行精细的设计供给,满足人们从交通出行到人文关怀的高品质生活追求。

(2) 地域特色原则。地域特色是城市魅力的集中体现,城市轨道交通文化建设应注重发扬多元包容的地域文化特色,展示城市的特质和个性。例如,北京提出“北京、中国和世界”的轨道交通文化主题,集中展示北京古都文化以及国家首都、国际化大都市形象 [5]。

(3) 协调共生原则。轨道交通空间被称为“城市的第二空间”,需要处理好其与城市原生空间的有机融合,即协调好轨道交通线路和站点与其临近区域的关系、轨道交通站点地上地下空间的关系以及不同线路换乘空间的关系。

(4) 可持续发展原则。文化具有一定的时代特性,轨道交通文化作为城市文化的时代缩影,其规划建设需要坚持“注重实施,适度超前”理念,保障轨道交通文化建设的经济性和可持续性。

城市轨道交通文化总体规划作为城市文化建设的重要工具之一,最终目标是通过轨道交通文化建设体现对城市竞争力的提升以及对城市经济发展的促进作用,同时实现对居民生活质量的提升以及凝聚社会力量的作用。因此,城市轨道交通文化总体规划编制应统筹考虑城市与轨道交通线路和站点的关系,在背景认知和现状解读的基础上,以城市总体战略定位和文化产业发展为主线,以城市文化脉络及特色文化认知为核心,以统筹城市重要的文化要素、功能片区及产业项目为重点,以特色突出、层次分明的轨道交通文化营造为特色,构筑城市轨道交通文化发展框架 (图2)。

图2 城市轨道交通文化总体规划技术框架图

(1) 以城市发展战略为基本指引,确定轨道交通文化总体定位。明确城市轨道交通社会、经济及文化层面的发展现状与目标,落实并细化城市总体规划中文化发展的要求,指引城市轨道交通文化总体定位的确定。

(2) 以城市文化认知为工作核心,形成城市文化认知地图。文化是一个城市的灵魂,如何认知城市文化是开展文化工作的核心。因此,轨道交通文化总体规划要全面梳理并解读城市文化资源,理清城市特色文化体系[6],形成城市文化认知地图。

(3) 以城市区域统筹为支撑重点,明确轨道交通线路和站点的文化主题。区域统筹旨在促进轨道交通系统与城市文化资源、功能片区和产业项目等要素的联动,强化在轨道交通引领城市发展导向下的文化功能融入,确定轨道交通线路和站点的文化主题,激活城市轨道交通文化活力,体现文化引领下的城市高质量发展[7]。

(4)以城市轨道交通文化营造为特色,制定轨道交通文化艺术导则。轨道交通文化总体规划作为专项总体规划,需要加强规划的应用性和实施性。因此,在规划中要明确轨道交通文化表达要素载体[8],制定轨道交通文化艺术导则,指导轨道交通文化装修设计。

(5) 建立健全机制保障、经济保障和技术保障等保障机制,推进轨道交通文化建设。

轨道交通文化总体规划编制在遵循传统规划理念的基础上,要紧抓城市总体规划和文化规划的技术特点,探寻规划创新的组织及技术方法。一方面,轨道交通文化总体规划作为轨道文化建设的上位规划,具有强烈的政策导向性,需要创新公众参与机制,提高规划决策合理性。另一方面,作为文化型规划,其核心是回答“有什么文化和用什么文化”,传统文化类项目的规划结论具有较强的主观性,因此规划需要加强新技术、新方法的应用,在传统定性分析的基础上引入量化分析方法,精准识别城市文化,确定线站文化主题,提升轨道交通文化的科学性。

成都市自2005年以来,已开通了6条轨道交通线路 (1、2、3、4、7、10号线 ),线路总长为226.02km,轨道交通站点有156座。在轨道交通文化营造方面,其先后采用“一站一景”“一线一主题”的设计思路,开展了单线《轨道文化艺术策划》《轨道装修设计方案》《轨道专题艺术品策划》等规划设计工作,并通过站点艺术装修、主题列车等方式展示了熊猫文化、三国文化等成都市特色文化。但随着轨道交通线路开通数量的增多,出现了市域范围内天府文化资源使用的冲突、轨道交通线路文化特色不够突出等问题,急需编制城市轨道交通文化总体规划。

此次规划以成都市城市轨道交通远景线网为对象,以“建设全面体现新发展理念的城市”为指引,坚持“以人为本、地域特色、协调共生、可持续发展”的规划原则,践行“全球视野国际标准”,建设“以人为本、安全、美丽、活力”的轨道交通文化场景。

规划采取问题导向和目标导向相结合的规划思路,通过调研,提出“明确规划目标和精准规划定位、构筑成都市全域文化底图、确定轨道线路文化主题、明确线站艺术设计导则”四大策略,为编制成都市地铁文化总体规划提供技术支撑。同时,规划强化自上而下与自下而上的融合,明确自上而下的机制保障,重视自下而上的公众参与,提升规划的可实施性。

4.4.1 明确规划目标,精准规划定位

在客观分析成都市轨道交通文化现状建设、总结国内外轨道交通文化建设经验的基础上,规划提出“璀璨巴蜀、活力天府”的总体定位,确定“打造世界级的地下文化走廊、国际范的天府文化名片、蜀都韵的流动博物馆”的发展目标,实现“看得到文明、听得到文化、触得到文气、悟得到精神、学得到知识”的轨道交通文化建设愿景。

4.4.2 萃取天府文化精华,构筑成都市全域文化底图

规划通过研究天府文化的内涵、特征以及轨道交通文化发展趋势,制定了“历史当代兼顾、蜀川特色性强、社会影响深远、区位关联度高”天府文化的选取标准 (图3),筛选出符合轨道交通文化展示利用的14类历史文化和21类现代文明的天府文化类别;随后,通过理论研究、大数据研究、问卷调研和专家评定等方法进一步选出12类最具成都特色的文化,并按照“中国气派、巴蜀风采、成都魅力”三大文化标识统筹构建特色文化体系。

图3 文化提取技术思路

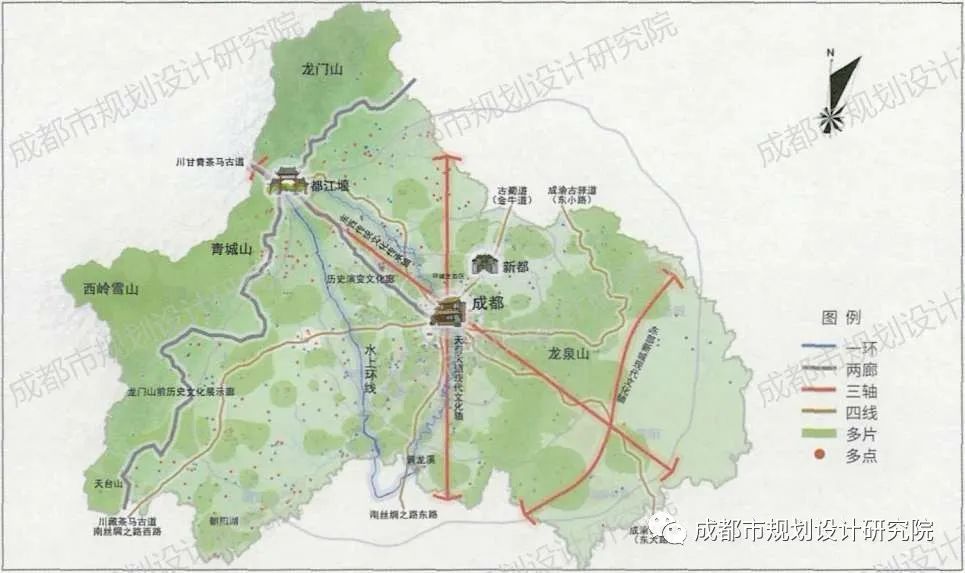

规划按照“点、线、面”要素,将成都市3000多处重要的文化资源分类分级录入数据库,形成文化资源数据库,支撑轨道交通文化可视化分析。通过理论研究和计算机量化分析,形成“一环、两廊、三轴、四线、一百六十六片、两千多点”的成都市全域文化底图 (图4)。

图4 成都市全域文化底图

其中,“一环”为串联古蜀文化遗产的水上环线;“两廊”为龙门山前历史文化展示廊、都江堰到中心城区的历史演变文化廊;“三轴”为南北城市中轴、东西城市轴线和龙泉山东侧沱江发展轴;“四线”为古蜀道金牛道、南方丝绸之路 (灵关道和五尺道)、茶马古道 (川甘青道和川藏道) 和成渝古驿道;“多片”为166处文化特征片区,其中包括成都文化集中区、都崇文化集中区、邛崃文化集中区、新都文化集中区、龙泉山文化集中区、大熊猫国家公园、天府新区科创文化集中区和东部新城现代文明集中区等;“多点”为 3000 余处文化资源点。

4.4.3 挖掘线网文化特色,确定轨道交通线路文化主题

规划通过对轨道交通线路与文化资源关联性的分析,以及轨道交通线路自身重要性分析,统筹市域文化与线网关系,明确两大类型线路:一是重要且有明确主导文化的线路,这类线路与线性文化资源或特色文化关联性较强;二是无明确主导文化的线路,该类线路一般无重要文化资源且文化数量较少。借鉴北京、武汉等城市的建设经验,结合相关部门、专家意见及成都市建设实践,规划明确以上两种类型线路的文化展示方式,即特色文化线路需明确线路主题及线路风格,普通文化线路仅明确线路风格。

针对以上两大类型线路,规划通过“直接关联法”(直接关联该主导文化作为线路文化主题及风格 ) 和“综合分析法”( 综合考虑城市功能、地域文化、线路特点等要素确定线路文化主题及风格),确定轨道交通线路文化(图5)。最终,通过对轨道交通全网和逐线的综合分析,规划确定了18条特色文化线路和28条普通文化线路 (表2)。

图5 轨道交通线路文化主题确定技术方法示意图

表2 特色文化线路和普通文化线路文化主题

4.4.4 明确轨道交通艺术导则,促进轨道交通线站艺术实施

在明确线路主题及风格的基础上,规划对“线路统一性、站点特色性、文化协调性和展示创新性”四个方面形成明确的控制与要求 (图6),形成艺术设计导则,落实文化主题并指导装修设计。

图6 成都市轨道交通文化总体规划

艺术设计导则控制图

其中,在线路统一性方面,重点明确文化符号、色彩风格和主题列车,作为线路统一性控制要素,并明确特色文化线路控制全部要素、普通文化线路控制色彩风格。在站点特色性方面,综合分析文化性、人流量和可实施性3个指标,从全网综合排名前10%的站点中选取14个站点作为城市级重点站,将综合排名前20%的146个站点作为重点艺术站,其余554个站点作为艺术站。其中,特色文化线路城市级重点站的比例为 5%以内,重点艺术站的比例为 15%~ 20%,艺术站的比例为 80%~ 85%;普通文化线路城市级重点站数量结合实际设置,重点艺术站的比例为 15%以下,艺术站的比例为 85%以上。规划在站点层级划定的基础上,明确不同层级站点的空间设计、文化展示及建设成本等控制要求。在文化协调性方面,通过文化协调、建设协调和空间协调等方法,保证不同文化线路、换乘站间的文化融合,现全网文化协调。在文化展示创新性方面,通过运用新型材质、先进技术等方式,创新展示形式、丰富展示效果。

4.4.5 完善机制保障

在机制保障方面,成都轨道集团成立文化艺术领导小组,对轨道交通文化建设关键项目成果进行审查,全过程对轨道交通文化建设工作进行指导和把关,有效提升了轨道交通文化建设统筹协调力度。在经济保障方面,结合成都市实际情况,按照高艺术方案设计标准提升公共区装修设计费用,装修设计费用由已建线路1800元/平方米提升至2500~6000元/平方米。同时,积极引进公共艺术基金会等非营利组织,并鼓励广大人民群众直接赞助或资助文化艺术建设。在技术保障方面,组建文化策划—城市规划—装修设计的联合体,聘请文化顾问,高水平编制规划,并与相关规划、设计和施工单位建立长效的技术服务机制,保障轨道交通文化建设的持续发展;明确轨道交通文化建设中采用装修设计施工一体化招标模式,提高轨道交通文化的完整性和特色性。

当前,我国对城市轨道交通文化规划层面的研究较少,本文通过借鉴国内外轨道交通文化的建设经验,结合成都市实践探讨了城市轨道交通文化总体规划的编制思路及方法,为其他城市轨道交通文化的规划建设提供了参考,具有一定的现实意义。然而,轨道交通文化极富地域特征,且各地轨道交通线网空间特征差异较大,因此需要进一步完善轨道交通文化总体规划的编制方法和技术体系,提升我国轨道交通文化建设的水平。

参考文献

[1] 刘广武.城市轨道交通文化概念探讨 [J].城市轨道交通研究,2011(3):19-21.

[2] 申玉生,王英学,周佳媚,等.城市轨道交通文化与艺术 [M].北京:中国铁道出版社,2015.

[3] 王虎,毛琳.城市轨道交通与地域景观文化的融合发展 [J].城市建设理论研究:电子版,2017(12):114-115.

[4] 周颖.南昌市地铁文化内涵与视觉表达方式探究 [D].南昌:江西师范大学,2016.

[5] 北京市规划委员会.北京地铁公共艺术 [M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[6] 张松.城市文化的传承与创生刍议 [J].城市规划学刊,2018(6):37-44.

[7] 胡垚,吕斌.城市地铁网络特征分析及类型划分 [J].规划师,2013(5):96-101.

[8] 蒋巧璐,刘堃.香港地铁站点地下公共空间组织模式 [J].规划师,2016(7):98-104.

原文刊载于《规划师》2019年第18期,

如需转载请联系原公众号

(规划师,ID:guihuashizazhi)。

【好文推荐】回归民生的城市有机更新实践与模式探索——以成都市青羊区为例

【好文推荐】生活垃圾焚烧发电厂“邻利型”运营管理模式探索——暨国内先进生活垃圾焚烧发电厂调研启示

【好文推荐】城市开发边界划定工作的难点及核心要求研究——以四川省为例

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【好文推荐】成都市轨道交通文化总体规划编制方法研究

规划问道

规划问道