文章转自:精装中国

薛孔宽

中国建筑学会生态人居委员会主任、北京新型材料建筑设计研究院原院长、新型材料应用技术中心主任、教授

薛孔宽先生认为,大自然提供给人类的一切都是有限的、有条件的,要了解自然、敬畏自然、顺应自然、保护自然,只有不断寻求人与自然和谐共生之道,人类才有未来。

人居的安全性、健康性和舒适性是人类生存的基本需求,疫情是人与自然生存发展平衡过程中的必然现象,认识、反思、改变是人类最应该做的。

一、践行生态文明与生态人居

1、生态人居是生态文明社会的缩影

新时代,社会转型开始步入新征程,而生态人居是生态文明社会的缩影。

生态人居是基于发展的理念,在特定条件下,以尊重自然、依托经济、培育社会为前提,既满足人类栖居生活的基本需求,又具备可持续发展能力的人居环境空间体系。

若将“人居空间体系”比喻为一棵树,则生态为根(本),要基于生态文明观,系统融入生态+;绿色为茎(纲),要把握发展主方向,践行道路可持续;健康为叶(目),要让人居环境更舒适,人与自然可共生。

根据晋朝杨泉《物理论》中所说:“秉纲而目自张,质本而末自从”,只要抓住事物的根本,其他旁枝末节就自然会被带动。

2、开创基于生态文明观的城乡建设新格局

基于生态文明观,中国的城乡建设正在开创新的格局,我们面临的挑战是前所未有的,以经济建设为中心、唯GDP论高低的状态正在发生改变。

面对城乡发展现状,如何避免城市病,实现城乡一体化发展,我们需要探讨一条新的路径。

未来城乡发展的趋势和标准将是一个崭新的概念和景像,基于生态文明观的城乡建设新格局,将使未来城市和乡村都面临着一场精彩的变革。

3、前四十年改革开放建设,后三十年创新转型修复

(1)城乡建设四十年间,带来了巨大成果与欠缺

2019年中国国内生产总值约为99.08万亿人民币(约14万亿+美元),是改革开放初期1978年3645亿人民币的272倍,城市的发展更是日新月异。

随着全国交通、通讯条件的改善,城乡生活水平得到了快速的提升,但同时也暴露了高速发展中的工业文明社会隐含的弊端,资源的过度消耗,环境的严重污染,城市的常态拥堵,城乡的明显差距等问题相继出现,尤其是环境的严重污染,已经影响到人们的生活和健康。

2018年世界卫生组织发布2017年全球4300座城市的PM2.5空气指数,从2013年至2017年,虽然北京从全球最污染城市排名第40位降到187位,但空气污染的状况还没有的到根本的转变。

宏观上看,按照世界卫生组织的空气质量标准,全球90%的人口生活在污染环境中,即便是在欧盟,80%的城市空气污染超标,中国的城乡环境改善更是任重道远,这也让我们不得不反思工业文明时代的功与过,以及人类如何才能健康持续的生存下去。

(2)未来三十年创新、转型、修复的责任

未来的三十年,我国的生态修复与恢复性“新型城镇化”建设应主导经济与社会发展的方向,“尊重自然”、“人与自然和谐共生”的根本性原则将促使我国目前的城乡建设和经济社会的发展模式面临着极其痛苦的转型过程。

基于自然、经济、社会复合生态系统的承载能力,将是城乡发展应遵守的基本准则,面对中国城乡发展现状和国情,我们亟待全面践行“生态+”,加速完善生态文明立法,急需建立与完善相关体制机制,建立适宜生态文明建设的国家与行业法律法规,切忌用传统的工业文明思维和规则,主导与衡量生态文明的行为。

4、人居环境开始从工业文明走向生态文明

发达国家300年左右的工业文明历程,在数代人不同时期的践行中不断得到了适度的协调与平衡,使之尚未达到或体会需要急切转型的程度。

发展中国家,以中国为例,仅仅数十年的工业高速发展的赶超历程,在同一代人的努力中,近代工业发展路径已被体会并显现出不可持续的弊端。

欠发达国家中,以非洲国家为例,继承着传统的发展思维或跟随与借鉴着发达国家和发展中国家的经验和进程。

5、乡村振兴与城乡一体

当前,经济社会的发展急需补短板,城乡建设的趋势是:城市应该做减法,应在全面核定承载能力的前提下,进行生态恢复与修复性建设;乡村要做加法,在充分把控承载能力的条件下,进行“新型城镇化”生态建设,并且城市和乡村建设都要建立在生态人居建设的基础上,以打造具备可持续发展能力的人居环境空间体系。

人与自然要和谐共存,共筑生态底线,开展基于自然、经济、社会复合生态系统承载能力的城乡建设与改造。在城乡建设领域,谈生态、讲绿色、论健康已成为产业转型发展的导向,行业发展正在逐步迈向基于生态文明观的方向。

近年来,生态城市、海绵城市、智慧城市、新型城镇、特色小镇、生态建筑、生态建材、绿色建筑、绿色建材、节能建筑、健康建筑、被动式建筑、零能耗建筑、超低能耗建筑等,充分展示了行业发展正在迈向基于生态文明观的方向。

二、城乡人居环境建设与改造

1、新型城镇化(乡村振兴)的生态人居产业链(生态+)

城乡生态人居产业链主要包含三个方面,分别是生态城镇(推进城乡一体平衡格局)、生态建筑(主张有效节约资源能源)、生态建材(倡导生态产品组件产业),对应着三个重要节点,即新型城镇、新型建筑和新型材料。

2、城乡生态人居产业链的市场与潜力

城乡生态人居产业链基本由三个关键节点构成,首先是推进城乡一体平衡格局的新型城镇定位,为战略基础;其次是主张有效节约资源能源的新型建筑的创新,为技术基础;第三是倡导生态产品组件产业的新型材料的拓展,为产品基础。

城乡生态人居产业链的三个节点需要建立彼此交融的关联关系,城市的减法和乡村的加法都应建立在生态人居建设的基础上,从城乡现状和转型趋势分析,权益、机制、资产都将围绕着城乡居民生活环境的改善与快速提升展开。

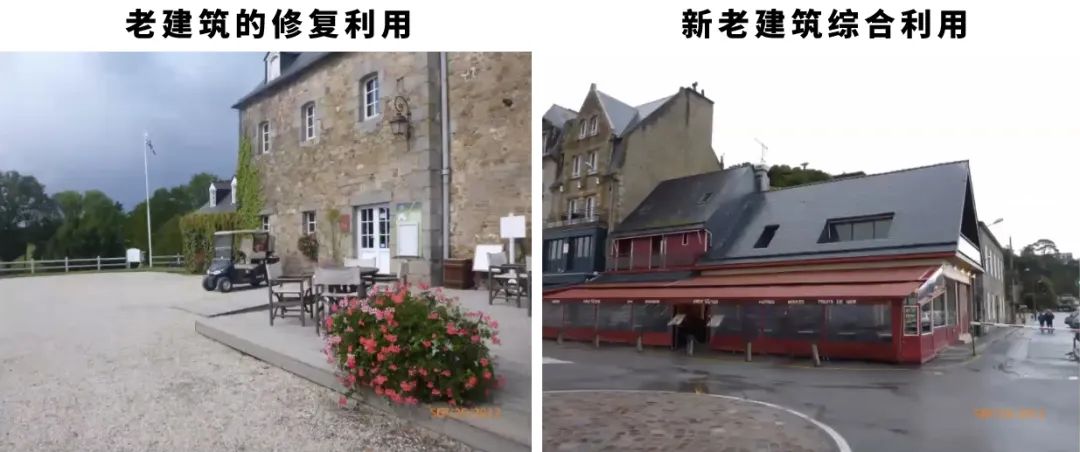

既有建筑利用(法国)

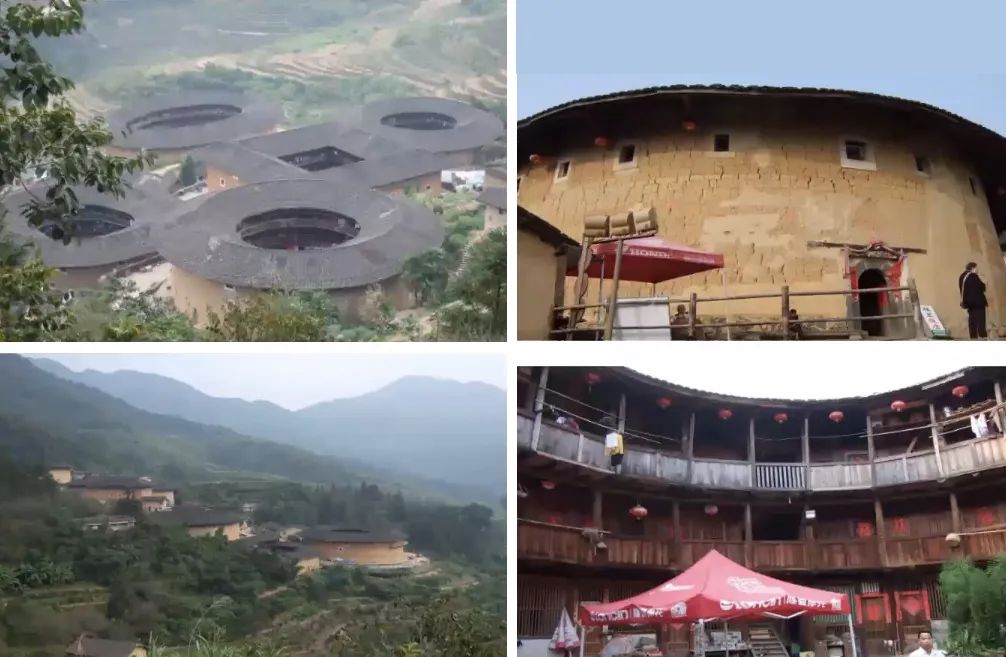

既有建筑利用(福建土楼)

既有建筑利用(北京慕田峪村与司马台村)

三、城乡人居环境的发展趋势

1、人居环境与能源发展的关系

首先,人居环境的改善和提高需要能源支撑,从原始人居环境到现代人居环境的需求转变与舒适度提升,都要依附于能源的支撑。

其次,能源的发展受到资源与环境的制约,当前人居环境的能源需求量与消耗方式已经开始影响到自然资源与环境的可持续性。

根据《中国能源发展报告2018》中显示的信息,2018年全年,中国全社会的能源消费总量为46.6亿吨标准煤,其中消耗的煤炭高达37.7亿吨(全球最大的煤炭消耗国),天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%。

中美人均综合能源消费差距近3.5倍,目前中美家庭生活用电能耗相差近4-5倍,虽然有生活方式、用能途径的差异,但未来家庭用电能耗的基本需求和提升趋势是明确的。

同时,由于人们对生活舒适度的追求和向往是相同的,也是必然的,因此未来30年内中国家庭人均生活用电能耗将会持续提升,中国人居环境能源消费同样需要在能源结构和能源效能两个方面实施改善和提升。

2、未来30年中国城乡建设要避免步入“伪节能”的误区

环境污染影响着人居环境对能源的利用,人居环境舒适度对能源的需求量不断提升,而能源消费对环境的污染又在加剧,要以生态文明的理念实施节能减排措施,防止以节能为目标的附加能源耗费。

能源的匮乏影响着人居环境对能源的需求,目前能源的低效能利用与资源的匮乏对未来人居环境所需能源的合理高效利用提出了更高的要求,城乡建设需要积极践行生态发展,推进可再生能源的利用。

3、传统建材和新型建材的应用与前景

未来,无论是在传统的建筑材料还是新型的建筑材料的应用中,都应该下功夫。

目前,独立功能材料产品仍在广泛的使用中,主要应用在传统建筑体系中,占比近70%,具体包括木竹藤、土砂石、水玻陶、刚铝材等。

此外,一些新型的复合型的功能构件产品应用比例也在不断提升,整体使用占比约为15%,主要在预制节能建筑中使用,包括满足保温、隔热、隔声等基本性能要求且由多种材料复合而成的墙板(体)、楼板、屋面、门窗体系,以及工厂化制作的其他建筑构件体系等。

同时,随着装配式建筑的发展,特定功能单元产品的应用也在积极推进,占比已经接近10%,具体指由工厂或现场组装并具备整体拼装的人居建筑功能单元,如整体厨房、卫生间、卧室、客厅、书房、车库等功能空间。

另外值得一提的是,完善的人居环境空间体系产品的使用,已经成为近期发展的主流和未来人居环境发展的方向,目前占比接近5%,包括由生态环境建材组合或复合,可满足复合功能建筑构件和特定功能人居单元制造或组装的需求,以建造具备完善的人居环境空间体系产品。

四、需要关注的要点

中国城乡建设的转型趋势,已经转向全面树立生态文明观并践行城乡生态人居建设,而生态人居建设的基本原则必须以自然、经济、社会复合生态系统平衡为准则。

同时,人居环境对能源的需求和消费理念应以满足当代人居舒适度需求为基准,理性的改善和提升人居环境需要因地制宜,并以最佳的生态系统平衡为标准。

展望未来,城市(生态修复)改造和乡村(生态建设)振兴,将展现出极大的市场潜力。

后 记

薛孔宽

中国建筑学会生态人居学术委员会主任委员、教授级高工、中国建材北京新型材料建筑设计研究院原院长兼总工、当代中国杰出工程师、中国科学院生态环境研究中心客座研究员、住房与城乡建设部科技发展促进中心特聘专家、“绿色北京绿色行动”宣讲团成员、住房与城乡建设部干部学院兼职教授、清华大学、北京林业大学、北京交通大学校外兼职教授、中国建材工程建设协会常务理事、中国生态学会理事、中国房地产业协会专家、中国亚洲经济协会绿色建筑建材委员会副会长。

30余年来一直致力于研究与践行城乡生态人居建设模式,系统提出“生态人居”工程的基本理论和技术方法,主持完成数十项中小城镇、风景旅游区、居住区、工业区的生态建设规划与设计。主持并完成了十余项国家攻关、省、部级科研开发项目,主持行业标准的编制,曾获得多项省部级科技进步奖、发表论文和专题报告100余篇。

合作:18515058855(微信)

邮箱:xcyczjs@163.com

扫描二维码关注

原文始发于微信公众号(乡村与城镇建设):薛孔宽:城乡建设将进入生态人居新时代

规划问道

规划问道