《敦煌画研究》为日本东方学院东京研究所研究员松本荣一先生(1900—1984)所著,原书为日文写成,1937年由日本东方文化学院东京研究所刊行。1939年,作者以此文获得了东京大学文学博士学位。1942年,此书获得“日本学士院恩赐奖”。本书是松本荣一先生长期调查流散世界各地的敦煌绘画,并参照伯希和敦煌石窟图录等石窟资料,对各种敦煌绘画进行系统图像学研究的成果。

本书为精装本上、下两册,上册是对敦煌画的图像志研究,以文字为主,辅以部分图版;下册是配合上册使用,全为图版,以数量众多的清晰彩色大图,来展现上册正文部分所提到的敦煌绘画。同时,下册中亦以大图形式重现了发现于敦煌但现存海外博物馆的绢本画、纸本画以及幡画等图像材料。作为第一部系统研究敦煌图像的经典著作,对研究者而言,本书无疑是一部严肃的学术著作,具有里程碑式的典范意义。对更大多数的普通读者来说,此书亦是理解敦煌绘画的重要参考书,其以言简意赅的语言试图为读者呈现这一主旨——该如何读懂敦煌画。值得推荐给所有对敦煌画感兴趣的读者!

敦煌研究院院长赵声良先生为《敦煌画研究》题词

作者

松本荣一(1900—1984),1923年毕业于东京帝国大学(今东京大学)文学部,曾在欧洲调查斯坦因、伯希和、勒考克等收集品。1930年任东方文化学院东京研究所研究员,1937年出版《敦煌画研究》,1939年以此书获东京帝国大学文学博士学位。1942年《敦煌画研究》获“日本学士院恩赐赏”,1949年松本荣一任美术研究所所长,1959年任东京艺术大学教授。松本荣一一生的研究均与敦煌和西域佛教艺术有关,发表论文六十余篇。

译者

林保尧,1947年生于台湾省新竹县。1974年毕业于淡江文理学院东语系,1982年日本筑波大学地域研究科硕士,1986年于筑波大学艺术学研究科博士课程修了,1995年,获日本筑波大学艺术学博士学位。1985年至2013年供职于台北艺术大学美术史研究所,2014年至今,任台北艺术大学名誉教授。主要专著及译著有《法华造像研究》(台北:艺术家出版社,1993),《魏书释老志研究》(塚本善隆著,林保尧译,台北:觉风佛教艺术文化基金会,2007)、《西域美术:大英博物馆斯坦因搜集品(敦煌绘画一、敦煌绘画二)》(罗德瑞克‧韦陀著,林保尧译,台北:艺术家出版社2014、2019)等。

赵声良,1964年生于云南省昭通市。1984年毕业于北京师范大学中文系,同年到敦煌研究院工作。2000年3月,在日本成城大学获文学硕士学位(美术史专业)。2003年3月,获日本成城大学文学博士学位(美术史专业)。现为敦煌研究院院长、研究员、学术委员会主任委员。主要著作有《敦煌壁画风景研究》(北京:中华书局,2005)、《敦煌石窟美术史(十六国北朝)》(北京:高等教育出版社,2014)、《敦煌石窟艺术简史》(北京:中国青年出版社,2015)等。

李梅,原籍山东青州,生于甘肃兰州,日本筑波大学大学院人间综合科学研究科世界遗产学博士后期课程在籍,主要研究方向为佛教美术。曾翻译樊锦诗《敦煌石窟》、《中国国家博物馆》、浅野胜人《融冰之旅:日本原政要北大演讲录》等著作。

序言

敦煌研究院名誉院长 樊锦诗

佛教产生于印度,其后又从印度向周边的中亚、东南亚以及中国等地传播,而佛教艺术也随之传播到这些地区,从而形成了各地富有地方特色的佛教艺术,成为东方文化艺术中的重要内容。佛教艺术从最古老的印度算起,至今已有两千多年的历史,今天我们研究和探讨中国古代艺术时,特别是像敦煌石窟这样重要的佛教遗迹,就不能不了解佛教艺术的源流,不能不了解佛教艺术中所包含的印度文化、中亚文化等方面的因素。

自公元前一世纪左右由中国到西方各国的“丝绸之路”开通以后,东方与西方的政治、经济、文化诸方面就开始了长期而广泛的交流,佛教艺术也在丝绸之路沿线留下了很多重要的文化遗迹。在中国,佛教传入以后,来自中国和印度、西域的历代高僧孜孜不倦地翻译了数量惊人的佛教典籍,在今天古印度及古代中亚文字的佛经传世极少的情况下,这些汉译佛典为世界的佛教历史留下了十分宝贵的资源。而佛教在印度、中亚、中国都与当地文化相结合,形成了富有地域特征的佛教文化。这些富有特色的佛教文化一方面表现在文字典籍资料中,一方面更表现在大量的寺院、石窟雕刻和壁画艺术中。而在千百年的历史变迁中,文字资料往往是最容易被损毁的。各地的寺院、石窟遗迹虽然也大多被毁,但相对来说,还保存了不少。于是这些残存的文化遗迹,往往就是我们认识古代佛教文化的重要依据。

由于历史的原因,欧洲学者对印度、中亚等地的考古和艺术研究发展较早,从十九世纪末开始,欧洲学者便陆续到印度、中国以及中亚各地进行各种形式的探险、考察活动。其中有部分学者对佛教艺术作过较为深入的人类学、考古学和艺术学等方面的研究,出版过很多具有参考价值的艺术著作。二十世纪以后,日本学者也对印度、中国和丝绸之路沿线的遗迹展开了研究,并取得了很多成果。在近代的一百多年间,由于自然的和人为的各种因素,造成了各地的文化遗迹不同程度的被毁,于是,最早对这些文化遗迹进行考察研究而形成的著作又有了一层特别的意义。

他山之石,可以攻玉。国外学者的诸多研究成果及其研究方法,对于我们今天的学术研究都具有参考价值。特别是由于语言条件的限制,中国还有很多学者不能直接参考国外学者们已有的成果,有鉴于此,敦煌研究院开始有计划地翻译出版国外有关佛教艺术与敦煌学的著作。我们希望通过翻译介绍这些国外学术名著,促进今天的佛教艺术和敦煌学的研究。

译者序

台北艺术大学名誉教授 林保尧

《敦煌画研究》一书,问世至今,已届八十年,确是学术界罕见的长青名著。

此部著作为松本荣一所著,于1937年3月出版。1939年,松本荣一以此部著作获得文学博士学位,1941年被授予日本学术界最高的“日本学士院恩赐赏”。由此可知,此部著作在当时日本学术界的地位。事实不止于此,即使在西方的东方学者之间,它亦获得高度的学术评价;不但西域美术,甚至亚洲佛教考古学、佛教史学等领域,作者亦赋予崭新的研究成果,其促进了日本佛教美术史的研究跃登国际舞台。简言之,松本荣一的此部著作,不仅是敦煌艺术研究领域的开山奠基之作,其本人更是东方美术史学的泰斗。

《燉煌畵の研究》 松本荣一 日本东方文化学院东京研究所 1937年

《燉煌畵の研究》主书名页

就敦煌画的研究而言,松本荣一书中的每一课题,在今天优越的学术条件与资源下,几乎都可以再加深度的探索,甚至超越他的成果;然而就敦煌艺术的研究面向、相关课题与其宽广度、纵深度而言,至今实在尚未有人可以超越他,像他一样涉及如此多元且跨越不同领域的各类课题,以及达到如此深度。事实上,松本荣一终生未到过敦煌,然而书中关于华严教主卢舍那佛图、灵山释迦说法图、双身佛图、炽盛光佛并诸星图、兜跋毗沙门天图等研究成果,至今仍为学界热议并引用。例如,斯坦因、伯希和自敦煌藏经洞带走的大量敦煌绘画,终于在半世纪后,由日本讲谈社于1982年起,在十余年时间里陆续出版了五册国际版的彩色大型本《西域美术》(英文、法文、日文),其中前三册为大英博物馆藏斯坦因搜集品,后两册为吉美博物馆藏伯希和搜集品。若读其文本及四百五十余幅的藏品图说,仍然可见处处引用松本荣一之说。换言之,其说至今仍然在坚实有力地贡献着学界。

以下,不妨一览松本荣一的学思历程。1900年3月10日,他出生于中国台湾,其后因其父松本胜太郎的工作关系,回到日本居住。其本籍为广岛县吴市,1917年毕业于县立吴市第一中学,是年入第一高等学校,1923年毕业于东京帝国大学文学部美学美术史学科。一高入学的翌年(1918),参加“夏期大陆旅行团”,七月于下关出发,旅行朝鲜、中国一个月。最后于青岛与友人一行告别,独自在仁川港上陆,再到朝鲜各地旅行。次年(1919)夏天第三次前往朝鲜,寻访史迹、古寺等,并同时前往父亲工作的地方咸境北道清津,于俄罗斯领事馆办了手续,由海路到了海参崴。事实上,这段年轻时的海外旅行,对其生涯有着极大影响。

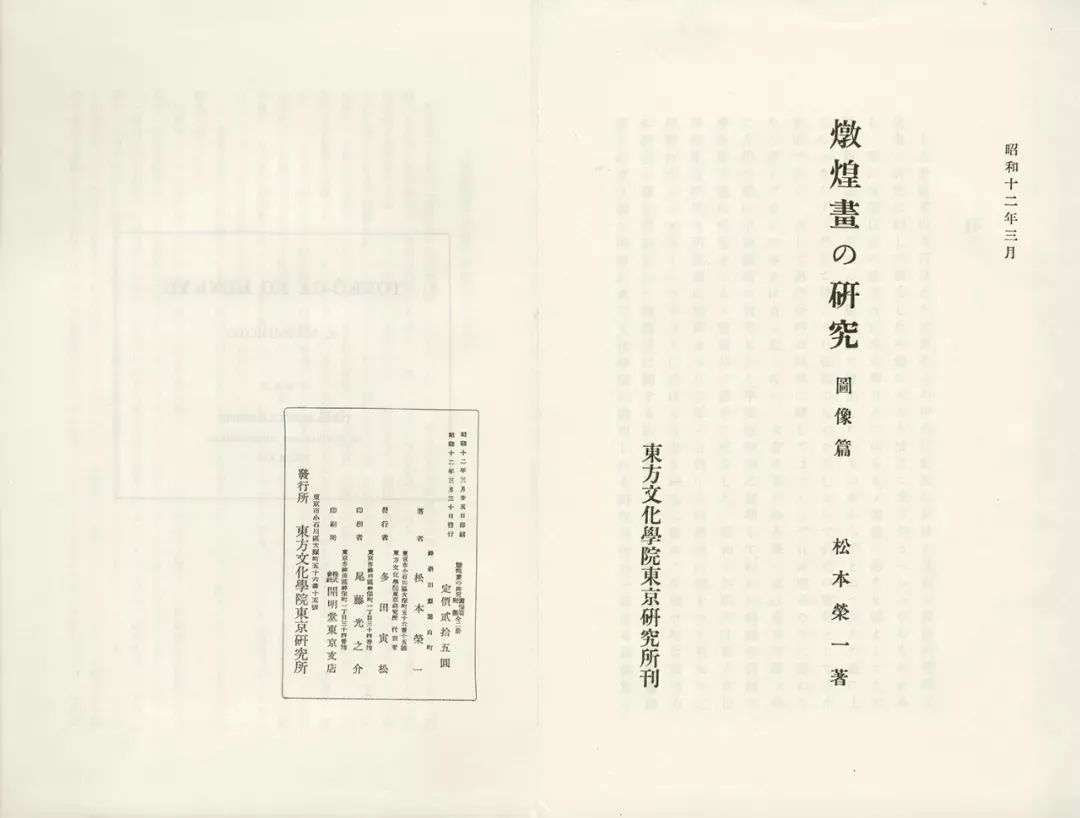

十二面六臂观音经变(1924.57.14) 美国哈佛大学藏

一高第三年时,在读完1912年出版的橘瑞超《新疆探险记》后,松本荣一便在此书底页写下了读后感,即“一次都未踏上西域之地者,非男人。法显是男人,橘瑞超是男人,荣一出生此处,已有二十余岁,西域之地,当为埋葬枯骨之处焉。大正八年。”此年是大正八年(1919),正是松本荣一要进大学之前的那年,可知在进入大学之前,松本荣一就已埋下一生攻读西域美术的坚实种子了。事实上,在那时其便已道出立志投入西域和敦煌美术研究的决心了。

大学毕业后,1928年至1929年,松本荣一前往伦敦、巴黎、柏林等地博物馆、图书馆参观访问,以二十世纪初期西方斯坦因、伯希和、格伦威德尔、勒柯克、奥登堡等探险队自西域、敦煌等带走的大量文物作为调研对象,作了第一手的调查与记录。这次在欧洲各地孜孜不倦进行现场考察所积累的基本功,对其后一生的学术研究,功莫大焉。1930年回国,松本荣一即被推荐为东方文化学院东京研究所研究员,旋即在泷精一指导下,展开计划性的研究,前两年以新疆古画为主,后两年则是尝试与其关系密切的敦煌画研究。其后于1937年出版的,是侧重于后者的敦煌画研究成果。

莫高窟285窟

松本荣一本人终生未踏入敦煌莫高窟,却与敦煌文物研究所所长常书鸿有着极为密切的交流。1957年,常书鸿率敦煌艺术展览团出访日本,两人有过交流,在常书鸿的著作《敦煌艺术》(同朋舍)第78页,有记下一段故事:原来,松本荣一对莫高窟第285窟一直有个疑问,曾说到:“第285窟虽从各种图版知其内部样子,但是常书鸿初次到敦煌时,内部状况到底如何?特别是中央方形基坛的遗迹又是什么样的呢?”为此,他很想请教常书鸿。当然,若能前往,常书鸿会带着他直接亲眼看一幅幅的壁画,然而由于身体原因,松本荣一终其一生都未能前往莫高窟一睹他终生挚爱、钻研的敦煌壁画。

另外,顺带一说本书译述经过。1979年9月笔者前往筑波大学艺术学研究科,欲修习佛教美术。指导教授林良一很轻松地说:“可先读读东京大学毕业的学长松本荣一的《敦煌画研究》。”这是我首次认识此一巨著。一年后,教授列出的必读书单,除塚本善隆的《魏书释老志研究》、小野玄妙的《佛教美术与历史》之外,第三本就是松本荣一此书。之后,直到1985年我回到台湾教学授课,此书都是片刻不离的案头书。2001年起,有学生需要过往授课时的日文中译讲义稿时,我才开始思考将此书作为教材,有计划地在佛教美术文献解读、东西艺术文明交流、石窟艺术等专题授课中,与研究生一起研读,以方便大家。一直到2011年,此书的中译初稿终于在授课间隙一步步地处理完。

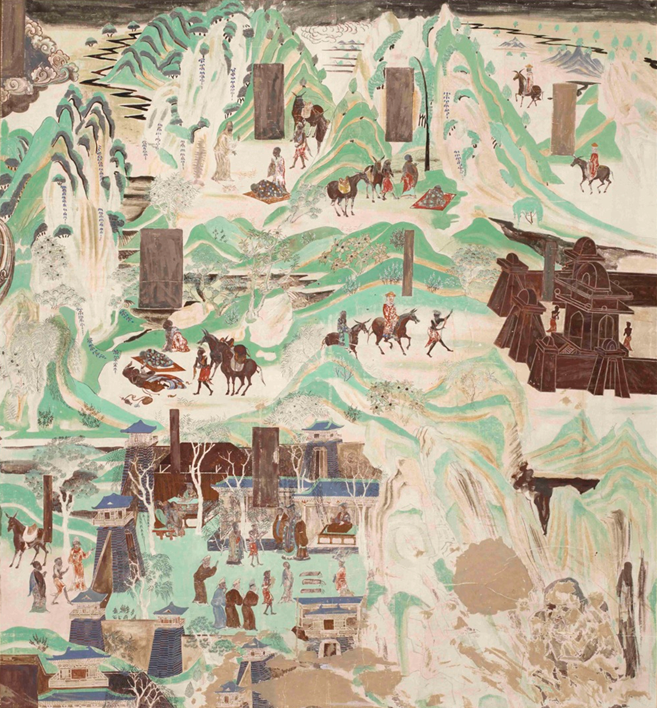

莫高窟第217窟壁画“化城喻品”

一般研究所的美术史专业,专任老师的授课讲义,“西美”不用说,皆是外文;“中美”则是英、日文,提论之前的学科考,亦是此两种择其一,故修日文已是“中美”同学们的共识。接着,同学的研讨报告则是中文为尚。我在授课日文教材时,先以一段落为一单元,一行一行地译出,之后再重复一次,同学有疑问的,会将此段再次译出,且相互讨论。授课期间,均留有录音。2001年起,得小型计算机、录音笔等电子产品的功能之助,可更快速地进行译文的处理。再者,课前课后一定要有读书会,课前学长们会带大家先作备课,课后分工分段录入,汇整后于下周上交,我再加以修订,之后,重复修订两次或三次,就成了每周进度的暂定稿,期末则由轮值同学汇总完稿。这次交上的,就是这个汇整稿。

降魔变(Pelliot chinois4524)

记得是2008年的五六月间,赵声良受聘到台南艺术大学,其间亦受邀到台北艺术大学美术史研究所专题讲演。当时,赵声良见到研究生们忙于整理此书某一章节的排印稿,便谈起此书整理后出版的可能。2013年我退休后,便尝试将此书多年的研究生整理稿,汇集起来,再加原书引用的《大正藏》原文,请研究生们分头一一校对处理,终于编出其实极不成熟的“初译稿”,未再加修正,于翌年(2014)寄给在敦煌研究院的赵声良。

此“初译稿”,直白地说,是很不成熟的。与研究生们一起研读的整理稿,由以往经验知,若不再修正两三次是无法读懂的。像此书中的“佛顶曼荼罗”一节,因有需要,经我修正了三次,再经两位研究生校对,才刊出在学报上。因此,此书后段的大量修正、校对与处理,是极为繁重又艰难的工程,还有数量庞大的图片需要重新找寻,编号需要核对等,说实在的,非赵声良团队,无能承之,更无法成之。事实上,2014年“初译稿”寄出后,我就一直愧歉着,个人不才,且力量薄弱,幸运的是,有着赵声良这么一位执着又坚持的道友。

莫高窟第158窟壁画“弟子举哀图”

近日因举办为期三天的第22届亚洲佛教艺术研习营,直至9月4日晚间才打开信箱,读到赵声良于前一日上午所发的邮件,略谓:“前次(6月30日)敦煌相会,来去匆匆,只惜未能从容相叙。《敦煌画研究》一书的译稿,今年已交浙江大学出版社。去年由该出版社申报国家出版基金,已获国家基金支持。”至此,长达十八年的翻译整理工作,终划下句号,真令人欣喜。依赵声良信件指示,即“为此书写一篇序,谈谈松本荣一的学术意义,另外也讲讲翻译的经过”。后学自知力有未逮,难当此任,出于无奈,不得不勉为其难,草成此序。疏误在所难免,恳切期望读者谅察。

2018年9月7日

目录

绪论/001

第一章 敦煌画各种变相的研究/005

第一节 阿弥陀净土变相及观经变相/005

第二节 观经变相未生怨因缘图相/030

第三节 药师净土变相/039

第四节 弥勒净土变相/057

第五节 法华经变相/068

第六节 维摩经变相/088

第七节 报恩经变相/099

第八节 华严经变相/112

第九节 父母恩重经变相/117

第十节 牢度叉(劳度差)斗圣变相/120

第十一节 其他各种变相/125

第二章 佛传图及本生图/127

第一节 佛传图/127

第二节 本生图/150

第三章 尊像图中特殊类型的研究/175

第一节 华严教主卢舍那佛图/175

第二节 双身佛图/188

第三节 灵山释迦说法图/194

第四节 炽盛光佛并诸星图/199

第五节 水月观音图/202

第六节 延寿命菩萨、无障碍菩萨、常举手菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨及引路菩萨图/208

第七节 被帽地藏菩萨图/215

第八节 十王经图卷/234

第九节 兜跋毗沙门天图/242

第十节 行道天王图/267

第十一节 日前摩利支天图/272

第十二节 多子塔图/276

第十三节 须弥山侧阿修罗王图/282

第四章 罗汉及高僧图/287

第一节 十六罗汉图/287

第二节 迦理迦像/293

第三节 达磨多罗像/295

第四节 高僧像/301

第五节 志公像/301

第五章 密教图像研究其一(曼荼罗及坛城图)/307

第一节 护诸童子曼荼罗/307

第二节 佛顶曼荼罗/313

第三节 四印曼荼罗/332

第四节 三昧耶曼荼罗/334

第五节 观世音陀罗尼轮曼荼罗/335

第六节 陀罗尼轮曼荼罗三种/337

第七节 随求曼荼罗/339

第八节 版画随求陀罗尼轮曼荼罗/342

第九节 随求尊位曼荼罗/345

第十节 曼荼罗残片/349

第十一节 坛城图/349

第十二节 尊胜法坛城图/353

第十三节 修请观音法图/354

第六章 密教图像研究其二(各种尊像)/357

第一节 阿弥陀曼荼罗及莲华部八尊曼荼罗/357

第二节 千臂千钵文殊菩萨图/365

第三节 千手千眼观音菩萨图/367

第四节 十一面观音图及九面观音图/386

第五节 不空索观音图/397

第六节 如意轮观音图/403

第七节 金藏菩萨图/410

第八节 宝手菩萨图/411

第九节 马头观音图/412

第十节 摩诃迦罗天图/413

第十一节 摩醯首罗天图/416

第十二节 鸠摩罗天及那罗延天图/419

第十三节 乌枢沙摩明王图/423

第十四节 诃梨帝母图/428

第十五节 婆薮仙图/430

第七章 密教图像研究其三(护符、印契图及其他)/433

第一节 护诸童子护符/433

第二节 画符/437

第三节 印契图/440

第四节 十指异名图/441

第五节 普劝供养受持笺(阿弥陀、观音、文殊、普贤)/443

第六节 绘历/446

第七节 三角形纸片密教图像/448

第八章 外教图/451

第一节 观相图卷及其他/451

第二节 景教人物图/452

后记/461

书影

敦煌画研究

[日]松本荣一 著 林保尧 赵声良 李梅 译

浙江大学出版社 2019年9月

ISBN 9787308190800 定价 980元

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨敦煌画研究

规划问道

规划问道