何谓“有全球影响力的科创中心”?韩正解释说,一要具有全球影响力,二要聚焦科技创新,突出创新驱动发展,三要充分体现中心城市的集聚辐射功能。

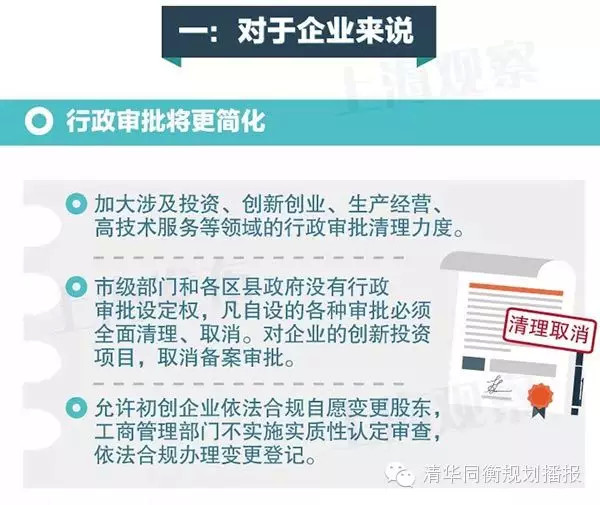

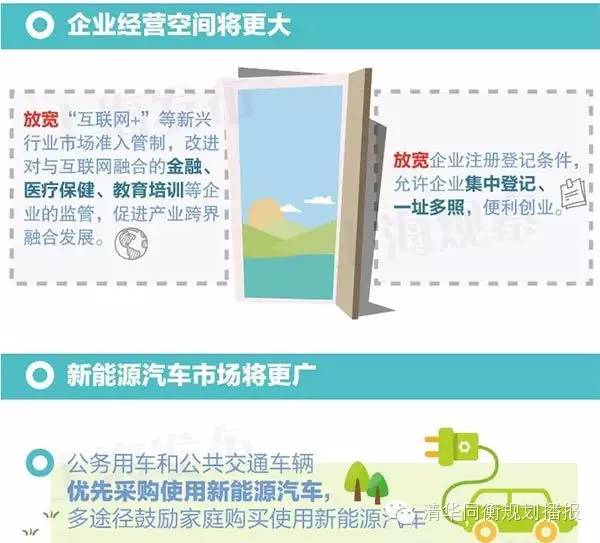

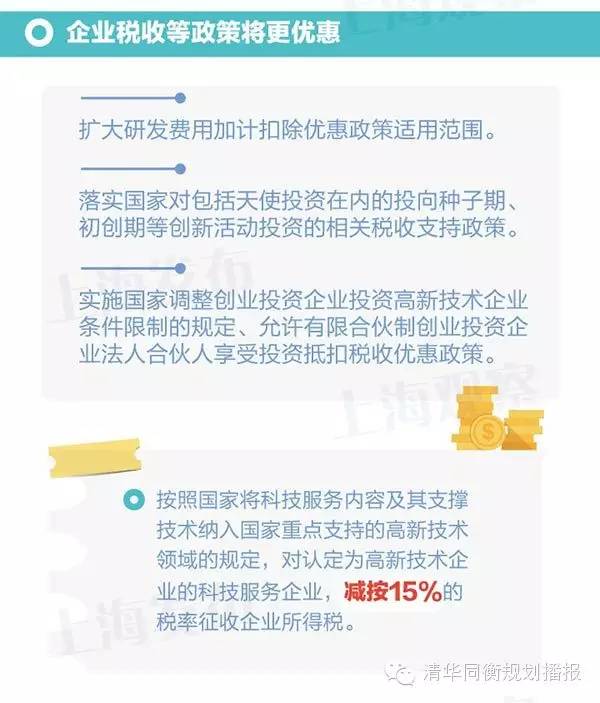

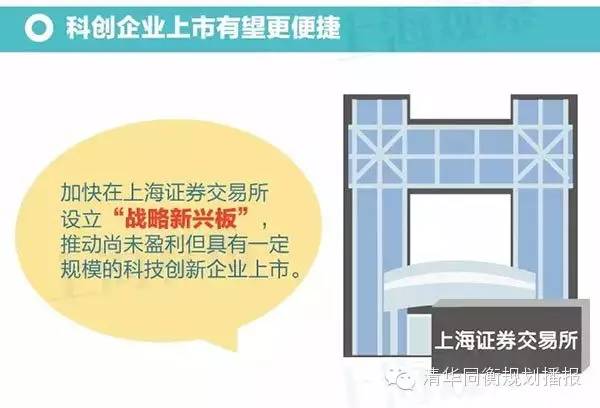

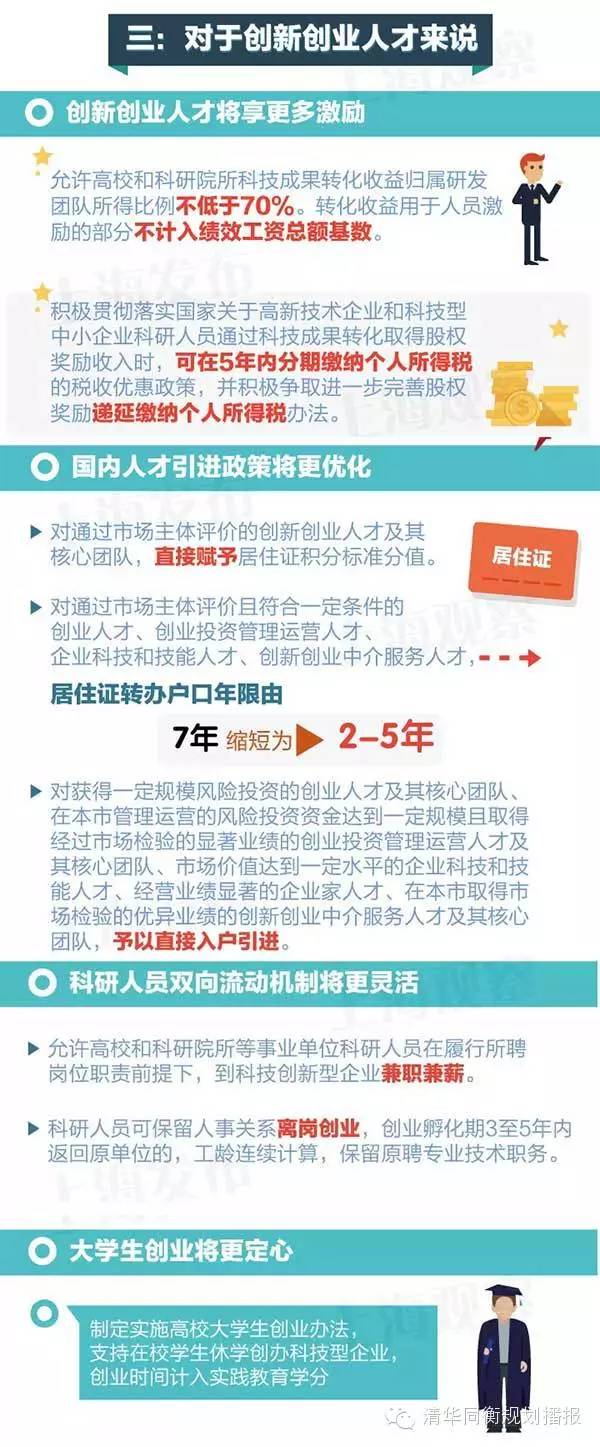

上海科创中心建设提出“两步走”规划:2020年前形成科创中心基本框架体系,到2030年形成科创中心城市的核心功能。科创中心建设将使行政审批更简化,企业经营空间更大,创新创业人才享更多激励,大学生创业更定心。

《意见》在基础研究、应用研究、区域布局三方面提出了具体任务。也提出,要优化重大科技创新布局,加快建设张江综合性国家科学中心和若干重大创新功能型平台,实施一批重大战略项目,布局一批重大基础工程,建设各具特色的科技创新集聚区。

清除各种障碍,让创新主体、创新要素、创新人才充分活跃起来,形成推进科技创新的强大合力,核心是解决体制机制问题,突破创新链阻断瓶颈。

【解读】

上海市政府权威人士认为,科创中心建设,首先要改革机制。机制涉及的方面很多,目前上海在科技成果产业化方面的机制不够顺畅。比如,企业应该是科技创新的主体,但是国家财政投入产生的科技成果应该属于谁?这个问题就搞不清楚。国有企事业单位的创新的收益分配机制也不够合理。上海国企目前占上海经济的半壁江山,如果死水一潭,上海科创中心就很难搞成。现在国企在创新中,搞一些小奖励是没问题的,但是大成果的大奖励就没有依据,也很难做。

权威人士还认为,现在以企业为主体的投融资体制不够完善。一些民营企业,很多是轻资产的公司,缺乏偿债能力。中小微企业的融资问题始终没有得到解决。市场化的投融资机制没有完全建立。

此外,现在政府的管理体制有一些不适应科创中心建设的需要。现在的政府管理往往按照目录管理,但是眼下第二、第三产业往往是跨界的、模糊不清的,有些企业商委可以管、科委都可以管,但是有些企业却没人管。

试点推行上市许可和生产许可分离的创新要务上市许可制度是一大亮点。公开资料显示,根据中国现行的《药品管理法》,药品实行上市许可与生产许可"捆绑式"管理,申请药品生产批准文号的单位必须是药品生产企业,即药品批准文号只颁发给具有《药品生产许可证》的生产企业。

【解读】

上海市政府发展研究中心相关专家认为,体制机制创新是上海建设全球科技创新中心的关键,也是目前的突出障碍和瓶颈所在。关键要打破现有产学研分割、资源分散、管理僵化的体制机制,建立产学研用一体化、符合科技创新规律的体制机制,最大限度激发创新活力。

要充分发挥张江自主创新示范区和自贸试验区先行先试作用,大胆推进改革创新,探索充满活力、更有效率的创新体制机制。要加快构建企业主导的协同创新体系,从政府主导、高校和科研机构为主、企业参与的模式,转变为企业主导、院校协作、成果分享的模式,让企业真正成为研究开发的主体,形成政产学研用紧密合作的创新链条,政府要从选拔式、分配式扶持向普惠式、引领式转变。

【解读】

权威人士认为,高校、科研机构科研成果与市场需求脱节,考核评价体系以科研经费和成果获奖数量等为主,重论文、轻应用的现象较为突出。科研人员缺乏宽松的科研环境、自主择题空间、持续支持机制,导致科学家无法专心研究和潜心探索,难以涌现引领当代科学潮流的世界级科学大师。

2014年7月,上海出台《关于改革和完善本市高等院校、科研院所职务科技成果管理制度的若干意见》,将科技成果使用和处置权下放至高校和科研院所。然而,由于缺少实施细则,科技成果转化机制仍不顺畅。

上海市知识产权联席会议秘书长、市知识产权局局长吕国强认为,要加快下放科技成果的使用、处分和收益权,建立健全财政资金支持形成的知识产权处置和收益机制,把知识产权收益向创新创造者转移转化倾斜,最大程度地激发各类人才创新创造积极性和转移转化活力。同时要从财政、金融、保险、税收、信息等方面出台有利政策,促进知识产权商品化、产业化。

没有好的创新生态环境,不可能孕育成长科技创新中心。要秉持开放理念,弘扬创新文化,培育大众创业、万众创新的沃土,集聚国内外创新企业、创新要素和人才,共同推进科技创新中心建设。

【解读】

技术转移交易被提到较高高度。4月23日,国家技术转移东部中心在上海张江国家自主创新示范区湾谷科技园揭牌。该中心总裁谢吉华认为,中国经济经过30多年的高速发展,已进入新常态的历史转折期。完成这一历史转折的两轮支撑,一是自主创新,二是技术转移。上海要建具有全球影响力的科创中心,不和国际对接是不可能的,要参与国际竞争,就要加强科技成果的转化能力。

“我们第一步做的就是国际化,在全球最具创新活力的几个点上布局:今年3月我们在美国波士顿建立了中美企业创新中心,致力于中美企业软着陆和并购交易;在荷兰设立了欧洲国际并购平台,致力于欧洲的技术转移和企业并购;在新加坡建立了湾谷创新空间站,致力于中新技术和科技资源互动,以及中国企业国际化。”谢吉华称。

【解读】

与美国硅谷聚集的更多是全球性企业中心和总部相比,上海基本上属于区域性跨国公司、外国公司设立的研发中心,且大多定位为技术和产品研发,从事基础研发和产品本地化的比较少。2014年,就国内发明专利授权情况来看,上海的企业没有一家进入前十。北京有中石化、京东方、中石油等,深圳更是占据半壁江山,有华为、中兴、鸿富锦、海洋王、华星光电等五家。

【解读】

张江平台经济研究院院长陈炜认为,新型孵化器是草根创业和大众创新创业的主要载体,具有“低成本、便利化、全要素、开放式、个性化、机制活”的特点。目前全国范围内已经涌现出创新工场、车库咖啡、创客空间、天使汇、亚杰商会、联想之星、创业家等近百家新型孵化器。往往得益于创业大赛、创业辅导、天使投资、财政补贴、媒体推广等助推,主要有投资促进型、培训辅导型、媒体延伸型、专业服务型、创客孵化型等五种模式,是一个互动交流、共享资源的平台,也是线上和线下结合的乐园、项目和资本对接的热点、创新和创业融合的载体。

陈炜建议,一是借鉴深圳经验,以土地改革促进城市更新和旧厂房改造,提供创新创业物业空间,更大力度地鼓励建设众创空间等新型孵化器。二是借鉴浙江经验,结合特色小镇和美丽乡村,鼓励社会资本到集镇建设基金小镇、云平台小镇等新型孵化器。三是借鉴珠海横琴建设“澳门青年横琴创业谷”的经验,中外合作建设新型孵化器。四是借鉴深圳前海利用万科建设“青年梦工厂”的经验,支持民营资本和产业地产商建立新型孵化器。五是总结张江园区沪江网、尚华实业、盛大网络等民营科技龙头企业进行创业投资和孵化辅导的经验,支持行业领军企业举办新型孵化器。六是借鉴兄弟地区经验,政府出台专门政策,对新型孵化器建设以及居家创业、大学生和高校教师创业等给予免费注册、市场准入、创业辅导、创业资助、平台共享、创业大赛、宣传推广、人才落户、房租补贴、培训补贴、天使投资、融资支持等激励措施。

瞄准世界科技前沿和顶尖水平,在基础建设上加大投入力度,在科技资源上快速布局,力争在基础科技领域作出大的创新,在关键核心技术领域取得大的突破。

【解读】

作为上海创新龙头,张江现已具有上海光源、蛋白质科学设施等重大科学设施。上海正式开始打造科创中心后,这里还将努力建设世界级大科学设施集群,以形成具有世界领先水平的综合性科学研究试验基地;还将创建具有国际影响力的高水平研究大学,并努力引进全球顶尖科研机构和领军人物、科研团队,开展前沿性重大科学研究。

今年全国“两会”期间,上海市长杨雄建议,在上海张江高新区的核心区建设综合性的国家科学中心,坚持先行先试和制度创新,着力整合政府、高校、科研院所、企业等各方面资源,着力解决科技原创能力不强、创新活动和成果转化不足、科技创新活动协同不够、高端人才缺乏等突出问题,大力提高科技研发水平和效益,进一步提升中国在全球创新网络中的地位和作用。

【解读】

上海科创中心建设要有重大工程与项目支撑。上海市委书记韩正认为:选好项目、布好局,就要坚持三条原则:一是放眼世界,要有国际影响力、竞争力,符合科技进步大方向和产业变革大趋势;二是服务国家重大发展战略,一定是国家迫切需要、核心利益所在、打破国际垄断的;三是上海有基础、有能力,可以形成合力、能突破的。

【解读】

上海科创中心1+5重点区域明确为:张江核心区和紫竹、杨浦、漕河泾、嘉定、临港。目前张江核心园未来发展重点和目标也基本明确——“开放式创新程度最高,运用型创新要素最集聚,改革试验举措最丰富,主导产业成果转化率最高,‘四新经济’代表性企业最集中,科技金融活力最显著,创新创业者最向往”。

【解读】

记者获悉,这些配套文件包括《关于进一步促进科技成果转移转化的操作细则》、《关于金融支持上海科技创新中心建设的操作细则》、《关于促进知识产权保护和应用的操作细则》、《关于推动国有企业科技创新的操作细则》、《关于加强财政科技投入统筹的操作细则》、《关于进一步加大科技创新扶持力度的操作细则》、《关于建设具有全球影响力的科技创新中心的人才服务管理政策》等。

信息来源:东方早报,内容有删节。

规划问道

规划问道