深入贯彻落实习近平总书记关于大运河文化保护传承利用的系列指示批示精神,以及江苏省委省政府推动大运河文化带建设走在全国前列的部署要求。在国家相关部委、省委宣传部、省住建厅、省发改委的指导下,我院先后开展了《江苏省大运河国家文化公园建设保护规划》、《大运河国家文化公园建设保护规划》的编制工作,并在徐州、淮安、镇江、泰州、苏州等设区市开展了融合文化保护传承利用与国家文化公园建设的实施规划(或方案),深度参与了大运河文化带建设相关规划设计工作,探索形成了一整套技术方法和内容体系。

笔者因参与《江苏省大运河国家文化公园建设保护规划》,得以较为深度的研究大运河、阅读大运河、思考大运河,从中体会到,大运河与江苏关系的深刻性,遂尝试透过大运河解读其中蕴含的江苏精神,受个人认知所限,各种认识不免肤浅,特说明。

江苏经济发达、人文荟萃,在每一个历史时期,江苏始终作为国家输出物资、输出财税、输出人才的重要源地之一,素有“苏湖熟,天下足”、“赋税出天下,而江南居十九”、“天下英才,半数尽出江南”之评价。恰因如此,大运河的开通、行运、治理见证了江苏在保障国家繁荣稳固中的突出贡献。大运河江苏段虽无高岗之险、滔天之浪,但日复一日连绵不绝的流淌,所积累起的惊人成就,一如江苏之性格,稳温尔雅,但却力道绵长。说不清是运河塑造了江苏,还是江苏改造了运河,总之“运河江苏”和谐共生,相濡以沫。如今,运河水流千里、传延千年,所形成的大运河文化早已深入江苏每一个角落,形成了独特的“运河文化基因”,无论是疫情期间的困难前行,还是高质量发展,这些文化基因都始终发挥着潜移默化的作用,从大运河文化中可以读懂江苏精神。

一、敢为人先、求变创新的勇气毅力

大运河源起扬州邗沟,拉开了人工改造河川的大幕,沟江连河,因势利导,气势喷薄。大运河改变了中国的河流流向版图,成为少有的南北向河道,连通五大东西向水系,实现了经济中心与政治中心的密切对话。

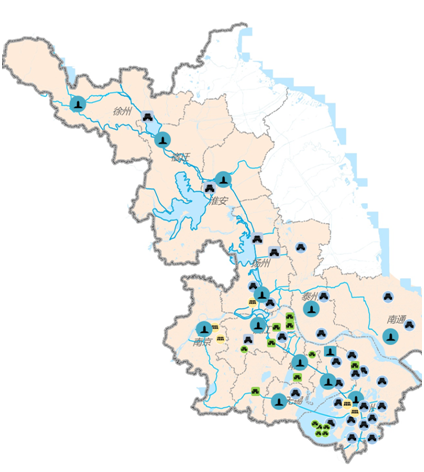

中国大运河水系图△

除了大运河在水工科技领域的工程技术创新外,大运河本质上也是一次体制上的创新和创举,深刻影响了国家发展命脉,也深刻影响了江苏今后发展的脉络。因运河而兴,农业、盐业、传统手工业、民族工商业皆得到大发展,城镇、乡村、集市码头、会馆商会应运而生,江苏将营城兴业的技术创新借由运河不断扩散,奠定了今日江苏城镇与产业发展的格局雏形,这是求变创新的馈赠,敢为人先的奖赏。

大运河江苏段沿线各级历史文化名城名镇名村△

二、不畏艰难、久久为功的使命担当

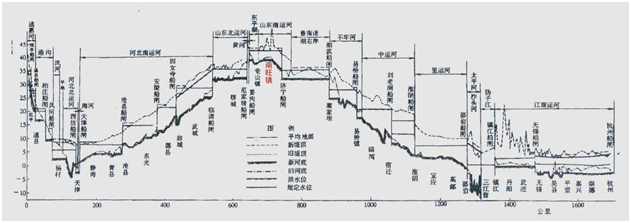

大运河难不在开挖,而在于长久维护,3000余公里的大运河,只有江苏段还在全线通航,依然担负着物资运输重任,这是一代一代人不懈努力的最好结果。大运河维护难点有二:一是地形起伏造成的逆水行舟,苏南运河常州、镇江段,中运河淮安至徐州段,均需要不断利用各种技术、打通各类渠道、设置各类“水柜”来保障逆水行舟,有水可补的问题,过程中,需要不断地进行人工工程干预,需要有久久为功的韧劲。

京杭大运河剖面图△

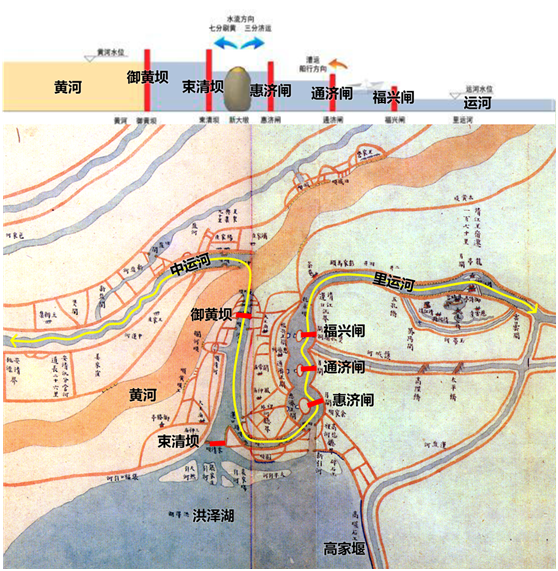

二是黄河、淮河、长江与运河交汇所形成的险难困局,运河与长江交汇,需要解决高流速、高水位差的安全渡江问题,瓜州古渡、镇江西津渡遥望的灯火见证了,多少人为保漕船过江,落得船倾货沉人亡;运河与黄河交汇更多的是苦难,黄龙难缚,随意改道,每一次改道都极大改变了运河运行环境,自淮安至徐州,始终在与黄河相博相生,牺牲颇多,也留下了大量宝贵遗产见证。

清《京杭大运河》全图(局部)△

今天,大运河历经1958年的彻底改造,早已安澜无忧,一批水利枢纽、现代化船闸、水上服务区、水利风景区如珠般镶嵌其中,成为当代人的当代创造。

南水北调东线源头——江都水利枢纽△

长江经济带、大运河文化带、黄河生态经济带相继成为国家战略,而大运河在江苏实现了对上述的串联,为新时代江苏赢得了坚实的战略支撑,感谢大运河,向那些为保大运河千年行运畅通的人们致敬!

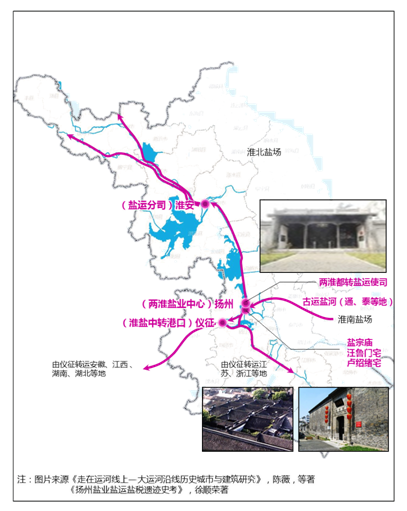

三、甘当重任、不惧牺牲的家国情怀

曾经,小小的一张盐引票据,就可以引动国家粮草供应保障的巨大机体,淮北盐场、淮南盐场、扬州盐商、盐运转运司组合形成的“产盐、支盐、运盐、销盐”的机制,使得虽边疆之远,粮草供应也可到位,以此换取盐引作为回馈,确保了国家的边疆稳固。

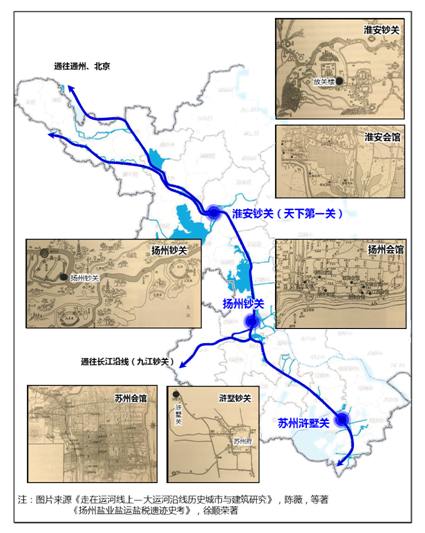

盐运线路及相关遗产资源△

实际上,依托大运河,江苏大量向国家输送着各项物资,每一次朝代的兴起都伴随着运河的修整维护,都伴随着来自江南富庶地的源源物资供应,江南运河阡陌纵横的河网见证了各类自产物资从摇橹船到大漕船,大运河沿线的转运仓、钞关见证了物资的接力进京。而每一次王朝的衰落无不伴随着大运河的失修或断航,经济中心与政治中心的联系中断。

大运河江苏段重要钞关△

近代,民族工商业从苏锡常、通泰萌发壮大,这源于运河、港口、码头所构成的运输系统,为江苏率先启动工业化提供了初动力,在民族复兴的道路上,开启了全新的征程;创党初期和大革命时代,江苏是我党活动和战斗的重要区域,涌现出周恩来(淮安)、瞿秋白(常州)、张太雷(常州)等革命先驱,他们均自幼生活在运河之畔,受运河水的滋养,思索国家与民族未来道路,在江苏这片土地上,现有革命历史类纪念设施、遗址1710处,拥有省级爱国主义教育基地186家,列入全国爱国主义示范教育基地15家,列入全国红色旅游经典景区7家。

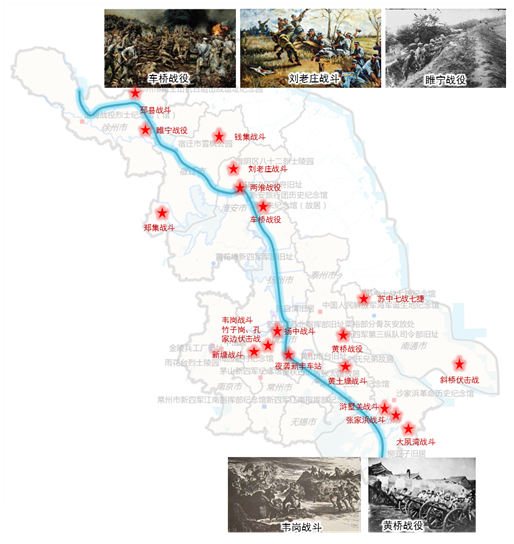

新四军在江苏的战斗△

今日,援藏援疆、抗震救灾、疫情期间,江苏所表现出来的责任担当和家国情怀或许与绵延不断的运河水、大运河文化有着千丝万缕的关系。

四、融汇天下、开放包容的格局视野

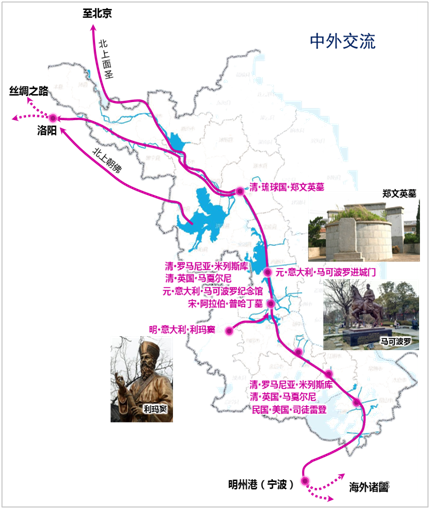

大运河本就为沟通而生,因沟通而实现了国家版图的统一与稳固,因沟通促进了区域的繁荣发展,也因沟通,多元文化在此交汇,苏州、扬州、淮安等一批江苏城市,以融汇天下的姿态,成就了当时的国际化都市、当时的国之重镇。在中外交流史上,留下了一批闪光的成果,有些人永久的留在了江苏这块土地上,留在了运河之畔,茅盾文学奖《北上》中的“小波罗”就是缩影。

大运河江苏段中外文化交流线路△

因运河所来带的融汇与包容是全方位、深层次的,大量散布在运河沿线城市里的各类建筑、手工技艺、美食、戏曲、文学均见证了因运河而融汇形成的江苏特色,如清时,扬州曾汇聚天下各类地方剧种,开堂会汇演之先河,此后剧班进京,最终成就兼容多剧种声腔于一体的“国粹”京剧,京剧虽成于京城,但孕于扬州。淮扬菜可以成为开国国宴,恰恰反映出融合天下特色,吸收各地精华,成就适合众口的经典菜系,而原因就在于在大运河时代,扬州、淮安汇聚天下的独特区位,而今重新审视扬州与淮安,依然可以从中找到再创辉煌的文化动力源泉。苏州的古典园林同样如此,汇聚、吸收、创新,终成江苏特色。

今天,江苏站在改革开放前沿,乘风破浪,从“苏南模式”、“外向型经济”,到自主创新示范,再到高质量发展,江苏循着融汇天下、开放包容的时代印记,正一步一步走出江苏的发展特色与路径,而这种格局视野早在千年之前就已经种下,每个时代都会开出这个时代的花朵,结出这个时代的果实,静流的运河水见证一切,新时代的江苏依然秉承着这样的文化基因,坚定信心,未来可期!

文 | 姚秀利 研究中心(信息中心)

往期回顾

淮安篇

打造大运河文化带上的璀璨明珠——主动作为,凸显淮安大运河文化遗产地位

打造大运河文化带上的璀璨明珠 ——凝练价值,丰富淮安大运河文化遗产内涵

END

扫码关注我们

原文始发于微信公众号(江苏省城市规划设计研究院):从大运河文化中读懂江苏精神

规划问道

规划问道