导读

为贯彻落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署,加快建立“一年一体检、五年一评估”的国土空间规划体检评估制度,2019年7月18日,自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》,部署各地按照目标导向、问题导向和操作导向开展国土空间规划体检评估工作。近期,全国各城市体检评估报告陆续上交,我局从中选出一批工作扎实、创新突出、特色明显的报告予以刊载,供各地交流参考。

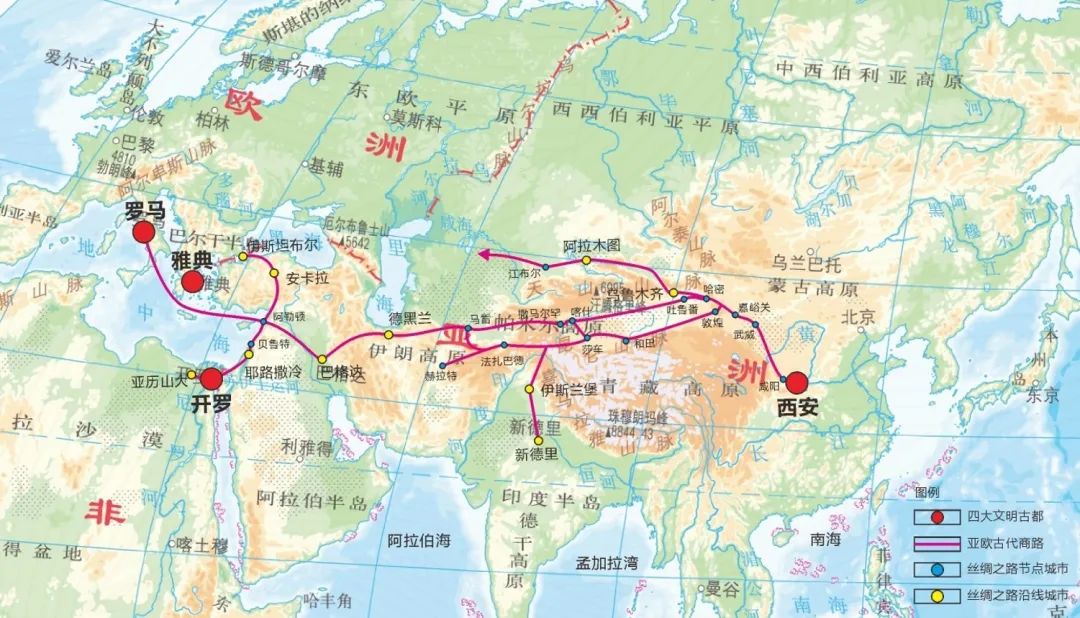

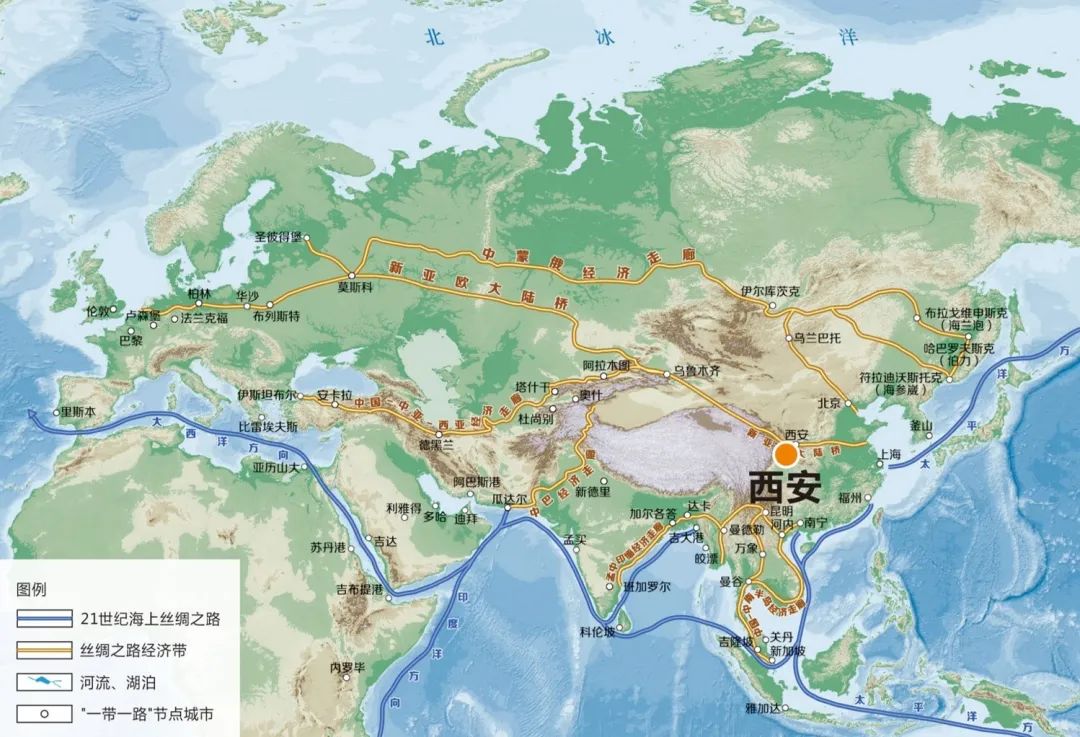

延续历史文脉,坚定文化自信是国家治理体系的基础与根本。习近平总书记2020年4月回陕考察时在西安指出,要围绕推进国家治理体系和治理能力现代化,打造内陆改革开放高地,深度融入共建“一带一路”大格局。西安作为闻名世界的东方古都、丝绸之路的起点,深入贯彻落实习近平总书记关于历史文化的系列讲话和指示精神,在体检评估工作中,以文化为引领,立足“一带一路”大格局,围绕打造“具有历史文化特色的国际化大都市”的目标,采用“大数据+实地调研”相结合的方法,通过“线上”“线下”联动,构建“专家论证+全民参与”的互动模式,建立具有西安特色的体检评估框架。

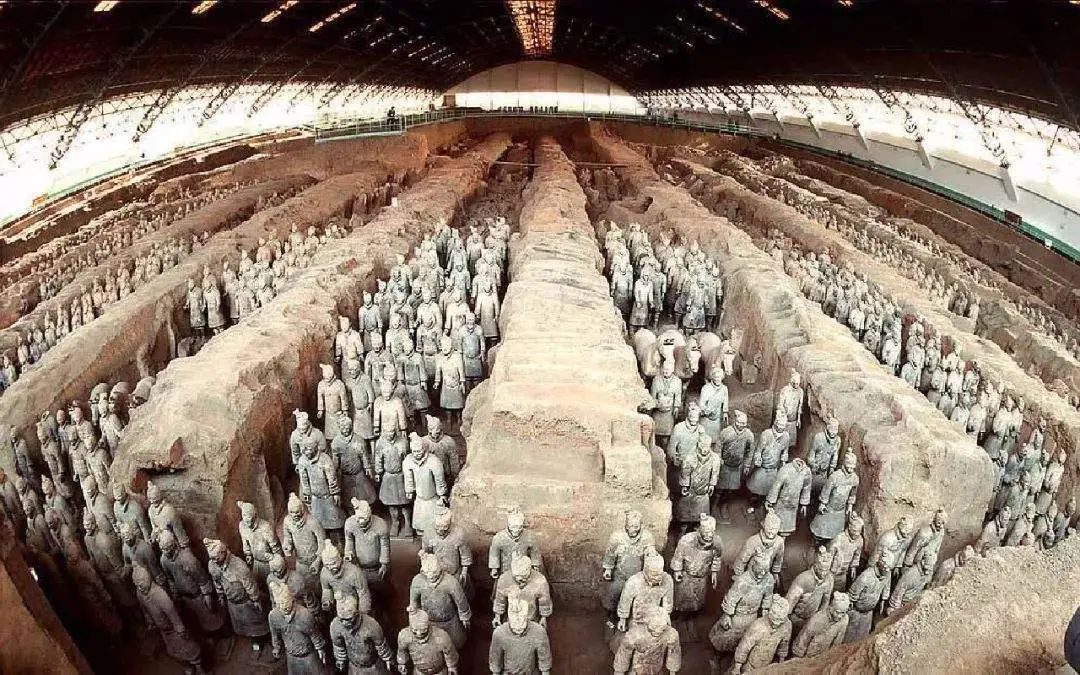

图1 西安:世界四大古都之一

图2 西安在“一带一路”的地位

聚焦历史文化,实现精准评估

习近平总书记在陕强调,西安是天然历史博物馆,文物点密度大、数量多、等级高,是中华民族的宝贵财富。

西安有着长达3100多年的建城史和十三个朝代逾1100年的建都史,是联合国教科文组织确定的“世界历史文化名城”,其蕴含的历史内涵、承载的历史信息、具备的文化影响力举世公认。

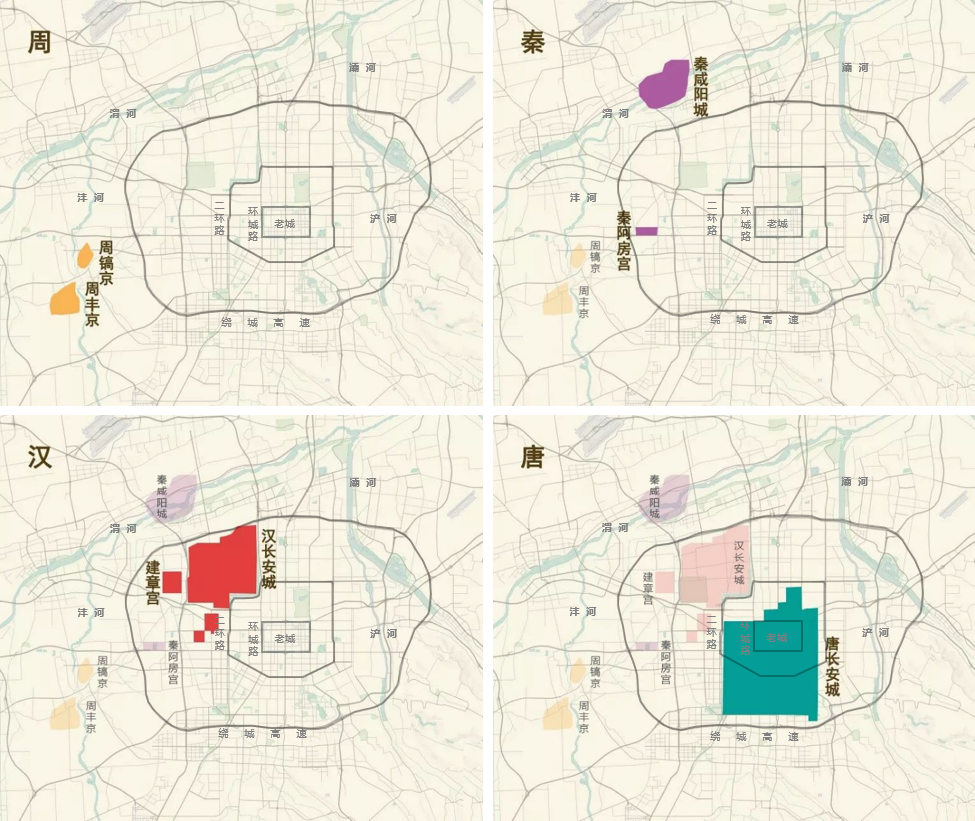

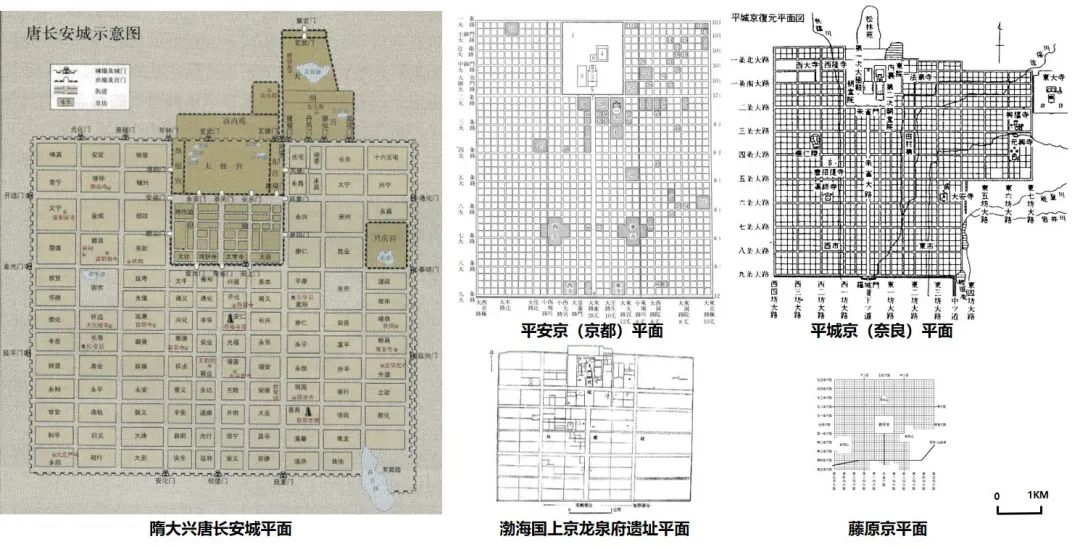

西安是古代都城文化的缩影,西周制礼作乐,制定了一套完整的社会制度;秦大一统,奠定了后世两千多年的国家政治框架;西汉开拓进取,形成了多民族统一的中华民族;盛唐开放包容,达到了当时世界文明的巅峰。隋大兴唐长安城是世界古都营建的典范,具有承上启下的重要地位,对后期中国古代都城规划建设及同期的日本平城京(奈良)、平安京(京都)影响巨大。

图3 都城城址变迁示意图

图4 隋大兴唐长安城及其他古城平面示意图

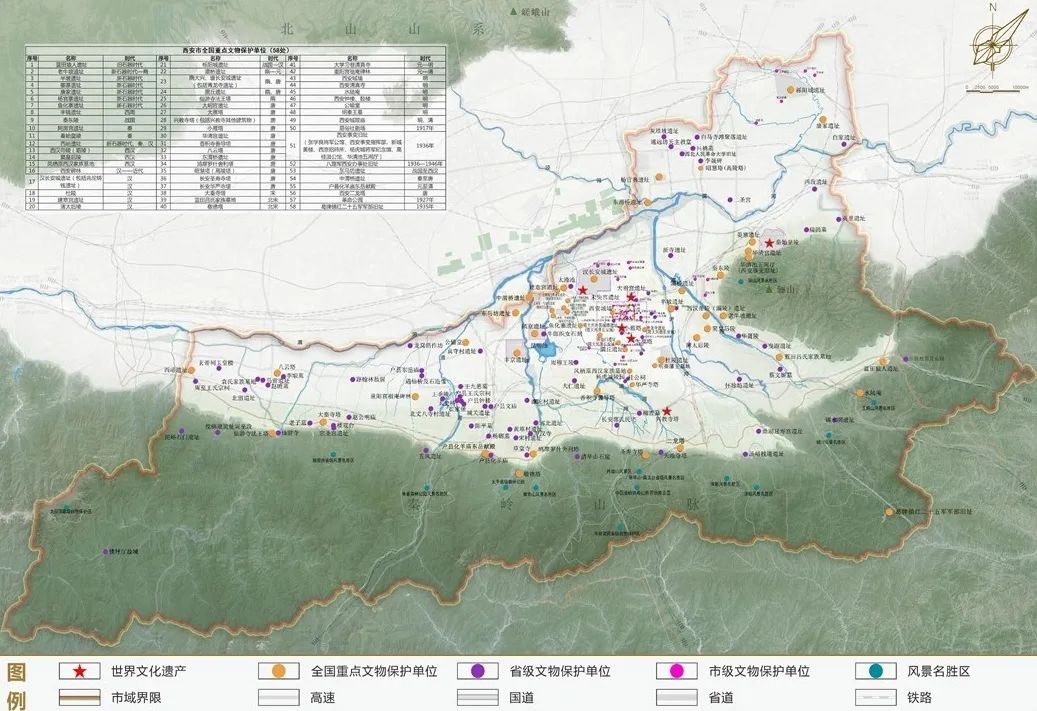

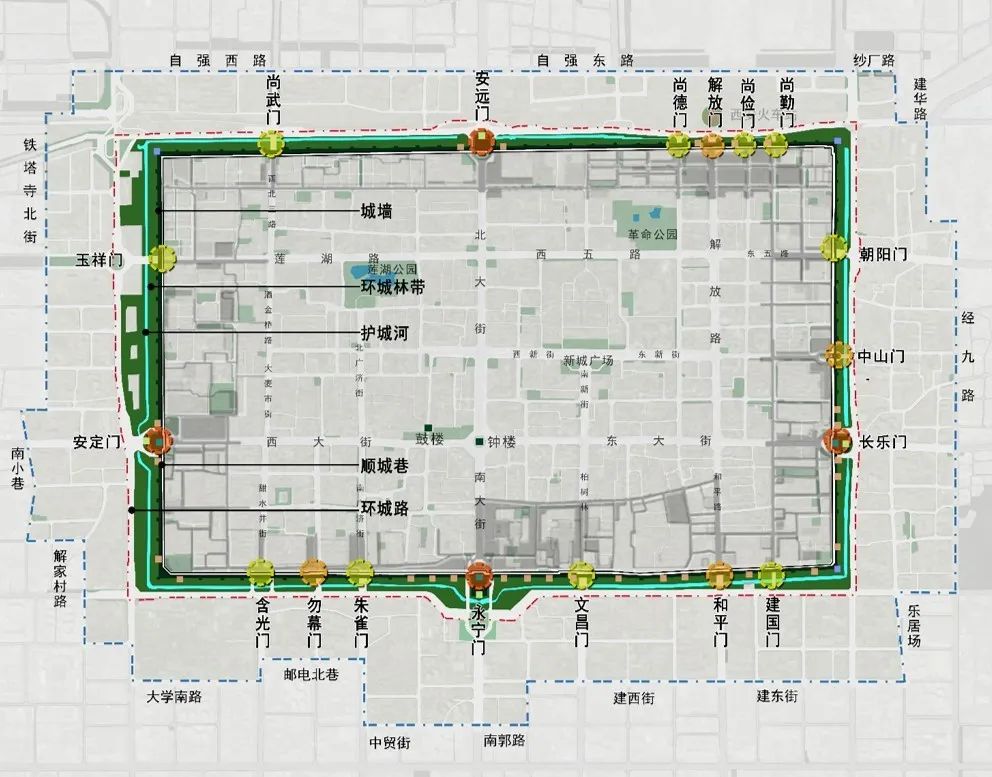

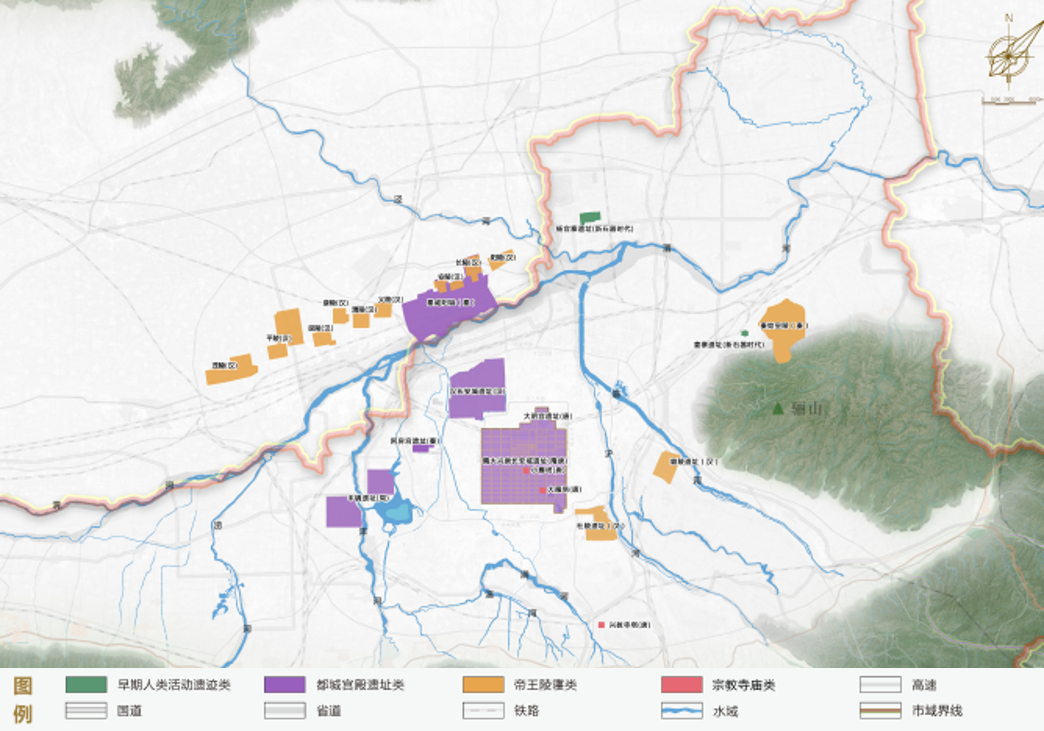

西安拥有“秦始皇陵及兵马俑坑”、“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”2项6处世界遗产;已公布428处文物保护单位,其中全国重点文物保护单位58处,省级文物保护单位106处,市(县)级文物保护单位264处;尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物3000余处。其中,西安城墙极具代表性和唯一性,是国内目前保存最完整的古城墙,周长约14千米,经历多个时期“抢救修缮”行动,形成了“城-林-路-河-巷”五位一体的保护格局,已和南京、荆州等古城墙联合列入《中国世界文化遗产预备名单》。

图5 市域文化遗产分布图

图6 西安城墙保护格局示意图

图7 西安城墙实景

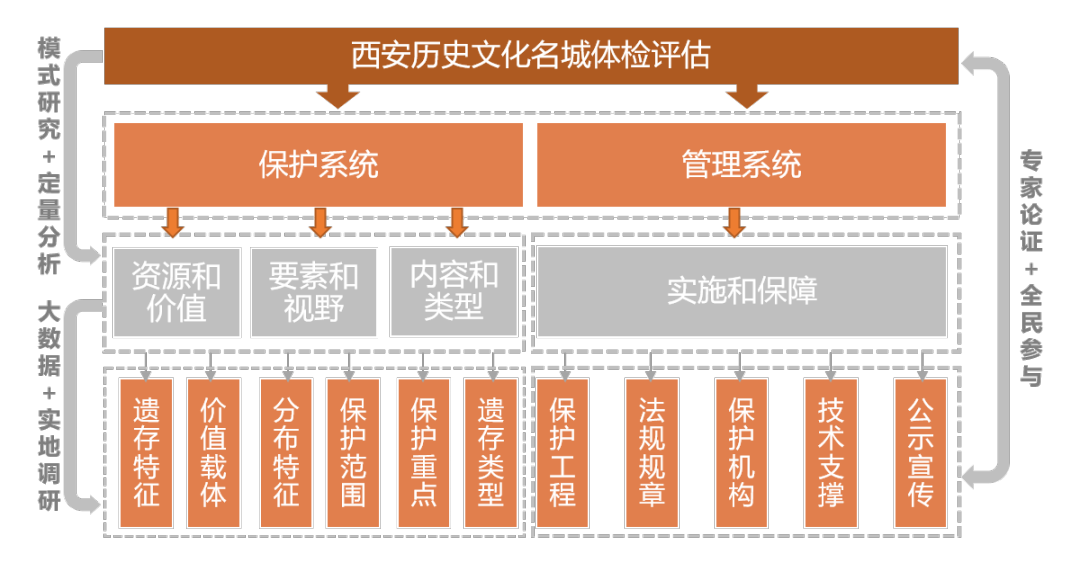

基于西安丰富的历史文化资源与深厚的历史文化底蕴,以国土空间规划体系的“四梁八柱”为基础,构建包括“保护系统”和“管理系统”的体检评估框架,将模式研究与定量分析相结合,从资源和价值、要素和视野、内容和类型、实施和保障四个方面建立评估体系,实现对西安历史文化名城的精准评估。

图8 西安历史文化名城体检评估框架

“对历史文化,要注重发掘和利用,溯到源、找到根、寻到魂,找准历史与现实的结合点”是习总书记对西安历史文化名城保护与发展的要求。

——挖掘资源禀赋,认知城市价值

西安有蓝田猿人、半坡遗址等远古历史,有周、秦、汉、唐等13个政权上千年的建都史,有中国共产党领导的伟大革命史,文化积淀深厚,兵马俑、秦岭、华山等是中华文明的精神标识和中华地理的自然标识。

滑动查看更多

建国以来,西安名城始终坚持“保护为主、抢救第一;整体保护、应保尽保;保护与发展相协调”的原则,保护工作一脉相承,又在不同时期有所创新与发展,支撑并见证了全国历史文化名城保护制度的演变与发展。

西安名城的突出特点是遗存久远、大遗址密布,地表遗存多不复存在,感知性和意向性较弱,城市特色空间的文化认知有待加强,资源价值尚未充分展现,需要进一步挖掘西安所蕴含的优秀历史文化的现代价值,彰显中华文明之美。

图9 大遗址分布图

——梳理保护要素,拓展保护视野

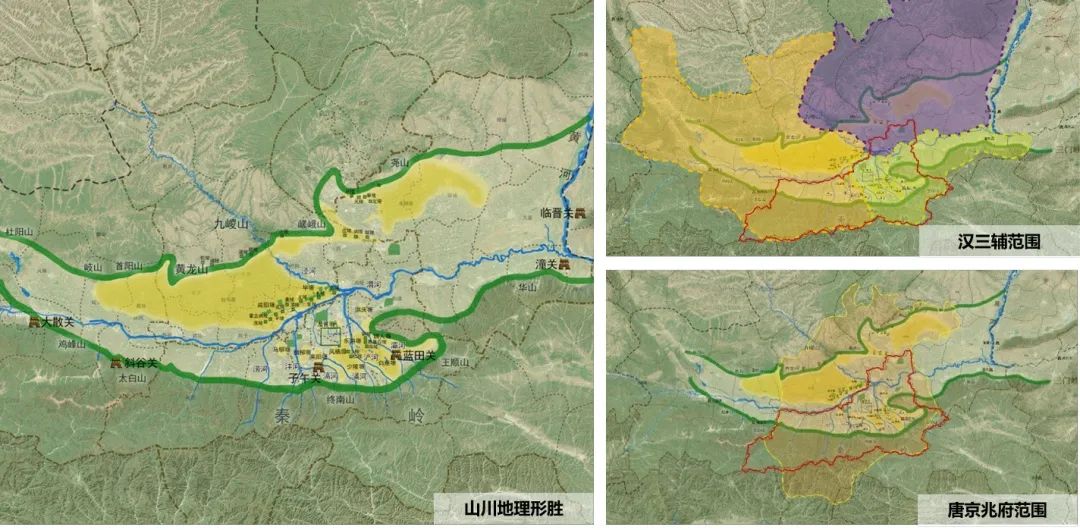

西安历代都城建设均体现了“象天法地、天人合一”的哲学思想,逐渐形成了“背山面水、八水绕城”以及“山、水、塬、田、林、岗、池、城”相协调的自然地理环境,其辐射范围到达了历史上“四塞”及“十大关隘”所控制的“关中京畿地区”,在这一区域内,75%的遗存分布在滨河、塬畔及山麓,自然山川形胜与历史文化遗存高度融合。

图10 西安城南秦岭脚下鸟瞰图

图11 区域历史地理环境及遗存分布示意图

1982年被国务院公布为首批国家历史文化名城以来,西安不断探索实践,保护认识不断提升,保护范围不断扩大,由城墙及以内区域的13.5平方公里,逐渐拓展至全域10097平方公里。

图12 西安历史文化保护范围演变示意图

但名城保护工作仍受到行政区划的限制,未能与自然山水格局和历史行政单元进行有效衔接,对西咸新区、咸阳等地与西安密切相关的历史文化遗存的区域统筹保护力度不足。

图13 区域山川地理形成与历史行政单元示意图

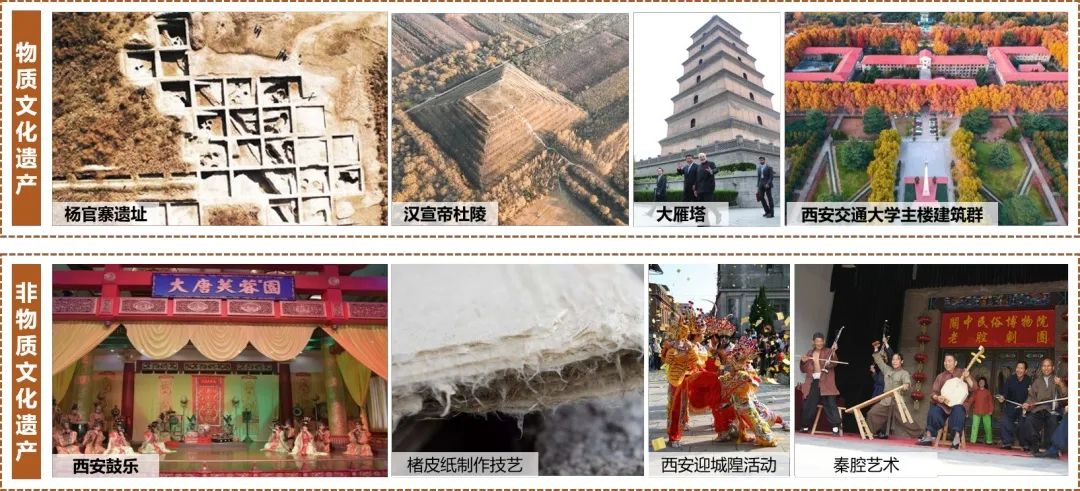

—— 分析遗存类型,丰富保护内容

西安的文化遗产类型丰富,拥有都城遗址、帝王陵寝、人类活动遗迹、历史建筑、工业遗产、红色文化遗产、古树名木等物质文化遗产;也拥有戏曲、传统工艺、历史地名及典故等大量的非物质文化遗产,其中“西安鼓乐”已入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。

图14 各类型文化遗产示例

西安自第四轮城市总体规划(2008—2020年)已逐渐形成了“物质遗存+人文要素”“全市域+多种类型”的保护路径。“一带一路”倡议实施以来,不断加强对丝绸之路沿线文化遗产的保护工作。

目前的保护工作仍存在“重城区、轻外围”的现象,对建成区外围古镇古村、古墓葬、古道、历史漕渠等文化资源关注不足。

——关注实施管理,完善保障机制

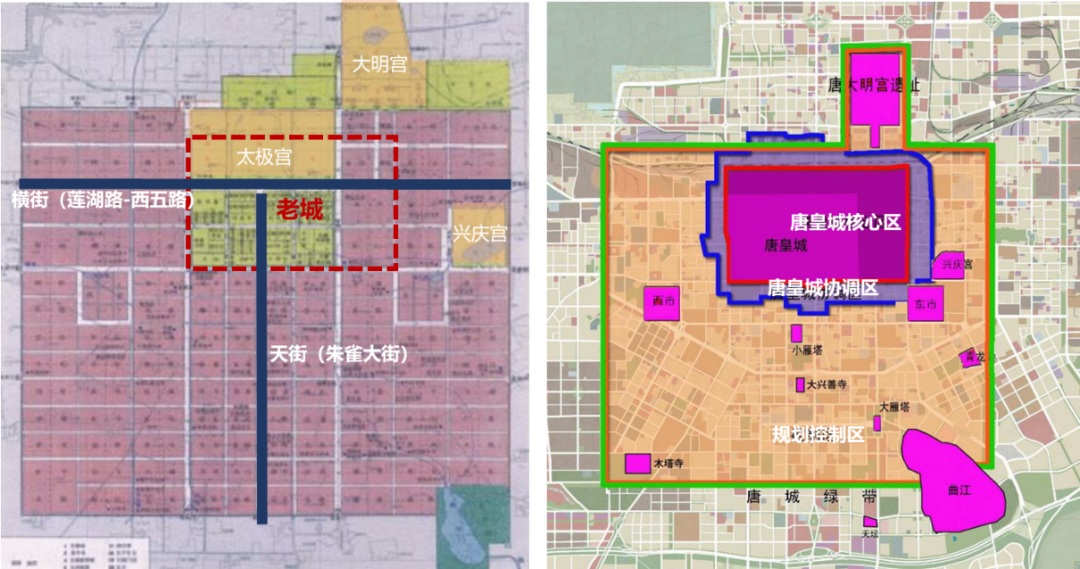

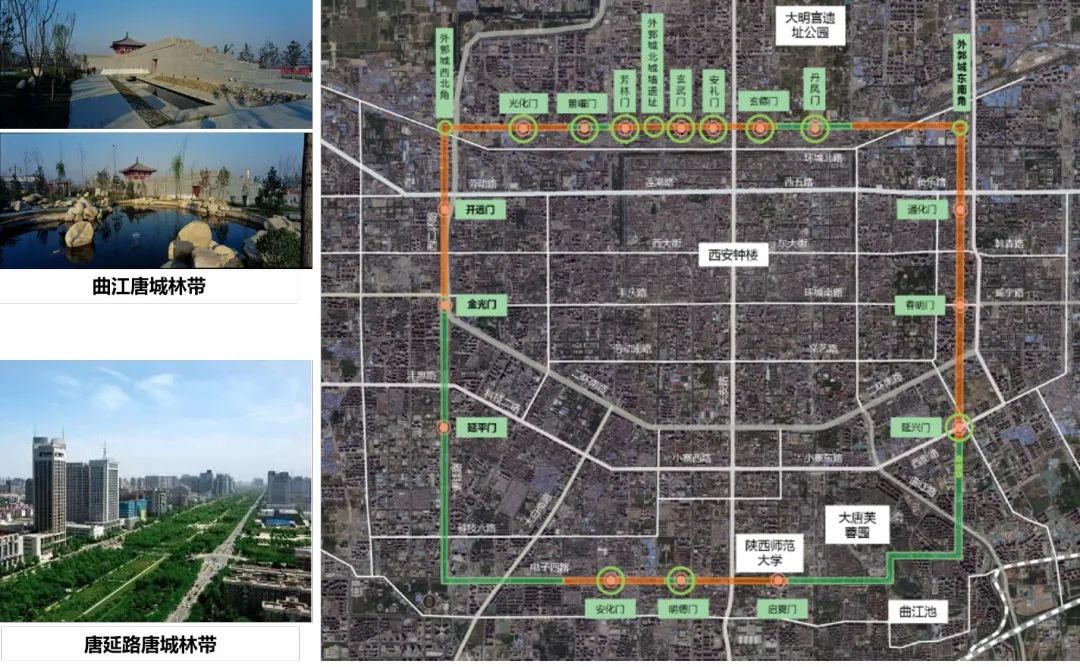

2005年,西安市启动“唐皇城复兴”计划,按照新旧分治的理念,先后实施了市政府外迁、顺城巷更新提升、唐城林带建设等20余项保护工程。

图15 《“唐皇城”复兴规划》

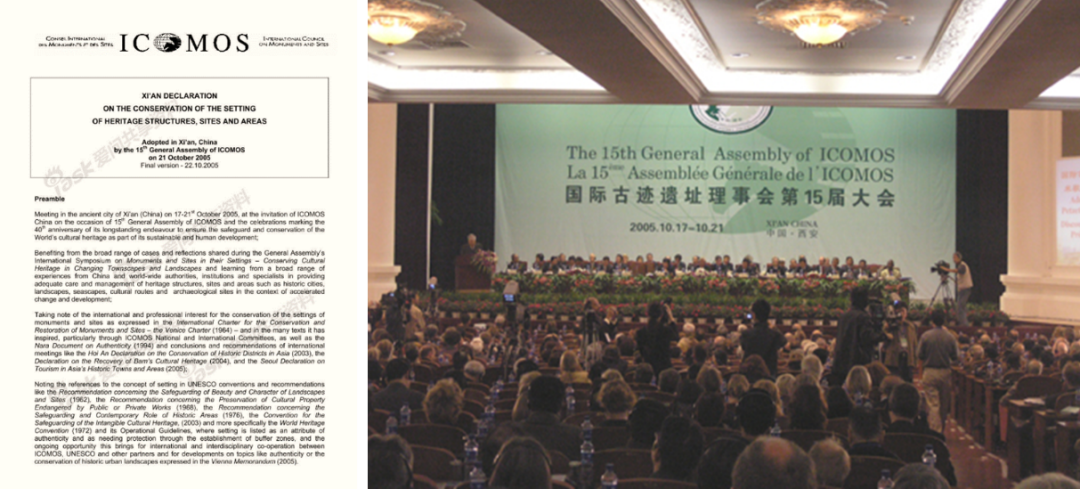

同年,国际古迹遗址理事会第15届大会在西安召开,会议通过并发表《西安宣言》,在《威尼斯宪章》、《奈良真实性文件》的基础上,进一步延展了历史文化遗产保护的内涵。

图16 国际古迹遗址理事会发布《西安宣言》

2008年,西安市发布《西安历史文化名城保护条例》,为西安名城的各项保护工作提供了法定依据与根本遵循。以“条例”为依据,西安市已发布《西安城墙保护条例》以及针对大明宫、大雁塔、优秀近现代建筑等历史文化遗产的保护管理办法。

西安名城的突出价值和影响力要求其进一步优化完善保障机制。一是根据国家法律法规的调整,及时修订地方法规规章;二是健全保护管理机构;三是加强保护管理工作的矢量化和平台化。

成果应用实践,再创“西安经验”

西安及时将精准评估结果应用到了历史文化名城的保护发展与实施管理工作中。

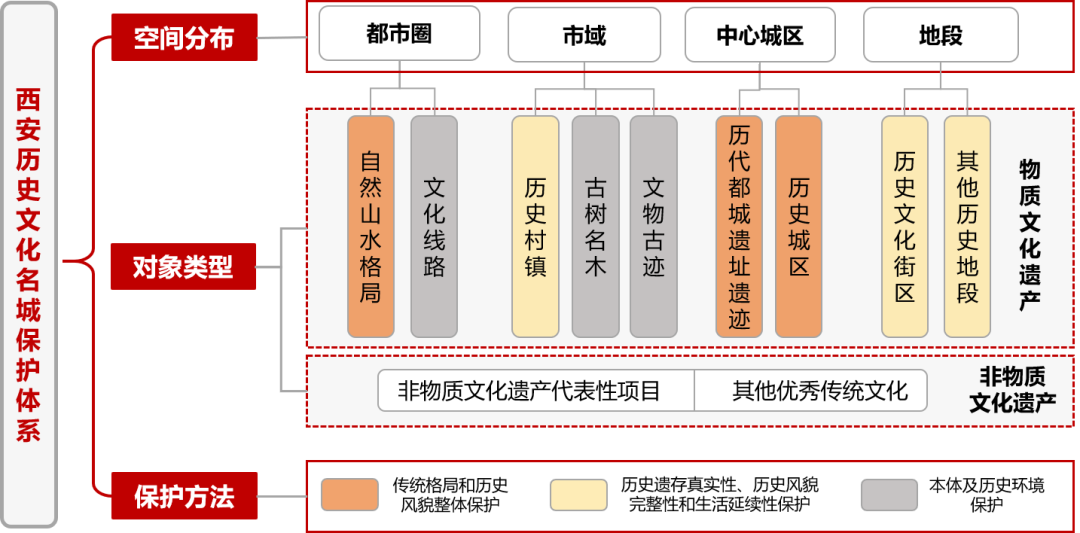

——构建保护体系,丰富保护类型

综合考虑自然地理环境和历史行政区划,从空间分布、对象类型、保护方法三个维度,全面整合保护内容,构建完整的历史文化名城保护体系,加强对大区域内山水格局、文化线路、帝王陵寝等的保护。通过大数据分析,构建“一心、两轴、两廊、三带”的整体保护结构。

图17 西安历史文化名城保护体系

——加强展示利用,打造特色名片

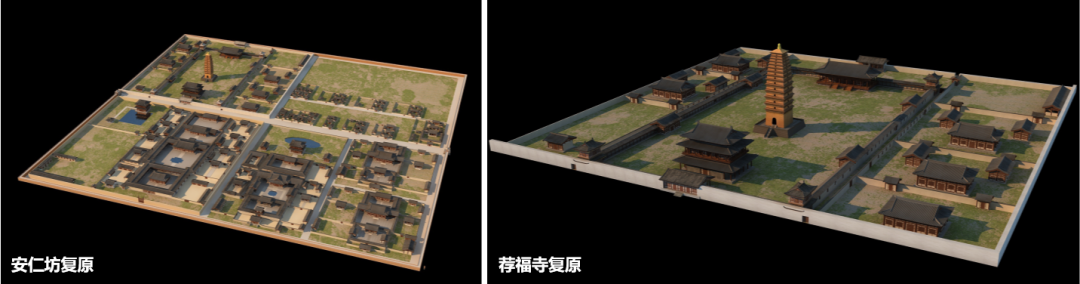

重点展示历史轴线和风貌载体,建立“片区—线路—节点”网络化展示利用体系。加快构建隋大兴唐长安城遗址标识展示体系,推动“唐城林带”建设,目前已完成近1.22平方公里,占总体的40%。同时,探索利用AR、VR等新技术,复原展示文化遗产。

图18 隋大兴唐长安城遗址展示——“唐城林带”

图19 隋大兴唐长安城VR复原示例

——健全保障机制,推动实施落地

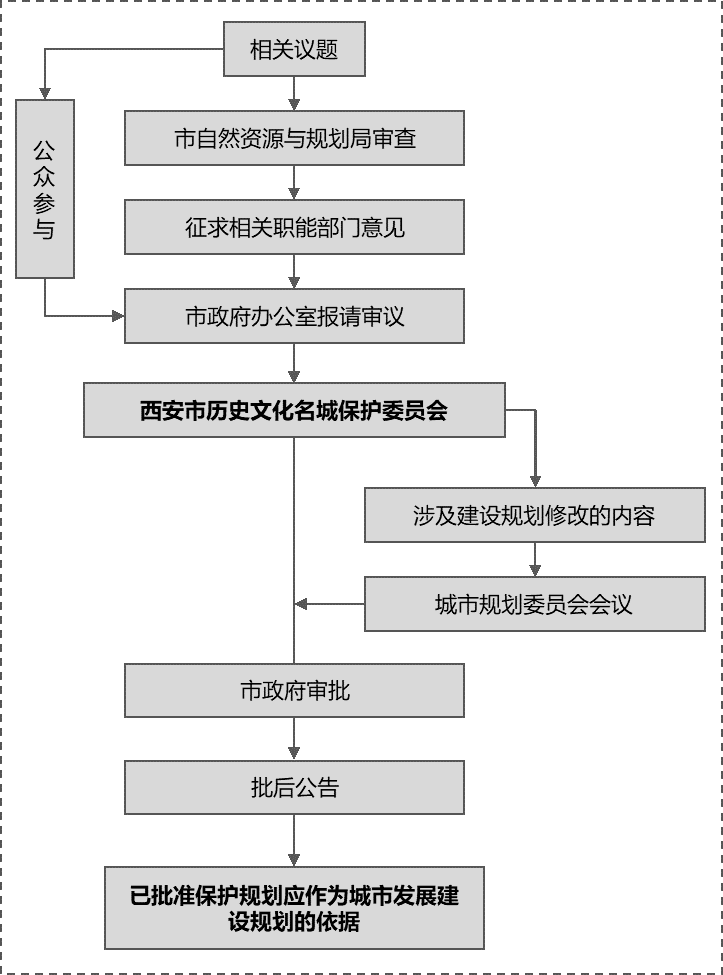

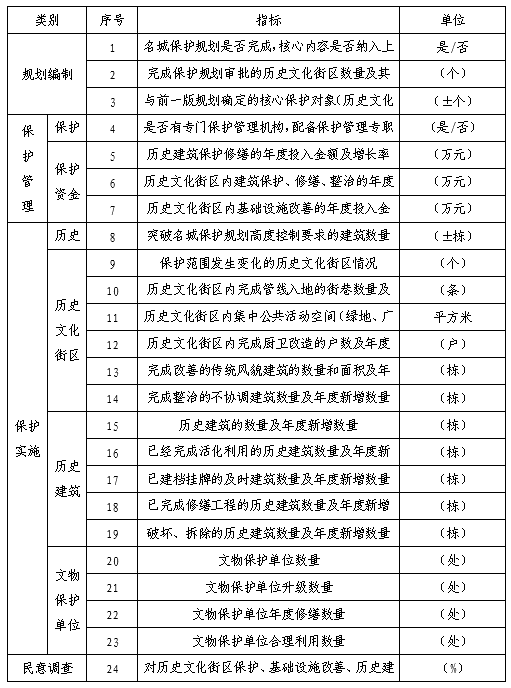

一是健全保护机构,成立“西安市历史文化名城保护委员会”;二是完善法规体系,开展《西安历史文化名城保护条例》的修订工作和各类历史文化遗产保护管理办法的制定工作;三是制定“保护体检一览表”和“重点实施项目清单”,做到规划实施可衡量、可评估、可监督。

图20 西安历史文化名城委员会议事制度

表1 历史文化名城保护体检一览表

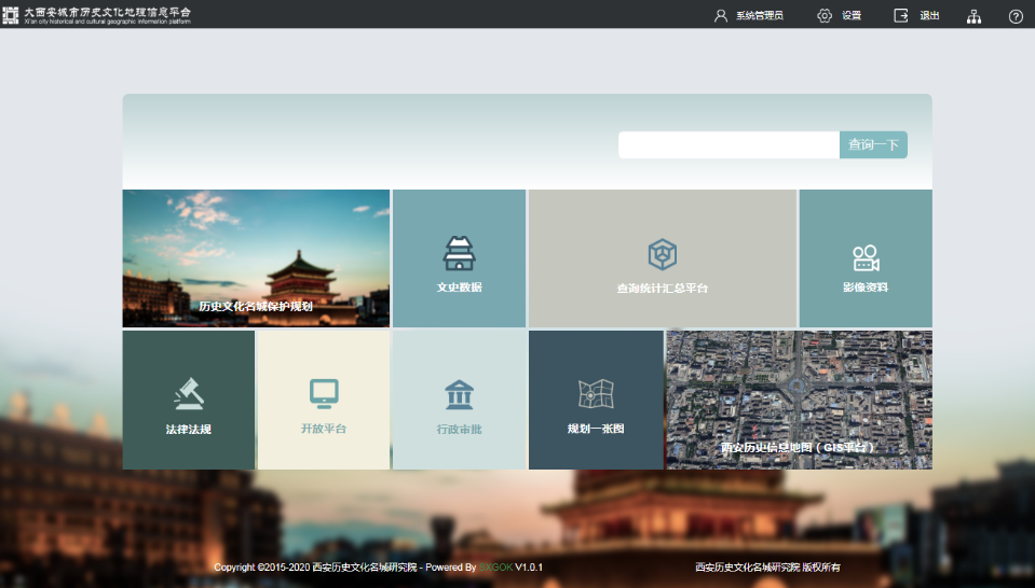

——搭建信息平台,落实科学管控

统筹各项文化遗产数据,搭建“大西安历史文化保护信息平台”,囊括公众参与、行政审批等9大功能模块,将遗存管控界线矢量化纳入,形成历史文化名城保护“一张图”,实现动态分析、科学管控。

图21 大西安历史文化保护信息平台

广泛宣传推介,加强交流互动。坚持政府引导、群众参与、社区共建,举行“共同规划日”,让历史文化保护走进市民生活。与抖音、微信等新媒体平台合作,宣传遗产价值,推出一系列文旅品牌活动。

图22 广泛开展保护工作宣传

“古老”“鲜活”,古都未来可期

“要加大文物保护力度,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,培育社会主义核心价值观,加强公共文化产品和服务供给,更好满足人民群众精神文化生活需要。”是习总书记对古都西安的希冀。

西安是“古老”的,自史前聚落文化延续至今,是中华文化脉络完整的代表,是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一。

西安也是“鲜活”的,始终积极探索历史文化保护与城市发展建设的可持续路径,形成了具有西安特色的“曲江模式”;建设了大唐不夜城、大雁塔北广场等文化地标;打造了“城墙味道”、“唐朝仕女不倒翁”等文化IP。

图23 大雁塔北广场

图24 “城墙味道”IP

图25 “唐朝仕女不倒翁”IP

未来,西安作为“一带一路”的重要门户与核心节点,将切实践行习近平总书记回陕讲话指示精神,从国家战略高度,打造中华民族传统文化传承发展示范区,树立历史文化名城保护的“西安经验”。

本文由西安市自然资源和规划局供稿,特此感谢!

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):城市体检评估成果交流:西安篇 ——“一带一路”大格局下历史文化名城体检评估

规划问道

规划问道