【文章编号】1002-1329 (2020)03-0025-06

【中图分类号】TU981

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20200305a

【作者简介】

钱振澜 (1982-),男,博士,浙江大学公共管理学院,助理研究员。

王 竹 (1960-),男,硕士,浙江大学建筑工程学院,主任,教授。

裘 知 (1982-),女,博士,浙江大学建筑工程学院,副所长,副教授,本文通信作者。

王焯瑶 (1992-),女,浙江大学建筑工程学院博士研究生。

郑 媛 (1990-),女,浙江大学建筑工程学院博士研究生。

*长三角地区基于文脉传承的绿色建筑设计方法及关键技术(编号2017YFC0702504)。本文刊载于《城市规划》杂志2020年第3期。

精彩导读

近期一场新型冠状病毒感染肺炎疫情突然来袭,在危害人类健康的同时,对城乡人居环境营建也提出了诸多挑战。

习近平总书记指出:“疫情防控不只是医药卫生问题,而是全方位的工作,各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。”当前,抗击新冠肺炎疫情,是对国家治理体系和治理能力的一次大考。这次疫情引发了各个行业的深刻反思与广泛讨论,更是让人的活动回归到最本质的安全健康层面。因此,城乡环境的营建成为最需要关注的重点之一。

我国是一个自然灾害频繁的国家,抗疫防灾常常要投入巨大的人力、物力和财力。面对疫情与灾害,我们应该从更深的层次去思考,摒弃简单防御抵抗的思路与做法,为21世纪的人居环境建设探寻新思路、新策略、新举措,助力打赢这场新型冠状病毒疫情防控的阻击战。

可持续发展是人类21世纪生存与发展的行动纲领,已深入到包括城乡建设领域在内的各行各业。同样,人居环境营建的演进历史,也是一部对环境不断防护、不断适应的历史,而对疫情与灾害的防护与适应是历史演进中的重要内容。今天人们已经认识到,尽管科技高度发达,人类仍然无法完全征服和控制自然,尤其是控制疫情与灾害的发生。

(1) 防避——原生的人居环境营建。

人居环境的原始雏形源自对环境的被动适应,由于人们对自然环境的认知不深、利用改造自然的能力不强,因而当时对自然环境持有崇拜、敬畏的态度。这使得被动地顺应自然环境,防避恶劣气候等不利因素的影响,成为一切营建活动的出发点。

(2) 适用——自律发展的人居环境营建体系。

随着生产力水平的日渐提高,人类具有了一定的改造自然的能力,城乡环境的营建从本能地防避不利的自然因素,发展成为主动地利用自然因素。对环境的适应,从最初的被动顺应转变为自觉、积极的营造。营建与自然的关系由“防”向“用”转化,建筑由求得生存、维持生命延续的原始掩体,走向求得舒适和心理满足的空间载体。

(3) 创造——可持续发展的人居环境营建体系。

目前,“可持续发展”成为人居环境营建的目标。城乡的建设体系逐渐进化为具有自组织、自调节、自我维持能力的开放系统,能够积极、主动地调节外在环境的干扰与内在因素的变化:“对外”抵御来自环境中不利因素的冲击,“对内”应对技术的演变与社会生活方式的更新。

从城乡环境营建的发展与演变过程中,我们可以发现许多在极为不利、甚至于恶劣的环境下,人们如何取自然之利,避自然之害,巧妙地借自然之力,消灾、减灾、适灾,营建与自然环境和谐共处的居所的实例。这种始于生存与生活需求的智慧选择令人深思,仍然能够对今天的城乡环境营建有所借鉴与启示。

城乡环境营建是人类社会经济活动的产物,其营建机制是人与自然关系的重要体现。伴随着人们对自然认知的转变,人与自然关系变迁下的城乡营建体系产生了相应的演进机制:从本能地“防避”到自觉地“适用”,再到主动地“创造”。面对“小概率-大代价”疫情与灾害的响应机制,需要建立智慧的应对策略。

(1) 美国WELL建筑标准(WELL Building Standard)。

WELL建筑标准是由国际WELL建筑研究所(International Well Building Institute,简称IWBI)在2014年10月推出的、世界首部以促进健康为目标的建筑认证标准[1]。WELL建筑标准(v1版本)包含空气、水、营养、光、健身、舒适、精神等7大类别,并且进一步区分了规律作息、康复力、活力、生长发育、长寿、压力、睡眠、体型、精力和注意力等10项日常活动特征,并将其与7大类别联系起来,最终形成总计102项规定。2018年,WELL健康标准v2试行版推出,评价体系在原有基础上进行重组和升级,评价类别拓展成10大类,更全面涵盖建筑健康的相关内容。

WELL健康标准的主要特点在于将健康相关的科学和医学研究,与建筑设计实践相结合,为建筑师提供科学依据来设计对人体健康有利的建筑。此外,WELL健康建筑注重精神因素和营养因素,还从饮食、医学、生活方式等多方面提供改善居住者健康状态的建议。

(2) 美国Fitwel建筑评测系统。

Fitwel建筑评测系统旨在通过可操作的建筑设计和运营方法,改善使用者的健康状况并提高工作效率。Fiwel由美国疾病控制和预防中心与美国总务管理局联合发起,公共卫生、建筑设计、统计和研究等多个领域专业人员共同参与研发,非盈利组织活力设计中心(Center for Active Design)负责运营[2],并于2015年发布。

Fitwel以促进社区健康、减少发病率和缺勤率、支持弱势群体的社会公平、提升幸福感、增加获取健康食物的机会、保障使用者安全、增加体力活动等为目的[3],制定了用于不同建筑的技术策略。以Fitwelv2.1(ST)版本为例,其技术框架涉及到选址、建筑入口、室外空间、入口和地面、楼梯、室内环境、工作区、共享空间、用水供应、就餐区、食品售卖机和小吃店、紧急程序等方面,共定义了70余项可评估的指标和对应的设计策略。

(3) 法国《健康营造:开发商和承建商的建设和改造指南》。

《健康营造: 开发商和承建商的建设和改造指南》由法国住房部和环境部共同编制并于2013年4月实施,是法国2004年制定的“国家环境健康计划”的一部分,主要目的是减少建筑污染和对人体造成的健康风险,同时提高建成环境的舒适性和安全性。该指南的技术框架为洁净空气、良好水质、良好舒适度(声音、视觉、热湿)、新风险预防(电磁、纳米材料)、指南补编等主题[4]。

2.2 我国“健康建筑”的发展

自2000年以来,我国绿色建筑发展非常迅速,标准体系也日益完善。2014版的《绿色建筑评价标准》以“四节-环保”为主要目标,主要关注点在建筑与环境的关系;而2019版的《绿色建筑评价标准》以“安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居”为核心,更加关注人与建筑的关系。因此,有学者指出“健康建筑是绿色建筑的深层次发展”[5-6]。

2016年颁布的《健康建筑评价标准》,提出了我国健康建筑的发展理念,即在绿色建筑基础上,通过提升建筑健康性能要素和追求功能创新来全面促进建筑使用者的生理、心理和社会健康。在此基础上,构建了健康建筑的指标体系,“空气、水、舒适、健身、人文、服务”,影响了后续标准的编写,如《健康社区评价标准》(征求意见稿)的指标体系也是“空气、水、舒适、健身、人文、服务”六大类,主要是在尺度上由建筑变为社区,相应评价条目也有所调整。

2.3 “健康社区”的涵义和原则

健康社区从提出至今,尚未达成统一的定义。丹嫩贝格等(Dannenberg,2003)提出健康社区能“保障并改善居民的生活质量,促进健康生活习惯,并将对居民的危害降至最低,并且有效保护自然环境”[7]。王一(2015)在此定义上,指出社区在物质环境、经济环境和社会环境三个层面影响人们的生活和行为,并提出健康社区的规划策略,包括以城市更新促进用地混合、学校的合理选址和联合使用、互动策划与交通组织结合、促进资源再利用等[8]。孙文尧、王兰等(2017)从个体和社区两个层次理解健康社区,提出健康社区理念的四大原则,包括提升社区的土地混合使用、提高社区公共交通的使用率、增加社区公共空间的可达性,以及坚持弹性发展[9]。黎玉玲、高佳豪(2018)指出,健康社区核心在于“提高居民的生活质量和健康水平,保障居民的精神活动需求,维护人与外在环境的平衡”,因此需要从物质基础、精神生活保障、文化要素传承、经济环境提升、监督机制完善等5个要素着手建设健康社区[10]。英国公共卫生部在2017年发布的《健康导向空间规划》报告中指出,建成环境和社区设计对人的健康影响很大,归纳了受规划设计影响的5个要素:邻里设计、住宅、食物环境、自然和可持续环境、交通[11]。

随着城市化和工业化带来的生态环境恶化,人们开始对城市和建筑建设进行反思,“健康”一词也运用到城乡环境领域中,“健康建筑”“健康社区”“健康城市”等理念也相继提出。《“健康中国2030”规划纲要》提出“把健康城市和健康村镇建设作为推进健康中国建设的重要抓手”,建筑和社区是城市的基本单元,需要探索“健康建筑-健康社区-健康城市”的营建策略和设计方法。

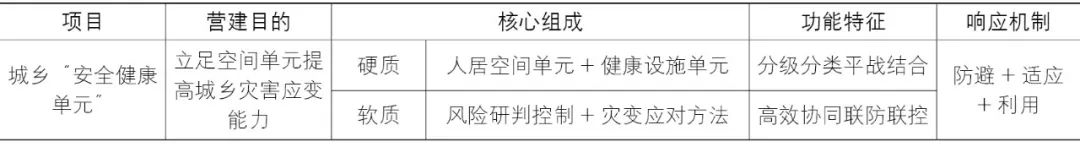

因此,应该建立针对疫情与灾害“防-适-用”响应机制的城乡营建体系与应对策略,综合考虑现有行政区划、城市格局、人口规模和公共医疗分布现状,提出城乡“安全健康单元”的概念,挖掘潜在公共服务资源,盘活和调动一切基础设施存量,全面地、分层次地整合和调整各类公共服务设施,建立灾害来临与公共卫生事件突发的快速响应机制,针对城乡“安全健康单元”进行定性与定量的研选,完善各类公共服务设施配置,结合平、战叠合需求的兼容性规划设计体系,即是调适未来有可能发生的疫情与灾害的有效空间管控手段。

3.1 “安全健康单元”的基本概念

“单元”(Unit)是为了既定的目标,进行清晰的认识与把控,系统组织功能要素而常用的一个基本概念。不同学科从各自的角度进行了进一步地划分,如地理单元、生态单元、流域单元、人居单元等等。

提出城乡营建的“安全健康单元”这一概念,基于对疫情与灾害“防-适-用”响应机制的城乡营建体系与应对策略,是从城乡空间格局的层面上,由相对明确的地理界面所限定的“人居空间单元”与“健康设施单元”相互叠合而构成的综合系统。由一个个空间为载体的“基本单元”来保护和管控人员的生活与出行,并配套相应的管控条例与医疗卫生设施。

3.2 “安全健康单元”与既有城乡环境的关系

城乡环境“安全健康单元”是在既有城乡空间单元基础上的一种发展演进。即整合现有的居住社区、街道空间、基础设施、公共服务设施等,寻找一种以城乡空间为骨架、公共设施为支撑、居住功能为载体,以防灾抗疫的功能导向为核心的城乡空间单元,是对既有城乡空间功能的一种叠合。目的是为了在疫情与灾害发生时能够分层多级地防御与适应,用于维持空间单元内部的动态平衡,调控与空间单元外部的适度协同,保障城乡环境的可持续运转。

3.3 “安全健康单元”的营建目标

城乡“安全健康单元”具备一定的弹性和韧性,平时可以维持自身稳定与健康,遇到危机和灾害时,能迅速化解和适应,以及因时因地对疫情与灾害进行巧妙应对,是针对疫情与灾害“防-适-用”响应机制而建立,以提高城乡空间应对突发重大灾害与公共卫生事件的能力水平为目标。

(1) 围绕城乡建设日益增长的空间营建需求,优化城乡空间结构,建立健全重大疫情与灾害的响应机制与预防控制体系,加强社区等基层防控能力建设,织密织牢城乡空间的基本防线。

(2) 加强分层分类的空间格局建设,推动“安全健康单元”与整体城乡环境的高效协同、无缝衔接,健全平战结合、联防联控的空间响应机制。建立与完善城乡环境建设应对疫情与灾害的公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制。

(3) 完善重大疫情与灾害的防控的空间安全体系,补齐短板,建立健全分级、分层、分类的空间应对机制,科学调控空间与设施的品类、规模、结构,提升城乡环境营建效能。

3.4 针对疫情与灾害“防-适-用”的响应机制

城乡“安全健康单元”本身的应变机制必须是可调控的,能够根据疫情与灾害条件的变化做出相应的调整。应对方式可归纳为三个层级,即“防”“适”“用”。

(1) 防避是城乡“安全健康单元”建立的初始意义和首要目的,主要指对不利要素的阻隔。

(2) 适应是针对防避方式的补充与完善,主要指在一些无法有效防避的情况下,系统可以通过一定程度的调整以适应疫情与灾害的作用。

▲ 表1 城乡“安全健康单元”目的、功能特征及其灾害响应机制

(1) 单元内容。

城乡“安全健康单元”借助既有的城乡空间架构及其自然的地形地貌等边界,呈现出相对明确的边界条件。在单元之内,使用空间与人群需求等方面的性状具有基本一致的特征,为采取单元协同的防灾抗疫管控措施奠定了基础。

城乡“安全健康单元”,往往含纳居住空间、休憩空间、服务设施、生活必备消费空间等几种类型的空间形态,这是根据最低限度的自我隔离所调研得来的几个最基本需求。因此,合适的“人口规模”与“面积指标”保证相对完整的基本结构和功能来承载生活运作的基础系统,同时也包含单元卫生设施、跨单元等级医院等抗灾防疫的支持资源。而这些内容要求并不是当下所有城镇的规划都能满足的,很多城市的医疗空间资源都相对集中,例如疫情中的武汉就出现了很多跨区就诊交叉感染的情况。

(2) 单元边界。

受生物膜的启示,有针对性地结合特定地区的环境特点、空间格局等,探索一种“安全健康单元”界面的设计方法。它的界面就像生命体的皮肤一样具有保护、渗透、调节和交流的功能,可以对有利和不利的环境要素进行选择和离析。因为有了界面,人们就有了安全感、领域感和归属感。单元与外界必须维持协调与有效的联系,有若干个借助“边界封闭”带来的管控出入口。

生物膜的基本结构和功能具有“抗性”和“透性”,能够调控细胞与外部环境发生有选择性的物质交换、能量交换和信息的转移。“单元界面”不一定设置围墙,应该是个多维的、复合的、韧性的“腔体”空间,可以是自然的,亦可以是设施的(如河流、山体、商铺、活动室、图书室、社区食堂等等)。充分体现其抗排性、渗透性、识别性,强化单元内人们的认同感与归属感,使得“单元界面”在对某些不利的环境要素隔离的同时,也能够对另一些有利的环境要素有选择地透过,同时还可以直接参与它所包容的代谢单元中发生的各种事件。

“单元界面”既是内与外的界定,又是联系与交流的界面,其突出的特征与功能正如生物膜一样,既起隔离作用又可互相渗透。在“防”与“用”的互动过程中,界面成了单元空间对外部环境“防”与“用”的关键所在。

(3) 单元空间。

公共空间与服务设施根据单元情况因地制宜地布置,可集中在单元中心,也可分散布置。结合地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点,采用“被动式优先,主动式优化”的措施,因地制宜,最大程度地利用自然气候和建筑自身的调节能力来营造安全舒适的人居环境。

提高城乡“安全健康单元”的土地综合使用度,设置相应的基础配套设施与公共服务系统,满足人们的日常生活、医疗保健、学习教育、健身娱乐等需求,同时保证这些公共空间和服务设施的步行可达性,建立完整而紧凑的空间环境,促进居民参与公共活动和社会交往。

(4) 交通系统。

▲ 表2 城乡“安全健康单元”的构成及要求

4.2 “安全健康单元”营建的策略与方法

(1) “安全健康单元”的韧性设计。

应用“韧性”理论作为指导城乡营建应对疫情与灾害变化的重要工具,提高应对灾害和危机的能力,建立疫情与灾害“防-适-用”的响应机制,城乡“安全健康单元”是韧性发展更高、更整体和更系统的体现。面对小型疫情与灾害时,能够通过完善的整体格局和持续的功能运行,迅速适应和化解;面对大型疫情与灾害时,能花费少量代价,牺牲局部利益而保留基本功能结构,因时因地适应疫情与灾害。此外,通过经验积累,不断提升应对疫情与灾害的能力,实现城乡环境营建的可持续发展。

(2) “安全健康单元”的精准管控与智能运维。

综合考虑现有的城乡环境行政区划、空间格局、人口规模,以及公共卫生资源的分布现状,以适宜的“时空”为单位,营建“安全健康单元”,挖掘潜在资源,盘活和调动一切公共空间与服务设施存量,建立应对突发灾情与公共卫生事件快速响应机制,针对城乡“安全健康单元”进行规模化的配置,完善各类公共服务设施和社区医院结合平、战两种需求的兼容性规划设计体系。

研究健康监测与可视化态势预测、基于视频大数据的过程跟踪与可视追溯、安全防控跨媒体联动报警,以及设施服务效率评价与智能反馈等技术;集成物联网无线采集设备单元,以单元的公共服务设施为对象,研究电耗/水耗/燃气消耗实时运行数据分项采集、用能实时监测预警、追踪分析及定制报表、日常巡检及计划性维护等技术。

(3) 基于“灾变-应对”机制的公共空间与服务设施的优化配置。

从区域协同、空间等级、服务半径、实际需求等多维度,提出用地规模、开放空间、建筑设计等通用性建设标准,提出相应的公共卫生设施布局方法和配置标准。

明确城乡“安全健康单元”设施类型、空间分布、建设现状,建构公共服务设施资源指标数据库和具体配置方法;建立“灾变-应对”模型,从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等多维度,提出资源重组、整合、优化路径,建构城乡“安全健康单元”信息库;把握空间环境与公共服务设施“平战结合变量因子”之间互动机理,形成一套涵盖“灾变-应对”的建设模式,研究相关设施与建筑性能,紧急呼叫系统,“分时、分区、集中”智能控制等,研究不同类型无障碍设施技术配置要求,形成城乡“安全健康单元”规划建设指南。

(4) “四位一体”防灾避难建设的关键技术。

采用“二元化”方法将“安全健康单元”防灾安全保障责任划分为政府和非政府行为,共同构建适用于城乡环境营建的防灾安全保障体系;结合潜在疫情与灾害类型与强度的时空特性,研发防灾抗疫避难空间与设施的综合配置方法;挖掘开放空间、大型建筑等频用设施的防灾避难潜能,形成潜在防灾避难设施功能性与安全性的综合提升改造技术;构建凸显设施类型和性能属性、面向人口结构特性、具备量化评价功能的潜在防灾避难空间分布信息系统;提出防灾避难设施的生态、生活、景观、工程“四位一体”的特性化方案。

(5) 既有城乡公共空间与服务设施的提升、整合与改造途径。

明确城乡闲置公共空间与服务设施的种类、选址、结构类型、空间特征及使用状况等;提出既有公共空间与服务设施提升、优化与整合路径;建构闲置公共空间与服务设施改造可行性评估体系与关键技术,通过建筑设计进行功能转换与再利用分析设计,建立闲置公共空间与服务设施多变量因子模型,完成典型空间形态图谱;重点开发设施结构保留与加固、功能整合与转换、空间重组与提升、建材研选等关键技术及技术集成。

由于疫情与灾害始终处于动态的变化之中,其对城乡环境的作用有时空相对性,因而,必然要求城乡“安全健康单元”的应对机制需要做出适时的调整与转换,实现对疫情与灾害的“防-适-用”,希望能够为建筑与城市工作者提供更多的思想启迪和应对之策。

4 王清勤,邓月超,李国柱,等.我国健康建筑发展的现状与展望[J/OL].科学通报,2020,65(4):246-255[2020-03-05]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1784.N.20200204.2308.082.html.

5 王清勤,李国柱,孟冲,等.健康建筑的发展背景、标准、评价及发展平台[J].建筑技术,2018,49(1):5-8.

6 谢宏杰,王晓晖,王乾坤.范式·挑战·转向:走向健康建筑[J].建筑节能,2019,47(11):131-135.

8 王一. 健康城市导向下的社区规划[J].规划师,2015,31(10):101-105.

9 孙文尧,王兰,赵钢,等.健康社区规划理念与实践初探——以成都市中和旧城更新规划为例[J].上海城市规划,2017(3):44-49.

10 黎玉玲,高佳豪.健康社区导向下城中村更新策略探讨[J].城市建筑,2018(36):114-116.

LI Yuling,GAO Jiahao. Discussion on Update Strategy for Village in City Oriented by Healthy Community[J]. Urbanism and Architecture,2018(36):114-116.

12 贺勇,王竹.对灾害的防、适、用——人居环境建设新论[C]//天津:21世纪城市——国际住房与规划联合会(IFHP)第46届世界大会大学生论坛,2002:277-279.

13 魏秦. 地区人居环境营建体系的理论方法与实践[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013: 65.

14 贺勇. 适宜性人居环境研究——“基本人居生态单元”的概念与方法[D].杭州:浙江大学,2004:44.

15 张焕. 舟山群岛人居单元营建理论与方法研究[D].杭州:浙江大学,2013: 32-33.

ZHANG Huan.The Theory and Method of Constructive System for Zhoushan Archipelago Settlement Unit[D]. Hangzhou: Zhejiang University,2013: 32-33.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城乡“安全健康单元”营建体系与应对策略——基于对疫情与灾害“防-适-用”响应机制的思考

规划问道

规划问道