北京,国家说,这里是政治中心、文化中心……北京说,我们要创建国际一流和谐宜居之都,展现国际范儿……

但是,“中心”是什么样子?“之都”又是什么样子?

为了摒弃规划师的固有思维,北京市规划院“中心城区城市设计”课题小组组织了一次问卷调查,公开征集公众对北京城市形态的看法与个人偏好。

问卷调查从3月26日起持续12天,回收有效问卷1320份。有相当数量的受访者不仅选择了答案,还附上留言。从字里行间,我们不难感受到大家对这座我们生活的城市那爱恨交织的情感,以及殷殷期望。

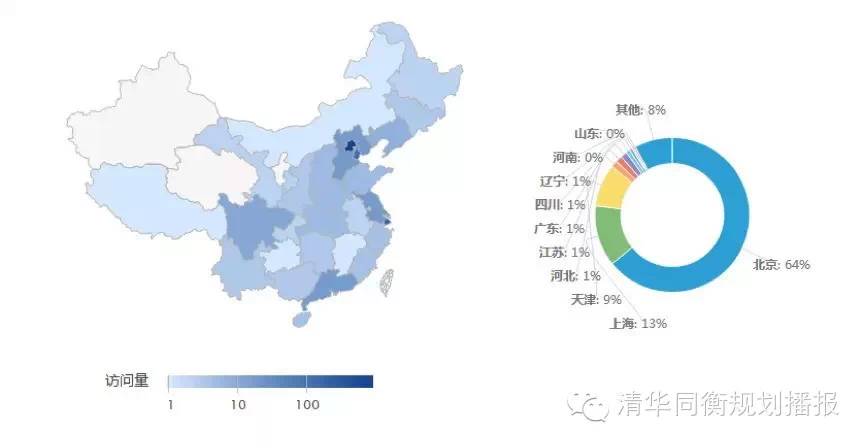

图1:调查样本地域分布示意图(来源:问卷网;样本数量:1320)

这里,我们就撇开职业,单从一个城市居民的角度聊聊我们到底要一座怎样的城市来生活。

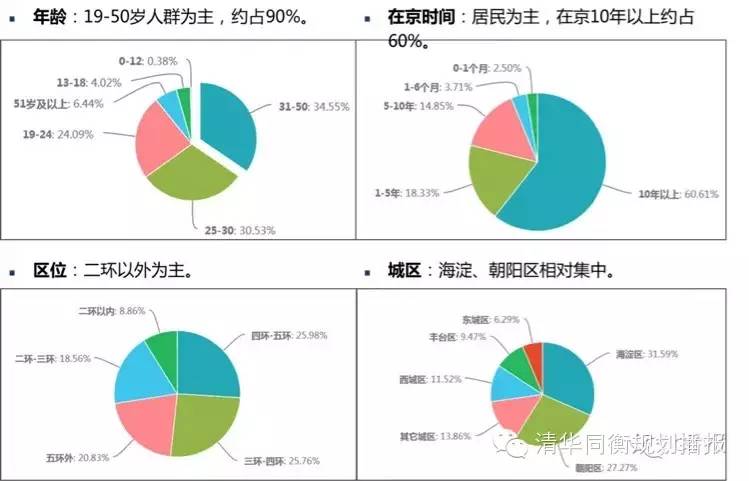

问卷调查中,年龄、身份、居住环境等因素在一定程度上会对人的个人偏好、需求及价值观产生影响。

图9:样本基本信息情况

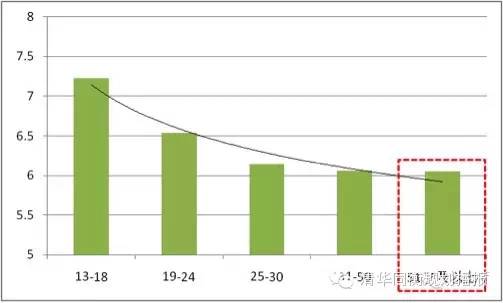

总体上,随年龄增长,对北京现状空间形态的满意度变差。

图10:现状打分 x 受访者年龄

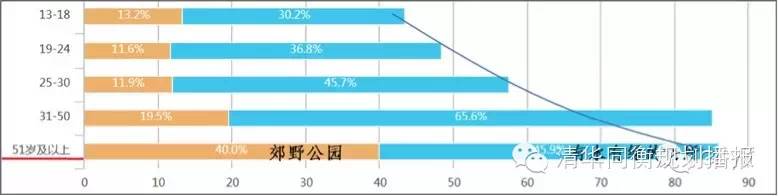

通过对出行偏好的调查发现,随着年龄增长,对商业活力集中区偏好下降,对自然景观的渴望显著提升。而在选择出行地点的诸多因素中,年龄越大越看重人少、安静、自然。反观城市建设的重点地区,几乎脱不开商务、商业、休闲娱乐等功能,换言之,更适合年轻人。

图11:出行地点偏好 x 受访者年龄

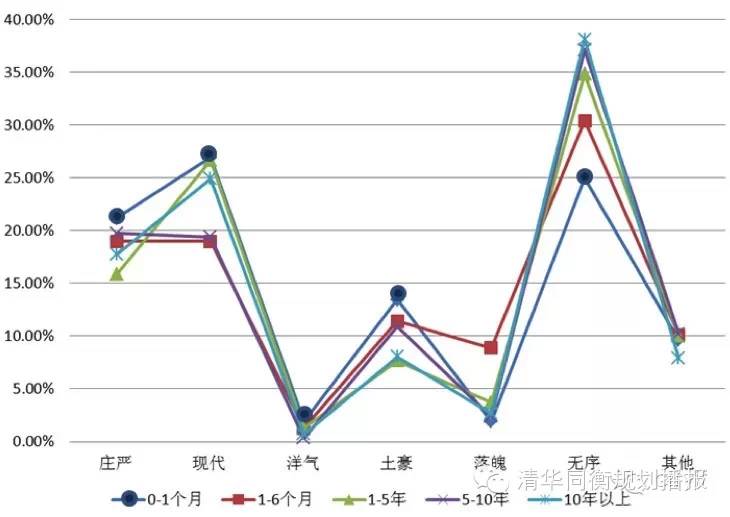

在京时间不同者,在京目的不同,对城市的感受与需求不同。

课题假设在京时间不足1月者为“访客”(旅游、商务、探访等),其他为城市“居民”(读书、就业、生活等)。

调查结果显示,目前访客在对北京城市空间的体验普遍优于城市居民。一方面,访客对北京现状空间形态给出的平均分为6.5,而居民平均打分在6.2左右。另一方面,访客对北京的历史文化空间、纪念性空间与现代元素等可供参观欣赏的“表象”更感兴趣;居民则纷纷表示对城市“内在秩序”的缺乏表示不满。

以“无序”为例。受访者对现状北京空间形态的评价是“无序>现代>庄严>其它”,但访客群体则认为北京“现代”的特色最为突出,而后才是“无序”。此外,从趋势上看,在京时间越长的居民,对这座城市空间的“无序”感受越深刻。

图12:在京停留时间不同受访者的现状感受情况

对北京来说,它首先应该是一座满足居民生活的城市,而后才去考虑承载区域、国家甚至国际性的服务职能。

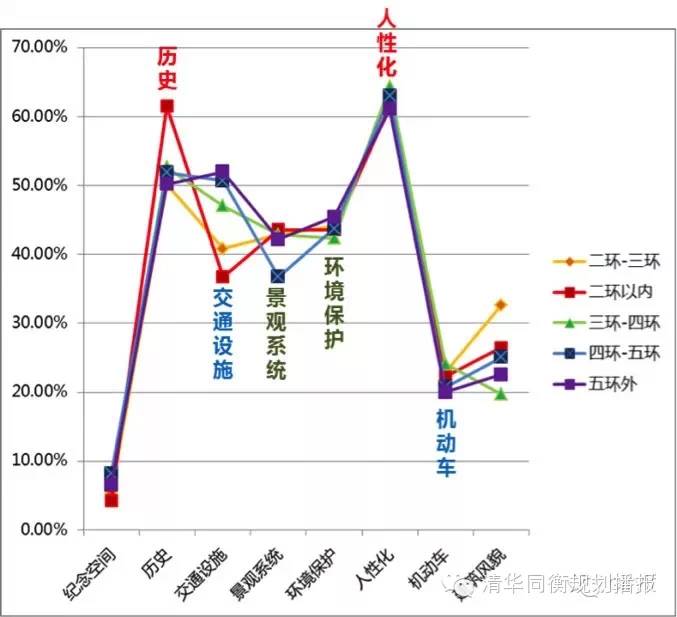

课题组调查了公众对现状的改善意愿。从旧城中心到城市外围地区,受访者对交通设施效率的改善意愿显著提升,体现出外围地区居民生活半径大,距出行目的地较远,交通设施服务能力下降等现状问题。

图13:最渴望提升哪个方面 x 居住区位

一直以来,规划赋予北京太多的高端职能,打造了一批重点地区与具有国家代表性的纪念场所。全国35个城市生活质量指数报告中,北京的客观指数常年居首,但主观生活质量水平却始终处于下游。

表1:2012-2014年中国城市生活质量指数报告

亚里士多德有句名言说:“人们来到城市是为了生活,人们居住在城市是为了生活的更好。”2010年,上海世博会主办方提出“城市,让生活更美好”的标语,传承了这份理想。

“控制性详细规划”(简称“控规”)是控制城市建设最直接的技术手段。其一般控制方式为下表所示7项指标。这种方法的局限性在于限制了建设项目的“量”而漏掉了“质”。

表2:控制性详细规划图则示意

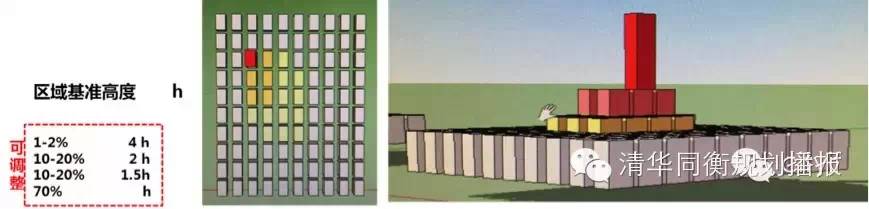

建筑高度是建立地区秩序的手段之一。

课题小组在研究中发现,过于分散的高层建筑、或是高差不分明的高点布局,都无法形成理想的空间秩序。

图14:“9·11”前后曼哈顿岛天际线对比(左:“9·11”以前;图片来源于网络)

对于建筑高度,我们大胆构想一种通过控制“区域高度结构”新方法,通过控制一定研究范围内不同高度建筑的比例关系,塑造一个相对分明的地区中心及空间秩序。

图15:“区域高度结构”控制方法示意

活力:由重点地区到均衡布局

从受访者推荐的优秀出行地点分布中,我们发现“文化类集中在旧城、活力类集中在朝阳,长安街以南几乎一片空白”这样令人忧虑的结果。南北城发展的不均衡,在活力空间布局上清晰的显示出来。

图16:受访者推荐的出行地点布局

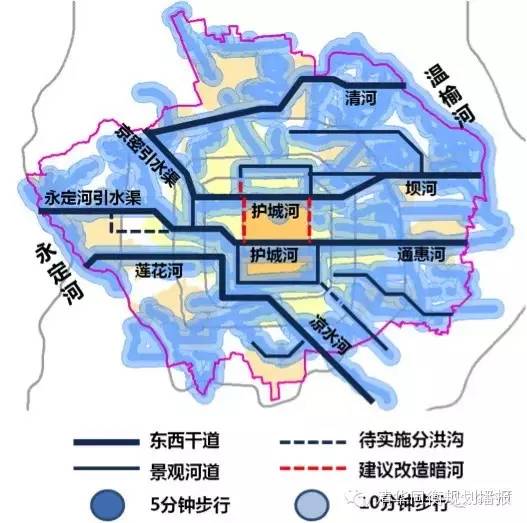

多数受访者在调查中表现出对水和绿的向往,其实北京有条件为市民创造更多亲近自然的场所,只是没有做好。

在受访者推荐的出行地点中,除元大都公园一个线性空间外,均为具体的“点”。其实,以河流为依托,可以将更多的自然元素引入日常生活,满足居民茶余饭后的活动需求,让珍惜的水资源展现出更大的价值。

图18:北京滨水活力空间网络构想(笔者自绘)

本次问卷调查给予我们课题小组大量的信息以及丰富的知识。本文仅仅整理了小部分与城市形象、建筑高度及活力空间相关的内容,很多工作仍在进行之中。

我的城市我做主,我们渴望做到这一点。

在规划工作中,公众参与将扮演越来越重要的角色,组织问卷调查只是多种形式之一。我院多个部门目前均在此方面进行了尝试和探索。我们也期待与您一起,共建美好北京。

信息来源:微信号:“cityif”

点击“历史消息”查看错过内容;

回复关键词获取所需内容;

点击菜单“微搜索”搜索感兴趣内容;

每周一、三、五推送,若未收到最新推送请点击菜单“微热点-最新一期”自动获取

规划问道

规划问道