写在前面:

中国市域(郊)铁路发展相对滞后,已成为中国城市公共交通的短板,尤其是车辆选型方面未形成标准化的体系。作者通过分析国内外车辆选型特征、中国现有车辆技术标准以及主要车辆厂商的车辆技术指标,提出市域(郊)铁路的车辆选型原则,并建立市域(郊)铁路功能性和服务性比选指标及工作流程。

李彬

上海市交通发展研究中心 副主任 高级工程师

国内外市域(郊)铁路车辆选型特征

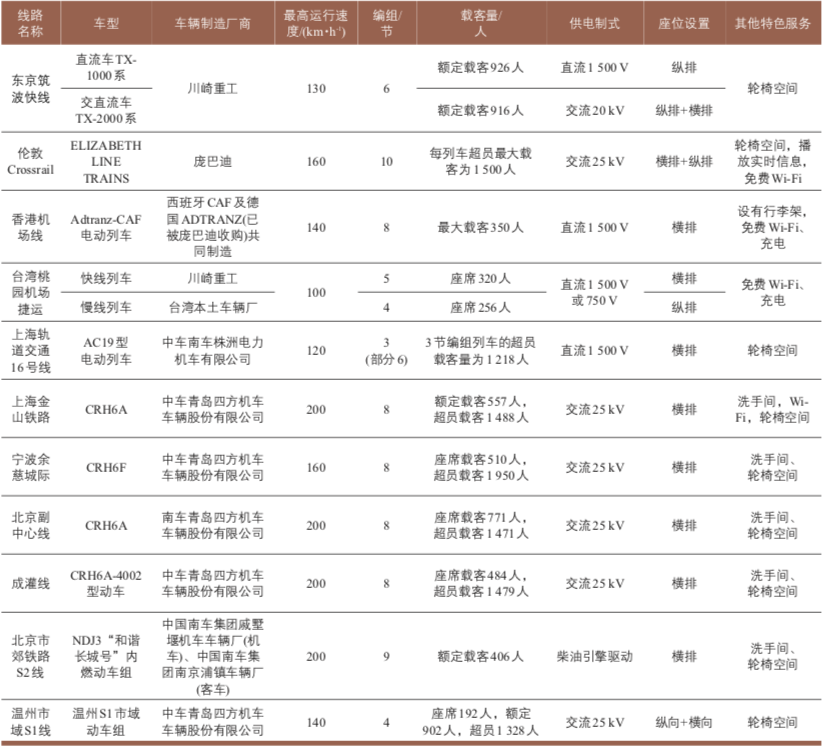

对国内外运营或在建的市域(郊)铁路车型进行分析,梳理车辆最高运行速度、编组、载客、供电、座位设置形式等指标(见下表)。

市域(郊)铁路车型属性

对比国内外市域(郊)铁路列车相关属性,可以总结出以下特征:

1)国际市域(郊)铁路注重快速和舒适:列车最高运行速度一般为130~160km/h,能实现50~80km/h旅行速度;由于是市域(郊)铁路长距离出行,列车均提供了横排座椅,车厢内空间布置以座位为主。

2)国际市域(郊)铁路基于多条轨道交通线路建设实现了灵活的运营模式,部分线路采用了多样化车型来适应不同区段的供电设施。

3)中国车辆选型具有较大的弹性,同样提供中心城区与郊区城镇的轨道交通服务,上海16号线采用120km/h的城市轨道交通快线车型,上海金山线和北京城市副中心线采用200km/h的动车组。

4)中国部分市域(郊)铁路的车辆标准选择不完全合理。利用既有线路改造开通市域(郊)铁路,车型选择上没有充分结合线路的规格去匹配,如北京城市副中心线,线路设计速度是160km/h,车辆选择了200km/h车型,不仅车辆性能未能充分发挥,甚至由于高速车辆的加减速能力相对较低而削弱了线路的运行服务速度;此外,北京市郊铁路S2线采用柴油机引擎驱动的NDJ3“和谐长城号”内燃动车组,车型选择不符合现有的环保理念。

5)中国列车个性化的设备与国外有一定差距。列车的个性化设备是在确保基本的列车服务水平之外设置的能提高乘客乘坐舒适性的其他设备,例如提供免费Wi-Fi、播放实时新闻的多媒体设备等。目前中国市域(郊)列车的Wi-Fi功能尚未普及,车内多媒体设备也未能播放实时信息。

中国市域(郊)铁路车辆技术水平分析

梳理已发布的市域(郊)铁路设计规范,《市域铁路设计规范》(T/CRSC0101—2016)和《市域快速轨道交通设计规范》(T/CCES2—2017)从功能规划的角度出发,涉及的轨道车辆的主要技术指标包括受电方式、供电制式、平竖曲线半径、最大坡度、车体宽度、车内净高、车门宽度、最高运行速度、加速度、制动速度、每平方米空域地板面积站立人数等。对比这两个规范可知,总体指标取值基本一致,都将市域(郊)铁路的设计速度定为100~160km/h,供电主要为25kV交流电模式。

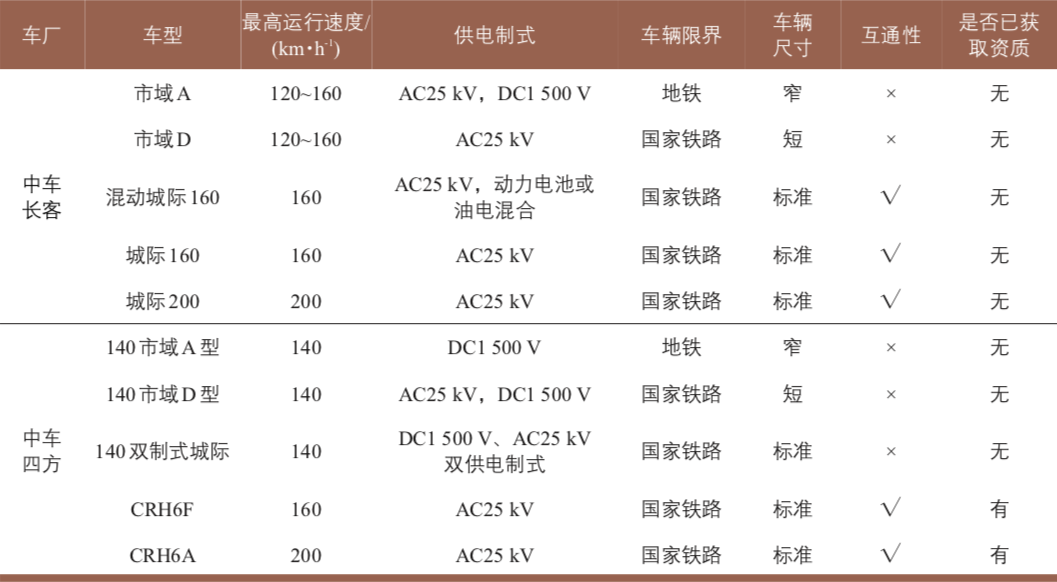

从技术资源共享、车辆技术国产化发展角度出发,以中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“中车长客”)和中车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“中车四方”)生产的车辆为研究对象,收集相关车型数据,作为市域(郊)铁路车辆选型的依据。两家公司均有最高运行速度为120~200km/h的市域(郊)铁路车辆。

对车厂的车辆类型进行总结,现有的市域(郊)铁路车辆满足以下3个特征:1)最高运行速度基本为120~200km/h;2)供电制式以AC25kV为主,部分兼顾DC1500V;3)车辆规格基本一致,可概括为4类:1最高运行速度200km/h以上的城际车,2市域A型车,3最高运行速度120~160km/h的国家铁路降速城际车,4市域D型车。截至2017年,仅有中车四方的CRH6A城际动车组、CRH6F城际动车组拿到中国铁路总公司的上线资质(型号合格证和制造许可证),可进入国家铁路线路运行。

车辆选型原则

根据国内外城市轨道交通车辆选型的经验,结合中国的相关政策、发展理念以及现有的车辆技术标准,提出车辆选型的主要原则:

1)适应市域(郊)铁路功能定位要求。《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》(发改基础〔2017〕1173号)中提出“要根据市域(郊)铁路的需求特征、服务对象、服务范围等,合理把握其功能定位”。目前各大城市已编制了市域(郊)铁路相关规划,因此在车型选择时,应综合考虑符合指标的车型,使车型符合市域(郊)铁路的技术定位。

2)适应城市环境条件和环保要求。习近平在十九大报告中提出:“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策”。在选择车型时,要兼顾工程线路特性和气候环境条件,更要减少对沿线环境和景观的影响。

3)符合维修技术资源共享。统筹兼顾,控制车辆制式的类型,实现城市轨道交通网络中车辆、维修设备以及人力资源等的资源共享。

4)兼顾成本特性,综合比选经济性、安全性和适应性因素。综合功能需求、建设投资和运营成本,选择寿命周期成本低(产品在有效使用期间所发生的与该产品有关的所有成本,包括产品设计成本、制造成本、采购成本、使用成本、维修保养成本、废弃处置成本等)的车辆。同时,各种车型的特性不一样,必须结合工程实践,对不同的影响因素进行分析,给予权重,综合比选车型。

5)鼓励新技术并兼顾国情需求。在考虑技术成熟的同时兼顾技术进步,鼓励采用新技术,同时结合国情选用经济实用、安全可靠和方便维修的车辆。

6)鼓励车辆技术国产化发展。应符合国家关于城市轨道交通车辆国产化的政策,选择利于实现国产化并且能满足国产化率要求的车辆,鼓励中国制造车辆投入运营。

车辆功能性比选

由于市域(郊)铁路提供中心城区和周边城镇组团的公共交通服务,其车型要符合公共交通通勤化、快速、大运量的要求,部分市域(郊)铁路可利用既有铁路开行列车,还需要考虑与国家铁路互联互通的需求。此外,车辆的选型应考虑相应的经济成本。因此,从市域(郊)铁路满足的功能性角度建立比选指标,包括安全、速度、运能、互通、成本5个方面。

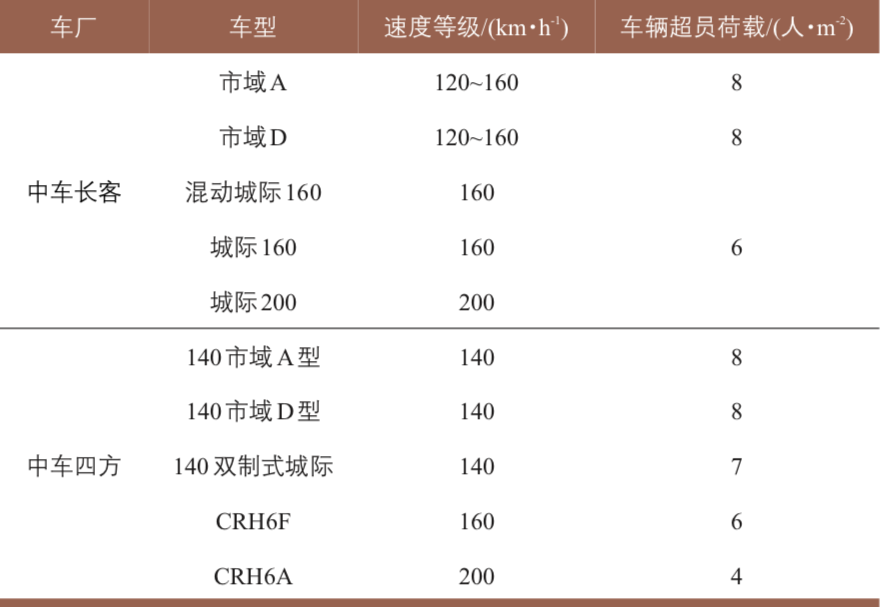

安全是交通运行服务的底线。市域(郊)铁路将采用公交化的运营方式,乘客购票后自由上车入座,在高峰时段可能导致极度拥挤状况,因此对车辆的荷载水平有一定的要求。超员荷载水平指列车在极限荷载情况下列车的载客量,在极限荷载情况下,座椅坐满,客室其他区域载客量按每平方米最大可站立的乘客数计算。调研车辆厂商得到不同车型的超员荷载水平(见下表):从现有车型来看,不同类型的车辆荷载水平各异,其中市域A、市域D型车较城际车的荷载水平有较大优势。在实际车辆选型中,需要依据客流规模发展和线路实际运营状况来考虑线路安全性。

各类车型超员荷载水平

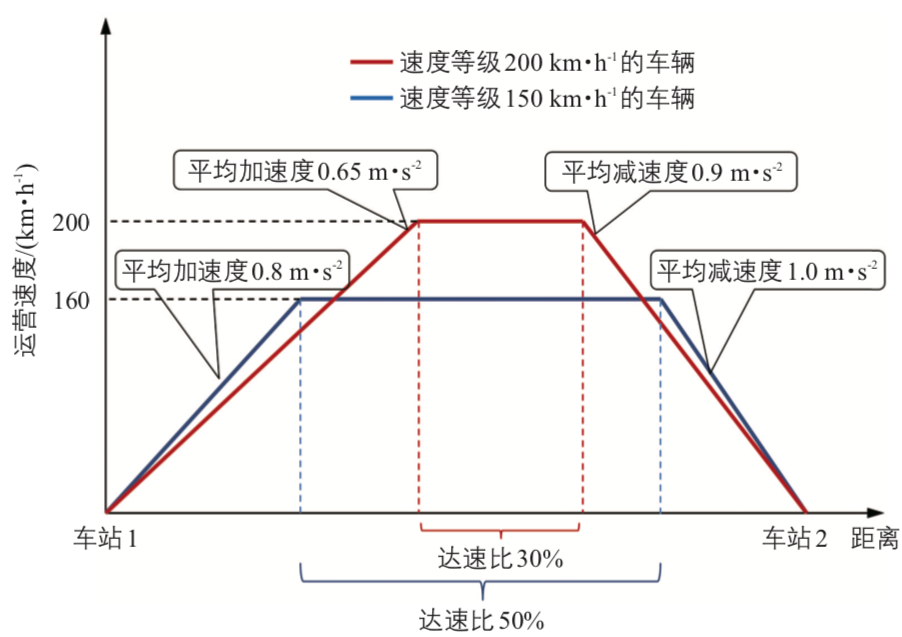

市域(郊)铁路要满足快速性,因此对旅行速度(又称平均速度,指列车在一定区间里程范围内行驶的平均速度)有较高要求。车辆的旅行速度与站间距、设计车速、加减速度、线路坡度等因素相关。通常线路服务的空间尺度范围越大、线路长度越长,其站间距也越大,因此线路的设计车速越高,相匹配的车辆设计车速越高、加减速能力越小。目前市域(郊)铁路最高运行速度有120km/h,140km/h,160km/h,200km/h四种等级,对应的加减速性能有所区别。

应当合理选择车型以满足达速比(指车辆在两车站之间的区段行驶过程中,以最高运行速度行驶的距离占该区段长度的比例)的运行要求。对于特定的站间距和车辆设计速度,加减速距离越长其旅行速度越高,但加减速过程能源消耗远大于匀速行驶状态,应当综合权衡车速和能耗因素,选择合理的达速比范围。达速比较高,代表车辆速度水平偏低,可进一步选用更高车速的车辆以缩减运行时间;达速比较低,则代表车辆加减速里程较长,匀速里程较小,可以适当选择较低车速的车辆,以节约车辆投资成本。由行业标准可知不同速度等级车辆的加减速性能,依据车辆的加减速性能可测算同一站间距下不同速度等级车辆的达速比(见下图)。

不同速度等级市域(郊)铁路车辆的站间距与达速比关系

国家铁路线路的车站间距一般较大,根据既有线路的建设和运营经验,车辆达速比一般在50%以上。市域(郊)铁路服务于都市圈范围,站间距具有较大的弹性且介于国家铁路和城市地铁之间,目前缺乏明确的工程标准,综合权衡车速、能耗等因素,达速比宜在50%左右较为合理。本文选择40%~60%的达速比范围推算不同设计车速车辆的适用站间距范围,作为不同线路的车型选择标准。

中间站停站时间设为1min,达速比按40%和60%区间考虑,依据120km/h,140km/h,160km/h,200km/h四种车型的加减速能力,计算各车型在40%~60%达速比的站间距和旅行速度(见下表)。可以看出,在满足最优达速比的约束条件下,120~200km/h四种车型的最优站间距基本连续分布于3~17km,最佳旅行速度为53~125km/h,可知速度等级越高,其适应的站间距越大。因此,可依据线路的站间距选择合适速度等级的车辆。

不同设计速度与达速比条件下的最优站间距和旅行速度

市域(郊)铁路作为大容量的公共交通系统,应实现沿线大规模客流的高效运输服务,因此运能需要达到相应的规模。运能规模取决于发车间隔、车辆编组和列车容量:

1)发车间隔。发车间隔与线路条件、运营条件相关。受线路条件影响,为了确保列车在隧道内或高架道路上发生事故能及时救援并减少工程投资,市域(郊)铁路最大设计能力不宜大于24对/h,即2.5min/班;受运营条件影响,市域(郊)铁路列车车站追踪间隔时间、折返站折返作业时间可能超过2min,因此市域(郊)铁路最小行车间隔宜按2.5min考虑。当同时满足发车间隔和运营条件的要求,结合目前的技术条件,在确保安全性的前提下,本文将发车间隔取为3min。

2)车辆编组。车辆编组与客流密度、列车种类、机车功率、线路情况、站线和站台长短等因素相关。地铁车辆编组数为6,8节;高铁和城际车编组为8,16节。市域(郊)铁路站台一般按8节编组控制。

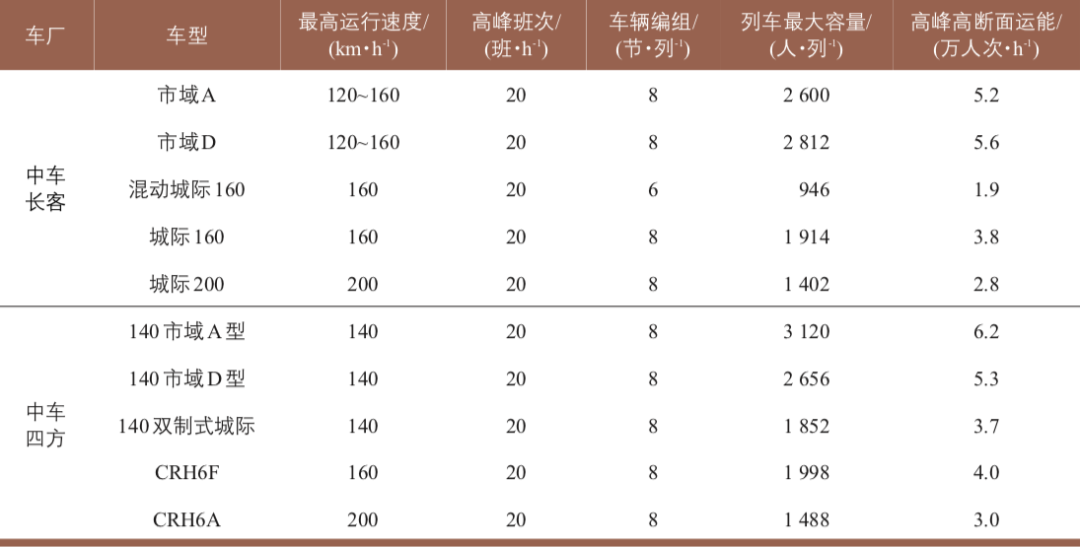

3)列车容量。列车容量在硬件上取决于车辆尺寸、车门对数以及座位排布,同时也受制于列车承载安全性和拥挤度指标、舒适性指标的影响。各类车辆的编组及列车的最大容量(超员荷载水平)由中车长客和中车四方车辆厂提供。

根据中车长客或中车四方提供的各车型的最高运行速度、车辆编组、列车最大容量等参数,高峰班次按发车间隔为3min测算,可计算各类车型的高峰高断面运能,如下表所示。可以看出,市域A、市域D型车高峰高断面运能较城际车有较大优势,6节编组的混动城际160运能较弱。

各类车型运能水平分析

对于与国家铁路存在互联互通需求的市域(郊)铁路,其技术标准必须与国家铁路标准保持一致,即采用与国家铁路兼容的牵引方式、供电制式、信号系统、限界等。在车型选择方面,与国家铁路互联互通的要求主要考虑供电制式、车辆技术标准两方面要求。

1)供电制式。与国家铁路互通必然需要具备AC25kV的供电模式。从国内外现有技术和工程来看,速度为120~140km/h的线路,采用交流或直流供电制式均可行,两种供电制式无明显分区,但速度达到或超过160km/h时,线路通常采用交流制供电。此外,不同的供电制式需要满足不同的工程、管理、投资等条件。

2)车辆技术标准。与国家铁路互通还需考虑车辆技术标准:①市域(郊)铁路与国家铁路的车辆的限界要求保持一致,从而适应国家铁路线路和车站的运行要求;②车辆的尺寸满足中国国家铁路集团有限公司关于车辆的技术标准;③动车组的统型项目,包括操作界面、运用界面、旅客界面、维护界面、制动系统、检测保护等6个方面共33项统型项目。只有满足了以上三个方面的要求才可能获得中国国家铁路集团有限公司颁发的上线资质(型号合格证和制造许可证)进入国家铁路线路运行。

对两车厂车型的互通性进行分析,如下表所示。可以看出,与国家铁路互通的仅有中车长客的混动城际160、城际160、城际200和中车四方的CRH6F,CRH6A。

各类车型互通性分析

成本包括车辆成本和土建成本。不同类型车辆断面面积不同,所需的地下或隧道孔径不同,从而土建成本存在差异。

1)车辆成本包括采购成本、检修成本和运营成本。1不同类型车辆采购成本不同。根据相关车辆厂提供的报价,城际车的采购成本较市域车的采购成本高;2检修成本包含日常维修成本和定期检修成本,检修修程和周期按配置车型来确定。不同的检修等级所需的修时、价格不一致,需以各厂检修报价为准;3运营成本包括线路使用费、接触网使用服务费(含网电能耗)、车站旅客服务费、售票服务费。不同类型列车在同一线路上运营时,线路使用费是一致的;而后三项费用因不同类型车辆的动力、载客量而存在差异。

2)土建成本的影响包括两个方面:一是受限界和阻塞比的要求,需要配备不同的隧道管径,从而土建成本不同;二是不同供电制式所需的沿线变电设施的规模不同导致建设成本不同。

限界分为车辆限界、设备限界和建筑限界。隧道内三者的大小关系为:建筑限界>设备限界>车辆限界,不同车型所需的限界不同,影响隧道管径及成本;阻塞比是列车横截面积与隧道轨面以上净空面积的比值。列车在高速进入隧道并在隧道内运行时,会交替出现压缩波和膨胀波,需要车辆达到一定的密闭性,阻塞比值越小,对车辆的密闭性要求越高。因此,阻塞比需要保持较大比值。

沿线变电站设施。从变电站方面考虑,AC25kV供电制式采用高压供电,变电所可每30~80km设置一处,相比DC1500V供电模式下2.0~4.5km的变电所间距要求,可节约较多成本。从车辆和土建成本考虑,AC25kV供电制式的车辆限界大于DC1500V,导致更高的地下区段建设成本。

根据中国经验,当隧道段占比超过全线1/3时,选择DC1500V的车辆更经济;若市域(郊)铁路主要位于郊区,敷设方式以地面段为主,选择AC25kV的车辆更为经济。

车辆服务性比选

市域(郊)铁路满足相应的功能性指标后,还需要结合其服务特征(提供公交化运营服务),提出相应的车辆服务性指标建议,包括座位、洗手间、车门、车内扶手的设置等服务性指标。

座位的设置方式有三种:横排(即乘客面朝或背朝车辆运行方向)、纵排(乘客面朝车厢两侧)以及纵横交错的形式。根据运行经验,最高运行速度在160km/h及以下的列车,车辆座位的设置形式对于乘坐乘客的安全性没有直接影响,但横排座位较纵排座位具有更好的舒适性,且占地面积更大。

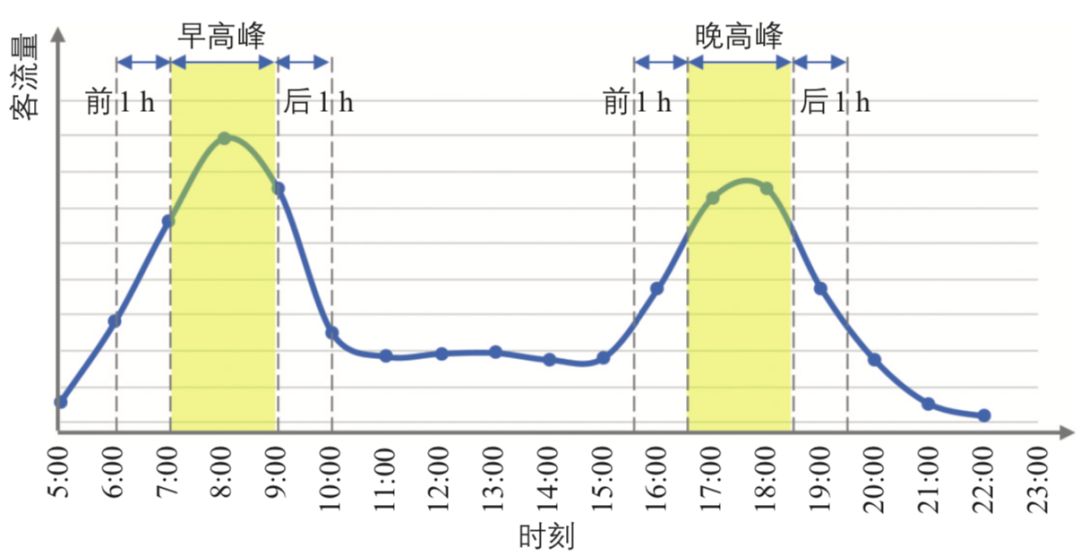

由于市域(郊)铁路主要服务较长出行距离乘客,座位设置方式应满足为平峰时段的所有乘客提供座位。轨道交通客流一般存在早晚两个高峰,为所有高峰时段乘客提供座位较为困难,但应确保早、晚高峰以外的其他时段乘客有座。座位数量应按照早晚高峰前后1h客流规模的高值进行布置 (见下图)。

轨道交通客流时变特征

国内外对车内是否设置洗手间没有明确的规定。通常情况下地铁车辆不设洗手间,干线铁路列车设有洗手间。中国车辆设计人员普遍认为,市域列车内是否设置洗手间以及设置几处洗手间,主要是看运营模式和用户需求。如果平均乘坐时长超过1h,列车上需要设置洗手间,如果两站之间运营时长较小且车站内设置有洗手间,列车上就不需要设置洗手间。列车一旦设置洗手间,就需要设置配套的上水排水以及厕所污物吸收装置,加大了列车的运营成本。因此是否需要设置洗手间,可综合权衡运营模式、用户需求以及成本控制之间的关系。

车门的设置需要权衡乘客乘降效率和列车承载能力。增多车门数量或加宽车门宽度,可提高乘客的乘降效率,也会导致车内站立空间的增多。市域(郊)铁路客流潮汐现象较严重,采用公交化运营时,高峰时段车内会涌入较多的乘客,过多站立乘客可能会导致载客量超过列车的超员载荷水平,影响列车的使用安全。减少车门数量或减小车门宽度会降低乘客的乘降效率,使得乘客上下车耗费较长时间,增加列车的停站时长,停站时间的延长会增加列车的发车间隔,从而减少发车班次,造成线路运营能力下降。

目前《市域铁路设计规范》(T/CRSC0101—2017)明确市域列车的车门设计数量和车门设计宽度范围。车门数量依据车辆类型的不同而存在差异,需要综合考虑列车运行安全、乘降效率的要求对车门数量和宽度的影响。

1)扶手设置。远期客流量较大时,站立乘客增多,为了确保车内站立乘客乘车的安全性,建议在车内增设立柱扶手,为兼顾身高较矮的乘客,建议在车内适当增设拉环。

2)机场线增设大件行李箱放置处。对于机场线,应在车厢内设置大件行李箱放置的区域,方便机场乘客出行。

3)车内上网通讯和多媒体设备。列车内提供Wi-Fi,供乘客免费上网。车厢连接处设置多媒体设备,滚动播出实时新闻和天气情况等。

车辆比选工作流程

在市域(郊)铁路的实际车辆选型过程中,应按照功能性指标和服务性指标两个步骤分别进行比选。

1)功能性指标的比选:根据项目可行性研究报告中确定的旅行速度目标、站间距、客流规模、互联互通等要求,确定车辆安全、速度、运能等指标,按照是否与国家铁路互联互通,选择互通性要求的车辆类型,并对比经济成本,综合比选。

2)服务性指标的选择:根据线路服务时间、沿线服务对象、社会经济文化发展等因素,明确车内服务性指标配置要求,包括设置座位、洗手间、车门等。

写在最后

本文研究市域(郊)铁路适配车型的选择,总结国内外的车辆选型经验,结合中国的行业发展现状和趋势,从功能性和服务性两个方面构建市域(郊)铁路的车辆选型指标,并建立选型体系。其中,功能性比选指标包括车辆的安全、速度、运能、互通和成本5项内容,服务性比选指标包括车辆的座位形式、洗手间设置、车门设置等。并结合车辆实际选型工作,提出车辆比选的工作流程。市域(郊)铁路车辆技术不断发展,车辆技术指标参数不断更新,本文建立的车辆比选体系可为形成市域(郊)铁路适配车型的行业标准化体系提供技术参考。

封面图片来源:pikpax.com

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

202053期

编辑 | 耿雪

审校 |耿雪 张宇

排版 | 邵思倩

原文始发于微信公众号(城市交通):李彬:市域(郊)铁路车辆选型研究

规划问道

规划问道