提要

自2010年IBM 正式提出“智慧的城市”概念,我国学者对智慧城市领域相关课题展开了广泛的讨论,并积累了一定的实践经验。基于Citespace软件,对中国知网与WoS (Web of Science)数据库中主题含“ 智慧城市(smart city/smartcities) ”的期刊文献进行图谱量化分析,从关键词、共被引、作者合作网络、研究热点及趋势、中外研究内容比较等,对2010—2019 年施引文献与被引文献进行梳理。选取国外实践中具有代表性的新兴技术、韧性、人本观念与算法等四方面综述了主要内容,以期对近10年国内外智慧城市发展进行回顾的同时,对中国未来智慧城市的研究和实践提供借鉴。

关键词

智慧城市;研究综述;图谱量化分析;CiteSpace软件;学术期刊

(全文刊登于《城市规划学刊》2020年第2期)

本文引用格式:黄沣爵, 杨滔, 张晔珵. 国内外智慧城市研究热点及趋势(2010—2019年)——基于CiteSpace的图谱量化分析[J]. 城市规划学刊,2020(2): 56-63. (HUANG Fengjue, YANG Tao, ZHANG Yecheng. Hotspots and trends in smart cities researches (2010—2019) ——quantitative analysis of graphs based on CiteSpace[J]. Urban Planning Forum, 2020(2):56-63.)

社会经济发展与信息技术更新迭代双线并行使得“智慧城市”的内涵不断丰富。智慧城市常与低碳城市、韧性城市、感知城市、数字城市等区域发展概念相互交叉,同智慧政务、智慧交通、智能基础设施等行业信息化概念相互融合。自2010年IBM正式提出“智慧的城市”概念,中国智慧行业、学术界与政府对“智慧城市”的理论基础、技术路径、法规引导与未来愿景进行了大量探索和经验积累。伴随着中国城镇化从快速增长进入稳定发展的新常态以及进入2020年全面建成小康社会的新契机,“智慧城市”领域在大屏幕、大平台热建设同时应注意到近年来的冷思考,但目前对国内外智慧城市主题的城市研究综述较少。

本文使用Citespace软件,对中国知网与WoS(Web of Science) 数据库中主题含“智慧城市(smart city/cities) ”的期刊文献进行图谱量化分析,其中知网数据15773条(每篇为一条),WoS数据3 990条(每篇为一条),从关键词、共被引、作者合作网络、研究热点及趋势、中外研究内容比较等对2010—2019年施引文献与被引文献进行梳理,系统综述国内外智慧城市研究领域主要内容及发展趋势,为中国智慧城市研究和实践提供参考依据和经验借鉴(陈玉洁,李紫晴,丁凯丽,等,2019)。

1 国外研究热点与研究趋势

1.1 研究热点

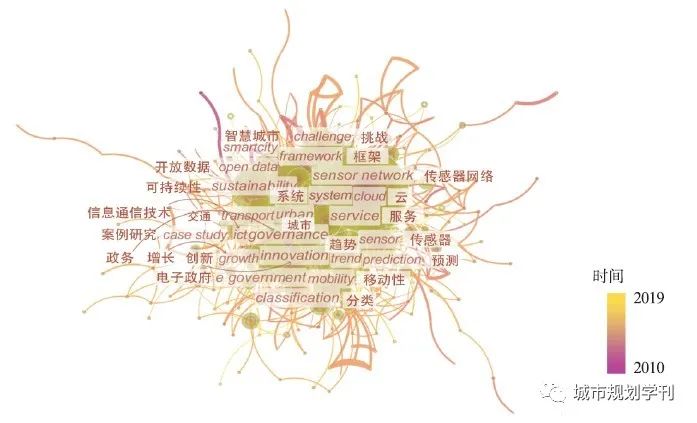

关键词共现图谱(图1) 关系线颜色随时间推进由紫色向黄色过渡,节点大小表征关键词频次。其中,物联网(internet of things)、大数据(big data)、管理(management)、系统(system)、可持续性(sustainability)、模型(model) 等构成国外智慧城市研究领域画像,主题词之间关联性强且各主题词有较强的垂直深度。

图1 国外智慧城市相关论文关键词共现图谱

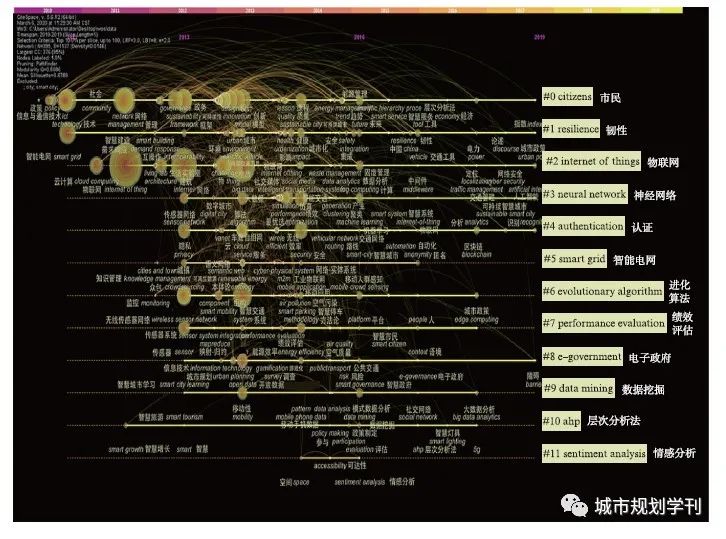

为提高研究内容的准确性,本文剔除城市(city)、智慧城市(smart city)等关键词, 合并如IoT、internetof things(物联网) 等同义关键词,对每个时间切片中前10%(Top 10%) 关键词使用“路径查找(pathfinder) ”的裁剪方式进行聚类分析,所得结果Modularity Q值为0.508 6, MeanSilhouette 值为0.678 9,表明聚类位于可置信区间,聚类质量高(图2)。

图2 国外智慧城市相关论文关键词聚类图谱

将聚类标签沿时间轴横向展开得到聚类时间线可视图谱(图3),可以清晰地看到不同聚类下关键词热度及随时间的推演情况。其中,关于市民(citizens)、韧性(resilience)、物联网(internet of things) 的讨论成为2010年至今未间断的话题。以韧性标签为例,对该话题的研究早期由技术(technology) 切入,思考城市中微观组分、韧性基质,即建筑的智慧建造(smart building)。随着面向未来的可持续城市议题提出,学界视野逐渐转向更宏观的城市模型(model)的建构和韧性框架(framework) 的建立。当下学界研究重点关注韧性城市中相关评价指标(index) 的选择和制定。

图3 国外智慧城市相关论文关键词聚类时间线可视图谱

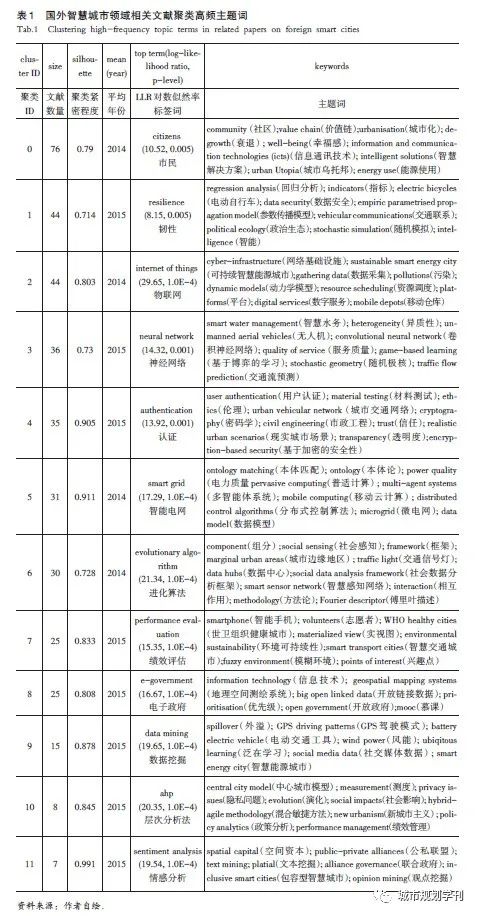

根据聚类结果,国外关于智慧城市研究热点集中在表1中的12个方面。

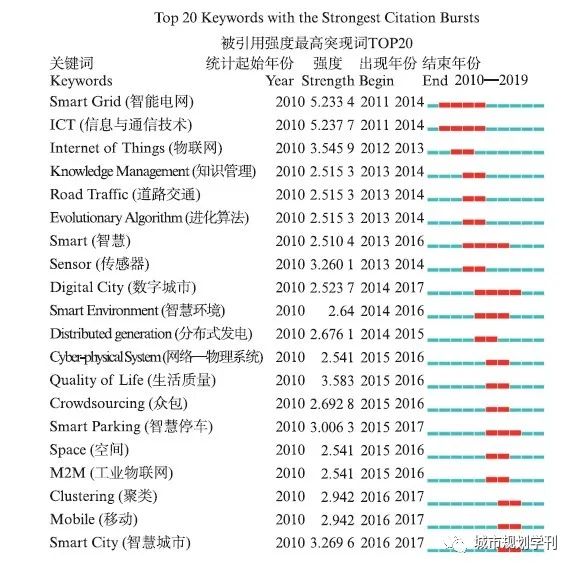

本文截取Top20突现词绘制图表(图4),突现强度前五分别为智慧电网(smart grid)、信息与通信技术(ict)、物联网(internetof things)、知识管理(knowledge management)、道路交通(road traffic)。突现期最长跨度4年,如智慧电网、信息与通信技术、数字城市等。由突现词图表可以看出,国外智慧城市研究进程中不断演进深化的概念和曾经被学界讨论的热点词,除知识结构组成外,一定程度上反映了社会需求和资本倾向,对了解国外智慧城市研究进程有一定帮助。

图4 国外智慧城市相关论文突现词

1.2 研究趋势

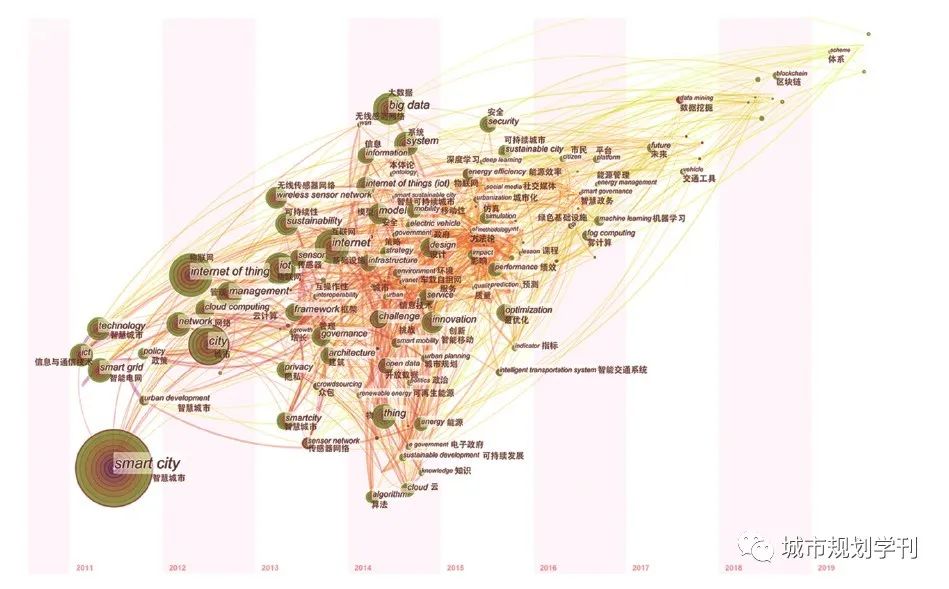

本文将关键词图谱按照时区绘制,对关键词进行时间序列分析,研究时间跨度为10年(2010—2019年),进而得出国外智慧城市领域研究发展变化与趋势(图5)。可以看出,国外智慧城市研究进程由起步聚焦而粗放的主题研究逐渐过渡至广泛而联系普遍的内容直至垂直细分领域的深入探索。研究内容由概念向技术实践及应用场景转换,紧贴行业具体实践与社会需求。

图5 国外智慧城市相关论文关键词时区图

1.3 研究内容

本研究通过对国外相关文献主题词的梳理,剔除早期发表的及研究内容较为常规的主题文献,综合选取代表性文献,将其分为4个主题——新兴科技、韧性、人本观念和算法。每个主题选取该领域高被引论文、代表性学者论文和最近发表的论文进行综述,试图剖析国外城市研究的主要动向。

1.3.1 新兴科技

第三次工业革命带来了计算机及信息技术,第四次工业革命带来了物联网、人工智能、虚拟现实等。不断实现跨越的技术同时型塑着智慧城市,赋予智慧城市更多可能性。Mohammed研究了无人机在智能城市中的环境危害监测、交通管理和污染监测等多维领域的应用与机遇及面临的诸如安全性、隐私权及使用道德等挑战(F. Mohammed, 等, 2014)。Anagnostopoulos研究了一种支持物联网的系统架构,旨在优化垃圾车队规模、收集路线与优先度的动态调度模型,以实现固废的动态收集(T.Anagnostopoulos, 等, 2015)。

在智慧电网方面,Ruiz-Romero, Salvador研究了将可再生能源整合到现代配电基础设施中的方式,提出发电机保护系统之间应设置有一个通信系统,一个选择性保护系统,一个故障跟踪系统以及网络与发电机之间的相位控制系统(S. Ruiz-Romero, 等, 2014)。Becerra根据智慧电网理论和实践的需求,提出绿色城市(GC) 的概念,并认为绿色城市是包含以下两种主要功能的多代理网络:具有低成本智能电网物理元素的环境仿真与分布式智能电网控制算法的原型开发能力(A.C. Becerra, 等, 2015)。

1.3.2 韧性

Kaika, M批判了以安全、有弹性、可持续和包容性为目标的韧性城市仍基于旧的方法论工具(指标),技术解决方案(智慧城市)以及无效的生态现代化范式的体制框架,提出真正的智能解决方案不是建立共识的过程,而是在这些持不同意见的纷争中找出亟需解决的生活指标(M. Kaika, 2017)。Yarime提出韧性涉及环境治理,提高能源效率,保障能源供应及保持抗灾能力。城市应重视多维数据复杂而动态的联系,对其进行整合、交换与共享至关重要(M. Yarime, 2017)。

1.3.3 人本观念

若智慧城市建设仅聚焦于科技驱动,忽视人本思想的关照和引领,必然会出现成本高,获得感差的现象。Lee基于对上述问题的回应,绕开传统官僚主义观点对智慧城市的分类方式,提出以市民发展为中心的智慧城市类型框架(J. Lee, 等, 2014)。Jinil则整合“公民问题”,将其作为检视镜头放大智慧城市愿景中被广泛忽略的关键问题——如何平衡社会差异、传感器的收益与危害。作者以韩国新松岛市为例,评估智慧城市中的公民问题(Y. Jinil, 2014)。Ballesteros的研究则注意到在现有智慧城市的实践中若以用户为中心,仅确保所需的服务质量(QoS) 是不够的,而应保证用户的高水平的体验质量(QoE),进而提出可评估与设计的标准化解决方案,确保节点移动性和高性能能耗(L.G.M. Ballesteros, 等, 2015)。

除实体物理空间上的研究外,国外学者对虚拟空间市民的情绪分析进行了深入的探讨。Li认为借助Twitter文本情绪分析能使政府与市民保持更紧密的距离,基于此认识提出一种涵盖数据汇入、预处理、分析和可视化的框架。该框架使用朴素贝叶斯分类器,可分析特定的表情符号,最终服务政府使用地图绘制技术跟踪市民情绪波动(M.D. Li,等, 2016)。BenAhmed研究了迁移学习在挖掘Twitter用户所分享图片深层特征的应用,以期填补当前研究空白(K.Ben Ahmed, 等, 2016)。

1.3.4 算法

国外学者针对不同的应用场景提出了相关的算法模型。Wang使用傅里叶描述符算法分析人群回传至后台的带GPS定位数据的公共设施图像信息(Z. Wang,等, 2016)。Cheng使用模糊神经网络计算交通信号灯系统,可根据给定路口的交通状况延长或终止绿灯信号,并将公共交通纳入优先级考虑,提供交通运行效率(S.T. Cheng, 等, 2014)。Stolfi则提出了通过搭载wifi智能点的轻型基础设施,为驾驶员定制实时路线,减少现代城市气体排放。研究人员使用OSM 地图与SUMO道路仿真器构建了西班牙马拉加的真实场景,使用高效的进化算法进行求解。结果表明,通过对交通基础设施的改造,可减少10%的气体排放和9%的出行时间(D.H. Stolfi, 等,2013)。

2 国内研究热点与研究趋势

2.1 基本统计分析

2.1.1 期刊发文总量

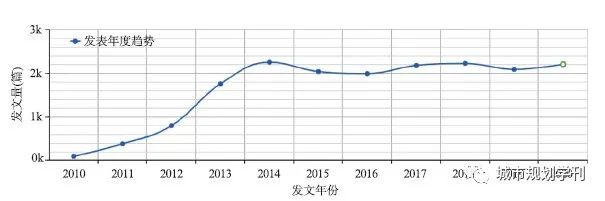

历年文献数量反映了智慧城市领域学术研究的理论水平和发展速度。由图6可见,国内学术界对智慧城市领域的研究兴于2010年,随后呈现逐年上升态势直到2014年达最大值2249篇后趋于稳定,其中2013年发文量增幅最大达120%。

图6 国内相关期刊发文总量

2.1.2 文献作者归属机构

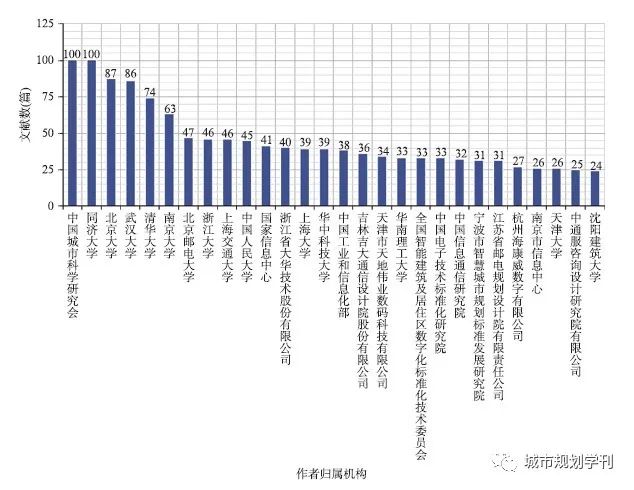

由图7可以看出作者归属机构分布存在明显的高峰,说明智慧城市领域的学术研究成果集中于少数研究机构。从文献归属机构看,作者多来自科研机构与高校,部分来自科技企业,行政机构与其他单位作者较少。这一现象反映当前智慧城市领域学术研究的状况,即社会热钱蜂拥进入,企业、设计机构纷纷站在风口圈地设定规则,搭建产品壁垒,缺乏对智慧城市成体系的研究与思考,未能有效地将业务成果进行学术转化。同时,智慧城市作为汇集计算机、数学、建筑、设计等众多学科的综合技术,多在实践中发展变化,虽有一定专题学术讨论,但并未形成学术体系。

图7 国内相关文献作者归属单位

2.1.3 文献基金分布

由图8可见,对智慧城市领域文献扶持力度前三基金皆为国家基金,省级基金对该领域课题投入较少。

图8 国内相关文献基金分布

2.2 研究热点

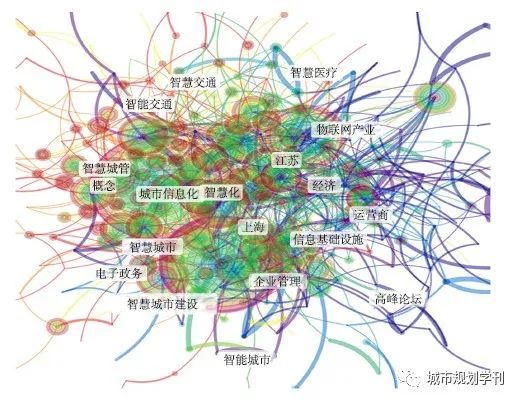

关键词是作者对于文章内容的高度凝练与总结,能够反映文献的核心内容。本文通过选取每个时间切片(1年) 中出现次数前10%的关键词绘制共现图谱(图9),并对关键词进行聚类分析,最终根据所得关键词聚类图谱(图10) 分析研究的发展热点、发展脉络与趋势。

关键词共现图谱关系线颜色随时间推进由深蓝向橘红过渡,节点大小表征关键词频次。其中,城市信息化、智慧化、智能城市、物联网产业等构成智慧城市研究领域画像,且彼此关联性强。

关键词聚类图谱在选取上述10%关键词的基础上使用“路径查找”的裁剪方式聚类生成,所得结果Modularity Q值为0.49,MeanSilhouette值为0.5931,表明聚类位于可置信的区间,聚类质量较高。

图9 国内智慧城市相关论文关键词共现图谱

图10 国内智慧城市相关论文关键词聚类图谱

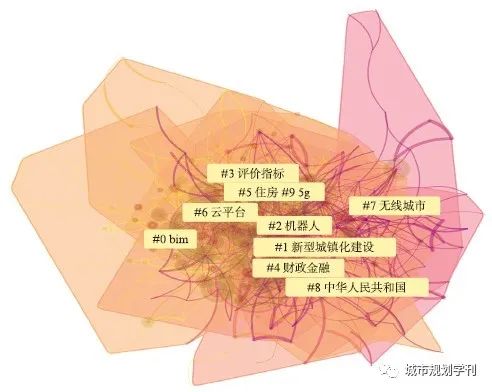

将聚类标签沿时间轴横向展开得到聚类时间线可视图谱(图11),可以清晰地看到不同聚类下关键词热度及随时间的推演情况。以5G为例,从物联网与城市发展相耦合为着力点,逐步探索行业解决方案,实现物联技术的探索与革新,进行不同尺度不同行业多维度的试点实践,大到智慧园区,小到智慧灯杆,逐渐重视IoT 数据的收集与分析,更加强调5G技术的具体应用场景,实现技术落地。

图11 国内智慧城市相关论文关键词聚类时间线可视图谱

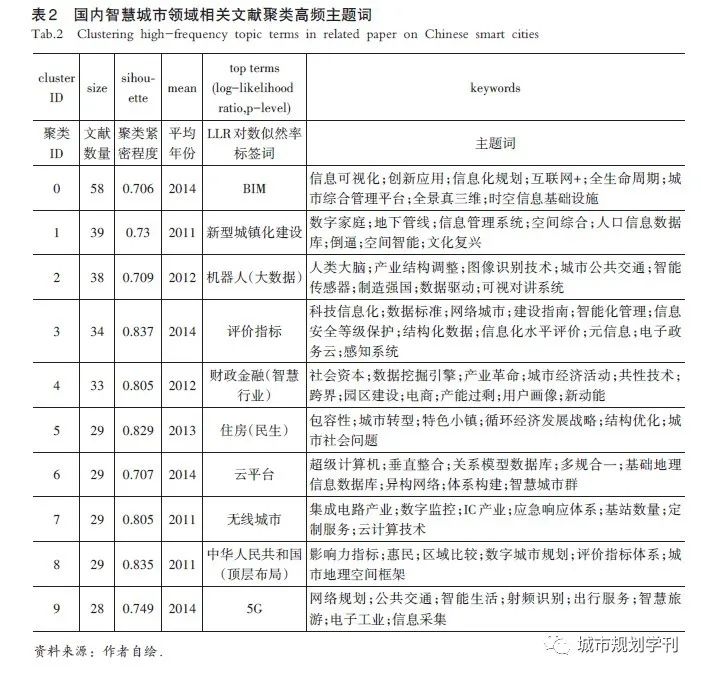

本文剔除了智慧城市、研究机构、城市、企业单位等关键词,研究热点主要集中在表2中的9个方面。由于Citespace根据LLR对数似然率生成的聚类标签存在一定的机械解读,本文在保留原标签的基础上对相关标签进行了补充解释。

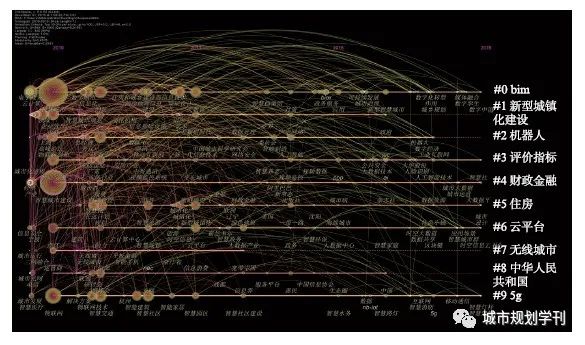

对关键词进行提取分析得到126个突现词(burst word),即某个关键词变量在短期内出现了较大的变化。本文截取Top20突现词绘制图表(图12),可以看出,大数据与新型智慧城市从2017的文献中开始出现并保持强势,政务服务、大数据技术与城市治理等也将在未来一段时间对智慧城市领域的研究施加影响力。同时需要注意到的是,如城市信息化、数字城市与移动互联网等概念在历经突现期后或被迭代或被摒弃,但都如实地反映了智慧城市领域的发展脉络与关键节点。

图12 国内智慧城市相关论文突现词

2.3 研究趋势

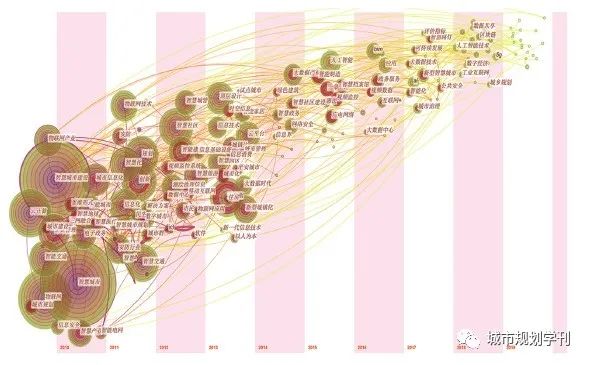

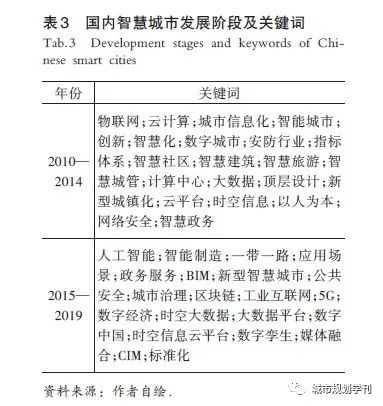

本文将关键词图谱按照时区绘制,对关键词进行时间序列分析,研究时间跨度为10年(2010—2019年),进而得出智慧城市领域研究发展变化与趋势(图13)。结合关键词时序和国家政策变量,可将其分为2个阶段,并将各阶段相关关键词整理于表3。

图13 国内智慧城市相关论文关键词时区图

(1) 2010—2014年,智慧城市研究方兴,百家争鸣,研究领域较为广泛。学术研究立足城市规划,结合云计算、物联网技术、移动互联网、测绘地理信息等对中国智慧城市未来图景进行描绘与展望。研究内容从宏观的智慧城市群规划到城市、社区、邻里、建筑与家居的智慧互联,应用场景涵盖城市经济、政治、文化与生态,覆盖市民衣食住行等方面。2012年国家公布首批国家智慧城市试点名单,2013年国家确定“智慧城市”技术和标准试点城市,结合关键词时区图,顶层设计、试点城市、新型城镇化、新一代信息技术和以人为本成为同期热点词。试点城市在前序理论积累的基础上开始地方实践,以提升地方城市管理水平为抓手,试水云平台建设,规划布局信息基础设施,顺应大数据时代发展趋势,城市运维时空信息逐渐进入城市管理运营者的视野。

(2) 2015—2019年,智慧城市研究点面开花。微观应用领域,结合人工智能、区块链等技术,智慧城市的应用场景进一步延伸细分,出现了更多定制化服务,深入市民生活细节和城市运维的关键环节。宏观应用领域,城市管理走向城市精细化治理,提高了城市决策者对城市信息收集汇聚的要求。迁移BIM在建筑设计施工中的运用,各地提出CIM (city information management) 平台建设,结合多规合一、国土空间规划的硬要求,贴合城市规建管运维的业务需要,实现对城市工程建设审批流程的精简克制和对城市国土空间信息的监测评估与预警,倒逼政府制度改革。同时,关于智慧城市的相关规范与标准开始落地实施,智慧城市指标评价体系逐步完善。随着智慧城市建设进入深水区,对数据安全与开放共享,大数据伦理的确权界定等法律空白也开始获得关注与讨论。该阶段中,2014年底八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,要求各地区、各有关部门落实本指导意见提出的各项任务,确保智慧城市建设健康有序推进。意见提出,到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。截至2017年底,中国超过500个城市均已明确提出或正在建设智慧城市。

3 中外研究对比

3.1 建设背景不同

国外智慧城市建设以如何运用新一代信息技术的未来视角重新审视现代城市发展中的关键问题,针对如何让信息技术在城市规划、建设、管理、服务和运维中扮演催化创新的角色,相继提出了发展“智慧城市”的战略举措,如2006—2010年,欧洲完成了第三阶段的信息社会发展战略。2014年,新加坡公布了“智慧国家2025”计划。2015年,美国白宫提出“智慧城市计划”。城市智能发展的新模式开始孕育成型。

我国智慧城市建设背景则是基于现状城市人口增长与承载能力不协调、政府公共管理与公众需求之间的显著矛盾(武琪, 2013)。同时,得益于我国新一代移动通信技术,物联网以及大数据的快速发展,剧烈的生产技术变革催生了社会各界对智慧城市等的探索,吸引了各类资本的目光。

3.2 建设重点不同

国外智慧城市建设重点落在市政管理与人本观念。在市政管理上,国外学者主要研究了城市废物回收与处理、智慧电网与城市交通系统优化,致力于使用可信赖、可视化、可学习的技术推进城市管理和运行的智慧化。此外,国外城市在具体实践中逐渐由技术中心论转向“以人为本”的理念,建立无所不在的社会服务环境,通过智慧养老、智慧医疗与智慧社区等不断促进人们的生活与学习。

国内智慧城市建设经历了初步探索、落地实施和发展转型三阶段。建设聚焦智能基础设施、政府侧管理服务和智慧人文。其中,在智能基础设施领域我国5G技术领跑世界,并于全国范围布局基站。合理配置云计算中心,提升城市泛在计算能力。管理服务领域,通过一批试点城市与试点项目,试水各类信息化手段,改造提升政府社会公共管理能力,提升城市管理和服务职能水平,驱动由城市管理向城市治理转型。智慧人文领域,着重打造智慧景区,智慧展馆与智慧社区,实现多应用场景的落地实践,提升居民生活幸福感,丰富生活体验颗粒度。

3.3 发展中面临的问题

通过对论文关键词的梳理,国外智慧城市发展进程中“安全”一词被广泛提及。随着数据开源渠道增多,获取门槛降低,信息安全与隐私泄露风险与日俱增。数据伦理与道德逐渐成为市民关注的焦点,政府对数据的妥善存储与适度共享也成为智慧城市建设必须考虑的课题。

国内智慧城市建设主要存在内涵和运营上的问题。部分地方政府在智慧城市建设中,将智慧城市简单化为“信息化平台”“大数据”“云计算”等,存在智慧城市顶层设计不足且对智慧城市内涵理解不充分的问题。运营方面,制度上尚未形成长效机制,如何在一个可持续的智慧框架下对城市代谢的数据进行更新和利用,建立适用不同平台的法律法规及规范标准还在实践探索。

4 结语

本文选取国内外论文数据库,进行数据选取与分析,主要体现国内外不同时期在智慧城市研究领域中,达成的共识性与突破性内容,并总结了不同研究热点可能的产生原因。通过对国内外智慧城市领域相关论文的研究,归纳国内外发展异同与发展重点,在学习国外实践经验的同时,我们也应结合自身国情,完善智慧城市顶层设计、指标体系,编制标准规范和应用指南,探索适应实际的新型智慧城市建设道路。

本文的研究方法对实践及研究中显现的问题具有参考价值,同时希望也能为智慧城市领域的辅助决策和实践研究提供一种具借鉴意义方式。

作者简介

黄沣爵,中国城市规划设计研究院未来城市实验室实习规划师

杨滔,中国城市规划设计研究院信息中心副主任,未来城市实验室主任

张晔珵,中国城市规划设计研究院未来城市实验室规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】黄沣爵 杨滔 张晔珵| 国内外智慧城市研究热点及趋势(2010—2019年)——基于CiteSpace的图谱量化分析

规划问道

规划问道