国土空间规划的职责是通过合理的国土空间使用、布局和分配去提升人民在生产、生活、生态活动空间中所需要和所追求的安全、方便、舒适、美观。凡规划的决定一定会涉及/影响不同的利益,所以规划的效应(达到所追求的目的)、效率(以最低代价去达到目的)和可行性(被认同和可执行)有赖成功处理(也就是合国情、合逻辑和可操作)相关利益之间的矛盾。以人为本规划就是在处理这些矛盾时以各相关利益之间,以及相关利益与整体利益之间的自存与共存平衡作为决策原则。

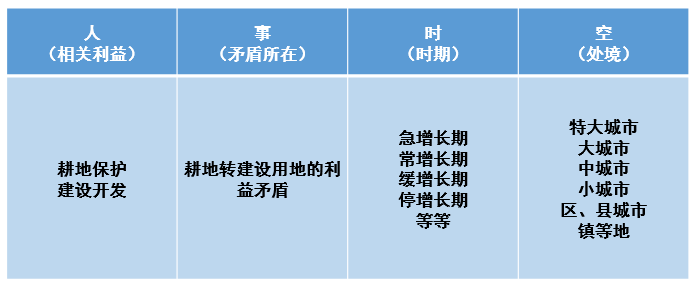

怎样操作?第一步是把利益之间的矛盾具体化,也就是定义人(相关的利益)、事(利益之间的矛盾点)、时(时期)、空(处境)。以耕地转建设用地为例。

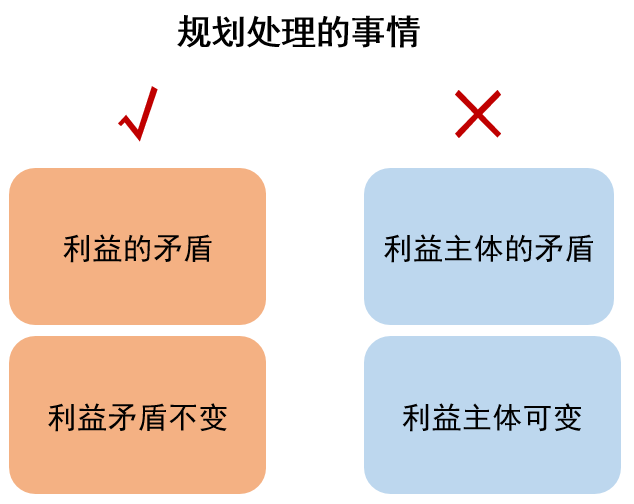

要注意,规划处理的是利益的矛盾(耕地保护和建设开发),不是利益主体的矛盾(农民和开发商)。农民不一定保护耕地,甚至会想把耕地转建设用地去挣大钱。利益主体(利益的“代言人”或“代理人”)可变,但利益矛盾不变(耕地转建设用地就是减少务农的空间;耕地不能转建设用地就是约束开发的空间),规划仍要作出轻重取舍的决定。

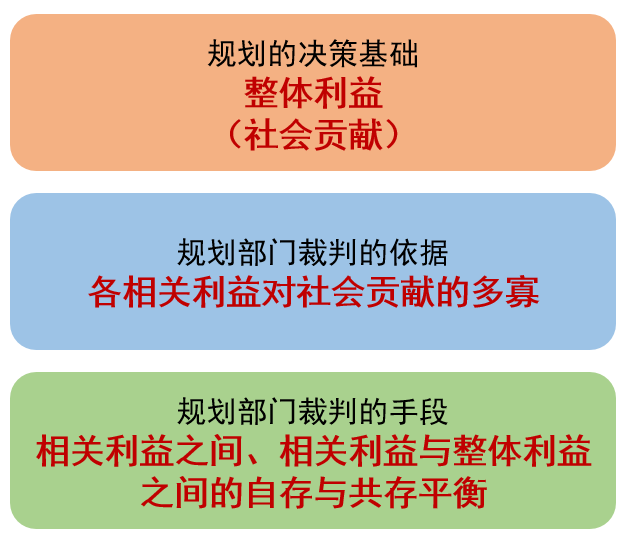

以人为本规划决策的基础只有一个——整体利益(对整个社会的贡献)。当规划部门处理国土空间的使用、布局和分配时,它唯一的“利益”是整体利益,而它同时也是这个整体利益的演绎者。因此,在国土空间的使用、布局和分配引发出的利益矛盾中,规划部门不是一个相关利益,是相关利益之间的裁判。裁判的依据是各相关利益对社会贡献(整体利益)的多寡;裁判的手段是核算相关利益之间、相关利益与整体利益之间的自存与共存平衡点。

我们的例子中有两个相关利益:耕地保护(下简称“保护”)和建设开发(下简称开发)。一地不能二用,选哪?规划既以整体利益为决策基础,就得衡量两者各自对社会的贡献,贡献大的当选。

怎样衡量?假设在当前的“时”与“空”内,经济是衡量社会贡献的合适维度(也就是经济价值越高代表对社会贡献越大),再假设市场价格是衡量经济的合适指标。规划分析可以从开发利益出发,也可以从保护利用出发。按常理,耕地是现存用途,要改为建设用地就应该要开发利益去“证明”改变用途是合理的。为此,开发利益会强调建设用地的社会贡献(也就是开发利益的自存值,当然有“自高身价”的倾向)是大于耕地。这可以表现在两个数字上:建设用地的市价为每亩20万元(建设用地的自存值),耕地补偿价为5万元(耕地的自存值)。也就是说,建设用地对社会的经济贡献是每亩20万元,耕地的贡献是每亩5万元。两者比较,得出20万元÷5万元,也就是4:1,可称自存比值。即是说,建设用地的社会贡献,从经济维度去衡量,以市价为指标,是耕地的4倍。这个强调开发利益自存(自高身价)而得出的比值,当然使开发利益满意,但耕地保护的利益又如何?这需要规划工作者来考虑。

以人为本规划分析是采用换位思考:也就是假设开发利益会站在保护利益方面再看看。5万元一亩的耕地补偿是否已充分反映了耕地对社会的“真正”贡献?耕地补偿价是30年的青苗补偿,并未有包括失地农民的长远生计,也未有考虑城市经济衰退期返乡农民工的生计。因此,耕地的真正贡献实不止5万元。为此,耕地与建设用地的“价值”需要调整,去反映它们真正的社会贡献。这就是耕地保护利益和建设开发利益两者共存的基础。

政府(规划部门)经过适度的专家论证、公众参与,事先公布一个通用于处理这一类用途改变的方程式(可称共存参数)。假如这个方程式是“增值对分”,也就是认为从5万元到20万元建设用地价之间的15万元增值有一半其实应属耕地对社会的贡献。那么,耕地的真正经济价值就应是12.5万元(补偿价+增值的半数=5+15÷2)。当然“增值对分”(或任何的“方程式”)只是个规划分析的理念,并不是指耕地的“市价”从5万元升到12.5万元,而是指规划决定耕地应否改为建设用地时,应把它的真正社会贡献算为12.5万元。至此,我们得出一个新的比值:20万元(建设用地的真正社会贡献)÷12.5万元(耕地的真正社会贡献)=1.6,称共存比值。即是说,建设用地的社会贡献只是耕地的1.6倍。

到此,规划仍只考虑了这地块作耕地使用和作建设使用对社会的贡献,而且只是考虑了经济维度和只是用了市价作为指标。当然,经济维度还可以有其他指标,例如GDP和就业率;经济维度外还可以有民生、生态等维度。再者,用途改变还会对周围地块产生影响、对全区、市发展产生影响,等等。所以,还得考虑整体利益。政府(规划部门)经过适度的专家论证、公众参与,事先公布一个通用于这类用途改变的方程式(可称整体利益参数)。假如规划工作者考虑了城市的发展阶段(时)和已有规模(空),把这个方程式定为“打个6折”,也就是认为建设用地对整体利益的贡献只是它市价6折而已。这就产生一个新的比值:共存比值╳0.6=1.6╳0.6=0.96,称整体利益比值。亦即是说,把耕地改为建设用地,对整个社会的真正贡献是耕地的0.96倍。

最后一步是把这个整体利益比值跟一个先定下的门槛(也是经过专家论证、公众参与,事先定下)对比。超过门槛代表容许改变用途。假如这门槛是1,我们例子的地块就不应更改用途。因为新用途的社会贡献(0.96)低于现有用途(1)。(典型的门槛值是1。一般来说,门槛可以大于1,但不会少于1)。

当然,建设用地可作多种用途类别(住房、工厂、商场),各有不同地价;同一用途也可以因地点、时间不同而有又不同地价。假如地价升到45万,按这些事先定下的程序和方程式再来算一趟,得出的整体利益比值将会是1.08,也就可以允许改变用途了。可见,以新用途的社会贡献高低去决定应否改变原有用途很合“常理”。

小结如下:以自存与共存平衡为原则的规划可用以下的基本分析模式去帮助规划者作出决定。

整体利益比值的算式是:F(p1……pL;q1……qm;r1……rn;Di ,Dii)

自存比值是当q1……qm=0,r1……rn=0(编辑注:即不考虑共存参数与整体利益参数,仅考虑自存参数)

共存比值是当r1……rn=0(编辑注:即不考虑整体利益参数,仅考虑自存参数和共存参数)

整体利益比值>决策门槛代表可行;<门槛代表不可行。

当然,在示范例中的假设、数字等都是虚拟的,但分析的逻辑与程序可以通用。

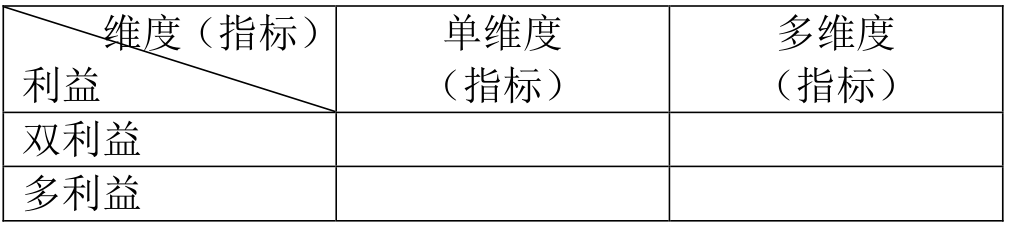

在实际情况中,自存、共存与整体利益可以有不同的演绎。规划往往牵涉多个利益,每个利益的社会贡献往往是多维度,而每个维度之内也往往有多种指标。但裁判原则不变;各相关利益在有关维度上的自存与共存平衡。

一般来说,相关利益不外乎开发、使用、保护、约束等几大类。社会贡献的维度主要也是经济、民生、生态等。但衡量的指标就多了。例如经济维度可以有产值、GDP、就业率等;民生维度有各种安全、方便、舒适、美观的指标,包括日照时间、通勤距离、服务半径等;生态维度有各种生态可持续性、完整性的指标。更有“综合性”的指标,如满意度、紧迫性、需要性等。

如果是处理多过两个利益就要作出优化(排列利益之间的权重)——平衡(定下每个利益满足度的下限)。其实这就是利益之间的自存与共存平衡——在所有利益都得到起码满足的基础上追求某特定利益的最高满足。

如果是考虑多过一个社会贡献的维度也要作出优化(排列维度之间的权重)——平衡(定下在每个维度对社会贡献的下限)。其实这也就是维度之间的自存与共存平衡——在所有维度都要有起码贡献的基础上提升对某特定维度的最大贡献。

这些在下期的示范例中会一一展示。

下面会有三套示范案例(国土空间的使用、布局和分配),按期登出。《以人为本规划的思维范式和价值取向——国土空间规划方法导论》(商务印书馆,2019)也有大量案例,可供参考。更希望大家能把实践经验拿出来共享,建立一个以人为本规划的“案例库”。

联络人:

魏伟 武汉大学weiwei@whu.edu.cn

王兴平 东南大学 wxpsx@seu.edu.cn

田莉 清华大学 litian262@126.com

王志锋 中央财经大学 wangzf@cufe.eud.cn

焦永利 中国浦东干部学院

jiaoxuan2000@163.com

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):【梁鹤年先生专栏】以人为本国土空间规划的分析逻辑和程序(一)

规划问道

规划问道