【文章编号】1002-1329 (2019)11-0013-07

【doi】10.11819/cpr20191104a

张文忠 (1966-),男,中国科学院地理科学与资源研究所研究员,博士生导师,中国发展战略学研究会副理事长。本文通信作者。

许婧雪 (1994-),女,中国科学院地理科学与资源研究所2016级直博生。

马仁锋 (1979-),男,宁波大学地理与空间信息技术系副教授。

马诗萍 (1995-),女,中国科学院地理科学与资源研究所2017级直博生。

*国家自然科学基金项目(41871170)。本文刊载于《城市规划》杂志2019年第11期。

【摘要】《中共中央国务院关于推动高质量发展的意见》明确指出,要把维护人民群众利益摆在更加突出位置,带动引领整体高质量发展。中国城市化进程正处于关键转型期,要树立以人民为中心的发展思想,加快转变城市发展方式,厘清城市高质量发展的理论体系,明晰城市高质量发展的实施路径,既是今后城市建设的战略导向与主体内容,又是破解中国不同区域各种“城市病”的关键抓手。本文在解析城市高质量发展的科学内涵及理论支撑的基础上,利用课题组多年积累的问卷调研数据分析了中国城市高质量发展亟待解决的问题,并提出了城市高质量发展的四个发展导向。

【关键词】城市高质量发展;理论基础;人居环境;城市问题

BASIC CONNOTATION, CURRENT SITUATION, AND DEVELOPMENT ORIENTATION OF HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OF CHINESE CITIES: BASED ON THE SURVEY OF RESIDENTS

ABSTRACT:The “Opinions of the State Council of the Central Committee of the Communist Party of China on Promoting High-Quality Development” clearly pointed out that it is essential to put the interests of the people in a more prominent position and lead the overall high-quality development. Since China’s urbanization process is in a critical transition period, it is necessary to establish a people-centered development thinking, accelerate the transformation of urban development methods, clarify the theoretical system of urban high-quality development, and clarify the implementation path of urban high-quality development, which is not only the strategic orientation and main content of urban construction in the future, but also the key to curing various “urban diseases” in different regions of China. This paper first analyzes the scientific connotation and theoretical bases of urban high-quality development, and then uses the questionnaire survey data that the research team have accumulated over the years to analyze the problems that need to be solved in the process of high-quality development of Chinese cities, and puts forward four development orientations of urban high-quality development.

KEYWORDS:high-quality development of cities; theoretical basis; human settlements; urban problems

改革开放40年,伴随着中国综合国力日益增强,中国社会经济结构发生了巨大变化,城市化的速度与规模远远超出当今以及历史上相同阶段的任何国家,取得了全方位的、开创性的成就。但是,快速的城市化发展也带来了土地非农化利用蔓延、交通拥堵、服务设施短缺、环境污染、城乡二元鸿沟加剧等问题,已成为我国现阶段城市发展的主要障碍。中国城市化发展正处在由低质量发展向高质量发展迈进的关键转型期[1],厘清城市高质量发展的理论源流,建立高质量的城市发展路径,既是今后城市建设的关键内容,也是破解“城市病”的重要抓手。

对标2010年以来全球知名城市规划动向,伦敦2014年版规划强调以人为本、公平、繁荣、便捷和绿色发展等理念,纽约2030规划的主题思想是建设更绿更美好的城市,联合国“人居三《新城市议程》”也强调要改善所有人的生活质量[2],重点提升城市的包容性、健康性、安全性。在我国现阶段的城市化发展过程中,居民的日常需求已经开始从“温饱型”向“品质型”跃迁,期盼有更稳定的工作、更满意的收入、更舒适的居住条件、更高水平的公共服务以及更优美的环境,城市发展导向的重心已由生产向生活和消费转变。2018年中央全面深化改革委员会审议通过的《关于推动高质量发展的意见》中明确指出,要把维护人民群众利益摆在更加突出位置,带动引领整体高质量发展。已有前沿研究也表明城市经济增长驱动力正在发生转变,庞大的人口基数、不断壮大的中产阶层及其对高品质生活的追求,使得城市文化、城市宜居性对城市经济活力的提升带动作用日益凸显[3-4]。因此,开展城市高质量发展的研究需求十分迫切。

本文以课题组多年累积的人居环境满意度问卷调研结果为基础,力图从居民视角解析城市高质量发展的科学内涵及理论基础、诊断当前中国城市化进程中的主要问题、提出实现我国城市高质量发展的发展导向。

2.1 城市高质量发展的科学内涵

实现城市高质量发展是中国现阶段推进新型城镇化的重要目标与战略导向。理解城市高质量发展的内涵,明确城市高质量发展方向可以有效地引导城市转型。围绕这一核心问题,规划学、地理学、社会学以及经济学领域的学者们建言献策,提出了多角度理解。

在国内,学者们不约而同地意识到,城市高质量发展不能再以城市的数量扩张和城市化率的高速提升为重点,而要以城市发展是否还在延续高环境污染与资源消耗的旧有模式、居民生活满意度与幸福感是否得到了有效提升为新的评判基准,集约高效、以人为本的发展理念贯穿在不同学者对城市高质量发展的内涵定义之中。例如:单卓然、黄亚平认为公平、幸福、转型、绿色、健康以及集约是新型城镇化的六大核心目标[5];方创琳认为新型城镇化高质量发展的内涵可以概括为高质量的城市建设、高质量的基础设施、高质量的公共服务、高质量的人居环境、高质量的城市管理和高质量的市民化的有机统一[1],李善同认为高质量的城市发展应更注重完善城市功能、提高居民生活品质、保护生态环境和推动产业升级等[6]。国外城市研究或城市管理业界没有专门提出“高质量发展”的目标或倡议,与之相近的是如何实现城市的“可持续发展”,他们认为一个可持续发展的城市应当具有的特质是社会公平[7]、环境友好[8]、重视文化遗产保护[9]、适当的建设密度[10]等,国际城市规划实践也接连提出诸如韧性城市[11-12]、包容城市[13]、健康城市[14]、智慧城市[15]等城市发展方向,间接反映出当今国际社会的城市发展战略与愿景也是以城市居民的实际感受与需求为发展核心。

不难发现,国内学者出于对当前我国国情的深度了解,仍把经济发展与生态环境保护连同居民需求一同作为城市高质量发展内涵的综合要素,而国外学者则是在城市经济发展、环境治理已达到较高水平的前提及基础上,继续从不同细节进一步探究城市可持续发展的内涵。综合以上分析笔者认为,当前我国城市高质量发展仍需综合考虑自然、经济及社会各要素,但要始终以居民主观感受为重要衡量标准及指引。因此,城市高质量发展的内涵是要同步地为居民营造更高效活跃的经济环境、更便捷舒适的居住环境、更公平包容的社会环境以及更加绿色健康的自然环境。

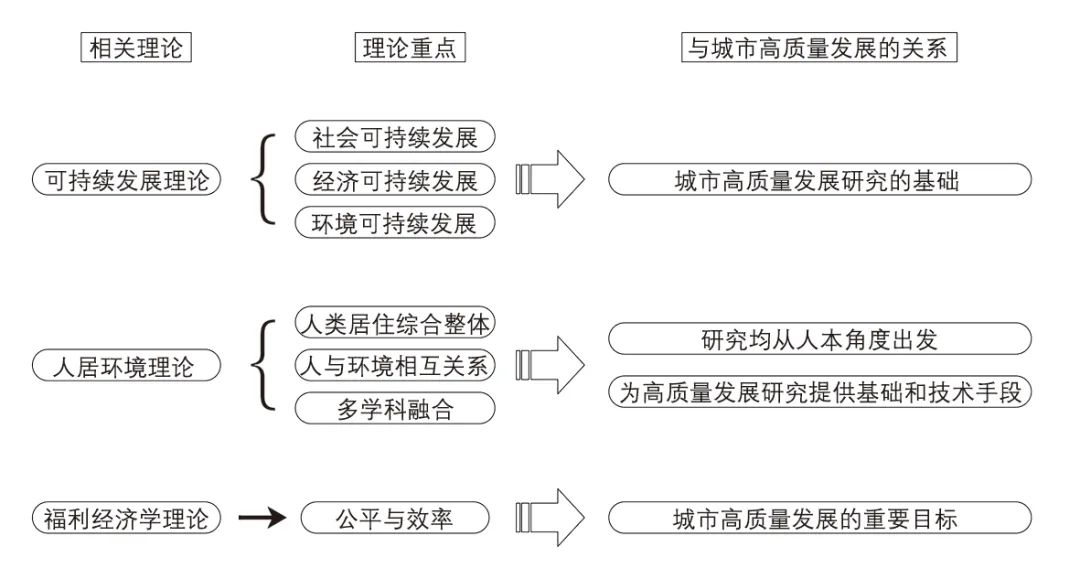

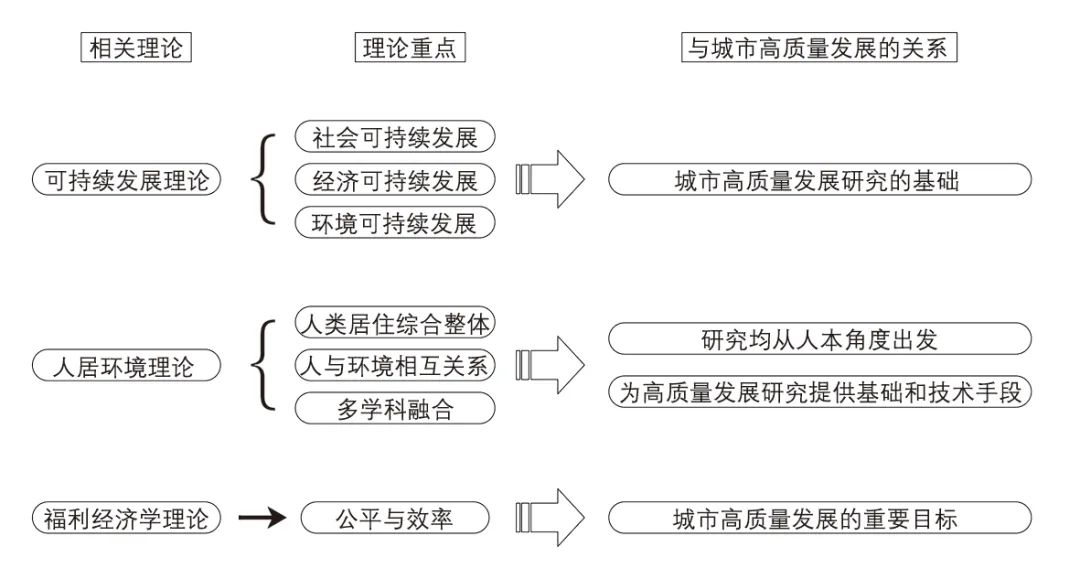

2.2 城市高质量发展的理论基础

以人为本的城市高质量发展研究涉及可持续发展、人居环境科学、福利经济学等相关理论和方法。城市可持续发展是城市高质量发展的基础;城市高质量发展研究需依托人居环境科学体系内的研究手段与研究成果;福利经济学关注城市发展过程中的效率与公平,这也是城市高质量发展的重要实践目标。此外,国际前沿的城市发展方向及其内涵对于我国城市高质量发展也具有重要的指导意义。

2.2.1 可持续发展理论

可持续发展是既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。具体来说,体现在社会的可持续发展、经济的可持续发展和环境的可持续发展三方面[16]。对于城市高质量发展而言,城市可持续发展是城市高质量发展的基础,城市高质量发展不仅要保证城市社会、经济、环境发展的可持续,还要求其发展是高效且优质的。城市可持续发展与高质量发展的研究内容是相通的,城市可持续发展研究侧重全维度衡量城市发展的自然资本与其他资本协调模式,认为城市弱可持续发展可由技术创新或人力资本替代自然资本,反之城市强可持续发展认为自然资本功效无法被替代[17],这也是城市高质量发展研究的重要内容之一。

2.2.2 人居环境理论

人居环境最早出现在联合国《温哥华宣言》中,其定义为“人居环境是人类社会的集合体”。在国内,吴良镛院士提出的人居环境科学对“人居环境“这一概念进行了深度的理论探索与丰富的实证研究。受吴良镛院士倡导的“综合”与“融贯”思想影响,多学科交叉发展,既有建筑学与规划学的主导,又有地理学与环境科学的渐进融合,催化了从以人为尺度的建筑环境营造转向面向不同阶层需求的城市规划设计思想探索与理想模式构建。在城市高质量发展的研究过程中,必然要依托人居环境科学体系内的一系列研究基础、借鉴与利用合适的研究方法、发展及实践相应的优质研究成果。

2.2.3 福利经济学理论

福利经济学是西方经济学中以社会福利为主要研究内容的一个重要经济学分支,研究内容涉及社会的公平与效率、社会的主要追求目标以及效用的人际间比较等。城市经济增长是每一个城市的主要目标,但福利经济学研究成果启示当代城市:不能单纯把城市物质水平的增加当做城市经济的增加,居民个体福利水平的提高也是城市经济发展的重要目标;同时城市的发展要注重惠及人群的均衡性,不能通过依靠牺牲少数群体利益的方式获得增长动力。城市高质量发展的重要目标之一是探索城市公共资源的有效空间配置,使得城市发展不仅能够满足大多数人的利益,而且可以兼顾弱势群体(图1)。

▲ 图1 城市高质量发展的理论基础

Fig.1 Theoretical basis for the high-quality development of cities

为了科学诊断我国城市发展的问题所在,精准把握城市居民对美好生活的需求,课题组自2005年起连续多年在多个城市,通过线上线下问卷调查形式开展了大规模的人居环境满意度调查,积累了近6万份有效问卷(表1)。问卷收集方法、抽样方式、居民样本选取及样本量的确定均严格遵照人文地理学研究的科学规范,具体操作流程及北京市、环渤海地区和全国40城市的样本构成详见课题组往年的研究成果[18-23],在此不再赘述。在指标体系构建方面,北京市、环渤海地区及全国40城市调查的指标体系相同,设计了城市安全性、交通便捷性、环境健康性、公共服务设施方便性、自然环境舒适性以及社会环境舒适性六大评价维度,问卷指标体系、满意度得分计算方式及40个城市的具体名单详见文献[24-25]; 2019年全国11城市调查为课题组本年度新增调查,目的是在进一步扩充课题组全国范围内城市调查问卷积累的基础上,重点考察历史文化名城的城市居民人居环境主观评价,因此最终选取沈阳、南京、福州、厦门、景德镇、长沙、广州、海口、成都、遂宁、西宁共11座城市,除厦门、遂宁及西宁为非历史文化名城外,其余8座城市均为历史文化名城,调查对象为居住在该城市的16岁以上常住人口,男女比例,年龄比例,职业,收入等均进行了配额控制,最终共发放13438份线上问卷,回收有效问卷12050份,有效率为89.7%。2019年评价指标体系也稍有变动,保留安全韧性与交通便捷性两大维度、将环境健康性与自然环境舒适性合并为生态宜居性、公共服务设施方便性改称生活舒适性、另新增城市特色与风貌、多元包容性、城市活力三类评价维度。依托于上述庞大的数据积累,以2019年最新调研数据为主要分析基础并结合以往调研成果,笔者发现中国城市在迈向高质量发展过程中存在如下共性问题:

▲ 表1 课题组积累数据概况

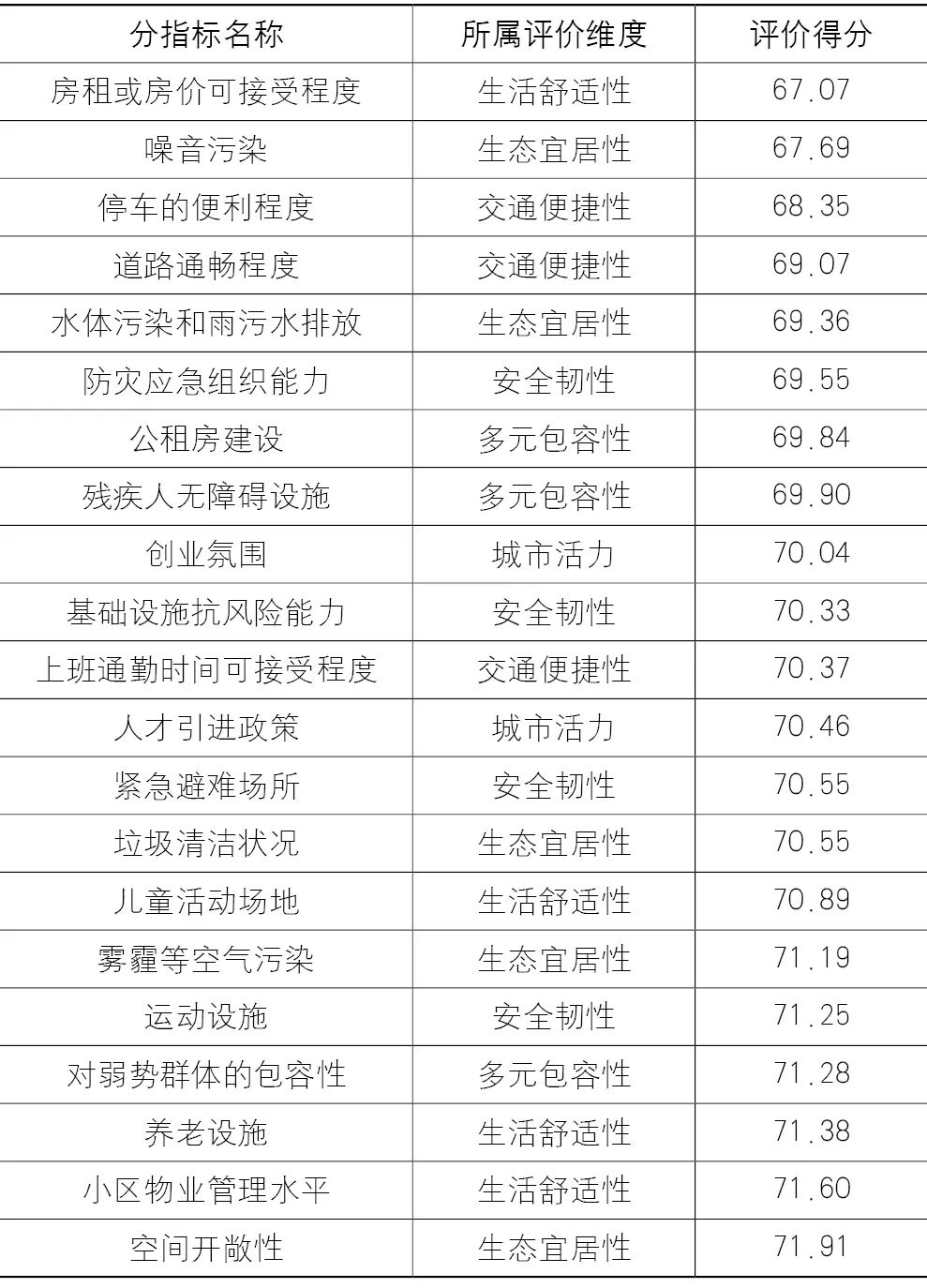

3.1 环境健康性较差和公共资源供给不足是城市发展的主要痛点

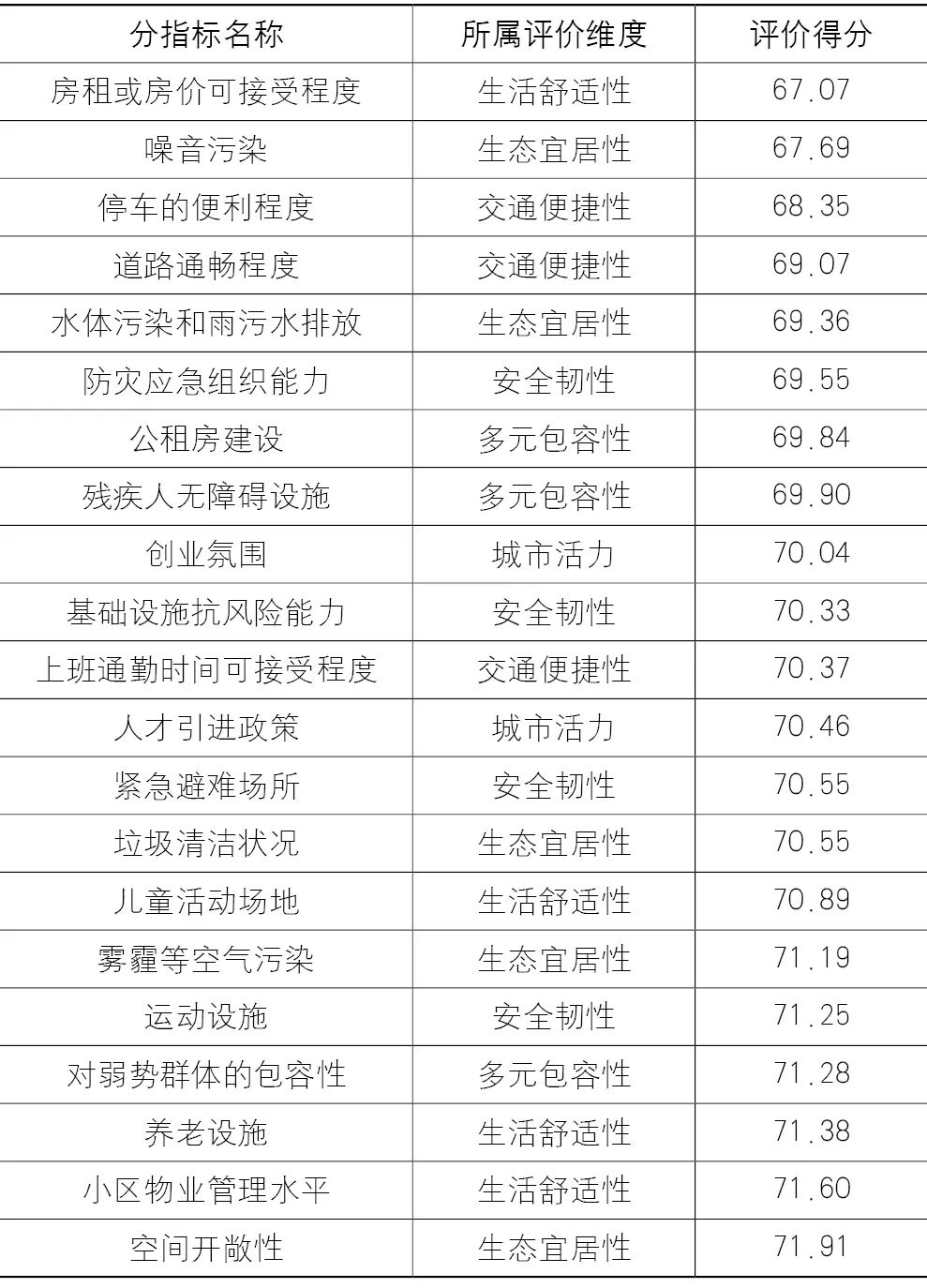

课题组在2019年开展的全国11个城市人居环境调查显示,生态宜居性大维度下,涉及环境健康的噪音污染、垃圾清洁情况、水体污染和雨污水排放以及雾霾等空气污染4项分指标全部低于平均值,且得分较低(表2)。同时比对2015年“雾霾等空气污染”满意度在全部分指标中满意度最低的评价结果,随着近年来我国大气环境治理工作成效的凸显,噪音污染和水污染已逐步取代大气污染成为城市居民最不满意的环境健康性问题。在公共资源方面,城市人口的迅速增加造成基础设施和公用事业的负担过重,房价不断攀升,城市各类服务设施拥挤加剧,公共服务质量下降。课题组2019年的调查结果显示,城市居民对房租或房价的可接受程度评价最低,对城市公租房建设的评价也较低,25%左右的城市居民对房价或房租的可接受程度感到不满意。除住房外,无障碍设施、紧急避难场所、儿童活动场地、运动设施以及养老设施等公共服务设施数量供给不足、质量参差不齐等问题也是居民日常生活的痛点所在。

3.2 交通拥堵、停车难以及通勤时间过长制约城市人居环境评价

2015年、2019年对全国多个城市的人居环境调查结果显示,北京、深圳、广州、武汉、上海等城市的出行便捷满意度低[24],交通便捷性大维度下,交通拥堵、停车难以及通勤时间过长的问题尤其突出(表2)。课题组对北京市的多年份跟踪调查也显示,北京的出行条件是长期制约北京城市人居环境满意度的瓶颈问题。2005-2018年十多年间,北京核心城区大部分街道的交通便捷性满意度没有得到提升反而呈下降趋势,2013年以来,交通便捷维度下的停车便利程度分指标始终评价最低,其次是道路通畅程度评价也较差。城镇化进程伴随着城市空间的快速扩张及土地利用功能的分离,使得居民职住分离加剧并进一步造成了交通拥堵日趋严重[26],居民交通出行质量严重制约着居民的城市人居环境评价,必须在城市高质量发展的过程中得到重视。

▲ 表2 2019年全国11城市人居环境调查低于平均分的分指标

Tab.2 Sub-indicators below average in survey of human settlements in 11 cities in 2019

3.3 城市发展理念不成熟导致城市风貌与特色丧失过程加剧

课题组2019年对全国11城市的调查发现,“非物质文化的传承”、“历史建筑与传统名居保护”、“历史文化名城保护”等分指标评价较低(表3),各城市差异比较明显。厦门并非历史文化名城,但城市特色总体评价排名第一,分指标“特色文化氛围”、“非物质文化的传承”、“历史建筑与传统名居保护”均评价最好;遂宁、西宁这两座非历史文化名城的城市特色总体评价排名也高于大部分历史文化名城。调查涉及的历史文化名城中,广州、长沙及南京城市特色总体评价靠后,同时这3座城市“优质游览路线的营建”评价较低;福州、景德镇、海口的“历史文化名城保护”满意度较低。现阶段我国城市建设多以大规模的城市开发为基础,以增量建设和大拆大建为手段[27],为城市历史文化的保护和城市风貌特色的营造带来了诸多弊端。在市场逻辑和地方财政运作的推动下[28],地方政府更倾向于投资生产性行业,而不是消费型公共服务。同时,在“形象工程”建设与地方政绩驱动下,城市发展“重新城、轻老城”,导致许多城市历史建筑和街区保护不周、甚至被拆除,地方历史文化特色渐渐丧失。

▲ 表3 2019年全国11城市“城市风貌及特色”总体评价及分指标评价排名

Tab.3 Overall evaluation and sub-indicator ranking in survey of “urban style and characteristics” in 11 cities in 2019

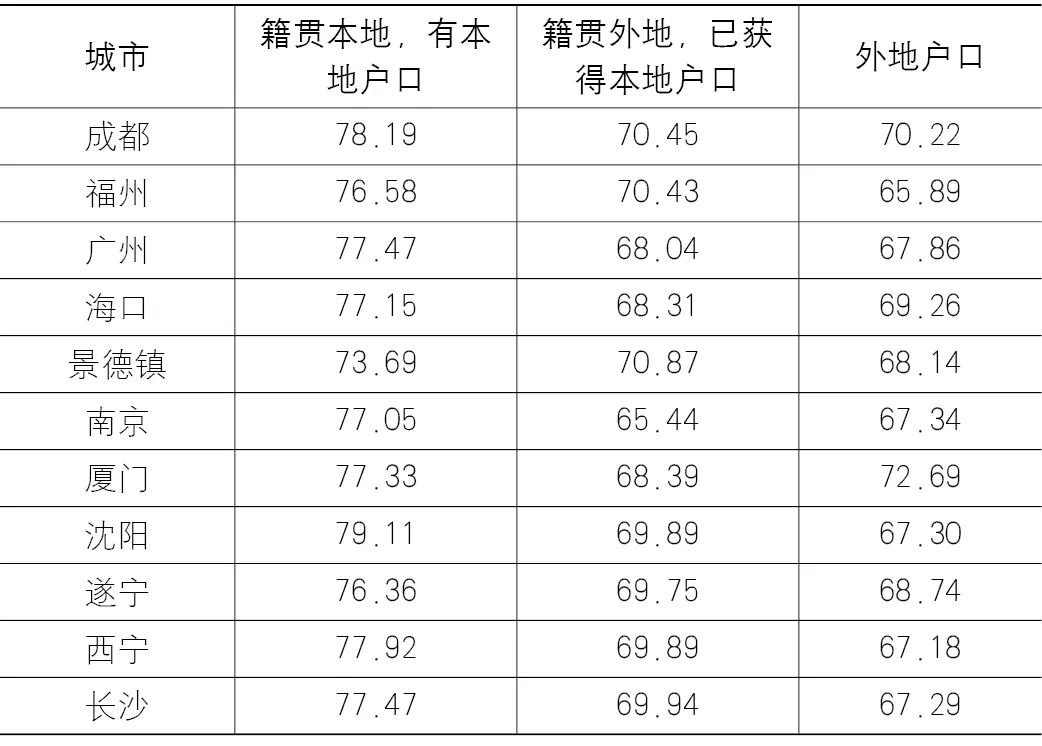

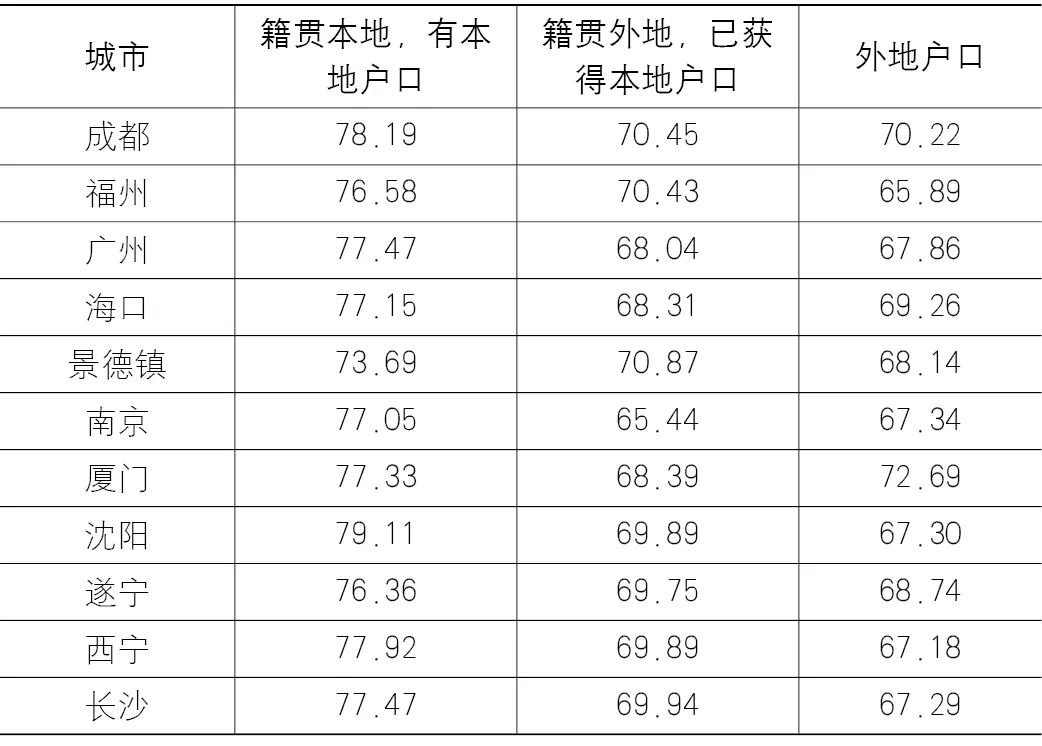

3.4 城市开放和包容性不高是城市均衡发展的隐形障碍

在中国经济体制转轨和市场竞争加剧的背景下,城市经济增长收益的不平等分配存在逐渐扩大的趋势[19]。同时与我国大城市老龄化、流动人口大量涌入等趋势叠加,城市富裕阶层、中产阶级及低收入人群等弱势群体之间,以及城市“本地户籍本地户口”“外地户籍本地户口”与外来流动人口之间的不平等分配不仅表现在收入上,也表现在非收入方面,如城市就业可进入性、基本公共服务可获得性等。根据课题组2019年的调查结果,居民对城市人居环境的总体满意度随着收入增加呈现倒U型发展趋势,百分制下中产阶层满意度平均得分超出其他阶层10分左右;大多数城市“本地户籍本地户口”居民的城市多元包容性评价明显优于“外地户籍本地户口”居民和外来流动人口,百分制分差达到10分以上(表4)。在城市内部,市场和旧有制度的交织作用以及城市化的地域推进也产生了诸如衰退的旧城区、城中村、老旧单位社区及城市边缘地区等几类社会公平与包容问题比较突出的地区,制约着城市的均衡发展。

▲ 表4 2019年全国11城市人居环境调查不同户籍居民对城市多元包容性的评价得分

Tab.4 Evaluations on urban inclusiveness in survey of human settlements from residents with different household registrations status in 11 cities in 2019

城市高质量发展既是中国城市化进程中的重要转折,也是未来城市建设的主要目标。推动城市高质量发展应从对上述问题的“破题“开始:居民对当前城市环境健康性的评价较差启示城市规划和管理者要进一步提高城市生态宜居水平;针对公共资源供给不足及出行难等问题,建设高效完善的公共服务体系是关键;解决城市风貌与特色丧失过程加剧这一问题需以提炼城市文化内涵为抓手,而城市开放和包容性不高则是由于忽视了不同居民群体的差异化需求。因此,现阶段我国城市高质量发展的发展导向如下:

4.1 提高城市生态宜居水平

课题组近年的调查显示(表5),环境健康性和自然环境舒适性即生态宜居水平是居民眼中“影响人居环境最重要的因素”。2014年、2019年对环渤海及全国11城市的调查结果均显示居民认为生态宜居性是影响人居环境最重要的因素。进一步地,在生态宜居性维度下的分指标中,居民对城市绿化水平的满意度是影响居民生态宜居性评价的重要因素。西方发达国家已经充分认识到城市绿色空间提供的生态系统服务不仅能够支持城市的生态完整性,还可以保护城市人口的公共健康[29]。因此,为保证居民能够生活在环境健康性高、自然环境舒适度好的城市中,未来中国城市高质量发展的重要内容之一是提升城市生态宜居水平、减轻雾霾等环境污染。绿色健康的自然环境是城市高质量发展的前提,在城市天然自然环境维护方面,城市设计应注重原始自然环境和建成环境的有机融合;在人工自然环境的建设方面,不仅要注重道路绿化、公园绿地、城市水面等的关键要素的数量提升,更要关注其空间分布的均衡性。

▲ 表5 居民选择“影响人居环境最重要的因素”占比

Tab.5 Proportion of “the most important factors affecting the human settlements” as chosen by residents

注:课题组累积的问卷数据中,仅有2014年环渤海地区和2019年全国11城市人居环境调查问卷中询问了“您认为影响人居环境最重要的因素是”这一问题。

4.2 建设高效完善的公共服务体系

由表5可知,除生态宜居性外,居民选择“影响人居环境最重要的因素”占比第二高的就是生活舒适性,2014年和2019年的选择比例相近,接近18%。同时,交通便捷性在居民眼中的重要性也由2014年的末位提升至2019年的第四位,选择比例提高了5.4%。交通服务设施和生活服务设施是城市公共服务设施的重要组成部分,与居民的日常生活息息相关,影响着居民的切身利益。高效方便的公共服务体系是城市高质量发展的重要保障,城市高质量发展需进一步提高公共服务设施品质、完善居民日常生活圈的建设、实现优质公共服务的全民共享;在改善交通便捷性方面,应大力提倡公共交通,倡导绿色出行,建立完备且覆盖率高的公共交通体系,改善居民的出行体验,使出行环境更友好更人性化。

4.3 提升城市文化内涵

城市文化内涵是城市吸引力的重要组成部分[30-31],许多衰落的城市在寻求转型发展过程中均依托城市文化和遗产重新塑造了新的城市形象,历史文化名城在全球化浪潮中极具地方特征的突出价值,也为其带来了发展机遇[32]。对于处在激烈的全球化竞争中的城市而言,利用文化驱动城市经济增长[33]打造核心竞争力,促进经济多元化,已成为政策制定者的共识。良好的城市文化氛围也与居民生活质量息息相关,多元文化是高素质人才最关注的宜居要素之一,文化消费层次、文化设施和历史文化积淀是影响居民城市文化氛围满意度评价的主要因素[21]。独有的文化特色是城市高质量发展的重要引擎,高质量的城市发展要求城市传承优秀传统文化,延续城市历史文脉、发掘培育新兴文化,凝练城市文化内涵。

不同社会经济属性的居民对人居环境的关注重点存在差异。以课题组长期跟踪调研的北京市为例,就户籍差异而言,已获得本地户口的居民更在意停车、居住区的物业和绿化、空间开敞性、食品安全等城市硬件细节是否能够得到改善,而外来流动人口则更看重平均收入的多少、城市包容性的高低、就业机会及教育机会的丰富程度等城市“软件”条件;就收入差异而言,低收入人群的出行便捷度满意度最低,同时住房条件也较差,而高收入人群非常看重人文环境舒适性,文化消费的需求高;就年龄差异而言,青年人、中年人及老年人分别更看重生活方便性、交通便捷性及城市安全性。城市高质量发展需积极应对不同人群的差异化需求:要满足低收入群体和流动人口的基本需求,为其提供有尊严的生活条件和上升通道;满足老年人、女性、儿童等的特殊需求,完善各类设施,强调个性化设计,帮助实现性别和年龄平等;为年轻人、知识分子、创意阶层提供多元共享的环境和有趣的生活方式,激发其创造力,帮助实现自我价值。

综上所述,围绕城市高质量发展的科学内涵,在可持续发展、人居环境科学及福利经济学等相关理论和方法的指导下,城市高质量发展不仅要注重客观建成环境的均衡建设,还应时刻关注居民的主观评价,实现城市建设和居民利益的和谐共赢。课题组利用多年累积的大量问卷调研结果,从居民实际感受与切身利益出发,总结归纳了当前城市高质量发展亟待解决的问题是环境健康性较差、公共资源供给不足、出行难、城市开放和包容性不高以及城市发展理念不成熟等,提出现阶段城市高质量发展的发展导向应当是提高城市生态宜居水平、建设高效完善的公共服务体系、提升城市文化内涵以及积极应对不同人群的差异化需求。未来,进一步深化和加强以上四个方面的研究将是城市高质量研究的重点方向。

1 方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究,2019,38(1):13-22.

FANG Chuanglin. Basic Rules and Key Paths for High-Quality Development of the New Urbanization in China[J].Geographical Research,2019,38(1):13-22.

2 石楠.“人居三”、《新城市议程》及其对我国的启示[J]. 城市规划,2017,41(1): 9-21.

SHI Nan. Introductions to Habitat III and New Urban Agenda,and Their Enlightenment on China[J]. City Planning Review,2017,41(1): 9-21.

3 CLARK T N,LLOYD R,WONG K K,et al. Amenities Drive Urban Growth[J]. Journal of Urban Affairs,2002,24(5): 493-515.

4 Douglass M. From global intercity competition to cooperation for livable cities and economic resilience in Pacific Asia[J]. Environment and Urbanization,2002,14(1): 53-68.

5 单卓然,黄亚平. “新型城镇化”概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析[J].城市规划学刊,2013(2): 16-22.

SHAN Zhuoran,HUANG Yaping. An Analysis of the Concept,Goals,Contents,Planning Strategies and Misunderstandings of New Urbanization[J]. Urban Planning Forum,2013(2): 16-22.

6 李善同. 2018中国城市论坛:城市高质量发展之路如何走[EB/OL].[2019-01-25]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623589238738959540&wfr=spider&for=pc

LI Shantong.2018 China City Forum: How to Develop the City with High Quality[EB/OL].[2019-01-25]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623589238738959540&wfr=spider&for=pc

7 DEMPSEY N,BRAMLEY G,POWER S,et al. The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability[J]. Sustainable Development,2011,19(5): 289-300.

8 WHILE A,JOANS A E G,GIBBS D. From Sustainable Development to Carbon Control: Eco-State Restructuring and the Politics of Urban and Regional Development[J]. Transactions of the Institute of British Geographers,2010,35(1): 76-93.

9 TWEED C,SUTHERLAND M. Built Cultural Heritage and Sustainable Urban Development[J]. Landscape and Urban Planning,2007,83(1): 62-69.

10 DEMPSEY N,BROWN C,BRAMLEY G. The Key to Sustainable Urban Development in UK Cities? The Influence of Density on Social Sustainability[J]. Progress in Planning,2012,77: 89-141.

11 GODSCHALK D R. Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities[J]. Natural Hazards Review,2003,4(3): 136-143.

12 JABAREEN Y. Planning the Resilient City: Concepts and Strategies for Coping with Climate Change and Environmental Risk[J]. Cities,2013,31: 220-229.

13 GEROMETTA J,HAUSERMANN H H,LONGO G. Social Innovation and Civil Society in Urban Governance: Strategies for an Inclusive City[J]. Urban Studies,2005,42(11): 2007-2021.

14 RAMASWAMI A,RUSSELL A G,CULLIGAN P J,et al. Meta-Principles for Developing Smart,Sustainable,and Healthy Cities[J]. Science,2016,352(6288): 940-943.

15 BATTY M,AXHAUSEN K W,GIANNOTTI F,et al. Smart Cities of the Future[J]. European Physical Journal-Special Topics,2012,214(1): 481-518.

16 李业锦,张文忠,田山川,等. 宜居城市的理论基础和评价研究进展[J]. 地理科学进展,2008,27(3):101-119.

LI Yejin,ZHANG Wenzhong,TIAN Shanchuan,et al. Review of the Theories and Methods of Livable City[J]. Progress in Geography,2008,27(3):101-119.

17 付文凤,姜海,雷昊,等. 强可持续与弱可持续生态工程:理论框架及初步应用[J].干旱区资源与环境,2018,32(10):10-16.

FU Wenfeng,JIANG Hai,LEI Hao,et al. Strongly Sustainable and Weakly Sustainable Ecological Engineering: A Theoretical Framework and Preliminary Application[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment,2018,32(10):10-16.

18 湛东升,张文忠,余建辉,等. 问卷调查方法在中国人文地理学研究的应用[J]. 地理学报,2016,71(6):899-913.

ZHAN Dongsheng,ZHANG Wenzhong,YU Jianhui,et al. Application of Questionnaire Survey Method in Human Geography Studies in China[J]. Acta Geographica Sinica,2016,71(6):899-913.

19 谌丽,张文忠,党云晓,等. 北京市低收入人群的居住空间分布、演变与聚居类型[J]. 地理研究,2012,31(4):720-732.

CHEN Li,ZHANG Wenzhong,DANG Yunxiao,et al. The Spatial Distribution,Transition and Residential Pattern of Low-Income Residents in Beijing[J]. Geographical Research,2012,31(4):720-732.

20 党云晓,董冠鹏,余建辉,等. 北京土地利用混合度对居民职住分离的影响[J]. 地理学报,2015,70(6):919-930.

DANG Yunxiao,DONG Guanpeng,YU Jianhui,et al. Impact of Land-Use Mixed Degree on Resident’s Home-Work Separation in Beijing[J]. Geographical Research,2015,70(6):919-930.

21 谌丽,党云晓,张文忠,等. 城市文化氛围满意度及影响因素[J].地理科学进展,2017,36(9): 1119-1127.

CHEN Li,DANG Yunxiao,ZHANG Wenzhong,et al. Satisfaction on Urban Cultural Environment and Influencing Factors[J]. Progress in Geography,2017,36(9): 1119-1127.

22 党云晓,张文忠,谌丽,等. 居民幸福感的城际差异及其影响因素探析——基于多尺度模型的研究[J]. 地理研究,2018,37(03):539-550.

DANG Yunxiao,ZHANG Wenzhong,CHEN Li,et al. Inter-City Difference and Influencing Factors of Residents’ Subjective Well-Being: A Study Based on Multilevel Modelling[J]. Geographical Research,2018,37(03):539-550.

23 陈呈奕,张文忠,湛东升,等.环渤海地区城市人居环境质量评估及影响因素[J].地理科学进展,2017,36(12):1562-1570.

CHEN Chengyi,ZHANG Wenzhong,ZHAN Dongsheng,et al. Quantitative Evaluation of Human Settlement Environment and Influencing Factors in the Bohai Rim Area[J]. Progress in Geography,2017,36(12):1562-1570.

24 张文忠,余建辉,湛东升,等. 中国宜居城市研究报告[M]. 北京:科学出版社,2016.

ZHANG Wenzhong,YU Jianhui,ZHAN Dongsheng,et al.A Study of Livable Cities in China[M]. Beijing: Science Press,2016.

25 张文忠,湛东升.“国际一流的和谐宜居之都”的内涵及评价指标[J].城市发展研究,2017,24(6):116-124.

ZHANG Wenzhong,ZHAN Dongsheng. Study on Connotation and Evaluation Index of World-Class Metropolis of Harmony and Livability[J]. Urban Development Studies,2017,24(6):116-124.

26 谌丽,张文忠,褚峤,等. 北京城市街区尺度对居民交通评价的影响[J].地理科学进展,2018,37(4): 525-534.

CHEN Li,ZHANG Wenzhong,CHU Qiao,et al. Impact of Block Size on Residents’ Travel Appraisal in Beijing[J]. Progress in Geography,2018,37(4): 525-534.

27 赵民,孙忆敏,杜宁,等. 我国城市旧住区渐进式更新研究——理论、实践与策略[J]. 国际城市规划,2010,25(1): 24-32.

ZHAO Min,SUN Yimin,DU Ning,et al. On the Gradual Urban Renewal: Theory and Practical Strategies[J]. Urban Planning International,2010,25(1): 24-32.

28 WANG X,AOKI N. Paradox Between Neoliberal Urban Redevelopment,Heritage Conservation,and Community Needs: Case Study of a Historic Neighbourhood in Tianjin,China[J]. Cities,2019,85: 156-169.

29 ESCOBEDO F J,KROEGER T,WAGNER J E. Urban Forests and Pollution Mitigation: Analyzing Ecosystem Services and Disservices[J]. Environmental Pollution,2011,159(8-9): 2078-2087.

30 FAINSTEIN S S,HOFFMAN L M,JUDD D R. Making Theoretical Sense of Tourism[J]. Cities and Visitors: Regulating People,Markets,and City Space,2003: 239-253.

31 HOLCOMB B. Cities and Visitors: Regulating People,Markets,and City Space[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2005,29(2): 471-472.

32 张琪,张杰. 历史城镇的动态维护及管理——《瓦莱塔原则》的启示[J]. 城市发展研究,2015,22(5): 57-62.

ZHANG Qi,ZHANG Jie. The Dynamic Safeguarding and Management of Historic Cities and Towns:The Enlightenment by the Valletta Principles[J]. Urban Development Studies,2015,22(5): 57-62.

33 严若谷,周素红,闫小培. 城市更新之研究[J].地理科学进展,2011,30(8): 947-955.

YAN Ruogu,ZHOU Suhong,YAN Xiaopei. Studies of Urban Regeneration[J]. Progress in Geography,2011,30(8): 947-955.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

封面图片源自新华社

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】中国城市高质量发展内涵、现状及发展导向——基于居民调查视角

规划问道

规划问道