杨 高 广东财经大学地理与旅游学院

周春山 中山大学地理科学与规划学院教授、博士生导师

原文刊载:杨高,周春山.深圳不同类型农民工聚居区的社会融合及影响因素[J].地理研究,2019,38(02):297-312.

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

摘要:

选取深圳罗芳村、共乐村、清湖村分别作为无依托缘聚型农民工聚居区(增长型)、半依托混居型(稳定型)、完全依托混居型(减少型)代表,对其社会融合的现状及影响因素进行了探讨。

得出以下研究发现:① 整体而言,社会融合度由高至低分别为无依托缘聚型、半依托混居型、完全依托混居型聚居区。

② 不同维度社会融合方面,无依托缘聚型在社区融合、社交融合及心理融合维度上最高;半依托混居型在社区融合、文化融合及经济融合维度上较高;完全依托混居型在社区融合和经济融合维度上最低。

③ 社会融合的影响因素主要有社区支持度、职业技能、在深家庭规模、在深居住时间和年龄。就不同维度而言,社区融合、经济融合、社交融合、文化融合和心理融合最重要的影响因素分别是社区支持度、职业技能、职业技能、性别、社区支持度。

④ 从不同类型聚居区的影响因素来看,无依托缘聚型主要受到婚姻、社区支持度、 社区功能和年龄(负)的影响;半依托混居型主要受到职业技能、社区支持度和性别的影响;完全依托混居型则主要受到社区支持度和在深居住时间的影响。

关键词:农民工;农民工聚居区;社会融合;影响因素;深圳

1

引言

根据 2017 年 4 月国家统计局发布的《2016 年农民工监测调查报告》,2016 年农民工总量达到 2.8 亿人,其中外出农民工接近 1.7 亿人。但由于长久以来的中国城乡二元结构体制,使得农民工在迁入地遇到各种排斥,无法像当地市民一样享受城市社会服务和保障[1]。农民工迁居到城市,不仅是人的流动,也是社会关系和社会文化的流动,迁居地成为多重网络之中的具体联系,并产生新的社会冲突和社会意义[2]。因此,促进农民工在迁居地的社会融合不仅是各级政府和社会关注的焦点,也成为学术界重要的研究课题。

在国外与中国外出农民工相对应的概念是移民。移民社会融合研究发端于美国有关族裔移民、欧洲有关社会整合的研究[3],主要围绕移民与主流社会的关系问题展开,形成了同化论、多元论以及异质本地化的相关学说。

同化理论最早于1930 年提出[4],认为第一代移民到他们的后代,同化水平在不断提高,断言来自不同背景的移民最终都将放弃自身的独特身份和族裔特征并融入到主流社会[5]。Gordon 于 1964 年总结了同化的三个过程:文化适应、结构整合、通婚[6]。有学者在 Gordon 对同化过程静止研究的基础上增加 了动态的维度:移民逐渐融入到主流社会,并逐渐失去他们鲜明的民族身份。但其忽略了移民适应过程中的变化和文化持续的多样性,比如大多数亚洲移民保持了民族身份和族裔文化,学者后来发现移民及其后代与当地社会文化上的差异性甚至被进一步强化[7]。

族群文化多元主义逐渐成为解释移民融入的核心概念,认为移民的融入过程并非一个必然的结果,移民的融入会呈现出多样化和差异化的特征。移民在适应新的社会与文化环境的过程中,更多地是在流入地重建自己的文化传统和关系网络,其原有的族群文化特征并不会必然消失[8]。多元主义者构想了如此图景:族裔社区的自我维系,每一个成员身处更大的政治、经济和社会环境中,但仍长久地保留传统的身份和文化习俗。无论是同化论还是多元论都侧重于讨论移民的文化融合问题。

在传统的文化融合之外,20 世纪晚期部分新移民表现出了经济融合和空间融合的特征,但保持了自身的文化特征和历史传统,这种现象被称为异质本地化(heterolocalism)[9]。

异质本地化强调居住的空间邻近对于维持族裔身份认同和族裔文化不是必须的,移民可通过族裔网络的参与以及其他的社会和文化纽带的连接,保持甚至强化族裔身份认同[10,11]。在前述研究基础上,有学者从文化融合、社会结构融合、族群意识融合、 公共事务融合、族群间歧视行为的消除和通婚等方面来测量移民的社会融合程度[5],但缺乏经济融合维度的考量。此外,研究表明语言、种族、信仰、社会资本、主流社会成员 态度、迁入地相关政策等对西方国家移民社会融合有显著作用[12-16]。

关于中国农民工社会融合,从不同视角,比如社会融合的概念[17,18]、社会融合的指标构建[19,20]、以及社会融合的模式(隔离型、多元型、融入型、选择型、融合型)[21]进行了大量研究。社会融合是一个系统问题,包含多个维度,总体上主要有以下四个维度:经济融合、社会融合、文化融合和心理融合[17,19,22,23]。很多学者通过构建社会融合指标分析社会融合水平[18,24],农民工的社会融合程度总体上相对较低,主要与制度、本地人的排斥等社会因素相关,还与年龄、性别、婚姻、家庭、人力资本、社会资本等个人因素有关[18,25-28]。农民工社会融合程度存在一定的空间差异性,省际之间[22]、不同城市之间[29]社会融合水平不同。

目前研究有涉及单个城市农民工整体的社会融合程度[23],也有比较不同城市间流动人口城市融入的差异[29],但针对城市内部不同类型农民工聚居区社会融合的差异研究还比较缺乏。此外,影响因素主要考量的是个人因素和制度因素。但不同类型的聚居区,不仅个人因素的影响是存在差异的,且还应考虑聚居区(社区)因素,因为社会空间辩证法强调移民不仅作用于社会空间,而且社会空间会反作用于移民,其中对移民社会融合的影响便是反作用的表现之一[30-32]。

市场化下中国大都市农民工的社会隔离正不断转化为明显的空间分异问题[33]。深圳是农民工聚集的大都市,本文选择深圳作为研究地,着重从空间差异的视角分析三种不同类型农民工聚居区的社会融合,并从个体和社区两个层面分析社会融合背后的影响因素。不仅有利于全面了解农民工的社会融合状况,而且通过不同类型聚居区总体社会融合程度以及不同维度的对比,便于更有针对性地提出促进社会融合的策略,以期为当前新型城镇化建设和农民工市民化提供参考。

2

研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

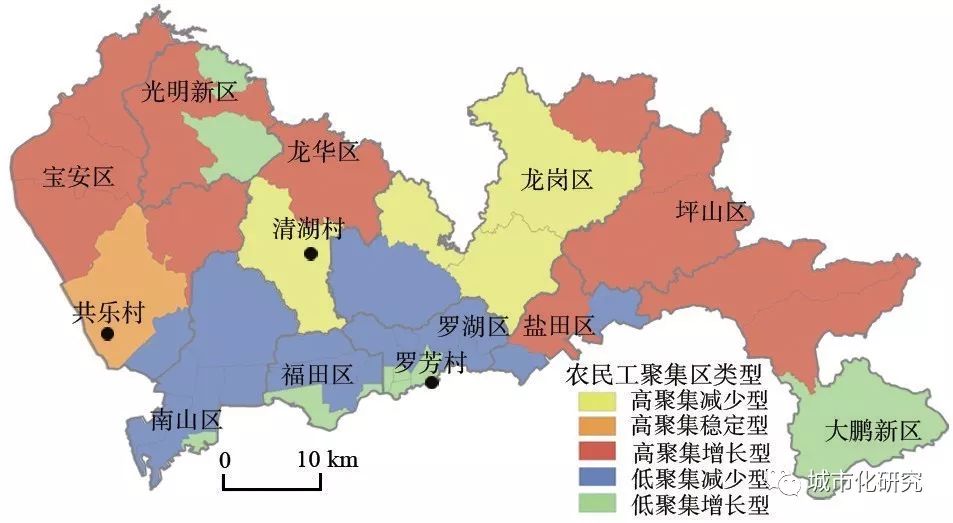

首先根据 1990 年和 2010 年的人口普查数据,以 2010 年各街道农民工区位熵作为纵轴(区位熵 1 作为高低聚集的分界线),2010 年与 1990 年的差值作为横轴,深圳农民工聚集区可划分为五种类型:高聚集增长型、高聚集稳定型、高聚集减少型、低聚集增长型和低聚集减少型(缺低聚集稳定型)(图 1)。

图 1 深圳市农民工聚集区地域类型划分和案例地分布

农民工聚居区的选取在遵循增长、稳定和减少划分的基础上,还结合了已有研究对农民工聚居区的其他划分方法[34,35]。

一是从农民工群体的经济活动对聚居区和周边环境的依赖程度划分为无依托、半依托和完全依托三种类型。完全依托型农民工聚居区对周边 环境提供的就业岗位或者经济活动依赖较大,周边环境的变化势必影响聚居区的发展。2014 年国家统计局深圳调查队发布的报告显示, 深圳农民工从事制造业的比例为64.1%,制造业的分布成为影响农民工聚集的核心因素之一[36]。因此,在大型制造企业或工业区周边形成了大量的农民工聚居区,比如位于龙华富士康北侧的清湖村、富源工业区东侧的塘尾村。目前该类型的研究较少,本文选取清湖村作为代表,也属于减少型。

二是从聚居区内部农民工的社会关系和交往的强弱程度划分为缘聚型和混居型两种类型。相关数据表明深圳有大量的缘聚型农民工聚居区(同乡村),仅罗湖区就有 13 个,其形成与农民工传统社会网络的异地重构和寻求文化认同较为紧密。大部分同乡村农民 工多从事相似的职业,比如大望的湖南攸县人和木棉岭的湖北洪湖人主要从事出租车行业,笋岗的湖北荆州人多从事二手家具电器行业,黄贝和罗芳的四川达州人则以室内装修为主。本文选取罗芳村作为缘聚型的代表,同时也属于无依托型和增长型。最后,半依托混居型以宝安区共乐村作为代表,也属于稳定型。

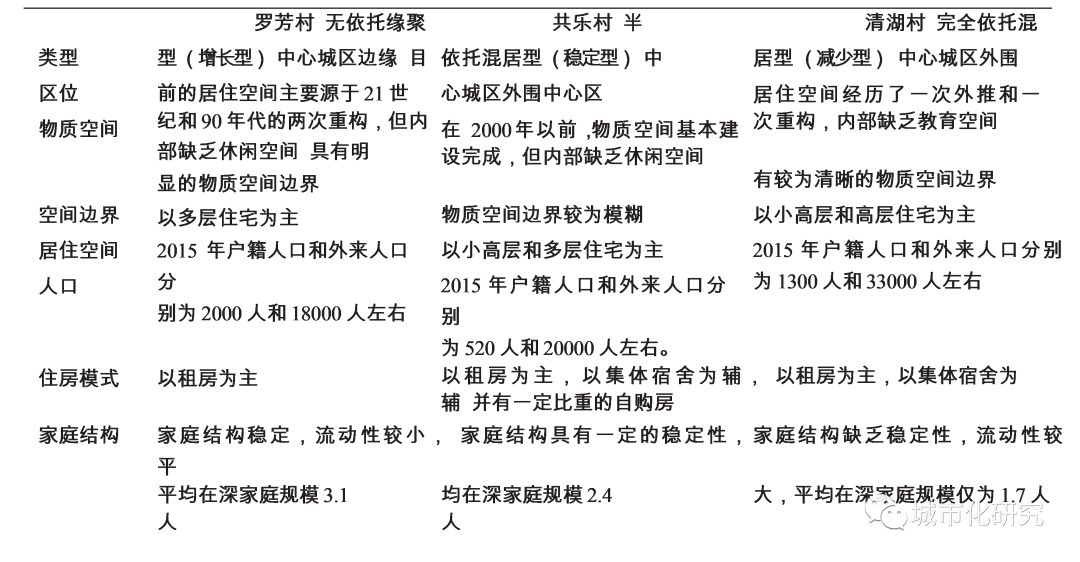

表 1 三类农民工聚居区的基本情况

三类农民工聚居区的基本情况如表 1 所示。作为无依托缘聚型农民工聚居区,罗芳村又称“四川达州村”,2015 年罗芳村常住人口 20000 人左右,其中外来人口超过 18000人,以四川达州籍农民工为主,主要从事室内装修和保洁工作。早在 2007 年,便成立了中国首个“同乡村”流动党支部——四川达州流动党员支部委员会,由 22 名达州籍务工党员组成,该党支部是促进就业、重建乡土社会和稳定社区环境建设的重要推动力。罗芳村区位优越,靠近罗湖中心区,与香港隔河相望,交通便利,租金相对较低。上世纪 90 年代以来,由于赋予了传统社会网络和低租金住房的供给,大量农民工涌向罗芳村。近几年,由于近邻城中村已被改造或即将被改造,比如黄贝岭和湖贝村,导致更多的农民工迁移到罗芳村。

作为半依托混居型农民工聚居区,共乐村位于中心城外围中心区西乡街道的西南部,西邻西乡大道,东至乐群社区旧村,北至安顺路,南至宝安大道 (宝安大道与深南 大道相连,为深圳城市发展东西向的大动脉)。共乐村内布局有共乐旧村、南沙新村、新一村和新三村小区以及共乐小学和共乐幼儿园等。共乐村周边有共乐工业区、银田工业区、安华工业区等,曾主要作为附近工业园区员工的重要居住区,2007 年随着金融危机的爆发,迫于转型升级的压力,不少企业开始搬迁或倒闭,农民工出现了一定程度上的流失。然而近几年政府加大了中心城区城中村改造力度,导致低成本居住空间的不断压 缩,加上自身区位条件的改善和便利公共服务设施的供给,共乐村又吸引了农民工的迁入,聚居区总体上较为稳定。

作为完全依托混居型农民工聚居区,清湖村位于中心城区外围龙华富士康科技园区(属于深圳重要的制造业集聚区[37])北部,隔梅观高速与华为相望,南距深圳北站约 4 km。2015 年清湖村有约 33000 名的外来人口,且 90%左右的低于 40 岁。随着 1996 年富士康的进驻,位于其北部的清湖村开始了快速发展,但近年来随着富士康员工的不断减少,清湖村目前存在大量的空置商铺和住房,呈现衰减的趋势。此外,调查显示,清湖村农民工的家庭缺乏稳定性,平均在深家庭规模仅为 1.7 人,低于罗芳村的 3.1 人和共乐村的 2.4 人。清湖村农民工中独自一人居住的比例高达 65.6%,远高于罗芳村的 13%和共乐村的 35.2%;3 人及以上的家庭规模占比为 17.7%,远低于罗芳村 58%的和共乐村的 41.7%。

2.2 数据来源

研究数据来源于 2016 年 3-6 月开展的深圳市罗芳村、共乐村以及清湖村的问卷调查和访谈。调查时间集中在下班期间,每份问卷都由调查者面对面地对农民工进行详尽的问答,问卷抽样比例接近 0.5%。罗芳村、共乐村以及清湖村的集中调查点分别为 8 个、10 个和 5 个,集中调查点的问卷数量为 5~8 份,在集中调查外,根据空间距离进行了分散的随机调查,调查足迹几乎覆盖了整个聚居区。在罗芳村,集中调查点主要位于聚居区的入口处、西北部、罗芳工业区、安芳幼儿园、东方学校等;在清湖村,选择了 5 个点进行问卷调查,包括清湖村入口、清湖村北部的休闲广场、清湖村中部的篮球场、富士康小北门出口处、清湖商业广场;在共乐村,有多达近 10 个点的集中问卷调查,包括共乐小学、丰乐园、乐城百货等(图 2)。罗芳村、共乐村、清湖村分别发放 103 份、111 份、105 份问卷,共计 319 份,并全部收回。有效问卷分别为 100 份、109 份、99 份,有效率均在 90%以上,总体有效率接近 97%。

图 2 三类聚居区的空间边界和集中调查点分布

此外,罗芳村、共乐村和清湖村空间边界的划定首先视其行政边界为主要依据,即分别以罗芳社区、共乐社区和清湖社区的辖区边界为主要空间边界。但有些社区的辖区范围并非一个整体,比如共乐社区和清湖社区,因为两个社区除了本文划定的农民工聚集的地域,还包括相距聚居区一定距离的行政办公区、社区健康服务中心以及教育等公共服务空间。因此,空间边界的划定还考虑了空间的连接性和空间的物质特征,最终划定了三类聚居区的空间边界 (图 2)。

2.3 社会融合的测量方法

国内大部分有关社会融合的研究主要从经济、社会、文化、心理等四个维度进行探讨。经济融合是起点和基础,是农民工融入迁入地的最基础保障,是生存和发展的前提;社会适应是融合的广度,社会适应主要指在新的环境中,农民工对周边环境尤其是社会环境的适应过程,包括社会关系和社会交往,通过社会交往视角,能够反映农民工卷入城市社会的程度;文化交融是社会融合的重要阶段,农民工主要来自农村,乡土文化与城市文化存在较大差异,不同地区之间的文化差异同样存在,适应迁入地的文化是实现社会融合非常重要的过程;心理认同是融合的进一步深化,只有农民工对迁入地有较高的满意度和归属感,才是真正实现了社会融合[19,22]。

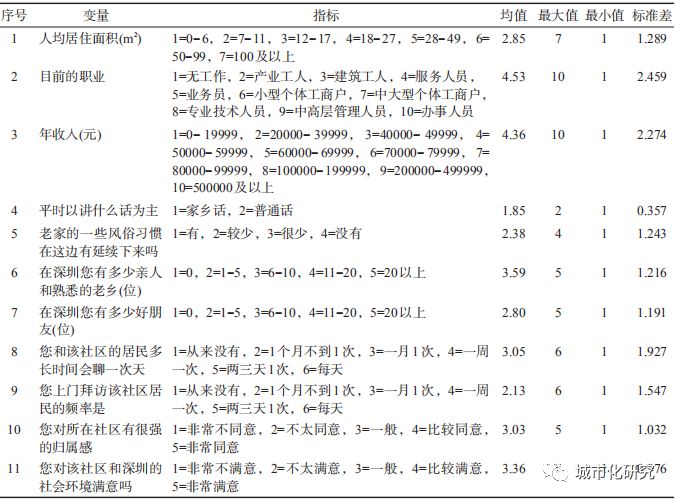

参考已有研究,结合深圳的实际情况,本研究共设计了 11 项指标用因子分析的方法构建社会融合的主要结构因子(表 2)。经济融合选取年收入、职业和居住面积;社交融合选取与社区居民交流的频率、主动上门拜访社区居民的频率、在深圳拥有的亲人和熟悉的老乡的数量、在深圳拥有好朋友的数量;文化融合涉及到语言习惯和传统风俗习惯的传承情况;心理融合主要考虑农民工对社区的归属感、对社区和深圳社会环境的满意程度。

表 2 社会融合指标的描述性分析

2.4 社会融合影响因素分析方法

有研究表明,性别的差异将影响迁入地家庭成员规模的大小,女性的独立性要低于男性,更倾向于将亲属接到身边[26];婚姻会给农民工在迁入地增加亲缘和血缘关系[26],传统社会网络有利于农民工在城市寻求生存和发展方面的资源;在迁入地居住时间的长短在一定程度上影响了农民工的社会资本,对社会交往的融合影响较大[23];第二代农民工相比第一代具有更强的城市化倾向,社会融合程度更高[18];迁入地家庭成员的规模越大,将减弱与老家的联系,提升在迁入地的留城意愿和认同感;受教育程度和职业技能作为人力资本的重要构成部分,是影响移民社会融合的重要因素,人力资本大都提升收入水平,促进经济融合,并增强对迁入地文化的接纳[38];本文试图探寻迁移距离对社会融合程度的影响,所以选取了户籍所在地这一变量。此外,聚居区(社区)是农民工生活的落脚点,也是开展工作和服务的突破口,对实现社会融合至关重要[22]。

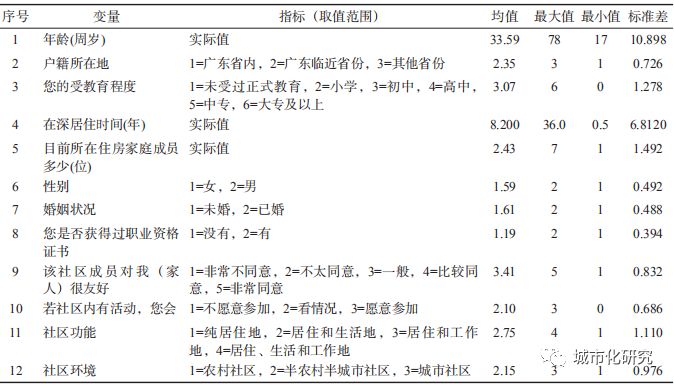

因此,本文采用多元线性回归分析从个体和社区两方面探讨影响深圳不同类型农民工聚居区社会融合的主要因素,因变量为整体社会融合程度和社会融合各主因子融合度,自变量共 12 个(表 3)。其中,个体因素包括年龄、户籍所在地、受教育程度、在深居住时间、在深家庭规模、性别、婚姻、职业资格证书获取情况。

表 3 社会融合影响因素变量的描述性分析

指标操作如下:① 年龄、在深居住时间、在深家庭规模三个指标均为实际值。② 性别、婚姻、职业资格证书获取情况三个指标为二分变量,分别以女性、未婚、未获取职业资格证书为参照组,赋值为 1,将男性、已婚、已获取职业资格证书赋值为 2。③ 户籍所在地和受教育程度作为虚拟变量,前者设置成 3 组,以在广东省内为参照组赋值为 1,广东邻近省份为 2,其他省份为 3;后者设置成 6 组,以未受过正式教育的为参照组,赋值为 1,小学为 2,初中为 3,高中为 4,中专为 5,大专及以上为 6。

社区因素主要有社区支持度、社区活动参与度、社区功能以及社区环境。其中,社区支持度通过题项“社区成员对我 (家人) 很友好”来测量,赋值分别为“1=非常不同 意,2=不太同意,3=一般,4=比较同意,5=非常同意”;社区活动参与度通过题项“若社区内有活动,您会”来测量,赋值分别为“1=不愿意参加,2=看情况,3=愿意参加”;社区功能通过题项“您认为该社区是一个怎样的社区”来测量,赋值分别为“1=纯居住地,2=居住和生活地,3=居住和工作地,4=居住、生活和工作地”;社区环境同样通过题项“您认为该社区是一个怎样的社区”来测量,赋值分别为“1=农村社区,2=半农村半城市社区,3=城市社区”。

3

社会融合程度分析结果

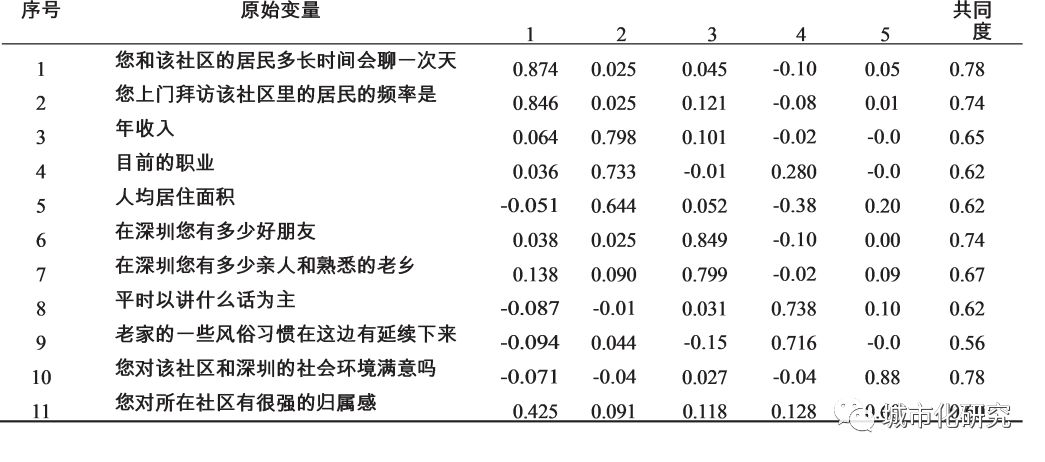

对前文所述的 11 项社会融合指标进行因子分析得到 KMO 检验值为 0.601,巴特利特球度检验值为 497.839 (P<0.001),说明 11 项指标适合进行因子分析。因子分析表明,深圳农民工的社会融合结构维度有 5 个,用 Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 表示,其初始特征值分别为 2.313、1.740、1.318、1.088、1.031。由于特征值之间差距较大,为便因子命名具有较好 的解释性,本文采用方差最大正交旋转法对因子载荷矩阵进行旋转,得到旋转后的载荷值(表 4)。

表 4 旋转后的因子载荷矩阵

注:提取方法:主成份分析法;旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

对前文所述的 11 项社会融合指标进行因子分析得到 KMO 检验值为 0.601,巴特利特球度检验值为 497.839 (P<0.001),说明 11 项指标适合进行因子分析。因子分析表明,深圳农民工的社会融合结构维度有 5 个,用 Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 表示,其初始特征值分别为 2.313、1.740、1.318、1.088、1.031。由于特征值之间差距较大,为便因子命名具有较好的解释性,本文采用方差最大正交旋转法对因子载荷矩阵进行旋转,得到旋转后的载荷值(表 4)。

从旋转后的因子载荷矩阵中可知,在因子 Z1 中,您和该社区的居民多长时间会聊一次天、您上门拜访该社区里的居民的频率的因子载荷量较高,分别为 0.874、0.846,主要反映的是社区融合。在因子 Z2 中,年收入、目前的职业、人均居住面积因子载荷量较高,分别为 0.798、0.733、0.644,主要反映的是经济融合。在因子 Z3 中,在深圳您有多少好朋友、 在深圳您有多少亲人和熟悉的老乡的因子载荷量较高,分别为 0.849、 0.799,主要反映的是社会交往的广度。在因子 Z4 中,平时以讲什么话为主、老家的一些风俗习惯在这边有延续下来吗的因子载荷量较高,分别为 0.738、0.716,主要反映的是文化融合。在因子 Z5 中,您对该社区和深圳的社会环境满意吗、您对所在社区有很强的 归属感的因子载荷量较高,分别为 0.881 和 0.602,主要反映的是心理融合(表 4)。

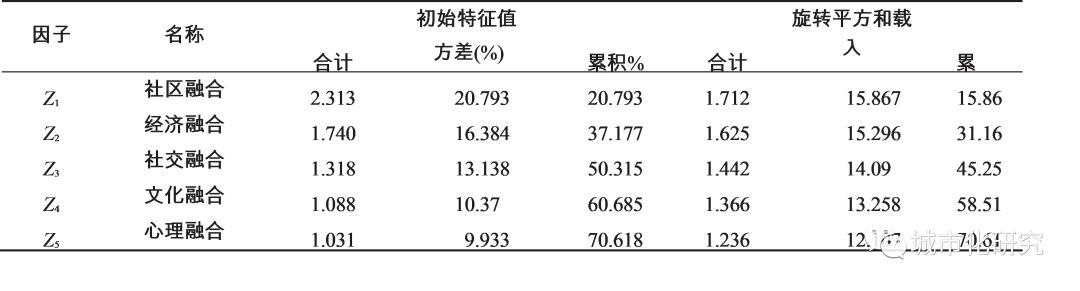

5 个主因子中,社区融合因子的方差贡献率最多,为 15.867%,依次是经济融合因子、社交融合因子、文化融合因子、心理融合因子,其方差贡献率分别为 15.296%、 14.09%、13.258%、12.107%(表 5)。

表 5 深圳农民工社会融合所提取的主因子

注:提取方法:主成份分析法;旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

以各主因子方差贡献率为权数,可先求出整体社会融合的因子得分,然后将各主因子和整体社会融合的因子得分按照标准分转换到 1~100 之间的数值(表 6)。整体而言,三类农民工聚居区社会融合程度为 47.64,与已有研究 (2011 年上海城中村外来人口社会 融合程度为 45.51,2013 年中国流动人口社会融合的得分在 45 左右) [22,23] 相比,社会融合程度较为接近。在各个维度上,从文化融合、心理融合、社交融合、社区融合、经济融合依次降低,并且经济融合、社区融合、社交融合与文化融合、心理融合的差距较大。

表 6 深圳三类农民工聚居区社会融合及其结构维度因子得分

罗芳村的社会融合程度最高,其次是共乐村,最后是清湖村,社会融合的程度影响社区发展的稳定性,三类聚居区社会融合的程度与其发展类型是相吻合的。不同维度的对比表明,无依托缘聚型农民工聚居区在社区融合、社交融合以及心理融合维度上最高,半依托混居型在社区融合、经济融合、文化融合维度上较高,完全依托混居型在社区融合和经济融合维度上最低。

虽然国内外学者强调经济融合是社会、文化和心理融合的基础,但本研究认为在没有实现经济融合的前提下,依然可以在社会融合的其他维度上取得突破。作为半依托混居型农民工聚居区,共乐村是实现经济融合的最佳类型。完全依托混居型的社会融合程度最低,但该类型聚居区的文化融合程度最高且心理融合程度高于半依托混居型。

4

社会融合影响因素分析结果

首先从整体上分析深圳市三类农民工聚居区社会融合的影响因素,再对不同类型社会融合的影响因素做进一步探讨。

4.1 深圳农民工社会融合的影响因素分析

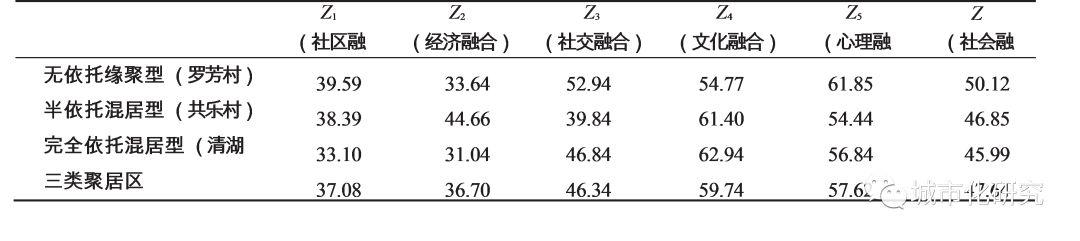

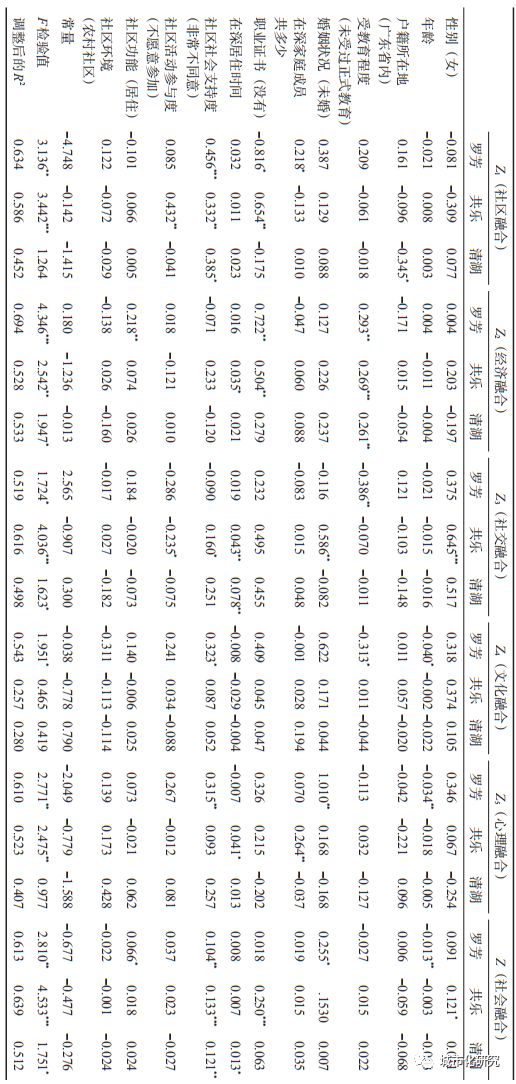

为分析影响农民工社会融合的因素,将个体和社区因素中包含的 12 个变量引入整体社会融合及其各融合主因子的线性回归方程。结果发现对总体社会融合程度起作用的因素由大到小依次为:社区支持度、职业技能、在深家庭规模、在深居住时间、年龄等 5 个因素,其因素解释力度为 54.8%,显著水平 P<0.001(表 7)。

表 7 深圳农民工社会融合的多元回归模型

注:双尾检验统计显著度:***、**、*分别代表 P<0.001、P<0.01、P<0.05;括号内为参照组。

① 所有因素中,社区支持度对农民工社会融合的影响作用最大。其中,对社区融合、文化融合和心理融合均产生正向影响,并且是影响社区融合和心理融合最重要的因素。

② 职业技能对农民工的社会融合起到显著的正向促进作用,在影响经济融合和社交融合的所有因素中排在首位,尤其在经济融合方面,超过了受教育程度对经济融合的影响。

③ 在深家庭规模主要对心理融合起到显著的正向作用,家人相伴数越多,越有助于提高心理融合。扩大农民工的家庭规模是提高农民工心理融合的重要举措之一。

④ 在深居住时间作为重要的因素之一,对农民工的社区融合、经济融合、社交融合以及心理融 合都有显著的正向作用。本次调查显示在深居住时间平均达到 8.2 年,其中罗芳村 10.3年、共乐村 8.8 年、清湖村 5.4 年。在深居住时间不仅有利于社区融合,也有利于提高认同感、归属感和满意度,并且在一定程度上也是个人资本的不断积累,从而对经济融合起到一定的促进作用。

⑤ 年龄主要影响文化融合的程度,年龄越小,适应新环境尤其是 语言环境、文化习俗越有优势。因此,越年轻的社区,其文化融合程度越高。

前文分析了不同因素对社会融合不同维度的影响,下文将总结不同维度社会融合的影响因素。

社区融合(Z1)主要受社区支持度、性别(负)、社区活动参与度和在深居住时间的影响;

经济融合(Z2)主要受职业技能、受教育程度和在深居住时间的影响;

社交融合(Z3)主要受职业技能、性别、社区活动参与度(负)、受教育程度(负)和在深居住时间的影响;

文化融合(Z4)主要受性别、社区支持度和年龄(负)的影响 ;

心理融合(Z5)则主要受社区支持度、社区环境、在深家庭规模和在深居住时间的影响。

4.2 三类农民工聚居区社会融合影响因素的差异分析

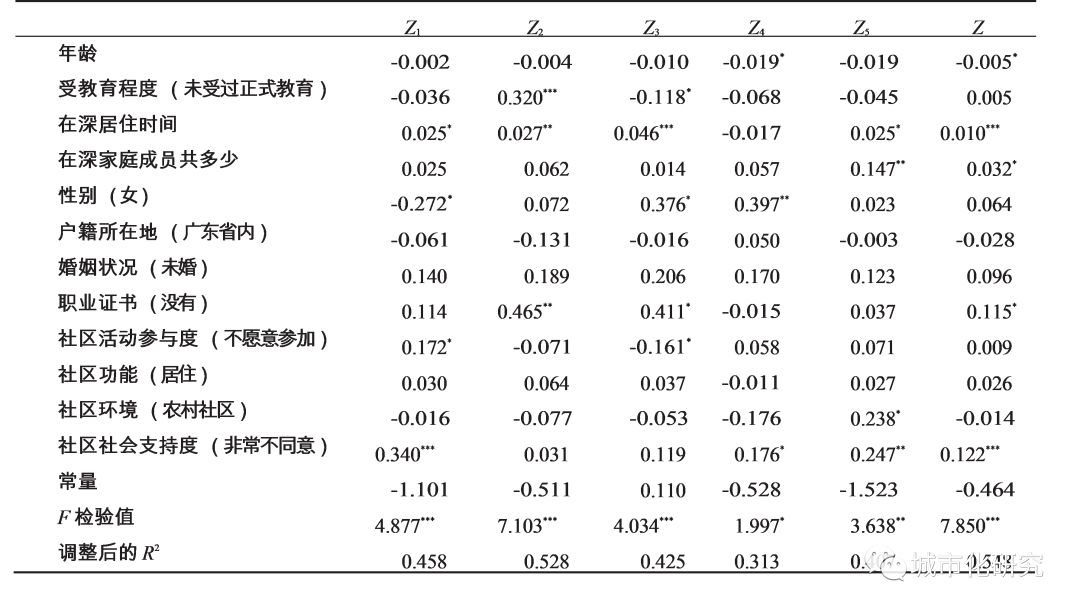

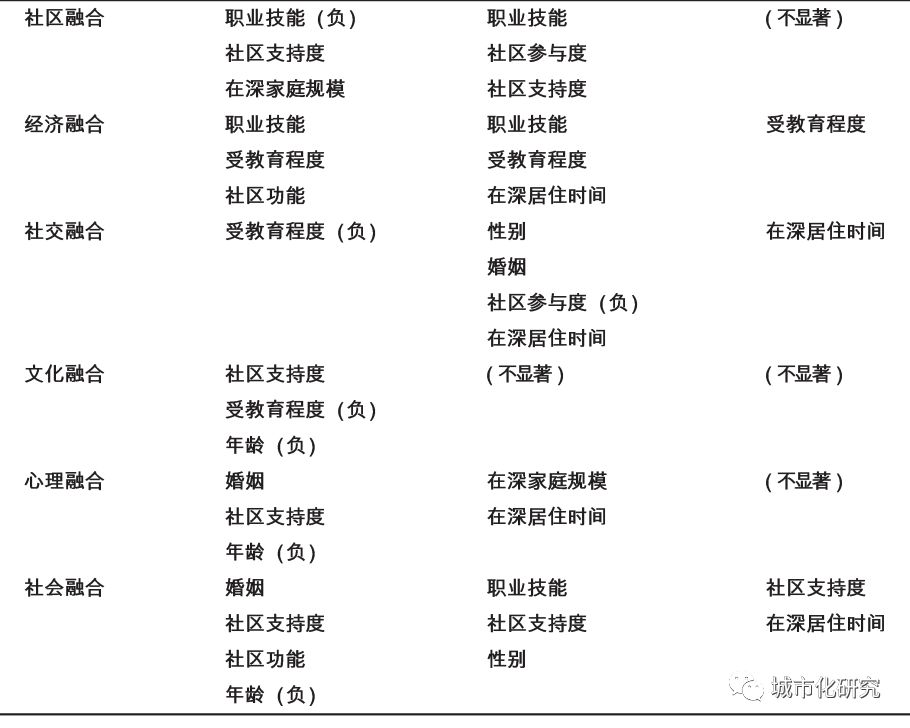

为进一步对比不同类型农民工聚居区社会融合影响因素的差异性,分别对三类聚居区进行多元回归分析,最终得到 18 个回归方程(表 8)。无依托缘聚型(罗芳村)在整体 社会融合、社区融合、经济融合、社交融合、文化融合和心理融合的显著水平均小于 0.05;半依托混居型(共乐村)在整体社会融合、社区融合、经济融合、社交融合和心理融合的显著水平小于 0.05;完全依托混居型 (清湖村) 在整体社会融合、经济融合和社交融合的显著水平小于 0.05。

表 8 三类农民工聚居区社会融合的多元回归模型

(请横屏查看)

为进一步对比不同类型农民工聚居区社会融合影响因素的差异性,分别对三类聚居 区进行多元回归分析,最终得到 18 个回归方程(表 8)。无依托缘聚型(罗芳村)在整体 社会融合、社区融合、经济融合、社交融合、文化融合和心理融合的显著水平均小于 0.05;半依托混居型(共乐村)在整体社会融合、社区融合、经济融合、社交融合和心理融合的显著水平小于 0.05;完全依托混居型 (清湖村) 在整体社会融合、经济融合和社交融合的显著水平小于 0.05。

从整体社会融合影响因素来看,罗芳村受婚姻、社区支持度、社区功能和年龄(负)的共同影响;共乐村主要受职业技能、社区支持度和性别的影响;清湖村主要受社区支持度和在深居住时间的影响(表 9)。

表 9 三类农民工聚居区社会融合的影响因素总结

① 从社区融合维度上讲,清湖村回归不显著,而罗芳村和共乐村均受到社区支持度的影响,但均非主要影响因素,影响更为重大的因素是职业技能,但罗芳村是反向影响。作为缘聚型农民工聚居区,罗芳村的四川籍农民工主要从事室内装修,其业务已经 扩展到省外,在某种程度上,职业技能的提升削弱了聚居区内的交流。

② 从经济融合维度上讲,职业技能是影响经济融合的最主要因素,其次是受教育程度。此外,社区功能 对罗芳村农民工的经济融合也产生一定的影响,共乐村的经济融合还受到在深居住时间 的影响。

③ 从社交融合维度上讲,清湖村主要受在深居住时间的影响,而罗芳村和共乐村的影响因素截然不同,罗芳村主要受农民工文化水平的影响,但这种影响是负向的,即受教育程度越高,社会网络的规模越小。作为缘聚型聚居区,社交网络主要集中在聚 居区内且同质性较高,若受教育程度越高,将在一定程度上降低交往的规模。共乐村主要受性别、婚姻、社区参与度 (负)、在深居住时间的影响。

④ 从文化融合维度上讲, 共乐村和清湖村回归均不显著,罗芳村主要受年龄和受教育程度的影响,年龄越小,越 容易接受大都市文化和语言,但受教育程度对文化融合的反向影响则是需要进一步探讨的地方。

⑤ 从心理融合维度上讲,清湖村回归不显著,婚姻、社区支持度和年龄(负)对罗芳村心理融合的影响显著,年轻一代和已婚农民工对罗芳村的归属感和满意度更高。共乐村的心理融合则主要受在深家庭规模和在深居住时间的影响。

5

结论与讨论

深圳农民工社会融合可划分为社区融合、经济融合、社交融合、文化融合和心理融合五大维度。不同类型农民工聚居区,其整体社会融合以及不同维度的社会融合存在明显的差异,整体而言,社会融合度最高的是无依托缘聚型(罗芳村)、其次是半依托混居型(共乐村)、最低是完全依托混居型(清湖村),社会融合程度越高,聚居区越稳定。此外,无依托缘聚型农民工聚居区在社区融合、社交融合以及心理融合维度上最高,半依托混居型在社区融合、文化融合、经济融合维度上较高,完全依托混居型在社区融合和经济融合维度上最低。

本文研究表明,三类农民工聚居区整体社会融合程度并不高,但文化融合和心理融合程度较高,远高于社交融合、社区融合和经济融合,这与 2013 年中国流动人口社会融合的研究结果 (即流动人口文化和心理方面的融入远高于经济和社会方面的融入[22])是相吻合的。但与国际移民融合的规律相比,却有较大差异,国际移民容易实现经济融合,但在文化和心理融合维度上却难以实现,在迁入地重新构建自身的文化传统[7]。农民工的文化和心理融合程度较高,是由于地区之间文化上的差异相对较小,并且属于主观可控因素。而经济融合具有较强的客观性,受制于多方面因素,比如就业市场、政策环境等。此外,上海外来人口社会融合的研究表明,文化融合程度相对于心理融合和社会关系融合是较低的[23],这与本文的研究结论有一定差异,主要是由于上海作为传统大都市,具有深厚的文化底蕴,农民工要适应当地的语言、风俗习惯还是具有一定困难。

社区支持度、职业技能、在深家庭规模、在深居住时间、年龄等 5 个因素是影响深圳农民工社会融合的主要因素,其中最主要的是社区支持度,即农民工很看重聚居区内部的关系融洽程度,如果邻里关系较好,不仅有利于农民工的社区融合,而且对农民工归属感和满意度的提高大有裨益。在迁入地,促进农民工经济融合最关键的因素并非提高其受教育程度,而是提高其职业技能。研究发现,三类农民工聚居区整体社会融合均受到社区支持度的影响,此外,罗芳村还受到婚姻、社区功能和年龄(负)等因素的影响,共乐村还受职业技能和性别的影响,而清湖村还受在深居住时间的影响。

前人研究社会融合影响因素中,受教育程度作用较大,但在本文研究中,只是对经济融合起到明显的正向作用,对其他维度的社会融合并未显示积极的影响。罗芳村社交融合和文化融合的影响因素中,受教育程度起到的是负向作用,这需要在以后的研究中 做进一步的探讨。清湖村在某些维度上的回归不显著,在日后的研究中需进一步补充和完善该类型的研究。本研究借鉴社会空间辩证法,通过聚居区对农民工社会融合的影响 分析聚居区对农民工的反作用,但本文在分析聚居区的影响因素中,还需要深化和细化社区因素,以便更准确和全面地分析聚居区对农民工社会融合的影响。

促进农民工社会融合是实现市民化和新型城镇化的重要举措,本文提出以下意见。

① 政府在促进农民工社会融合的过程中,可以在社交融合、文化融合和心理融合等维度上寻求突破,因为经济融合的基础是人力资本的积累,这需要长期的过程。并且研究已经表明,在经济融合较低的聚居区,可以获得其他维度的社会融合。如果寻求经济融合上的突破,可以从提高职业技能入手,而非受教育程度。

② 从农民工自身视角出发,鼓励农民工的主动融合,提升融入城市的主观能动性,主要表现为自我身份的认同和提高对城市的满意度,并鼓励他们提升自身的人力资本和积累社会资本。

③ 从聚居区角度讲,提高社区支持度是促进社会融合的有效路径之一,此外,要降低社区活动参与的门槛,提供社区居民交流的场所。充分发挥社区的桥梁作用,努力营造和谐的社区环境和邻里关系,提升融入水平。

向下滑动查看参考文献

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com,请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【研究】邻里环境对流动人口主观幸福感的影响——基于广州的实证

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):【研究】深圳不同类型农民工聚居区的社会融合及影响因素

规划问道

规划问道