清源文化遗产

微信号 mobiheritage

本期作者:张雪纯

█ 纽约:我的大学

陈丹青在《局部》开篇里说:“我连高中都没有上过,大都会博物馆就是我的大学”。可以想象,艺术家从博物馆里凝结着人类伟大文明结晶的一件件藏品中汲取了多少养分。而对于一个以建筑乃至整个城市为关注对象的学生来说,纽约就像是我的第二所大学。

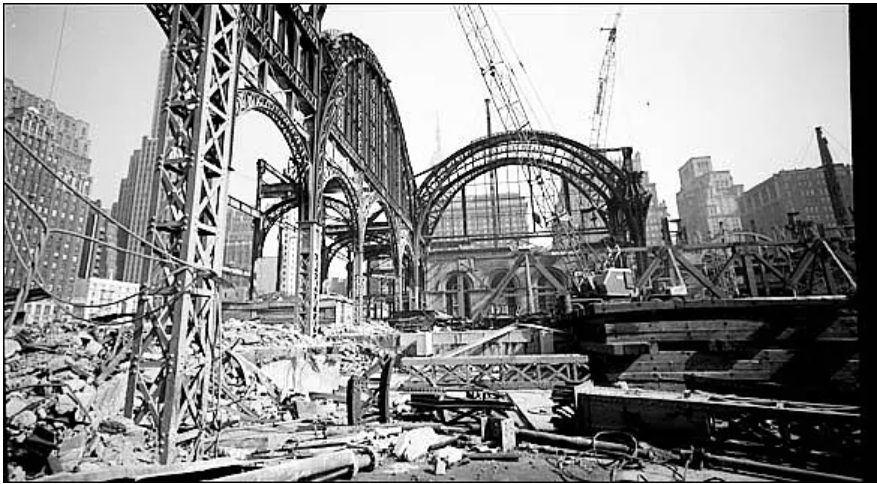

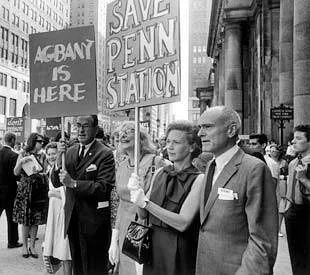

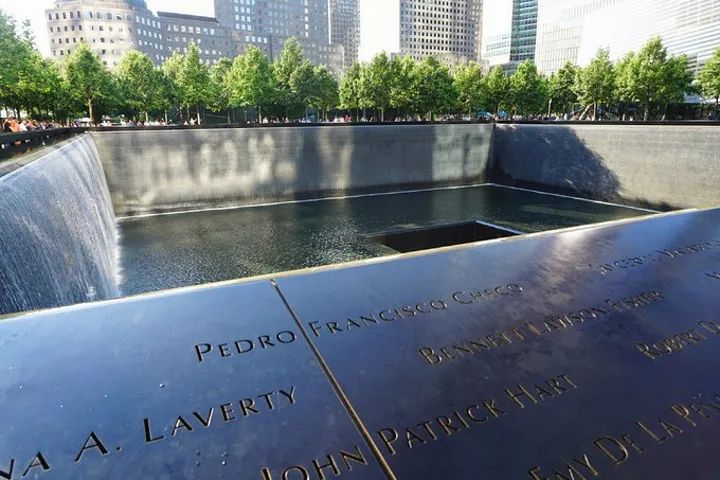

她是时代广场的喧嚣繁盛,也是Morgan Library的清幽宁静;她是帝国大厦的梦想与荣耀,也是中央公园的多元与平等;她有林肯中心的交响乐、百老汇的歌舞剧,也有地铁站台的街舞达人、街角某处的流浪歌手;她承载了华尔街对于成功和奋斗的狂热,也聆听着归零地废墟前人们的哀恸与沉思;她没能阻止宾州车站(Penn Station)的拆除,而社会各界参与的保护运动却直接推动了美国建筑保护的立法进程,并引发了公众对于历史建筑的广泛关注。时至今日,无论是被精心维护的市政厅、三一教堂,还是被适应性再利用的苏荷区、高线公园,都在共同讲述着这个城市虽然不长但独一无二的故事。

也许这也部分回答了我总是被问到的那个问题:“为什么去纽约学保护(而不是历史更悠久的伦敦、巴黎或米兰)?”

图/拆除中的宾州车站 来源:网络

图/保护宾州车站的游行,前排左二浅色衣服戴眼镜的女士就是大名鼎鼎的简·雅各布斯 来源:网络

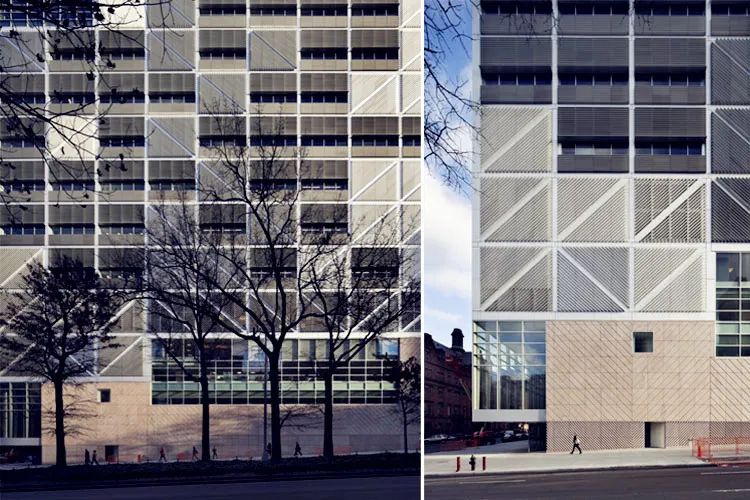

图/Morgan Library & Museum, J.P.摩根的故居与图书馆,它同时也是一个新旧建筑对比融合的案例,新建建筑的设计师为伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)

图/归零地(Ground Zero),世贸中心遗址,旁边的9.11纪念博物馆也非常值得一看 来源:网络

█ 哥大:女神之外

说起哥伦比亚大学(以下简称哥大),也许很多人和我一样,脑海中首先浮现的是典雅的爱奥尼柱列前代表智慧的女神像,是每年毕业季湮没校园的“哥大蓝”。位于寸土寸金的曼哈顿,哥大的校园注定不会像美国大多数高校一样“幅员辽阔”,然而麻雀虽小五脏俱全,开敞的广场、如茵的大草坪、美轮美奂的建筑、藏经万卷的图书馆,满足了我对校园的一切想象;不同肤色不同口音的学生、睿智的学者教授、五花八门的社团活动,更是如这个城市一样开放、多元、包容、有活力。

图/哥大的标志Alma Mater雕像,每年新生们都会去找藏在女神袍子下的猫头鹰 来源:网络

图/特朗普要在美墨边界建墙时学校的标语

创立于1754年,哥大是全美历史最悠久的大学之一。经过两百多年的发展,如今的哥大校园也是“新”与“旧”和谐共处的绝佳案例。她既有庄严肃穆的罗氏图书馆(Low Memorial Library)、期末前灯火通明的巴特勒图书馆(Butler Library)、我入学时还在修缮的圣保罗礼拜堂(St.Paul’s Chapel),也有普奖得主拉斐尔·莫内欧(Rafael Moneo)设计的西北角楼(Northwest Corner Building)、伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)操刀的学生活动中心(Lerner Hall)。这些精彩绝伦的建筑自然也成了我们日后case study的现成素材。看到这里,是不是又进一步解答了关于“为什么来哥大学保护”的问题?

图/Butler Library 来源:网络

图/Northwest Building 来源:网络

█ 历史保护:不仅仅是修房子

哥大的历史保护专业(Historic Preservation)设在建筑、规划及保护研究生院(Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation)下面,GSAPP中最后一个P 就是我们了。

创办于1964年,哥大的HP是全美第一个保护类研究生项目(于2017年设立的Ph. D. in Historic Preservation也是全美历史保护方向的第一个博士点)。正如官网上的介绍,哥大的保护项目旨在运用多学科方法综合地解决文化遗产及相关的社会、环境问题,注重批判性、前瞻性,并放眼全球,着眼未来。这也是我读下来之后最大的感受。接下来就围绕我感触最深的三个关键词来回顾一下这两年的学习经历吧。

图/GSAPP的Avery图书馆是全美最大的建筑图书馆,里面珍藏了许多大师手稿

跨学科交叉(Interdisciplinary)

遗产保护本身就是一个要求多学科交叉合作的领域,这一点在哥大的HP项目上更是体现得淋漓尽致。记得刚入学时做自我介绍,同学们的本科背景可谓五花八门,虽然建筑系的学生在比例上占了绝对优势,但其他专业包括但不限于:城市规划、考古学、艺术史、金融、电影、人类学、化学。当时系主任Jorge Otero-Pailos的一句话我记忆犹新:“大部分研究生课程都是越学越精细,而遗产保护恰恰相反,我们是越学越广,包罗万象。”

哥大的HP项目为2年制4个学期。必修课程大多集中在第一年,旨在为新入此领域的我们提供一些保护领域的相关基础知识。所谓的“核心课程”(core courses)围绕四个主题:历史及理论(history and theory)、规划及政策(planning and policy)、技术及材料(technology and materials)、设计(design)。第二年的必修课只有论文研讨会一门(thesis colloquium),这门课的开设是为了指导大家进行毕业论文写作,包括如何完善选题,如何进行文献综述、实地调研等等。毕竟能否顺利毕业很大程度上取决于论文能否完成并通过答辩(在修满60个学分的基础上)。当然,这门课更多的是提供一个整体思路框架和基本方法。每个导师会在论文完成的过程中对学生进行更有针对性的指导和建议。

必修课之外的选修课是非常丰富多彩的。我们不仅可以选择系里开设的跟专业度契合度很高的课程,也被鼓励去参加学院内其他专业、乃至其他学院的课程。我们系开设的选修课包括:关注于某一类特定材料的;关注于法律政策和国际保护议题的;关注于遗产管理的;关注于博物馆及展示阐释的;关注于旧建筑改造利用的,等等。课程形式除了常规的讲座(lectures)、研讨(seminars),还有同学们最期待的实地调研(field work)和实验(laboratory research)。通过field trips,我们参观了做建筑改造项目的公司、大大小小的工厂,在洛克菲勒大厦、福特汉姆大学和新泽西的火车站研究各种石材、砖头和金属,在布鲁克林超酷的剧院探讨历史建筑改造的可能性。这些实地参观极大地补充了课堂上的知识,几乎涵盖了历史保护的方方面面。至于GSAPP的课程,就更多元了,从设计到策展,从历史溯源到商业开发,从形而上的政治社会学讨论到实际动手的装置项目,不一而足。如果运气足够好的话,选中各路大神(诸如Kenneth Frampton)的课也是不虚此行了。

图/Field trip中还有机会亲自动手实践,图为作者在清理石材表面

图/材料课上大家分组制作的陶土地板(terra cotta floor)© Yiyang Li

除了选择丰富、干货十足的课程之外,哥大HP培养体系中另一个重要组成部分就是贯穿三个学期的studio了。Studio一般是以问题/项目为起点,基于历史、社会、技术方面的研究、数据收集和可视化、社区及利益相关者参与、形式和材料分析、实地调研等手段,综合提出建议的可行性解决方案,提案可以是保护规划、政策法规、技术方法,也可以是展示阐释、适应性再利用设计等。

以我参加的第二个studio为例,它着眼于纽约哈莱姆区的两座历史悠久但面临衰败的教堂,重点关注它们在变化的社会语境下如何维持自身的历史意义并被赋予全新的社会、经济价值。通过小组合作,我们最后的成果包括价值综述、口述史整理、活化利用功能拓展、建筑设计及社区的持续运营方案。值得一提的是,最后的成果还在其中的一座教堂进行了展览,从展板设计、内容制作到布展都是小组成员们通力合作的结果。开展当天除了学院的老师同学们,更是吸引了不少社区居民来参观,并得到了他们的反馈意见,是真正community engagement的一次尝试了。

图/展览的线上线下宣传

图/展览的最终效果,展板的形式来源于教堂本身的拱券

实验性(Experimental)

可能因为现任系主任Jorge自身具有建筑师、保护学家和艺术家的多重身份,哥大HP专业在他的带领下更具前沿性和探索性[2]。这里的实验性包括两个方面:一是对于文化遗产概念内涵与外延的扩展,不断探索遗产如何能在更广阔的语境下对当代社会发挥更积极的作用;二是积极拥抱新技术,但同时也持续关注科技所带来的包括原真性在内等一系列问题的质疑与讨论。

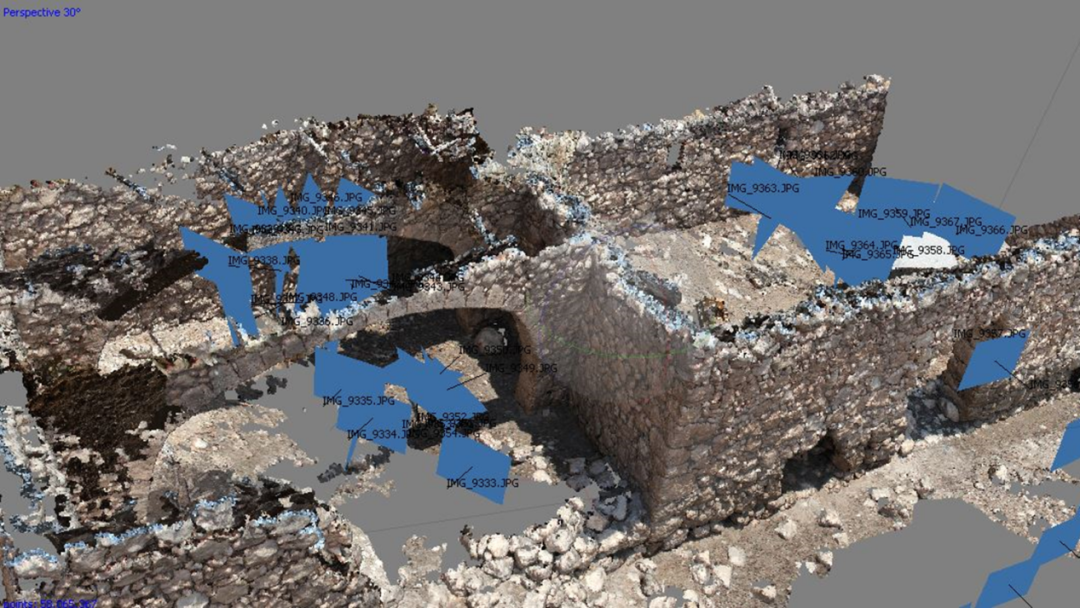

我们第三学期技术方向的studio就是由来自Factum Arte的两位老师执行[3]。在Adam Lowe和Carlos Bayod Lucini的带领下,我们去了意大利,运用3D扫描及photogrammetry技术对历史建筑的天花、地板、墙面以及其中的艺术品(画作、雕像)进行了记录,并在返回纽约后对采集到的数据进行处理。最终的成果输出既包括虚拟的渲染模型,也包括通过3D打印和CNC milling制作的实物样本。除了上述提到的位于行业尖端的技术手段,这门课更多的是引导我们思考,数字技术尤其是高精度复制品(facsimiles)在今后文化遗产的记录、保护和传播领域可以扮演怎样的角色。

图/在威尼斯总督府(Doge’s Palace)拍照记录外墙面的浮雕

图/End of Year Show上展示的最终制作出来的样本 © Yiyang Li

全球视野(Global Vision)

地处纽约的哥大,在吸引全世界范围内的人才方面具有天然优势。我们每学期基本都有来自不同国家地区的访问学者来带mini course。你可以和英国的历史学家谈谈拉斯金和十九世纪的保护,可以和波多黎各的建筑师聊加勒比的现代主义,也可以向来自墨西哥的ICOMOS顾问取经遗产管理规划。至于几乎每周都不间断的讲座就更丰富了,不仅可以参加系里自己举办的讲座,还可以共享整个学院的资源,毕竟遗产保护和建筑、规划、艺术设计、策展等领域都密不可分,他山之石可以攻玉。

最后不得不提一下每年暑期都会举办的Studio X项目[4],它更是提供了一个在全世界范围内学习实践的机会。2017年夏我们一行8人在Will Raynolds的带领下前往约旦,研究对象为一条新开发的登山步道。通过实地行走(其中长达80km的一段)、记录、访谈等方式,我们对步道沿线的史迹及传统村落的保存状况进行了初步评估,分析预测了在步道开发过程中这些文化遗产将面临的威胁、机遇与挑战,并提出了潜在的可能解决方案(包括开源地图系统、数字信息平台搭建、VR的运用等)。这一段旅程不仅是一次专业领域的学习实践,更是一次难忘的文明之旅,一次跨地域、跨文化的多边对话。这也正契合了现在愈来愈被认同的“shared legacy, common responsibility”的观念吧。

图/遭遇“盗宝者(treasure hunters)”威胁的沿线古迹 © Will Raynolds

图/徒步小分队欣赏到了沿途多样的景观 © Will Raynolds

图/运用photogrammetry对古迹进行记录 © Will Raynolds

图/世界文化遗产佩特拉古城(Petra)让人不虚此行 © Will Raynolds

█ 后记:只恨太匆匆

正如梅贻琦著名的“大学之大”论,对我来说,哥大的好不在于她所谓“高大上”的标签,不在于她的QS排名,甚至不在于她出了多少名流贵胄,而在于这里汇聚了最睿智的头脑、孕育着最深邃的思考;这里容纳了最激烈的争辩、鼓励着最大胆的试验;这里回溯过悠远的过去,回应着动荡的当下,也迎接着最可期的未来。

两载光阴,只恨自己时间有限、能力有限、所学所得亦有限。但所幸对于遗产领域基本概念的建构、对于科学思维模式的养成、对于独立思考精神的树立和对于文化保护的热忱之心,才是日后漫长路途中的不竭源泉。

往期链接:

作者:张雪纯

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司

综合三所规划师

美国哥伦比亚大学 历史性建筑保护硕士研究生

清源–张雪纯文章

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):年轻的城市,古老的专业——我在哥大学保护|校园专题

规划问道

规划问道