▲ 图片源自新华社 | 彭子洋 摄

▲ 图片源自新华社 | 彭子洋 摄

陈宏胜,东南大学建筑学院副教授,硕士生导师。

王兴平,东南大学建筑学院教授,博士生导师,东南大学城乡规划与经济社会发展研究中心主任。中国城市规划学会城市规划历史与理论学术委员会副秘书长。本文通信作者。

* 国家自然科学基金项目(51908114)及中央高校基本科研业务费资助。

原文刊载于《城市规划》杂志2020年第5期

家庭是社会组织和社会发展的核心单元,特别是在中国,“家庭”不仅具有现实意义,也兼具文化意义。家庭是支撑当前城镇化模式的核心动力,也是化解社会发展危机的核心单元(如当前“抗疫”),家庭的重要性无须赘述。但是,在我们不停地向“家庭”索取之后,是否要适时反馈家庭、修复家庭、发展家庭呢?将“家庭”作为规划研究的基础是笔者2014年跟随王兴平教授攻读博士学位后,确立起的主要学术发展主线,拙作《城镇化与流动人口家庭空间结构关系研究——基于全国大样本数据的分析》就是在此期间完成的成果之一,刊登在《城市规划》2020年第5期。

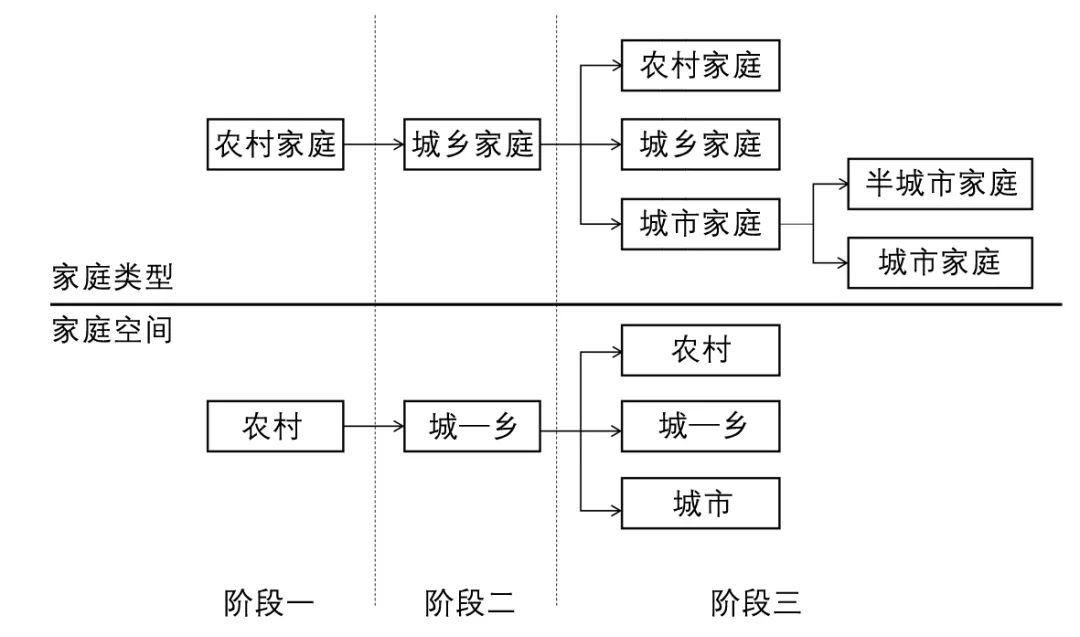

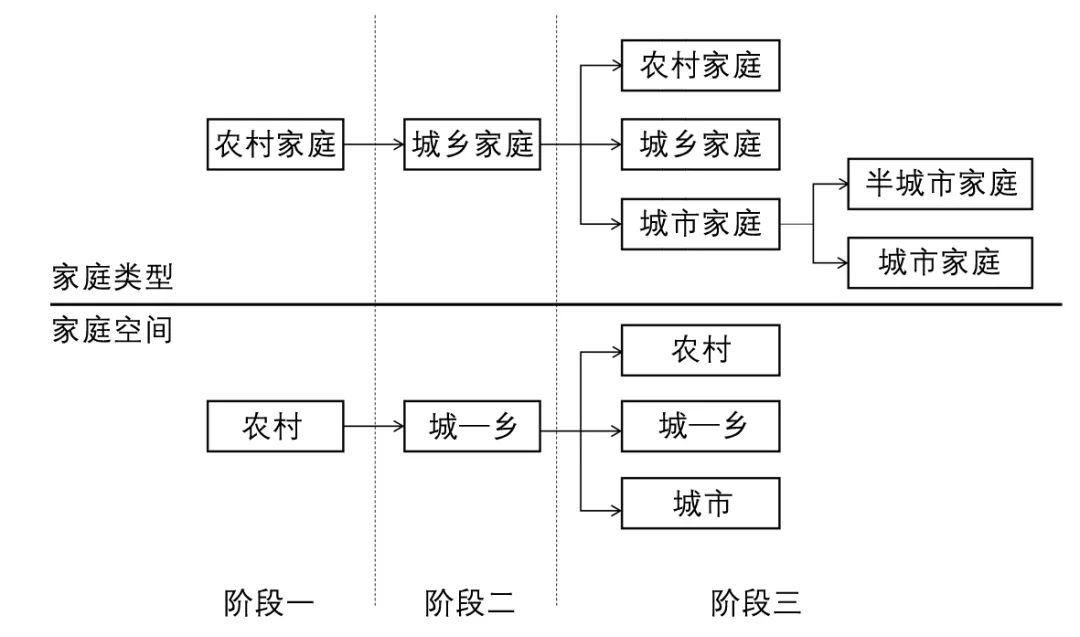

过去40余年的城镇化进程深刻改变了我国家庭的发展模式和组织模式。其中一个明显的现象是,家庭空间的变化导致家庭功能的变化。家庭成员的活动空间被放大,也被“打散”,家庭成员的关系也变得疏离。在现代化的进程中,城市的发展对“家庭”也似乎越来越不友好,传统聚合式的家庭生活方式被彻底打破,家庭分离成为常态,有些家庭遭受长期的“大分离”,也有一些家庭遭遇每日“小分离”,属于“家庭”的时间正变得越来越有限。在过去的大量城乡规划的实践工作中,“家庭”的重要性同样长期没有获得足够的重视,在高速增长阶段,“家庭”的温情脉脉似乎总显得不太符合发展的快节奏。不过,对家庭建设的不重视,家庭社会问题也变得越来越严重。如据中国民政部统计,2015年中国农村的留守儿童、留守妇女和留守老人的总数超过1.5亿人,农村“空心化”“贫困化”使留守群体的生存变得更为困难。又如据国家有关部门对农村留守儿童摸底排查的资料显示,2016年不满16周岁的农村留守儿童数量达902万人,其中36万农村留守儿童处于无人监护状态,超过90%的留守儿童分布在中西部省份,等等。

▲ 中国流动人口家庭空间演化

资料来源:笔者自绘。

在此背景下,王兴平教授在2013年5月中国科协、中国城市规划学会“产城融合”专题学术论坛上首次在正式会议上提出“家庭城镇化”的规划理念,呼吁“家庭聚合”的重要性,并阐述将“家庭”作为基本规划单元全面融入现有规划体系的紧迫性。此后,王兴平教授及团队同门也不断探索将“家庭”作为基础单元融入到相关的规划研究与规划实践之中,以此推动相关工作的改进。笔者的相关研究工作也是基于“家庭城镇化”的理论基础之上的。

流动人口是家庭问题最为突出的群体之一,由于社会地位相对弱势,在现有的发展模式下,他们的家庭诉求没有得到足够的重视和响应。这篇文章以流动人口为研究对象,试图论述当前城镇化模式对流动人口“家庭团聚与分离”的影响存在显著的差异性,并以此呼吁城镇化模式的改进。以下摘录本文的重要论述结论:

“……流动人口家庭城市团聚受以城市生活成本和公共服务供应为主的外部环境因素与以家庭照顾和成员发展需要为主的家庭内部因素及家庭空间因素等的多重影响,……“家庭团聚”已为中国流动人口家庭主要的内在发展诉求,“家庭分离”更多是一种“无奈的选择”……“家庭空间聚合”也将是中国城乡空间组织的重要依据。本研究验证出,在既定的城镇化模式下,实际上存在着城镇化发展水平与流动人口家庭“团聚-离散”的倒U型曲线关系。即,随着城镇化水平的提升,家庭形成以青壮年成员带动其他成员共同追求美好生活的发展模式,且在一定的城镇化水平下外部环境以正效应为主,家庭从离散走向聚合(“家庭团聚效应”),但当外部环境转向负效应为主时,家庭将被迫离散以降低外部负效应(“家庭离散效应”)。”

▲ 既定城镇化模式下的流动人口家庭“团聚-离散”曲线

“城镇化的稳定性是需要重视的,过高的城镇化水平对人口发展的负面影响是显著的,城镇化率过高也可能动摇社会的稳定,并降低中国经济社会的抗风险能力……正负效应转变的平衡点并不是固定不变的,而是随着城镇化模式的转变而变化,改进城镇化模式、提升城镇化社会效益实际上是将平衡点向更高水平城镇化区间移动。”

当某项规划政策实施产生大量消极的社会反响后,笔者也常常在想,如果在规划政策制定时,能从家庭为出发点去考虑,可能就会减少政策的偏差及政策实施后的消极反应和阻力。城乡规划是国家治理的重要手段,是可以助力人民美好生活需要的实现,而实现规划模式转变可能的最直接方式之一是走向以家庭为本的规划。一种不严谨的想法是,如果某一地方的人们的家庭生活都很幸福,城镇化率高一点、低一点又有什么关系呢?

最后,虽然家庭是社会学等学科非常成熟的研究领域,但基于城乡规划学科和行业工作来开展家庭研究还有许多值得探索的地方,将家庭融入到不同尺度的规划实践及城乡治理工作之中也有广阔的空间。这篇拙作仍有许多不严谨的地方,未来仍有诸多问题仍有待笔者细化和深化。

1 王兴平.城镇化进程中家庭离散化及其应对策略初探[J].城市规划,2016,40(12):42-48,64.

知网链接:http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/CSGH201612009.html

2 王兴平.面向社会发展的城乡规划:规划转型的方向[J].城市规划,2015,39(1):16-21,29.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/CSGH201501005.html

3 王兴平.以家庭为基本单元的耦合式城镇化:新型城镇化研究的新视角[J].现代城市研究,2014,29(12):88-93.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/XDCS201412017.html

4 李志刚,陈宏胜.城镇化的社会效应及城镇化中后期的规划应对[J].城市规划,2019,43(9):31-36.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/CSGH201909010.html

5 陈宏胜,王兴平. 城镇化与流动人口家庭空间结构关系研究—基于全国大样本数据的分析. 城市规划,2020, 44(5):18-27.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/CSGH202005004.html

6 陈宏胜,王兴平.促进农村家庭城镇化的城乡规划转型探讨[J].现代城市研究,2016(4):16-21.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/XDCS201604005.html

7 陈宏胜,王兴平.面向农民工家庭的城镇公共服务体系优化:农民工市民化的关键[J].规划师,2015,31(3):11-16.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/GHSI201503003.html

8 胡畔,王兴平.家庭促进型社区规划的理论阐释及其空间治理研究[J].南京社会科学,2019(11):17-24.

知网链接:

http://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/NJSH201911003.html

注:以上为王兴平教授团队“家庭城镇化”的部分相关文章,均已在知网发布,有兴趣的学友可在网址栏复制搜索知网链接下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注我们,精彩无限~! 点下“在看”吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城镇化与流动人口家庭空间结构关系研究

▲ 图片源自新华社 | 彭子洋 摄

▲ 图片源自新华社 | 彭子洋 摄

规划问道

规划问道