【文章编号】1002-1329 (2020)06-0065-08

【doi】10.11819/cpr20200610a

马 超 (1987-),男,天津大学建筑学院城乡规划学博士研究生。

运迎霞 (1957-),女,天津大学建筑学院教授,博士生导师。

马小淞 (1987-),女,西门菲莎大学教育学院高等教育专业硕士研究生。

*国家社会科学基金重大项目“基于智慧技术的滨海大城市安全策略与综合防灾措施研究”(批准号:13&ZD162)。

本文刊载于《城市规划》杂志2020年第6期。

【摘要】中国从1998年开始制定国家综合防灾减灾规划,以推进构建综合防灾减灾体系、全面增强综合防灾减灾能力。时下中国经济发展进入新常态,人口老龄化日趋严重,经济高速发展时期制定的防灾规划不能完全适应新的形势。笔者对防灾减灾规划中提升社区韧性的潜力和改善社区韧性对防灾减灾规划执行效率的影响进行分析总结,提出通过4种方法来增强社区韧性:(1)对灾害发生时生存质量水平的构成要素进行评估,就灾中响应、灾后恢复、灾后复兴各阶段的受灾者需求进行划分,针对各时期维持生活环境不同层次的需求由低向高依次满足供给;(2)以智慧收缩为思路,通过减缓城市和乡镇周围住宅的无秩序扩张,保持居住范围控制在一定区域,加强人群之间的联系并排除区域外不必要的基础设施;(3)实行以易受到灾害袭击和较弱灾害抵抗力社区的居民作为标的的巨灾保险,缩短以财政支持为主的救灾资金援建时间,提升生存质量水平;(4)设立若干以社区为单位的救灾中心。该救灾中心平时用作邻里支持和社区组织的场所,定期进行防灾演练,灾时作为避难场所分发救灾物资,并优先获得灾后信息及公共服务。

【关键词】防灾减灾规划;社区韧性;生存质量;智慧收缩;巨灾保险;救灾中心

STUDY ON THE METHODS TO PROMOTE COMMUNITY RESILIENCE IN URBAN COMPREHENSIVE DISASTER PREVENTION AND REDUCTION PLANNING

ABSTRACT:China started formulating national comprehensive disaster prevention and reduction plan in 1998 in order to construct comprehensive disaster prevention and reduction system and reinforce comprehensive capacity on disaster prevention and reduction. With the increase of population scale and urban built-up area, city resilience encountered new challenges in the planning of disaster prevention, how to improve city resilience so as to reinforce disaster prevention and reduction capacity and efficiency of resuming after disaster are the key points of urban disaster prevention and reduction planning in the future. At present, Chinese economy entered into the “new normal” of low-speed development and population aging, thus, the disaster prevention plan formulated during economic upward period cannot totally adapt to the new situation. By summarizing the disadvantages of former disaster handling and post-disaster reconstruction, this article proposed to enhance post-disaster community resilience from the following perspectives. (1) It is necessary to evaluate the components of the quality of life during disaster and to partition the victims’ demands in each stage, such as in-disaster response, post-disaster recovery and post-disaster renaissance, so as to meet the hierarchical demands in the living environment in various periods. (2) Based on the concept of Smart Shrinkage, it is essential to keep residence within a certain area by slowing down the disordered expansion of residences around urban villages, to reinforce relationship among people and decrease the infrastructures that are built outside the residential district. (3) It is imperative to introduce the catastrophe insurance aimed at the residents that are vulnerable to disasters or have weaker disaster resistance, in order to shorten the time of financial support oriented at reconstruction of relief fund and recover quality of life. (4) It is advisable to create several disaster support hubs according to city size and population density by taking community as unit. Usually, this disaster support hub is used by neighbourhood support and community organization for executing soft measures of disaster prevention; in disaster, it is used as refuge for distributing relief materials, and obtains post-disaster information as well as public service.

KEYWORDS:disaster prevention and reduction plan; community resilience; quality of life;smart shrinkage; catastrophe insurance; disaster support hub

2005年卡特里娜飓风灾害、2011年东日本大地震及2016年加拿大麦克默里堡火灾所产生的损失和伤亡引起了整个规划界的关注和反思。由于灾后影响巨大,产生的负面效应慢慢让更多人增强对灾害的认识,并加入到防灾减灾规划的讨论中,使减灾规划逐渐变为规划领域的显学。我国于1998年颁布国家综合减灾规划,至今,从灾前预警、灾中响应到灾后重建均日趋完善,并有匹配的灾害救助管理办法。但从世界各国的防灾减灾规划来看,灾害突然爆发造成的损害是短时间的强破坏冲击,对城市乃至社区的韧性造成破坏,救灾和重建均是漫长而复杂的挑战。本文从如何提升社区韧性的角度讨论防灾减灾规划如何增强抵抗力并维持社区功能。

近十几年韧性(resilience)一词慢慢活跃于规划领域,通常出现在应对气候变化、自然和人工灾害的研究中。目前许多著名科研机构均给韧性在城市规划中做出相应的定义。联合国国际减灾署(United Nations International Strategy for Disaster Reduction)最开始定义韧性是“系统、社区或社会内部适应灾害的能力,通过抵抗和改变以达到和维持合适的结构与功能”[1]。麦格希诺则阐明城市灾害中的韧性就是“作为个人、机构和社会各级受到压力时应对逆境并最终促成适应性的特质”[2]。美国提升国家韧性委员会(Committee on Increasing National Resilience to Hazards and Disasters)对韧性的定义是“一种为承受、恢复、适应不良事件做准备的能力。增强韧性就是有更好的灾前准备和减少灾害损失的计划,而不是灾害发生后兑付损失的无奈[3]。蒂德博尔指出“韧性是承受干扰、受到改变后能自我恢复的能力,是从干扰中学到新的东西,同时仍然保持自我的基本结构、运转方法和特性的能力。韧性系统有对抗外部冲击的冗余度,随着韧性变弱冲击的强度会变得越来越小”[4]。

1.2 社区韧性

韧性的概念后来被应用到社区这一复杂的系统之中。起初克尔顿在社区与区域韧性规划(Community and Regional Resilience Initiative,CARRI)中定义社区韧性是“预测多种灾害威胁的能力,降低社区整体的脆弱性风险,并在灾害等突发事件发生后做到及时响应和恢复”[5]。诺里斯则认为社区韧性是“在受灾后明晰地促进社区功能性和适应力等能力的过程”[6]。麦格希诺在韧性的范畴里进一步解释社区韧性是“一个社区或社会单位承受灾害等从外部冲击其基础设施,最终形成适应压力并恢复到健康机能的能力”[2]。美国社区抗灾韧性委员会则认为社区韧性是社区功能经受压力时表现出可持续性的能力。华盛顿州军事部门应急管理处主管人吉姆更为社区韧性做了精炼的定义:“宁弯不折”[7]。

社区韧性并非能使社区避免在灾害中受到损害。其主要功能是预测灾害的破坏力,并在灾害发生时有较强的适应性,及时在灾后做出有效的恢复,使社区仍能发挥正常功能。这些功能不仅能降低社区的脆弱性,还提升了灾后社区恢复的效率[1]。

1998年我国编制了第一部有关减灾的规划,明确“我国是世界上自然灾害最严重的国家之一,灾害种类多、发生频率高、分布地域广、造成损失大”[8]。该规划第一次对灾种进行分类,确定各地区自然灾害差异、明确工程性及非工程性减灾措施、完善减灾运行机制,并对城市减灾和社会减灾进行区分。

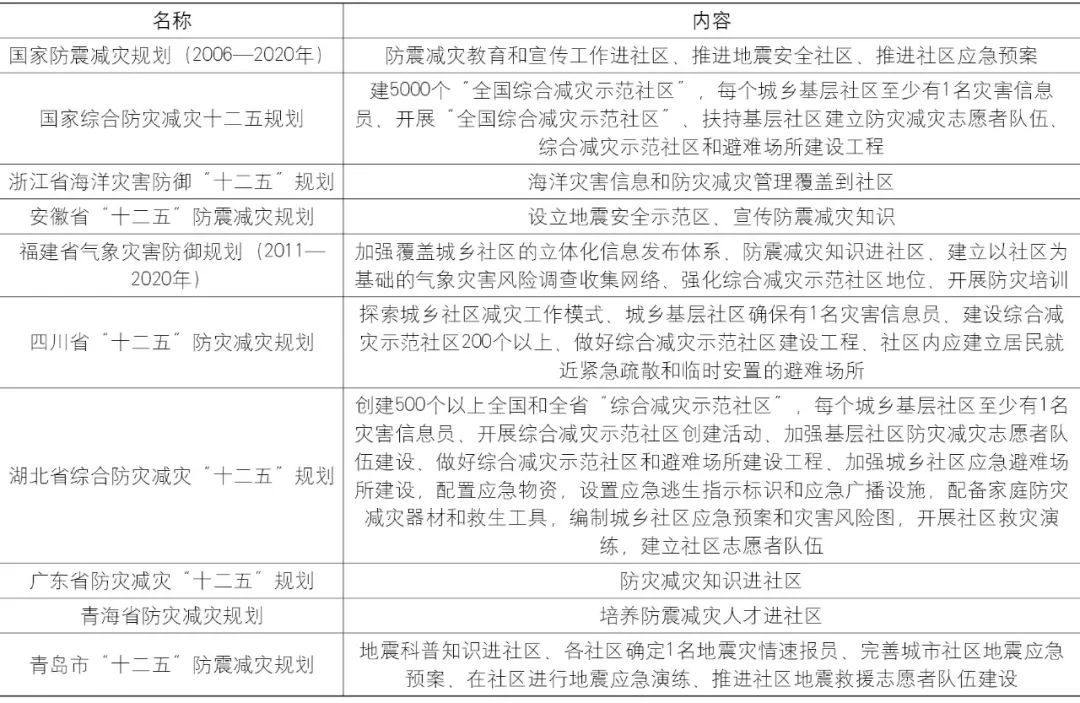

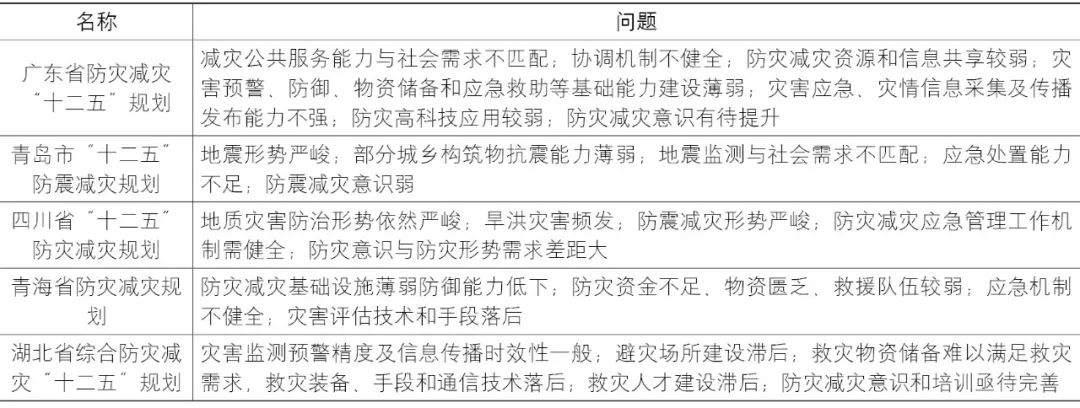

2011年国务院批准了《国家综合防灾减灾规划(2011—2015年)》,并首次在基层防灾减灾能力建设中提到社区减灾。各省市地区随后陆续出台针对地区特点及区域灾情的防灾减灾规划,并就社区减灾内容进行详细部署和可持续减灾行动(表1)。

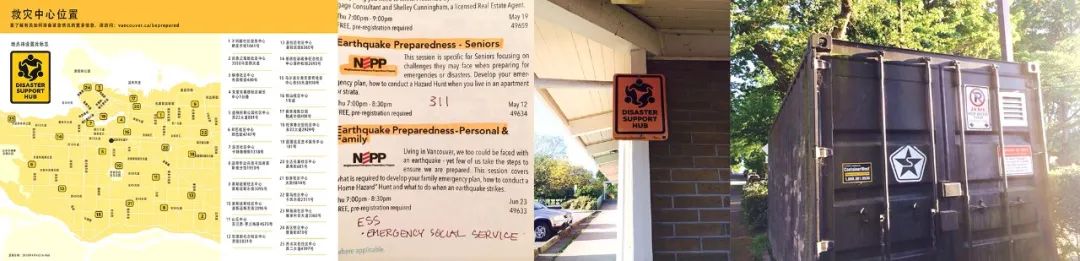

▲ 表1 各级防灾减灾规划中社区减灾内容

Tab.1 Content of community disaster reduction in disaster prevention and reduction planning at all levels

资料来源:国家、省、市防灾减灾规划。

从国家层面到地方专项的各级防灾减灾规划中社区减灾的工作可以看出:(1)推进社区减灾预案是完善减灾方法的首要任务;(2)设立减灾示范社区、就近建立紧急疏散和临时安置的社区避难所,以及配备减灾工具是社区减灾的基础条件;(3)社区配置灾害信息员,做到灾情及时传达,信息共享;(4)实施防灾减灾知识进社区的软措施;(5)少数省份将应急逃生指示标识和应急广播设施列入减灾规划。

2.2 防灾减灾规划中社区韧性的缺失

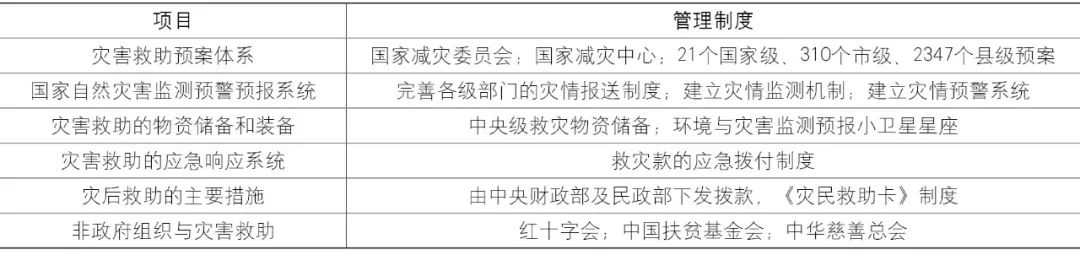

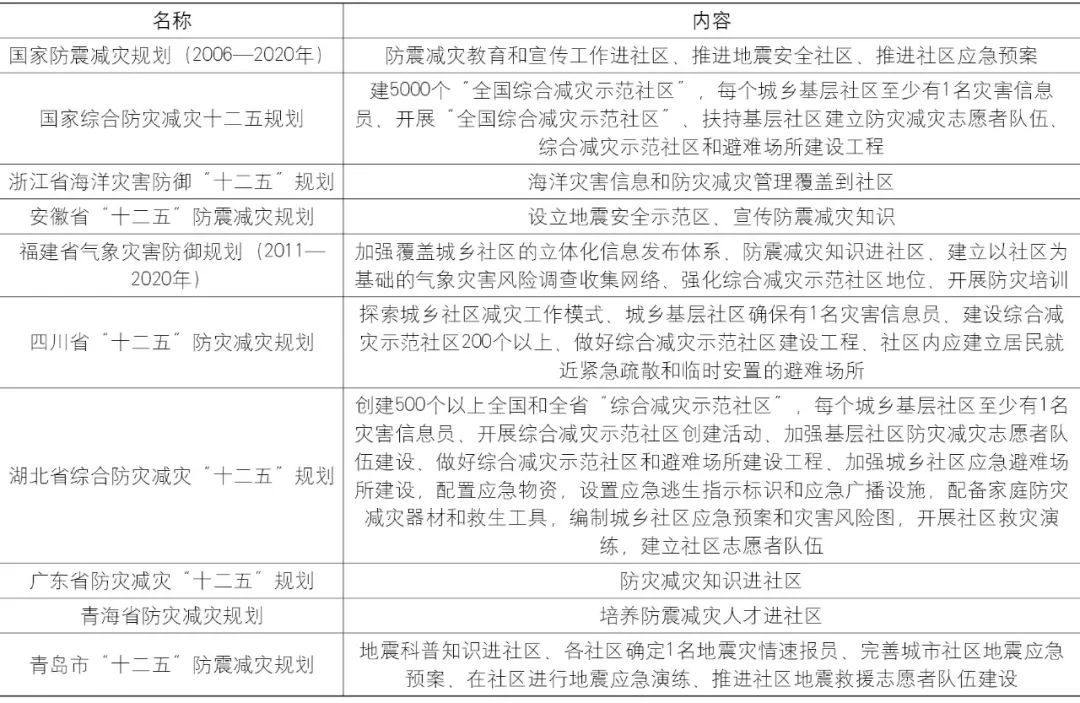

我国在编制防灾减灾规划之外,对灾害救助管理也做了具体管理计划:从国家、市级、县级3个层次分别设立灾害救助预案,由国家减灾委员会评估,由上而下形成预案体系;建立灾情监测-灾情预警-灾情报送系统,做到信息及时高效分享传达;设立中央级救灾物资储备以提供紧急物资支援;建立救灾款的应急拨付制度以支援受灾区;设立由财政部及民政部下发拨款的救灾资金保障;由社会资金参与协助政府组织的灾害救助(表2)[9]。但对于灾害发生,该救助管理办法同样存在缺陷:各地方防灾规划鲜有物资储备,灾害发生后救援时效性不高;灾后救助措施及制度对修复生活质量水平的力度不足;仅有自然灾害救助管理预案,对非自然灾害没有做预案设立;在机制和体制方面,该管理办法并不适合处理应急救灾事件。

▲ 表2 中国灾害救助管理

Tab.2 Disaster relief management in China

资料来源:参考文献9。

现有防灾减灾规划的编制主要集中在抵抗灾害,一旦发生大规模灾害或突发事件,社区韧性面临不可持续的风险。尤其目前减灾工程措施尚未完善,防灾意识不突出,且现行经济发展水平进入新常态,人口老龄化日趋明显,经济高速上升时代制定的救灾方法将难以适用于当下的环境。

3.1 灾害响应及救灾效率有限

当受灾区规模和破坏能力超过防灾减灾规划承受范围时,救灾需求远超灾害的应激和应对能力,这是救灾效率低下的重要原因。我国防灾救灾规划的主要工作和框架在灾害发生时需要根据本地灾情迅速采取措施,规划编制合理。但灾害超过一定规模时,需求远远超过地区内的资源,加之如有特殊地形、救灾设备和人员队伍较弱,则救灾时效性将大幅降低,应对起来也十分困难。

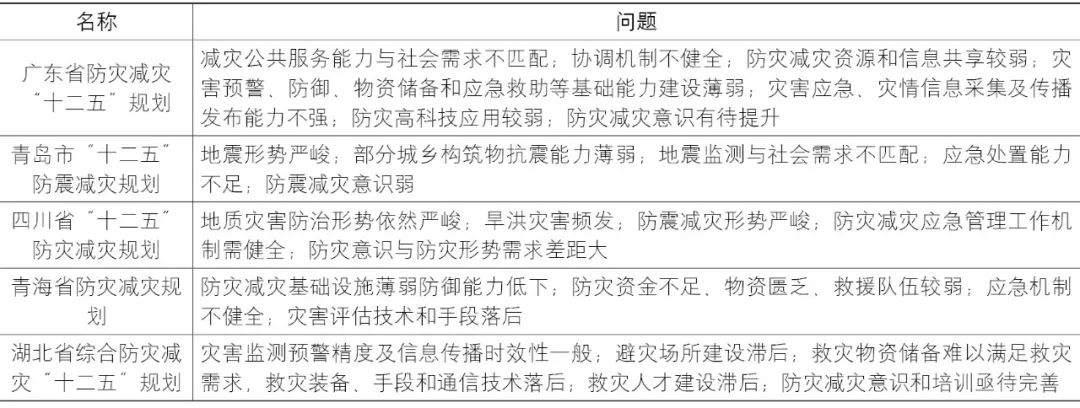

首先,当受灾地区的物资等资源不能满足救灾需求时,就迅速从外地或中央寻求支援。作为应对超过本地救灾能力的大规模灾害预案,针对社区的减灾工作模式、减灾队伍、避难所及减灾信息共享等重要任务均有较完备的机制,但还不能完全满足需要(表3)。经济和社会发展程度越高的地区,生活和经济恢复到灾前水平的可能性越大。相反,原有资源越少的地区越难获得救助机构的注意,获得救助的时间越晚。外部救助资源包括资金、供给、技术支持以及劳动力等,而重建资金永远是不够的[10]。从以上国内部分发达省市地区的防灾减灾规划中可以看出,社区做到应急管理机制健全、灾害预警及信息时效性、物资齐备、减灾设施齐备以及防灾意识卓然还需要付出更多的投入,且本身准备仍有不足,何况抗灾设施匮乏的中小城市等地区。

▲ 表3 社区减灾存在的主要问题

Tab.3 Main problems in community disaster reduction

资料来源:根据各省市防灾减灾规划整理。

其次,资源储备不足或调配不及时的问题也慢慢出现。灾害发生后,食物、汽油、生活用品不足成了社区韧性趋弱的诱因。如果对当地道路、轨道交通或地下管网造成冲击,流通环节的闭塞会对物资紧缺造成二次伤害。在受灾地区,往往救灾队伍也会瞬间陷入超负荷执行任务的救援状态。随着受灾时间的流逝,援助者来自本地区或外部支援本身就是在透支持续救援的能力。

3.2 灾后重建的顾忌

(1)安全的顾忌。经历规模超出抗灾能力的灾害后,为防止再次发生破坏性影响,防灾减灾工程的安全性将继续作为首位考虑因素。但自然灾害的爆发没有上限,如何合理制定防灾减灾规划中社区的减灾工程、避难所及灾情信息共享平台,既要使其物尽其用,又不过多占用社会资源,是安全尺度需要考量的首要问题。

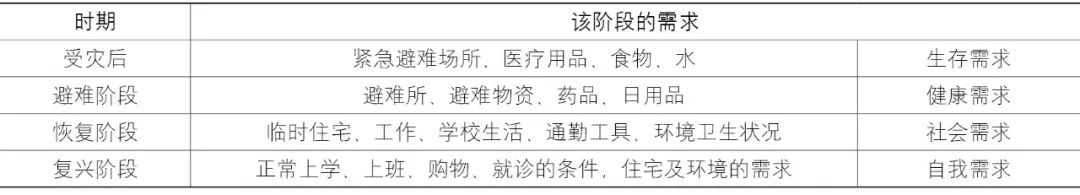

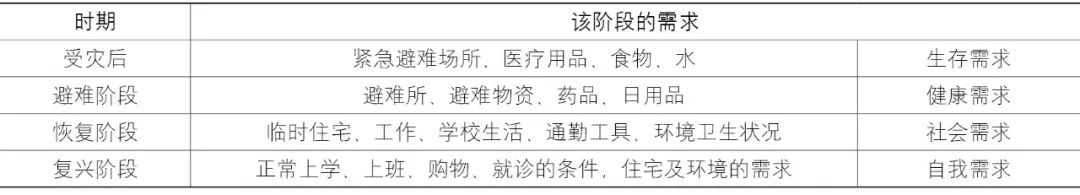

(2)对期限的顾忌。受灾者的需求从受灾后到灾后复兴各个阶段均有不同(表4)。防灾减灾规划本着尽快恢复灾区正常生活状况的原则,往往设置规划期限,如《汶川地震灾后恢复重建总体规划》明确表述用3年左右时间完成恢复重建的主要任务,基本生活条件和经济社会发展水平达到或超过灾前水平。其期限相较于城市总体规划更短,论证深度有限,虽能在灾后尽快满足受灾者生存和环境需求,但灾情稳定后,由于之前与受灾者的主张、习性以及受灾社区前景展望等共识的认识讨论时间紧凑,难免有求速之嫌。

▲ 表4 受灾后受难者各阶段的需求

Tab.4 Post-disaster needs of disaster victims at all stages

(3)方法的顾忌。灾后重建不同于旧城改造,基础设施、住宅、就业和生产的恢复都需要考虑到未来城市结构、社区定位、产业转型等是否会因灾害而发生转变。因而用灾前预设的规划方法去应对因灾害冲击造成损失而需要重建的社区,其结果有待观察。

(4)境况的顾忌。灾后重建作为罕见的现象,其重建方法要因时间的改变而有所改变。我国的经济发展进入新常态,人口老龄化以及劳动力日趋紧张的境况逐渐显现出来。作为经济蓬勃发展的产物,大型社区和基础设施是以经济高速增长为背景的建设项目。新的经济环境下难以复制以经济上升时代为前提的规划方法。

3.3 改善社区韧性以降低社区脆弱性并提升救灾效率

防灾救灾措施无法完全抵挡灾害,造成损失是必然结果。社区韧性作为应对灾害、承受干扰并减少脆弱性的能力,对抵抗灾害风险及维持社区功能及灾后重建都有不可代替的作用。改善防灾减灾规划中的社区韧性就是提升救灾效率的有效途径。

联合国国际减灾署(UNISDR)在2010年发起“让城市富有韧性”运动,芬达在伦敦就该运动进行了研究后提出社区韧性改善的3个重点:第一,防灾的第一阶段包括限制直接暴露于灾害区、减少直接或间接的灾害影响以及分摊损失等缓冲措施。直面灾害的地区,在区内要限制其内部发展,新增发展区要在受灾区以外的区域选址。第二,减轻灾害直接和间接的影响,应当与海堤、防火墙、隔离带、坝或围挡相结合,以增强建设环境和抵御海啸的物理抗性,这是发达国家和科研组织主攻的研究领域。第三,由保险公司、救援基金、私人储蓄以及金融和医疗机构共同分担损失,确保居民能第一时间快速撤离[11]。可见,社区韧性的改善可以反映在:(1)智慧收缩,放缓受灾社区的救援,以转移代替更新;(2)提高抗灾强度,强化构筑物的物理抗性;(3)灾后采用私人基金与公共资金共同承担的方法以缩减防灾规划执行时间。

美国社区与区域韧性规划(CARRI)在衡量社区韧性的重要性后提出社区韧性系统包含6个要素:社区领袖全程参与;规划执行力评估;营造有共识的社区愿景;行动规划;制定实施方案;评估和反思社区韧性规划[12]。根据上述6个要素及改善韧性的重点,未来防灾减灾规划可从4方面着手提升社区韧性:持续修复生存质量水平;通过智慧收缩实现社区韧性恢复;为社区引入巨灾保险;设立救灾中心。

生存质量是一个复杂的概念,它包括认知功能、情感功能、心理健康、健康状况、物理功能、身体症状和病患、角色功能、社会福利、存在感等[13]。在社区中,生存质量则是指在由所有因素构成的生活环境中个人对生活环境的主观认识[14]。社区环境作用于人的客观反应使得生存质量有所波动,而当灾害突然来临时,生存质量则大幅下滑。因此,可以将生存质量看做因变量,自变量则是社区内环境、设施、功能、福利及个人角色和身体健康等的集合。在资源和财力有限的情况下,社区要维持生存质量的稳定就需考虑可持续性,而灾害带来的生命损失和生存质量损失的总量越小,则说明该社区韧性越强。因此,可以通过评估并修复生存质量水平来保持和提升社区韧性(图1)。

▲ 图1 费赖拉辛应对灾害及突发事件时提供的避难场所

Fig.1 Evacuation shelters in Freilassing provided in response to disasters and emergencies

资料来源:笔者摄于德国边境。

能岛认为日常生活是产生需求和满足需求的重复,应关注其时间周期,并从基础因素开始,依次满足需求结构[15]。由表4亦可看出,越原始且周期越短的需求被满足后才会向更高一级层次转移,并且本级需求不可被替代。倘使救灾设备和队伍支撑不足,基础设施损坏,则该地区的社区韧性有崩坏的可能。由此灾害时的生存质量就与灾情和生存环境产生联动关系,形成不同构成要素的需求。一级需求:发现生命迹象、提供食物和饮用水、医疗物资和紧急避难场所;二级需求:卫生良好的避难场所和适宜生活的环境等生活机会;三级需求:临时住宅、工作岗位和学校生活等社会生活机会;四级需求:通勤工具、购物场所、通信手段和永久住宅等文化生活机会。以500m×500m的网格为单位覆盖社区,根据灾后基础设施和救灾情况的实际数据模拟判断当前生存质量的要素,观察当前社区韧性能否满足受灾者的需求。如X社区一级需求的元素均满足,那将此社区的生存质量水平评为一级并向上继续评级。以天为时间周期进行连续模拟评估,以确保生存质量水平得到实时监测并持续恢复。

4.2 通过智慧收缩的推进增强社区韧性

FP7(Seventh Framework Programme)在2007年开始讨论城市有关收缩智慧(shrink smart)的课题,并对城市收缩做了定义,视其为经济、人口、结算系统、环境、政策和行政管理体制变化等不同因素相互作用的现象[16]。近年,阿特林的研究显示城市收缩是城市的特定轨迹,经济、人口、住房和服务业等指标的下降展现出与城市发展时不同的逻辑,其中人口减少是其关键指标[17]。智慧收缩便是建立在城市收缩之上。东日本大地震发生后,宫古市田老町的居民面对灾害时避难行动迟缓造成巨额损失。林良嗣就此研究灾害中智慧收缩的重要性并解释智慧收缩(smart shrinkage)为在绝对人口减少的情况下维持、提升居民生存质量的地区管理方法的统称[18]。克里斯蒂娜在对澳大利亚、日本及欧美沿海灾害频发且进入收缩时期的城市做了研究后,对智慧收缩进一步定义为对一般的教育、卫生或运输等服务设施进行重组或消除,并且提供更有针对性的教育、健康和与退休工人及人口老龄化问题相关的休闲服务等社会环境[19]。

为了维持城市或社区的生存质量,韧性仍然有许多受制因素:(1)目前我国经济发展进入新常态且人口老龄化趋势日益加重,对于经济上升期建造的基础设施遭到灾害损害后进行修复而付出的财力和精力,是未来城市步入收缩期不可承受的负担;(2)新增建设用地扩张迅速,抗灾能力的评估在城市的总体规划中没有充分展开论述,新区的住宅存在潜在安全隐患;(3)经济分区明显的城市,不同社区房屋价值不同,一旦灾害等突发事件造成财产损失,安置成本将无法估算。就提升社区韧性消除受制因素来讲,智慧收缩的方向主要为保证居住社区小型化,并保持社区间的强关系和基础设施抗干扰能力,同时保持冗余度。

当下城市的居住社区多数连续布局且规模较大,高层居多。从抗灾能力来讲,社区一旦发生灾害,其需要超过维系平时支出许多倍的财政、经济和救援队伍的持续援助以应对灾害带来的损失。所以,为恢复社区韧性,首要任务就是将不断扩大的低效率社区小型化,并根据城市财政能力和居民强关系的互助互利行为维持抗灾区域的防御性。其次,救灾计划中缺乏避灾路线选择及避灾场所设定,无论是自然灾害还是人工灾害的初期,混乱的救灾场面中转移受灾者是短时间内需最先解决的问题,因而社区小型化可以为缩短避灾路线、减少营救时间及生还者转移出受灾区域提供先决条件。

城市财政预算方面对扩大社区更新的支持有限,尤其在基础设施方面。公路、给排水管道、燃气及电力等多伴随社区兴建而展开,尽管社区的入住率低或居住人口逐年减少,但维系这些设施的运营及维护的开支不会减少。所以,在经济发展新常态时期,与社区息息相关的基础设施运转情况以非稳态居多。因而发生灾害时,基础设施如若产生大面积损坏停用,则需要有能保持城市健康运转的备用设施代替。例如,即使有如地震和爆炸等灾害破坏了主干道或给排水管道,在社区周边也有未遭破坏的替代道路和管道可用,以此保证基础设施的冗余度,确保社区韧性。

4.3 引入巨灾保险制度

实现智慧收缩需要有辅助或奖励性的政策进行指引,或者由潜在受灾社区大规模参与巨灾保险以获得赔偿金来推动。巨灾保险是指当事人约定,一方交付保险费给另一方,收取保费的一方对无法预料的突发性后果特别严重的灾害事件所导致的损害负赔偿保险金义务的保险行为[20]。美国因常年遭遇洪水等大型自然灾害而受损严重,在1968年通过美国国家洪水法案,正式实施国家洪水保险计划(National Flood Insurance Program,NFIP),并由联邦政府管理与保费直接挂钩的社区打分系统(Community Rating System),使社区居民主动加强防灾意识,地方政府提高防灾管理能力。1994年美国洛杉矶北岭社区的6.7级地震造成超过400亿美元的损失,除政府外,私人地震保险索赔金额总计139亿美元,占非政府救灾资金来源的绝大多数[21]。因此,要减轻财政压力,社区引入巨灾保险需要从以下两方面引导:

第一,主要作为政策性引导,由政府和私营保险公司共同推进。灾害频发地区由于损失范围大及灾害周期短,私营行业的积极性难以保证,需要公私共同推进。险种可以自然灾害或非自然灾害划分,也可直接根据灾种进行划分。亦可针对城镇居民住房单独设立险种[22]。对社区的受灾潜力分析后,确保灾害风险等级,根据受灾程度不同区分收费标准以及赔付标准。亦可结合社区打分系统,对由社区居民针对防灾设施、救援队伍、避难场所、救灾物资储备等的打分情况调整保费收费水平,以激励社区营造更好的防灾环境[23]。

第二,潜在受灾社区大规模参保。社区居民和业主缺乏主动采取防灾减灾措施的有效办法[24],在灾害发生概率上心存侥幸心理,投保积极性不高[25]。以上情况导致防灾减灾设施长时间得不到使用,会降低居民对其使用必要性的认知,减灾意识懈怠。因此,在调动社区居民参保的前提下,政府可以将购买保险与按揭贷款额度相挂钩或与住房物业挂钩,以调动社区居民参保积极性。只有将巨灾保险的受众推广到一定大的区域,并且参保数量形成规模后,保险基金掌握的现金才足以应对灾害的发生,社区韧性才能得以提升。

4.4 设立社区救灾中心

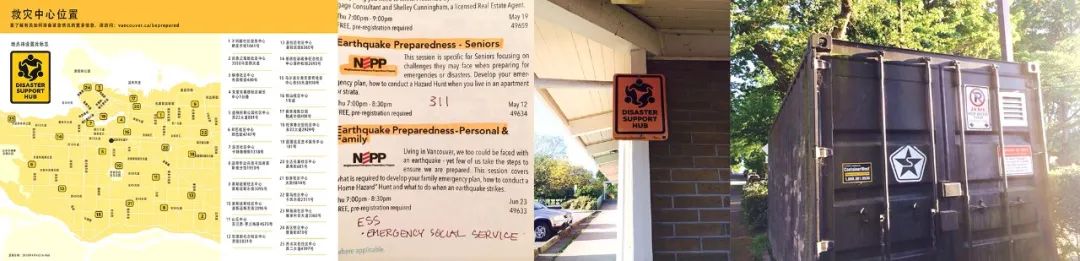

结合现有的公共服务设施,设立若干以社区为单位的救灾中心(disaster support hub)。救灾中心的选择应遵循以下几方面:在社区中的地势与其他住宅或公共服务设施相比较高;有足够的室外场地安放帐篷,并有足够大的室内空间安放避难床位;社区内各住宅通往救灾中心的避难路线距离的方差较小;灾时作为信息共享平台与市防灾救灾部门保持通讯畅通,且灾情信息优先传播。

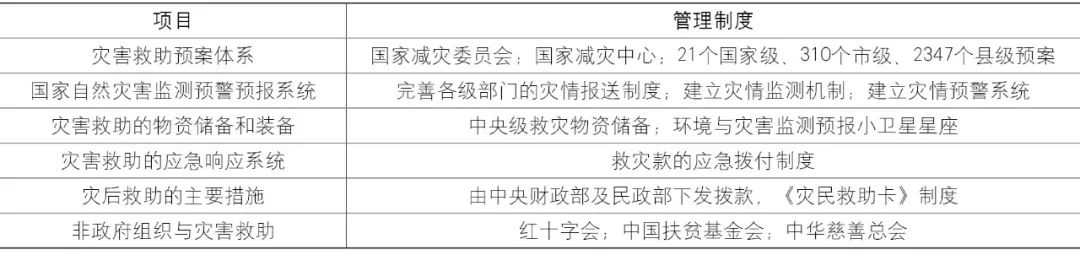

作为社区居民,即便有齐全的防灾设备,意识缺乏同样无法抵挡灾情。据日本产经新闻报道:“……台风18号袭击市中心的10月6日,东京都港区向约2.3万个家庭、4.5万人发出了避难劝告……但利用了避难所的人数只有6人……”[26]。可见救灾中心在非灾害时期作为家庭聚会、社区组织及邻里交换信息提供场所,及时宣传防灾信息,可以确保居民对本地频发灾害和小概率强破坏灾情的了解,及时分享防灾讯息和技巧并传播防灾意识(图2)[27]。救灾中心设有救灾物资储备箱,以备灾情发生时分发医疗、饮用水和食物等生活用品。通往救灾中心的途中应设有具备夜视效果的避难路线标示。灾时居民通过最短避灾路线在救灾中心提供的避难场所避险。短时间高破坏力的大型灾害发生时,从市级做出指示并组织调度均需有时间反应,作为社区救灾中心,其效果就是通过自组织的方法进行自我避险并保证满足灾时一级需求甚至二级需求,维持社区韧性。

▲ 图2 温哥华25个救灾中心的地图(左一)、救灾指南(左二)、救灾中心标示(右二)和救灾物资储藏箱(右一)

Fig.2 Distribution of 25 disaster support hubs in Vancouver (No.1 from left), disaster relief guidance (No.2 from left), sign of disaster support hub (No.2 from right), and storage box of disaster relief supplies (No.1 from right)

资料来源:参考文献27;笔者拍摄。

中国城市正遭遇严重的灾害冲击,过去10年每年与气候变化相关的损失高达千亿[28]。近年来,在全球气候变化对城市影响加剧的情况下,极端天气现象对工农业生产和公众生活造成巨大损害和严重威胁,主动适应气候变化成为国家发展面临的战略需求[29]。社区是城市的组成单元,提升社区韧性在城市防灾减灾中是较为有效的措施。且在当代经济环境中,不过多投入新的增量资金而达到减灾效果更是提高社区韧性乃至城市韧性的主要方向,而这也是全球范围规划领域防灾减灾研究的重要方法。

1 UNISDR U. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015—2030: Proceedings of the 3rd United Nations World Conference on DRR[C]. Sendai,Japan,2015.

2 MAGSINO S L,RAPPORTEUR. National Research Council.Applications of Social Network Analysis for Building Community Disaster Resilience: Workshop Summary[R].National Academic Press,2009.

3 Committee on Increasing National Disastersl,Committee on Science,Engineering,and Public Policy,the National Academies. Disaster Resilience: A National Imperative[R].National Academic Press,2012.

4 TIDBALL KEITH G,MARIANNE E. Greening in the Red Zone: Disaster,Resilience and Community Greening[M]. Germany: Springer,2014.

5 COLTEN C E,ROBERT W K,SHIRLEY B L. Community Resilience: Lessons from New Orleans and Hurricane Katrina[R]. CARRI Research Report,2008.

6 NORRIS F H,STEVENS S P,FEFFERBAUM B P,et al. Community Resilience as a Metaphor,Theory,Set of Capacities,and Strategy for Disaster Readiness[M]. American Journal of Community Psychology,2008: 127-150.

7 Committee on Private-Public Sector Collaboration to Enhance Community Disaster Resilience,Board on Earth Sciences and Resources,Division on Earth and Life Studies,et al. Private-Public Sector Collaboration to Enhance Community Disaster Resilience: A Workshop Report[R].National Academic Press,2010.

8 中华人民共和国减灾规划[J]. 中国减灾,1998(3):3-10.

Disaster Reduction Planning of the People’s Republic of China[J]. Disaster Reduction in China,1998(3):3-10.

9 游志斌. 当代国际救灾体系比较研究[D]. 北京: 中共中央党校,2006.

YOU Zhibin. Comparative Study on the International Disaster Relief System[D]. Beijing:The Central Committee of the Communist Party of China Party School,2006.

10 胡以志. 灾后重建规划理论与实践: 以新奥尔良重建为例,兼论对汶川地震灾后重建的借鉴[J]. 国际城市规划,2008(4):66-70.

HU Yizhi. Theory and Practice of Post-Disaster Recovery Planning:A Case Study of New Orleans Recovery and Its Implications for Wenchuan Earthquake Recovery[J]. Urban Planning International,2008(4):66-70.

11 ATUN F. Improving Societal Resilience to Disasters: A Case Study of London’s Transportation System[M]. Germany: Springer,2014.

12 CARRI (Community and Regional Resilience Initiative). Community Resilience System Initiative (Crsi) Steering Committeefinal Report: A Roadmap to Increased Community Resilience[EB/OL]. http://www.resilientus.org/library/CRSI_Final_Report-1_1314792521.pdf.

13 MØLLER V,HUSCHKA D. Quality of Life and the Millennium Challenge[M]. Dordrecht: Springer,2009.

14 加知范康, 等. 余命指標を用いた生活環境質(QOL)評価と 市街地拡大抑制策検討への適用[C].土木学会.2006: 558-573.

15 能島暢呂, 等. 地震時のライフライン機能障害に対する利用者の対応システムを考慮した生活支障の評価法[C]//地域安全学会第3回研究発表会,地域安全学会論文報告集. 1993:195-202.

16 Shrink Smart:the Governance of Shrinkage[EB/OL]. http://www.shrinksmart.eu/.

17 GROßMANN K,BONTJE M,HAASE A,et al. Shrinking Cities: Notes for the Further Research Agenda[J]. Cities,2013,35:221-225.

18 猪原暁, 等.全国小地区単位でのQOL値算出および将来推計[C]//平成25年度土木学会中部支部研究発表会講演概要集.2014:313-314.

19 CRISTINA M F,WEYMAN T,FOL S,et al.Shrinking Cities in Australia,Japan,Europe and the USA: From a Global Process to Local Policy Responses[J]. Progress in Planning,2016,105:1-48.

20 CUMMINS J D. Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?[J]. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2006,88(4).

21 COMERIO M C. Disaster Hits Home: New Policy for Urban Housing Recovery[M]. Univ of California Press,1998.

22 卓志. 巨灾风险管理与保险制度创新研究(第二版)[M]. 成都: 西南财经大学出版社,2015: 68-76.

ZHUO Zhi. Innovation Research on Catastrophe Risk Management and Insurance System[M]. Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics Press,2015:68-76.

23 MICHEL-KERJAN E O. Catastrophe Economics: The National Flood Insurance Program[J]. Journal of Economic Perspectives,2010,24(4):165-186.

24 BURBY R J. Hurricane Katrina and the Paradoxes of Government Disaster Policy: Bringing About Wise Governmental Decisions for Hazardous Areas[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2006,604(1):171-191.

25 BROWNE M J,HOYT R E. The Demand for Flood Insurance: Empirical Evidence[J]. Ssrn Electronic Journal,1999,20(3):291-306.

26 产经新闻.台风连发 居民能够理解防患于未然的避难劝告吗[EB/OL]. http://www.bousai.go.jp/updates/h26typhoon19/pdf/h26typhoon19_08.pdf.

Sankei shimbun. [Japan Discussion] Can Residents Understand the Preventive Measures Against the Typhoon [EB/OL]. http://www.bousai.go.jp/updates/h26typhoon19/pdf/h26typhoon19_08.pdf.

27 City of Vancouver. Disaster Support Hubs[EB/OL]. http://vancouver.ca/files/cov/disaster-support-hubs-map.pdf.

28 郑国光. 增强适应气候变化能力 保障可持续发展[N]. 人民日报,2011-11-21(7).

ZHENG Guoguang. Enhance the Ability to Adapt to Climate and Ensure Sustainable Development[N]. The People’s Daily,2011-11-21(7).

29 孙成永,康相武,马欣. 我国适应气候变化科技发展的形势与任务[J]. 中国软科学,2013(10):182-185.

SUN Chengyong,KANG Xiangwu,MA Xin. The Situation and Tasks of Science and Technology Development on Adaptation to Climate Change in China[J]. China Soft Science,2013(10):182-185.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注我们,精彩无限~! 点下“在看”哟~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城市防灾减灾规划中提升社区韧性的方法研究

规划问道

规划问道