2020年初一场突发的疫情,让禁足在小区里的居民深深地体会到了“远亲不如近邻”。大家共同居住在一个社区内,关门过小日子,开门就是街坊邻居集体过生活。社区生活其实是一种相对固定的社交空间内的半开放式生活,大家在拥有个人空间的基础上也可共享空间和设施。而邻里间“相见不相识”的现代社区居住模式,私人空间是充分有了,却缺少了邻里间互相走动的“人情味儿”,生活未免寡淡了些。随着社会治理的转型,各地基层街道社区越来越重视社区公共交往空间的建设,建起了邻里客厅、睦邻微空间、美好生活服务站等一批居民家门口的共享空间,为居民提供快捷方便服务的同时,也创造了沟通交流的机会,兼顾了居民对隐私、交流和文化活动等多方面需求。可以说,共享空间的建设是未来社区公共服务和文化建设的发展方向,有利于推动“共建、共治、共享”的社区治理。昆山市中华园省级宜居示范街区结合便民服务设施研究,朝着这个方向做出了一定尝试。

一、街区人口构成有何特点?

中华园街区位于昆山开发区,临近昆山南站、昆山站、昆山综合保税区,人口密度高,街区内以安置小区为主,外来人口占比高,外来和本地人口呈现两极分化特征。

外来人口年轻化:外来人口以青壮年为主,多为企业蓝领工人,整体文化程度不高,三班倒工作制,活动具有较明显的规律性;人口流动性大,邻里间较为淡漠。

本地人口老龄化:老年人活动范围较小,基本在小区周边进行日常购物、休闲、交往活动,邻里间较为熟识,来往频繁。

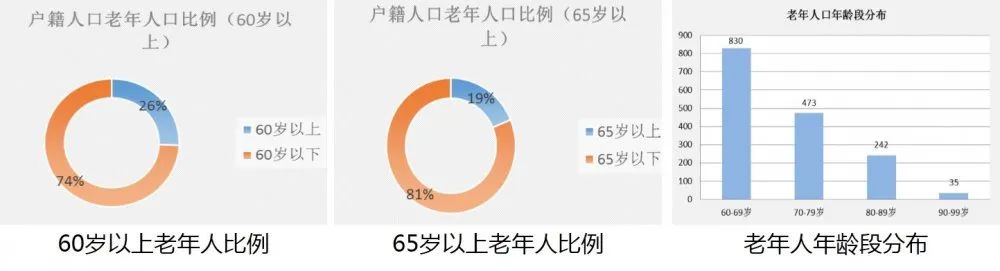

图:户籍人口老龄化程度高

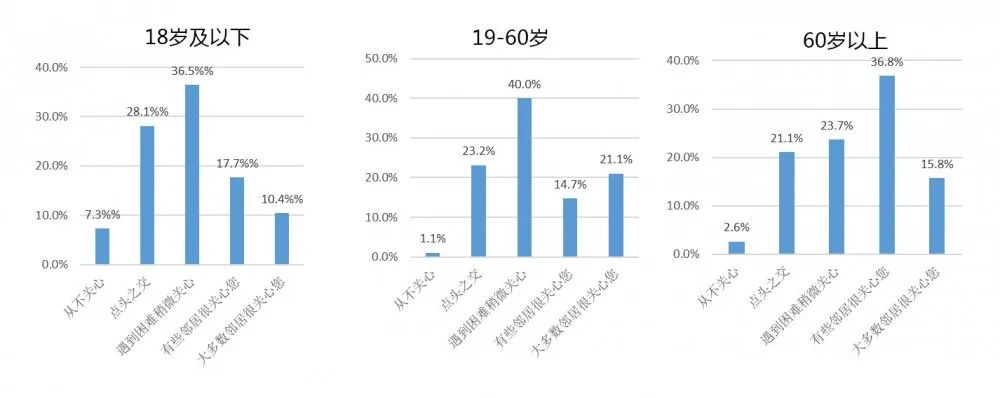

图:居民邻里关系调查情况

二、居民的实际需求是什么?

图:便民设施问题地图

根据现状问题地图、不同人群需求访谈,总结出便民设施需求关键词,主要包括以下五个方面。

健身运动:包括多尺度的步道系统、球类运动设施、健身器械等;

文化活动:包括图书阅览、党建活动、社区展陈、棋牌活动等多功能活动场所;

适老服务:包括老年综合服务中心、日间照料中心、助餐中心等设施;

儿童友好:包括兴趣培训、图书阅览、户外游戏等场所及设施;

停车设施:包括住区内部停车设施以及街区公共停车设施。

基于上述分析,确定便民设施提升的主要目标是建设全龄共享、丰富多样、交往融合的活力街区,通过构建便捷的社区公共服务系统,打造家门口的“共享会客厅”。

三、如何实现从“忧居”到“宜居”?

潜力资源挖掘与集约复合利用

首先对街区中的闲置建筑和低效使用的公共建筑进行全面梳理,根据建筑规模、分布位置等因素,合理考虑改造方向。如区位适中、交通便捷但使用低效的小区会所建筑,可结合周边用地条件扩建形成“一站式”功能综合的服务中心;对散布在角落的小型建筑,可承载“就近式”便民服务。功能配置上需兼顾老人、儿童、青少年、残障人士等不同社会群体的需求,提供差异化服务;使用上可以考虑不同人群错时使用,提高使用率。

其次对街区中的边角畸零地、闲置地、低效使用的公园绿地等进行梳理,根据其所处位置、空间规模,优化改造,合理植入健身、儿童游戏、老人下棋、书报亭等功能,集约复合使用,促进居民交往,提升空间活力。

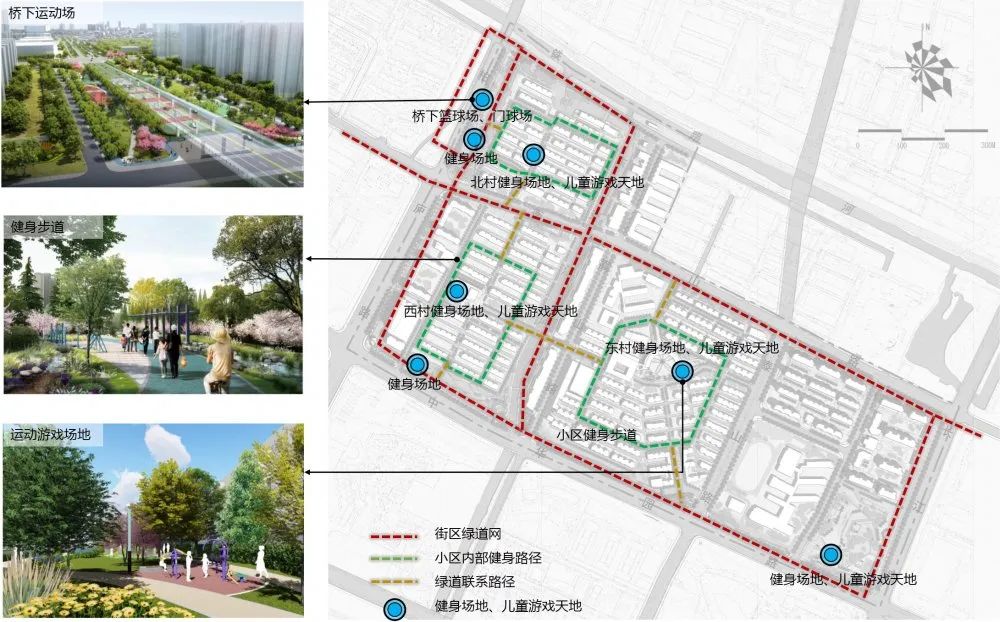

居有所乐——创造全龄共享的休闲游乐空间

充分利用街区内闲置空地、低效绿地塑造多样化的公共活动空间,促进本地和外来人群在日常活动中的交往融合。利用街区西侧高架桥下闲置空间改造为运动公园,布局篮球场、门球场等球类运动场和儿童轮滑场,满足街区人群体育健身需求;利用中华园西村后退道路红线空间,植入文化展陈、儿童游戏设施,形成一处儿童艺术休闲公园;提升中花园路沿线的2处口袋公园,充分考虑打工人群休息等候、老人休闲等需求,增设座椅、遮荫避雨廊架。同时结合街区内主要道路建筑后退空间以及滨河空间形成林荫绿道网,串联上述空间与小区内部健身路径,打造安全静谧、环境优美的散步休闲空间。规划实施后,每个小区都将拥有1处户外健身、儿童游戏场地以及500米以上环形健身路径,利用休闲空间构建以邻里交流为中心的社区生活新天地。

图:休闲游乐设施布局

才有所学——提供多元融合的活力交往空间

现状中华园北村、西村、东村三个小区各有一处会所建筑,但面积较小、功能单一,长期疏于维护,环境杂乱,无法满足服务需求。规划提出对这三处存量建筑进行改造扩建,打造全龄服务中心,在满足基本服务功能基础上,因地制宜植入社区讲堂、亲子阅读、老年学堂等社区文化提升功能,同时结合周边空间一体设计,塑造成为居民在此可以分享书籍、议事、交换旧物、表达心情、开展活动的“温馨客厅“,最大化地激活空间,使得原来单一的小区服务设施提升改造为集公共服务、文化学习、社群活动等多元功能于一体的、复合开放的共享空间。

图:三个社区服务中心位置

图:三个社区服务中心改造效果

老有所依——实现安全舒适的适老化改造

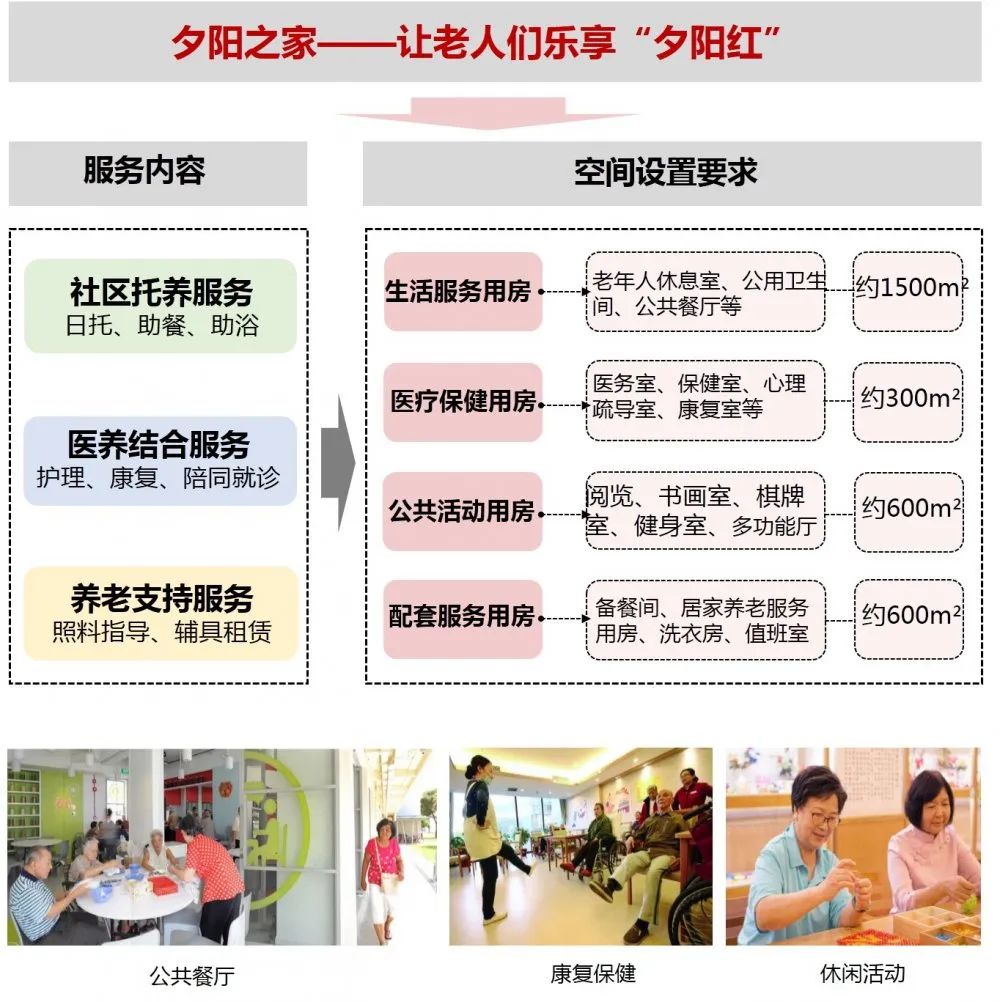

街区内养老设施分为社区日间照料中心和小区老年活动室两个等级。日间照料中心命名为“夕阳之家”,利用腾挪出的办公用房进行功能改造,旨在为街区提供一处一站式的综合养老服务空间。夕阳之家总面积约3000平方米,功能设置主要包括三部分:社区托养服务,提供老人日托、助餐、助浴等;医养结合服务,提供保健护理、交流活动空间;养老支持服务,提供居家养老指导及辅具租赁。小区老年活动室结合三个社区服务中心设置,作为社区养老服务补充,包含棋牌室、阅览室、老年食堂等老人日常活动空间。

图:“夕阳之家”功能配置

结语

宜人的社区生活是什么?买菜就在楼下,公园就在旁边,上学走路就到,医院距离不远……舒适便捷的生活配套,是居民对美好生活的期待,是获得感、幸福感、安全感增强的动因。宜居街区的建设,应该把满足居民的切身需求作为出发点,注重潜力资源的挖掘与设施的集约复合利用,关注共享空间的营造,积极探索灵活有效的便民设施配置方法,以提升社区的凝聚力和活力,真正实现健康安全、舒适便捷、可持续发展的街区营造目标。

项目分管:曹国华副院长

项目审核:王承华副总规划师

项目负责人:周晓

项目组成员:邵咪、刘凡、阎欣、李杨、杨阳、吴泽宇、陈军、索超、仓宁、陈曦寒、廖海平

文 | 周晓 规划设计一所

邵咪 规划设计一所

关注我们

更多精彩

原文始发于微信公众号(江苏省城市规划设计研究院):“家门口的共享会客厅”——昆山市中华园省级宜居示范街区便民服务设施研究(二)

规划问道

规划问道