文图丨孙诗萌(清华大学建筑学院)

▲ 图1︱马王堆汉墓《城邑图》摹绘本

▲ 图1︱马王堆汉墓《城邑图》摹绘本人居环境是人类聚居生活的地方,它因人而生,由人而创造,是人在自然天地之中所创造的聚居环境整体。中国古代没有“人居”的专门词汇,但人居的观念广泛存在。人们重视在自然中的营居活动,追求营造与自然和谐相处的人居环境。那么,中国古代对人居环境究竟有着怎样的追求与想象?古代文献中其实蕴藏着不少古人对这一问题原汁原味的回答。

晁错从规划者、管理者的角度出发,强调了一座边疆城邑人居环境的规划建设应包括五方面内容:首先,选择水土丰饶、生态健康、适宜居住的自然环境。第二,建设坚固、实用的居住环境。包括建立城池以保障安全,合理规划以细分宅地,营建住宅以满足家庭需求等。第三,营造公平、高效的生产环境。包括划分农田,兴修道路,使人们从事农牧业劳作,以满足生存需求。第四,提供完善、便利的公共服务及设施。包括医疗救护、精神信仰、社会保障、殡葬纪念等,以满足不同群体、不同阶段的生活需求。第五,形成有序、融洽的社会秩序。包括以制度及法律手段保障人们的居住权益、财产安全,形成伦理有序、仁爱互助的社会风气等。这些内容既包括物质环境建设,也包括精神环境营造。其根本目标是实现人民安居乐业、城邑长久发展,使“民乐其处而有长居之心 ”。

第二位叙述者是东晋诗人陶渊明。归隐田园十余载后,陶渊明创作了《桃花源记》,以一个“虚构”的桃花源表达“真实”的人居理想2。陶渊明笔下的桃花源,像是一个功能简单、生活安逸的普通村落。就人居环境而言,具有四方面特征:首先,自然环境安全而美好。村落外部有群山环抱、溪流过境;内部则土地宽阔、水土丰盈,有子孙后代持续发展的空间。有“良田美池桑竹”,说明土地肥沃、水源充沛、植被丰茂,生态环境良好宜居。其二,规划建设整齐而有序。“屋舍俨然”说明村落规划合理,房屋建设整齐。“阡陌交通” 说明土地划分得宜,道路四通八达。其三,社会和谐,生活安逸。“黄发垂髫,怡然自乐”说明老有所养、少有所依,人们身体健康,生活安逸。其四,聚居时久,持续发展。源中人避乱秦世,不知魏晋,说明桃源人居已存在六百余年,人居环境持久而稳定。

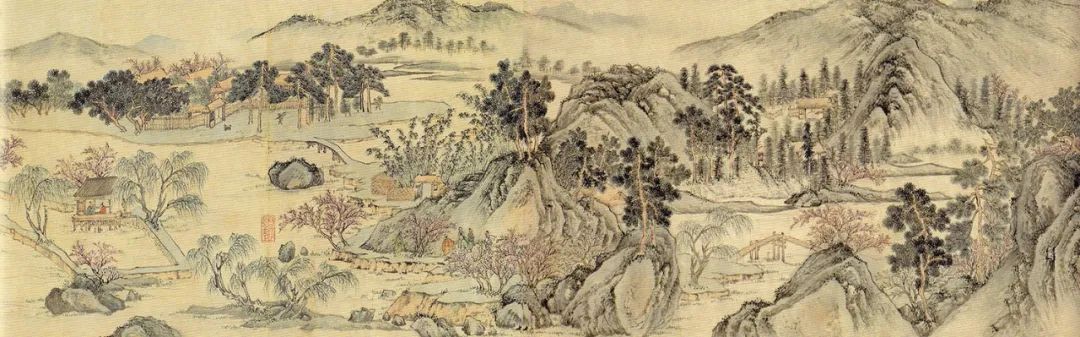

▲ 图2︱[明]周臣《桃花源图》(局部,苏 州博物馆藏)

▲ 图2︱[明]周臣《桃花源图》(局部,苏 州博物馆藏) 陶渊明笔下的桃花源,既是普通村落的真实缩影,又是经过艺术加工、满怀人居理想的文学作品。或许正因为这种理想与现实的交融,“桃花源”成为中国文学艺术史上的经典意象。一代代文学家、艺术家不断借用“桃 花源”,表达属于他们的时代、地域中的人居理想。

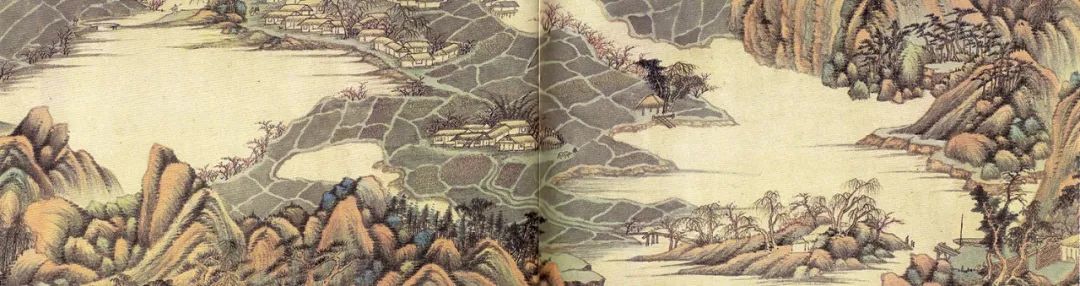

▲ 图3︱[明]文征明《桃源别境图》(局部,台北鸿禧美术馆藏)

▲ 图3︱[明]文征明《桃源别境图》(局部,台北鸿禧美术馆藏) ▲ 图4︱[[清]吴伟业《桃源图》(局部,北 京故宫博物院藏)

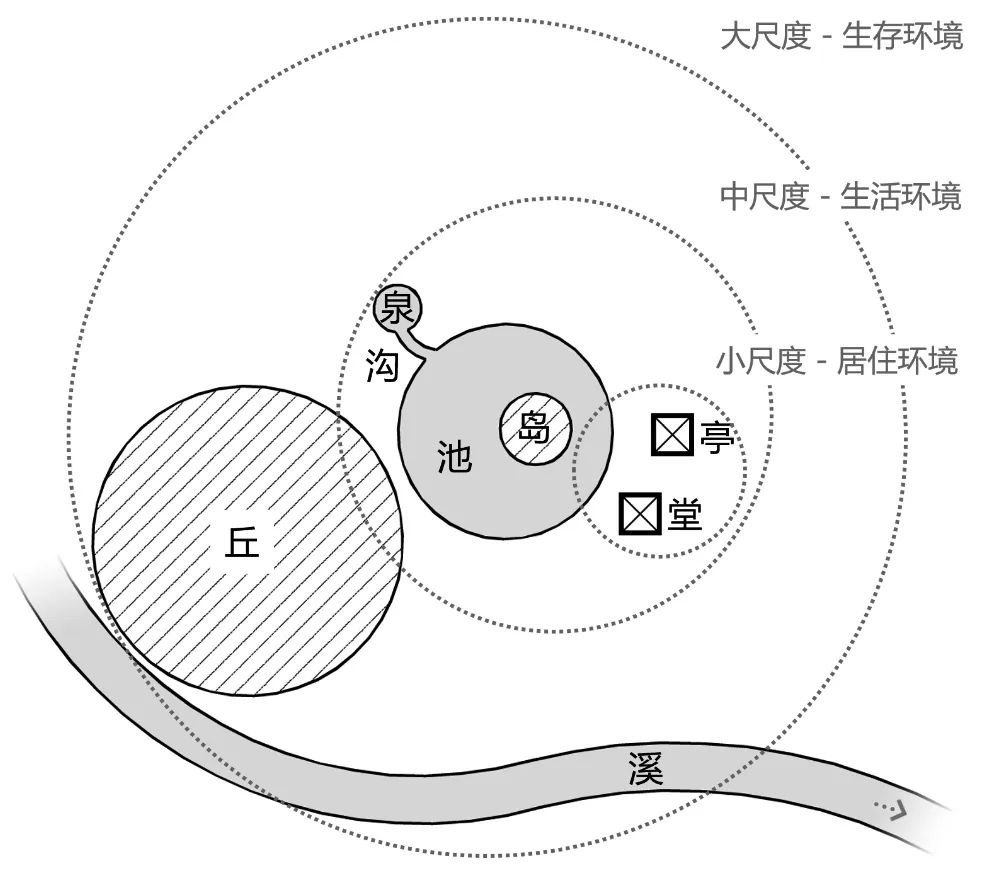

▲ 图4︱[[清]吴伟业《桃源图》(局部,北 京故宫博物院藏) ▲ 图5︱柳宗元“八愚”要素及空间层次 示意

▲ 图5︱柳宗元“八愚”要素及空间层次 示意 八愚宅园可谓柳宗元在永州山水间开展的一场理想人居实验,规模虽小,却能以小而见大,这次实验也对永州地区后世文人的山水营居产生了深刻的影响4。

▲ 图6︱永州愚溪 图|文艺琳 摄

▲ 图6︱永州愚溪 图|文艺琳 摄

转引 自:蒋旭军等. 永州最美100: “锦绣潇湘·永州发现”摄影活动 优秀作品选. 长沙:湖南人民出版 社, 2015.

由于叙述者的身份、时代不同,叙述对象的空间尺度各异,这三个人居理想各有其代表性。但它们也表现出六方面的突出共性,勾勒出中国古代共同的人居理想。首先,自然丰美。三个文本都从对自然环境的相度与评价开始,三者的选择标准也类似,都强调气候和宜、形势安全、水木丰美、适宜建设。第二,功能综合。晁错提出的边疆城邑包括居住、田作、 交通、医疗、祭祀等基本功能;桃花源中有居住、生产、 交往、休憩;八愚宅园则简化为居、园、游。满足人的基本功能需求是人居的核心。第三,道德和谐。对社会和谐的追求,突出体现在人居文本中。“男女有昏,生死相恤”“黄发垂髫,怡然自乐”,是古代理想道德社会的真实写照。第五,审美追求。对西汉时代的边疆城邑而言,自然之和、宜、饶,人居之恤、完、安是最朴实的美。在东晋时代的桃花源,“良田、美池、桑竹”开始透露出具有审美意识的自然之美。再到唐代中期的八愚宅园,除了山水之奇、溪丘之绝的物质美,又增加了居者以山水为友、心灵相通的精神美。人居环境不能脱离审美追求,而人工与自然关系是传统人居审美的永恒主题。第四,家园归属。晁错边疆人居的终极目标是 “使民乐其处而有长居之心”,桃源中人因有家园庇护而“怡然自乐”,柳宗元“家”愚溪而“甘为永州人”,都说明人居环境不仅是生存的空间、居住的场所,更是充满依恋的心灵家园。最后,人为创造。城邑建设有赖人的“相、尝、审、观、 营、立、制、割、通、正、筑、置”;桃花源看似天然,仍离不开源中人的发现与营建;八愚宅园更是柳宗元发掘、 构思、实践的结果。人居环境因人而生,由人创造。“人居”正是人实现 “参赞天地之化育”的重要方式。

▲ 图7︱永州柳子庙 图|郭志强 摄

▲ 图7︱永州柳子庙 图|郭志强 摄

注释

3 [唐]柳宗元. 愚溪诗序. 柳宗 元集. 北京: 中华书局.1979: 642

4 详见:孙诗萌. 唐宋士人在 永州的“山水营居”实践及对当 地人居环境开发的作用. 建筑史 .第 33 辑 .2014:95-108

欢迎在朋友圈转发,转载请联系原作

点击下方阅读原文,更多精彩等着你哟~

点击下方阅读原文,更多精彩等着你哟~

原文始发于微信公众号(城市规划):【周末悦读】浅谈中国古代的人居理想

规划问道

规划问道