尹 稚 (1962-),男,博士,清华大学建筑学院,教授,博士生导师,中国城市规划学会副理事长,清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长。

精彩导读

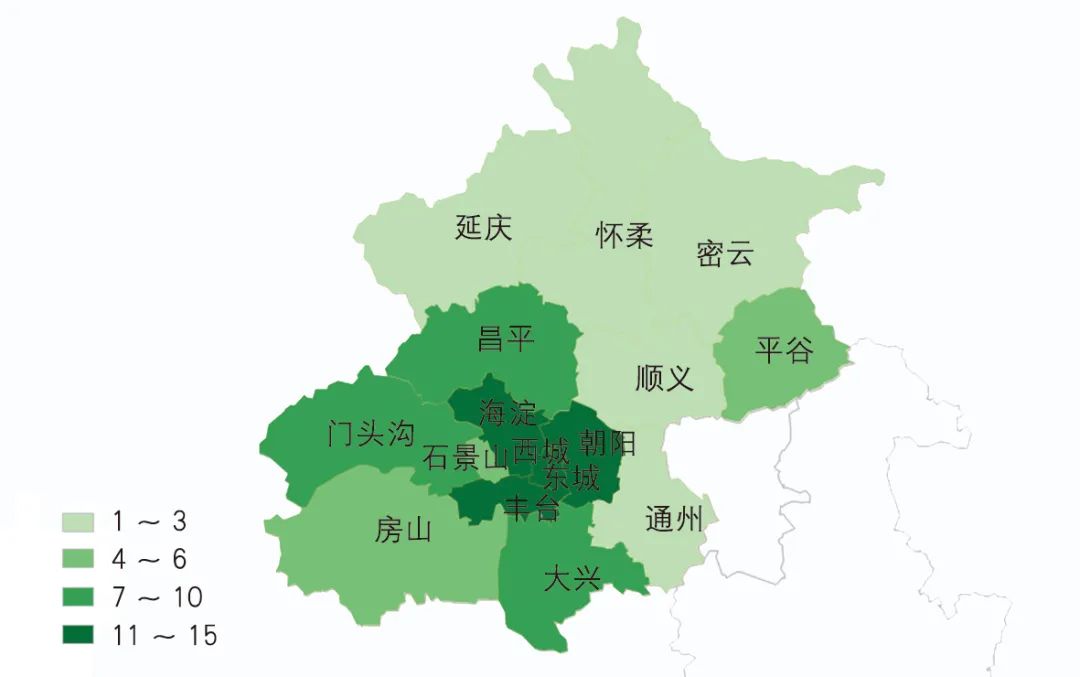

1.1 综合医院:分布不均衡造成可达性差

资料来源:根据北京市卫健委数据绘制。

▲ 图2 北京各区县150床以上综合医院千人床位数对比

Fig.2 Comparison on the number of beds per thousand people in general hospitals with over 150 beds between different districts in Beijing

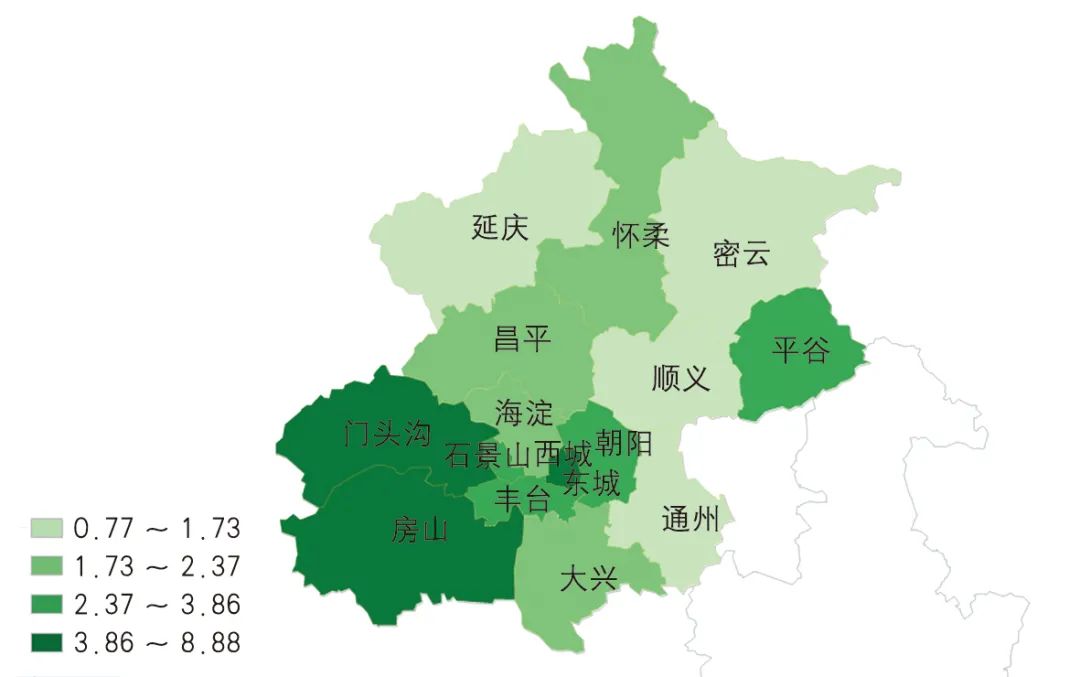

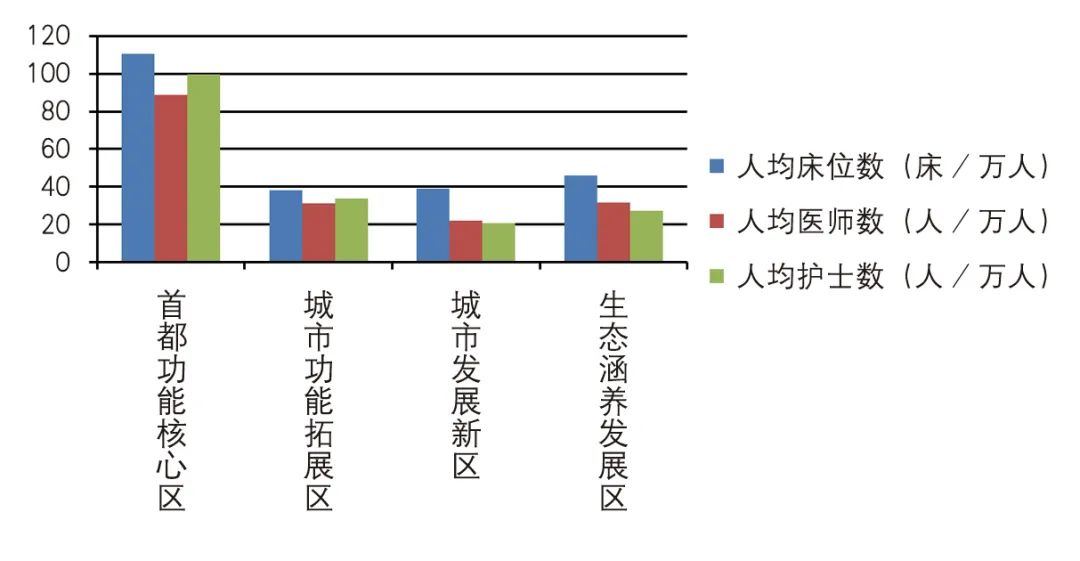

▲ 图3 北京四大主体功能区人均医疗资源对比

Fig.3 Comparison on per capita medical resources in four major functional zones in Beijing

资料来源:同图1。

1.2 专科医院:供应不足导致人均占有量低

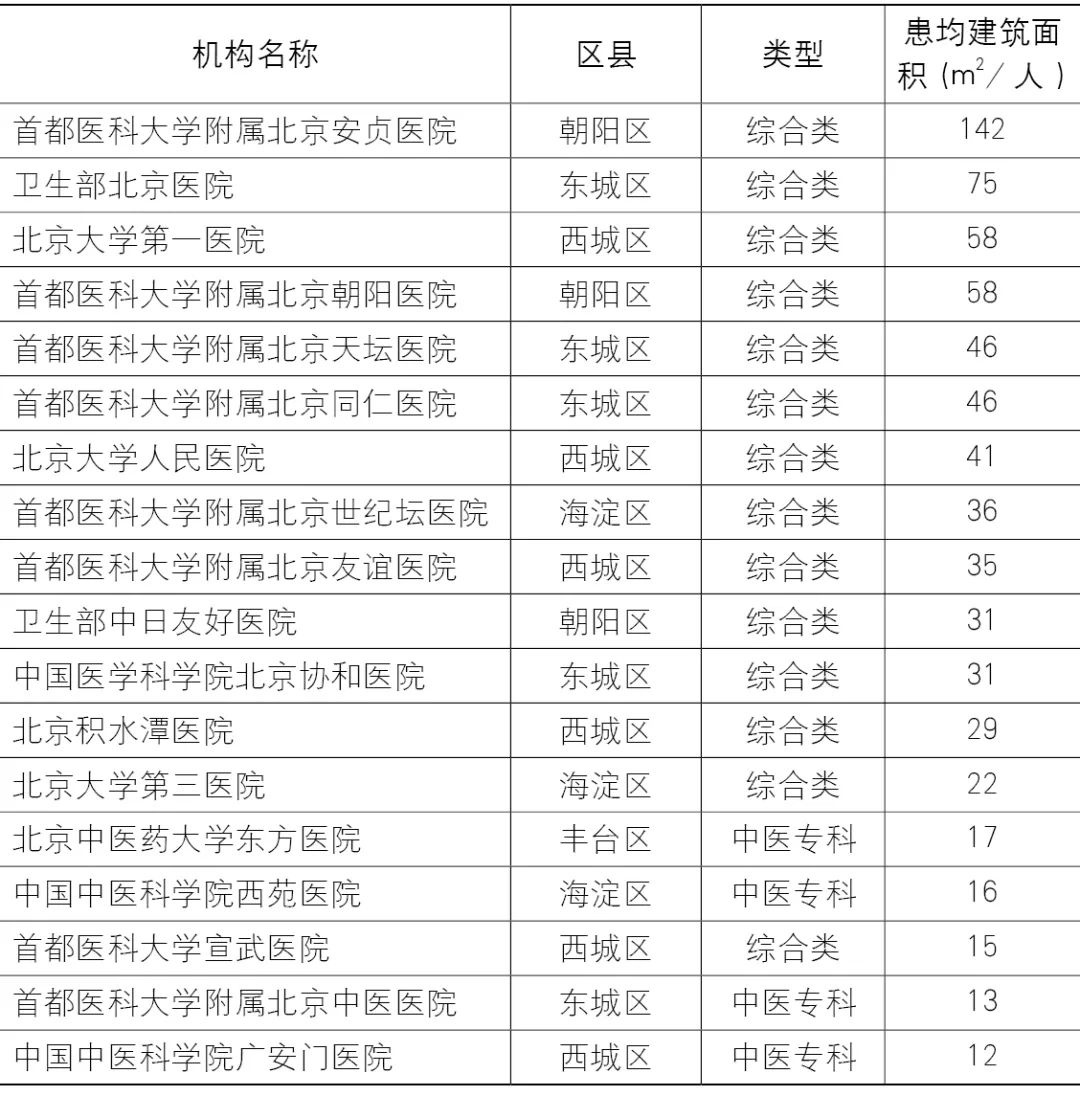

▲ 表1 北京部分三甲医院患均建筑面积比较

Tab.1 Comparison on floorage per patient in some 3A hospitals in Beijing

资料来源:根据北京市卫健委数据整理。

长期以来在大医院为主体的模式下,社区卫生中心得不到高水平医师力量,无法起到对上级医疗机构的分流和缓冲作用,造成床位资源闲置,本质原因是人力资源与土地资源不匹配。特别是承接疏解人口接受地的边缘组团和新城,在大医院尚未落地期间,资源不足与资源闲置的矛盾状况尤为突出。

选取纽约、伦敦、东京、巴黎以及印度首都新德里进行研究。谷歌地图识别后,经过Adobe Photoshop(PS)软件图像拼合和统计,以“圈层”为单元分析全市主要医疗设施的分布特征及用地规模。

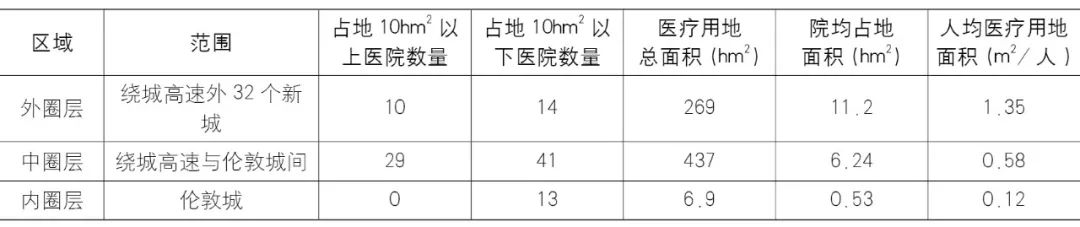

▲ 表2 伦敦各圈层优质医疗资源用地对比

Tab.2 Comparison on high-grade medical lands in different rings of London

▲ 图4 大伦敦地区优质医疗资源用地分布

▲ 图4 大伦敦地区优质医疗资源用地分布(1)整体分布:3个圈层差异性明显,主要集中在中圈层。内圈层的人均医疗土地资源不及中圈层的1/3。推测与两个因素有关,一是内圈层的伦敦城基本为商务办公区,具有明显的潮汐流动特征,常住人口不多且年龄结构偏年轻,减弱了医疗需求;二是内城土地价格更高,整块用地获得难度非常大,混合医疗用途的综合用地比例高。

(2)人均资源:由内而外递增,新城人均医疗用地资源最充裕。外圈层指标分别是中圈层和内圈层的2.3和8.5倍,这反映了新城规划之初,在整体建设用地和公共设施配建指标上的标准是很高的。

(3)圈层内部:每个圈层内的医院分布较为均衡,小范围聚集现象不明显。内圈层数量少,区分度不显著;中圈层数量最多,没有明显的南北或东西差异,外圈层随每个新城设置1~3家中等规模以上的医院。整体与伦敦放射状的城市发展结构一致。

(4)医院类型:3个圈层医院种类各有特色,形成优势互补。内圈层多为婴幼护理、牙科、急诊等专科医院或应急机构;中圈层以综合医院居多,在建筑形态和服务项目上相似性较高;外圈层的医院附近有疗养院或低密度休假别墅区,偏向需要长期疗养或有疑难杂症住院需求的人群。呈现出明显的“中圈层为主,内外为辅,内小而专,外大而养”的特征。

(5)绿地关系:医院多毗邻绿地,整体分布环绕伦敦都市圈的“绿带”。多达90%的医疗用地地块紧邻城市绿地,大型医院更是依山而建或靠近大型市郊公园。

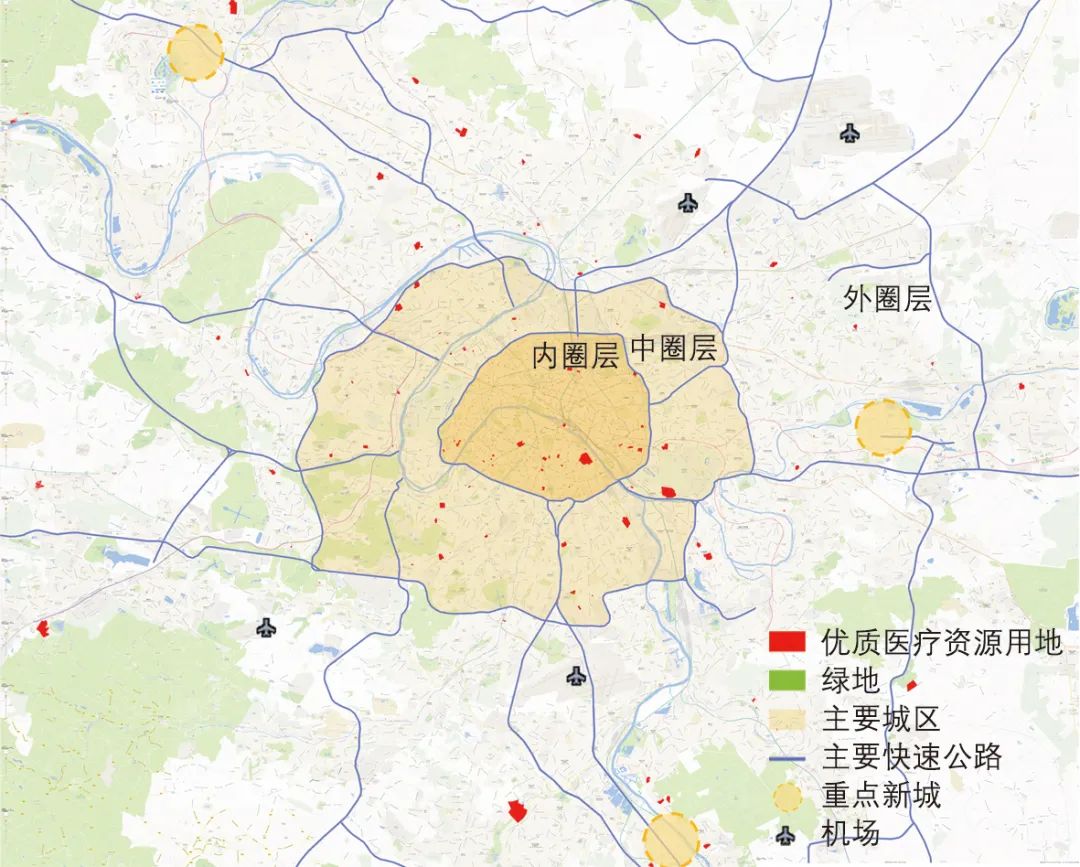

2.2 法国巴黎:放射环路+圈层

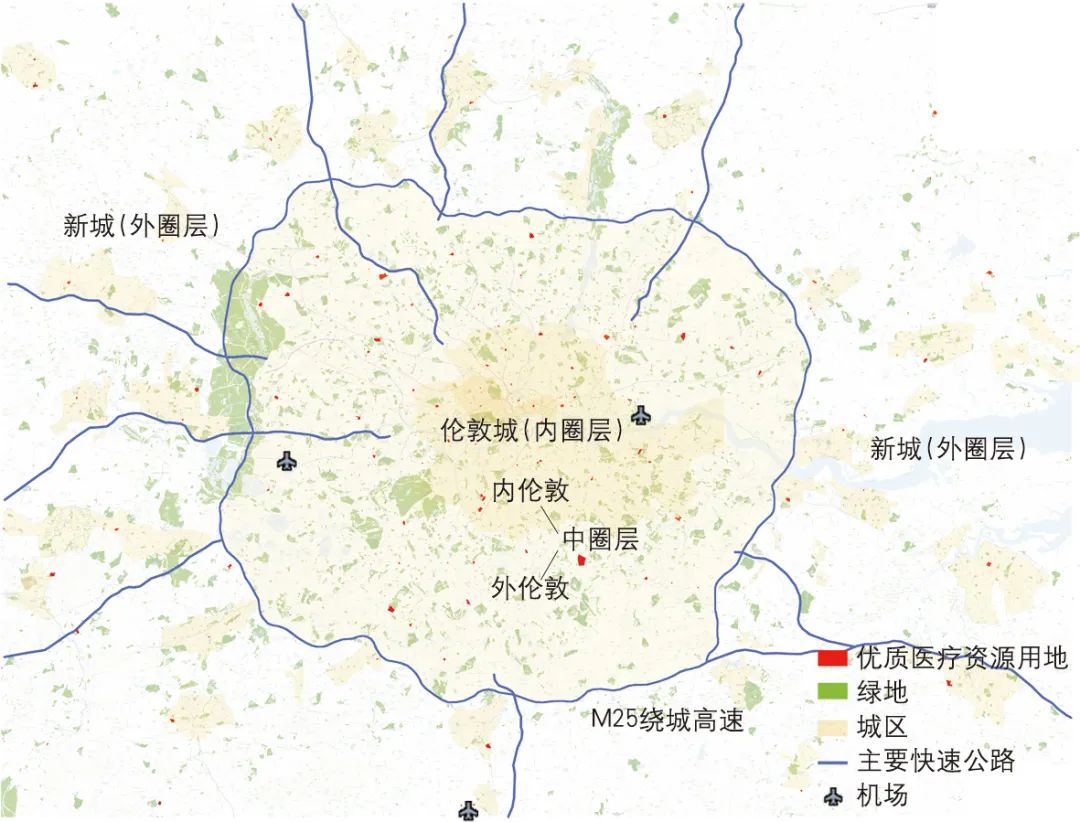

▲ 表3 巴黎各圈层优质医疗资源用地对比

▲ 图5 大巴黎都市区优质医疗资源用地分布

Fig.5 Layout of high-grade medical lands in Paris Metropolitan Region

(1)各圈层彼此较为均衡,人均拥有量差异不大。数量、总用地规模以外圈层最高,内圈层最弱,伴随土地价格的提升呈现由外而内递减的规律;但人均医疗用地面积相差不大,说明内、外城的医疗用地供应是相对均衡的,内城医院采用“小而精、多而广”的布局模式,外城采用“大而全、少而聚”的方式,多设置在新城中心或快速公路边,可达性强,整体呈现较高的均好性。

(2)塞纳河南北差异明显,局部集聚现象明显。南城约为北城的2.5倍。这与巴黎城市发展历史有关,虽然圈层之间的人均拥有量相差不大,但圈层内部的差异性显著。巴黎与北京同样面临着巨大的公共设施不均衡性,即便巴黎近年来一直在努力弥补这种差异,但也只能在新城建设上有所改善,旧城既有格局的改造难度很大。

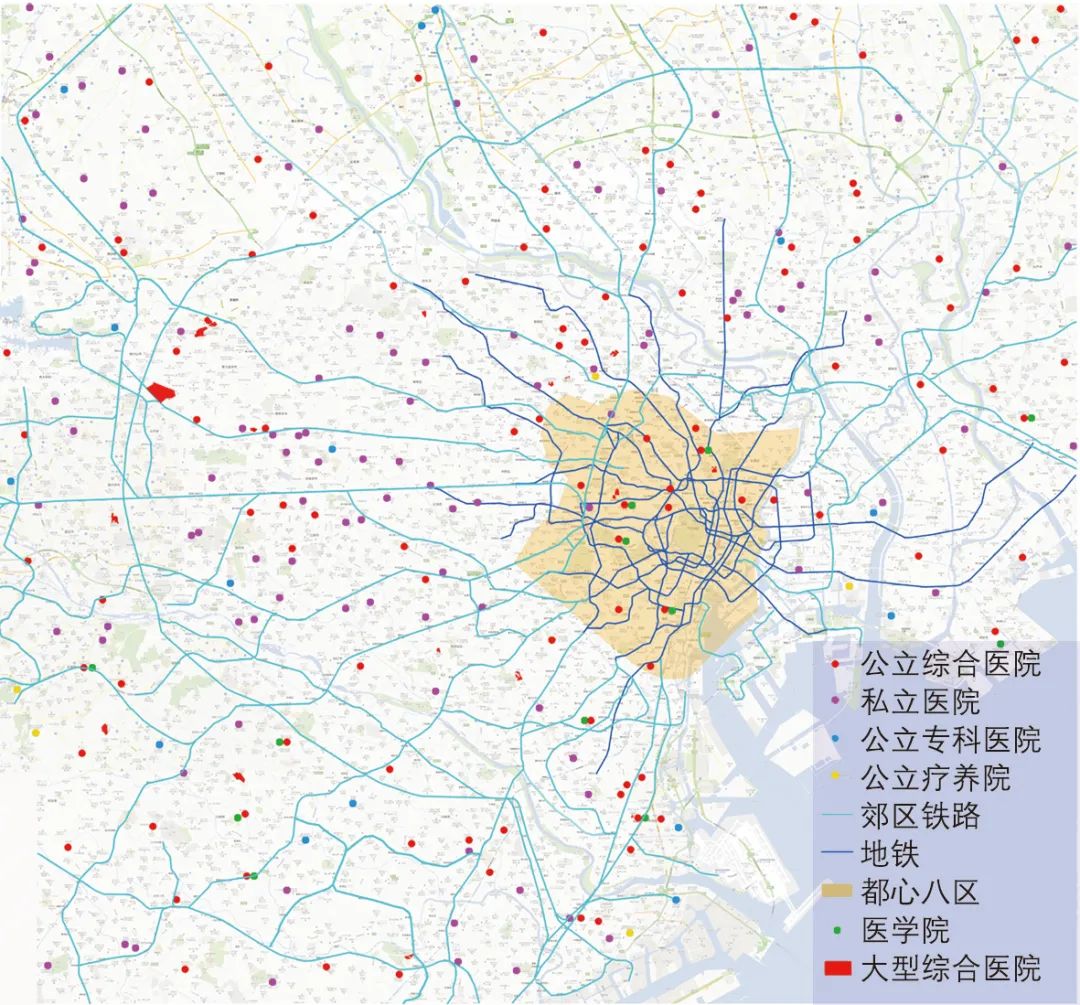

2.3 日本东京:山手线+圈层+TOD

▲ 图6 东京都市圈医疗资源分布

Fig.6 Layout of medical facilities in Tokyo Megalopolis

(1)空间分布上,整体均衡性好,郊区沿铁路线布置。无论都心八区、市区还是郊区,医院密度都比较趋同,聚集性不明显。

(2)医院规模上,多数医院的占地面积都较小。日本严格的土地私有制导致大地块难以获取,鲜见有面积超过1hm2的医疗地块,即便是大型医院,也常横跨几个地块,散布为若干院区。故医院格局以中小医院和诊所为主,设置较为灵活。少数几个大型医院位于山手环线与放射轴线的交界处,恰是山手线的中心处,推测为规划之初预留,以实现资源利用最大化。

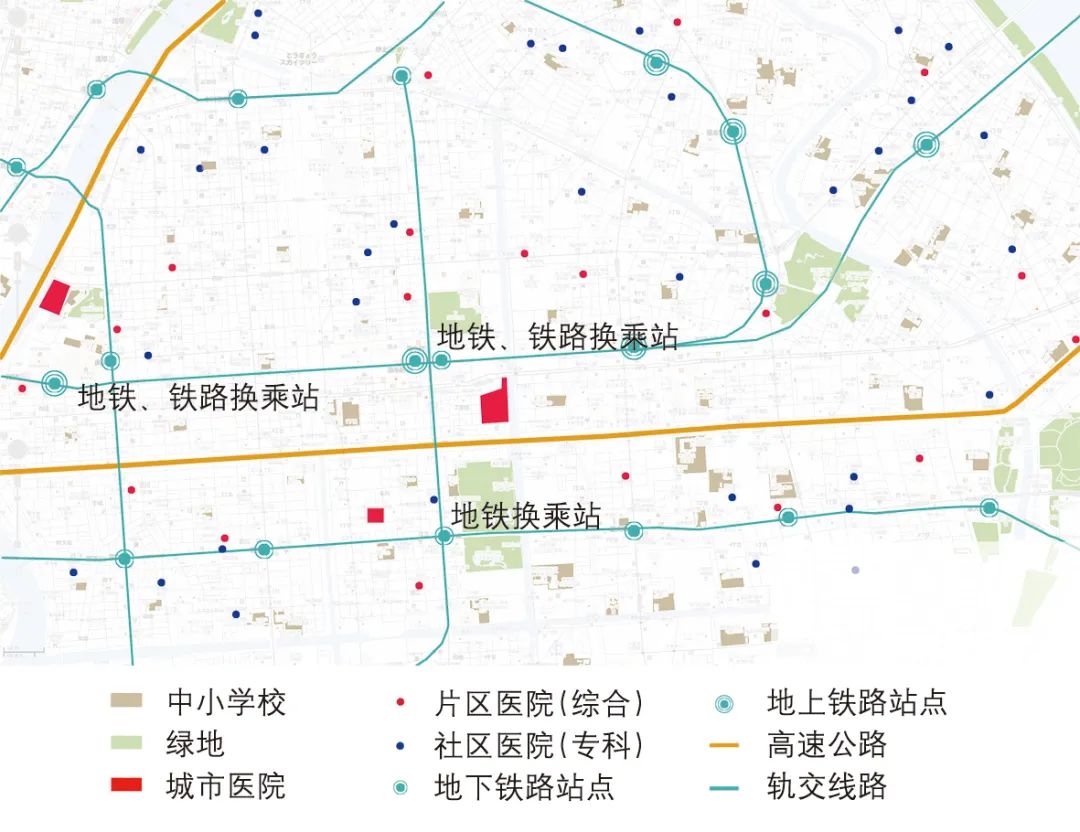

▲ 图7 锦幺町片区医疗设施分布

▲ 图8 邻里中心+TOD模式

Fig.8 Model of “Neighborhood Center + TOD”

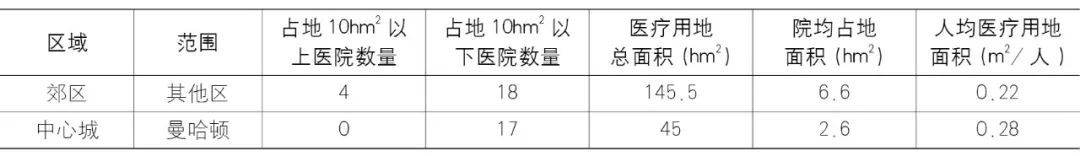

2.4 美国纽约:组团式

与其他世界城市不同,纽约的城市空间结构没有明显的中心放射状,而是类似组团式的布局,曼哈顿为中心区,其他为郊区。美国的医疗体系沿用自英国,市区主要以密布的诊所和必备的中小医院为主,大型医院多位于郊区。因而纽约的医疗用地布局呈现出与伦敦一定的相似性。其医疗设施空间分布特点(表4,图9)如下:

▲ 表4 纽约郊区和中心城区优质医疗资源用地对比

Tab.4 Comparison on high-grade medical lands between downtown and suburban areas in New York City

▲ 图9 纽约市优质医疗资源用地分布

Fig.9 Layout of high-grade medical lands in New York City

(1)空间分布上,中心城区的集聚性明显。曼哈顿区的医院数量占到总数的44%,人均医疗用地也高于郊区。各项指标都呈现出中心城区远高于郊区的特点,是纽约与伦敦、巴黎非常不同的一点,特别是以寸土寸金著称的世界金融中心曼哈顿区。这得益于纽约格网状的土地开发模式和严格的区划法,用地红线明确、土地产权明晰,保证了公共服务设施的用地供应,不容易受到商业侵蚀。地块形状规则,利于提高土地利用率。

(2)大型医院分布较均衡,每个区有1~2个。曼哈顿区医院数量多,但单体面积小;郊区医院数量少但占地大,人均资源相对均衡。

(3)郊区存在与市区类似的集聚。西部和东北部都出现了大片的医疗用地空白区,推测与区域的人口分布、规划定位有关。

(4)大型医疗设施多沿地铁线和快速公路等交通干线布置。多数医院特别是大型医院距离地铁站点和快速公路都较近,通达便利。此外,占地规模最大医院距肯尼迪国际机场较近,推测承担有一部分外地患者的接诊职能。

整体来看,纽约的医疗用地存在明显的不均衡性,这与纽约的城市结构有关,海港城市相较内陆城市具有明显的分散性,特别是承担中心区职能的曼哈顿,周边有河海天然沟堑,造成了向外辐射的掣肘。另外,美国最优质的医疗资源分散在休斯顿、波士顿等处,纽约并不承担全国医疗中心的职能,这是与北京的最大区别。

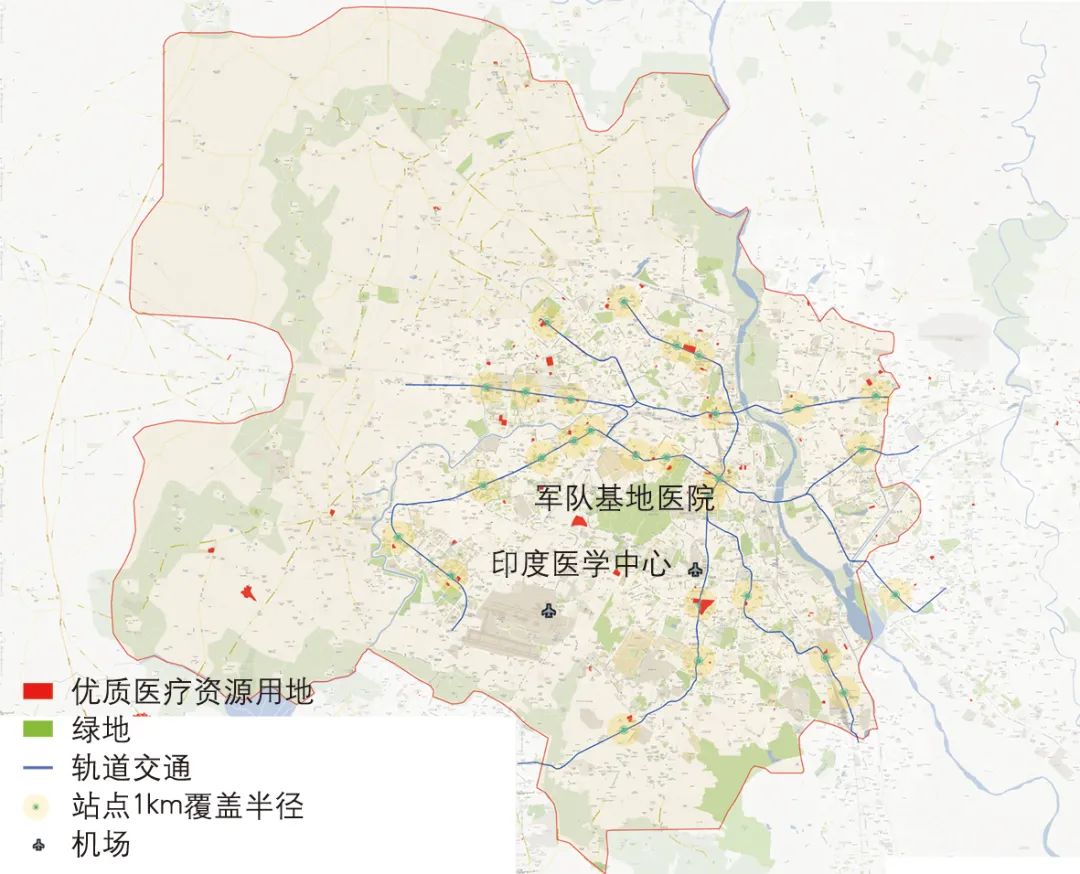

2.5 印度新德里:多中心式

印度医疗体制有两大特点:一是医保覆盖全体国民。二是医疗市场化与医生培养结合,凭借优秀的医疗服务和廉价的收费成为欧美患者的医疗胜地,尤其是在器官移植等外科手术方面。相应地,印度的医疗机构也定位为不同的公立医院和私立医院。前者解决普通百姓的疾患,后者为高端患者服务。其医疗设施空间分布特点(表5,图10)如下:

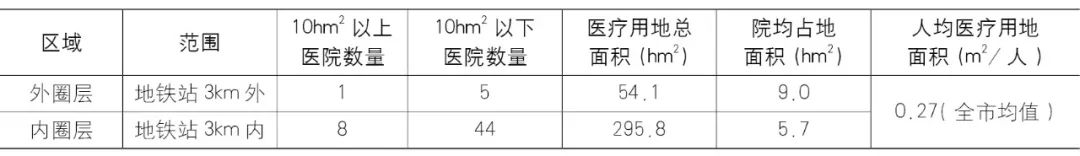

▲ 表5 新德里各圈层优质医疗资源用地对比

Tab.5 Comparison on high-grade medical lands in different rings of New Delhi

▲ 图10 新德里市优质医疗资源用地分布

Fig.10 Layout of high-grade medical lands in New Delhi

(1)医疗设施多毗邻轨道交通站点设置。新德里轨道交通建设起步晚,站点的覆盖区域和通达性都较有限。但在地铁资源有限的不利情形下,大型医院被优先考虑,选址呈现出与地铁站点高度的拟合性。50%的医院在地铁站1km范围内,70%在站点周边3km内。轨道交通在火车站、机场都设有站点,对外实现无缝衔接,便于全国各地和国外患者就诊。

(2)医疗设施周边多有集中的城市绿地。除市中心的少数规模较小的医院外,多数医院特别是大型医院毗邻公园、绿地布置,提升了医院的环境品质和疗养氛围。此外,新德里同样出现了与东京相同的“邻里中心+TOD模式”的医疗设施布局特征。

(3)大型医疗设施毗邻机场等城市对外交通枢纽。最大两家医院——军队基地医院和印度医学研究所附属医院,分别位于本市最大的两个机场——甘地国际机场和萨德君机场20min车程范围内。

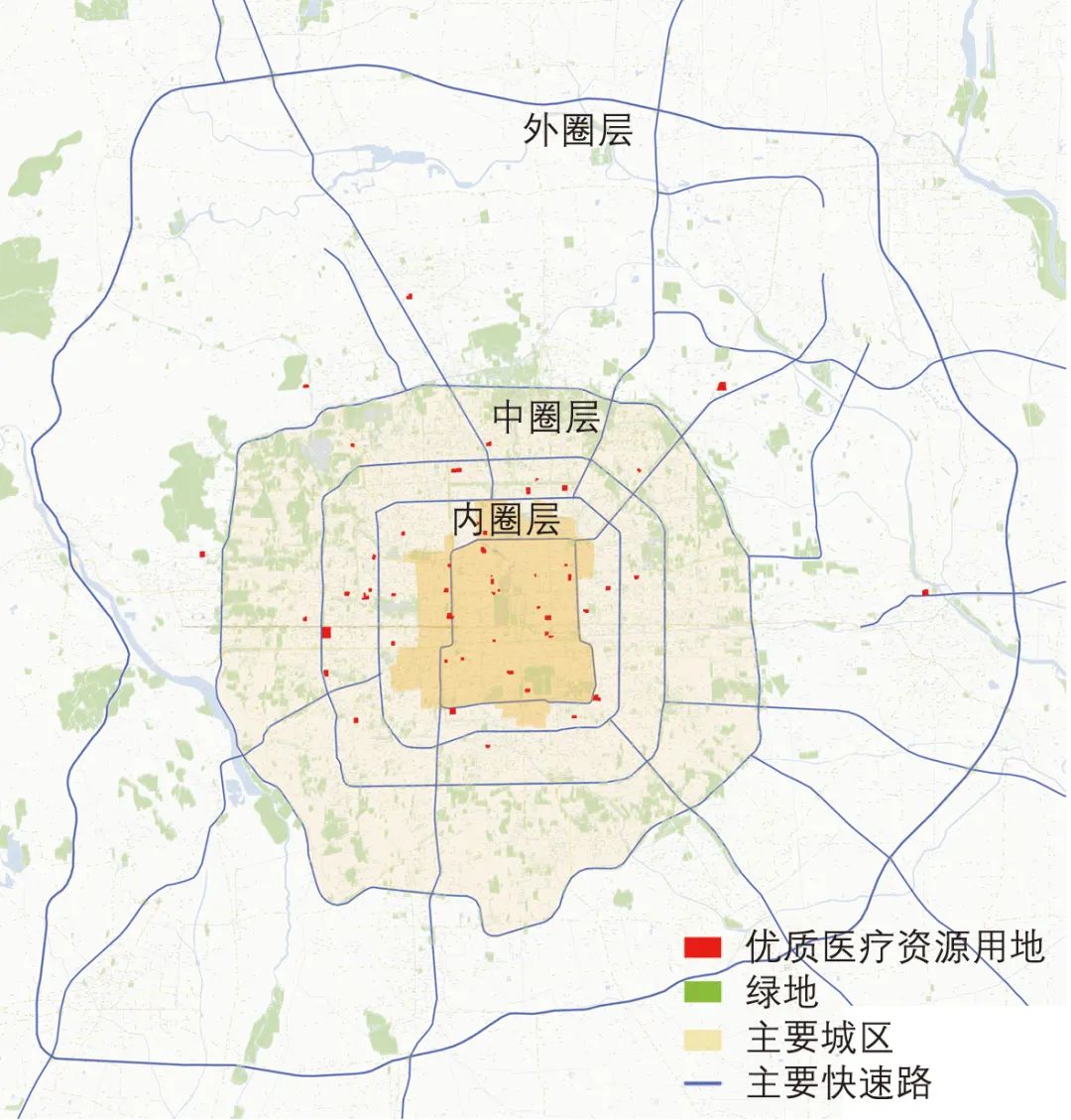

2.6 北京:单中心式

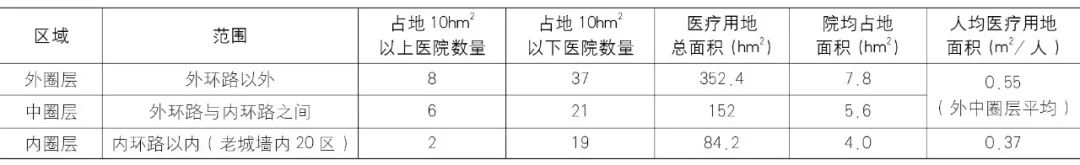

▲ 表6 北京各圈层优质医疗资源用地对比

Tab.6 Comparison on high-grade medical lands in different rings of Beijing

▲ 图11 北京市优质医疗资源用地分布

Fig.11 Layout of high-grade medical lands in Beijing

(1)密度和人均资源:由内而外递减,内圈层资源最集中,外圈层最匮乏。内圈层的医院数量为22家,占到总数近一半,而常住人口只占全市的10%。中圈层虽人均资源与内圈层相差不大,但人口数量两倍于后者、医院数量相仿,意味着单个医院更大的辐射半径、实际服务质量下降。

(2)单体占地规模:呈现相反结果,由内而外递增。外圈层医院虽数量少,但现有已建成的医院占地规模明显高于其他两个圈层的同类医院,这点与其他世界城市相似。

(3)区域差异:南北差异明显,局部地区出现集聚。除内圈层外,南部同区位地段普遍低于北部。中圈层的北三环-北四环、西三环-西四环出现扎堆分布。

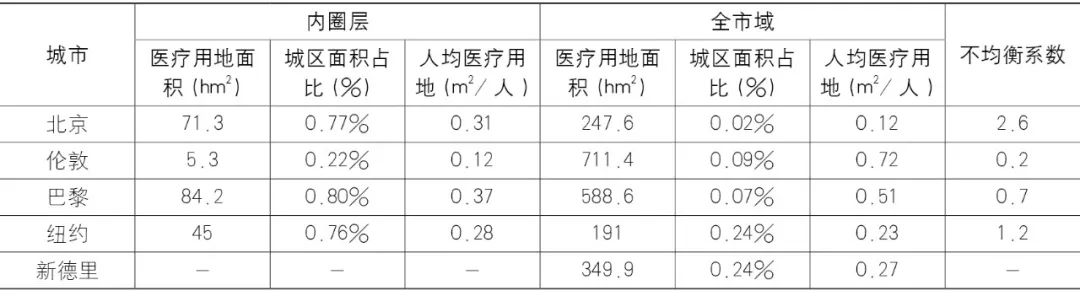

2.7 对比结论

将北京与伦敦、巴黎、纽约和新德里进行对比,采用“医疗用地占城区面积比例”和“人均医疗用地面积”两个指标,分核心区(内圈层)和全市域两个范围比较,发现北京的医疗用地资源呈现出两个特点(表7):

▲ 表7 北京与伦敦、巴黎、纽约和新德里的人均优质医疗用地资源对比

Tab.7 Comparison on per capita high-grade medical land between Beijing, London, Paris, New York, and New Delhig

(1)内圈层供应充足,处于同类较高的水平。无论是“医疗用地占城区面积比例”指标还是“人均医疗用地面积”指标,北京都位于第二位,仅次于巴黎,略高于纽约、远高于伦敦。

(2)全市整体水平最低,郊区与中心城区差异过大。北京“医疗用地占城区面积比例”不足巴黎的1/3;“人均医疗用地面积”只有伦敦的1/6。以“不均衡系数”(内圈层人均医疗用地/全市域人均医疗用地)衡量,北京最高,反映出内外差距最为严重。

2.8 形成机制:母体毗邻效应

大型医院定位高、科室复杂、技术门槛高,医疗领域具有明显的“产-学-研”环环相扣的链条性,单纯依靠政府的力量难以完成建造。在北京22家三甲综合类医院中,有21家是作为大学或科研院所的附属机构、定点教学单位而建造的,选址上呈现出明显的以医学院校为中心的特点——或与高校同属一片用地,或位于高校周边,土地通过与市政府共建、以行政划拨的方式获得。就近设置便于教授教学、接诊和科研工作的开展,也利于学生的实习和培养,以协和系和北医系最为典型。此外,全市还有12家三甲等级的部队医院,2/3集聚在城市西部,与军队机关办公区或军产建筑分布呈现出高度相似性。

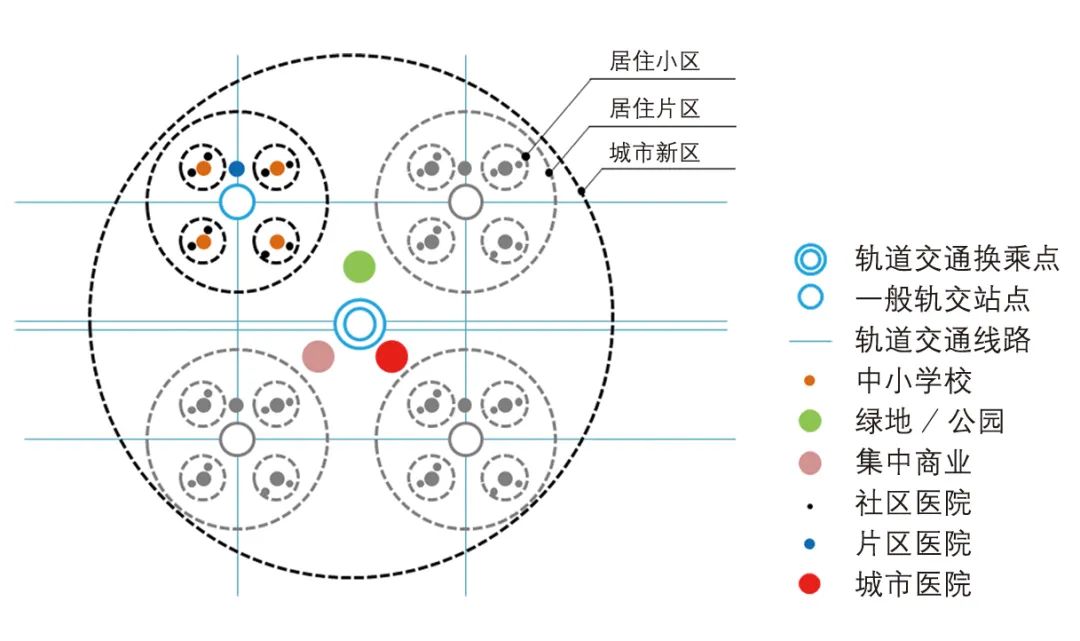

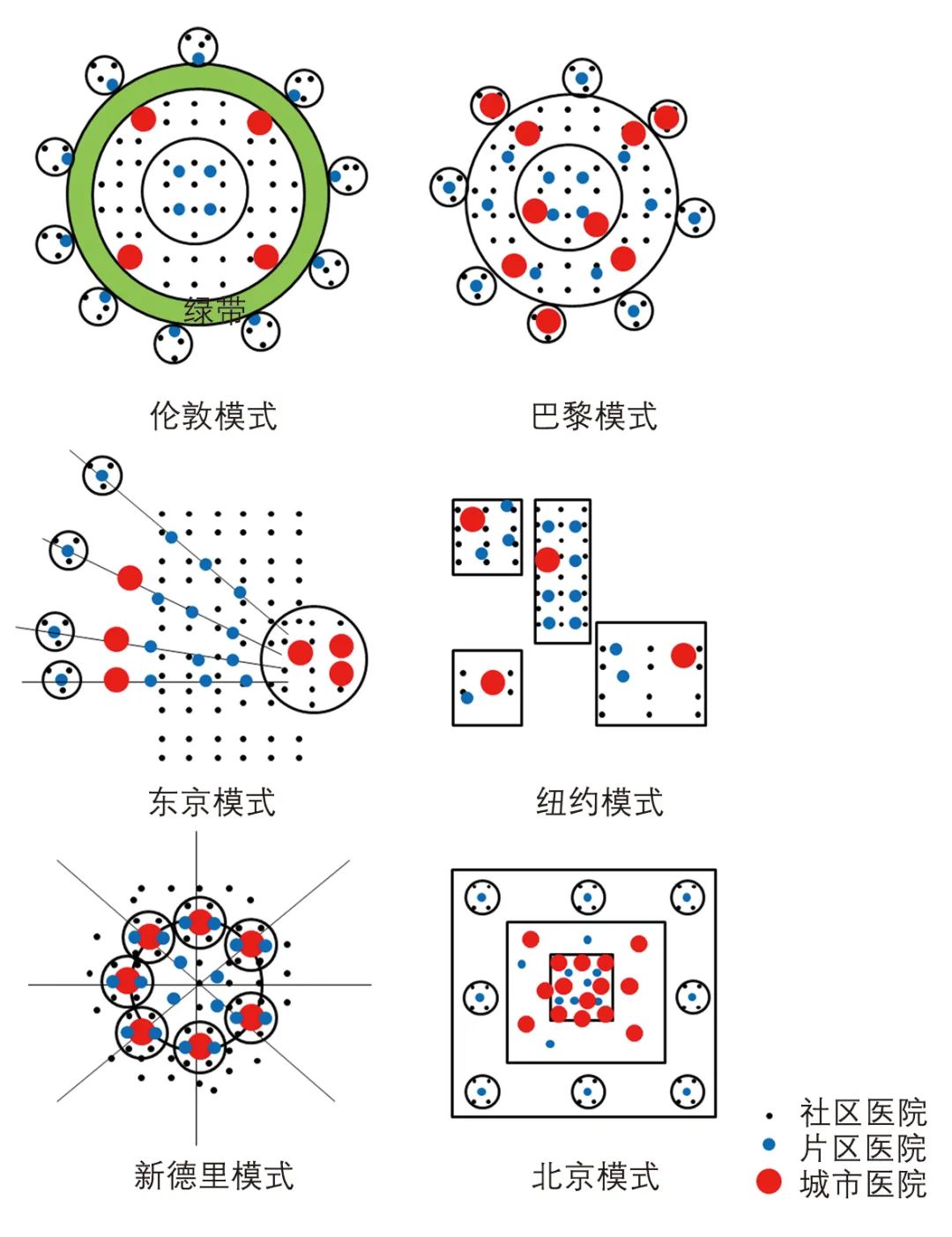

经进一步归纳、提炼,发现前述6个城市的医疗设施布局大体呈现出3种模式,如图12。

▲ 图12 世界城市与新德里、北京的医疗设施布局模式对比

Fig.12 Comparison on layout patterns of medical facilities between London, Paris, Tokyo, New York, New Delhi, and Beijing

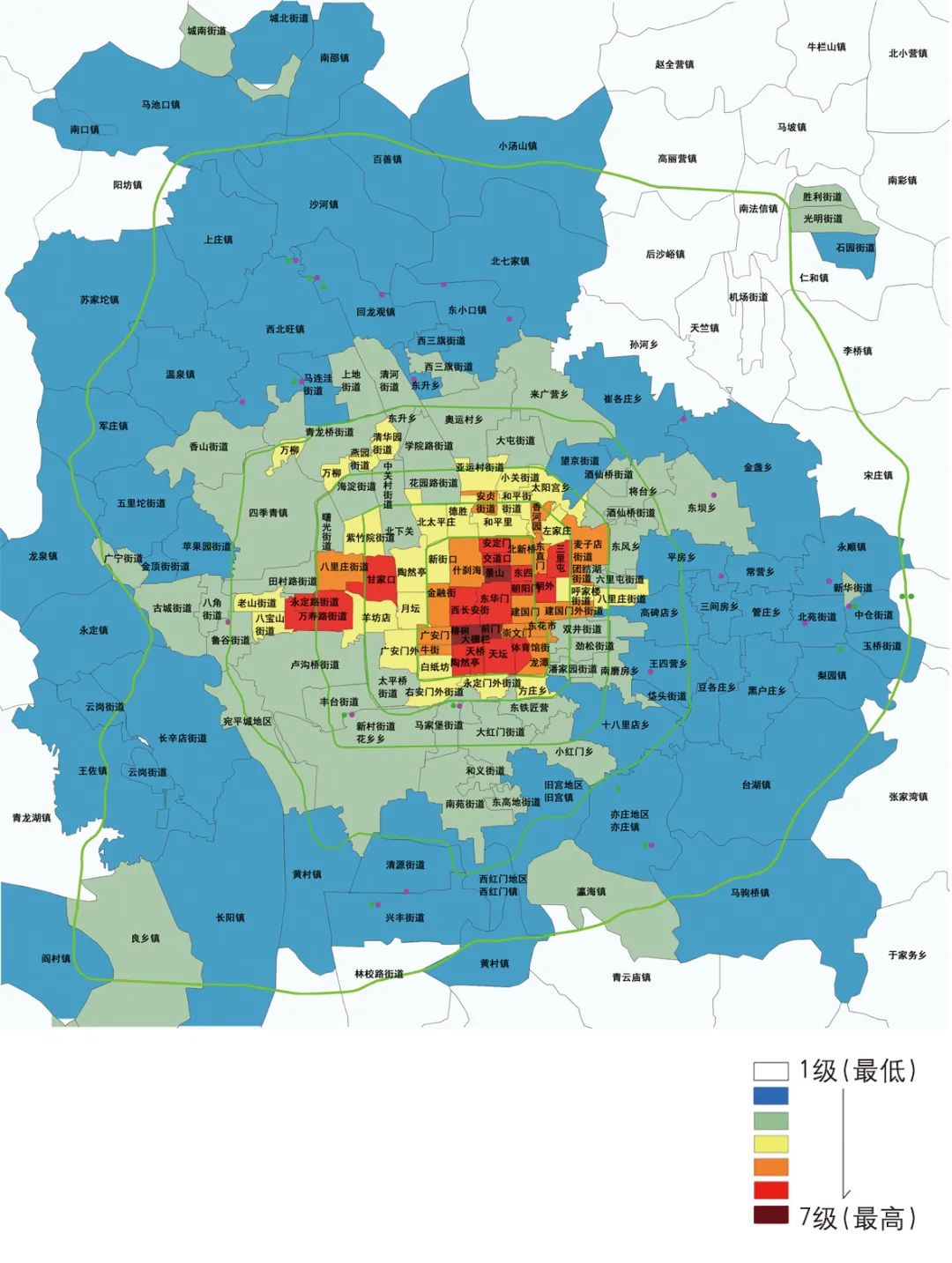

针对医疗资源不均衡特别是新城医疗资源稀缺的问题,北京市政府于2013年2月启动了优质医疗资源向外疏解计划。借助ArcGIS软件,对北京六环内主要区域的地块医疗设施的服务水平进行定量评价。评价采用“医疗服务能力”指标,此方法借鉴自广州市城市医疗卫生设施布局规划编制研究成果[1],以地块单元为对象进行分析,评价地块上每个居民能实际拥有的优质医疗资源,以医疗设施自身的规模水平、医疗设施与地块的距离、地块人口为3个考量因素,其计算公式为:

(1)

(1)式中,Ai是i地块的实际医疗服务能力指数,Mj衡量第j个医院的综合实力,Dij为i地块到j医院的距离,Ri是i地块的常住人口。地块范围以街道办/乡镇的行政边界划定。

4.2 现状医疗服务能力评价

▲ 图13 北京主要街道/乡镇现状医疗服务能力评价

Fig.13 Evaluation on current medical service capacities of major sub-districts/towns in Beijing

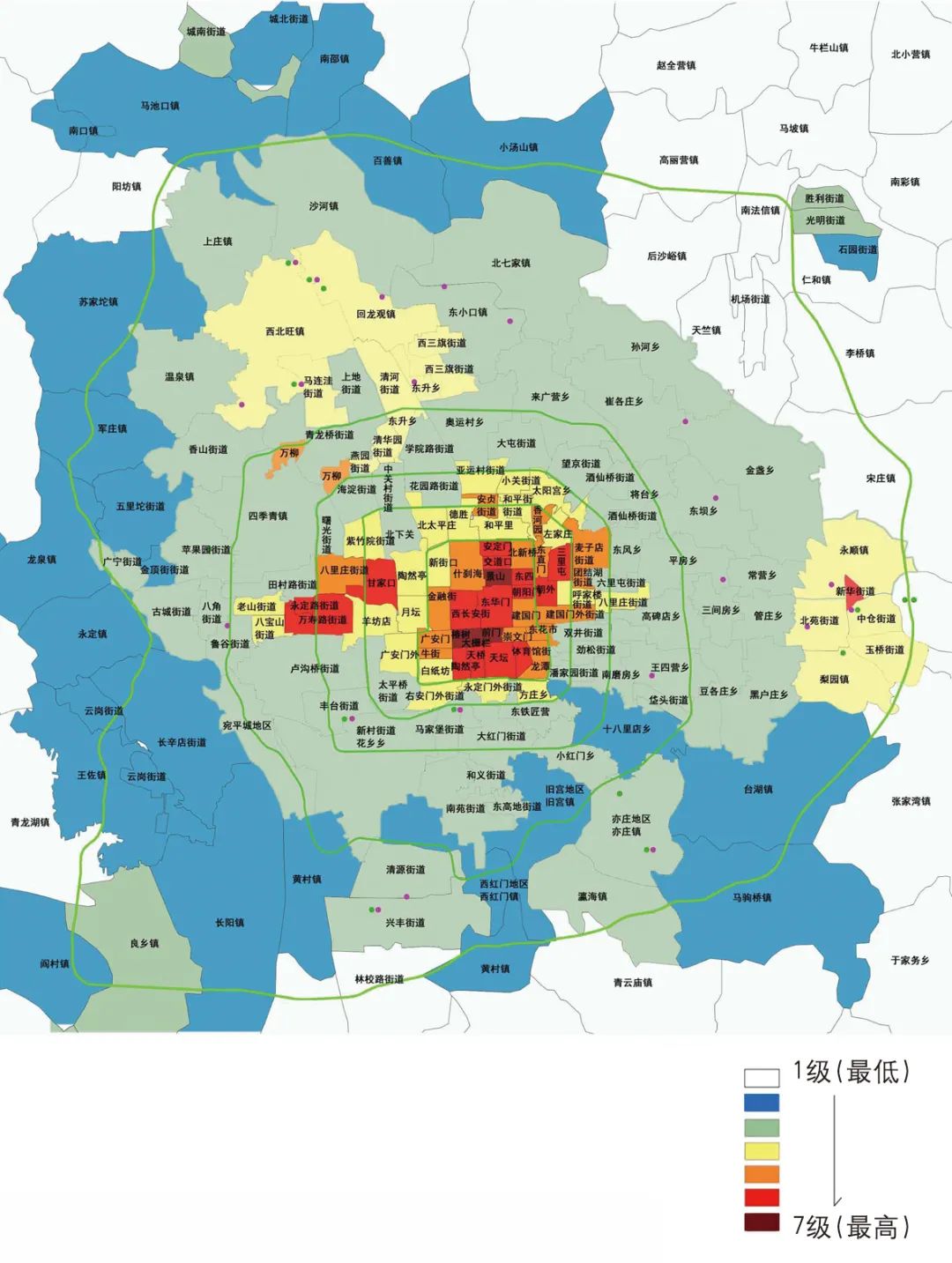

4.3 未来医疗服务能力评价

▲ 图14 北京主要街道/乡镇未来医疗服务能力评价

Fig.14 Evaluation on future medical service capacities of major sub-districts/towns in Beijing

与现状医疗服务能力相比,三级灰色区域大面积外延,由五环扩展至六环,但六环外区域改善提升并不明显。结合北京优质医疗资源向外疏解计划,发现这一变化与新建大型医院的选址落位有关,以医院为主体的疏解行动重视医院搬迁诉求却忽视新城发展需求,使不同新城间出现新的不均衡。此外,由于外迁的医院多采用建设分院而非整体搬迁的模式,因而内城的医疗资源没有出现下降,且随着内城人口的继续疏解而有潜在升高的可能。

(2)创新医疗模式,盘活低效存量医疗设施,鼓励收购分院或建设紧密型医联体,提升优质医疗资源的辐射能力。利用现状挖潜、其他设施改建等多种途径增加医疗床位及建筑面积,扩大医疗资源供给。

(3)强化基层卫生组织力量,通过新入职医生轮岗管培、中青年骨干医师驻场帮扶、退休专家定期巡诊方式,盘活社区卫生中心闲置资源,引导老百姓养成就近问诊习惯。

1 余珂,刘云亚,易晓峰,等. 城市医疗卫生设施布局规划编制研究——以广州市为例[J]. 规划师,2010,26(6):35-39.

2 林伟鹏,闫整. 医疗卫生体系改革与城市医疗卫生设施规划[J]. 城市规划,2006,30(4):47-50.

3 马淇蔚,李咏华,邓婕. 城市医疗卫生服务设施的空间布局与功能评价——以香港特别行政区为例[J]. 规划师,2016,32(5):104-110.

4 赵帅然,李娜,刘亚岚. 北京市医疗资源空间分布合理性研究[J]. 当代医学,2018, 24(22):22-25.

5 齐力,王静. 北京地区医疗卫生资源配置现状调查研究[J]. 中国医疗设备,2018,33(7):173-176.

6 代珍,武锋,刘育函,等. 北京市石景山新兴居民区的医疗资源利用现况调查[J]. 医学与社会,2011,24(1):27-29.

7 齐明珠,童玉芬. 北京市区县间医疗资源配置的人口公平性研究[J]. 北京社会科学,2010(5):27-33.

8 傅幸之,杨梅,郑俊.城市医院规划建设指标调整研究[J]. 山西建筑,2010,36(18):13-14.

10 MCKEOWN T. A Hospital Plan Based on a Teaching Centre[J]. British Medical Journal,1961.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~! 点下“在看”哟~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】国际比较视野下的北京医疗资源空间布局探究

规划问道

规划问道